美國反汽車抗議的隱秘歷史 - 彭博社

bloomberg

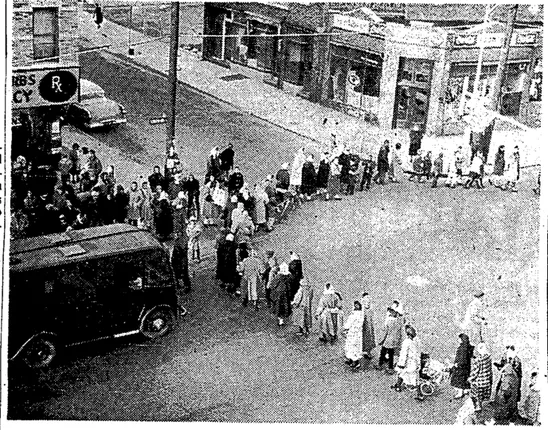

居民在1953年7月的一個週末封鎖了費城的一個交叉口。下週一安裝了停車標誌。費城晚報,1956年4月/特別收藏研究中心,坦普爾大學圖書館,費城在倡導安全、可持續和適合騎行的交通方式的支持者中,荷蘭長期以來一直是一個成功的典範。但在英語國家——尤其是汽車主導的美國——荷蘭作為一個可效仿的例子有多大用處?這個問題一直存在分歧。

居民在1953年7月的一個週末封鎖了費城的一個交叉口。下週一安裝了停車標誌。費城晚報,1956年4月/特別收藏研究中心,坦普爾大學圖書館,費城在倡導安全、可持續和適合騎行的交通方式的支持者中,荷蘭長期以來一直是一個成功的典範。但在英語國家——尤其是汽車主導的美國——荷蘭作為一個可效仿的例子有多大用處?這個問題一直存在分歧。

許多人表示,荷蘭的例子不適合美國;其政府顯然一直支持騎行,而美國對汽車的熱愛意味着汽車在這裏永遠是第一位的。

然而,近年來,越來越清楚的是,一個開明的政府並沒有將騎行友好的城市交給荷蘭,這些城市曾經更加適合汽車。居民們不得不為此而鬥爭。

彭博社城市實驗室聖保羅的Cortiços如何幫助庇護南美最大的城市僅使用公共交通的跨洲競賽悉尼中央火車站現在成為建築目的地在高昂的住房成本下,民主黨人磨練YIMBY信息但第二個反對意見依然存在:美國的汽車文化意味着美國人從未組織過像荷蘭人那樣的反汽車抗議。二十世紀的美國人,無論是熱切還是勉強,顯然接受了汽車的主導地位。然而,仔細觀察卻揭示了在許多美國城市和郊區長期被忽視的反汽車抗議——即使在所謂的愛車的戰後年代。這些抗議者中絕大多數是女性,她們要求為行人和兒童提供更安全的街道。

讓我們從荷蘭的抗議活動開始。2011年,英文文章開始傳播關於1970年代荷蘭反對汽車的大規模運動。在那個時代,荷蘭城市比今天更友好於汽車——而且更危險,尤其是對騎自行車的人、行人,尤其是兒童。與許多其他國家一樣,荷蘭的官方長期以來一直偏愛機動車輛,犧牲了其他街道使用者的利益。改變需要一個大規模的運動,包括抗議和示威。荷蘭人民迫使他們不情願的政府變得更加友好於自行車。交通政策並不開明,也沒有自發改變。

這個運動的名稱來源於1972年一位心碎的記者所寫的一篇社論,他的六歲女兒在騎自行車上學時被殺。他呼籲成立一個新的激進組織,名為Stop de kindermoord(停止兒童殺戮)。這個名字成為了一個口號和一個多樣化且不斷壯大的運動的標籤。

在荷蘭,這個運動從未被遺忘,但在其他地方鮮為人知。因此,很容易假設荷蘭的政策制定者一直偏愛自行車和行人。但關於Stop de kindermoord運動的英文文章的激增,最終消除了對荷蘭例子的這一主要異議。對於“我們不是阿姆斯特丹”的反對,有了新的回應:“阿姆斯特丹並不總是阿姆斯特丹。” 實現更安全、更可持續和更少依賴汽車的出行並不需要一個開明的政府。荷蘭人民證明了這一點。

停止荷蘭的兒童謀殺:示威者在阿姆斯特丹的一個交叉口封鎖,1972年10月31日。ANP [荷蘭通用新聞社] 歷史檔案然而,在美國,荷蘭的例子仍然存在爭議。今年四月,我在北卡羅來納州達勒姆的安全系統峯會上,借鑑了最近作為荷蘭埃因霍温科技大學的客座教授的經驗,簡要提到了這個例子。之後,一位觀眾向我解釋説,荷蘭的例子對美國城市(仍然)沒有用。

停止荷蘭的兒童謀殺:示威者在阿姆斯特丹的一個交叉口封鎖,1972年10月31日。ANP [荷蘭通用新聞社] 歷史檔案然而,在美國,荷蘭的例子仍然存在爭議。今年四月,我在北卡羅來納州達勒姆的安全系統峯會上,借鑑了最近作為荷蘭埃因霍温科技大學的客座教授的經驗,簡要提到了這個例子。之後,一位觀眾向我解釋説,荷蘭的例子對美國城市(仍然)沒有用。

為什麼呢?一個常見的反對意見是,美國沒有與汽車至上主義的羣眾反對相當的歷史:雖然 一直有批評者,但在第二次世界大戰後 他們被限制在受過教育的精英中。在戰後美國,沒有類似於 停止兒童謀殺的現象:對汽車主導地位的流行、集體和公開的反對,包括街頭示威,跨越了階級界限。實際上,那個時代的大多數美國人對汽車充滿熱情。即使在那些不熱衷於汽車的人中,汽車的優越性也普遍被接受。幾乎沒有或沒有公眾倡導行人或兒童安全以犧牲司機的利益。或者我們一直認為是這樣。

這樣的觀念很容易浮現在腦海中。美國人從小就接觸到“汽車文化”的論點:這是一個簡單喜歡汽車的國家,而這種偏好是汽車主導地位的最大因素。也許聰明的營銷和利益集團的遊説與此有關(該論點承認),也許這種偏好並不理性;儘管如此,我們仍然偏愛汽車,即使在不適合它們的環境中,甚至願意忍受其高昂的財務、社會、環境和安全成本。

在1950年代和1960年代的整個美國,居民,特別是女性,組織了反對汽車交通的示威活動。汽車文化論點——也被稱為“美國與汽車的愛情故事”——之所以能夠持續,部分原因在於它有一半的真實性。大多數美國人喜歡汽車,並且想擁有一輛。但這種偏好並不是絕對的:當替代方案良好時,它們往往很受歡迎。這種愛情故事之所以能夠持續,是因為汽車產業發展了它,滋養了它,並繼續推廣它。

美國汽車文化的巔峯出現在1950年代和1960年代——那是大多數美國家庭擁有汽車的年代,但在生態價值觀和能源限制使情況變得複雜之前。正是在這幾個十年中,汽車看起來最像是城市出行的未來,而美國對其他國家出行政策的影響,無論是直接還是間接,都達到了頂峯。

但即使在1970年,許多美國人也沒有汽車,或者沒有可靠的汽車可用。許多人由於各種原因無法駕駛。幾乎五分之一的美國家庭沒有汽車。根據聯邦公路管理局在那個十年初期發佈的研究,在1070萬個家庭中,家庭年收入低於3000美元的家庭中,有63%沒有汽車。女性的駕駛頻率遠低於男性:所有持證駕駛者中約56%是男性,根據駕駛者自己的估計,73%的行駛里程是由男性駕駛的。有色人種的駕駛概率遠低於白人。白人以駕駛者身份出行的比例為52%,非白人為37%。在1970年的學童中,42%步行或騎自行車上學,而38%乘坐校車。只有16%是由人送到學校的。

這些統計數據表明,即使在其巔峯時期,汽車文化也無法全面解釋美國的流動性。考慮到1950年代和1960年代汽車使用的差異,支持司機的政策必然引發爭議,尤其是在女性和有色人種中。然而,他們的批評在流行的汽車歷史和博物館展覽中缺失,在學術文章中幾乎也沒有。

但在1950年代和1960年代的美國,各地居民,特別是女性,組織了針對汽車交通的示威——他們的街頭抗議往往與1970年代荷蘭的Stop de kindermoord抗議活動非常相似。他們要求減速行駛,通常尋求停車標誌、交通信號燈或過路警衞。有些人要求行人天橋或地下通道。這些示威大多發生在大城市的密集住宅區,但許多也發生在小城市、郊區和城鎮。儘管許多或大多數示威中以白人女性為主,但黑人和西班牙裔人也組織了一些示威並參與了許多。男性也參與其中,儘管通常只是總人數的小少數。

抗議活動的減少標誌着現在更受歡迎的交通安全路徑:父母的接送和對兒童獨立流動性的放棄。許多示威——尤其是最大的那些——是因兒童受傷或死亡而引發的。反對任何將責任歸咎於允許孩子在家和學校之外擁有自己生活的父母的傾向,示威者始終要求當地兒童能夠安全使用的街道。儘管示威幾乎總是非暴力的,但他們聲音洪亮、堅持不懈,有時甚至具有對抗性。示威活動包括一定程度的交通阻礙,有時甚至完全封鎖,阻止所有機動車輛通行。

這樣的示威在1950年代和1960年代尤其普遍。舉着標語的女性在街道和交叉口抗議,或者在街道的寬度上擺放摺疊椅並坐在上面。兒童常常參與其中。嬰兒車是示威的一個重要組成部分,無論是否有人乘坐,都在修辭上將示威與母性和兒童的安全聯繫在一起。這種技巧普遍到足以給示威起了個名字:一些報紙稱之為“嬰兒車封鎖”。

1959年1月,示威者封鎖了紐約皇后區南路與160街的交叉口。高峯時段的抗議持續了數週,直到當局承諾(並最終安裝)一個交通信號燈。紐約阿姆斯特丹新聞,1959年1月31日。在我未來將在期刊 城市歷史 上發表的更詳細的敍述之前,這裏必須舉一個早期的例子。自1914年起,紐約市將一些街道指定為“遊樂街”,兒童可以自由玩耍。這些街道被隔離以防機動車通行,但允許卡車進入進行本地配送。在1949年情人節,一名卡車司機駕駛他的煤車駛入東哈萊姆的一條遊樂街進行早午餐配送。他在14年前曾打贏了一起機動車過失殺人罪的指控。根據 紐約日報 和 芝加哥論壇報 的報道,兩個10歲的女孩,卡梅麗塔·羅德里格斯和瑪麗亞·羅德里格斯(無親屬關係),在公共學校121放學期間,信心滿滿地走出商店,手裏拿着剛買的糖果,確信遊樂街的安全。卡車司機用他的車輛撞了她們,導致兩名女孩遇難。瑪麗亞九歲的妹妹目睹了女孩們的死亡。

1959年1月,示威者封鎖了紐約皇后區南路與160街的交叉口。高峯時段的抗議持續了數週,直到當局承諾(並最終安裝)一個交通信號燈。紐約阿姆斯特丹新聞,1959年1月31日。在我未來將在期刊 城市歷史 上發表的更詳細的敍述之前,這裏必須舉一個早期的例子。自1914年起,紐約市將一些街道指定為“遊樂街”,兒童可以自由玩耍。這些街道被隔離以防機動車通行,但允許卡車進入進行本地配送。在1949年情人節,一名卡車司機駕駛他的煤車駛入東哈萊姆的一條遊樂街進行早午餐配送。他在14年前曾打贏了一起機動車過失殺人罪的指控。根據 紐約日報 和 芝加哥論壇報 的報道,兩個10歲的女孩,卡梅麗塔·羅德里格斯和瑪麗亞·羅德里格斯(無親屬關係),在公共學校121放學期間,信心滿滿地走出商店,手裏拿着剛買的糖果,確信遊樂街的安全。卡車司機用他的車輛撞了她們,導致兩名女孩遇難。瑪麗亞九歲的妹妹目睹了女孩們的死亡。

第二天,當地居民組成了一個“父母和嬰兒車封鎖”,阻止並轉回所有送貨車輛。根據《紐約日報》Daily News記者的報道,100名女性參與了抗議;抗議的照片顯示出種族多樣性。P.S. 121家長協會的主席瑪麗·迪·斯特凡諾明確表態:“他們必須殺了我們才能通過這裏,”她對Daily News説。

第二天,家長們在北邊一街區設立了第二個抗議點。示威者獲得了一項讓步:市政府將在工作日的孩子上下學時間,包括午餐時間,關閉遊樂街以供送貨車輛通行。

1949年2月,一輛煤車在東哈萊姆的遊樂街上撞死了兩名10歲女孩,母親們在兩個地方封鎖了街道。《紐約日報》,1949年2月16日這場1949年的示威並不是第一次,但似乎是第一次被稱為“嬰兒車封鎖”。它與那個時代典型的交通安全示威有很多共同點:大多數參與者是女性,帶着她們的孩子。她們的要求主要是呼籲兒童安全,但並不剝奪孩子們使用街道的權利。示威者並不反對汽車在城市中的主導地位,也沒有要求遊樂場以便孩子們不需要街道;她們要求的是安全的街道供孩子們使用。

1949年2月,一輛煤車在東哈萊姆的遊樂街上撞死了兩名10歲女孩,母親們在兩個地方封鎖了街道。《紐約日報》,1949年2月16日這場1949年的示威並不是第一次,但似乎是第一次被稱為“嬰兒車封鎖”。它與那個時代典型的交通安全示威有很多共同點:大多數參與者是女性,帶着她們的孩子。她們的要求主要是呼籲兒童安全,但並不剝奪孩子們使用街道的權利。示威者並不反對汽車在城市中的主導地位,也沒有要求遊樂場以便孩子們不需要街道;她們要求的是安全的街道供孩子們使用。

像這樣的示威在1950年代和1960年代很常見,但此後逐漸減少了頻率和規模。這一下降與郊區化、出生率下降和家庭規模縮小相吻合,但它也標誌着現在更受歡迎的兒童交通安全路徑的興起:雙車家庭、父母為孩子提供接送服務、無論成本或家庭收入如何都屈從於汽車依賴,以及放棄兒童的獨立出行。當街道對兒童不安全時,問題就成了母親的責任,傷害或死亡都是母親的錯。

當它們很常見時,美國的反汽車運動仍然是孤立的地方事務,沒有全國性的凝聚力。媒體報道僅限於地方。但嬰兒車封鎖的時代提醒我們,各個階層的美國人都抵制汽車的主導地位,而他們在我們現在回憶的汽車文化巔峯時期這樣做。

這些持久而直言不諱的抗議應該讓我們質疑這樣一種觀點:即荷蘭的 Stop de kindermoord 運動與美國的經歷過於陌生,無法作為有用的模型。事實上,美國人在荷蘭同名運動之前就已經參與了 Stop de kindermoord 的示威。(當然,荷蘭人在1970年代之前也曾長期與汽車主導地位作鬥爭。有關更多信息,請參見 Cycling Cities 系列,由技術歷史基金會出版。)

美國和荷蘭無疑是截然不同的案例。但我們不必讓受汽車文化影響的美國汽車歷史誇大這些差異,從而阻止我們向荷蘭的例子學習。馬克·瓦根布爾説:“荷蘭的問題並不是獨特的。”在2011年他的博客中荷蘭自行車,這幫助英語讀者重新發現了停止兒童謀殺運動。“他們的解決方案也不應該是那樣。”

本文作為零願景城市會議的一部分發布,會議將於10月10日至11日在紐約市舉行。註冊會議。