城市廣告的不可抗拒的視覺力量 - 彭博社

bloomberg

東京澀谷購物區的行人在十字路口。田中徹/路透社“當我看到它時,我仍在四千英尺的高空,那微不可察的光芒,彷彿月亮提前趕到了。巴黎在地球的邊緣升起。”

東京澀谷購物區的行人在十字路口。田中徹/路透社“當我看到它時,我仍在四千英尺的高空,那微不可察的光芒,彷彿月亮提前趕到了。巴黎在地球的邊緣升起。”

在經歷了33小時艱苦的單人飛行後,查爾斯·林德伯格正在尋找位於法國首都北部的機場,以便降落聖路易斯精神號。他回憶起自己使用的非常規但令人驚歎的導航輔助:“在遠下方,稍微偏離中心,有一列燈光指向天空,隨着我的飛行而改變角度——埃菲爾鐵塔。我在它上方盤旋一次,然後轉向東北方向。”

彭博社城市實驗室悉尼中央火車站現在成為建築目的地由於住房成本高,民主黨人磨練YIMBY信息城市更新如何導致城市暴動新加坡和馬來西亞希望建立自己的深圳風格的超級中心在那些日子裏,埃菲爾鐵塔不再是孤獨的燈塔,而更像是一個星座。它由250,000個燈泡照亮,拼出單詞Citroën。從1925年到1934年,這個巴黎的象徵——確實是現代性的象徵——是一個巨大的廣告,代表着一家由前軍火製造商領導的公司,正走向破產。

從1925年到1934年,埃菲爾鐵塔展示了一個汽車製造商雪鐵龍的廣告,使用了250,000個燈泡。維基媒體共享資源廣告告訴我們關於產品和服務的信息遠不止於此。它們告訴我們關於慾望,如何變化,以及我們如何因此被操控。像許多揭示性的城市特徵一樣,廣告標識無處不在,以至於幾乎變得不可見。然而,我們閲讀城市的方式與我們居住和穿越它們的方式一樣。

從1925年到1934年,埃菲爾鐵塔展示了一個汽車製造商雪鐵龍的廣告,使用了250,000個燈泡。維基媒體共享資源廣告告訴我們關於產品和服務的信息遠不止於此。它們告訴我們關於慾望,如何變化,以及我們如何因此被操控。像許多揭示性的城市特徵一樣,廣告標識無處不在,以至於幾乎變得不可見。然而,我們閲讀城市的方式與我們居住和穿越它們的方式一樣。

城市本身是一種視覺語言。我們並不像我們想的那樣對它的力量免疫。在城市的電影航拍鏡頭中,我們常常看到摩天大樓的空白外立面。但當我們接近街道水平,接近我們所導航的城市部分時,我們發現城市是字母和符號的喧囂。城市本身是一種視覺語言。廣告無處不在。它是一種我們已經習慣的圖像喧囂。

我們並不像我們想的那樣對它的力量免疫。它反映了我們是誰,或我們想成為誰,同時又威脅着淹沒我們。然而,儘管如此,它常常能夠將我們與過去、與地方以及與意義的感知聯繫起來。

如何在視覺喧囂中脱穎而出

標識的首要目標是脱穎而出。在過去,吸引路人的注意力更容易,因為標識較少。然而,競爭早已激烈。獲得優勢始終需要創造力。

在龐貝和赫庫蘭尼姆的廢墟中,考古學家發現了建築上的揭示性標識——一個乳製品店用一隻山羊的雕刻標記,一個石匠用工具標記,一個酒商用兩個搬運酒罐的形象標記,顯然是裝滿了酒。

這塊在龐貝的標誌,顯示了兩個攜帶酒罐的人物,被認為是為一家酒商做廣告。阿爾內·巴魯爾森/肖特斯托克在日本,被稱為 看板 的店招通常是用木頭或竹子雕刻而成。它們的作用與羅馬的店招類似:梳子、蔬菜、劍和假髮等物品,告知市民正在出售的商品。但有時它們以如此精美的裝飾技巧和關注度呈現——例如, 一條躍入瀑布的金漆鯉魚,代表了一位藥劑師——以至於它們成為了藝術品。

這塊在龐貝的標誌,顯示了兩個攜帶酒罐的人物,被認為是為一家酒商做廣告。阿爾內·巴魯爾森/肖特斯托克在日本,被稱為 看板 的店招通常是用木頭或竹子雕刻而成。它們的作用與羅馬的店招類似:梳子、蔬菜、劍和假髮等物品,告知市民正在出售的商品。但有時它們以如此精美的裝飾技巧和關注度呈現——例如, 一條躍入瀑布的金漆鯉魚,代表了一位藥劑師——以至於它們成為了藝術品。

由於其侵入性,標誌既能引起好奇,也能引發煩惱。在丹尼爾·笛福的小説 瘟疫年記 中,他 lament 了1665年倫敦鼠疫爆發的副作用之一。“[一]個邪惡的偽魔法世代”在迷信中發了財,

這種交易變得如此公開和普遍,以至於在門口設置標誌和銘文變得很常見:“這裏住着一位算命師”,“這裏住着一位占星師”,“在這裏你可以計算你的命盤”,等等……

除了利用輕信之外,還有更多的風險。倫敦懸掛標誌的狂熱導致了事故,例如1718年在布里德街發生的一起事故,四人被一塊掉落的標誌砸死,標誌將建築的一部分外立面拉了下來。這導致了在英格蘭禁止此類標誌的時期。

位於英格蘭約克的金羊毛酒吧,前面掛着一隻鍍金的羊,追溯到16世紀初或更早。Pres Panayotov/Shutterstock到19世紀,廣告已經佔領了城市。在早期,銷售人員的喧囂是音頻的,正如霍加斯的 憤怒的音樂家所概括的,但現在它也變得美學化。實際上,廣告印刷和展示的發展,以及商業的短暫性,早在現代主義之前就鼓勵了擺脱固定建築裝飾的趨勢。

位於英格蘭約克的金羊毛酒吧,前面掛着一隻鍍金的羊,追溯到16世紀初或更早。Pres Panayotov/Shutterstock到19世紀,廣告已經佔領了城市。在早期,銷售人員的喧囂是音頻的,正如霍加斯的 憤怒的音樂家所概括的,但現在它也變得美學化。實際上,廣告印刷和展示的發展,以及商業的短暫性,早在現代主義之前就鼓勵了擺脱固定建築裝飾的趨勢。

在 Punch 雜誌上,漫畫家們對似乎是一種廣告歇斯底里的現象進行了抨擊,但這很快就成為了新常態。早在1835年,約翰·奧蘭多·帕裏就描繪了 倫敦街景,如同信息的巴別塔,層層疊疊地張貼着,像考古層。公眾的眼睛很快適應了,他們開始不再注意,至少在意識上是這樣。

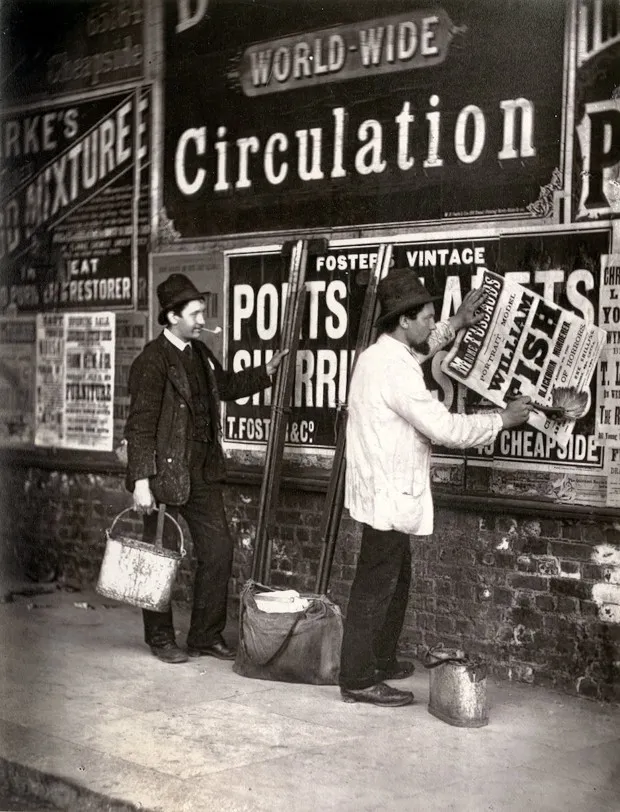

1877年約翰·湯姆森和阿道夫·史密斯的書《倫敦街頭生活》中展示的貼廣告的人。LSE圖書館日落後,黑暗成為廣告的障礙,但隨着電燈的發展,最終可以在夜幕的布料上書寫。正是通過霓虹燈,夜間城市成為了一種語言。儘管起源存在爭議,但可以肯定的是,它始於 巴黎,人們意識到喬治·克勞德的霓虹管勾勒出的大宮殿可以被塑造成字母。城市中的第一個霓虹招牌可能是位於蒙馬特的高檔理髮店Le Palace Coiffeur。從那裏,霓虹燈傳播到世界各地,在拉斯維加斯和香港等地綻放。

1877年約翰·湯姆森和阿道夫·史密斯的書《倫敦街頭生活》中展示的貼廣告的人。LSE圖書館日落後,黑暗成為廣告的障礙,但隨着電燈的發展,最終可以在夜幕的布料上書寫。正是通過霓虹燈,夜間城市成為了一種語言。儘管起源存在爭議,但可以肯定的是,它始於 巴黎,人們意識到喬治·克勞德的霓虹管勾勒出的大宮殿可以被塑造成字母。城市中的第一個霓虹招牌可能是位於蒙馬特的高檔理髮店Le Palace Coiffeur。從那裏,霓虹燈傳播到世界各地,在拉斯維加斯和香港等地綻放。

霓虹燈在2017年的香港照亮了一條街道。文森特·餘/AP但經過許多材料和技術的變化,瞬間識別仍然至關重要。在今天的倫敦,你的眼睛迅速適應,在信息的叢林中尋找地鐵的紅、藍和白色圓形標誌。如果城市可以被閲讀,這是一種速記形式。

霓虹燈在2017年的香港照亮了一條街道。文森特·餘/AP但經過許多材料和技術的變化,瞬間識別仍然至關重要。在今天的倫敦,你的眼睛迅速適應,在信息的叢林中尋找地鐵的紅、藍和白色圓形標誌。如果城市可以被閲讀,這是一種速記形式。

一些廣告符號已經存在了幾個世紀,並保持其原始形式,例如典當商的三個金球,即使原始含義已經模糊不清。理髮師的杆子,例如,帶有紅白相間的螺旋線,是理髮師熟練使用刀片的時代的遺留物,為人們“放血”以“健康”為名,並進行小手術。

德國科隆的藥房標誌展示了傳統的希吉亞碗和阿斯克勒庇俄斯的蛇。沃爾夫岡·拉特泰/路透社其他符號隨着時間的推移而演變。藥劑師曾通過懸掛的展示球體、希吉亞碗(古希臘健康女神)與阿斯克勒庇俄斯的纏繞蛇,以及最近的發光綠色十字架來表示。一些符號甚至從一家公司跳躍到另一家公司,例如芝加哥的魔法嘴唇,最初是為一家地毯清洗公司做廣告,後來變成了壓力清洗設備的製造商。

德國科隆的藥房標誌展示了傳統的希吉亞碗和阿斯克勒庇俄斯的蛇。沃爾夫岡·拉特泰/路透社其他符號隨着時間的推移而演變。藥劑師曾通過懸掛的展示球體、希吉亞碗(古希臘健康女神)與阿斯克勒庇俄斯的纏繞蛇,以及最近的發光綠色十字架來表示。一些符號甚至從一家公司跳躍到另一家公司,例如芝加哥的魔法嘴唇,最初是為一家地毯清洗公司做廣告,後來變成了壓力清洗設備的製造商。

一些標誌是國際或超國家的,從麥當勞的金色拱門到可口可樂的斯賓塞體字母。其他的則是獨特的,具有地方特色的。除了市民本身,城市人口的多元民族性幾乎沒有比商店、咖啡館和餐館的臨時獨特標識更直接的指標了(即使曾經有過嘗試對其進行紳士化,使用經典的,或許是階級主義的字體)。

人和廣告在運動中

我們看待廣告的方式影響了它們的變化形式。搖擺的店招旨在干擾行人的視線。隨着公共汽車的到來,廣告變得移動,這在今天的公共交通中仍然可以看到。隨着觀眾在汽車時代變得獨立移動,廣告商也相應做出了反應。

羅伯特·文圖裏、丹尼斯·斯科特·布朗和史蒂文·艾澤諾在他們的書中從拉斯維加斯學習中將內華達州的賭博吸引力視為這種方法的頂峯或低谷。閃爍的霓虹汽車旅館招牌吸引了司機的注意,並依賴於他們的衝動。標誌變得巨大,以便在巡航速度下脱穎而出——往往超越並存活於它們所代表的建築之上(“大招牌和小建築是66號公路的法則”)。

1980年代初期的拉斯維加斯大道。在汽車時代,標誌變得更大,以便高速行駛的司機不會錯過它們。卡羅爾·M·海史密斯/國會圖書館隨着長而筆直的高速公路穿越沙漠通往城市,廣告商獲得了空間和時間來創造敍事,通過使用錯落有致的標誌和打油詩,隨着汽車的經過逐漸展開。緬甸剃鬚膏是一個著名的例子,像這樣的打油詩:“我們的財富 / 是你的 / 剃鬚臉 / 這是我們最好的 / 廣告空間 / 緬甸剃鬚膏,”以及“不要在 / 60邁時 / 轉彎 / 我們不想失去 / 一個顧客 / 緬甸剃鬚膏。”

1980年代初期的拉斯維加斯大道。在汽車時代,標誌變得更大,以便高速行駛的司機不會錯過它們。卡羅爾·M·海史密斯/國會圖書館隨着長而筆直的高速公路穿越沙漠通往城市,廣告商獲得了空間和時間來創造敍事,通過使用錯落有致的標誌和打油詩,隨着汽車的經過逐漸展開。緬甸剃鬚膏是一個著名的例子,像這樣的打油詩:“我們的財富 / 是你的 / 剃鬚臉 / 這是我們最好的 / 廣告空間 / 緬甸剃鬚膏,”以及“不要在 / 60邁時 / 轉彎 / 我們不想失去 / 一個顧客 / 緬甸剃鬚膏。”

隨着1965年的《公路美化法》,美國政府試圖立法反對被視為視覺污染的現象。雖然這影響了那些將路邊和穀倉標誌視為不太可能的外部藝術形式的小企業,但最終對企業廣告的推進幾乎沒有阻止作用。越來越複雜的吸引和保持公眾興趣的方法不斷湧現,比如 在百老匯上吹出四英尺煙圈的駱駝標誌。那些被視為幼稚把戲的東西成功地在許多年輕人的心中播下了種子。

在某些中心、交叉口和聚集點(時代廣場、皮卡迪利廣場、東京的澀谷十字路口),公司會在廣告上花費鉅額資金,既為了地位,也為了產品的可見性。一個位置良好且適合拍照的蘋果商店實際上就是該公司的廣告,如果這樣的商店虧損,公司會在其他地方彌補。廣告的最佳位置成本是一個持續關注的問題。無法或不願意承擔優質空間的公司可能會用“人形指示牌”來回應——你在繁忙的幹道上看到的人,手持指向側街商家的箭頭。

車輛在屋頂上裝飾着巨大的吉祥物四處行駛。騎自行車的人在身後拖着移動廣告牌。這種“遊擊營銷”的嘗試可能會受到國家的譴責;例如,北京已經打擊未經授權的屋頂廣告牌。

廣告作為文化遺產

然而,這可能突顯出國家的失敗,不僅在於未能讓小企業和創業者在企業壟斷面前蓬勃發展,還在於對公共生活和遺產的忽視。幾年前,威尼斯的里亞爾託橋被一則關於Diesel的廣告遮蓋,該品牌的創始人曾捐贈500萬歐元用於其修復。對億萬富翁的恩惠的依賴突顯出我們城市維護中存在的問題。

如果廣告可以用來幫助拯救遺產,那麼廣告本身是否應該被視為遺產並加以保護?第一個要問的問題是:它算藝術嗎?當然,它出現在藝術中,從愛德華·霍普的畫作到貝倫尼斯·阿博特的照片,再到沃霍爾的波普藝術印刷品。廣告藝術的一個高峯是福斯特與克萊澤為錄音藝術家創作的手繪廣告牌系列。另一個高峯可以在西非令人矚目的手繪理髮店招牌中找到,令人想起加納電影海報的繪畫風格。

當與重商主義的聯繫消失時,將標誌視為藝術變得更加容易。在*《銀翼殺手2049》中,像泛美航空和雅達利這樣的基本上已不復存在的公司出現在建築包圍的廣告中(這一現實在原版《銀翼殺手》中得到了準確的預測),產生了一種奇怪的幽靈般的效果,彷彿我們不僅在瞥見未來,還在窺探一個不同的時間線。那些標誌變成了神秘的遺物。同樣,香港的霓虹燈標誌,這座城市啓發了《銀翼殺手》*,對不懂中文的遊客來説顯得尤其神秘;它們的魅力依賴於無知,如果其目的被揭示,可能會被打破。

一個標誌可以變得如此標誌性,以至於它成為整個城市的象徵。白鹿霓虹燈標誌曾經可能宣傳糖和運動服,但現在它代表了俄勒岡州的波特蘭。城市早已用紋章宣佈自己的存在(例如“慕尼黑兒童”或慕尼黑兒童)。在英格蘭的郡,村莊有偽中世紀的插圖路標,暗示當地的行業和民間傳説。在俄羅斯,城市的入口處裝飾着復古未來主義的歡迎標誌。每一個標誌都宣傳着一個城市如何看待自己,以及它希望被如何看待。

曾經宣傳糖和運動服品牌的白鹿標誌,現已成為波特蘭市的象徵,並且現在歸該市所有。卡羅爾·M·海史密斯/國會圖書館標誌也可以表明一個城市在經濟和政治上的衰退。如果“零容忍”對滑坡的信念——從輕微犯罪到社會崩潰——有任何影響,而城市的標誌因被忽視而惡化或被開發商拆除,這對未來的城市健康並不樂觀。

曾經宣傳糖和運動服品牌的白鹿標誌,現已成為波特蘭市的象徵,並且現在歸該市所有。卡羅爾·M·海史密斯/國會圖書館標誌也可以表明一個城市在經濟和政治上的衰退。如果“零容忍”對滑坡的信念——從輕微犯罪到社會崩潰——有任何影響,而城市的標誌因被忽視而惡化或被開發商拆除,這對未來的城市健康並不樂觀。

地方標誌在每條主街看起來都一樣、而小企業被巨頭壓制的情況下,賦予城市獨特的個性。它們將我們與過去、與地方風格、與民間傳説連接起來。最好的例子在我們還是孩子時就吸引了我們的目光,並伴隨我們成長,當它們受到威脅時,公眾對此會表現出極大的熱情和憤怒。

地方標誌將我們與過去、與地方風格、與民間傳説連接起來。最好的例子在我們還是孩子時就吸引了我們的目光,並伴隨我們成長。墨爾本的 跳躍女孩標誌 在被拆除後因公眾的抗議而復活。在邁阿密,Coppertone標誌,展示了一位小女孩被狗拉扯泳衣的場景,在颶風艾爾瑪期間失去了一部分頭部後被恢復。當公眾支持缺失或不足時,其他形式的保護仍然是可能的;拉斯維加斯的眾多賭場標誌現在被安置在霓虹博物館的 霓虹墓地。由於技術的變化,這個標誌的墓地本身就是未來事物的一個標誌。

算法、動感立面與品牌城市景觀

世界各地的各種標識工藝正面臨威脅。LED燈正在取代香港的霓虹燈,這意味着霓虹招牌製造商 越來越稀少。手繪廣告在柬埔寨和越南等地仍然存在,並且正在進行一個項目來記錄 印度消失的手繪字體。

被技術超越並不意味着過時,尤其是當過時的方法提供了更新的方法所缺失的獨特品質時(考慮到乙烯基的復興)。對一個人來説多餘的東西可能是另一個人的機會。也許像3D打印這樣的技術將預示着標識的復興,增加我們雕刻和裝飾周圍環境的能力。

有希望的跡象表明,標識正在被認真對待。聖地亞哥的Monarch和 Valdivieso霓虹燈標識已被宣佈為智利的國家紀念碑。像 保證純牛奶瓶這樣的有趣圖標在蒙特利爾得到了修復。標識已被添加到美國國家歷史名勝名錄中。在公眾興趣和影響力方面,現在有網站在收集城市中的“ 幽靈標識”,如開羅和都柏林,並努力將它們復活。像 柏林排版 和 意大利文獻 是我們城市中豐富多樣的字體風格的絕佳例子,從哥特式到未來派及更遠。

未來的廣告將會怎樣?標誌將像往常一樣變化,而變化本身將成為中心。從某種意義上説,這已經是現實,數字顯示屏和旋轉的三面廣告牌(後者是一種源於古希臘戲劇設計師的方法)就是例證。在未來,得益於建築中動感外立面的進步,廣告及其建築將會蜕變。它們將利用積累的數據和算法,針對個人進行定向,類似於《少數派報告》中的全息轟炸。Minority Report。 Synaps Labs已經在設計能夠根據經過車輛的不同型號調整廣告的廣告牌。

為了照亮黑暗時刻,霓虹燈的衰退並沒有阻礙使用標誌的計劃。俄羅斯初創公司StartRocket提議使用繞地球軌道運行的衞星,稱為“立方衞星”,來創造 夜空中的廣告。再加上關於 人造月亮的提議,以照亮像成都這樣的中國城市,似乎夜晚最終可能不再是一個可以逃避的地方。

即使在環境崩潰的情況下,廣告對空間的主導地位似乎也是確定的。我們閒暇時所處的任何地方都被覆蓋:地鐵車廂的牆壁、公交車站、尿斗上方的視野、廁所門的背面。當我們觀看體育比賽時,節目中有廣告,運動員的制服上有廣告,比賽場地上也有廣告。

然而,與其用標誌覆蓋每一個可想象的空間,為什麼不直接關注我們感知一切的方式呢?如果我們在線上的時間現在充斥着定製廣告,那麼通過增強現實,為什麼我們的視線本身也不能如此呢?

然而,與其用標誌覆蓋每一個可想象的空間,為什麼不直接關注我們感知一切的方式呢?考慮到將會有無數的激勵,許多人會歡迎這樣的發展。儘管這些想法引發了無盡的反烏托邦恐懼,但信任並不缺乏。最近的一項埃德爾曼調查發現,53%的人 相信 “品牌可以比政府做更多來解決社會問題”,這既是對國家的指責,也是對企業的認可。廣告在使企業人性化方面發揮了巨大作用。它們不再像過去那樣冷漠、遙遠的官僚機構。它們聰明、諷刺、覺醒,看似平易近人,顯然無害。這也是廣告。在日本,企業 Yuru-chara吉祥物市場 價值數十億。

在2017年5月,M&M’S 在紐約時代廣場舉辦了一場增強現實活動,使周圍的廣告牌成為AR遊戲的一部分。Jason DeCrow/Invision for M&M’S/AP最初,角色被公司用來區分自己與提供幾乎相同產品的競爭對手,正如娜奧米·克萊因在 No Logo 中指出的,但逐漸顯現出它們與民眾建立了情感紐帶。這可能看起來是企業行為中最無害的方面,但影響力可能是一個有害的東西。“通過在公共領域充斥虛假的真誠,”阿夫納·奧弗在 The Challenge of Affluence 中觀察到,“廣告使真正的真誠變得更加困難。”

在2017年5月,M&M’S 在紐約時代廣場舉辦了一場增強現實活動,使周圍的廣告牌成為AR遊戲的一部分。Jason DeCrow/Invision for M&M’S/AP最初,角色被公司用來區分自己與提供幾乎相同產品的競爭對手,正如娜奧米·克萊因在 No Logo 中指出的,但逐漸顯現出它們與民眾建立了情感紐帶。這可能看起來是企業行為中最無害的方面,但影響力可能是一個有害的東西。“通過在公共領域充斥虛假的真誠,”阿夫納·奧弗在 The Challenge of Affluence 中觀察到,“廣告使真正的真誠變得更加困難。”

確實,我們對進步的概念可以説受到了影響。大量的社會意識廣告可能看起來是資本主義追趕社會進步步伐的結果,但一個不那麼令人愉快的觀點是,從搖籃到墳墓在無處不在的消費主義下成長,已經在我們心中植入了某些價值觀:對選擇的執着、對即時滿足的渴望、幾乎像品牌一樣公開培養和宣傳自己的壓力;一種持久的不足感和對無法滿足的渴望的追求。

城市標誌也是一種劇場,甚至是全面的戰場。它們關心的是贏得人心和思想,關心“必須擁有”和沒有的東西,因此它們是政治的。它們存在於爭議的空間中。

考慮北愛爾蘭的部落彩繪山牆或塗鴉藝術家所展現的個人主權。考慮中國當局的努力 移除公共標識中的穆斯林語言和符號,以及對該人羣的壓制。倫敦市長薩迪克·汗最近承認廣告塑造了我們的身份,禁止那些“[迫使]人們遵循不健康或不現實的身體形象”的廣告,而英國廣告標準局 禁止了帶有“有害性別刻板印象的廣告,這可能限制人們的選擇或生活潛力。”

或許我們所處的標誌叢林中唯一的犧牲品就是一種清晰感。當數千個廣告牌在 Cidade Limpa (“清潔城市”)立法下從聖保羅被移除時,市民們突然 重新注意到他們的城市——它的建築、它的問題、他們的同胞——所有曾被掩蓋和分散注意力的事物。同樣,廣告在無意中揭示我們幻想與現實之間的差距時,也可能是啓示性的。

在瑪格麗特·布爾克-懷特的照片 路易斯維爾洪水時(1937年),非裔美國人在一個洪水救助機構前排隊,廣告牌上展示着一户來自好萊塢低俗電影的快樂中產階級白人家庭,宣稱:“沒有比美國方式更好的方式。”這張圖片足夠先見之明,以至於被用作柯蒂斯·梅菲爾德專輯封面的基礎 今天沒有地方像美國(1975年)。

或許這仍然是相關的。在某個時刻,廣告商從提供服務和產品轉向製造無法滿足或不願幫助人們實現的無盡慾望和地位。廣告牌上的圖像可能是美麗的,甚至令人垂涎,但美與真之間存在差異,甚至是對立。