這次日本東京國立博物館唐初三大家作品的版本及其價值_風聞

观察者网用户_227909-2019-01-15 09:09

東京國立博物館的官方主頁上,特別展「顔真卿 王羲之を超えた名筆」這個標識特別醒目,這次展出在這個這個平成館特別展示室,初唐三大家加上顏真卿和王羲之的書墨是國寶中的國寶,觀網風聞社區對此多有着墨,茲不再贅。

從展台分類上看,唐初三大家被放在了“唐時代の書 安史の亂まで”這一類中,顏真卿和懷素的屬於“唐時代の書 顔真卿の活躍”,恰恰顏真卿的《祭姪文稿》和懷素的《自敍帖》和《小草千字文》都是從台灣借過去的,也就是説,如果沒有台灣方面施以援手,這次的展出肯定要從6章變成5章,因為來自台灣的寶貝單獨佔了一章。

雖然這次展出的都是無價之寶,但是還是可以再具體分類,網友們熱議的《祭姪文稿》是上品中的極品,原因就是這並不是拓本,而是顏真卿的原墨,實在是過於珍貴了。

但是我們再看看“唐時代の書 安史の亂まで”這一類,就可以發現這一類基本都是拓本,而並非原作者親筆揮墨,即便如此,考慮到流傳年代的久遠,它們依然是無上的珍貴典籍。

我們就拿這一類看看,日本這次展出的拓本的珍貴程度如何。

我們先來搞明白一個概念,什麼叫拓本?拓本的意義又是什麼。

這次展出的歐陽詢、褚遂良和虞世南的拓本都是碑帖拓出來的,顧名思義,先有石碑,然後再用宣紙從碑上用複製下來。打個比較粗糙的比方,石碑就好比膠捲,拓本就好比洗出來的照片,只要膠捲還在,理論上可以無窮複製,刻在碑上就代表了一種質地堅硬的傳承。

它的程序一般是這樣,古代尤其是唐宋的皇室覺得某件事可以施政教化於民,要廣而告之,展示一下皇帝的恩澤,需要寫一篇類駢體的政論文,寫出來之後讓當朝的一流書法家抄一遍,然後在找工匠按照紙上抄出來的樣子,按照書法家書寫出來的原封不動地刻在石碑上,至於石碑的材質這個就不多講了,這套程序的難度在於石匠的複製技藝,如果刻出來的模子和書法家寫出來的有差池,那就算重大失誤,所以關鍵的一環就是還原。

至於如何要保持百分百還原,可以參照知乎上的這個回答

我們先看看褚遂良的《雁塔聖教序》。所謂聖教就是佛教,這是一篇表彰孫悟空的師傅唐玄奘法師功德的一篇公文,這篇公文的名字叫“序”,這個序跟現在書的開篇寫序是一樣的,這個序可以自己寫,也可以找別人代寫。熟悉出版工作的讀者都知道,找別人代序的話,代序的這個人地位和名聲往往要高過書的原作者,是原作者要通過這個序提高自身的身段以便賣書。

雁塔聖教序的作者不是別人,就是唐太宗李世民,他和唐玄奘的關係就不用多説了,玄奘可是御弟。玄奘的主要工作就是翻譯佛經,把梵文翻譯成漢語,然後翻譯集成冊子,這個《聖教序》就是給譯經者做的序,它原來的名字並不叫《雁塔聖教序》,而是《大唐三藏聖教序》,原因就是唐太宗時期並沒有把這個刻成石碑,這個工作是由他的兒子唐高宗李治完成的,而且他還寫了《大唐皇帝述三藏聖教序記》,父子兩人的作品合在一起,讓褚遂良抄寫了一遍,找一流的工匠,刻完之後鑲嵌在大雁塔底層南門門洞兩側的兩個磚龕之中,所以就有了褚遂良的《雁塔聖教序》。

《雁塔聖教序》兩碑書跡中很多筆畫有修改補充的痕跡,日本學者荒金治在所著《〈雁塔聖教序〉的修正線》中有詳細的介紹。

日本東京國立博物館收藏的這本《雁塔聖教序》為北宋拓本,比國內流傳的明拓本要早,所以,在眾多版本的拓本中,要數這一版最為珍貴。

歐陽詢的《九成宮醴泉銘》,原作者是魏徵,是歌頌李世民文治武功的:唐貞觀五年(631年),太宗皇帝命令修復隋文帝之仁壽宮,在擴建後改名為九成宮。第二年,太宗帝避暑來到九成宮,在遊覽宮中台觀時,偶然發現有一清泉。太宗帝萬分欣喜,便令魏徵撰文、歐陽詢書寫而立一石碑。文體是“銘”。

日本人能看到的九成宮字帖至少有3種,分別是李祺本、端方本和李鴻裔本。三種都是宋拓本,後兩種存於日本東京的三井紀念美術館。日本二玄社把這三種都出版了,這次展出的是李鴻裔本。

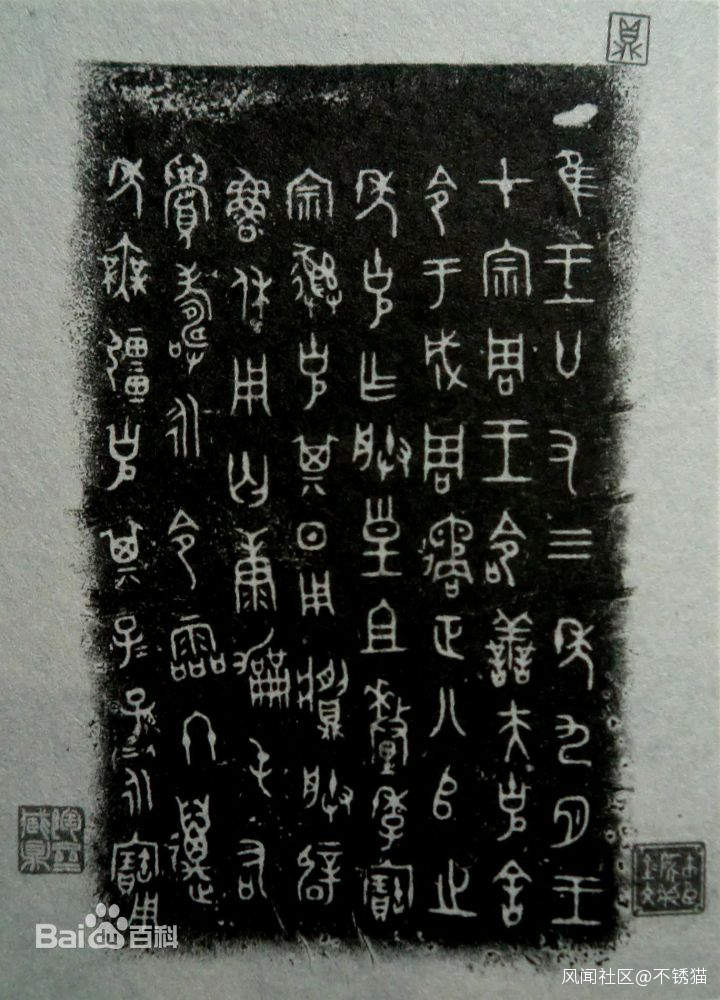

相比之下,虞世南的《孔子廟堂碑》則更要珍貴,是目前市面上的唯一一個唐代拓本,也就是臨川李氏(李宗瀚)藏《孔子廟堂碑》唐拓殘本。即此本,原石已毀。梁啓超在自藏《孔子廟堂碑》跋文中寫道:“終須以李春湖(李宗瀚)家之唐拓為真面目耳”。

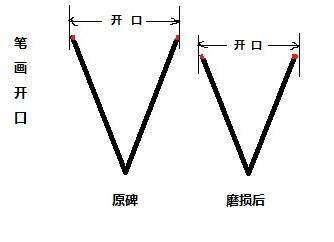

在風化 流水侵蝕等外力作用的影響下,原碑表面有一定程度的磨損。筆畫的開口會變窄

除此之外還有陝本和成武本在國內,至於宋朝的黃庭堅和清朝的乾隆都見過的其他版本目前都散佚了。

明代的烏金拓

《孔子廟堂碑》和歐陽詢的《九成宮醴泉銘》和褚遂良的《雁塔聖教序》不同點是,後兩者的石碑還有保留,比如九成宮原碑立於陝西省麟遊縣博物館,但是孔子廟堂碑已經被毀壞,也就是説“膠捲”丟失了。