二戰後法佔區的德國公務員與非納粹化_風聞

德国研究-德国研究官方账号-有关德国研究的中国顶级学术刊物2019-01-24 11:34

【徐之凱 華東師範大學 國際冷戰史研究中心】

在國內外史學界對德國非納粹化的研究中,對法佔區非納粹化的探討是一個相對薄弱的環節。就國內而言,由於非納粹化是盟國戰後對德政策重點之一,因此研究該時段的德國史專著等均有敍述。

目前已有的針對非納粹化的專題研究,多立足於德國全局抑或東、西佔區的宏觀角度,針對法佔區非納粹化的專題研究尚屬空白。

國際上有關非納粹化的宏觀研究已有較多的成果,其中部分著作對法佔區非納粹化進行了探討。相對而言,德國學者的研究則多着眼於佔領區或具體人物、地域的微觀研究。針對法佔區的專門研究由法國學者主導,其中包括法國的對德國非納粹化政策的論述。但總體而言,對法佔區非納粹化的研究力度和深度尚不可與針對美英佔區的相關研究同日而語。德國戰敗及無條件投降後,依照盟國對德管制委員會的命令,德國境內各盟國佔領區中所有納粹政權行政機構均須解散。

作為四大佔領區之一,法佔區同樣存在着社會混亂、勞動力匱乏等問題,亟需重建治理結構,恢復正常秩序。在盟國非納粹化政策的背景下,如何對待和整合德國公務員羣體,怎樣通過對法佔區的行政管理實現法國在德國的利益,成為法國佔領當局的難題。本文將以此為中心進行探討。法國佔領軍當局僱用德國公務員的緣起自1945 年 4 月起,進入德國境內的自由法國軍隊就已開始實施對駐地的軍事管制。

在 1945 年 8 月 30 日盟國對德管制委員會正式成立之前,所有德國領土名義上屬佔領區盟國軍政府統一管轄,但實際控制權掌握在各盟國駐軍手中。各盟國軍事當局的管制權力為 1945 年 6 月 1 日《關於擊敗德國並在德國承擔最高權力的宣言》所承認。據此,法蘭西共和國政府可以“從此承擔德國的最高權力,包括德國政府、司令部和任何州、市或地方政府或當局的一切權力”於法國而言,這既是機遇,也是挑戰。

與其他三大盟國不同,法國是在被德國擊敗並佔領的情況下繼續進行抗德鬥爭的,因此希望在戰後最大限度地奪取和利用德國的經濟潛力。與此同時,法國也是四大國中最後加入盟國對德管制委員會的,它此前未曾接觸對德管制策劃事宜,也沒有足夠時間為德國行政改革做準備。1943 - 1944 年間,一系列內閣級別的部門間籌劃委員會已在華盛頓、倫敦及莫斯科運行,但巴黎的同等機構“德國及奧地利事務部門間協調委員會”直到德國投降兩個月後,亦即 1945 年 7 月才匆匆成立。

法方人員在 1944 年至 1945 年冬季被匆忙召集起來,且大部分人只在巴黎索邦大學接受了 4 星期短期培訓。該任務負責人路易斯 - 馬利·科爾茲將軍( Louis-Marie Koeltz) 抱怨人手奇缺,有相應行政經驗的人員尤為匱乏。這導致法國在德國行政重建問題上與其他盟國持不同意見,而人員安排問題尤甚。

在公開場合,法國積極支持非納粹化政策。依據盟國遠征軍最高統帥部頒佈的《德國軍政府手冊》,共有 18 類德國政府公務員須被解職或監禁。而法國佔領軍的同類文件還額外增添了 3 個類別。但在實際行動中,法方並未貫徹這些方針。在法國政府的一份秘密指導文件《在德行動指南》中,列出了法方在德的非納粹化方針,但撤換普通德國公務員並不在要點之列,同時要求儘量保證行政效率。要點中包括: 1) 懲罰戰犯; 2) 肅清納粹主義,至少要清除那些藏匿或持偽造證件的蓋世太保、黨衞隊及納粹黨務人員; 3) 監督建立起一套誠實、公正、快捷、高效的行政管理體系,保證各方面管制不致癱瘓。

納粹德國在巴黎行軍

1945 年 4 月,在佔領德國斯圖加特市後,法國軍方任命了一名反納粹主義者阿諾富特·克勒特( Arnulf Klett) 為市長,以組織一個旨在清除納粹分子的市政委員會。這名市長還被賦予了可保留技術專家的“特許令”,而行使這一權力的唯一條件是,克勒特個人保證“這些專家‘技術方面優異突出’,[有着]無可指責的品質,[願意]毫無保留地以反納粹主義者的立場行事”。

至1945 年7 月,該市便有70%的市政官員復職。法國佔領軍當局之所以容許僱用這些本應被撤換的德國公務人員,根源在於法方對德國戰爭罪責的獨特視角: 德意志民族“共同責任”與每個德國人“個別責任”的結合。與美、英主張追究“納粹首惡”,樹立典型的非納粹化實踐不同,戰後法國總體上對德意志民族持全然不信任態度,認為納粹黨身份並非有效證據,非納粹黨身份的德國人也並非無辜之人; 不可相信任何德國成年人,只有未接觸納粹毒素的青少年才是希望。巴黎方面的一名負責再教育的官員凱撒·山德利( César Santelli) 甚至稱,“德國人過去背棄了使命,未來他們也會這麼幹。所以談及被納粹蠱惑的那幾代人時,總體來看12 歲以上的這幾代已無可救藥了”。

因此,與同一時期美、英當局僅要求身居相當職位的德國公務人員接受調查不同,法國當局曾有意登記調查其佔領區內全部 394. 9 萬德國成人,但這一計劃由於調查範圍過大、任務艱鉅而被轉為一個長期實現的目標,並最終因佔領的結束而放棄。

這就是在法方文件中,“非納粹化”這一術語被表述為“肅清”( l’épuration) 或“清洗”( la purge ) 的原因所在。

然而,在涉及個人情況的微觀層面,法方卻又認為,既然“希特勒是德國曆史的邏輯,那麼作為追究個人責任的非納粹化政策就沒有任何意義了”,相信“通過接觸,就能識別誰在有人監督的情況下工作靠得住”。

因此,法方更重視個人能力而非經歷污點,青睞於以直截了當的辦法判斷德國人是否適合被繼續僱用。最終法方形成了這樣一種用人態度,認為行政管理人員或經理所具備的資質要比他是否曾與納粹有關聯重要得多,只有在對個人的這類資質進行長期觀察鑑別後,才能

做出留用、解職或監禁等處理決定。

用柏林管制委員會法方負責人米歇爾·布克( Michel Bouquet) 的話來説,“我們不能無視收到的指令……但我們可以在稍多注意具體個人及其個別情況的條件下再對其做出解讀”。法方的這種態度遭到美國管制當局的指責,歷史學家也認為這是一種機會主義做法。 但就法方當時的視角而言,此舉無非只是一項長期大規模肅清工作的初步措施而已。

從歷史觀上看,法國人認為納粹主義是普魯士軍國主義的化身,是德國曆史無可避免的惡果,瑏瑠因此德意志民族的非納粹化與再教育將是一個漫長而深入的根除過程,需要長久的佔領管制來實現。法佔區總督馬利 - 皮埃爾·柯尼希將軍( MariePierreKoenig) 公開表示,“在確保民主意識牢牢紮根於德國人民之中前,我們是不會離開的。需要 30 年到 40 年時間讓德國人能夠理解這一民主的優越性”。

既然長期佔領才剛剛開始,何不利用德國公務員這一現成的人力資源來為戰後困難條件下的行政管理服務? 法國曆史學家阿爾弗雷德·格魯塞做出的這樣一個處理德國公務員的歷史定義,反映了法方當時的一種觀點: “在希特勒政權的早期,有一種官方的説法,叫‘經濟上可貴的猶太人’( wirtschaftlich wertvoller Jude) 。

而在佔領時期,同 樣 也 存 在 着經濟上可貴的納粹’( nazis économiquementprécieux) 。

為了實施日後的非納粹化政策,戰後初期美、英佔領當局依照戰前計劃在各自佔區開展大規模問卷調查、司法訴訟等工作,迫使德國公務員處在停職待查狀態,大量行政事務不得不由佔領軍承擔。對於倉促應對佔領事務的法方來説,閒置這些“可貴”的資源是他們所不願付出的代價。

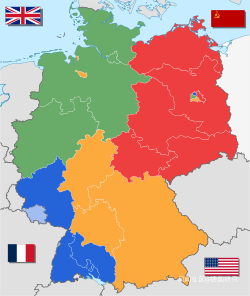

藍色為法佔區

按照 1945 年 6 月 5 日的《關於德國佔領區的聲明》,法國在德佔領區於 7 月正式形成。由於反對其他盟國統一管制的主張,法國沒有選擇德國的傳統政治中心柏林為佔領區中樞。新成立的法國軍政府承襲了先前駐軍時期的大部分政策,在德國公務員問題上尤甚。

在盟國非納粹化共同行動的壓力下,法國除了執行外別無選擇,但在執行過程中靈活摻入了相當多的“法國風格”,以確保自身利益不受影響。1945 年 10 月 10 日,《管制委員會第 2 號法令: 終止並解散納粹組織》頒佈,盟國非納粹化進程正式開始。因前階段非納粹化不力引起了其他盟國的不滿,法方几乎成為眾矢之的。

美佔區軍政府總督艾森豪威爾將軍就曾埋怨“法國人的縱容無度”。為重樹盟國與法方合作的信心,強化法國反納粹的國際形象,法佔區軍政府必須就非納粹化政策做出改變,但也不願一味遵循美英模式。同期,美佔區進行了非納粹化下的大搜捕,1945 年 9 月拘禁了 66500 人,1946 年 2 月達到 10 萬人。

大範圍的調查和搜捕加重了美佔區當局的負擔,積壓的數以百萬計的案卷無力處理。美方協調委員會代表盧修斯·D. 克萊( Lucius D. Clay) 抱怨稱,“即使華盛頓再給他派一萬人,也無力繼續美佔區的非納粹化”。 這種勞民傷財的做法顯然與法方效率優先的考量不符。與美佔區不同,英國外相艾登表示,英方“傾向於一項中間政策,既包含嚴格的鎮壓因素,也要把終極目標定在重新接納德國進入歐洲生活之中”,

將英佔區的非納粹化限制於司法程序,而非政治清洗或道德改造,追究對象被限定為法律上犯有並供認罪行的納粹分子,同時儘量以德國的刑事法律為審判依據。這又與法方全體德國人因“共同責任”應予“清洗”的主張相牴觸。法佔區當局選擇了一條自己的非納粹化道路,公務員的非納粹化遵循着一項獨特的方針———“自主清洗”( l’auto-épuration) 。

依照法佔區軍政府非納粹化專家弗朗索瓦·庫希拉( Franois Amédée Curial) 1945 年 9 月 19 日所編訂的軍政府 CAB/C722指令,非納粹化必須嚴格執行並在德國機構的幫助下實現。指令要點在於讓法方儘可能地獨立於具體實施非納粹化的系統之外。自 1945 年 10 月起,法方率先安排德國人員直接加入非納粹化進程,但法方保留決定權。遵照 CAB/C722 指令,法佔區軍政府建立起了一系列由德國人組成的非納粹化委員會,如: 地區級的“清洗委員會”、中層監管機構“指導代表委員會”。

這類組織和機構均由反納粹主義者組成,其成員由德國行政官員選拔,但法方掌握對所有人選的最終決定權。在更高層面上有中樞性質的州委員會,它從下層組織收集情報並向軍政府提出處置建議。軍政府下設由法國對德事務專家負責組建的肅清部,它決定德國審判機構的人選並監督州委員會的運作。肅清部編制較小,在巴登 - 巴登的中央機構僅有 4 人,在各州首府的分支機構也只有 5 -10 人,但工作極為高效。

一名美佔區軍政府的觀察員就曾讚許稱,“這在應對德國人及德國政黨因承擔非納粹化責任而猶疑緘默時極其有效”。

就新成立的法佔區客觀條件而言,法方統治着一片受戰火破壞相對較小,有着自由主義傳統和工業生產基礎的區域,大批納粹要人在法軍入境時已逃離此地。1945 年 9 月,法國軍政府估計佔領區內尚存 50 萬名納粹黨員,其中僅 3 萬人屬頑固的“納粹敵對者”,而其他佔區的情況則要嚴峻得多。總之,較之其他三個佔領區,法佔區在發展經濟以賠償法國戰爭損失方面有着得天獨厚的優勢,而負擔的非納粹化任務相對較輕。因而就法佔區軍政府而言,非納粹化更是一項有利於拓展其“經濟與社會方案”的工具。

由此可見,法佔區的非納粹化任務本質上是“一石二鳥”之計,其目標既是在“自主清洗”進程中驅逐納粹反法分子,改變人員結構,維護佔領區穩定,更是要借非納粹化來吸收和保留“可貴”的德國公務員,優化行政結構,促進生產。為此,法方很樂意僱用那些能全心全意執行其決定的德國公務員。對於很多德國公務員來説,不少法方人員本身就是“温和”的。二戰期間與德國人有過合作的維希政府官員在法佔區軍政府人員編制中比例可觀,法國新政府並不放心將他們用於執行軍事任務,其中大部分人只能擔負起軍政府的行政或民事任務。此外,許多維希時期的技術專家也被法國本土排斥,他們也被吸收進軍政府,以填補佔領時期的人員匱乏。上述情況相當普遍,以至法佔區首府巴登 - 巴登被左翼蔑稱為“小維希”。

作為一個長期在同僚猜疑下工作的羣體,這些前維希政府人員在德國負擔着補償法國物質損失的任務,完成狀況直接影響他們所受到的社會評價,因此他們自然而然地會去尋求與那些熟悉的德國人合作,以便更好地完成任務。誠如法國薩伏伊的議員皮埃爾·科( Pierre Cot) 所述,不能指望那些自己有着準納粹背景且同情納粹的人去發動一場徹底的非納粹化運動。 有些前維希分子,比如阿爾方斯·茹安( AlphonseJuin) 將軍等,甚至發展出一套理論來支持他們的德國同僚,認為任何對德國的削弱之舉都是對“共產主義俄國”的幫助。

這一現象雖有礙於徹底清除納粹殘餘,但在客觀上卻形成了軍政府內部相對融洽的人員關係,使得法佔區機構在一種“人性化”的關係下運作,與其他佔領區非納粹化期間的齟齬氣氛截然不同。一名法國新教聯盟的牧師馬克·波涅( Marc Boegner) 在 1945 年考察法佔區人道主義狀況後表示,他“尤其驚喜于軍政府在非納粹化困境中就諒解與人性化舉措做出的莫大努力”。

除了人員構成外,法佔區的非納粹化調查行動也往往以“温和”結局告終。為了回應《管制委員會第 2 號法令》,法佔區曾頒佈《軍政府第 2 號指示》,對需要調查的德國人員做出分類。包含百餘條問題的調查表隨即被分發出去,這一調查內容細緻,但卻往往無果而終。其原因不在調查本身,而是因為嫌疑人只需出示一份佔領當局開出的所謂的《光榮抵抗證明》( L’attestation d’honorabilité résistance) 就可提請辯護將調查拖延下去,最後不了了之。由於使用《光榮抵抗證明》的案例越來越多,以致有歷史學家諷刺説,如果這些“證明”都是真的的話,第三帝國的歷史得改寫成抵抗史。

對法佔區實行“温和”及“自主”非納粹化政策的質疑之聲從未停止過。為協調督促四大佔區的非納粹化步伐,盟國管制委員會於 1946 年 1 月 12 日發佈了《管制委員會第 24 號指令: 撤銷各部門與責任職位上納粹分子及反對盟國意圖分子的職務》,由此再度掀起非納粹化大潮。恰恰在同一時期,法國國民議會外事委員會在 1946 年初建立了一個下屬調查團,以清查法佔區僱用納粹分子的問題。

該團隨即查明法佔區軍政府確實默許僱用了被其他佔領區開除的德國公務人員。軍政府行政主管埃米爾·拉豐( Emile Laffon) 不得不親自出面,組織對來自其他佔領區的德國人員的清洗,並警告違反相關條令者都要入獄。1946 年 1 月至 6 月間,在法佔區依照《第 24 號指令》受審的 77924 個德國人中,58% 留職,35% 被從編制上除名,近 8% 被永久解職。

但此次嚴厲的清洗只是臨時應對,肅清部的一名地方長官就坦言,這場清洗只是為提升統計數字而已,在調查團結束工作回國後,大部分被告人只要接受非納粹化機構的優先處理,就能再度復職。

值得注意的是,無論是“自主清洗”這一新舉措,抑或前階段“温和”態度的承襲,均不離開所有決策都仰賴的權威,即法佔區軍政府擁有的最終決定權———否決權,或曰監督權。軍政府歡迎德國公務員參與非納粹化的基層任務,但“拒絕讓德國行政部門執行任何實際赦免權”。

“温和”的合作態度將握有決定權的法佔區軍政府與負責“自主清洗”的德國人結合於一體,形成了法佔區穩定的非納粹化架構,在實現佔領區行政效率最大化的前提下,按照軍政府的意志持續不斷地完成對非納粹化案件的審理,使得法佔區的行政未因非納粹化而陷入動盪停滯。

而行政結構的穩定帶來了可觀的經濟利益,在“經濟賠償”方針主導下,法佔區提供了大量為法國經濟輸血的產品。以法國最為緊缺、也最需要專業人員管理的煤電生產為例,在截止 1945 年底法佔區 29. 1 萬噸煤的總產量中,有 10 萬噸提供給了法國; 至 1946 年 2 月,每月有 1000 萬千瓦時電力輸送至法國,並在 1947 年上半年飆升至每月 1750 萬千瓦時。法方政策所帶來的經濟收益可見一斑。“自主清洗”雖與真正意義上的非納粹化大相徑庭,但法佔區無疑藉此達到了“一石二鳥”的目標。

一方面,法佔區避免了美佔區出現的大量逮捕、司法延宕以致機構癱瘓的局面,維持了佔領區人員的融洽關係和行政結構的穩定; 另一方面,通過僱用德國公務員形成的高效行政體系,法方得以“用薩爾的煤、黑森林的木材、符騰堡和普法爾茨的農產品”

開足馬力進行工業生產,實現對法賠償和法佔區的戰後恢復,並在缺乏外援的情況下挺過了 1946 年至 1947 年嚴冬帶來的歐洲經濟危機。但到 1947 年,德國公務員和法國軍政府面臨了一個意料不及的新局勢,這就是盟國主持的非納粹化驟然結束。

法佔區德國公務員非納粹化的結束1946 年 10 月 12 日,《管制委員會第 38 號指令: 關押並懲處罪犯、納粹及軍國主義分子,拘禁、管控並監督有潛在威脅的德國人員》發佈。這是盟國管制委員會在德國非納粹化方面一致行動的最後嘗試,此時冷戰的徵兆已經顯現。在馬歇爾計劃的吸引下,法國放棄了佔領區繼續獨立的主張,開始尋求與美英合作。1947 年 1 月雙佔區成立,美英決定在年底前終止非納粹化進程,以推動德國的“經濟統一”。

蘇佔區當局於 8 月 17 日爭鋒相對地公佈蘇佔區非納粹化成果,並允許恢復普通納粹黨員正常的社會權利。 次年 2 月 26 日,蘇佔區非納粹化委員會被蘇佔區軍政府解散,正式宣告蘇佔區非納粹化的終結。

在各盟國爭先恐後進行大赦的影響下,法佔區那些負有“自主清洗”之責的德國非納粹化法庭也放緩了審理步伐。為與這種“有系統地縱容包庇”作鬥爭,1947 年 12 月 16 日法佔區行政總管要求佔領區所有高層,“堅決清查任何罪惡的縱容包庇行為,行使他們對這類判決的否決權”。

但由於法佔區與雙戰區合併進程的推進,法方終究要在非納粹化問題上與它的西方盟友保持一致。事實上,早在 11 月 21 日法佔區就已公佈了《法佔區第 122 號令》,宣佈調查結束並允許普通納粹黨員復職。

法佔區巴登地區非納粹化負責人認為非納粹化已取得了成效,“我真誠地確信所有納粹頭子

都已被從指揮、管理或政治職位上清除出去了: 要麼被清洗委員會所控告,要麼就躲藏了起來。無論是哪種情況,他們的行為已無影響力可言”。

長期以來,法佔區的非納粹化政策都被反納粹主義者視為縱容包庇的典型。新發布的《第 122 號法令》更是被這類指責從僅僅是“縱容”升級到了“洗白”,甚至被稱為“再納粹化”。法佔區的檔案文件中,有這樣一份關於蒂賓根市納粹黨成員復職的統計記錄:

內務部門 86%

經濟部門 86%

財政部門 70%

司法 52%

同樣情況也出現在巴登 - 符騰堡州,1948 年該州仍有超過 41% 的公務員為前納粹黨員。

在法佔區企業中,類似案例也比比皆是。在非納粹化過程中被法佔區軍政府判決為主犯的德國人僅有 13 名,而美佔區則有 1654 名。後來的法國公共教育主管雷蒙德·施密特蘭( Raymond Schimttlein) 抨擊稱,“這一事件的悲劇之處在於,所謂的非納粹化並未非納粹化掉任何東西”。

在法佔區併入雙佔區乃至聯邦德國成立之時,非納粹化的責任完全轉移到了德國人自己手中。1949 年 12 月 31 日,德國聯邦議院通過了主要針對前納粹分子的《免罪法》,獲得了盟國管制委員會後繼者———盟國最高委員會的認可。1950 年 12 月15 日,德國聯邦議院正式向各州建議統一結束非納粹化,獲得了一致的積極響應。

1951 年 4 月 10 日,聯邦議院通過了《規定〈基本法〉第 131 條所涉人員法律關係法》,又稱《結束非納粹化法》,於同年 5 月 11 日生效。該法適用於納粹德國時期的所有公職人員,其中涉及公務員 5. 5 萬人。

至 1953 年 3 月,已有 3. 9 萬在非納粹化期間被開除的前納粹分子依照這一法令復職。經過 1949 年和 1954 年聯邦德國的兩次大赦後,許多歷史學者認為聯邦德國出現了一場“再納粹化”,這是盟國非納粹化驟然停止的可悲結果,而法佔區也不例外。法佔區非納粹化的結束,與其説是法方已往温和立場的發展,倒不如説是因冷戰局勢所迫而做出的妥協。

“再納粹化”指責下的“諒解共贏”

根據波茨坦會議議定書的有關規定,除僅在名義上參與納粹黨活動者外,一切納粹黨分子戰後都不得擔任公職,就此而言,法佔區的非納粹化從來就不是一場真正的非納粹化,其“温和”而“獨立”、從法國利益出發的立場註定它最終無法達到這一目標。

但由於盟國的非納粹化進程因冷戰而中止,試圖保持“長久佔領”的法佔區非納粹化也隨之夭折。就此而言,對法佔區的“再納粹化”指責同樣可以沿用到其他佔領區。這是一場共同的失敗,只不過一向特立獨行的法佔區最後亦步亦趨地追隨了盟國腳步而已。學術界對盟國非納粹化的評價歷來存在爭議,主流觀點也呈現明顯的變化。在佔領結束之初,國際上大部分學者認為這是盟國的一場“慘敗”,而法國學者則主張非納粹化只是法國對德政策的一環,強調法方利用非納粹化實現在德利益的策略是成功的。

冷戰結束後,學者們結合二戰後的歷史發展作出了反思,認為法佔區的非納粹化政策是“合乎理性”的,因為佔領方即便實行嚴刑峻法,非納粹化也會被德國官僚體系、冷戰等因素延宕鬆懈下來,只有法方的這種“温和”、“獨立”政策才能實現自己的目標,美英佔區非納粹化的緩和與停止也正是借鑑了這一立場。

國內研究者大多受這一新看法影響,認為法方的政策是一種實用主義的有限非納粹化,肯定其理性的現實考量而批評其功利的立場,指出盟國的非納粹化無論成敗,都是為推動德國社會改過自新而必需進行的一場“政治革命”。

在筆者看來,解鈴還須繫鈴人,只有德國人自己才能真正解決非納粹化的歷史問題。在有限的佔領時間裏,佔領方只能起到一個啓迪思想和創造良好環境的作用,法佔區的非納粹化實踐客觀上正是這一宗旨的成功體現。即使非納粹化最終失敗,盟國,尤其是法國通過非納粹化宗旨和宣傳所形成的“德國人集體有罪”的“共同責任”理念為德國左翼力量所繼承,不時被德國的正義之士所彰顯,並在德國真正進行歷史反思與清算時提供了論戰的依據,成為了60 年代以後德國社會進步力量的口號。

從法德雙方現實利益角度看,法佔區貫徹了不“殺雞取卵”的管制理念。法方認為法國的重建取決於為其提供資源的法佔區的恢復,而德國公務員在其眼中是“可貴”的資源,最初是為了應急以填補人員空缺,之後是作為高效手段維持行政效益,目的都是保障法國在佔領區的利益。故而法佔區的非納粹化是温和自主的,德國公務員也可以在穩定的政治架構中安之若素。

法方通過穩定的行政體制,為恢復法佔區經濟、實現對法國的經濟補償創造了重要的條件,形成了軍政府與德國人員、法佔區與法國的共贏局面。以佔領時期法佔區的進出口狀況為例,戰後伊始的 1945 - 1946 年,百廢待興的法佔區竟然出現了貿易出超,且累積出超局面延續到 1947 年。直至法國軍政府逐漸喪失行政管理權力的 1948 - 1949 年,經濟上已日漸恢復的法佔區反而出現了越來越大的累積入超,出口額也在軍政府解散時的 1949 年出現大跌。

表 1945 至 1949 年法佔區貿易進出口總值 ( 單位: 千美元)

年份 進口總值 出口總值 累積差額

1945 - 1946 69100 84553 15253

1947 113243 106077 8087

1948 181288 106912 - 66289

1949( 1 - 7 月) 105570 57328 - 114531

來源: F. Roy Willis,The French in Germany 1945 -1949,Standford: Standford University Press,1962,p. 140.

事實上,至 1948 年 6 月為止,法佔區在未獲法國經濟援助的情況下已經恢復了戰前 91% 的化工、65% 的鋼鐵和 48% 的煤炭( 且不計薩爾煤礦區) 產能。

可見法國軍政府在“温和”及“自主清洗”的非納粹化條件下構建的行政管理體制,在恢

復法佔區生產和達到法方經濟目標上取得了顯著成效。在實現效益共贏的同時,法方對於“共同責任”和“個別責任”區別認識的歷史觀、公務員政策中對於“個人可靠”、“有效監督”的重視,使得法德行政人員之間達成了一種人員之間的諒解關係,雙方能夠放下歷史包袱進行合作。對此,歷史學家貝瑞·比蒂斯孔布評價説,“其人道主義及對個人的承認為最終達成法德和解發出了先聲”。

隨着法佔區融入到西佔區乃至聯邦德國成立,這些人員得以成為兩國政府間的聯繫紐帶。聯邦德國建立初始,在原法佔區軍政府系統的牽針引線下,短期內法德間有 80 多個城鎮建立了對口交流關係,許多原法佔區德國地方機構成員、市政官員等公務員也積極地自發成立了“法德協會”等交流組織,並在 1953 年促成了德國美因茨市政人員對法國第戎的城市管理考察,結成了法德間第一個“兄弟”友好城市。

這些由下而上進行的公務員友好交流活動,為法德政府間關係的恢復奠定了良好的人脈基礎,也為兩國官方交往的升温發出了先聲。法國領導層也順應局勢的變化,把“諒解共贏”的理念引入 40 年代末的對德外交,以此回應新德國的誕生,進而推動法德兩國走向歐洲合作、互助共贏的和解之路。1948 年 1 月 4 日,法國外長皮杜爾在給軍政府總督柯尼希將軍的指令中強調,“必須停止一切攫取、強迫銷售以及公然的浪費,向他們表明我們並不打算主宰歐洲,而僅是希望在歐洲聯合的合作中起令人尊重的作用”。

柯尼希也表示,佔領初期階段業已結束,“我們所最為關注的不再是為過去進行報復,而是展望未來”,應當促使“處在歐洲核心區域中的德國得以復興,並儘快恢復其應有地位”。

至此,法方對德國的認識實現了從“敵人”到“夥伴”的初步轉變。正如 1945 年 10 月

3 日戴高樂將軍在訪問法佔區科布倫茨時所預言的那樣: “我要説,我們必須要有共舉復興大業的考慮,並且我們知道此舉必會付諸實踐,因為我們同為歐洲人,亦同為西方人! ”