中德學會是納粹政府在華的宣傳工具嗎?_風聞

德国研究-德国研究官方账号-有关德国研究的中国顶级学术刊物2019-02-14 14:03

【童欣 柏林自由大學博士後】

1931年,畢業於萊比錫大學的鄭壽麟,在位於文津樓的北平圖書館的一間小屋內發起成立了德國研究會。此後,在新任駐華公使陶德曼博士及其他德中學者的支持下,研究會逐漸發展壯大,並於1935年定名為中德學會。此學會與德國學者衞禮賢1925年在美因河畔法蘭克福所創辦的中國學社遙相呼應,成為了1945年以前中德文化交流的一個重要通道,直到二戰結束時被迫解散。

中德學會所存在的時間雖短,但這15年卻正值中德兩國的多事之秋。1933年希特勒上台,納粹的政治宣傳透過德國的各種駐外機構向世界各國延伸。1937年7月中國的抗日戰爭全面爆發,不久北平淪陷,包括中德學會中籍會長馮至在內的大批中國籍會員逃離了日佔區,而中德學會則因德日兩國之間的特殊關係而生存下來。

希特勒政府於1941年7月1日承認南京汪偽政權,中德關係最終陷入斷交的絕境。這一系列事件對中德學會產生了什麼影響?它被納粹政府收納為一個宣傳工具了嗎?關於中德學會在1937-1945年間的角色,已有的研究文獻中存在着兩種幾乎完全對立的看法。

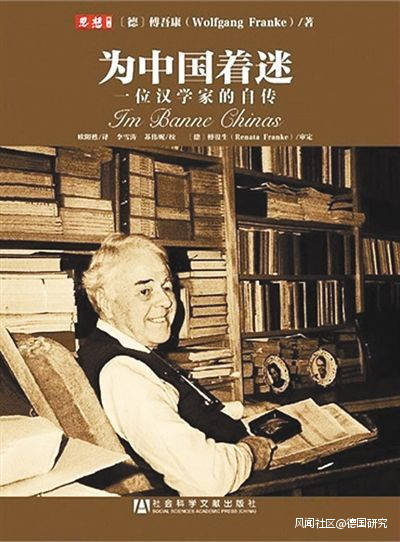

在此期間長期擔任常務工作的德國漢學家傅吾康認為,中德學會受德國納粹政府的影響十分有限。據他回憶,中德學會在不得不“做某些讓步”,“譬如懸掛希特勒的畫像等等”的情況下,依然是一個學術性的研究機構。

曾經在1994年7月採訪了傅吾康的中國學者丁建弘、李霞在1998年也認為,“中德學會是中德兩國學術界人士首創的、從事中德文化交流的純學術機構”。

而房建昌發表於1999年的論文則認為,中德學會在1937年之後完全“成了日寇、文化漢奸和納粹分子的工具”。

就1937年之後情況而言,儘管丁建弘、李霞的文章提供了更多文獻資料和口述史料,但其結論依然存在許多疑點。特別是由於1936年後中德學會的資金完全由當時的納粹德國政府所提供,而協會在1937年之後已經處於日本佔領軍的管轄範圍之內,所以中德學會在1937年到1945年間的性質難免引人懷疑。托馬斯·詹森就曾質疑:“僅從學會的半官方性質和財政上對德國政府的依賴,我們就不能期待中德學會能對納粹主義採取一種中立甚或絕對公然拒絕的態度。

這一點可以從學會提供的文化活動上得到證實。”他找到的最有力的證據之一是中德學會出版的特刊中,第三冊就是第三帝國內務部長威廉·弗裏克的宣傳性作品:《統一國家之德國》。

另一位學者墨柯則通過梳理德國方面留下的檔案,找到了更多納粹政府操控中德學會以謀求自身利益的證據。例如他們利用學會在北京進行納粹文化宣傳,播放納粹影片《意志的勝利》,舉辦宣傳性演講;會長羅越赴南京會見汪精衞政府高官,以溝通德國與汪偽政府的關係等等。墨柯的結論是:

在20世紀30年代中期,中德學會首先是作為德國官方在國民黨中國的“文化競爭的行動者”發揮作用的。納粹宣傳機構並不能將它作為直線型的傳送軌道來使用。儘管如此卻不能否認,這個研究所是在納粹體系統轄之下的,具有一定的政治功能,不論在那裏工作的科學家是否承認,也不論他們的中國夥伴是否對此有所認識。

2011年,青年學者崔文龍也基於德國的檔案材料指出,德國政府自中德學會成立起就有宣傳方面的考慮,在學會成立之後也多次以納粹主義的原則干涉學會的工作和內部的人事任命。

從現在所披露的檔案材料看,丁建弘、李霞文章中的觀點已經不能成立,因為納粹政府的確利用中德學會進行了某些有利於自己的宣傳工作。不過,即使是將1937年後的中德學會完全視為納粹工具的房建昌也認為,有部分會員暗中對此進行了抵制。

所以,現在問題已經不在於簡單地為中德學會“定性”,而應該通過研究中德學會的具體活動來揭示這一“學術與政治”交融的組織是如何運轉的。正如墨柯所言,現在再去“揭露”中德學會中納粹的活動意義有限,重要的是如何再現這一“政治和科學的複雜張力域”中德學會為中國人所創辦,後又為納粹德國政府所資助,抗日戰爭時在淪陷區生存,這種複雜的背景所導致的駁雜的資料來源造成了研究方面的困難。

然而,對於中德學會重要的學術成果———《中德學志》,上述學者都沒有進行專門研究。這份公開出版物屬於較為易得的資料,殊不應忽視。2010年國家圖書館出版社將其影印出版,更加方便了研究者。本文將從“政治宣傳”的角度對這本雜誌的內容進行分析,這將有助於我們更加深入細緻地瞭解中德學會在北平淪陷期間的狀態。

一、從《中德學志》看中德學會的性質

《中德學志》季刊創刊於1939年4月,最後一期出版於1944年6月,一共有6卷22期。該刊前4期(第一卷)出版時取名為《研究與進步》,此後的18期都名為《中德學志》。首先應當明確的是,除了最後一期合刊之外,《中德學志》的控制權一直掌握在德國人的手中。國家圖書館出版社2010年影印本《中德學志》的《出版説明》中説:“《中德學志》是名實一致的中國德國雙方學術介紹之雜誌,為當時中德乃至亞歐的互相瞭望與溝通打開了一扇窗。”

似乎雙方在交換學術成果。而學志本身的發刊詞中也説“本刊採用稿件,是譯稿與中國學者撰述並重的,但本刊亦不採取固定形式,那一方面稿件多了起來,即多登那一方的稿件”。

但事實上,前5卷共20期學志裏中籍學者自己撰寫的文章非常少,即使有,也僅僅是對德國學者研究成果的轉述,除了介紹德國自然及人文科學的成就,就是介紹德國漢學家的研究,其餘近九成的文章都是翻譯作品。刊物的中文名稱是“中德學志”,德文名稱卻是“AusdeutschemGeistesleben”,可直譯為“來自於德國的精神生活”,作為刊物名稱可譯為“德意志人文精粹”。

顯然,後面這個譯法更加符合實際,因為在前4卷當中根本找不到一篇中國學者研究中國問題的文章。可以説,前5卷的《中德學志》主要是對德國學者學術成果的單方面介紹。

其次,關於學志的內容,丁建弘、李霞認為“《中德學志》全6卷22期,內容均是純學術的研究作品,不帶任何服務於納粹政治的色彩,足見編譯者用心之良苦。”

然而這一説法非常容易被證否。傅吾康承認學會偶爾也發表一些“儘管不是真正意義上的政治宣傳品,但實際在很大程度上符合當時德國官方看法的文章”。他的這種説法對於某些文章來説是可以成立的,例如提菲德的《德語在歐美之分佈》和科賴浦斯的《中歐之德國生活區域圖》,或者用詹森的説法,這些還屬於“模稜兩可”的範圍。

但是,如果看到第三卷中的“特載”專欄的稿件的話,傅吾康的説法就只能説是一種自我安慰了。這些出自柏林海陸出版社的文章,儘管包含了較多的資料和數據,但它們仍應被視為典型的宣傳文章。例如傅雷克斯的《德國的人口政策》,不但整頁地引用希特勒的《我的奮鬥》,而且公然為納粹政權所奉行的“種族衞生學”辯護,聲稱1938年納粹政府的新婚姻法只是為了阻止青年選擇“屬於墮落及生理學的地劣等血系”的人結婚。再次,從《中德學志》中還可以看出,對於中德學會來説,日本佔領軍的力量一直作為一種無聲的壓力存在着。

這22期雜誌封面共換了5次,從中可以明顯看出日本佔領軍的影響。第一卷的4期刊物由張東蓀題寫刊名,但這位發表抗日言論的教授的題字很快被拋棄。從第二捲開始由沈兼士題寫刊名,但這一題字到1942年底沈兼士秘密出逃重慶之後亦不能再用,結果第五卷第一、二期的合刊“中德學會十週年紀念號”(民國三十二年五月)改由張爾田題寫刊名,第五卷的第三、第四期的刊名依舊是沈兼士的筆跡,卻抹掉了“沈兼士題”的字樣。最後一份學志,第六卷第一、二期(民國三十三年六月)的“歐特曼逝世十週年紀念號”又改由王承傳題字。

此外,在雜誌的文章中,每當需要提及1937年的日本入侵事件時,都用委婉語輕輕帶過。

以上三點,可以與詹森和墨柯對中德學會的研究相互印證。中德學會及其所辦的《中德學志》都肩負了納粹政府的宣傳任務,並受到日本方面的監督,這一點無可置疑。

但是,詹森所言的中德學會1940年之後就“起到了越來越多的政治宣傳的作用”的説法也不夠準確。德國政府對雜誌的影響程度並非一直持續,而是有所起伏。

二、《中德學志》內納粹政府影響力的起伏

從整體上看,應該承認《中德學志》保持了一份學術刊物的面貌,其宣傳功能只是附帶的任務,而且宣傳力度起伏不定。從這份刊物登載文章的內容看,這種起伏大致可以分為三個階段,第一二卷、三四卷、五六卷各有不同,而其中的變動,與編輯部內部的人事變動和二戰戰局相關。

在《中德學志》創刊之後,第一、二卷的編輯工作主要在傅吾康的影響之下。納粹上台後,中德學會原德籍會長衞德明因為妻子是猶太人而失去了職位,1937年常務幹事謝禮士辭職,抗戰爆發後中籍會長馮至又避難到南方,北平的工作只能暫時由傅吾康主持。傅吾康的父親福蘭格是德國漢學泰斗,對這一時期的德國對華文化政策擁有巨大的影響力。福蘭格與德國《研究與進步》雜誌的主編卡爾·凱爾霍夫關係極好,因此《中德學志》最初的刊名也是《研究與進步》,並且有半數稿件都譯自這本德文雜誌。在這一時期的學志裏,第一卷並未見到有什麼宣傳性稿件,到第二卷也僅僅出現了前文提到的提菲德的《德語在歐美之分佈》和科賴浦斯的《中歐之德國生活區域圖》這類文章。

到了中國與德國正式絕交前後,較為親日的納粹黨員福克斯、霍福民和羅越受到了納粹政府的青睞,希望通過他們來溝通德日關係,以及德國和汪偽政權的關係。1940年,福克斯成為中德學會會長。儘管第二捲上已經將他的名字排在編輯之首,但到了第三卷他的影響力才真正得以顯現:增加了“特載”欄目(德文稱“時事”)。同時,來自《研究與進步》雜誌的文章在第三卷第四期減少到兩篇。

“特載”欄目一般每期刊登兩篇文章,許多都出自柏林海陸出版社。這些文章從各個方面為納粹的政治、經濟、文化政策辯護,完全體現了德國官方的意志。不過這時的《中德學志》從總體上看依然具有學術刊物的特徵,即使是宣傳性的稿件也以較為詳實的資料顯示其學術性。

為什麼納粹政府沒有將《中德學志》變成一份宣傳刊物呢?其實,德國政府提供資助這件事本身並不能説明學會必然受到政治干預。政府資助學術機構而不施加政治影響,這種傳統自洪堡以來在德國有悠久的歷史。

當然,納粹政府並沒有遵循德國的這種傳統,而是積極地試圖讓中德學會執行它的文化政治戰略。但納粹政府在此所用的宣傳策略是試圖通過中德學會來影響中國的知識精英,所以將雜誌定位為學術期刊,從而與德國政府在上海資助的《二十世紀》區別開來。德國政府的內部文件透露,它為中德學會所定的任務是:

……在中國喚醒或加深對德國文化成就價值的理解。換句話説,這是一項着眼於長期的文化工作,不是為了或多或少政治現實化的當前宣傳,而是為了爭取自1918年以來主要處於盎格魯-美利堅影響下的精神領導者的圈子,向其展示德國不僅可以在自然科學和技術方面,還可以在精神文化和人文科學領域對中國有所助益……重要的不是作用的廣度,而是深度。也就是説,我們的目標不是廣大的民眾,而是有文化修養者的最上層,……

德國政府所執行的這種宣傳策略,是《中德學志》大致能維持一本學術期刊面貌的根本原因。

從第四捲開始,編輯部內部再次出現人事變動,傅吾康成為了編輯委員會的主任。作為最為親華的德籍會員之一,他這時與學志的秘書胡雋吟的戀愛明顯違背了納粹的種族政策。從第四捲開始,“特載”不再出現,宣傳性的文章逐漸減少,宣傳色彩也逐漸趨淡。學志編輯部還舉辦了作者見面會,並在會務報告中稱:“本志以往所載幾全為翻譯文章,自本年度起擬更注意中國學者研究德國學術之著述。”

德國漢學家傅吾康

從第五捲開始,刊名的翻譯上也發生了微妙的變化。直到上一期(第四卷第四期,民國三十一年十二月),刊物的德文名字還僅僅是大寫字母的“AUSDEUT-SCHEMGEISTESLEBEN”。而到了這一期,在刊物的德文目錄頁上,德文名字換成了《中德學志》韋氏拼音大寫字母,底下的括號裏再用小字寫上“AusDeutschemGeistesleben”,並去掉了“InVerbindungmitDr.KarlKerlhof”(“與卡爾·凱爾霍夫博士聯合出版”)。

到了最後一期學志出版的時候,已經有一半的文章為中國學者所撰寫,使學志真正成為中德學者相互交流的一個平台。這種趨勢,與丁建弘、李霞對中德學會後期歷史的研究也是可以相互印證的:到1945年春,“戰爭停止前夕”,為保護學會的圖書及文物,免受德國投降的影響,“傅吾康提議,讓德籍職員和會員全體退出中德學會,職務完全交給中籍同仁”。

《中德學志》在二戰末期的變化,明顯與德國的戰爭進程相關。在本土已經岌岌可危的情況下,納粹政府已經沒有足夠力量來監控遠東的一本刊物。這時,對中國較為友好的傅吾康就能與中籍會員一道,使學會逐漸擺脱納粹政府的影響。

那麼,《中德學志》中是否可以見到中籍會員的努力呢?

三、中籍會員的民族情懷

由於《中德學志》是在中國出版的中文雜誌,所以中國學者的文章———大多是翻譯作品———構成了刊物的主體。

《中德學志》定位於學術期刊,出版地又是日軍控制下的北平,所以這本雜誌上並沒有出現過直接宣揚抗戰精神的文章。但如果細讀雜誌上的文章依然可以發現,好幾位中國學者試圖運用這塊淪陷區裏難得的文化陣地激勵國人救亡圖存的精神。儘管刊物的德文名稱是“德意志人文精粹”,德方的主旨也是藉此傳播德國文化中的優秀內容,博得中國知識階層對德國的好感,但學會中的中籍會員對這種文化傳播卻有自己的選擇。

例如,在對德國曆史、思想、文化、人物的介紹中,1806年前後的德國成為了一個絕對的重點。眾所周知,1806年普魯士軍隊在耶拿戰役中被拿破崙打敗,不久後拿破崙的軍隊開進了普魯士的都城柏林,並與普魯士人簽下了割地賠款的不平等條約。這個時間點,正是德意志民族發展的一個低谷,而德意志的民族精英在此時的覺醒、反思和改革,又使得它恰恰成為了德意志民族復興的新起點。

宣揚這個時期的德意志精神自然是不會受到德方阻撓的,而它對中國的現實卻有着特殊的意義。同樣的亡國感受,使得原本遙遠的德國曆史對於中國學者來説一下子變得親切起來。1806年的德國,“國家,是十分的貧困;人民,是很缺乏愛國心(當法軍打敗普魯士,拿破崙入柏林時,普人列街旁且為拿氏喝彩);法國軍力過於強盛;拿破崙手段非常毒辣;一般顯宦,王爵,爭向拿氏歸順,希得官職。”

曹京實在看見狄懷特關於普音士改革首相斯坦因的傳記之後心有所感,譯出了全文,他還在譯文序言中寫道:

而當此際,是石太因,他,看準問題,立定決心以人類罕見之剛毅精神,排萬難,急建設,卒救德國於危亡。是石太因,他以特有之遠大眼光,悲天憫人之宏大同情,解放農奴,化除階級,使極端專制之德國逐漸趨向民主。其功固未全竟,而其志則遠非一般之政治家所能及。筆者譯此文時,心怦然動,不僅敬石氏之為人,且亦深感著者狄懷特氏對吾人啓示之良多也。對“吾人”的“啓示”是什麼呢?可以想見,這些中國學者希望中華民族也能在失敗的打擊中痛下決心、革除舊弊,能像德意志民族那樣浴火重生。

而受到關注的並不僅僅只有斯坦因,圍繞着使德意志民族從戰敗走向復興的斯坦因-哈登堡改革,《中德學志》的中文撰稿人幾乎介紹了當時所有引領普魯士改革的精英人物:哈登堡、格耐森瑙、沙恩霍斯特、克勞塞維茨、威廉·馮·洪堡等等,都有專門文章譯出,予以介紹。其關注程度遠遠超過了德意志歷史上其他的重要時期,如之前的“狂飆突進時代”和之後的“俾斯麥時代”。

而且,《中德學志》不僅僅關注1806年前後德意志的戰爭和改革,也關注1806年前後德國思想史的發展。其中最重要的貢獻,是連載了會員楊丙辰所譯的費希特的《告德意志民族》。費希特在普魯士國難之時的系列演講中,從歷史和哲學的層面肯定了德意志民族特殊的使命,成為之後德國民族主義的淵藪。後來,這部作品又走出國門,成為弱勢民族肯定自我,在逆境中激發民族鬥志的精神武器。

自1931年東三省被日本佔領後,費希特的演講開始在中國廣泛傳播,1932年張君勱對演講進行了部分翻譯;1934年賀麟在《大公報》上發表長文《費希特處國難時之態度》;1942年,臧廣恩、馬採分別完成了《對德意志民族的演講》全譯

本。可見,在1937年抗戰全面爆發後,在各種複雜的環境下,這篇演講竟然被三個人(楊丙辰、臧廣恩、馬採)同時翻譯。由此亦可知這篇作品在當時中國學者心目中的地位。而相對於其他激勵國民的文章,在淪陷區刊佈《告德意志民族》要相對保險得多。

納粹黨人將費希特看作是自己的精神導師之一,當然樂意其思想的傳播。日本人也沒有理由查禁它,日本的文部省自己就“把它編譯於《關於時局之資料》中,免費頒發給全國文教部門,用以論證大和民族優越論。”

除了在德國的歷史中尋找振興中華民族的精神動力之外,也有學者試圖從當代德國的精神資源中尋求助力。其中較為典型的有王錦第對德國學者士榜格的介紹。王錦第在註釋中極富深意地寫道:“國民性與文化是士榜格的一篇演講,載在文化哲學的諸問題中,雖稍顯聯繫當前的實際問題,但仍不失為一篇極可珍貴的論文;可以作為國家哲學來讀,富有大同思想而缺乏國民意識的中國人對於士榜格的説法更應有特別的警醒。”

“稍顯聯繫當前的實際問題”竟然成為文章的缺點,可見時局之詭異。作者憂心中國人缺乏現代民族國家的觀念,而士榜格文中對“血族國民”、“文化國民”等概念的闡述,是在強調國民性的獨立性,天然地抗拒着日本佔領政府的同化政策。相似的還有王錦第所譯的《黑格兒的政治倫理學》,從哲學層面激勵國人的愛國心:“黑格兒知道一個政治並且還有宗教團體,一個集體而成的團體有同樣的決定,在任何情況下,屬於某一團體並不由於一個人的選擇,而是運命安排在那一個團體內。忠心於這個團體便是最高的道德責任。”

1943年,胡雋吟在《中德學會與中德文化》一文中總結了自古以來中德文化交流的歷史,並特別記敍了中德學會的貢獻。文中1911年之後的歷史全用民國紀年,只有一處除外:“自一九三七年夏季以來,北平之雜誌刊物頓形減少……。”這種特意的突出讓人從字裏行間感受到作者的悲憤之情。

中國學者在文章中所用深意並不限於此,但僅從上述數例已可看出,淪陷區內的一些學人也並非完全逃入書齋,而是利用《中德學志》這樣一塊難得的陣地進行抗爭。這一點,在之前對中德學會的研究中完全被忽視了。

四、結論

中德學會既有中國學者的開闢之功,又有德國政府的資助之力,而在“七七事變”後因為德日同盟這樣的特殊原因才生存下來,這一切都導致了《中德學志》面貌的複雜性。從雜誌的文本看,德國政府、德國學者(其中又有納粹黨員和非黨員之分)、中國學者都試圖利用這本雜誌達到自己的目的。而經過幾方複雜的博弈之後,他們都在一定程度上實現了自己的目標,又都受到其他各方的掣肘。德國政府在學志上的宣傳力度歷經了一個由弱轉強,又由強轉弱的起伏。尤其值得注意的是楊丙辰、曹京實、曾一新、王錦第等中國學者,他們在部分德國編輯的協助下,在德國政府和日本佔領當局所能容忍的最大限度之內,試圖通過學術活動鼓舞暫時處於失敗陰影中的同胞。他們不僅在當時為抗戰貢獻出了自己的一份力量,同時也給後人留下了一筆寶貴的精神財富。