中東之亂誰之過?德籍阿裔女記者闖IS大本營回憶錄_風聞

黄博宁-记者-北京、香港、悉尼三地媒体人2019-02-20 14:44

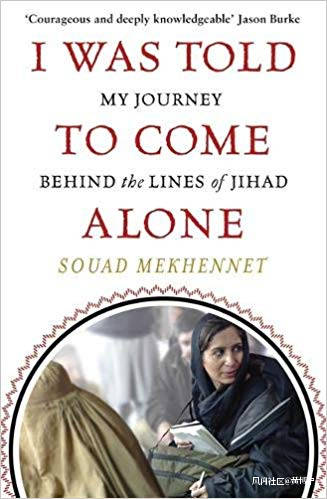

阿拉伯裔德國女記者Souad Mekhennet的自傳性回憶錄《I was told to come alone》,記載了她從2003年到2017年,出生入死採訪基地組織的種種。Souad出生於1978年,伊朗伊斯蘭革命前夜。她的父親是摩洛哥遜尼派,母親是土耳其什葉派。

Souad在德國出生,自幼浸染多種語言文化。**特殊的背景賦予了她消解穆斯林教派以及基督教和伊斯蘭教之間張力的可能。**千年積澱的矛盾非但沒有擦槍走火,反而讓她更能切身理解兩大文明。

911以來西方的介入,使本就複雜的中東混亂不堪。大量穆斯林在過去二十年逃到歐洲,對原有生產生活秩序造成破壞。而移民二代雖然出生成長在歐洲,但大多自認“二等公民”,艱難在西方和穆斯林世界尋求兼容。

原住民覺得,穆斯林移民帶來的麻煩,遠超其作為廉價勞動力的好處。**久而久之,穆斯林用“西方歧視論”,“西方痛恨伊斯蘭教”,“只有caliphate能夠拯救世界”回應西方社會的反感。**温和的伊斯蘭教開始激進,移民二代用恐怖襲擊表達憤懣。伊斯蘭國則是對美國和西方社會的極端回應。

“恐怖主義”在中東特殊的語境下,有了不同的定義。聖戰者認為,美國才是世界上最大的恐怖分子。奉行雙重標準不説,還搞亂了中東原本由強人維持的政治平衡。自殺炸彈、恐怖襲擊傷人害命,可比起美國搞出的幾場戰爭來,還不是小打小鬧?中東亂了,難民逃到歐洲,歐洲政府不堪其擾。可這些政府有幾個沒有參與美國發動的戰爭?

身為精通阿拉伯語,熟悉伊斯蘭文化的女性,Souad擁有采訪中東的一切便利。若非如此,她再勇敢,可能也無法得到某些獨家專訪。然而她也時常被身份所擾。有一次,如果不是機警地和男同事換了酒店房間,她就差點被當地酋長強姦。不止一次,基地組織頭目向她示愛,表示想娶她為妻。可她知道,這些人不過是把她看成玩物和裝飾。

作為記者,她是成功的。**然而為之驕傲的經歷,卻成為了婚姻路上的障礙。**作為穆斯林,她一直覺得自己會和一位有相同背景的男性結婚。她渴望婚姻和孩子,所以註冊相親網站,不拒絕同事做媒。可那些男性,大多數直接被她的經歷嚇跑。有些進行了初步溝通,表示喜歡強勢、聰明、智慧女性的,在知道了她勇闖“恐怖分子頭目大本營”後,也不了了之。

她自問,為什麼人們只能看到她光鮮的一面,無法想象她也會做飯、打掃屋子、喜歡穿漂亮衣服去逛街。困惑之後,她全心全意的回到工作中,尋找認可和平靜。

以下,分享對恐怖戰爭、伊斯蘭國、遜尼/什葉派的衝突、基督教與伊斯蘭教的衝突、美國/西方插手中東、強迫推行民主等問題的看法。

1、關於伊拉克。911之後,有位美國的受害者家屬質問作者,為什麼中東國家的人這麼恨我們,我們竟然一無所知?自此全世界記者頻繁出入伊拉克。作者形容2003年的伊拉克,基礎設施良好,完全不像發展中國家。

伊拉克是以什葉派為主的國家。作為遜尼派,薩達姆是少數統治多數,因此希望世俗化國家,政教分離,淡化宗教影響,保護少數利益。美國推翻了所謂的“暴君”,伊拉克對女性的穿着要求日益苛刻,伊斯蘭化程度不減反增。

阿拉伯國家,因為宗教信仰,有較為強烈的共同體意識。美國人強銷民主,在中東的接受程度至多一半。有人接受西方的核心價值説,也有不少生活在經濟發展水平較高國家的穆斯林或非穆斯林,皈依虔誠的伊斯蘭教法,主動跑去敍利亞,參加聖戰,或自願嫁給IS士兵為妻/妾。

2、邊緣者的恐慌。如果不是富貴人家,**第一代歐洲國家的中東北非移民,對從事體力勞動沒意見。他們希望多掙錢、蓋房子、接濟鄉里,證明自己“混出來了”,在融入新社會上着墨不多。**在兩種文化邊緣成長的第二代,通常對認識自己有重大困惑。“兩邊不是人”使其難以回答“我到底是誰”這一人生根本命題。歐洲恐怖襲擊者中,穆斯林背景移民二代的身影不足為奇。

值得注意的是,有極端思想的不一定窮。有些條件不錯,能上私立學校,但同樣缺乏家庭的關愛以及社會的認可。同為成長在歐洲的穆斯林二代,作者回想自己小時候,每當受到歧視時,總有好心人拉她一把。她有理解她的父母,受到了良好教育,從事了願意窮其一生奮鬥的職業。可是這些人呢?她和他們説,社會不公不是拿起武器的理由。得到的答案是,即便想自強自立做出成績,在整體社會氛圍下也難有自信,因此不相信奮鬥能出頭。社會對穆斯林的反感、歧視、輕蔑令人窒息。

3、《古蘭經》的抗辯。作者有個朋友的外甥,從法蘭克福跑到敍利亞,想去加入伊斯蘭國。作者參與到營救孩子的行動中。他們找了個從事去激進化工作的人士。該人告訴他們用《可蘭經》進行論辯。先跟孩子的上線説,“伊斯蘭教重視家庭責任,你們在沒有經過家長允許的情況下,把孩子騙走,已經是罪過。”

這招並不好使。他們接着説,你的媽媽現在病了。這句半真半假。孩子的媽媽沒有真病,不過因為孩子去加入聖戰,精神狀況不穩定。這招也不管用。最後,他們要求安排媽媽在孩子從敍利亞轉入Caliphate之前再見一面,並把見面地點選在土耳其。聖戰者當然不同意這種安排。

他們説,孩子的媽媽和姑姑是兩名女性。根據伊斯蘭教法,兩名女性不能跟着陌生男人去陌生的國家。孩子有義務最後見見母親,而不是讓母親去找孩子。這一招奏效了。在孩子下飛機進酒店的時候,孩子的父親聯繫土耳其警方守在外面。孩子平安上了飛機回到德國。一年多以後迴歸正常生活,不在沉迷宗教,重新交回了女朋友。

4、對“民主”的理解。沒有民主傳統的地區,嫁接上民主制度,能不能開花結果?作者以巴林做例子。巴林1971年獨立前是英國的保護國。什葉派佔多數,遜尼派掌權。阿拉伯之春時,遜尼派的領袖被趕下台,什葉派要求增大政治聲量。什葉派看來,民主是“多數人的暴政”,意味着可以當家作主。這種想法不僅在一般民眾之間流行,在反對派領袖身上也是一樣。作者感嘆這無非是借“民主”進行教派鬥爭。

5、敍利亞假護照。歐洲難民問題,隨着中東局勢惡化。意大利右翼政黨上台,默克爾在這一任期後下台,與此密不可分。作者曾就難民問題赴奧地利採訪,發現來自阿拉伯世界各國的難民魚龍混雜。有些是真正的難民,更多因為經濟原因,混進隊伍,想到歐洲分一杯羹。還人竟然認為,到了歐洲以後,政府能提供免費的吃住,有清閒的工作,從此過上幸福的生活。

很多難民有意銷燬護照,或有效身份證明文件,佯稱來自伊拉克或敍利亞。**敍利亞護照在黑市成了搶手貨。**真正來自伊拉克或敍利亞的難民,很多也沒有身份文件。有些在黎巴嫩或約旦的難民營呆了幾年,有些是基地組織或類似的軍事及準軍事組織的成員。其相互之間的怨嫌雖然深刻,可在遠離戰亂的問題上訴求卻是共同的。