日本當代蟄居者的困境_風聞

KKK-工科小学生,文献转载。-如有冒犯,请私信后必删。2019-02-23 22:05

利維坦按:關於網絡一直有個老生常談的話題,這一話題可能自其誕生之初就存在,即“互聯網究竟拉近了人與人的距離,還是讓人跟人更加疏遠?”只可惜這個問題所對應的答案永遠不是二元對立的,我們一方面樂於接受科技帶來的便捷性與高效,另一方面無疑也在承受着負面影響。

都説人類是羣居動物,但每個時代恐怕都有一小撮人選擇了獨處的生活狀態。過去的人將他們稱為隱士,現代人則以“死宅、蟄居者”等詞指代這撮“出世者”。與過去不同的是,科技與網絡的存在使得人類看起來的確可以離羣而居,但新的問題又會出現,並且看起來似乎更加嚴峻。

文/Edd Gent

譯/Yord

校對/Rachel

原文/www.bbc.com/future/story/20190129-the-plight-of-japans-modern-hermits

本文基於創作共同協議(BY-NC),由Yord在利維坦發佈

文章僅為作者觀點,不代表利維坦立場

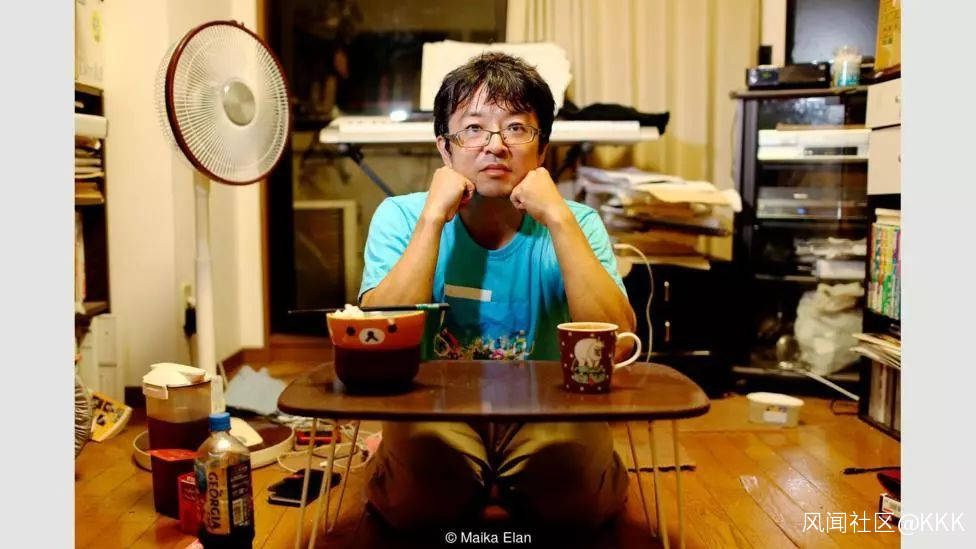

該文插圖來自攝影師瑪伊卡·艾蘭(Maika Elan)

在現今這個緊密相連的世界裏,與世隔絕並非易事。源源不斷的電子郵件、信件、推特、點贊、評論和圖片將我們裹挾進現代生活的洪流。

但在日本,有50萬人像當代隱士般生活着。他們被稱為“蟄居族”(Hikikomori)——從社交中徹底抽身、通常連續數年閉門不出。根據一項官方調查,日本“蟄居族”人數大約在541,000(佔日本總人口的1.57%),但許多專家認為總人數應該高得多,因為這些人可能在數年之後才會尋求幫助。

人們一開始覺得該現象為日本獨有,但近年來,世界各地都出現了此種案例。在與日本毗鄰的韓國,一項2005年的調查估測國內有33,000名青少年(佔該國總人口的0.3%)處於社交隔絕狀態。在香港,一項2014年的調查顯示該比例為1.9%。這一現象並不只是發生在亞洲,美國、西班牙、意大利、法國等其他國家和地區也遭遇了同樣的境況。

(www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25063752)

目前尚不明確該現象是否源於自我意識增強或成長問題,但全世界越來越關注社會隔絕現象。英國在1月任命了首位處理孤獨感的大臣。英國國家統計局最近的數據顯示,在16歲至24歲的人羣中,有10%的人表示“總是或經常”感到孤獨。

在關於蟄居族的調查中,一個具有爭議性但普遍存在的主題是現代科技帶來的隔離影響。儘管這其中潛在關聯尚未定論,但人們擔心從日本社會中消失的這一代預示了我們日漸分崩離析的社會。同時,科技也許有助於把他們從社會邊緣拉回來。

蟄居族這個術語,為日本心理學家齋藤玉城(Tamaki Saitō)所造。他在1998年撰寫的《社會退縮——無休止的青春期》(Social Withdrawal – Adolescence Without End)一書中組合了該詞語,通常可用來指蟄居現象或採取該種行為的人。如今,最普遍的標準是物理意義上的隔絕、社交回避及持續6個月或更久的心理壓力。

該種情形最初被視作“文化限制”,因此有理由認為日本社會極具脆弱性。加藤貴宏(Takahiro Kato)如此説道。他是福岡市九州大學的精神病學副教授,同時研究並尋找治療蟄居族這一問題的方法。

加藤説道:“日語裏有句著名的俗語,叫槍打出頭鳥(譯者注:直譯是“突出的釘子會被敲平”,此處採取意譯)。”這位身高一米八八的醫生半開玩笑地補充道,這就是他走路有點駝背的原因,因為這樣才不會顯得自高自大。他説,嚴格的社會規範、父母的高期望及恥感文化,導致日本社會極易滋養出自卑感和渴望保持低調的心理。

由於對教育和工作的期望很高,蟄居者經常感到被孤立。

友木(Tomoki)今年29歲,於2015年辭職。他告訴我他曾決定重返職場,並定期去招聘中心。除此之外,他幾乎每天都去參加宗教小組,但該小組帶頭人開始公開批評他的態度,批評他不回去工作。當他不再參加活動時,帶頭人一週給他打好幾個電話,這種壓力和家庭壓力共同導致他徹底迴避社交。(為保護隱私,本文所有蟄居族的名字均為化名)

他説:“我很自責。我不想看到任何人,不想去外面。”

“學校是種單一文化,每個人必須持有相同的意見。如果有人有不同的意見,那他就會遭到孤立。”

在福岡市的蟄居族援助中心,蟄居族逐一在Yokayoka房間(當地語言中意為“放輕鬆”)裏描述他們感受到的壓力。一位叫晴(Haru)的34歲的來訪者説,“學校是種單一文化,每個人必須持有相同的意見。如果有人有不同的意見,那他就會遭到孤立。”

加藤説,要想達到日本社會的期待也變得更困難了。經濟蕭條和全球化衝擊了日本的集體主義和等級傳統,帶來了更強調個人主義和競爭主義的西方世界觀。英國的父母也許會忽視孩子拒絕出門的情況,但日本的父母則會產生強烈的義務感,去毫無條件地支持孩子,而恥感通常會阻礙他們尋求幫助。

然而,越來越多的蟄居現象發生在日本之外的地區,這使得人們開始質疑該情形是否真由文化限制而致。在2015年的一項研究中,加藤和美國、韓國及印度的協作者一起,在這四個國家中尋找滿足臨牀標準的案例。

(www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5573567/)

艾蘭為34歲的中村鬱男(Ikuo Nakamura)拍的照片,他已經在房間中待了7年。

主要作者艾倫·泰奧(Alan Teo)是美國俄勒岡健康與科學大學精神病學副教授,他説時常有自檢出該情形的美國人聯繫他:“人們潛意識裏認為蟄居族現象最普遍的地方一定在日本。如果你正兒八經測得這種現象是多麼普遍,那麼我們可能會得出一些意料之外的信息。”

西班牙精神病學家安傑利斯·瑪拉貢-埃莫(Angeles Malagon-Amor )在巴塞羅那一項家庭治療項目中偶然發現了這個問題。她和同事頻繁發現病人在長時間內躲避社交,並聯想至日本蟄居族文化。2008至2014年之間,他們共遇到190個案例,雖然這是他們手裏最新的數據,但這只是該項目擴展之前的。她確信,這只是冰山一角:“那時,在一百多萬的人口面前,我們只有兩個精神病學醫師和兩個護士。我想肯定還有更多案例。”

但建立一個更廣義的解釋十分棘手。大量研究發現蟄居族通常會同時出現精神失調或發育障礙,種類和嚴重程度千差萬別。觸發原因也可能多種多樣,從工作壓力到紊亂的家庭因素等不一而足。

泰奧説:“蟄居族為何如此吸引人的原因之一在於,它不存在某一個解釋,而是許多因素交織纏繞在一起。”

一個經常被討論的因素是科技(像網絡、社交媒體和電子遊戲)在其中扮演的角色,這已是心理健康調查中熱火朝天的爭論對象。和我聊過的許多蟄居族都是網絡和電子遊戲活躍用户,且多項研究也都發現他們使用科技的程度很高,但這遠非普遍之象,其中的本質關聯尚不明晰。

在韓國,一個人若保持至少三個月以上的隔絕狀態,就可稱之為 “oiettolie”(大意為社交隔絕者),這其中關聯已被進一步確認。在2013年一項針對43位“oiettolie”的研究中發現,將近十分之一的人已被視為網癮者,另有超過一半的人被認為極易對網絡上癮。

(onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/pcn.12043)

崔泰英(TaeYoung Choi)是韓國大邱天主教大學的精神病學家和研究員,致力於該項研究。他認為科技並非社會抽離的必然原因,但可助長並加重該現象。他説:“有些人可能因為使用科技而加深孤立狀態,這使得此種孤立更加牢固嚴重。”

瑞奇·庫克(Riki Cook),30歲,他的父親是美國人,母親是日本人,他的家人住在夏威夷,而他獨居在日本。

在2018年針對巴塞羅那的蟄居族的一項研究中,瑪拉貢-埃莫表示他們發現僅有30%的人表現出網絡上癮症狀,但該人羣年紀偏小。所有190個案例中,人羣平均年齡為39歲,而該組網絡上癮人羣的平均年齡僅有24歲。

(www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165178117317341?via%3Dihub)

她説:“現在看來,問題還不是很大。但我認為,對於這些與世隔絕、有網癮的年輕人,幾年之後問題會大得多。”

加藤説,科技的影響也可能更加微妙。電子遊戲已經改寫了遊戲的本質。比起不可預測的現實世界,兒童在受控制的虛擬環境中耗費了更多的時間。同時,網絡、智能手機和社交媒體使得間接溝通遠比面對面溝通普遍。

“如今的社會沒有風險,沒有直接溝通。”加藤如此説道,“人們很輕易就能按下重啓鍵並撤銷,失敗的體驗非常少。”他認為這對兒童的成長是有害的,因為這使得他們更難從挫折中復原、更不擅長人際交往。他補充道:“就如同你需要暴露於灰塵中以培養免疫力,你同樣需要暴露於危險和失敗中,才能培養抗壓力和獨立性。”

在“放輕鬆”房間裏,病人表示他們感覺在網上聊天更自如。當我問為什麼時,他們説因為在網上誰也不認識誰。27歲的一花補充道,他喜歡這種總是按自己意思來互動的感覺。

此種溝通方式的侷限性也有所顯露。對於網絡聊天的流於表面及規避衝突的輕而易舉,32歲的雛田(Hinata)憂心不已,“我們總是試圖和意見一致的人做朋友,這樣我們就能更自在地發表評論。”

崔表示:“蟄居族這一全球性現象的加劇,技術本身絕不可能是唯一的原因。”但他認為我們在網絡上購物、遊戲、社交的能力漸增,而無需在現實世界中與他人互動,這可能會加劇社會隔絕。

和電話、電郵及社交媒體溝通相比,面對面溝通能減少抑鬱風險(不管是當面還是視頻聊天)。

泰奧説,只是還沒有足夠的研究得出任何決定性的論證。但他説部分基於蟄居族領域之外的研究,這種情形確實和他感受到的一致。他的實驗室在多項研究中已經發現,和電話、電郵及社交媒體溝通相比,面對面溝通能減少抑鬱風險(不管是當面還是視頻聊天)。

“如果讓網絡互動取代面對面溝通,我認為我和其他人所做過的研究已顯示這是有問題的。”他如是説道。

溝通的方法

泰奧説,儘管如此,我們萬不能將科技妖魔化。社交媒體和電子郵件並不是導致心理健康問題的根本原因。它們是溝通的工具,既可善用,也可濫用。

尤其是網絡還打開了一扇窗,我們得以窺見蟄居族的隔絕生活。去年,泰奧和中國研究者利用微信和微博等社交媒體軟件,對迴避社交的青少年進行調查。該種方法使得每位研究者僅花費7.27美元(5.53英鎊)就能聯繫到137個人。其中五分之一的人都處於某種程度的社交回避狀態。這表明它可能是一種接觸隱藏案例的低成本方式。

線上和線下世界日益增強的互聯性也可能幫助蟄居族重返日常生活。2016年加藤發表了一項案例報告,其研究對象在下載任天堂紅極一時的手遊《口袋妖怪Go》後,突然開始日常外出。

該遊戲採用增強現實技術,將數字生物疊加到現實世界,玩家為了收集遊戲道具需要閒逛。加藤認為這架構了現實和虛擬世界的聯繫,能夠幫助鼓勵蟄居族走出家門,甚至能給衞生工作者進行首次接觸帶來便利,尤其是可以按照病人的需求調整方案。加藤説,舉個例子,這種遊戲可以進行調整,因此珍稀的遊戲生物可以出現在蟄居族支持中心。

同時,他開始和一家日本公司合作以開發一種機器人,它能以一種可控的方式將蟄居族重新引入社交生活。香港的研究員已成功用狗來達成類似的目的,這在加藤看來可作為一種模板。“但是日本人喜歡機器人!”他補充道。

也許還有技術含量沒那麼高的方式可以利用蟄居族和科技的這種關係。松山信一郎(Shinichiro Matsuguma)是東京慶應大學醫學院的博士生,專攻正向心理學。他建立了一個叫作優點協會的非營利性組織,以幫助蟄居族恢復正常生活。他利用正向心理學理論(其關注個人優點而非缺點),給32名患者提供指導。因為大部分患者都玩電子遊戲,因此該療法通常包含討論打遊戲的風格和動機,以找到每個人的如團隊合作、策略性或領導力等優點。

他説:“很多人,甚至包括他們的父母,都將蟄居族視為一事無成的人。但在我看來,他們正通過電子遊戲培養優點。我總是告訴他們,你玩電子遊戲時,就是在培養適用於不同人生領域的優點。”

建立這些優點不僅助於培養自尊心,他説道,也是引導患者重返社會最好的方法。儘管該方法有待科學驗證,但他説幾乎80%的人已經開始邁出重新融入社會的第一步,比如重返學校、大學或職業培訓。

遠程諮詢

不過,專家同意沒有比直接社交和強化治療更好的方法了。本田洋子(Yoko Honda)是一位臨牀精神病醫師,負責管理福岡市心理健康和福利中心。她稱日本政府已經敦促他們使用社交媒體給蟄居族提供遠程諮詢,但他們拒絕了。

“僅僅一條推特狀態不足以表達我們的焦慮或情感。”她説道,儘管她同意這可能有助於接觸到新患者。

除了治療潛在精神疾病的心理療法和藥物療法,他們的一項核心策略是利用家庭培訓來修復失調的家庭環境。“放輕鬆”房間也可以給那些正處於康復過程中的人提供一個安全的環境,來結交類似的人並重新學習已經衰退的社交技能。但她説每個案例的性質不一,使得治療起來也很棘手。

她説:“我們希望給所有這些蟄居族提供量身定製的支持。但我們總是人手不足、時間不夠。”

瑪拉貢-埃莫在她為期12個月、針對巴塞羅那蟄居族的調查中發現了一些信息。那些接受了更多強化治療的人反響更好,不論是在家還是在醫院接受的治療。相對弱化的門診服務則對應着更高的治療放棄比例和通常更加糟糕的孤立狀態。她説:“他們是非常脆弱的患者。”

我們尚不清楚西方世界是否應為此類病患的席捲而來做好準備。但社會隔絕可能是其他病症的一個特徵,如抑鬱、創傷後應激障礙(PTSD)等。因此瑪拉貢-埃莫認為西方世界可以從日本的經驗中借鑑許多。

不論該現象的規模如何,泰奧都希望,通過關於蟄居族的研究,我們能進一步理解社會聯繫對於身心健康的重要性。

他説:“當我和蟄居族的父母交談時,我很清楚社會隔絕正造成巨大的負面影響。它會波及個人、家庭和其他人。”

“因此對於社交障礙和社會聯繫方面的問題,我們尚未在醫學上給予足夠重視。我認為現在通過蟄居族,通過對孤獨感給予更多關注,我們終於開始將這些問題視為健康問題。這是件好事。”