海草舞裏飄搖的這屆年輕人, 能否成長為高級駕駛員韓子昂?_風聞

文化纵横-《文化纵横》杂志官方账号-2019-02-24 08:44

馮慶

[導讀]今年賀歲檔的《流浪地球》作為中國科幻電影的開拓者,又附帶了大劉、愛國主義、官方背書等光環,已經賺足了話題。比起天天爭執《流浪地球》是“左”是“右”、是“硬”是“軟”,本文可算是最有趣的討論之一。基於電影中吳孟達所飾的韓子昂就是今天的90後一代人這一設定,本文思考:從他到劉培強到劉啓這三代人之間,需要經過怎樣的“情感設計”,才能實現從“爺爺”的在全面建成小康社會階段形成的個體主義、玩世不恭的人格,轉換到“爸爸”的在流浪地球計劃制訂時形成的熱愛榮譽、行事果斷的人格,最後到“我”在計劃執行階段形成的深入骨髓的集體主義人格。將虛構電影一本正經地當作歷史來闡釋,十分有趣可讀,且不乏真知。文章原發表於“先進輯刊”公眾號,感謝授權。文章僅代表作者觀點,特此編髮,供諸君思考。

我是衝着吳孟達去看《流浪地球》的。90年代,我經常陪外公外婆看電視。當時中央六台常播周星馳電影,每當吳孟達出場時,我外公總會指着他説:這個人演得最壞!我至今也不太理解外公的邏輯。吳孟達是年幼的我心中演技精湛的代名詞,後來會上網後,在各種論壇裏,也時常看到大眾對這位常青樹演員的讚美。難道外公有獨特的藝術品位?後來,我才明白,他老人家説的“最壞”,不是指演技,而是指角色人物的品質。吳孟達演的人物要麼猥瑣,要麼痴傻,總之不是正經人,在這個意義上,吳孟達確實“演得壞”。

全面領悟外公的邏輯,是在某次偶然讀到一個網絡上的故事時,説有一個老革命退休後天天陪孫子看電視,有一天,突然看到一部日本譯製過來的卡通裏,有女孩子裙子被男生掀起來的情節,勃然大怒,立刻打電話給電視台投訴。當時改革春風吹拂了才不過十來年,人們依然重視作風問題。不久,該台再也看不到日本卡通播放。我外公不是革命家,但也是在革命家教育下成長起來的貧下中農,習慣了郭振清演的李向陽和祝新運演的潘冬子,吳孟達及整個九十年代香港電影人演戲的方式對他這代人造成的刺激不可謂不強。

思考吳孟達為什麼“演得壞”成了我成長中的一個關鍵命題。其實,外公甚至可能覺得葛存壯和陳強“演得壞”,這樣一想,吳孟達也可以是一個好演員。當吳孟達近年來逐漸演得“不壞”時,我才開始恍悟:“好”和“壞”的評價尺度所仰賴的,往往不是演員的演法,而是影視作品自身投放的接受土壤。但我總是覺得,吳孟達這樣不世出的好演員,在這個人人都“演得好”的時代,如果不堅持一下“演得壞”,顯然是可惜的。

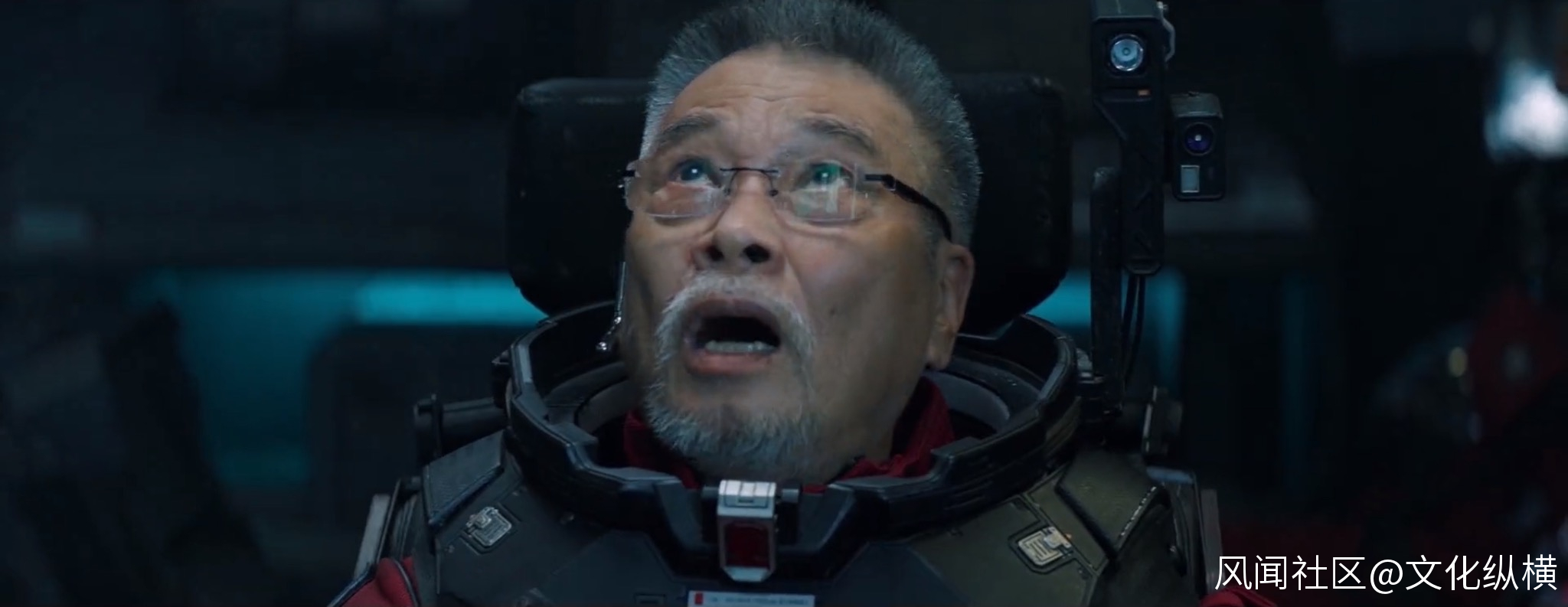

《流浪地球》中,吳孟達表演的一個橋段讓我的惋惜得以緩和:達叔帶着熟悉的猥瑣笑容,用上世紀的古董VR“老婆”給派出所民警行賄,卻被關進監獄。百無聊賴時,高級駕駛員韓子昂把懷舊進行到底,掏出古老的智能手機,帶着百年前黑膠發燒友安放唱針般的虔敬心態,打開直播軟件,在時代金曲《海草舞》中自由抖動,儼然回到了那個網紅當道的黃金年代。

那個被外孫叱罵為“老東西”的1999年生人,一下子回到了當初“社會搖”的青春狀態。吳孟達還是吳孟達,能演“好”也能演“壞”,“壞”得可愛。試想一下,這位面帶慈祥笑容、曾參與上海建設和救災的長者,這位行車謹慎未扣一分的高級駕駛員韓子昂,在60年前可能只不過是一個學挖掘機操作的網吧少年。他也經歷過找不到工作、找不到對象的典型迷惘,也曾泡麪火腿腸有一頓沒一頓,把每天打零工的錢用來“氪金”或是給抖音小姐姐刷禮物。這也就啓發我洞察到《流浪地球》的青年教育意義。

韓子昂的成長是《流浪地球》之所未明言的隱藏線索。2019年剛剛踏入社會的韓子昂一代人,恰恰是電影中地球逃離太陽系計劃的決策與運營一代人。電影在這個“成長”的意義上立馬呈現出了思想高度。作為一部家庭倫理劇,《流浪地球》講述了一個母親早逝、父親在外務工、只能由退休老人照顧的留守兒童進入叛逆期後在公路上“流浪”的故事。外號“户口”的劉啓的成長,表面上是全片的戲眼,而其背後則隱藏着其外公韓子昂的成長作為映襯。在劉啓身上能看到我們今天很多00後、10後的影子:他們渴望證明自己,試圖放飛自我,甚至不顧安全和黑社會交易、離家出走。可以猜想,韓子昂的一代人與這一代人有着相似的叛逆衝動和青春期血氣——這一點已經為我們觀影者的生活所證實。

劉啓逐漸成熟的契機,是外公韓子昂的遇難。作為留守兒童,在廢土氣息濃重的地下城裏啃蚯蚓幹長大的劉啓,與刷直播甚至還吃過葱花面這種上等美味的韓子昂,有着顯著的代際差異。相比起在海草舞中隨波飄搖的韓子昂,劉啓這代沒有被陽光照射過的人身上有一種顯著的扁平性格。他們執意要完成自己的“目標”,無法容忍“老東西”的享樂主義和保守心態,並加以呵斥。他們所需要操心的事情,同樣不再是就業、成家、買房子、養小孩,而是以後自己是去地面上開車還是在地底下寫“春節十二響”的代碼。一切生活都服務於宏大計劃,指向一個統一的目標,每一個人都要養成與這種宏大計劃相應的崇高人格。這就是“星際時代”的現狀,抑或是某種人類極端歷史體驗的重現。

如果説韓子昂這代在全面建成小康社會階段成長起來的青年所熟悉的社會倫理是玩世不恭、默默生息繁衍,那麼,劉啓這代人顯然有着張思德、白求恩般的更為先進的集體意識:他們早就把自我的實現定位在了地球整體解放運動的星際歷史洪流中,因此,他才會不甘在地下城裏苟且偷生,而是試圖回到地面,帶妹妹去拜祭先人或是窺探星空。吳孟達飾演的韓子昂是幽默而隨和的一代人,劉啓則是激越而自命不凡的一代人。

根據喜歡仰望星空的康德在《對美感和崇高感的觀察》中的説法,這兩類人之間還有一類人,那就是熱愛榮譽又性情剛烈的一代人,也就是那個危機時能立馬決斷的“英雄父親”劉培強。作為宇航員,劉培強被教育為除了具有技術知識,還具有非凡的冒險意志,這決定了他會犧牲自己以拯救地球。可以想見,在過去“流浪”的十七年當中,像劉培強這樣為宏大計劃而獻身的人數不勝數。這讓我們感到驚奇:韓子昂這代人顯然考慮到下一代不得不犧牲的殘酷現實,但在海草舞的節拍中成長起來的他們,竟然會相信“子子孫孫無窮匱”,埋下未來崇高計劃的“火種”,這似乎有些不可思議——回想一下過年時身邊那些天天流着鼻涕、纏着你要壓歲錢玩遊戲的堂弟表妹小侄子,他們會有如此高尚的覺悟麼?

在劉啓乃至於劉培強的成長敍事之後,還有一個隱藏的敍事線索或者説問題,那就是:海草般隨波飄搖的一代人是如何成長為高級駕駛員韓子昂的?從我們今天到地球開始流浪的這幾十年裏,人類到底經歷了什麼?換句話説,我們這代人給後面這代人提供了何種教育的契機?

首先可以明確的是,這代人肯定看過《流浪地球》。再迷惘頹廢的青少年,在《流浪地球》這麼居安思危的作品刺激下,也必然會思考自己要是有一天被流星砸中是否還有醫藥費看病的問題。如果我們這個時代有更多主題沉重、內容崇高的作品湧現,相信一定也會對子昂、子軒、雨桐、夢曦和若涵們產生一些影響。

比起天天爭執《流浪地球》是“左”是“右”、是“硬”是“軟”,品味電影中這種危機意識及其教育意義,讓我們這代人和下一代人把這種意識納入自身,可能是更加重要的思想工作。“憂勞可以興國,逸豫可以亡身。”如果不是因為面臨殘酷的生存危機如異族入侵、天災降臨,人類文明不可能殫精竭慮地發展下去。沒有波斯帝國的壓力,就沒有希臘城邦的聯盟;沒有匈奴、蒙古和穆斯林的鞭笞,也就不會有現代歐洲的“武德豐沛”;沒有《馬關條約》也不會有維新改良;沒有冷戰格局也就不會有改革開放。

青年一代人當然也就需要在現實或虛擬的生存危機中培養更加敏鋭且嚴酷的品質。在“五四”過去百年的今天,面對着“子昂”等隨心所欲的一代人,我們又應當怎樣引導他們成為真正熟悉道路、安全駕駛的老司機,讓他們揹負拯救地球抑或教育子子孫孫拯救地球的重任?可能講述一個“居安思危”的故事,會起到一定的作用。

有些看似大而空的危機敍事,從我們的祖輩、父輩一路傳下來,似乎早已被和平的願景駁倒,但卻如地火般幽幽燃燒,期待重新噴湧出地面,射向天際。《流浪地球》裏依然有國旗,有不同的語言,甚至有派出所,這暗示我們人類的殘忍與愚昧本性絕不可能因為一個名義上的聯合政府就被徹底根除。雅爾塔體系在全球流浪的時代,也未發生根本性改變。

其實,從地心説崩潰的中世紀晚期開始,地球的流浪就已經啓程。按科瓦雷的説法,讓人類從神學“囚籠”中解放的“日心説”背後,實則隱藏着“無限中心”的倫理恐慌契機。“無限中心”意味着無限劃分的人類生存空間,意味着人類羣體不斷的原子化,甚至意味着“一切人對一切人的戰爭”。民族國家的崛起,恰恰基於這種普遍“流浪”的現代性機制。

就此而論,在未來敍事當中讓地球作為一個整體去“浪”,除了必然引發“浪漫”的遊牧主義的英雄想象,還可能引發另一種現實主義的政治結論,那就是永恆的衝突與戰爭。在電影中其實已經暗示了北半球對南半球的全面控制,也暗示了發達國家對發展中國家的全面主宰。火石必須從中國運到印尼,並非什麼情節上的BUG,而很可能在暗示最頂尖技術在流浪世紀依然被大國壟斷。地球人提防自己人的特性從未改變。所謂聯合政府在整部電影中顯得只是廣播員,這與今天的聯合國本質並無不同。在遭遇低級的木星危機時人類之所以顯得無能為力,甚至想出讓空間站逃亡的“火種”策略,很可能因為決策層裏有些大國想要當“選民”、修“方舟”,“獨善其種”,進而不得不過度宣揚“大洪水”般的災難危機,徹底讓地球化為“原子”。

電影安排以色列科學家提出“地球派”的解救方案,很可能是一個微妙的反諷。讓地球去流浪的構想,源於古老的遊牧民族記憶,也源於開闢新航路、重新劃分時空的現代性記憶。現代性“世界歷史”的馬蹄聲既然沒有消停,何談星際歷史?一切都不過是對現實的模仿。

當然,唯有在少數人渴望“光榮孤立”的時代,試圖重振普世願景的“人類命運共同體”想象,才顯得格外有意義。而要實現這個普世的共同體,就必須重新整飭思維,反省除了“聯合政府”這種蹩腳的政治動員方式之外,還有沒有什麼更加根本的任務或者説事關人類本性的情感維度的“設計”必須首先完成。

《流浪地球》是一個古老的現代性隱喻,其主角是渴望挑戰世界歷史殘酷定律的三代人。

如果説,劉啓是未來大同世界不斷“先進”之“希望”的啓蒙者,劉培強是犧牲自我夯實對人類命運“信念”的“培養者”,那麼韓子昂就是作為最初動力的“愛”的奠基人。我們這代人最為熟悉的價值話語,就是愛與同情。作為熱衷於“VR老婆”的一代人,韓子昂的人格里充滿了愛慾。但更重要的是,他這代人能將愛慾從個體色慾轉化為拯救漂浮女嬰的博愛,轉化為默默奉獻集體的友愛和養育兒孫的慈愛。

這種最基本的人道之愛,並不需要極高的修行和決絕的自我捐棄來實現,但卻是信念與希望的崇高情感的最初起點。如果不是數不勝數的平凡樸素的外公外婆、爺爺奶奶養育了“留守”的數代中國人,今天的我們又怎麼有機會健康成長,在網絡上奢談量子力學人工智能衝出太陽系等宏大願景?從“家”到天下甚至天外的這種情感紐帶,康有為譚嗣同那代人早就用一個“仁”字一言以蔽之。

若要講感情,中國人是“世界第一等”,這也是《流浪地球》近乎“抒情”的美學品質的源頭。只是這種抒情的成分沒有得到節制和馴化,讓許多應當凸顯的未得到凸顯。中國抒情美學的要訣在於文質彬彬、有情有義。“義”或者“文”的維度如果有所缺位,情質也就很難得到全面的宣泄。韓子昂犧牲後,電影的情感一下子凝聚為豪邁的愚公移山的決斷氣質,而不再是我們這個時代比較能夠認同的拳拳親恩,進而形成了情緒上的代際斷層。就像上一代人與我們這代人之間有崇高與幽默的美學張力一樣,銀幕前的我們/韓子昂一代人與劉培強、劉啓這代人之間也有顯著的情感隔閡。於是,怎麼在我們這代人締造時代敍事的過程裏召喚出讓韓子昂得以成長並培養出劉培強、劉啓的代際橋樑,也就成了一項重要的藝術議題。

從藝術手法的角度來説,要完成這項教育任務,我們不妨在《流浪地球》中加入更多“古典”的因素,使之顯得更加“傳統”,進而引起我們這些尚活在安穩小時代的“古人”的共鳴。除了“親人兩行淚”、把玩古董紅白機的社會人和擼串店之外,我們還可以設計這樣一些更具親和力的橋段:在耄耋之年獲得終身成就獎的影帝吳X凡老師號召自己的數億微博粉絲加入到推動撞針的事業當中;《X者榮耀》的幾十屆世界冠軍團結起來執行極限操作運送火石;年過期頤的國寶級美學家馮X不願在地下洞穴中生活,選擇在朝天門廣場看地面上的最後一次日落;地下城課堂上朗讀的課文是前作協主席劉X欣的《鄉村教師》……

原諒我為了調動讀者情感使用了排比句式。其實,如果真要做到抒情與義理兩不誤,電影藝術的重點顯然不在於將強烈的思想化為台詞,而在於讓藝術化的人格按自己應當具備的思路去思想。韓子昂的人物設定就是一個美感化、日常化的親和人格,而劉氏父子則在崇高與激越中與我們這個時代的土壤形成了道德斷層。作為賀歲家庭倫理劇,《流浪地球》中的吳孟達顯然更加貼近中國當下的“土壤”——誰能比達叔更接近我們這代人“Peace and Love”的“地氣”呢?

由韓子昂的人設問題,我們可以把握到《流浪地球》中真正有意義的青少年教育的社會現實問題。思考我們時代的青年心態,讓“地氣”漸漸升騰,庇佑子子孫孫朝向星空不斷生長,或許才是中國電影的美學使命。許多年後,當我們成為外公、抱着孫子看電影時,我們會聊的很有可能不是宇宙中有多少光明和黑暗,而依然是“你應該學習成為什麼樣的人”。至於科學與“科幻”等議題,就留給少數“有心人”切磋琢磨吧。