揭秘陳小平瘧疾療法人體實驗往事_風聞

剑啸易水寒-深知身在情长在,前尘不共彩云飞。2019-02-26 22:32

來源:知識分子

這一遭受廣泛批評的療法,是怎麼來到中國的?

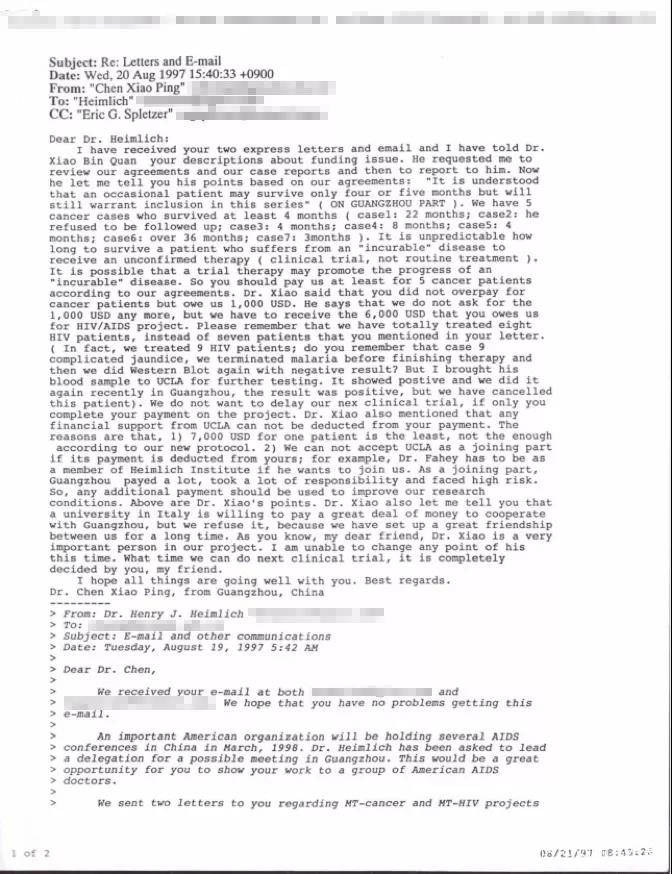

1991年,海姆立克在陳小平身上演示海姆立克急救法。圖片由Peter Heimlich提供。

編者按:

今年春節期間“瘧疾抗癌”爆紅,廣州的陳小平聲稱自己從瘧疾和癌症的發病圖聯想到利用瘧疾治療癌症。實際上,陳小平在1990年代的重要國際合作者、他稱之為“親愛的爸爸”的亨利·海姆立克更早提出瘧疾抗癌。

2月15日,《知識分子》介紹了即使在沒有任何動物實驗的情況下,從1980年代開始,海姆立克是如何鼓吹瘧疾治療癌症、HIV/艾滋病和萊姆病的。在美國,瘧疾療法得不到政府的資助,也沒有一家醫院願意為此冒險。海姆立克在從私人基金會和好萊塢明星那裏籌集到經費後,選擇在墨西哥做人體實驗,又遭到美國和墨西哥的批評。

這一遭受廣泛批評的療法,是怎麼來到中國的?今天的文章,基於海姆立克的兒子Peter Heimlich提供的歷史資料、書信往來和其他文獻資料,再現了廣州的陳小平在1990年代如何把海姆立克的瘋狂想法在中國落地執行的。

撰文 | 邸利會(《知識分子》主筆)

責編 | 陳曉雪

1

故事要從這張照片(頭圖)説起。仔細端詳,照片右下角的黑板上寫着幾行粉筆字——“歡迎Cionci先生到我們站指導。” 照片中的人物,從左往右,第一位是廣州衞生防疫站站長肖斌權,接着的這位外國人就是約翰·塞恩奇(John L. Cionci)先生,最右側是我們的主人公,在廣州衞生防疫站工作的陳小平。當時他應該拿到碩士學位才2年,34歲風華正茂。

這是1990年5月,受美國紅十字會所託,塞恩奇去中國幾個城市講艾滋病。這極可能是陳小平最早知道,還有用瘧疾治療癌症和艾滋病這回事。

塞恩奇來自美國費城,曾是一名整骨醫生,和美國海姆立克(Heimlich)基金會主席、海姆立克研究所所長亨利·海姆立克(Henry Heimlich)是老朋友。早在1980年,塞恩奇第一次去中國時,就是去教授海姆立克的成名作,以他名字命名的“海姆立克急救法”——吃東西噎住後,施救的人站在病人身後,擠壓病人腹部以排出食物。那次,塞恩奇認識了南京人民醫院的醫生華宏順。

華宏順在我們這個故事中,牽線搭橋、鞍前馬後,是海姆立克的得力助手,沒有他,海姆立克在中國開展癌症和艾滋的瘧疾療法實驗會難很多。華認識海姆立克要晚一些,應該是在1986年到位於辛辛那提的海姆立克研究所參觀時,自那之後,他就負責在中國推廣“海姆立克急救法”。用海姆立克自己的話説,正是由於華,“我的名字才變得家喻户曉”。

至於海姆立克本人,本刊之前一篇已有所介紹,比如他在1977年62歲的時候被辛辛那提猶太醫院開除並吊銷醫師執照,他的兒子彼得·海姆立克(Peter Heimlich)稱他為“一個了不起的騙子”。本文寫作所引用的近700頁的信件文檔,即由彼得從美國公共圖書館等公開渠道獲得後提供。

海姆立克在1980年代開始相信瘧疾可以治療癌症、艾滋病,並獲得了一些私人基金會的捐助,在幾個欠發達國家,如墨西哥開展人體實驗。事實上,即使實驗並沒有在美國進行,海姆立克在美國國內也長期受到包括美國疾病與控制中心(CDC)、美國食品與藥品監督局(FDA)、醫生和研究者不斷的批評與抗議,這裏暫不詳述。

1980年代的中國,毫無疑問是貧窮落後的。海姆立克既然選擇了中國,就不得不簡單説幾句他和中國的“淵源”。據他自己説,他在二戰期間曾在中國參與抗日,1984年還被邀請去人民大會堂參加晚宴。

這個“中國人民老朋友”的形象顯然被很多人所接受,乃至於後來廣州市衞生防疫站要授予他名譽主席時,站領導還極盡讚揚稱“海姆立克博士對抗戰中的中國人民有巨大貢獻,現在與我們在癌症和艾滋病瘧疾療法的合作,是對中國人民和世界人民的又一巨大貢獻”。

“中國人從不遺忘,他們甚至比墨西哥人更加有熱情,更願意合作。” 在1988年7月即將赴北京之際,海姆立克給資助他的美國的一家基金會的信中這樣寫道。

的確,從初期他和中國方面的合作來看,非常順暢。

這一年的10月,受北京癌症研究所徐光煒邀約,海姆立克踏上了中國,開啓了他與中國多家機構合作的癌症、艾滋病瘧疾療法的人體實驗。

2

不過,在這篇文章裏,故事的主人公是陳小平,就暫把敍述的重點放到廣州。

如開篇所述,在1990年5月,塞恩奇到廣州之後,陳小平對用瘧疾治療癌症、艾滋病的想法印象深刻。9月,在得知海姆立克要塞恩奇陪同在南京開展臨牀實驗後,他給塞恩奇寫信,力勸將臨牀實驗改到廣州。

陳小平提的幾條理由,也耐人尋味,比如他説“廣州有很好的腫瘤醫院,且廣州腫瘤研究所所長(director)和腫瘤醫院主任(dean)都是我的老師和我岳父的同學,他們都是著名的腫瘤專家,且人好”;“廣州或廣東是瘧疾的流行區,很容易找到瘧疾病人,也就是説,你可以簡單通過將瘧疾病人的血接種給其它人進而人工製造瘧疾。”

一般的讀者可能不太明白為什麼要這麼做。這裏先簡單地描述下海姆立克設想的瘧疾治癌症、艾滋的實驗過程。實驗分四個階段,首先是找好病人;然後瘧血接種,也就是把瘧疾病人的血靜脈注射入癌症或艾滋病人體內誘發瘧疾;在病人高燒發熱一定輪數後用氯喹治癒瘧疾;之後進行一段時間的隨訪。對於癌症,會測量治療前後患者腫瘤大小、體重等指標;對於艾滋,會在患者治療前,發熱期間,隨訪期間,檢查身體、採集艾滋病人血樣進行分析。

明白了這個實驗過程,還需要明白,像這樣充滿風險的臨牀試驗,而且直接在人體上進行,必須獲得倫理委員會的批准、病人的知情同意。當然,實驗還需要獲得資金資助,招募的病人要符合特定要求,而要獲得可復現、可靠的結果,也要控制一系列因素,包括足夠的樣本量、設置對照、排除可能的干擾項等,魔鬼往往在細節裏。

自從陳小平給塞恩奇寫信後,塞恩奇就把陳小平的想法轉達給了海姆立克。海姆立克隨即指示華宏順,儘快聯繫廣州方面,打電話報告進展。之後,廣州衞生防疫站的副站長劉樹國,廣州腫瘤醫院的院長(Director)Yu Chang-tao給海姆立克和華宏順寫信稱,經過專家討論後,他們很確定想參加“瘧疾療法治癌”的合作項目。

1992年6月15日,雙方簽訂了合作協議,海姆立克研究所給第一批10位癌症病人每位支付3000美元,涵蓋了治療費、6個月的隨訪以及提交病人記錄和報告的費用。

這些癌症病人是如何選擇的呢?海姆立克曾在郵件中向陳小平解釋,鱗狀細胞癌、腺癌、黑色素瘤,可見的腫瘤,比如鼻咽癌、黑色素瘤,摸得着的腫瘤或者X射線可見的腫瘤(如肺癌),能讓我們測量結果的(都可以)。海姆立克還説,這些癌症是通過標準處理如手術、放療或化療沒法治好的,“因此也不會對病人有什麼風險還有潛在受益的可能”。

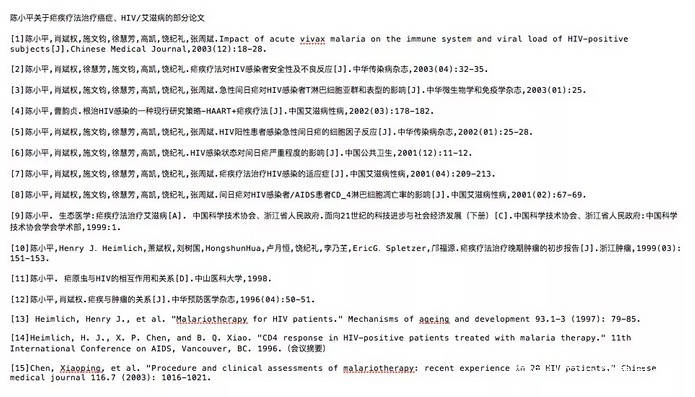

這些癌症病人收治時的情況,在陳小平、海姆立克等人發表的文章中有詳細的描述,總共7位病人,每個人所患的癌症都不同[1]。陳小平也曾披露這些病人接受瘧疾治療後的存活狀況,7位病人按順序分別是,22個月、拒絕隨訪、4個月、8個月、4個月、超過36個月、3個月,他發表的論文也是這麼記錄。

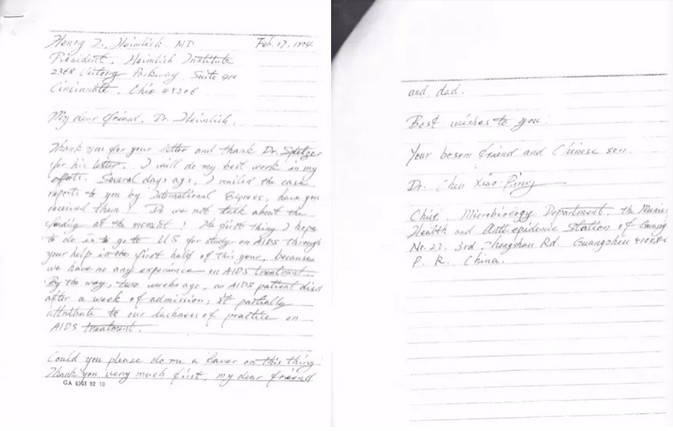

1997年8月,陳小平向海姆立克報告7個癌症病人接受瘧疾療法後的生存週期。本文件由Peter Heimlich提供。

但同樣是來自陳小平,不同場合透露的信息卻有出入。

有一次,也許是為了“威脅”海姆立克及時付錢到賬,陳小平寫道——

“順便説一下,如果你考慮第7位病人的報告有點用,我就給你這個報告。不過,我堅持認為你應該為此報告付錢,因為我們在這項治療上花了很多時間、花了錢,隨訪也是一樣的,儘管這名病人在完成瘧疾治療之後僅存活了一個月。這不是我們選擇病人不當,相反,病人和病人之間的差別非常複雜,這個病人沒啥效果,因為在接受治療之前,他的情況是好好的。” 這個病人的情況似乎並不屬於上述7個病人中的任何一個。

不過,海姆立克的態度也很強硬,不久,他在郵件中“質問”陳小平:病人3和5在死之前是否做了隨訪?病人4和6沒有收到隨訪報告,病人7死因究竟是什麼,是否驗屍,是否有數據表明瘧疾療法的作用,是否有活檢信息顯示癌細胞正在壞死?海姆立克説,“除非你能給我一個完整的報告表明癌症的狀況,我們才會考慮為這名病人付費。” 他還提醒陳小平“遵照合同,按時提交數據”。

類似這樣因為經費問題“來回扯皮”充斥了整個實驗過程。作為陳小平研究的資助機構,海姆立克研究所一個主要的任務就是向各個私人基金會籌錢,路數基本上是報告實驗結果如何的好,現在很缺錢。

可能是中國這邊的人體實驗花錢多,原先的合同安排無法覆蓋,陳小平幾乎每隔一段時間就得向海姆立克寫信要錢,時而要挾不給錢就不繼續做實驗,時而訴苦解釋如何困難,甚至都開始叫海姆立克為“爸爸”(比如他第一次這麼叫可能就是因為做第三組癌症瘧疾療法實驗時缺錢了)。

整個的癌症實驗從1992年開始,陸續有病人隨到隨療,雖然中間因為經費短缺有所延遲,但在1993年底基本結束。

聯繫到2019年年初陳小平宣講的利用瘧疾療法(簡稱為“瘧療”)治療癌症的人體實驗,以及他20多年前開展的癌症瘧療,耶魯大學腫瘤免疫學教授陳列平評論道——

“這篇1999年的文章和現在做的實驗相似,二十年後再做一遍幾乎沒有改進,這個很奇葩呀!最近宣佈的實驗結果也和1999年文章的結果相似,7例中有2例出現部分緩解,但不持久,因此對長期存活無或少有貢獻。”

他進一步指出,這兩個不同時間段的實驗最大的問題是倫理。“首先,這些病人沒有用標準治療(比如化放療),直接一線用瘧療,這個以現在的倫理標準是不允許的。因為標準治療有一定效果(很大可能不比瘧療差或更好),只有標準治療失敗的病人才允許用新療法。其次,用瘧疾病人的血或血清,居然倫理也能過。實驗材料不純,問題一大堆。比如到底是不是瘧原蟲起作用?因為輸異體血也會引起發熱。”

針對發熱的問題,這裏可以順便補充其它各地進行癌症瘧療的情形。1993年10月,華宏順曾到全國幾個城市監督考察瘧療情形,在給海姆立克的信中,他提到南京的2名病人,雖然發了7次熱,但沒有在血裏發現瘧蟲;徐州的6個病人,僅2人在血裏發現了瘧蟲。

3

看完陳小平20多年前的癌症瘧療,我們再來看他另一項“毫不遜色”、花了更大精力的人體實驗:用瘧血治療艾滋病。

根據陳小平在2001年寫給海姆立克的信件,他在1993年春節假期後的第一個工作日,向站長肖斌權提出用瘧疾療法治療艾滋病;兩個月後,海姆立克寫信給他,也提出用瘧疾療法治療艾滋病,“我和肖站長都十分驚喜,兩人有同樣的看法,後來我們約定,請海姆立克再次訪問廣州,討論瘧疾療法治療艾滋病的可能性”。

陳小平對艾滋瘧療很有熱情,他在這一年的4月8日寫信給海姆立克説:“我們已對用瘧疾治療艾滋病人深思熟慮過了,用瘧疾療法治療癌症已經被證明是安全和有效的,沒有什麼理由不確信,對治療艾滋病,這個方法也可以是有效和安全的;我們已經做好了準備,在此刻對艾滋病人實施瘧疾療法。”

應該説,陳小平的來信正合海姆立克的心意。1993年初,一份有關用瘧疾療法治癒艾滋的籌款方案在美國流傳,項目的首席調研員就是海姆立克,他希望在1993年底完成10名艾滋病人的治療。有意思的是,這份籌款方案還附了幾個問題與回答,其中一個問題是:為什麼不申請國家癌症研究所和其它政府機構的資助?

籌款方案上的回答是——

“我們起初確實向國家癌症研究所申請資助初步臨牀試驗,結果告知要獲得人的臨牀試驗的資助必須用實驗動物先進行一系列基礎研究。可這樣的研究需要幾百萬美金,超過5年才能完成。另外,我們相信動物中用來模擬艾滋的病毒類型和人的艾滋病毒是不可比的,瘧疾也不一樣。我們質疑(動物研究)與人的艾滋研究有什麼關係,另外,我們不參與或者不支持動物研究。”

最終,這份籌款書被泄漏了出來,並引發了很多醫生、研究者的抗議,美國CDC也認為這種實踐沒什麼合理性[2]。“沒有體外或體內的證據支持瘧疾抑制艾滋病毒的感染或延緩艾滋病發病的這一假設,而使用間日瘧原蟲感染可能導致不良健康後果,在HIV感染者中誘發瘧疾感染是不合理的。”CDC在1993年4月29日發佈警告稱。

也就是説,正當海姆立克的艾滋瘧療方案在美國遭受批評和抗議時,差不多的時間,陳小平殷切地希望在廣州開展此項人體實驗。

那麼,這項實驗是否經過衞生部門批准了呢?陳小平後來在一封郵件中回憶,“約1993年9月,廣州單方面向市衞生局申請,並經過多次專家論證會的論證,最後通過”。但實際上,在9月27號,陳小平也只是聲稱得到了口頭批准。根據我們獲得的資料,陳小平的實驗是否得到書面批准並不清楚。

這似乎沒有影響實驗照常進行。10月22日陳小平收治了第一位艾滋病人,從東南亞回國時在廣州海關查出HIV陽性的一名男子。27日,這名病人接受了瘧血接種。緊接着在12月14日,第二名艾滋病人接受了瘧血接種。

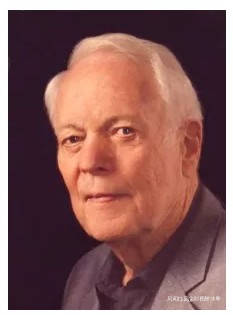

沒有太多治療艾滋經驗的陳小平很快遭遇了病人的死亡。1994年2月,為了催促海姆立克幫助自己去美國短期訪學,陳小平在信中透露一名收治的艾滋病人已經死亡。

“我最想做的第一件事就是在今年上半年在你的幫助下去美國學習艾滋病,因為我們沒有任何的艾滋病的治療經驗;順便提一句,兩週之前,一名艾滋病人在收治一週之後死了,部分歸咎於我們在艾滋病治療方面缺乏實踐。求您在這件事上幫我個忙,好麼?首先非常感謝您,我親愛的朋友和爸爸。” 陳小平寫道。

在1994年2月17日的一封信中,陳小平透露一名收治的艾滋病人已經死亡。本文件由Peter Heimlich提供。

到國外短期訪學是陳小平的一個願望。在1993年5月剛開始商量合作艾滋瘧療項目時,陳小平就提出,“因為體外培養艾滋病毒在中央政府的控制之下,無法開展,但我聽當地政府的一些官員説,如果美國給予財政支持,為中國短期培訓一名艾滋病醫生,比如3個月,就是一個很好的理由,可以獲准開展艾滋病毒體外培養和其它相關項目。” 只不過那個時候,他還沒有明確説出這名醫生是誰。

之後一次偶然機緣,來自美國加州大學洛杉磯分校(UCLA)的研究者約翰·法赫(John Fahey)終於給陳小平提供了機會,讓他如願以償,當然這是後話了。

在兩名艾滋病人已經接種瘧血後,海姆立克終於在1994年4月9日到達廣州,一是為了接受廣州衞生防疫站給他的名譽主席,二是簽訂下一階段艾滋瘧療項目的協議(之前雙方並沒有簽約)。

4月22日,廣州衞生防疫站和海姆立克研究所簽約,廣州方的陳小平為主要研究員,肖斌權、盧月恆、劉樹國是協作者。根據協議,廣州要在15個艾滋病人身上做人體實驗,並提供治療前後以及3個月、6個月、一年、一年半、2年的隨訪報告,病人被收治在廣州益壽醫院;海姆立克研究所為前2名艾滋病人支付每人1萬美金,收取2年隨訪等報告,而之後的艾滋病人分階段支付總額5000美金,用於治療、隨訪和提交報告。

簽約之後,新一輪的艾滋病人找尋工作啓動。7月初,陳小平從雲南中緬邊境的瑞麗縣(Yuili County)千里迢迢弄來了7名HIV病人,全是吸毒者,並在7月27日接受了瘧血接種。這樣共9名病人接受了瘧療,但他們都無艾滋病的症狀,只是HIV病毒檢測呈陽性。

對於這次從雲南運輸病人,陳小平知道是違法的。這從他當月給海姆立克的信裏可以看得出:“廣州無法通過PCR檢測艾滋病毒濃度,可是也無法(把樣品)送到北京,因為北京一定會問這些病人是從哪來的,可是我們不能説,因為從雲南弄來這些艾滋病人是暗地裏做的。”

這些病人在醫院的情形是怎樣的呢?陳小平在給海姆立克的一份信中曾這樣描寫——

“我建議你一定要再來廣州,你最好早點來,因為一旦完成治療,我們必須馬上送這些艾滋病人回家;因為醫院很難管理他們。他們中一些是囚犯、小偷,都是吸毒者。住院期間,他們偷走了錢、其他病人和醫務人員的東西,經常互相打架,與其它病人打架,甚至與醫護人員打架。他們鬧得醫院裏一團糟,所以我們必須在治療結束後立即送他們回家。如果益壽醫院的領導早知道會發生這些,他們當初肯定不會接收這些人。”

被海姆立克派去監督陳小平工作的華宏順,也承認“這種病人對我們項目來説,並不是合適的候選人。” 終於,1994年9月初,7位病人結束了治療,返回了雲南老家。

這次瘧療實驗,由於經費短缺、秩序混亂給陳小平等人造成了心理陰影。9月7號,在華宏順與陳小平等人的總結會上,劉樹國強調——“艾滋病在這個國家是非常嚴肅的問題。為了進行這個項目,我們擔負了沉重的社會和政治責任。因為除了雲南,不允許做任何的研究工作,不得不對該項研究保密。”

隨着治療結束,陳小平開始了隨訪,一個村子接一個村子,跋涉在偏遠的雲南,有些村子甚至連量體重的秤都沒有。

他一方面要及時提交隨訪報告,但同時也要不停的乞求海姆立克付錢。他曾訴苦説,錢都不夠支付病人的住院和交通費,“付了醫院14000美元后,還欠着錢,如果完全按照我們的協議,三個月後由於經費短缺隨訪就會有困難。” 另一方面,他也同時期待海姆立克能給他找到三個月訪學的機會。

那麼,病人的情況如何呢?1995年6月,陳小平做完前兩名艾滋病人一年半,後6位艾滋病人6個月的隨訪後,告訴海姆立克——

“説老實話,雲南的這6位病人的生活方式十分複雜,當我在5月27號看他們的時候,兩位病人,病例4和病例5在監獄裏面,所以沒有能給他們照相和稱重,僅僅取了血樣。只有一例病人,病例7,他的狀況是非常好的,完全戒了毒,其他人都通過靜脈注射再次吸海洛因了。”

在雲南的6位病人隨訪1年之後,陳小平報告“另外6名的背景非常複雜,病例7的CD4細胞數量降低很多(低於200),全血細胞減少,懷疑患有結核,但村子沒有X射線來確診,在那樣的地方做研究是有困難的”。過了一個月,雲南的艾滋病例6於1996年7月5日死亡,死因不詳。

4

不過也是在這一困頓時刻,陳小平終於等來了出國訪學的機會。一項更大的艾滋瘧療計劃也隨之展開。

資助他的是來自UCLA免疫與疾病研究中心的主任約翰·法赫。1996年8月在温哥華舉辦的國際艾滋病大會上,法赫見到了海姆立克。之後,法赫邀請海姆立克到UCLA,具體敲定了雙方的合作。法赫也有一個國際艾滋病合作項目,資助環太平洋沿岸國家的艾滋研究和人員培訓,藉此陳小平實現了自己多年的願望。

1997年3月,當陳小平來到UCLA,法赫不僅督導他的學習,而且幫助分析他從廣州帶來的第一批次8名艾滋病人的血樣。不料,法赫發現了不少問題。在陳小平結束訪學回到廣州之後,法赫寫信告知海姆立克——

“由於無法確定大多數患者治療有關的樣品的獲取時間,我們在解釋方面遇到了難題。希望您有更準確的數據。陳小平在逗留期間,在不同時間,給的信息都不一樣。患者4003和4004可能是最清楚的……其他患者存在的問題是,不知道第一個值是處理前還是在瘧疾治療期間或之後不久獲得。這些一手數據確定性的缺乏(它們只代表疾病,還是疾病加上瘧疾療法,還是疾病加上一些其他感染),對於後續數值的解釋造成了困難。”

即使過了很久,法赫對陳小平的第一批樣本與瘧疾治療的關係仍持保留意見,乃至於法赫在幫忙修改相關文章時,提出“沒有必要將我包括在作者中,致謝就夠了”。

同時,在UCLA期間三方籌劃的下一輪的艾滋瘧療遭到中斷。原因還是資金的糾紛,只不過,這一次陳小平代表的廣州方語氣較為嚴厲——

“肖醫生説,你並沒有為癌症患者多付了錢,還欠我們1000美元。他説,這1000美元我們不要了,但我們必須收回你欠我們的艾滋病項目的6000美元。請記住,我們總共治療了8名艾滋患者,不是你信裏提到的7名。事實上,我們治療了9名艾滋病患者;你還記得第9例患了複雜的黃疸,我們在治療結束前終止了瘧療,然後我們再次做了Western Blot,結果為陰性?但我帶了他的血樣到UCLA進行進一步測試,結果顯示為陽性,但我們把這個病人去掉了。”(見1997年8月陳小平給海姆立克的郵件。)

需要解釋的是,9名艾滋患者是頭2名艾滋患者加後來從雲南找的7名艾滋患者。這7名患者在1994年7、8月間在廣州接受了瘧血接種,陳小平隨即發現,病例9幾個檢測指標都是陰性,但卻接種了血瘧,他懷疑是瑞麗健康防疫站的誤診,他還問海姆立克,是不是可以作為陰性對照放到組裏,海姆立克沒有同意。但諷刺的是,當陳小平帶着這名病人的血樣到UCLA檢驗後,卻發現結果為陽性。至於海姆立克認為的7名,也可能是不算隨訪期間死去的病例6。

陳小平顯然已經對海姆立克只讓自己幹活,不給錢的行徑失去了耐心,他口氣強硬地説,“我們什麼時候可以開始下一次臨牀實驗,這完全取決於你,我的朋友”。

此時,海姆立克也正忙着向一些基金會籌款,只不過這一次更加急切。

“當接下來的10名患者接受治療並且效果良好時,我們已經談到治療100名艾滋病患者併為此預算了150萬美元。我們的工作很成功,我們不能拖延。我們不應該等待進一步的結果,那就是浪費寶貴的時間和生命。我們也不需要等到我們能夠籌集完全部150萬美元的費用。相反,我們現在就開始籌集資金,並且每籌措1萬,就治療一名艾滋病患者。”1997年8月27日,海姆立克在給長期支持他的一個私人基金會的信裏寫道。

對於新一輪廣州的10名艾滋病人的選擇與方案設計,法赫也加入了進來,他親赴廣州,參觀查驗陳小平所在的衞生防疫站。法赫建議陳小平,在整個研究中應包括至少2名不吸毒的艾滋患者,因為現在大部分患者是藥物濫用者。他還提醒,“重要的是,在瘧原蟲療法之前、期間和之後,你要有一個系列評估方案,評估還包括對其他疾病,如肺結核、肝炎或其他感染。每次一定要保存大量血漿,因為你需要它來進行病毒載量測試和其他研究。”

一個月後,陳小平稱找到了20個艾滋患者,其中3個是性傳播,其餘為吸毒傳播。

陸續地,20個艾滋病人接受了瘧療,同時,法赫要求陳小平每4-6個月給UCLA寄病人血清。

不過之後三方的合作由於遭遇資金短缺的老問題,出現了裂隙。先是法赫停止了試劑供應,接着陳小平向海姆立克“追債”,比如他認為在法赫停止供應試劑後,海姆立克研究所理應支付的84000美元只支付了14000美元。

陳小平還説,第二輪艾滋瘧療項目遭遇資金困難時,他們努力説服中國政府資助這項研究,最後從幾個部門得到了資助,結果是雖然“該項目已經完成,但也導致了主要資助來源,由海姆立克研究所變成了中國地方政府和其他機構。”

同時,一樁新的爭議浮出水面,陳小平開始和海姆立克來回爭辯,究竟誰首先提出用瘧疾治療艾滋病的。以今天的眼光看,這樣的爭論顯得無聊而乏味。

2003年,熟悉非洲情況的哈佛大學醫學院教授Mary Beth Nierengarten指出:瘧疾致病最糟糕的正是艾滋病毒最氾濫的地區[3]。2005年美國西雅圖癌症研究中心的教授與非洲研究人員合作發表論文,通過研究非洲幾百人得出結果,患有瘧疾的艾滋病人,其艾滋病毒的含量高於沒有瘧疾的艾滋病人,説明瘧疾不僅不會預防或治療艾滋病,而可以加重艾滋病[4]。2006年,美國科學家在《科學》發表論文,指出非洲有4千萬人感染艾滋病、逾五億感染瘧疾(逾百萬因瘧疾而死亡),而它們兩者之間有相當的地域重疊:艾滋病加重瘧疾,瘧疾也加重艾滋病[5]。

也許,那時的陳小平認為,瘧療艾滋首創者還是值得爭一爭的,但事實是,正如本文開頭所説的,他是在塞恩奇1990年5月時瞭解到了這一想法,之後他不過是在中國這片土地上首次做了人體實驗。

加州大學洛杉磯分校教授John Fahey曾被調查在中國的瘧疾治療艾滋病研實驗的角色。圖片來源:ucla.edu

2003年4月,UCLA在經過調查後發表聲明稱,參與這項實驗的法赫未事先得到UCLA的批准,違反了聯邦法律以及UCLA的關於人類受試者研究的保護政策[6,7,8]。不過,法赫之後仍然繼續在UCLA工作,並一直到2008年退休。2014年,89歲的法赫在科羅拉多州的博爾德城去世。

而當年一手執行瘧療人體實驗的陳小平,在十幾年後又如法炮製了當年的人體項目,而且發表公開演講,大規模招募病人,引發了國人激烈爭論。

對於陳小平在1990年代瘧疾療法應用於癌症患者和HIV/艾滋患者,中國醫學科學院生命倫理學研究中心執行主任翟曉梅評論説,當時中國已經開始有了對科研項目的倫理審查的倫理審查委員會,但由於當時對國內涉及人的受試者的研究的尚無具體要求,故該委員會主要是對國際合作研究項目的審查,保護受試者的權益。

“如果陳小平當時的臨牀實驗由美國私人基金資助,可能也就同時規避了美國倫理審查要求的的監管。”翟曉梅説。

她同時指出,即使是在當時,很多國際SCI期刊發表論文,已經需要出示倫理審查的批件。因此,如果陳的關於瘧疾治療癌症患者、HIV/艾滋患者實驗的相關論文發表在高水平的期刊,也會因為倫理審查批准文件的缺失而遇到困難,“但我國對出版的倫理學審查文件的要求是較晚提出的”。

陳小平關於瘧疾療法治療癌症、HIV/艾滋病患者的部分論文列表

2007年,衞生部印發《涉及人的生物醫學研究倫理審查辦法(試行)》,這才有了關於規範生物醫學研究行為、對醫學研究進行倫理審查的法規[9]。2016年,國家衞生和計劃生育委員會又發佈了《涉及人的生物醫學研究倫理審查辦法》,進一步細化倫理審查、知情同意內容和規程等。

如果説,陳小平在1990年代因為我國的法制不健全而“幸運”地鑽了空子,那麼在相關倫理審查法規非常全面的今天,他又是如何啓動新一輪的人體實驗的呢?

陳小平最新的瘧療人體實驗進展如何?各專家學者如何看待?請關注《知識分子》後續報道。

注:魏宇心、楊雪、計永勝、王承志對文本亦有貢獻。

參考文獻:

1.瘧疾療法治療晚期腫瘤的初步報告

2. DONALD G. MCNEIL JR., Malarial Treatment for Chinese AIDS Patients Prompts Inquiry in U. S., March 4, 2003. The New York Times,

https://www.nytimes.com/2003/03/04/health/malarial-treatment-for-chinese-aids-patients-prompts-inquiry-in-us.html

3. Nierengarten MB(2003) Malariotherapy to treat HIV patients? Lancet Infectious Diseases 3:321.

4. Kublin JG, Patnaik P, Jere CS, Miller WC, Hoffman IF, Chimbiya N, Pendame R, Taylor TE, MolyneuxME (2005) Effect of Plasmodium falciparum malaria on concentration of HIV-1-RNA in the blood of adults in rural Malawi: a prospective cohort study. Lancet 365:233-240.

5. Abu-Raddad L, Patnaik P, Kublin JG (2006). Dual infection with HIV and malaria fuels the spread of both diseases in sub-Saharan Africa. Science 314:1603-1606.

6.http://dailybruin.com/2003/04/15/ucla-ties-doctor-to-lab-miscon/

7.

http://dailybruin.com/2013/05/06/son-of-henry-heimlich-questions-ucla-researchers-involvement-in-his-fathers-controversial-malariotherapy-study/

8.http://articles.latimes.com/1994-10-30/news/mn-56686_1_heimlich-maneuver

9.http://www.moh.gov.cn/qjjys/s3581/200804/b9f1bfee4ab344ec892e68097296e2a8.shtml