時至今日,農民和牧民的戰爭仍在困擾這個國家_風聞

日月光-需要锻炼身体的小编2019-02-27 17:00

本文經授權轉載自微信公眾號“布魯科夫”

01

農業社會和遊牧社會的碰撞是世界歷史很重要的一條主線。在東亞,有匈奴、鮮卑、契丹、蒙古、女真等遊牧民族先後崛起,它們不僅對中國腹地,也對中亞,甚至世界歷史產生了重要的影響。

在西方世界,它們與阿拉伯人、奧斯曼人的千年衝突,大致也離不開這個範疇。

看起來農民與牧民是一組千古冤家,然而隨着資本主義,特別是工業社會的崛起,這對矛盾在全世界大部分的地區慢慢消失了。

今天的農民和牧民可能只是被僅僅看成是一種職業。在他們各自看來,也再沒有什麼實際利益、世界觀和生活方式的重大分歧。

然而,在非洲人口最多的國家——尼日利亞,農民和牧民之間的衝突仍在深深的困擾這個國家。

02

當地時間2019年2月20日,尼日利亞西北部一村莊再次發生外來匪徒和當地民兵交火的事件,造成襲擊者59人死亡,防衞者7人喪生的慘劇。

這些規模不大,但卻造成重大傷害的事件並不是我們常在新聞中看到的恐怖分子侵害事件,而是經常發生在當地、特別是近年來愈演愈烈的農牧民衝突的一個縮影。

·被襲擊和毀壞的村莊

·徹底被摧毀的家園

·被燒燬的房屋與摩托車

作為衝突的雙方,定居的農民和遊牧民、半遊牧民(主要是富拉尼人)因為利益的衝突,宗教信仰的不同,不定期、不定時的發生武裝衝突,動輒數百人喪生,僅2018年一年,就有兩千人死於各種衝突。

遊牧的富拉尼人信仰伊斯蘭教,他們是尼日利亞的第一大民族,而定居從事農業的則是各個少數民族,大多信仰基督教。

20世紀初,原本生活在北部的牧民富拉尼人由於氣候變化以及逃避殖民當局徵收的“牛頭税”,紛紛開始向南遷徙。另外,隨着乍得湖的萎縮,生活在乍得、喀麥隆和尼日爾的富拉尼人也開始湧入尼日利亞。

數量眾多的富拉尼人在尼日利亞中部開闢永久牧場,與當地少數民族農民圍繞土地和水源地發生了持久的爭執。

掠奪,報復,再反報復,武裝衝突逐漸從利益矛盾引向宗教矛盾,基督教和伊斯蘭教的衝突在這裏被本土化。雙方之間劍拔弩張。

·一個天主教社區在為衝突中死亡的當地人舉行葬禮

·富拉尼人在給死去的同胞舉行葬禮

宗教情緒往往是仇恨的一味完美的添加劑。

分析人士認為,農牧民的衝突已經是尼日利亞所面對的最大的社會問題。自從2009年以來,已經有超過兩萬人在這些衝突中死亡,這個數字甚至超過了尼日利亞著名恐怖組織博科聖地造成的危害。

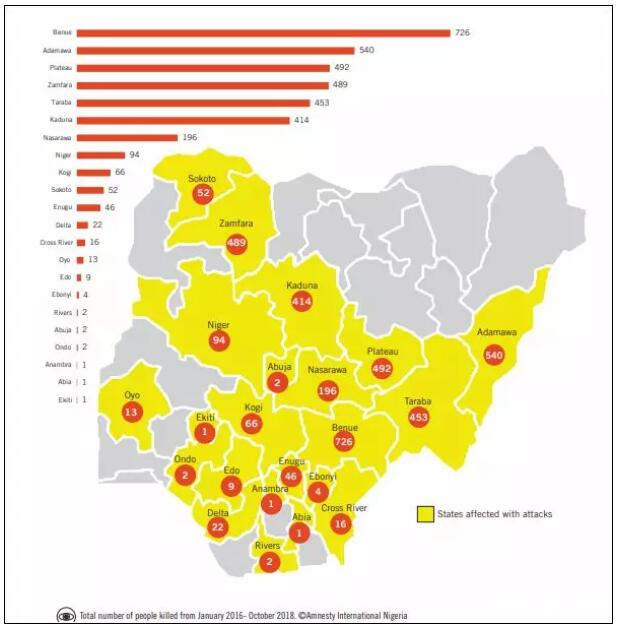

·富拉尼人襲擊造成的傷害統計

03

與我們想象的不同,殘酷的尼日利亞農牧民衝突一方面繼承於歷史恩怨,另一方面則恰恰是現代化衝擊所造成的結果。

尼日利亞是個農業為主的國家,人口又多,所以國家通過各種方式鼓勵農業的發展,增加糧食的產量。由此農民開始積極開墾荒地,並逐漸侵佔了原本屬於牧民的放牧區、飲水點和遷徙路線。

為了更高的經濟效益,尼日利亞還鼓勵農民多種西紅柿、洋葱等經濟作物,但這些作物收割以後沒什麼可以給牛羊吃,從而也就破壞之前長久形成的交換方式(農民用秸稈、糧食換取牧民的牛糞、奶製品)。

關於遊牧民換季遷徙,當地遊牧民和農民也有很悠久的協商曆史。

遊牧民在遷徙時一般都會得到沿途村莊酋長的同意,如果飼養的牲畜對農田莊稼造成了侵害,也是由雙方的酋長共同協商解決。

但是從上世紀七十年代開始,這種機制逐漸弱化,轉而由政府警察或者法院來解決。

由於尼日利亞行政和司法體系的腐敗,處理這樣的糾紛就變得更加複雜化了。經常會有腐敗官員向當事人敲詐勒索,而法院考慮到當地的經濟發展,大多也是偏向於農民,常常對牧民遷徙發佈禁令。

·警察趕到衝突現場

這些情況都使得富拉尼人在處理類似的糾紛時慢慢對政府和司法喪失了信心,逐漸轉向最原始的暴力解決方式。

現代化一方面造福了尼日利亞人,同時也給他們之間造成了深刻的裂痕。

另外,現代化的武器也是造成衝突擴大,傷害增加的重要原因。富拉尼人雖然是遊牧民,卻早已不使用彎刀弓箭,而是有了AK-47這樣的現代武器。

這還要歸咎於尼日利亞的恐怖組織“博科聖地”。據説從上世紀九十年代開始,牧民們的牛羣就經常被偷,而熱衷於偷牛的就是“博科聖地”的人,當時,偷牛是他們最重要的經費來源。

·尼日利亞恐怖組織“博科聖地”,已造成了當地一萬多人死亡,數百萬人流離失所。別看現在張牙舞爪,開始時他們以偷牛為生。

2017年1月,富拉尼人的庇護組織——尼日利亞養牛者協會博爾諾州的一位副主席接受採訪時説,多年來,協會成員的100多萬頭牛和其他牲畜落到了“博科聖地”武裝分子手中。

為了保護牛羣,各家都開始組織自己的民兵,為了更好的對付匪徒,大家都忙着搞槍。結果現在尼日利亞已經成為西非輕型武器最氾濫的國家。

·這樣揹着槍去放牛放羊的場景在尼日利亞隨處可見。

04

尼日利亞土地、資源有限,人口卻在不斷暴漲,生存空間的擠壓必然帶來實際的利益衝突,氾濫的槍支更是給尼日利亞農牧民之間不斷升級的衝突添上了柴。

然而除此之外,還有很多的矛盾因素也在不斷介入到這些衝突去,特別是陰謀論正在甚囂塵上。

尼日利亞基督徒指責富拉尼人是想發動“聖戰”;東南部的比夫拉人則稱富拉尼人的侵害是北方人的一個陰謀,是想吞併南方並強迫他們信仰伊斯蘭教,他們要從尼日利亞獨立出去。

更有很多人指責現任總統布哈里自己是富拉尼人,執政上難以做到公平公正,殺人放火的富拉尼歹徒常常被政府放過,而因為受不了欺壓,想獨立的少數民族卻被鎮壓。

我策劃“黑歷史與邊緣故事”這個專題,主要就是對於那些在傳統和現代化之間掙扎的人和事感興趣,發生在尼日利亞的農牧民衝突正是在展示這個過程痛苦的一面。

全球氣候變化導致的天氣異常和湖泊面積縮小,壓縮了尼日利亞人的生存空間。醫療條件的改善又導致了人口的暴增,進一步加劇了土地和資源的爭奪。

資本主義全球化對於農業的需求改變了農村的結構,伊斯蘭原教旨主義的傳播又加速了社會的混亂與極端化。

從西方嫁接的民族國家理念和選舉制度非但沒有彌合傷痕,而是讓仇恨有了更多宣泄的途徑與藉口。而源源不斷進入尼日利亞的槍支彈藥則又讓國際黑市上的軍火掮客們大發了一筆橫財。

這是遊離於國際政經視野之外的邊緣故事,但有時我也在想,這樣的事是不是才是世界上大部分國家和地區的主流生活。