《宇宙之謎》——毛澤東和這本德國哲學小書的淵源_風聞

德国研究-德国研究官方账号-有关德国研究的中国顶级学术刊物2019-03-17 10:42

【袁志英 同濟大學德語系教授】

中德建交40多年了,我們翻譯海克爾的《宇宙之謎》也有40多年了,中德建交後,《宇宙之謎》是毛澤東主席和德國客人之間常有的話題,該書於1974年出版,由於它有較高的學術性,今年2002年7月份由譯文出版社再版。

獨特的翻譯方式

1972年初,陳少新、汪小玲、馬靜珠和我四人從上海科大調至復旦大學外文系,但要先到當時的“理科大批判組”翻譯德國人海克爾(Ernst Haeckel,1934-1919)的《宇宙之謎(Welträtsel)》。什麼海克爾,什麼“宇宙之謎”,我對此可説是一無所知。

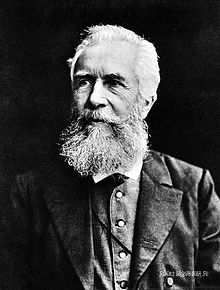

海克爾

在這時翻譯一個洋人、古人的作品,真是匪夷所思,但我不敢問個究竟,只知道是“上頭來的”,也只有“不理解也執行”的份兒。

況且翻譯是我夢寐以求的工作,不知勝過“大批判”幾多倍,也樂得“執行”。翻譯最快捷的方法便是四人分工,各譯各的,但四人並非每個人都能獨當一面,於是在我的建議下四人組成一個翻譯小組,汪太太原本是德國人,由她來朗讀,老陳和我口譯,小馬記錄。

每譯一章,由我進行整理。四個人以這樣的方式譯了前10章,之後汪、馬回到外文系,後10章由我和老陳各顯神通,分別翻譯。我那時30出頭,精力旺盛,我譯了7章,老陳完成3章。校對是鄭開祺,他也做了大量工作。

《宇宙之謎》涉及數學、物理、化學、生物、生理、天文、宗教、哲學、文學,舉凡有關宇宙的問題,無不談到,海克爾試圖給世間所有重大問題一個説法,這是一部自然哲學著作,這也是該書稱為《宇宙之謎》的根由。

翻譯過程中遇到不少困難,好在那時的復旦大學“理科大批判組”聚集着各個學科的專家學者,有問題就問他們,其中對我們幫助最大的當推精通多種外文的哲學大家全增嘏先生和留德10年的物理學家王福山先生。

梅奈特“揭秘”

《宇宙之謎》於1974年由上海人民出版社出版,發行40萬冊。那時的新華書店擺放的都是馬、恩、列、斯、毛的著作,魯迅的著作。而在一夜之間海克爾這位“洋古人”的40萬冊大作進駐了紅光閃耀的新華書店,甚至擠佔了我們“紅寶書”的位子,這也成了縈繞於我心頭的“不解之謎”。

直到1975年底,我才算是瞭解到事情的原委:我在1975年11月的德國《世界報》星期日版讀到一篇有關當時的西德總理赫爾姆特·施密特(HelmutSchmidt)1975年10月訪華的文章,作者是克勞斯·梅奈特(KlausMehnert)。梅氏是德國有名的政論家,是有關中國和蘇聯問題的權威,著述甚豐,有關中國的著作有:《北京和莫斯科》(1962)、《風暴後的中國》(1971)、《圍繞着毛的遺產所進行的鬥爭》(1977)等。

他是施密特總理訪華的顧問,參加了毛主席接見施密特的全過程。梅氏在文章中詳細記述了毛主席和施密特的談話,其中也竟然談到了《宇宙之謎》。

德語版《語宙之謎》

毛主席問施密特讀沒讀過海克爾的《宇宙之謎》,而譯員卻將海克爾譯成了黑格爾;毛主席顫巍巍地擺了擺手説不是黑格爾,而是海克爾。毛主席稱自已是馬克思的學生,反對唯心主義,服膺於唯物主義;費爾巴哈、海克爾的唯物主義使他深感興趣,青年時代就讀過《宇宙之謎》。

梅奈特的記述為施密特的回憶錄《偉人和大國》(Menschen und Mächte)所證實,我手頭正好有這部書,現將有關段落翻譯如下:

“……毛回答道:……不過唯心主義沒有什麼好東西!我本人是馬克思的學生,我從他那裏學到很多東西。我對唯心主義沒有好感,我對黑格爾,對費爾巴哈,對海克爾感興趣。……於是我們岔開正題,談了10分鐘的哲學。關於恩斯特·海克爾和他那部粗糙的唯物主義著作《宇宙之謎》我不想深入討論,40年前我曾在父親的書櫥裏找出這本書,並閲讀了它。……”(HelmutSchmidt:MenschenundMächte,SiedlerVerlag,1987,359頁)。

正是由於施密特對海克爾不那麼感興趣,他的記錄極為簡略。

毛主席還和德國另一個政治家施特勞斯(FranzJosefStrauβ)談起海克爾的《宇宙之謎》,施氏只聽説過,沒有讀過,無法接毛主席的話茬,他和他的手下一個個都弄了個大紅臉。

從而得知,我們譯的《宇宙之謎》是毛主席要看的。後來又從有關人士那裏得知,《宇宙之謎》還出了大字本,當時的政治局委員人手一冊;毛主席還讚揚了譯文的流暢。

驚人的猜想

海克爾是傑出的生物學家,達爾文主義者,自然科學中的唯物主義代表,無神論者。他提出了確定系統發育和個體發育之間的相互關係的生物發生律,也是“社會達爾主義”的始作俑者。恩格斯曾以認可讚揚的口氣多次提到他;列寧對海克爾和他的《宇宙之謎》的評價更高:

海克爾的《宇宙之謎》這本書在一切文明國家中掀起了一場大風波,這點一方面異常突出地説明了現代社會中的哲學是有黨性的,另一方面也説明了唯物主義同唯心主義及不可知論的鬥爭是有真正的社會意義的。這本書立即被譯成了各種文字,發行了幾十萬冊,並出版了定價特別低廉的版本。

這就清楚地説明:這本書已經“深入民間”,海克爾一下子贏得了廣大的讀者。這本通俗的小冊子成了階級鬥爭的武器。世界各國的哲學教授和神學教授們千方百計地誹謗詆譭海克爾。……攻擊海克爾的神學家真是不可勝數。御用的哲學家們用盡一切惡毒的字眼來辱罵海克爾。…………海克爾的這本書的每一頁對於整個教授哲學和神學和“神聖”教義説來,都是一記耳光。……他(指海克爾)輕而易舉地一下子就揭示了教授哲學所力圖向羣眾和自己隱瞞的東西,即那塊日益寬廣和堅固的盤石,這塊盤石把哲學唯心主義、實證論、實在論、經驗批判主義以及其丟人學説的無數支派末流的一片苦心碰得粉碎。

這塊盤石就是自然科學唯物主義。”(《列寧選集》,第二卷,人民出版社,1972年,上海,356-358頁)

毛主席青年時代讀過《宇宙之謎》,加之前輩革命導師對它的崇高評價,他對《宇宙之謎》的鐘愛就是不言而喻的了。梅奈特認為,海克爾是達爾文主義者,他在《宇宙之謎》中所宣揚的是進化論:一切在流,一切在變,一切生物都處於不斷進行的狀態中,一刻不停,後天獲性可以遺傳;海克爾又將這一觀點移植於社會中,因之梅奈特猜想:毛澤東的不斷革命論是受到海克爾的啓發,世上萬物都在不停頓的發展和變化中,革命難道就能停頓嗎?

當然這僅僅是一種猜想,對此我們自然不可輕易苟同,但我們也沒有權利壓制別人進行這樣那樣的猜想。文化大革命的發動原因可能極為複雜,要想否定或肯定某種猜想或結論需要進行科學的論證。

但有一點是肯定的:毛主席年青時讀過《宇宙之謎》,並受其影響;到了晚年還要重讀該書,可見影響之大。要將這種影響具體化,那還需要進行深入的研究。

馬君武的譯本

只聽説毛主席建國後學習英文,沒有跡象表明他懂德文。他對德國客人説自己年青時就讀過《宇宙之謎》,他讀過的也只能是中譯本。在我們翻譯該書之前,還有馬君武的譯本。

馬君武(1882-1939),廣西桂林人,先留學日本,後又去德國和瑞士深造,學的是冶金,曾任孫中山臨時政府的實業部次長之職。此人文理兼通,翻譯過席勒名劇《威廉·退爾》,也譯過包括《宇宙之謎》這樣自然哲學的著作。我們1972年翻譯《宇宙之謎》時,曾借來他的譯本為參考,毛主席青年時代所讀《宇宙之謎》定是馬君武的譯本。

人到暮年,總愛憶舊,毛主席也不例外,想重讀一下給他青年時代留下深刻印象的著作也是人之常情。馬君武的譯本是節譯本,且是文言文,所用術語業已陳舊,因而搞一個新的中譯本就顯得“很有必要”,而在德國總理施密特訪華前出版就顯得“很為及時”,這部唯物主義大作的大量發行也是順理成章之事。

結束語

1992年5月,一位資深外交家在《新民晚報》發表了一篇文章,文中談到他親歷幾起毛主席接見德國客人的情況,主席幾乎每次都談到海克爾和他的《宇宙之謎》。

不過該文將海克爾的生卒年份寫成1889-1976,其實這是德國存在主義大哲學家海德格爾(MartinHeidegger)的生卒年份,海德格爾不僅“唯心”,而且也曾給納粹助威,毛主席對他是不會有太大興趣的。

當時翻譯沒有任何物質上的報酬,正式出版後不分貢獻大小,每人只給了四部書,而今我一部也沒有了。在正式出版前還出版了上下兩冊的藍皮徵求意見稿,我手頭只有下冊,我渴望着它的再版。至今我還時常撫弄着這簡陋的、稍有破損的徵求意見稿的下冊,遙望當年孜孜不倦翻譯的情景,從這次翻譯中我學到了很多很多,也積累了人生的經驗;至今我還時常誦讀海克爾那段關於真理的名言,併為我這段翻譯感到得意:

真理女神下榻於自然的廟堂、常青的森

林、蔚藍的海洋、白雪皚皚的高山之巔,———

而不是修道院鬱悶的廳堂、神學院狹小的囚

室;也不是香煙繚繞的基督教堂。我們接近

真理與知識莊嚴女神的道路是對自然及其規

律進行親切的研究,對無限巨大的星球用望

遠鏡來觀察,對無限微小的細胞世界用顯微

鏡來觀察,———而不是無意義的禮拜,無思想

的祈禱,不是贖罪的貢物和捐獻。奉獻給真

理女神的珍貴禮品乃是知識之樹的豐碩成果

和明確統一世界觀的徹底勝利———而不是信

仰超自然的“奇蹟”和“永生”的幻境。

就讓這段語錄結束這篇文章吧。