《靈契》:維多利亞女王時代的蕾絲能談戀愛嗎?_風聞

拖延症拯救计划-公众号:zhengjiutuoyanzheng2019-03-26 18:53

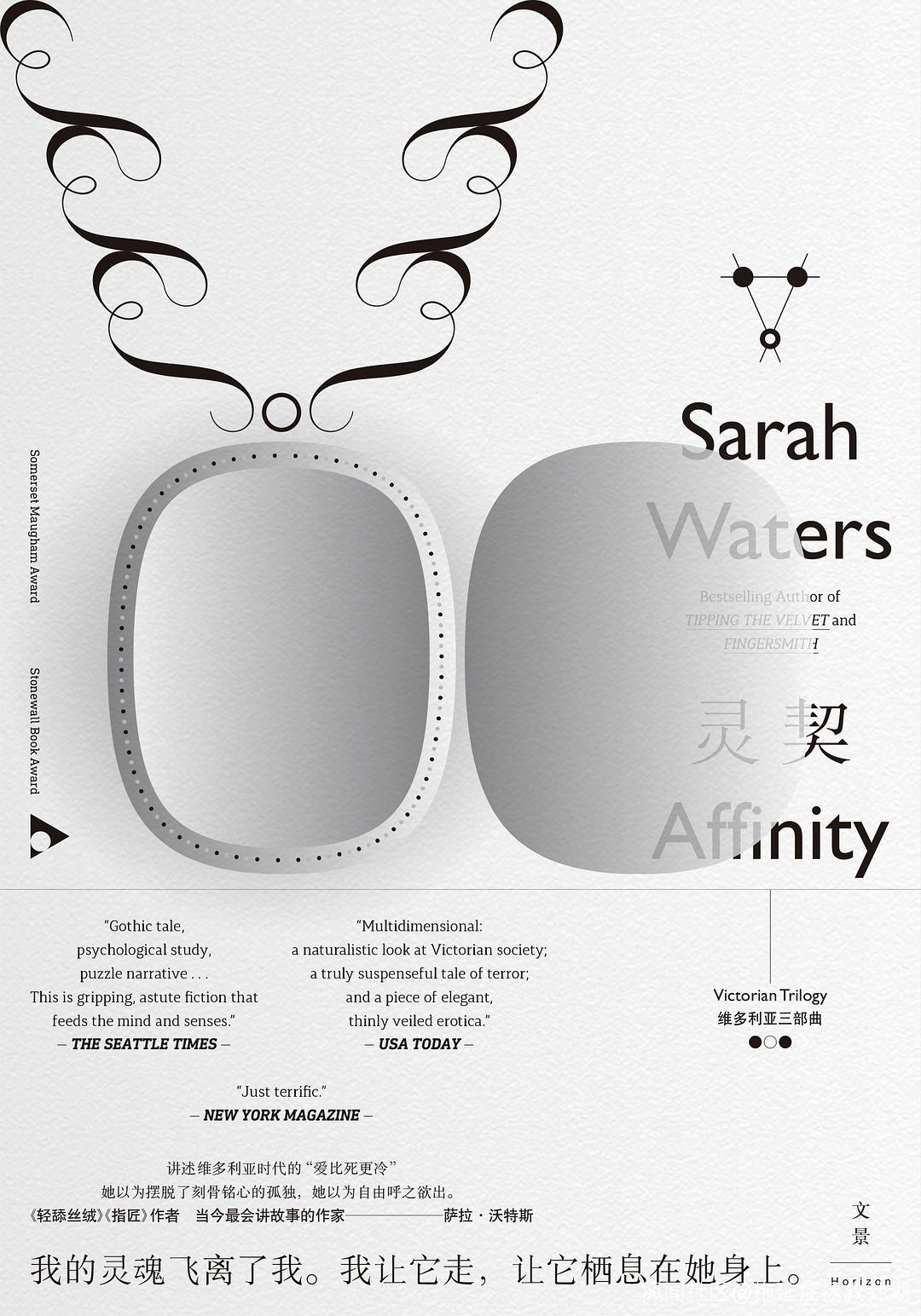

作者[英]薩拉·沃特斯 ,文學博士,書迷稱她為“華老師”。

文學評論界稱其為“當今活着的英語作家中最會講故事的作家”。

《靈契》是其“維多利亞三部曲”的第二部,三部曲講述三個精彩的lesbian故事,同時反映了維多利亞時代社會的方方面面。文中出現的米爾班克監獄在歷史上確實存在。

譯者沈敏,沒錯就是我網友啦。

**內容提要:**富家小姐瑪格麗特見到女囚塞利娜·道斯,驚為天人。她喚起了她對於被囚的痛感,對自由的渴望,對未知生活的嚮往。她無法控制地頻繁前往監獄,對塞利娜關照有加,從同情到認同,從共鳴到愛意,瑪格麗特對塞利娜的感情一發不可收拾。

首先要承認的是,此書哥特風濃郁,晦暗壓抑,初讀時的預判在結尾處遭到猝不及防的反轉。然而倘若開啓上帝視角,一切卻又顯得那麼順理成章,不諳世事的富家小姐和坑蒙拐騙的靈媒,又怎麼能指望兩人會發生一段温暖美滿的故事?

出身上流社會的瑪格麗特在亡父好友的建議下開啓了一次米爾班克監獄探視之行,在外人看來,她將擔任女囚們精神導師。只有瑪格麗特知道,此行是為了排解鬱結,或者更準確地説,是為了從比自己更悲慘的人們身上獲得慰藉。

瑪格麗特有多悲慘呢?失怙失戀、自殺未遂、抑鬱多時、長期嗑藥、神經敏感,還是家裏唯一的大齡未婚女青年。相比女囚們的生存之苦,瑪格麗特的不幸的確帶有小布爾喬亞式的色彩。然而監獄的刑期或許有盡頭,一味沉溺在過去的漩渦裏的瑪格麗特卻難有走出來的那一天。

歷史上的米爾班克監獄

一次無心的窺視,瑪格麗特發現了一位在晦暗的牢房裏手捧紫羅蘭的女孩。這個女孩名為塞利娜·道斯,她曾是靈媒,因在一次通靈活動中造成當事人死亡而入獄。

最開始,瑪格麗特小心試探,在圖書館蒐集有關靈媒的資料,偷偷在日記本上記下每一次與道斯的互動。漸漸地,瑪格麗特笨拙示好,道斯則發揮自己作為靈媒的特長,雖神神叨叨,卻總能一針見血地戳中瑪格麗特的心事。

一來一往,道斯還藉助自己的通靈能力傳遞信物,一束花、一縷頭髮、一個頸圈……它們悄無聲息地出現在瑪格麗特的房間裏,成為二人不能説的秘密。後來無數次的探訪,瑪格麗特早就超脱了好奇心與憐憫的驅使,轉為隱秘的愛。

這份未説出口的愛,道斯感受到了,並且毫無保留地説出來:

“我在找尋你,如同你在找尋我。你在找尋我,找尋你自己的靈契。要是你讓他們把你我分開,我想我們都會死!”“你和我,我們是一個閃光的物體被切成的兩半……我們的肉身是一樣的,都渴望擁抱自己……”

這種找尋另一個我的理論並非道斯獨創,比如柏拉圖就認為,原始人四手四腿兩張臉,因為得罪神祇而被劈成兩半,孤獨的一半流落世上,苦苦尋覓走失的“靈魂伴侶”。

道斯的步步緊逼很快使得瑪格麗特潰不成軍,之後,兩人一起精心策劃了一場越獄,準備遠走高飛追尋自由。看似柳暗花明的走向卻未能迎來一個光明的結局,可憐的瑪格麗特,原以為自己是故事裏的主角,不曾想自始至終都在為他人作嫁衣。

故事結尾,遭到戀人背叛的瑪格麗特孑然面對着滾滾東逝的泰晤士河,心如死灰。

如果説道斯的狡猾無情是造成瑪格麗特悲劇的最大推手,那麼瑪格麗特對家人的疏離、對自我的封閉無疑是悲劇的肇因。

兩年前,父親去世,同性戀人海倫成了自己的嫂子。雙重打擊下,瑪格麗特吞食過量嗎啡求死,雖獲救,卻陷入長期的抑鬱。母親早早看出了她和海倫之間的貓膩,卻假裝不知道,反而勸她結婚,還送來氯醛助她安眠;偶爾和海倫獨處,想要回溯往昔時光,海倫卻勸説她往前。

瑪格麗特早早膩煩了這些不合時宜的關心,或者説,她早就從精神上脱離了家人。

在母親身上她看到衰老,看到“乾枯、蒼白、瘦成紙片,變成一片葉子,夾在黑色的枯燥的書裏,沒有人會記得”此般未來。

海倫不負眾人所望,成為賢妻良母,再不是記憶中那個離經叛道的女孩。

哥哥斯蒂芬是從劍橋大學畢業的律師,他的存在給了同樣才華橫溢但受性別限制的自己當頭一棒。

妹妹普莉絲面容姣好、初為人婦,雖然淺薄了點,但她擁有着被呵護的順利人生,而這總是讓人嫉妒的。

一個不幸的人不會願意紮在幸福的人堆裏,尤其是幸福的人們是自己最親近的人。她要麼自我隔離,要麼尋求一個更為不幸的羣體飲鴆止渴。

所以當瑪格麗特遇見身陷囹圄、通靈技能卓越的道斯,輕易便受到了對方花言巧語的蠱惑,企圖解救“另一個自我”,奔赴那抽象的自由。

然而整個故事並不是瑪格麗特一個人的悲劇。如果將視線從兩位主人公身上移開,我們還會發現遭主人誘姦併產子的女僕、因盜竊入獄的年輕女孩、不堪家暴殺死丈夫的淑女、自殺未遂的下層女性、死在獄中的老婦……

猶記第一次造訪監獄時,瑪格麗特感慨女囚們安靜無息,看守長説她們不能主動發出任何聲音。

失語的狀態不僅屬於女囚,瑪格麗特雖然有筆、有社會地位,説的話也有人聽,比如常常將自己在監獄中的見聞講給家人、訪客聽,但這不過是滿足了上流社會對未知世界的好奇而已,更深層次的情感是不被傾聽與理解的。

因此她忍不住發問:“為什麼男人的聲音可以那麼清晰,女人的卻總是被壓抑?”妹夫巴克利無心的一句話道出了真諦——女人能寫的東西,無非是“心靈的日記”。

瑪格麗特並非不知道這是男權社會對女性的偏見,否則也不會自嘲女人生來就要人云亦云,這是她們的職責。但她時常掙扎於顧影自憐與為女囚們疾呼的困境裏,根本不清楚自己真正想要追求的是什麼。

如果説未經審視的生活不值得度過,那麼未經實踐的生活可謂危機四伏。如果瑪格麗特能在無數次的監獄探訪中、從形形色色的女囚身上體悟到生活的艱難,那麼她就會明白,一個連獨自穿衣都辦不到的人,在脱離了家人的庇護下,是無法在社會上生存、更遑論獲得自由的。

華老師對瑪格麗特的感情或許正是印證了茨維塔耶娃那句“以訣別,而不是以相逢,以決裂,而不是以會合,不是為了生,而是為了死來愛才愛上並且愛下去的。”雖對主人公飽含深情,然而憑其一己之力終究是無法逃脱自己與社會搭建的牢籠,那麼只好決絕地將其扔到冰冷的泰晤士河裏去,再也不見。

而瑪格麗特的一生早就在蘭波的詩中得到概括,“不再痛苦就是我的吉運,可惜我的一生只是幾次小小的癲狂,可惜。”