不堪回首的外交歲月——國民黨敗退台灣之後密謀和西德建交_風聞

德国研究-德国研究官方账号-有关德国研究的中国顶级学术刊物2019-03-28 16:14

【陳弢 同濟大學德國問題研究所助理教授】

今天的聯邦德國分別是中國大陸和台灣在歐盟的最大貿易伙伴,其互相之間所進行的政治經貿文化交流對歐亞大陸的和平繁榮起着重要的作用。而1949年先後成立的聯邦德國(本文中簡稱西德)與中國政府在冷戰中分屬東西方兩大陣營,陷入了敵對的關係。然而與美、英、法等西方大國不一樣,西德既未與同屬西方陣營的台灣當局建立“外交關係”,又未承認新中國。這種狀況為上

世紀70年代中德兩國展開建交談判併成功建立外交關係減少了諸多障礙。不過這種狀態的形成卻並非易事。50年代初期,台灣當局曾聯合美國政府向西德政府發起了強烈的“建交”攻勢,並一度與西德政府進行了密切的往來。這不僅是1949年後中德關係發展過程中的重要事件,也直接體現了冷戰初期西方陣營內部的相互關係。

就對此問題所進行的研究而言,冷戰結束後,德國學者開始用德國的檔案材料進行考察。台灣“中央研究院”歐美研究所副研究員陳郴對二戰結束初期至1955年台灣當局宣佈對德終止戰爭狀態期間的西德與國民政府關係進行了考察,但對台灣當局對西德政策的發展過程、對德聯繫渠道、台美之間如何就此進行交涉和中共的影響因素等問題缺乏探討。中國大陸的相關研究則更為薄弱,在提及50年代台灣與西歐國家的關係時,有的文章認為當時“歐洲對美國言聽計從”,甚至錯誤地認為“聯邦德國一直與台灣保持着外交關係”。

為了能對當時台灣對德政策及其影響因素有一個更全面的認識,本文利用台灣、中國大陸和德國的相關檔案文件,以更多的國際史視角,對台灣當局對德政策的發展過程、對德聯繫渠道、台美之間的交涉和中國政府在其中的影響進行研究。

一、1949年前後的中德關係

1945年二戰結束後,隨着納粹德國的敗亡,美、英、法、蘇4大國於1945年9月20日全面接管了德國的對外事務,並開始陸續邀請曾參加對德、意、日軸心國作戰的15個國家派遣軍事代表團進駐德國,以加強盟國間的聯繫,並協調對德管制政策。中國作為主要戰勝國和聯合國5個常任理事國之一,參與了佔領和管理德國的工作。中國駐德軍事代表團於1946年1月21日在柏林美佔區成立。

這是1941年中國政府正式斷絕與納粹德國的官方關係後,在德國建立的具有官方性質、且承擔領事和對德佔領事務的機構。在1949年東、西德政府分別正式成立前,駐德軍事代表團承擔了類似於大使館的職責。此外,中國政府不僅計劃恢復中德經貿關係,還擬定了相對寬容的對德和約草案。同時,中方也相繼恢復了位於漢堡(英佔區)和斯圖加特(美佔區)的兩處領事館。

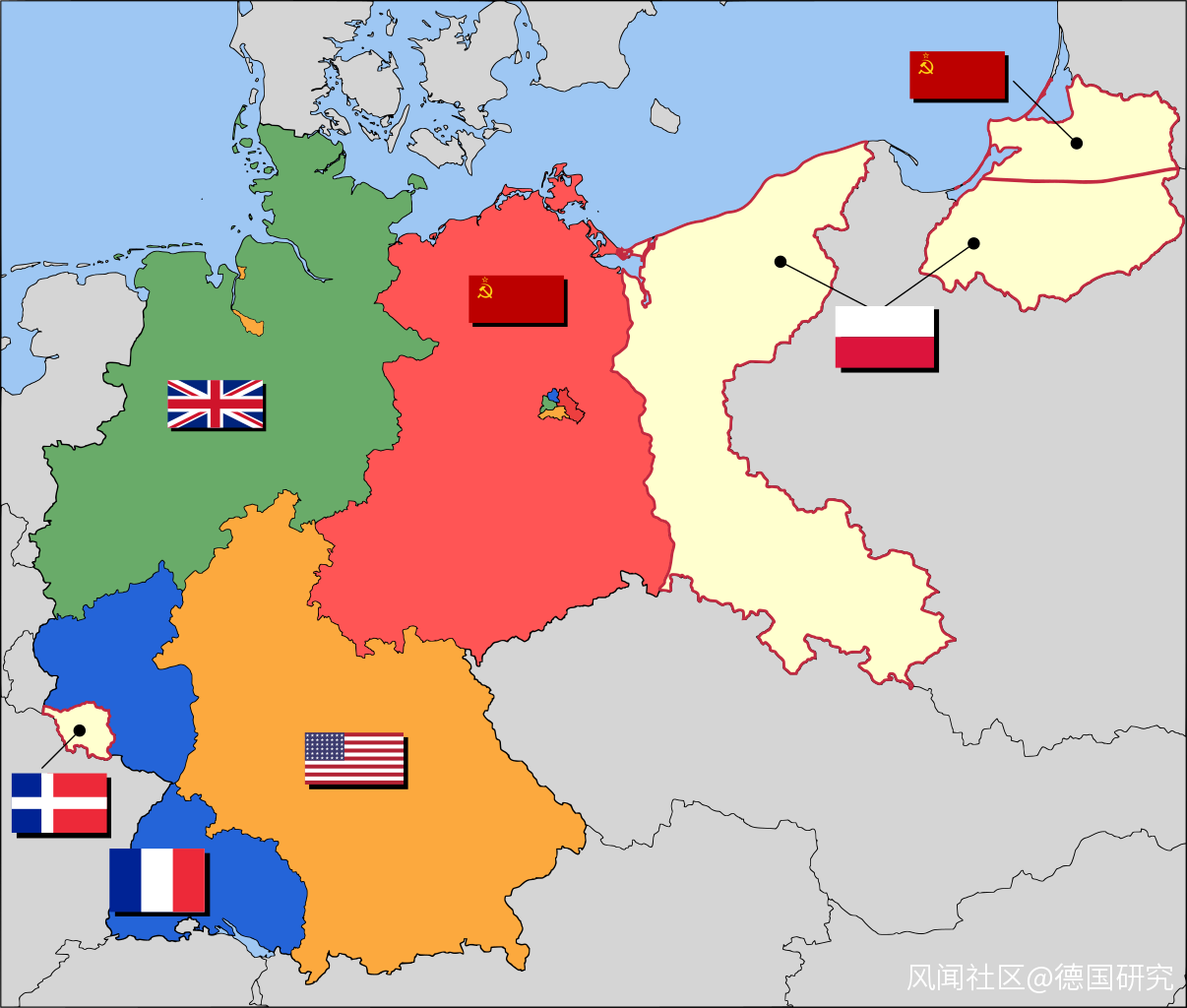

二戰後德國被各戰勝國佔領

1949年9月至10月,國際冷戰和中德兩國國內局勢都發生了重大變化。9月20日,聯邦德國政府正式在波恩成立,其內政外交秉持敵視社會主義陣營的意識形態。而當時中國正值國共內戰末期,國民黨當局在中國大陸的統治已瀕臨結束,並準備撤往台灣。10月1日和7日,新中國和民主德國政府相繼成立。作為社會主義兄弟國家,雙方很快建立了正式外交關係。因此,若聯邦德國再與退往台灣的國民黨當局建立“外交關係”,那麼中德關係就將會出現完全按意識形態來劃分營壘的狀況。

儘管此時在中國大陸國民黨軍隊已兵敗如山倒,但國民黨內部以時任“行政院副院長”和中德文化協會理事長的朱家驊為代表,仍在國民黨中央非常委員會上提出了“趕快承認聯邦德國政府,並與其恢復邦交”的建議。這一提議得到了國民黨中央的一致通過並交由“外交部”辦理。

1949年10月28日,朱家驊通過其德國友人,向西德首任總理阿登納轉交了一封親筆信,祝賀阿登納當選。他在信中表示,“中德外交關係雖曾短期中斷,但在精神上雙方的傳統友誼卻從未改變,兩國的外交關係望能重新建立”。1950年春,中德文化協會在台北復會,朱家驊任理事長,楊繼曾、俞叔平等擔任常務理事。隨後,該會在其理事會決議中請求台灣當局恢復中德“邦交”。

在朱家驊的牽頭、主持和聯繫下,張羣(時任“總統府秘書長”)、江杓(時任“經濟部長”)、楊繼曾(時任台灣糖業公司總經理)、關德茂(在台灣中紡公司任職)、俞叔平(時任台北大學教授,並參與中德文化協會事務)等曾在同濟大學就讀或任職的台灣政經大員,成為了此時台灣當局對德事務的重要參與者。這些人之間主要通過同濟在台校友會、留德奧瑞同學會和中德文化協會等組織進行聯絡與協商。

1950年春,“中德文化協會”在台北復會,理事長朱家驊

在朱家驊等人的建議下,1949年9月底“行政院”給“外交部”下達指示,準備向當時已經遷往西德波恩,以美、英、法3國為首的“盟國高級專員公署”派出代表團。然而,當時西德政府在政治和外交上仍然處於美、英、法3國控制之下,也沒有自己的外交部,而且“其他國家派西德代表似需經英美法一致同意”。

因此,美、英、法3國的態度顯得尤為重要。由於當時英國已經準備承認新中國,它對國民黨當局的這一計劃從中阻擾。西德首都波恩位於英佔區,因此英國管理部門對國民黨當局派駐西德代表團的通知故意稽延不發。

“駐德軍事代表團”官員曾親自前往交涉,“亦無具體結果”。面對這種情況,台灣當局“外交部”在1950年2月的一份分析中指出,“目前英國既已承認中共,即使美法兩國對我設立駐西德代表團事予以幫助,似亦再難獲得英方同意。如此,我代表團將難望聯盟國建國德國高級委員會(即盟國高級專員公署———筆者)之接受,暫緩設立”。

1950年6月朝鮮戰爭爆發後,國際冷戰局勢出現了重大變化,歐洲冷戰局勢也由於朝鮮戰爭而加劇。坊間充滿了社會主義陣營將像其在朝鮮半島一樣發動攻勢、一舉拿下整個柏林的傳聞。阿登納認為,西德面臨與南韓一樣的危險,“斯大林對西德所擬定的做法同對朝鮮一樣”。

1950年8月29日,西德一份有關國家安全形勢的備忘錄指出,蘇聯和東德政府將在10月中旬展開對西德的攻勢,“先解放柏林,然後利用東德民警部隊向西德開進”。

在這種背景下,美國決定武裝西德,並重新給予其內政與外交的主權。因此,至少從防共反共意識形態來看,當時的台灣當局和西德政府有諸多共同點。然而,朝鮮戰爭爆發初期,台灣當局的對德政策非但沒有見到轉機,反而進一步陷入困境,突出表現就是撤銷了最後一個“官方”駐德代表機構:“駐德軍事代表團”。

台灣當局是否能夠維持1945年在德國設立的“官方”機構對其發展與西德的關係有着重要的意義。德方對此事一直耿耿於懷,認為台灣當局“那時連領事館的牌子都不願留一塊”。台灣內部也有人認為“使館領事館全部撤退”的做法“未留絲毫餘地”。

西德外交部國務秘書羅爾夫•拉爾1967年在接受聯邦議院親台議員質詢時曾表示,“聯邦德國成立後,中華民國不僅沒有準備承認聯邦德國政府並建立外交關係,反而在1950年底終斷了與我們的領事關係,並撤回了在柏林的軍事代表團。台灣只允許法國在一定情況下代表德國的在台利益”。

由此看來,西德外交部不僅將台灣當局終斷“領事關係”和撤銷軍事代表團及對德不重視作為德台未建立“外交關係”的重要原因,還憑藉這個理由來應付議員的質詢。那麼,台灣當局當時究竟為何要終斷對德“領事關係”和撤銷軍事代表團呢?通過對相關檔案進行考察,可以發現這一過程並非如拉爾所説的那麼簡單。

退到台灣初期,國民黨當局由於本身立足未穩,加上財政極為緊張,在1949年至1950年相繼關閉了28個駐外“使領館”,其中8個在歐洲,包括1949年11月關閉的斯圖加特“領事館”和1950年1月關閉的漢堡“領事館”。

此時,台灣當局在德國唯一剩下的“官方”代表機構就是位於柏林美佔區的“駐德軍事代表團”。因此只要該代表團繼續存在,那麼雙方建立正式“外交關係”便可在時機來臨時進行。

然而,此時“駐德軍事代表團”的日常工作已經難以順利開展。當時在柏林居住的華僑多半居留於蘇英兩個佔區,而蘇英兩國又相繼承認了新中國。這樣該團當時的主要事務,即領事工作就很難繼續維持。1950年2月8日,蔣介石同意“外交部”和“國防部”的意見,將該團軍事人員全部調回。團務由“外交部”派駐該團人員代理。這樣,該團名義上雖仍保留,而實際上只留領事組兩名人員暫時維持,在對外關係上僅具象徵意味。

但即使是這種象徵意義上的關係也很快陷入難以維持的境地。聯邦德國政府成立後,西方各國分別派遣代表團駐紮首都波恩。由於英國的阻擾,台灣當局不能向波恩的盟國高級專員公署派遣代表團,故而與西德的關係無法建立。為此,仍留在柏林的領事組人員多次致信“外交部”,表示其處境的困難並以“為節省外匯起見”為由建議撤銷該代表團,僑務則交由台駐歐其他“使館”兼辦。

朝鮮戰爭爆發後,同樣位於冷戰風暴中心的柏林、地處西柏林美佔區的台灣當局最後一個駐德“官方”機構“駐德軍事代表團”及其最後兩名工作人員都面臨着巨大危機,對隨時可能發生的戰爭心存恐懼。代表團向“外交部”表示,“柏林隨時有被蘇軍突擊佔領之慮”,“一旦有變,亦無法交涉撤退”,並要求“外交部”“速派大員前來主持,以免延誤”。

這種心態在1950年8月15日“駐德軍事代表團”官員趙俊欣給“外交部”的信中體現得淋漓盡致:

“本年7月25日,職擬查看英區我(老)大使館房屋。事前經過使館門房發覺擬刺職之嫌疑犯一名,當報請英當局予以逮捕,惟英警感到該犯已逃逸,現正由英方嚴密追查。尚未破案。

又同月27日,在本團附近發現形跡可疑之人五名,分乘掛有東柏林牌照之汽車兩輛,互給暗號,追隨本團公車。經設法報警,連人帶東予以扣留。全案任由治安當局審理。已向美軍當局交涉,對職及其他本團人員加緊保護”。

這樣的緊張情緒很快從柏林傳回了台北。“外交部部長”葉公超對“行政院院長”陳誠表示,“最近柏林方面局勢漸趨緊張。一旦有變,該團人員撤退困難,恐遭無謂損害。是以經審權衡厲害後,似可將該團予以裁撤”。鑑於該團具有重要的政治和“外交”意義,因此在“外交部”做出裁撤“駐德軍事代表團”的指示後,“國防部”隨即提出了不同的意見。

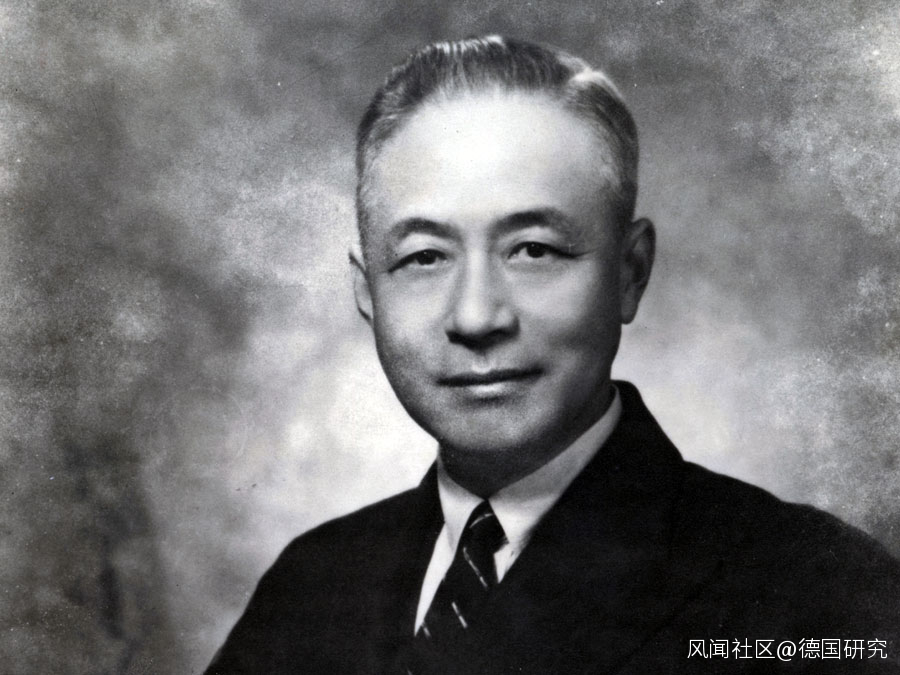

敗退台灣之後的“外交部長”葉公超

“國防部”認為,“一旦歐陸國際關係轉變於我有利之時,則該團之重要性並不亞於我國駐日本盟總之代表團。因此,貴部留德人員,似可以返國述職之名義調回,擬請酌留一員維持團務,該團名義仍可予以保留,相機予以運用”。但“外交部”對此並不認同,表示留員維持團務一事“事實上已不可能”,而即使是日後出現有利的局勢,也將“另設適當機構”。

此時仍留在柏林的領事組成員也是鬥志渙散、人心思變,不再想為台灣當局工作。據大陸最新公佈的材料記載,當時代理團務的“駐德軍事代表團”副團長趙俊欣在1950年夏即已通過其在大陸的岳父冷遹及黃炎培與中國政府取得了聯繫。在周恩來的直接關懷下,趙俊欣決定攜家歸國。最終,趙俊欣等“駐德軍事代表團”最後兩名成員也在9月2日離開了德國,該團正式撤銷。

趙俊欣隨後前往法國巴黎,並於1951年7月攜帶夫人和子女回到大陸,被安排到南京大學任職。儘管更多相關材料目前尚未公開,但趙俊欣的行動在中國大陸被稱作是“宣佈起義,倒向新中國政府”的義舉。由此可見海峽兩岸的鬥爭也是導致台灣當局撤銷在德國最後一個“官方”機構的因素。此後,台灣當局再也沒能在德國的土地上設立任何官方性質的“外交”機構。

綜上所述,台灣駐德“官方”機構的裁撤併非如拉爾所指的僅僅是台方不重視德國事務那麼簡單。這裏面既有當時台灣當局人員及經費緊張和對德事務不重視的原因,也和東西方冷戰和兩岸鬥爭加劇有着重要關聯。

二、台當局開始重新重視對德事務

儘管“駐德軍事代表團”在朝鮮戰爭爆發後被撤銷,但局勢很快發生了有利於台灣當局的變化。先是美國派第七艦隊巡航台灣海峽;10月中旬中國出兵朝鮮半島後,11月底美國交付給台灣第一批軍援,台灣開始由美國的負債變成了資產。

總之,台灣的安全重新獲得了保證,並逐漸成為了美國在全球遏制共產主義戰略的東亞橋頭堡。在此之後,台灣開始重新計劃與世界上的反共自由陣營國家恢復和發展關係,而西德被視作其中的一個重要組成部分。

1950年底,已卸任“行政院副院長”一職的朱家驊在給“行政院”的信函中指出,由於國際形勢演變,“應速與西德建立外交關係”。

10月21日,即“駐德軍事代表團”被撤銷後不到2個月,台灣“外交部”在發給駐法國、駐比利時“大使館”的電報中指出,“我政府因鑑於西德地位日趨重要,而戰前中德關係素甚為密切,為謀今後中德兩國在商務與技術以及其他方面之合作計,自應積極設法與之建立正常關係”。

然而,英、美、法3國外長會議雖然已在9月同意西德成立外交部,但當時西德的外交權力仍由盟國高級專員公署掌控。因此在這封電報中,台灣對駐法、駐比“大使館”表示,“換使一事,目前尚難辦到。但仍需隨時注意此項可能,並於西德外交部成立時,即與西德政府人員,各方接洽。在兩國未能互換使節前,至少可先建立正式聯繫”。台灣當局認為,目前可以操作的,是由此兩處往波恩派駐聯絡人員或設立“總領事館”等,以促進對德關係並辦理僑務。

1951年3月15日,西德外交部正式成立,總理阿登納兼任首任外交部長。與此同時,西方國家紛紛與西德結束戰爭狀態。對於這一變動,台灣當局非常關注。“外交部”認為,“結束對德戰爭狀態,但須同時與西德建立外交關係,互派使節,始具意義”。

阿登納

“外交部”同時電告駐美“大使”顧維鈞,要其“先探美方意見,請其支助,轉起洽德方,預為佈置”。此後,在對德活動中尋求美方的援助,成為了台灣當局的一貫做法。

8月,在收到準備建立與西德的“外交關係”的指示後,顧維鈞即與美國國務院主管部門進行了聯繫,美方允諾電告駐德美方代表,要求其和駐西德的英法代表協商,以“覓得對各方圓滿之解決”。

然而直到1個多月後,美方才做出答覆,表示經過與各方接洽,“西德政府因在中國大陸尚有德僑甚多,若與中國政府發生關係,難免中共不取報復手段。再中國前設兩領事館,系由中國軍事代表團向高級專員公署取得承認。現外國設使領館,須向德政府取得承認。故在技術上言,並非恢復問題。又英國態度仍無與前異,目前似無改變趨勢”。

對於西德政府的態度,台灣當局心知肚明,認為以僑民安全等理由拒絕“僅為西德推諉之一種藉口而已。究其實際,自我政府退出大陸,各國對我信心不堅。

復因各民主國家仍有心存幻想如英國者流,迄仍承認中共,在團結反共之步調上,未能與其他民主國家一致行動。在此情形下,西德對我建交、換使及恢復領館事,乃出之於觀望之一途。觀此事,現我自仍應多方設法,積極進行,一旦國際環境對我作有利之特點時,即不難迎刃而解矣”。

除了顧維鈞在美國活動外,台灣當局還將美“駐台北大使館”作為中間人與美國務院聯繫請求幫助,並表示“美政府如能就建立中德外交關係一事予我協助”則會提升雙方的睦誼。對於台灣與西德“建交”的請求,美國政府儘管不像英國那樣表示反對和從中阻擾,但也沒有太大的熱情。美國國務院回覆台方,“第一步當為與西德政府進行磋商”,第二步才是“取得盟國高級委員會(即盟國高級專員公署 ———筆者)之同意”。在這種情況下,葉公超只能要求時任“駐法大使館代辦”的段茂瀾在法國加強與德國人聯繫,並實現先設立“領館”的目的。

三、台當局開展的對德“建交”活動及西德政府的反應

“駐德軍事代表團”撤銷後,台灣當局將德國的領事事務交由駐法和駐比“大使館”負責。而隨後與西德方面直接進行的“建交”洽商,也大都由這兩處“使館”負責。在1950年代初期,以時任駐法“代辦”段茂瀾在其中的活動尤為突出。

段茂瀾是當時台灣當局不可多得的“外交”人才之一,不僅精通英法德俄西等多門外語,還曾在1949年之前,任職於國民政府駐澳大利亞、菲律賓和英國的使領館,外交閲歷豐富。這使得他能夠在對德活動中充分利用自己的語言能力和交際圈。其在任職駐法“大使館”之初所順利處理的“凌孟叛亂事件”亦為其在台灣當局內部獲得了更多的支持。

在與西德接觸的初期,段茂瀾發現,“德國駐巴黎之總領事其職務以商務關係為限,不能涉及政治範圍”。於是他建議“外交部”“以保僑為由,先恢復駐西德總領事館。再商換使,阻力較少”。他提議,“我方似宜先行終止對德戰爭狀態,以對德國釋出善意”。“外交部”當時表示贊成。但蔣介石的批覆卻指出,“對德外交,至少應使商務或領事館可以恢復,屆時再議其他”。他認為,“在西德態度如此猶豫期間,我政府似不可自動採取宣佈對德戰爭狀態終止之步驟”。這樣,先行終止對德戰爭狀態以換取“建交”的提議被否決。

1952年5月26日,美、英、法3國與西德簽訂和平條約激起了台灣當局與西德“建交”的熱情。“外交部”仍認為,西德政府一旦獲得完全外交權力,就會考慮與台灣建立“邦交”。因為“中德關係素甚友誼,兩國政府反共立場又屬相同,自宜合作。且德國與日本近已恢復外交關係,與我尚無聯繫,似非所宜”。

在這種狀況下,葉公超於7月3日親自致電段茂瀾,指出台灣方面“對德復交事極重視,現擬請兄以私人名義前往波恩遊歷,相機推動以期促成”。

葉公超還要段茂瀾探尋前德國駐華軍事顧問團團長、與國民政府高層關係極為友好的亞歷山大•馮•法爾肯豪森將軍的下落,“聞其對西德政府尚有相當聯繫,可向之先行探尋”。此外,葉公超還委派曾在德生活多年、與德國各方面人士頗為熟悉的台灣糖業公司總經理楊繼曾與段一同前往。

8月15日,段茂瀾和楊繼曾由瑞士赴德。兩人在瑞士時,首先與當時在瑞士居住的親蔣人士漢斯•克蘭等人進行了談話。克蘭當即將西德聯邦情報局首腦、阿登納親信賴因哈德•蓋倫介紹給段。蓋倫承諾就台灣與西德“建交”一事與阿登納協商。

到西德後,段楊二人首先找到了法爾肯豪森。仍親蔣的法爾肯豪森不僅對段楊二人予以親切接待,還親赴波恩與時任德國外交部政務司助理的哈索•馮•艾茲多夫和外交部遠東司司長貝茨分別進行了長談。經過這些努力後,艾茲多夫表示可通過商務易貨協定作為“建交”的先聲,但須西德各部多門商量後才能最後做出決定,此事尚需時日。為此,段楊二人只好暫時回到巴黎。

經過與台灣方面協商之後,段楊二人於9月9日再赴波恩,並向德方提出了台灣以糖2萬噸易貨西德肥料的建議,而具體協議將通過換文或議定書,並簽訂一份“通商暫行辦法”的方式達成。但在這份“暫行辦法”的第三條,台灣“外交部”則加入了互換“領事”的條文。正是這項條文,使得與段茂瀾協商的德國外交部政務司主管“頗有難色”。

他直接對段茂瀾表示,“西德對台採取中立政策,如有變更,須經內閣會議通過才行”。此外,德方還表達了希望台灣方面即日宣佈對德終止戰爭狀態。而聯邦政府隨後提交給議會審定的《國際糖業協定》草案儘管包括了從台灣進口食糖的內容,但也同時認可了由捷克斯洛伐克、波蘭和蘇聯等國提出的與台灣進行貿易“並不代表承認台灣的國民黨當局和中華民國為中國的合法責任政府”的條款。

但此時的台灣當局堅持認為,通商和“換領”應該同時進行,而宣佈對德終戰一事只有在商務或“領事館恢復”後才能進行(蔣介石批覆)。後在“互換領事”暫時無望的情況下,台灣“外交部”才指示段茂瀾可以與德方簽署單純的易貨協定。此後段茂瀾又兩次赴德,但“建交”一事仍無任何結果。雖然雙方的接觸開啓了台德之間貿易交往的大門,卻未導致“外交”關係的建立。

前文已提到,儘管美國政府對1951年台灣當局謀求與西德“建交”並無太多熱情,但台灣當局在段楊二次赴德之行未果後,又重新加強了對美國的工作。因為美國當時是自由世界的領袖,而西德和台灣又均為美國在不同區域內的重要盟友,而且儘管西德已恢復外交主權,但美國對西德仍擁有巨大的不可替代的影響力。

1953年4月24日台灣“外交部”致電顧維鈞,要求其與離台經美返回巴黎的段茂瀾取得聯繫,商討對德事務,“希相機商請美外交部從旁予我協助”。

於是4月底至5月初,段顧二人一起在華盛頓展開了活動,並相繼拜訪了美國務院參事道格拉斯•麥克阿瑟和遠東事務助理國務卿瓦爾特•S.羅伯森等諸多官員。

在與羅伯森的對話中,顧段二人表示“斯圖加特屬美區,如美助我先復該館,則漢堡領事館亦易恢復”。段茂瀾對於美國估計過高,仍然相信可以借美國之力促成“建交”一案。他對台灣“外交部”表示,“以瀾查此事,如由華府推動收效較易”。為此他還在巴黎同美國務院助理國務卿莊來德進行了協商。

1955年5月,美、英、法等西方國家正式批准了《巴黎協定》,由此聯邦德國恢復主權,並加入了北約組織。台灣“外交部”認為,“西德恢復外交主權,而我亦與美訂約,厲害亦趨共同”。為此“外交部”指示顧維鈞,“希即向國務院重申我對德復交願望,盼能由其向德表示美國政府對此事之關切,從旁推動,以期早日促成”。

實際上美國此時對於協助德台“建交”感到相當為難。一方面,美國對德影響力在西德恢復主權後日益下降;另外一方面,美國在全球範圍內忙於與蘇聯的冷戰,對於盟友之間的相互關係,尤其是相隔遙遠的西德和台灣,更是沒有精力顧及。為此葉公超只能親自出面與美方接觸,以説服美國政府提供幫助。1955年3月31日,美國駐台“大使”卡爾·藍欽在拜訪葉公超時表示,對於與西德協商建立“外交關係”一事,應該由台灣當局直接向西德政府作初步接洽。而葉公超對藍欽坦露,“已數度與西德接洽,但未獲圓滿答覆。因此,決定請美國政府從中斡旋。望美國駐西德大使能設法向阿登納提及此事”。葉公超還在訪美時向國務卿約翰·福斯特·杜勒斯直接求助,表示“與西德直接間接商議建交事歷時三載尚未成功,盼美方詢情代為促成”。

在台灣方面的多次請求下,美國還是允諾予以協助。羅伯森向葉公超表示,“深願見西德承認民國政府。但在上次美方向西德政府提及此事時,西德政府答告對大陸與台灣兩個中國均不擬承認”。羅伯森建議,“現院中研究,以為如能向西德説明承認範圍可仿效中日和平條約換文所規定者即是適用於現在中華民國政府控制下或將來在其控制下之全部領土,西德或可同意”。

而對於台灣藉助美國的影響謀求與德“建交”,西德官方頗為不滿,直言不諱對台方表示“在目前國際局勢下,欲求中德建交換使似嫌妄想”。德方在美國面前也挺直腰桿表示“(對)兩個中國不擬承認任何一個”。與德方對話的美國官員認為,德國人在美方面前之態度“似甚直截”。

此時西德國內就對華政策存在着巨大爭論,基民盟和基社盟支持與台灣發展關係,社民黨和自民黨則支持與中國大陸建交。而在西德政府內部,實際上除了發展商務往來外,並不願意與台灣“建交”。

首先,對於1949年後的中國問題,當時在西德政府中佔主導的觀點是,台灣當局只是“流亡政府”,“國民黨重返大陸執政的可能性微乎其微”。建國後,發展經濟是西德政府關注的重點,而中國大陸在經貿上有着遠比台灣巨大的潛力。為此,西德企業界的東方委員會主席奧托•沃爾夫•馮•阿梅龍根曾力勸阿登納不要和台灣發展“官方”關係。他認為,西德不僅不該同情在兩岸實力對比上較弱的國民黨當局一方,反而“應該為沒有陷入這場東西方衝突的困境中而感到高興”。

但西德又必須顧及到美國的態度,外交部中國科科長馬丁•菲舍爾1953年10月26日提交的一份文件指出,西德在中國大陸和台灣之間應該實施“平衡策略”,“對於福爾摩沙,我們需要儘可能使其不破壞我們與北京的協商和可能達成的協議。對於北京,我們要儘可能地避免其對我們和福爾摩沙的關係產生誤解,從而危及到將來的協商”。

其次,西德政府認為中國問題是東亞地區最複雜的問題,政治上捲入這一爭端對西德不利。阿登納曾在芝加哥公開表示,美國對東亞地區的關注,會削弱其在歐洲對抗蘇聯的能力,“歐洲而非亞洲才是自由世界的決定性舞台,只有當蘇聯獲得歐洲的工業潛力之後,才能挑戰美國的世界霸權”。西德政府多次向台灣方面表示,“德國目前外交活動集中於歐洲,對於遠東實為次要”。西德難以顧及“自由世界”在東亞的形勢,“歐洲國家最懼戰爭,尤恐美國在遠東用武致犧牲本國而危及歐洲安全,在金門馬祖問題確實解決前,其政府對建交一事恐不擬有所決定”。此外,阿登納還對中蘇可能出現的分裂有所期待,認為聯邦德國可能從中獲得蘇聯的讓步。因此,輕易在中國問題上出牌也是阿登納所不願的。

再次,成立初期的阿登納政府,其外交的首要任務在於獲得國際承認,以及圍堵東德、實現國家統一。由此西德政府提出了著名的“單獨代表權”,不承認東德的合法性,此即“一個德國政策”。西德外交部認為,由於中國在亞洲具有重要影響,一旦與台灣“建交”或設立“領館”,那麼亞洲、非洲和近東地區的中立不結盟國家就將以此為理由與民主德國建立外交關係或領事關係。因此,“我們採取的措施每向福爾摩沙傾斜一步,就會給(解決)德國問題帶來負擔”。這對當時的西德來説自然是不可接受的。主要由於以上3個政治和經濟方面的原因,西德政府對於台灣方面的“建交”呼籲始終態度冷淡、虛以委蛇。

四、中國大陸因素的影響

中華人民共和國成立後,儘管並未與西德建立外交關係,意識形態上也與其屬於敵對的兩大陣營,但在對德關係上卻比台灣當局更為積極,不僅很快同民主德國建立了外交關係,而且很早就與西德建立了經貿聯繫。

新中國1個月,西德著名工業企業博世公司就表達了與“新民主中國”建立“合理與互惠合作”的願望,而中國政府也認為“可與之建立密切貿易關係”。

1950年,以非官方形式開展的中德貿易額達到了1942萬美元,甚至超過了中國和與之有外交關係的東德的貿易額。50年代初,中國政府為了打破西方對華的貿易封鎖,在1952年4月的莫斯科國際經濟會議後與西德企業界代表簽訂了總額為1.5億盧布的貿易協定。

儘管該協定後來被西德政府否決,但1953年雙方的貿易額還是從前一年的8560萬上漲到了2.896億西德馬克,大大高於同期440萬西德馬克的德台貿易額。

中德經貿往來所凸顯的中國大陸市場的重要性,不僅給西德各界留下了深刻的印象,也引起了大力發展對外經貿的西德政府的重視。西德外交部的一份文件指出,“與福爾摩沙建立官方關係不會導致雙邊貿易的顯著提升,同時與中國的貿易關係卻肯定將會遭受極大損失”。台“外交部”也認為,德方“復存與中共通商之幻想”,而“與我商務之利益甚少”。

這從經濟上直接導致了西德政府在發展和台灣關係時的謹慎態度。鑑於台灣當局在西德的頻繁活動,中國外交部也考慮對來華的西德貿易代表團“做一些工作”,以制止台灣與西德的接近。在後來同半官方性質的西德貿易代表團達成的貿易協定中,中方甚至同意了德方提出的將西柏林也包括在協定之內的請求,實際上是向西德方面傳達了善意。

中方在對德活動時,政治上一直“注意避免產生兩個中國的不良影響”,“不參加有台團參加的活動”,並向記者“闡明我反對美帝制造兩個中國陰謀的主張”。同時,又表示希望作為中國唯一合法政府與西德建立外交關係,反對德台交往。1954年6月日內瓦會議期間,菲舍爾代表西德外交部和中國外交部西歐非洲司司長宦鄉進行了談話,這是兩國之間第一次官方接觸。宦鄉表示,儘管政治觀點不同,但還是希望中德之間的傳統關係能夠重新建立起來。

中國政府在對德終戰問題上也搶佔了先機。1955年5月5日,《巴黎協定》正式生效,盟國結束對西德的佔領,西德恢復了主權。在這之前,蘇聯已宣佈結束對德戰爭狀態,並尋求與西德建交。

4月7日,毛澤東頒佈了《關於結束中華人民共和國同德國之間戰爭狀態的命令》,從而將對德終戰的主動權牢牢掌控在了中國政府手中。這之後,台灣當局只能哀嘆“尚未採取此一步驟者,僅我一國”。10月21日台灣正式宣佈終止對德戰爭狀態,以“爭取西德合作,進而促成建交”。台“外交部”也向西德媒體表達了將“建交”與終止戰爭狀態掛鈎的建議。然在中國政府宣告對德終戰面前,台灣當局的遲疑不決很難贏得西德政府的好感。

日內瓦會議和中國政府宣佈終止對德戰爭狀態後,中國政府乘勢邀請了大批西德經濟和文化界人士訪華,並表示歡迎同聯邦德國關係正常化。西德經濟界和政界人士要求同中國建立正常貿易關係和外交關係的呼聲逐漸增加。

1955年6月20日,西德政府發言人甚至在波恩表示,“中共如有建交建議,將予善意接受”。只是受制於當時的國際冷戰大環境和美國對新中國的政策,西德官方並未有大動作。而這卻使得台灣“外交部”趕緊聯繫西德“友人”加以制衡,並認為需要“促請美國注意,並設法勸阻”。但無論如何,中國政府向西德傳達的政治意願,極大地制衡和抵消了西德國內支持台灣的勢力及其影響。

五、結語

1950年代初,在國際冷戰局勢變化,西德恢復主權並加入西方陣營的情況下,台灣當局對西德展開了旨在謀求最終“建交”的活動。為此台灣當局集中動用了其在歐洲、美國等地的“外交”資源,並試圖通過美國的協助來達成此目的。然而,從最初的受英國阻擾,到西德政府直接表態拒絕,再到被中國政府對德政策所壓制,台灣當局並未實現“建交”的目標。直到50年代中後期,台灣和西德政府進行的直接“建交”對話都以失敗告終。

以朱家驊為代表的中德文化協會認為,與聯邦德國的邦交之所以始終沒有“恢復”,是由於台灣錯過了時機。但從本文的研究可以看到,德台“外交”關係最終沒有建立存在着多方面的原因。西德對中國大陸市場的興趣、單獨代表權問題和避免政治上捲入中國問題是其拒絕與台灣“建交”的根本原因。

儘管美國也曾為台灣對德“建交”提供了幫助、進行斡旋和協商,但力度明顯不夠,以至西德方面認為,美國政府在50年代的幾次磋商中“僅僅是詢問了聯邦德國是否有意和福爾摩沙建交”。

而在同一時期,美方卻成功迫使西德加入了對華禁運的巴統“中國委員會”,試圖全面限制西德和中國經貿關係的往來。兩相比較,可以看出當時美國對中(台)德關係問題的考慮:即西德可以拒絕和台灣“建交”,但絕不能和新中國發展關係。

中國政府對德政策的影響也不應忽視。通過發展中德貿易、日內瓦會議和頒佈對德終戰宣言等機會,中國政府與西德各界建立起了正式的往來,並贏得了西德政界一部分人的好感。儘管未能成功與西德建交,但卻牽制了西德國內的親台勢力,併為日後與西德進一步深入展開談判奠定了基礎,使台灣沒有成為1972年中德建交的潛在障礙。

台灣在這段時間之內的對德“建交”活動儘管以失敗告終,但並非一無所獲。在此期間,台灣當局重新與克蘭、法爾肯豪森等親蔣派西德勢力建立了聯繫,並在西德組織起了強大的親台勢力團體,從而推動了雙方非官方關係的發展。台德雙方從50年代末開始相互設立了各種非官方的文化、經貿機構,這一交往也延續至今。