從瑞典的“6小時工作制”談談現在討論很熱的996_風聞

观察者网用户_241011-2019-04-10 10:48

昨天風聞社區大包老師的一篇“解決996再難,也不能先解決提出問題的人”引發了網友們的熱議。文章中説:

反對996制度本身,程序員也可以做點什麼,比如列出執行這項制度的公司清單。建立準確的清單能比輿論更真切反映實際情況,如果一些企業或其中一些部門確實在執行違反勞動法的996,那麼無論是誰,都應該被公佈到名單上,成為求職者的警示。

讀者評論中不少圍繞着勞動法展開,其實這件事從頭到尾,在國內引發的輿論效應,都圍繞着程序員這個職業,但是討論度也有限,原因也是因為此事目前還僅侷限在IT行業,説白了,996是一個帶有鮮明行業屬性特色的工作制討論範疇。

這就不得不提一兩年前當時傳遍全球的“瑞典率先實行6小時工作制”的話題了。

2017年1月12日,瑞典Sundsvall郵報報道,當地的一家湖邊老年療養院宣佈“6小時工作日”結束試驗,進入實質性的實施階段。雖然瑞典公眾對這條消息看似反應平淡,但其新聞背景卻頗值得討論。至少,它可以部分地宣告,其他歐美國家對瑞典“6小時工作日改革”以失敗告終的論斷恐怕不是那麼準確。

這項從上至下的改革最早要追溯到2015年2月,當時瑞典社會民主黨聯合當地的左派黨(Vänsterpartiet)在哥德堡市的黑谷(Svartedalen)老年療養院開始了“六小時工作日”的社會實驗,為了更好的檢驗試驗效果,讓旁邊不遠的另一家索蘭根(Solängen)老年療養院的護工繼續實行8小時工作日,實驗時間本來預期有一年左右。

社會民主黨是目前瑞典的執政黨,它是一個脱胎於共產國際的老牌政黨,本身就帶有濃重的左翼色彩。今天它雖然遭到一些右翼新興勢力的挑戰,但仍然擁有瑞典最豐富的政治資源。改善勞工的工作環境,提高工人的福利保障,本就是該黨馭黔首之策略(該黨的施政綱領裏一直把utnyttjande “剝削”視為人民福祉之大敵,而且全名是“瑞典社會民主工人黨”),那麼具體到該黨主導的當下的工時改革,就不能説是一個平地起驚雷的突兀之舉。

這已經不是第一次該黨主導勞工的工時改革了。比如在1972年,瑞典伐木工人聯盟在左翼革命大潮的席捲下,曾發起過多次爭取自身權益的罷工運動。當時他們提出了工時改革和單位時間工資定額雙向提案。

伐木工人舉着“每月最低工資4000克朗”的牌子

鬥爭的結果是資方同意每週45小時工作制,和基本月工資3800瑞典克郎的薪水保證。可以説,當時的伐木工人們的革命鬥爭取得了階段性的成果。

不過,相對於上次工人的反抗鬥爭才換來工作條件的改善,這一次的“6小時工作日”頗有些官老爺們“施捨”的味道,細細檢尋這次工時改革的草蛇灰線,有一些細節很是耐人尋味。

實驗結果的反差

2016年4月,也就是改革一年多以後,哥德堡郵報報道並總結了試驗結果。索蘭根的護工請長期病假的比例是實驗前的2.8倍,短病假的比例也上升了12.2%。這和改革試點黑谷的情況(長假減少了0.6%,短病假減少了50%多!)形成了鮮明的對比。

走訪護工家庭的調查問卷顯示,對“工作時你能否保持精力充沛”這一回答,黑谷持肯定比例的有77%,對比索蘭根的49%。

看起來,這項社會試驗的效果相當不錯。

2015年,那是一個冬天,有一羣白左在黑谷的療養院畫了一個圈,神話般地燃起了工作熱情,奇蹟般地提高了工作效率,冬雪啊灑滿了厄勒海內外,冬雷震醒了約塔河兩岸,啊,瑞典,瑞典,你邁開了氣壯山河的新步伐……

自2015年6月起,不斷有來自英國、捷克、斯洛文尼亞、日本等國官方調研團和民間學者來到哥德堡參觀學習。“8小時”制儼然要成了“草上之風必偃”的歷史垃圾堆的藏品。

而且,瑞典工會的一篇報道似乎對改革的前景充滿了無限憧憬,並且對黑谷的實驗結果做了積極正面的總結:

推動改革的當地左翼政客Daniel Bernmar言之鑿鑿,改革的目標絕不僅僅在職場內,也在職場之外。他舉例説,大批的職場女性在週五這天分外忙碌,不僅要完成手頭的工作,而且要買菜接送孩子,準備週末的各種計劃。工時的縮短讓家人團聚的時間更多,有助與提升整個國民的“家庭感”和社會和諧度。

不過,改革的前景真的如此樂觀嗎?當時瑞典全國各地有不少地區也在蠢蠢欲動跟進“6小時工作日”制,相關部門也實行了有彈性的階梯式的改革步驟,將具體程序實施權下放到各個市(Kommun)。

于默奧(Umea)市一家養老護理中心實施了6小時工作日

從2015年11月9日開始,瑞典北部城市于默奧市在一家湖邊養老護理中心也開始實施6小時工作日改革。改革方案包括每隔一週的週末照常上班。這樣,工作時間原來每兩週是80小時(每天8小時,週末輪休),現在是每天6小時加一個週六日,共60+12=72小時,等於比以前每半個月少工作8小時。這一改革是公共健康部下屬的青少年發展組(注:Socialdemokraternas ungdomsförbund,簡稱SSU)推動實施的,旨在給予僱工更多休息時間,提高工作效率,尤其是會減少員工請病假的次數。于默奧市工會主席Alejandro Caviedes對這一改革表示歡迎,並且有很高的期待。

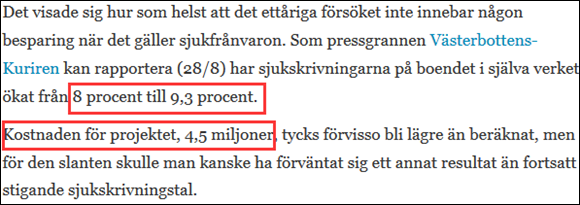

不過9個月之後,效果如何呢?據2016年8月當地報紙西博騰通訊的報道,該湖邊老年療養院的員工請病假的比例從8%,上升到了9.3%,工時的縮短也迫使資方多僱傭了30%的員工,整個工作時間改革計劃共耗費450萬瑞典克朗(約合350萬人民幣),雖然支出比預計的要少一些,但是看起來並沒有達到提高員工出勤度的改革預期。

西博騰通訊的報道:于默奧6小時工作日實施一年左右之後,病假比例從8%增長到了9.3%,整個計劃耗費了450萬克朗

目前還沒有確鑿證據和數據分析,來解釋瑞典南北兩地的養老機構為何在改革效果上差別如此之大。社會學專家們對此也莫衷一是:于默奧這一併不成功的結果,算不算一個孤案?對此能否做一個“盈其良效而不愆其止”的解讀呢?無論如何,這家湖邊療養院的案例已經被英語世界的媒體聚焦,並且做出了符合其本國勞資雙方博弈的判斷:瑞典的改革已經失敗了,那些“職場造反派”們好好看看,就別再痴心妄想謀圖推廣到自身了。

有趣的是,2015年3月,德國《明鏡》週刊風聞瑞典要實行6小時工作日改革,在報道中用上了“勞動使人自由”(Arbeit macht Frei)這一曾寫在奧斯維辛大門上的、難以名狀的“口號”。到2016年10月,該刊再度關注此事,認為改革徒有情感價值和觀感價值(Gefühlswert und Anschauungswert),其初衷早已淪為一紙具文,上面寫滿了屠龍之技。

另外,改革之初,不少反對派的觀點也被英語世界大肆渲染。比如中間黨的Maria Rydén以開始就指出,這項改革會增加政府的財政預算。事實也證明她的預見不是沒有道理的:改革一年來,黑谷不得不增加了15個護工,因為工時的縮短必然要增加換班的人次。工資等各項開支增加了600萬瑞典克朗(約合460萬人民幣),即使病假的減少和工作效率的部分提升可以抵消掉大約300萬瑞典克朗,也就是增加的支出的一半。

長此以往,瑞典能承受6小時工作日帶來的社會成本的不斷上升嗎?

工時改革還是招工廣告?

行文至此,細心的讀者或許已經發現,為什麼這6小時工作日改革的試點放在了一家老人療養院?而且類似“養老院”、“護工”(Socialtjansten)等詞語一直貫穿改革的每個環節?那麼其他行業又是怎麼看這個改革的呢?

問到這個問題的讀者,在筆者看來,已經觸到了此問題的關節點。

事實上,伴隨着黑谷計劃不斷深入實施,在瑞典其他地方的護理行業引起的連鎖反應也越來越大。從2015年夏天開始,不斷傳出其他各個養老護理部門要求跟進實施6小時工作日的呼聲。

瑞典哥德堡護工工會的負責人 Helena Gunnarsson手裏拿着當地護工們要求實行“6小時工作日”的請願書,她5天之內就接到了300多份

在瑞典東北部城市Sundsvall,市政府仍然決定在社會服務領域推動這一改革。而這一改革的主要目的看起來已經偏離了2015年初的初衷,由提高僱員的工作效率變成招攬新員工加入。社會護理這個行業由於勞動強度大,工作時間緊,該行業在瑞典的勞工市場上求大於供,甚至很多本地失業人口包括外國來瑞典打工的人員也不願從事這個行業。Sundsvall護工工會的負責人Eva Rönnbäck毫不諱言地道出躲藏在背後的改革的真正目的:我們缺人,我們要招新(täcker upp på de vakanser som finns)。每天工作6小時,拿8小時的工資,這變相成了該行業的招工廣告。

瑞典養老護工行業的僱工缺口之大令人震驚。據《瑞典晚報》2015年4月的統計,這個行業的供求比為大約是1:4,換言之,如果必須要保持瑞典養老業的基本運轉的話,需要目前的護士(半私有化部門)和護工(完全私有化部門)每個人要承擔四個人的工作量。

從2014年年底開始,瑞典護工工會就不斷地通過請願、國會陳情等各種手段擴大發聲渠道,為從業人員爭取最大利益。

Sundsvall市護工工會為了爭取改善自身工作條件,多次去市政廳請願

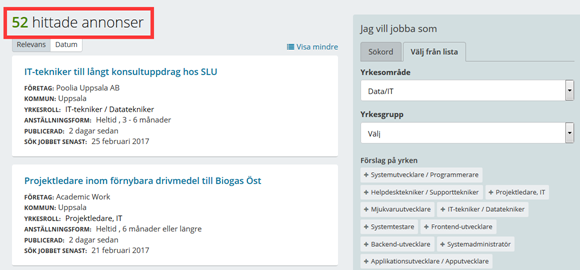

筆者在2010年秋季也曾踏足瑞典職場,在找工作的過程中,對瑞典護工行業招工難的問題也深有體會。在公共就業辦公室(Arbetsförmedlingen)官方網站(瑞典最有權威性的找工作的途徑)上,會列舉各類招工信息,行業目錄內,“健康護理”( Hälso- och sjukvård)這一類的缺口是各分類中往往是最大的,以烏普薩拉市為例,數量是312,遠遠超過某些就業熱門行業比如IT業的52。

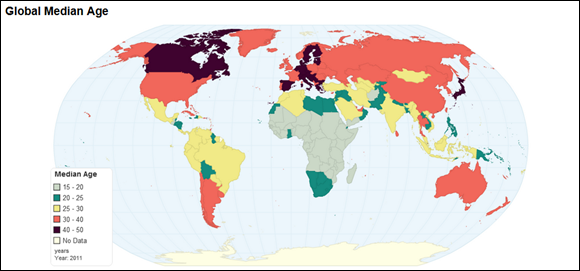

這種情況的出現,與瑞典深度的老齡化人口結構有着密不可分的關係,據美國中央情報局2011年和2013年提供的世界人口結構統計信息,顯示瑞典是全世界老齡化最嚴重的國家之一,2013年全國人口中位數為42.2歲。

世界老齡化程度分佈圖,顏色越深,老齡化程度越高

近來瑞典媒體不斷曝露出的大批風燭殘年的老人返貧現象,並且呼籲全國各界真正團結起來,正視老齡化帶來的一系列棘手的社會問題。

由此,我們也許能夠解開6小時工作日改革試點以養老部門為突破口,社會護工對改革反響最激烈的迷之現象。

相對來講,其他行業對這項改革的不但反應冷淡,而且語多嘲諷。哥德堡警局發言人 Sanna Gustafsson就曾公開表示,如果在警察部門推行此政策,無異於孩子氣的胡鬧(barnslig)。

美國彭博社也一針見血地指出,這樣一種工時改革,基本不可能在白領行業推行下去。

彭博社分析,6小時工作日很難在白領行業推行下去

此項改革還有另外一個重要的導向——就業率問題。文中已經提到,6小時工作日的試驗點導致了用工數量的增加,對降低社會的失業率有一定的促進作用。

瑞典政府力推這一“夕陽紅”產業變成“朝陽產業”,本身也是社會結構帶來的無奈之舉,它就像黑格爾筆下的密涅瓦的貓頭鷹,只有在黃昏後才能起飛。

《瑞典日報》(Svenska Dagbladet)和英國BBC早在瑞典推行6小時工作日後不久,就已經點明,這一舉措在瑞典國內早已不是什麼新鮮事。比如説早在2002年,瑞典Mölndal市的豐田銷售中心為了應對銷售業績的下滑和顧客投訴的增加,已經開始6小時工作日改革。

該中心管理團隊把員工分為兩批輪換上班,工作時間實際上從每天8小時增加到了12小時。在試驗一段時間之後,銷售中心發現效果不錯,提升的業績足以抵消員工工資成本的增加。

對此,英國《經濟學人》雜誌(Economist)以這個例子為樣本,撰文闡述了“大型跨國公司”與“小微企業”在員工工作時間安排模式的不同,毫無疑問,前者在這個問題上有着更多騰挪閃轉的餘地。6小時工作日顯然不是一呼即靈的阿拉丁神燈,能在三教九流中鋪散開來。

瑞典的“央視”SVT前不久報道了老年護理行業的培訓課程也在縮短課時,這顯然是為了配合更大規模的養老機構6小時工作日的推廣。到2017年2月,就是改革試驗兩週年的時候,筆者大膽判斷,會有“6小時工作日”進一步的細則出台,以應對形式越來越嚴峻的瑞典養老產業。

雖然各大英語媒體用了“complete failure”(完全失敗)等語氣強烈的措辭,形容瑞典的這項改革已經失敗,但改革的倡導者十分清楚,這個社會實驗的波及範圍一旦被擴大化,很容易被做出“失敗”的解讀,但如果舉措僅限在特定行業,比如養老護理,它幾乎能立於不敗之地。

類似“完全失敗”之類的論斷,頻繁見於各個英文媒體

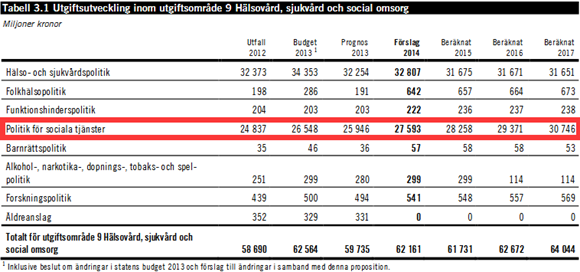

因為養老問題畢竟是剛需,工時改革配合產業的私有化,也可以把政府的財政負擔轉嫁到勞資雙方的博弈上,“6小時工作日”也可以作為一張產業名片,提升整個行業的影響力。下圖顯示,瑞典國會每年用於公共健康(Hälsovård)的財政預算每年都在增長,涉及到社會護理(sociala tjänster,主要是養老護理)這一塊幾乎每年都能接近佔到全部預算的50%:

2017年瑞典總的公共健康預算為640億瑞典克朗(約合500億人民幣),社會護理就有307億瑞典克朗(約合人民幣240億人民幣)

餘論

從瑞典的六小時工作日改革到996,本質上是某行業內部的自我調整和一種異化的“優化”,並不帶有普適性。而且以此為話題擴大宣傳勞資雙方博弈的話題也需要有個限度。

我國目前沒有向西方那種行業內部的獨特工會,我們的工會帶有鮮明的社會主義特色,即並非只針對某一特定行業。試想,如果IT行業發起一項改革,説這個行業從此實行“5小時工作日”,又會有什麼反響呢?