早期埃及考古歷史_風聞

diewisch-历史唯物观察者-2019-04-12 09:44

對於考古學的定義,新中國考古學的主要組織者和領導者夏鼐(1910—1985)是這樣描述的:“考古學是根據古代人類通過各種活動遺留下來的實物以研究人類古代社會歷史的一門學科。”

英國考古學家戴維·克拉克(D.Clarke,1937—1976)給考古學下了一個十分經典的定義:“考古學是這樣一門學科,它的理論和實踐是要從殘缺不全的材料中,用間接的方法去發現無法觀察到的人類行為。”

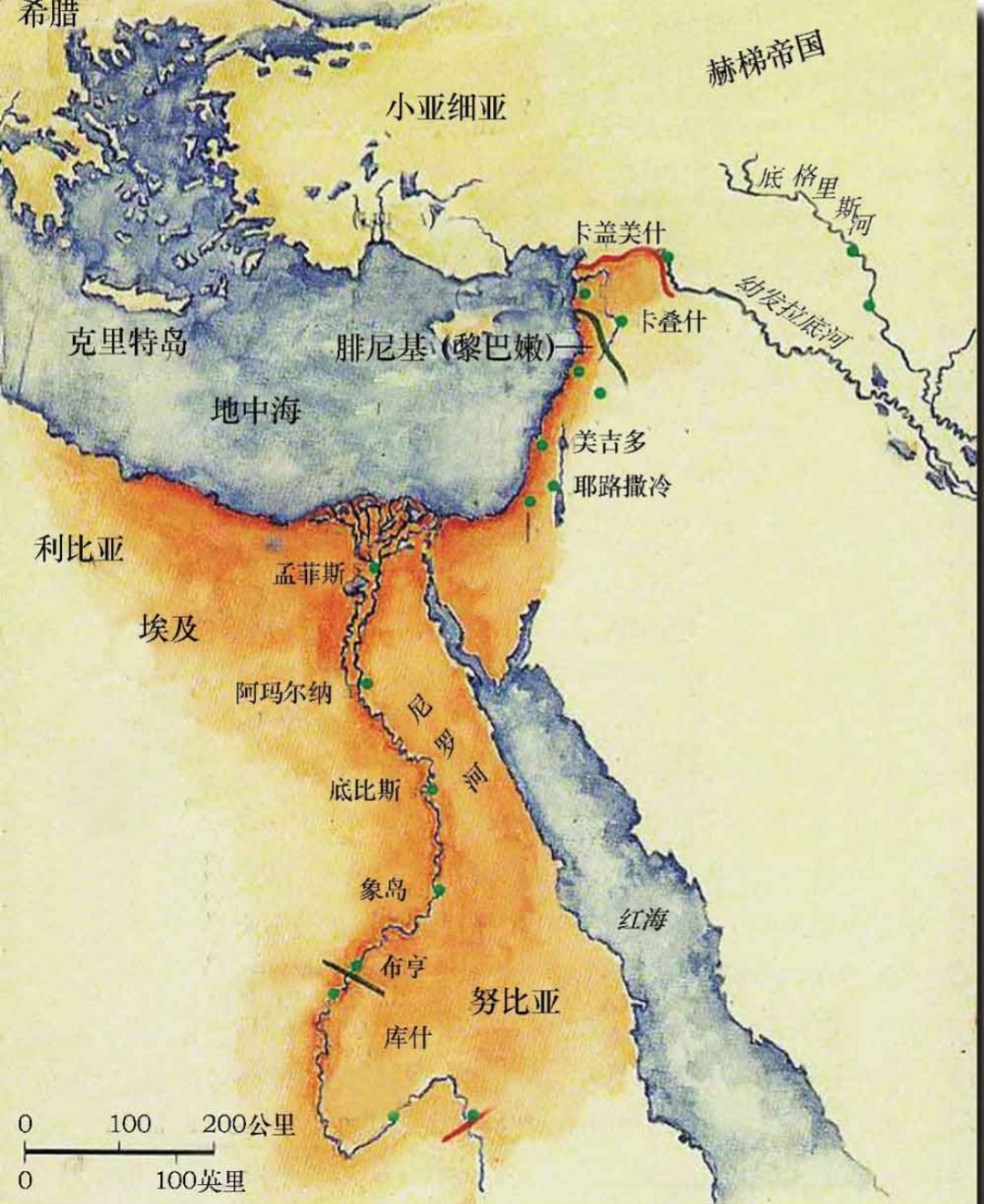

埃及這個文明古國享譽世界。早在中世紀,西方學者便對古埃及文明產生了濃厚的興趣,真正的埃及考古應當説是法國拿破崙遠征埃及的產物。從1798年至1801年,隨拿破崙來到埃及的法國學者發現並勘探出埃及許多古蹟,後來他們把繪製的圖片和相關的記錄和記述出版為《埃及志》。1827年至1829年,商博良與他的第一個學生意大利人羅塞利尼組織了法國—托斯卡納聯合考察隊,他們的足跡從亞歷山大城一直到位於努比亞的阿布·辛拜勒。他們不僅發現了大量古埃及的遺址和遺蹟,還收集了許多實物。1843年至1845年,普魯士考察隊對埃及大量地上遺蹟進行詳細記錄,尤其是對墓室的結構和墓壁上的字畫做了準確的複製,他們還製作了第一幅精確的埃及地圖和許多古蹟的地形圖和復原圖。

古埃及輝煌的歷史從來沒有被完全遺忘,因為它被《聖經》、古希臘和古羅馬的文獻所記載。然而,有關埃及過去的詳細知識早在4世紀下半葉已被人遺忘,當時埃及總督大力推行基督教。此前,古代的廟宇已被關閉或摧毀,古老的宗教儀式被禁止,傳統的象形文字停止使用。一度充滿活力和活動頻繁的紀念性建築被廢棄,最後被流沙所掩埋或被移作他用、完全消失。

歐洲文藝復興所帶來的對古物學的興趣,使得一些歐洲人前往埃及遊歷,為歐洲帶回了對壯觀古蹟的描述和一些出土文物。當時不穩的政局使得前往埃及南部困難而又危險,只有極少數人遠抵第一大瀑布。因此,當時對於埃及的瞭解也只限於開羅附近吉薩的金字塔和獅身人面像。所以一直到18世紀末,歐洲對於埃及的瞭解仍然大體侷限在古希臘文獻記載的範圍內。

這一狀況在1798年發生了巨大的改變。當時,法國正與英國交戰,拿破崙發動了對埃及的遠征,試圖在近東建立基地以破壞英國與印度的貿易。拿破崙除了率領35000名士兵之外,還隨行帶了175名由天文學家、地理學家、繪圖師、建築師、工程師、化學家、博物學家、藝術家和歷史學家組成的團隊。當拿破崙控制了埃及和巴勒斯坦之後,這些專家就開始進行科學研究。他們勘查古代遺蹟,繪製了尼羅河及拉文特地區最早的現代地形圖,研究了埃及的自然史、礦產、灌溉及人口。1798年8月,由海軍上將霍雷肖·納爾遜(H.Nelson)率領的英國艦隊抵達亞歷山大港外的埃及沿海,並在尼羅河戰役中摧毀了法國艦隊。更糟的是,當拿破崙試圖穿越巴勒斯坦去包圍土耳其沿海位於埃克的據點時,英國艦隊正停靠在海邊,擊敗了法國人的襲擊。1799年8月,拿破崙扔下他的士兵和科學家隻身逃回法國。

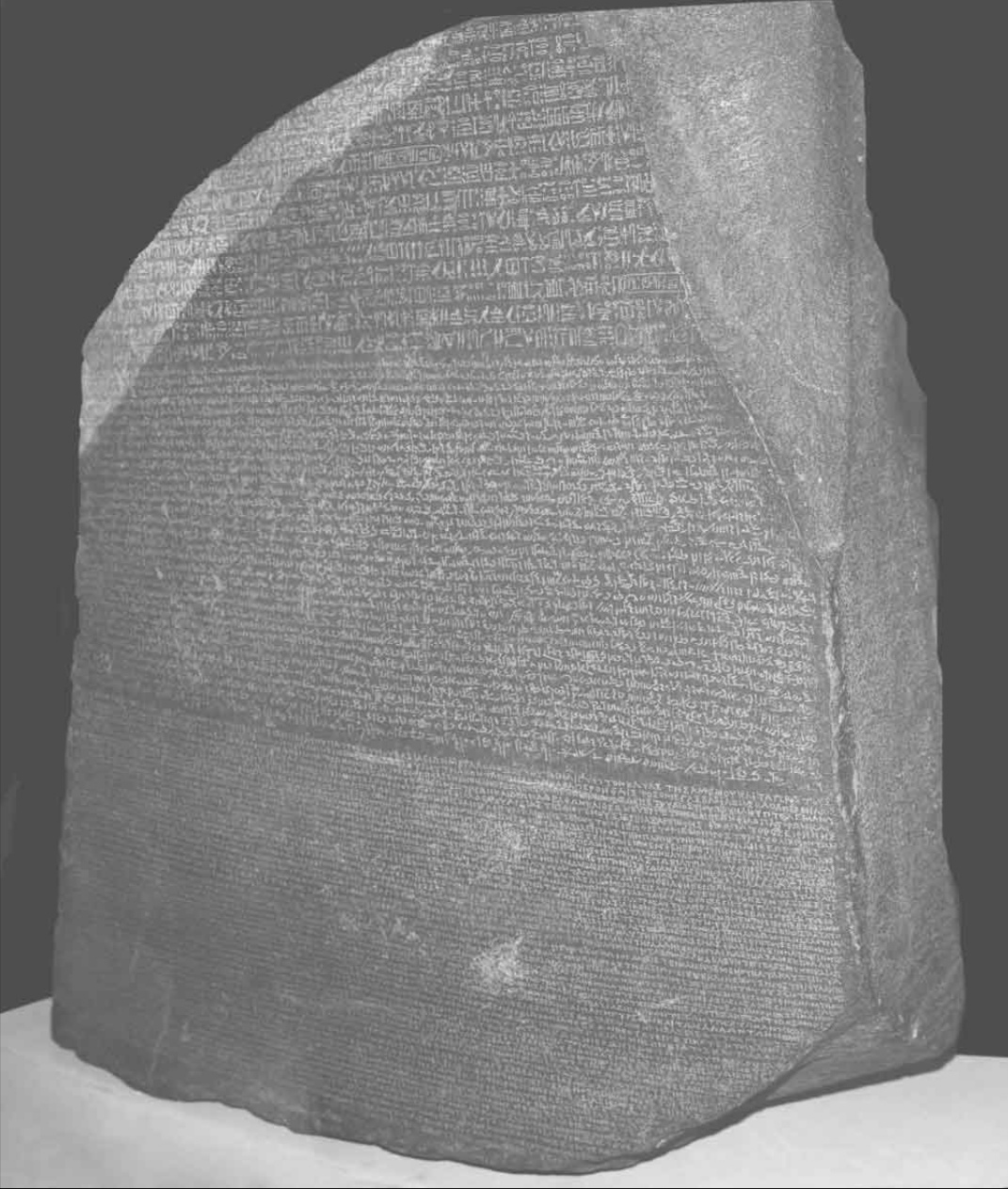

1799年,為了防備英國和土耳其的進攻,法國人在亞歷山大港東面大約40英里的羅塞達附近一處坍塌的阿拉伯城堡修築工事,當時發現了一塊拋光的黑色玄武岩,上面有三排不同文字鐫刻的銘文。顯然,這是一塊古代碑刻,後來被用於修築城堡。法國工程師皮埃爾·布夏爾(Pierre Bouchard)發現這些銘文上半部是聖書體象形文字,中部是世俗體,但是底下是希臘文。布夏爾意識到這塊三語銘文的重要性,他馬上將這塊碑搶救出來,送給開羅的法國學者。由於為破譯埃及象形文字提供了鑰匙,羅塞達碑成為考古學史上最為重要的發現之一。

羅塞塔石碑

埃及的法國軍隊最後在1801年向英國投降。根據簽署的條約,科學團隊所有的採集品、記錄和繪圖都要交給英國。但是,當法國學者威脅要毀掉這些成果時,英國將軍哈欽森做出了讓步,允許法國學者保留他們的記錄和繪圖,但是全部文物包括羅塞達碑都必須移交給英國。法國人將羅塞達碑藏了起來,試圖以個人物件矇混過關。但是,哈欽森用武力奪取了羅塞達碑。結果,羅塞達碑最終入藏大英博物館,成為該博物館最珍貴的藏品。儘管法國對埃及的遠征招致軍事上的失敗,但是拿破崙攜帶科學團隊隨行的遠見為埃及學的發展奠定了基礎。1809—1828年,綜合了拿破崙科學團隊研究成果的21卷本《埃及志》正式出版,其中收錄了藝術家和古物學家巴隆·德農(Baron de Denon)繪製的150幅精美的插圖,成為考察工作不朽的成果。

雖然從一開始,人們歡呼羅塞達碑的發現為破譯埃及象形文字找到了鑰匙,但是在很長時間裏人們對象形文字仍一無所知。當然,學者們從希臘文很快就知道,這塊碑是公元前196年由埃及馬其頓統治者托勒密國王發佈的公告。但是,學者們仍無法讀懂另外兩段銘文。在很長一段時間裏,英、德、法等國家的學者努力破譯羅塞達碑上的象形文字,但是進展不大。而最後的釋讀是由法國學者商博良(J.F.Champollion,1790—1832)完成的。1801年,11歲的商博良遇到了曾參加拿破崙遠征埃及科學團隊的一名成員、數學家弗里爾,從他那裏見到了埃及古代廢墟的圖畫和羅塞達碑的摹本。當商博良知道沒有人能夠破譯古埃及的文字時,便下定決心要完成這項工作。商博良在學習希臘文和拉丁文上顯示出一些語言學上的天分。在遇到弗里爾後,他馬上開始學習英語、德語和意大利語。此外,他還學習研究所需的幾種東方語,如希伯來語、阿拉伯語、迦勒底語、梵語、古波斯語、缽羅缽語(中古波斯語)、帕西語(中古波斯方言)、波斯語及科普特語。他在17歲時完成了這些艱鉅的準備工作。

商博良

商博良從羅塞達碑上國王名字的圖徽入手,將象形符號與國王名字的字母相對應。碑上的希臘銘文提到了托勒密(Ptolemy)和埃及托勒密王朝末代女王克婁巴特拉(Cleopatra)的名字。商博良注意到兩個名字中分別有三個字母(P、O、T)彼此相同,如果它們確是這兩位法老的名字,那麼這幾個象形符號也應該出現在相對應的位置。他還假設,如果第二個名字就是克婁巴特拉,它有兩個A,那麼代表A的象形符號也應該在相應的位置上出現兩次。情況確實如此,他從1821年運抵英國的來自埃及菲萊島的班克斯方尖碑的雙語銘文上,驗證了這一推斷。這增強了商博良破譯象形文字的信心。在克婁巴特拉名字紋飾後面還有兩個半月形和橢圓形符號,它們總是出現在女神和女王名字的後面,因此它們很可能是女性名字的後綴。

受這一進展的鼓勵,商博良着手破譯埃及古希臘君王的其他象形符號。到1822年,他確定了大約22個象形文字的音標值,儘管有些符號的讀音仍不確定。比如托勒密中的T與克婁巴特拉中的T讀音並不相同。1822年,商博良得到了一些從埃及廟宇中臨摹的象形文字銘文。當他看到一些法老名字的圖徽時,他認出了圖特摩斯和拉美西斯的名字,他們都是古代埃及的法老。因此他可以確認,埃及人的名字和詞彙就像西文詞彙一樣是音標詞。商博良後來也成為科普特語的專家,這是一種用希臘字母書寫的古埃及晚期語言。基於語言學上的造詣,商博良很快就能讀懂沒有希臘文對譯的象形文字。隨着象形文字知識的擴大,商博良發現有許多臨摹的銘文存在錯誤。1828—1829年,商博良在一批藝術家和建築師的陪伴下前往埃及,對這些紀念物做再次研究,並對銘文做更仔細的臨摹。三年後商博良去世,年僅42歲。

象形文字的釋讀使得人們有可能將古埃及法老和建築物以年代學序列排列起來,賦予古埃及歷史以新的價值。1842—1845年,由普魯士國王腓特烈·威廉五世贊助、由柏林大學語言學家萊普修斯(K.R.Lepsius,1810—1884)率領的探險隊前往埃及。萊普修斯研究了古埃及首都孟菲斯附近的古王國墓地,發掘了30座以前未知的金字塔和古埃及貴族陵墓。探險隊還在阿瑪爾納、國王谷、底比斯、菲萊、阿布·辛拜勒和努比亞的麥羅埃進行發掘、調查和臨摹銘刻。萊普修斯掠奪了大量文物,運往柏林的就有15,000件。但是,他的主要關注還是集中在古埃及文明的發展上。他的著作,1849年出版的《埃及年代學》、1858年出版的《埃及法老書》和1849—1858年出版的12卷《埃及與埃塞俄比亞的紀念建築》,成為古埃及研究的里程碑。

登上胡夫金字塔塔頂的普魯士人

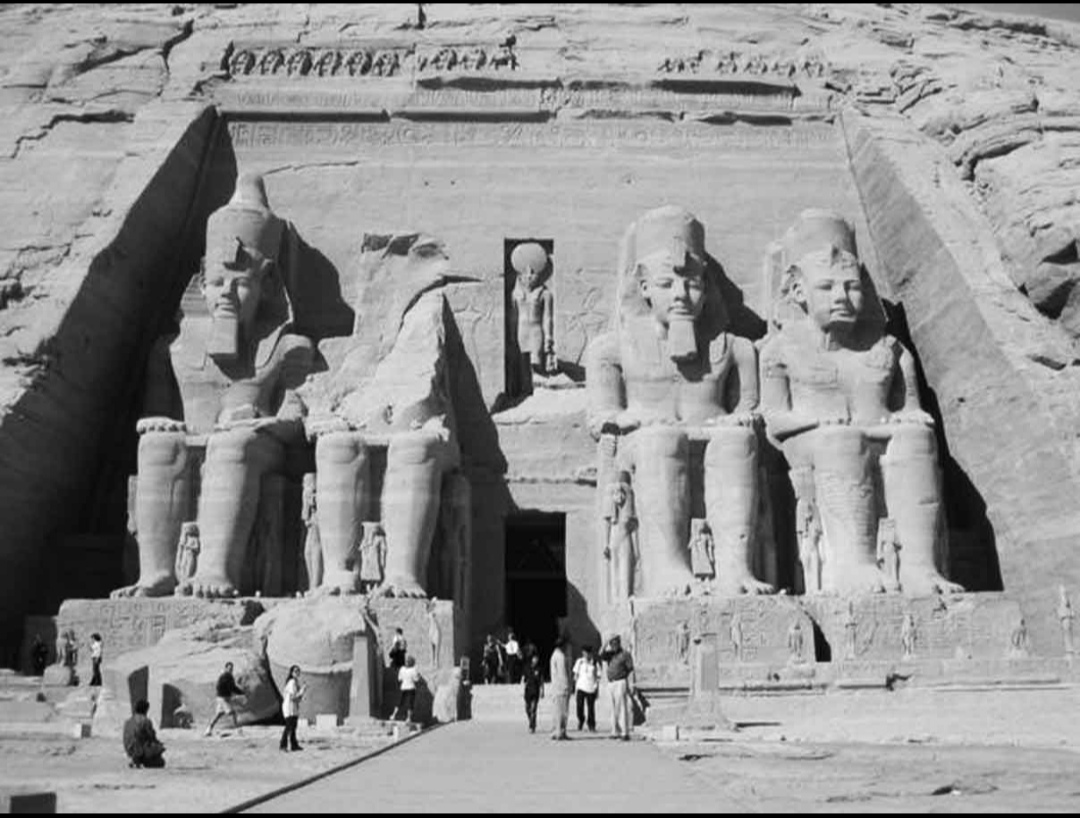

隨着古埃及的發現,歐洲人對埃及的探險和對古物的劫掠也開始了。在諸多歐洲的探險者和文物大盜中,意大利人貝爾佐尼(G.Belzoni,1778—1823)是個值得一提的人物。1816年,他成功地將法老拉美西斯二世的花崗岩巨石雕像的頭和上身軀幹從底比斯的廟宇運到了亞歷山大港,並於次年運到了大英博物館。貝爾佐尼的另一項驚人之舉是發掘位於努比亞阿布·辛拜勒的拉美西斯二世的石窟廟宇。1812年,一位年輕的瑞士探險家造訪了阿布·辛拜勒,他發現從懸崖邊有一具刻鑿出來的巨大雕像,但被沙子一直埋到頸部。他懷疑在沙子的掩埋下,有進入廟宇的入口。1815年,他在開羅遇到了貝爾佐尼,將其想法告訴了他。1817年,貝爾佐尼來到阿布·辛拜勒,他必須搬掉覆蓋在建築物上厚達40英尺的沙子。最後,他挖到了廟宇通道的頂部,成為進入這個雄偉廟宇的第一個西方人。在返回亞歷山大港的途中,他在底比斯做了停留,勘查了國王谷。在那裏,他發現了一些宏偉的墓葬,包括塞提一世裝飾精美的陵墓。在回到三角洲後,貝爾佐尼再次造訪了吉薩的金字塔。運用邏輯推理和考察經驗,他發現了第二座金字塔——哈夫拉金字塔隱蔽的入口。1819年,貝爾佐尼着手將一座高24英尺、重6噸的方尖碑從菲萊島運到亞歷山大港。這是因為一位英國紳士及業餘考古學者威廉·班克斯(W.Bankes,1786—1855)在造訪菲萊島時,發現該方尖碑下部有象形文字和希臘文的雙語銘刻,班克斯在獲得當地高官的許可之後,便僱用貝爾佐尼來辦理這樁事情。在經歷了一番曲折和風險之後,這座方尖碑最後矗立在英格蘭班克斯的莊園裏。上已提及,這塊方尖碑為商博良驗證埃及兩位法老的名字提供了佐證。貝爾佐尼在談及他的盜墓生涯時公開承認,他的目的就是要盜掘墓中的紙莎草出售給歐洲的收藏家。他每打開一座墓,就在古物上踏出一條通道,每走一步就壓碎一件木乃伊。在19世紀的大部分歲月中,盜墓和私人出售文物和藝術珍品的現象在埃及已經司空見慣。這對於嚴肅認真的考古研究來説,無疑是個巨大的危害。這樣的劫掠一直要到奧古斯特·馬裏埃特(A.Mariette,1821—1881)出任埃及古物管理機構的長官之後才被制止。

搬遷後的阿布·辛拜勒神廟

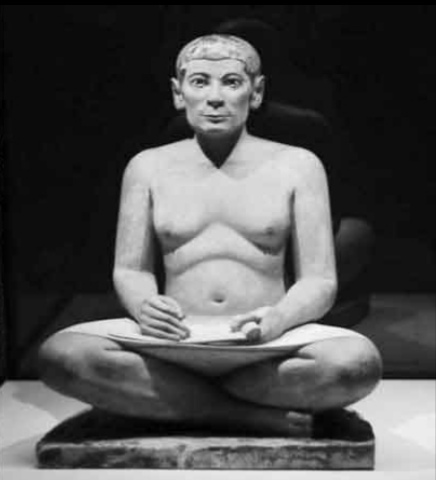

馬裏埃特在1850年為盧浮宮購買科普特文稿而初到埃及,一次造訪孟菲斯的塞加拉時,他注意到在沙堆中矗立的人面獅身像與開羅及亞歷山大港附近許多埃及貴族墓葬的相似,因此推測沙堆下很可能埋着重要的古代遺址或墓葬。於是,他放棄了原來購買科普特文稿的使命,用該項經費僱用勞力發掘這處遺址。果然,他發現了許多古王國時期的墓葬,其中還出土了著名的“書吏坐像”。

書吏坐像

馬裏埃特感到他正在接近古典文獻中提到的神牛墓葬,古埃及人用一頭阿匹斯公牛專門用來祭祀孟菲斯之神——普塔。這頭公牛被圈養在普塔的廟宇裏,它死後被製成木乃伊,安置在一個特殊的墳墓裏。後來,阿匹斯與死亡之神——奧賽里斯混為一體,併產生了一個新名稱:奧賽里斯阿匹斯。希臘和羅馬人也信奉其為地下之神,並稱之為塞拉皮斯。1851年2月,當馬裏埃特快掘進到13王朝一處紀念阿匹斯的神龕時,他的經費用完了,不得不宣佈自己的發現。不管盧浮宮官員最初對馬裏埃特挪用經費的反應如何,他們最終認識到這一發現的重要性,並立即撥款3萬法郎供他繼續發掘。到了9月份,當馬裏埃特發現通往墓室的入口時,當時埃及總督阿巴斯·帕夏下令沒收馬裏埃特非法發掘的所有文物。法國總領事提出抗議,最後阿巴斯讓步,同意讓已出土的文物運往法國,但是以後發現的文物屬於埃及政府所有。馬裏埃特向埃及官員聲稱,他已停止發掘,留在遺址將文物裝箱以便運往法國。但是,他在墓葬的入口上造了一座門,上面埋上沙子加以掩護。白天,他將出土文物裝箱,而晚上讓人繼續發掘。幾個月後,經過法國總領事的努力,阿巴斯允許發掘繼續進行。所以,馬裏埃特又得以公開繼續他的工作。到1853年,他已經清理了墓葬的三個墓室,但無意把出土文物交給法國。

1854年,阿巴斯·帕夏被刺身亡,他的兄弟賽義德·帕夏繼位。馬裏埃特向新的帕夏提交了一份備忘錄,要求他建立一個政府機構來保護古代遺蹟,並營造一座博物館來安置出土的文物。然而,賽義德並不比阿巴斯對保護文物更感興趣,而只關心與法國保持良好關係。當拿破崙三世準備訪問埃及,賽義德便決定要送給他尊敬的客人一些古董。在蘇伊士運河建造者雷賽布(F.M.V.de Lesseps)的推薦下,賽義德聘請馬裏埃特進行考古發掘,以便為法國皇帝收集合適的古董。後來,雖然拿破崙三世並沒有成行,但是在雷賽布的推薦下,馬裏埃特獲得了埃及總督的信任,不久便被任命為古物管理處的總管。但是,馬裏埃特從賽義德和他的繼任者伊斯梅爾那裏得到的支持不多,他必須不斷説服他們提供經費,並經常要阻止他們將文物拿去送人或抵當換錢,而且他還需要和文物商人和地方官員的仇視和對抗做鬥爭。儘管有種種的困難,馬裏埃特還是組織起第一個古物管理機構,並創建了一個博物館,並使之最終發展成為世界上最偉大的博物館之一。1867年,埃及文物在巴黎展出。法國皇后歐仁妮向伊斯梅爾總督提出,想獲得這些埃及珠寶為禮物。總督對此要求大為吃驚,只能推説這個要求必須得到馬裏埃特的許可。馬裏埃特斷然拒絕了皇后的要求,使埃及文物完璧歸趙。為了考古學和埃及本身的利益,馬裏埃特面對自己祖國的元首也不徇私情,使他失去了法國的支持。這種有悖常理的態度,反映了馬裏埃特正直的人品和堅毅的性格。

儘管對埃及的文物保護做出了貢獻,但是馬裏埃特本人的發掘與研究方法仍飽受指責。他一味尋求奇珍異寶,一心想獲得輝煌成績,對生活中的習見物品不感興趣。他發掘草率,不重視記錄地層和文物的出處,發掘結果從未適當予以發表,有些重要發現只是在他死後才部分發表。皮特里批評馬裏埃特的工作:“任何事情都沒有一定之規。工作開始了,但是又半途而廢。根本不顧今後考察的需要,也沒有使用任何減輕勞動強度的工具或是結構複雜的器械。使人痛心疾首的是,看到一切正在迅速地遭到破壞,一點也不顧及文物保護。”(注:見格林·丹尼爾:《考古學一百五十年》,黃其煦譯,安志敏校,文物出版社,1987年,第155頁。)皮特里對馬裏埃特的批評,正是埃及早期考古學家的寫照。當時,考古學還沒有建立起一套規範的操作程序,也沒有問題指導的想法。他們的目的完全是尋覓珍寶,因此發掘的過程也是破壞的過程。

為埃及考古帶來科學方法論變革的是英國埃及學家皮特里。皮特里的父親像當時的許多人那樣,對《聖經》中的描述如何與科學和考古學所得出的事實相協調感到着迷,他以極大的興趣閲讀了查爾斯·史密斯(C.P.Smyth,1819—1900)所著的《我們在大金字塔中的遺贈》(1864年),該書聲稱大金字塔是根據神諭所造,有關地球以及未來的預言的星相學奧秘隱藏在其測量的數據裏面。受史密斯的啓發,1880年老皮特里派他的兒子前往埃及,用儀器對大金字塔做更為仔細的測量。

“埃及考古學之父”皮特里

皮特里並沒有受過正規的教育,但是他閲讀的書非常多,而且在數學、勘探和測量上具有很強的能力。整整幾個月,皮特里和他的助手全身心投入,使金字塔接受了自營造以來最精確的測量。皮特里也不顧及習俗,在最熱的天氣裏,他只穿粉紅色的內褲工作,在觀光客眼裏是一個極為古怪的人。他的工作證實了古埃及測量者和工程師偉大的才能和精確性,同時也否定了史密斯根據錯誤材料所做的推斷。

埃及逮捕了皮特里,但是很快又將他釋放。因為他的興趣在於信息,而非博物館的珍品。他按照是否能夠提供有關過去的答案、而非根據是否能夠出土珍寶來挑選發掘的遺址。他將精確而有條理的思想引入考古學,改進了埃及的發掘技術。像他的同時代人皮特里弗斯一樣,他堅持精心發掘,強調所有物品的重要性,特別是那些過去被忽視的東西,如碎陶片、飾珠,以及破碎或沒有藝術價值的工具與武器。皮特里還意識到成組材料或共生狀態在年代學和正確解釋文化發展上的重要性。因此,他要比當時其他的埃及學家們更注意對發現物進行仔細和全面的記錄。他認為,如果不這樣做,那就不是一個真正的考古學家。他説道:“保留材料、觀察所有能夠收集的東西、注意微不足道但可能意義重大的細節、獲取和建立一個想象的圖案、將所有東西安置在各自的位置上、不要遺漏任何可能的線索,所有這一切是考古工作的靈魂,缺乏這點,發掘就只不過是沉悶的忙碌而已。”(注:W.M.F.Petrie:Methods and Aims in Archaeology,London,Macmillan,1904,p.5.)他用自己的發掘方法訓練的當地工頭,為埃及許多地方的發掘工作提供了訓練有素的技工,他們後來又將知識傳給下一代和其他人,並將這個傳統一直延續到現代。

皮特里在沒有任何人幫助的情況下,自行設計了一套發掘原則,並認為自己的工作是在開墾考古學的處女地。他的原則是:

(1)照顧被髮掘的古蹟,為將來的考察者和發掘者提供方便;

(2)謹慎小心地進行發掘,收集所有發現的東西,並做出説明;

(3)一切遺址古蹟和發掘過程都要繪製出準確的圖紙;

(4)儘快完整發表發掘報告。

他認為,只有這樣,考古學家才能開始撰寫歷史。(注:格林·丹尼爾:《考古學一百五十年》,黃其煦譯,安志敏校,文物出版社,1987年。)皮特里總是在發掘完成後的一年裏及時出版他的報告,這些附有陶器圖版和泥磚牆體平面圖的報告,因極大提高了埃及考古發掘的科學水準而超越了以前所有的相關出版物。皮特里還將類型學的序列斷代引入近東考古學。在納加達和阿拜多斯,他發現許多墓葬沒有文字記錄,迫使他採用其他方法來對它們斷代。他記錄和觀察墓葬裏出土的所有物品,很快發現一些器物與另外一些器物的相伴規律。其中,最著名的例子就是根據陶罐上波浪形把柄逐漸向繪製的波形裝飾線條的轉變來建立年代學。他也將其他器物用這種方法來建立早晚的序列關係,然後根據這些類型系列的重疊關係建立起埃及前王朝時期的相對年代。皮特里的發掘和研究方法在20世紀初被埃及學家和近東地區的考古學家所廣泛採納。

皮特里考古生涯中一個不幸的方面是由於在田野呆得太久而變得剛愎自用。他沒有意識到,他開創了一條道路之後,其他人跟隨他,也可以進一步改善他所創建的方法。但是皮特里從來不歡迎批評,甚至是建設性的意見。結果在皮特里晚年,儘管新一代考古學家對他為考古學方法帶來的革命性變革表示敬意,但是對他的失誤也採取非常尖鋭的批評態度。

皮特里的嚴謹風格為他的兩個學生喬治·賴斯納(G.Reisner,1867—1942)和霍華德·卡特(H.Carter,1874—1939)所繼承。1925年,賴斯納發現了法老胡夫的母親赫特普赫若斯未被盜掘的陵墓。墓室的地表佈滿了黃金、青銅器物和朽爛的木器,以及雪花石、紅銅和陶製器皿。許多文物貴為稀世珍寶,但是賴斯納拒絕草率從事。他進行一寸一寸的發掘,將每件木頭殘片和鑲嵌的物件仔細記錄和照相。他用280天清理完了墓室,做了2000頁的記錄和拍攝了1000多張照片。在接下來的兩年多時間裏,他對這些隨葬品進行研究,最後用木頭進行復制,完全重現了王后的轎子、牀、扶手椅和首飾盒。賴斯納的仔細發掘和詳細記錄,成為這些文物得以完整復原的最重要的保證。

卡特是英國一名藝術家和繪圖員,他於1892年來到埃及,在許多著名埃及學家、包括皮特里手下工作。後來他為英國貴族卡那封勳爵服務,併成就了考古學史上一項偉大的發現——圖坦卡蒙陵墓。在攝影師和其他專家的幫助下,卡特在將成千件纖細精緻的隨葬品取出之前,首先進行仔細的記錄和修復。這些隨葬品被層層疊壓,放置在狹小的墓室裏,要將它們毫髮無損的取出需要極大的技巧和耐心。卡特購買了一英里的綁帶,一英里的軟填料,32捆白布,以及成百個箱子和柳條箱,以保障文物安全運往開羅。卡特用了兩個半月清理了墓葬的前室,把圖坦卡蒙的棺材從墓中取出則花了3年。墓葬於1922年11月發現,直到1928年發掘工作才完成。賴斯納對赫特普赫若斯陵墓以及卡特對圖坦卡蒙陵墓仔細而有條理的發掘,標誌埃及考古學最後走向成熟。

英國考古學家卡特在清理圖坦卡蒙的內棺