好文薦讀:人民日報人民網紀念優秀共產黨人金學曙同志系列文章_風聞

东方观察-观察中国的窗口,中外交流的平台2019-04-12 07:44

▲人民日報人民網推出紀念金學曙同志系列文章(圖片來源:人民網)

來源:人民日報全媒體平台

【原編者按】追尋紅色足跡,重温珍貴品質,人民日報人民網清明期間推出紀念優秀共產黨人金學曙同志系列文章。文章作者均為與金學曙同志有過長期實際交往的資深報人、業界名家。而所書內容也都是作者親歷,生動真實,讓人們對這位德高望重的仁心醫者有了一個更為直觀感性的瞭解,頗具史料價值。文章文情並茂,感人至深,從不同視角回憶了金學曙同志奉獻大愛的一生,體現出這位令人感佩的優秀共產黨人的珍貴品質。在此特全文摘錄如下,老一輩共和國建設者的初心與品格值得今日的我們倍加珍視與傳承。

老大夫的聽診器

▲首屆“全國三八紅旗手”的傑出代表金學曙醫生接受中央電視台的專訪(圖片來源:中央電視台)

2014年春,我認識幾十年的一位老大夫去世了。聽到消息的時候,往昔的記憶,瞬間帶我回到了60年代的北京城,回到了天橋那個温暖的院子,過去的我唯一的家。

記得她的遺物裏,有一枚小小的聽診器,金屬部分已經氧化發黑,沉澱着歲月和風雨的痕跡,毫不起眼。

現在的醫療條件提高了,各大醫院什麼樣的先進設備都有,這枚陳舊的聽診器,看起來確實簡陋得有點兒可憐。

可在半個世紀之前,在條件艱苦的建國初期,沒有電腦,沒有CT,很多時候病人主要依靠的,是大夫的醫術和責任心。聽診器的主人,這位那時還年輕的老大夫,多少次僅憑這一枚聽診器,結合自己敏鋭的觀察和悉心的問診,做出正確診斷,救治了多少幹部羣眾,讓他們重新投身到新中國的建設事業中去。在老大夫手裏,這不起眼的聽診器,也曾經作出了不小的貢獻呢。

這位老大夫,來自江南水鄉,自1950年來到北京,進入人民日報社,與人民日報社同呼吸共命運,直至2003年81歲才真正退休,整整為人民日報社的幹部羣眾服務了半個多世紀。

在波瀾壯闊的歷史長河裏,這段時光是轉瞬即逝的。但在人生的涓流中,這段時光,已是一生。每天清晨7點前,這枚聽診器就要跟着主人一起,帶着提前蒸煮消毒好的注射器,先為有需要的患者上門打針送藥。接着,這枚聽診器,要在社醫院和老大夫一起辛勤工作8小時。等到下班後,等到週末了,它也還是不能休息,因為老大夫還要帶着它,到各個宿舍區義務出診。

天橋宿舍、豫王墳宿舍、煤渣衚衕、北蜂窩宿舍、王府井報社……在這些地點之間,無論寒冬酷暑,無論颳風下雨,無論黑夜白晝,老大夫吃力地騎着車,一個人走了許多許多漫長的路,還好,有聽診器的陪伴,她並不孤單。

老大夫從不離身的聽診器,有一些珍藏了很多年的回憶。

建國初期,剛進入報社的老大夫還是青年,作為當時社醫院唯一的女醫生,細心的她一下子就發現鑄字車間有好幾個同志都鉛中毒了,工廠的勞動衞生和工業衞生存在問題。老大夫就騎上自行車,向北京市衞生局和東城區衞生防疫站反映情況。在他們的指導下,老大夫逐一給大家體檢,進行去鉛治療,還建議工廠領導給重病號營養補助,終於把工廠的鉛中毒問題徹底解決了。

在河南葉縣幹校期間,老大夫作為派駐幹校的醫生,除了給幹校學員看病,還義務給缺醫少藥的當地農民看病。那時農村條件更加艱苦,很多需要專業產科醫生接生的產婦沒有條件去醫院生產,大人孩子都命懸一線。老大夫看在眼裏,急在心上,那時已經50多歲的她,主動要求去協和醫院接受產科培訓。產科專家林巧稚醫生,看到老大夫這把年紀還在認真學習,有些好奇,一問才知,她是要回去為貧苦農民羣眾服務。林巧稚緊緊握着老大夫的手説:“好,那我們可得好好教你!”

這些回憶深埋於時光的沙漠裏,就像老大夫泯然於千萬個普普通通的勞動者之中。聽診器,聯結着患者和他們深深信賴的老大夫,訴説傷痛,聆聽心聲,也不斷地默默積累着無數只屬於它自己的記憶。

在我的記憶中,老大夫的樣子,總是一身白大褂,兜裏放着聽診器,和藹地微笑着,細心地詢問着,像我的母親,像我的姐姐,像那種你很容易忽略的,口渴時一杯清澈的淡茶,燥熱時一陣清涼的微風。

▲人民日報社天橋宿舍

一次又一次在春天裏,我的回憶乘着温軟的風,帶着漸漸老去的我,回到老房子老院子的每一個角落,我留戀它們略帶陳腐氣息的温馨,我知道,那就是我的家。

那枚也在漸漸老去的聽診器,還靜靜躺在老大夫白大褂的衣兜裏。它也知道,那裏,就是它的家。

報社的老人們,偶爾也會想起老大夫,懷念他們跟老大夫的關係,懷念建國初期那段篳路藍縷卻激情燃燒的歲月,唸叨着,金大夫給我們看病那會兒啊……(張碩)

難忘那慈祥的笑容

每當我翻看以往的一些照片,回想起老照片上的一些人和事,觸景生情,似乎又走進了那過去了的崢嶸歲月。

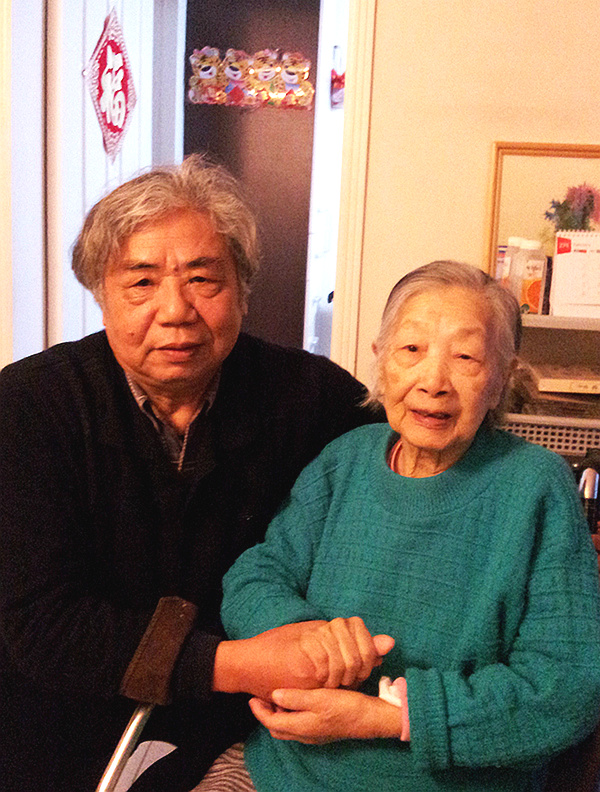

孟浩然詩中説,人事有代謝,往來成古今。在我留存的無數張照片中,有一張是我與金學曙大夫的合影,怎麼也不能遺忘。

▲2013年2月8日,本文作者顏世貴(左)看望時年九十一歲重病中的金學曙醫生(潘真攝)

那是2013年2月8日的晚上,我與老伴潘真前去金大夫府上看望她老人家的一張合影。時年九十一歲,在人民日報社默默地工作了一輩子的金大夫,視患者如家人,關愛備至,一絲不苟。報社大小職工,都眾口一詞,無不稱讚她老人家醫術精湛,德高望重,受人尊敬。

我因長期在地方記者站當記者,遠離報社,又很少回報社辦事,而且每次都來去匆匆,很少見到金大夫。當我從記者站調回記者部時,金大夫已是年近八旬的老人了。

離退休幹部局知道她醫術好,在她六十六歲那年退休後還繼續聘請她做醫生,為離退休的幹部職工看病,直到她快八十歲。

我一直想去金大夫的家裏看望她老人家,但始終沒有找到合適的時間。這天晚上終於有了合適的時間,我和潘真來到了金大夫的面前。老人特別高興,坐在輪椅上,緊緊抓住我倆的手不放,就像母親見到了久別的兒女,是那麼的慈祥與親切。

然而沒有想到,這次去探望她老人家,竟是我們的最後一次見面與敍談。第二年,即2014年3月17日,她老人家就走完了九十二歲的不平凡人生,永遠離開了我們。

逝者如斯夫,冬去春來,柳枝抽芽,一朵朵迎春花搶先張開了黃色的花瓣,散發出陣陣的幽香。轉眼間,又到了金大夫遠去的忌日,思念之情油然而生。曲終人不見,江上數峯青。這不由使我想起了過往的點點滴滴,想起了金大夫每次見到我,總是那樣的親切與關愛。

我1966年大學畢業,1967年被選進了人民日報社,在總編室做夜班編輯。那時的報社在王府井大街,編輯樓、行政樓、單身宿舍樓相連在一個大院。我住二層的單身宿舍,一層是報社醫務所,每天上下樓必經之地,自然會看到患者進出問診就醫,很快也就認識了一個個醫務人員。

▲人民日報王府井大街117號舊址(王東攝)

時值“文革”期間,新聞多,常常不能按時下班。記得有一次拖到第二天下午一點多才下班,當天晚上還要照常上班。睡眠不足,加上我不喜歡吃麪食,更不喜歡吃粗糧,一天天過去了,感覺很疲勞,就去找金大夫。她給我做了認真仔細的檢查,並抽血化驗,發現轉氨酶有些偏高,其它指標正常。

還未生過病的我,一下有了思想壓力,剛剛工作就生病了,很緊張。金大夫安慰我説,沒關係,吃點藥,加強營養,休息休息就會好的,她的鼓勵給了我很大的信心。

金大夫是浙江人,我是江蘇人,在生活習慣上我們算是老鄉了。記得我的身體還沒有完全恢復好,金大夫就邀請我星期天到她家裏,並燒了些好吃的南方飯菜給我吃,把我當作她的孩子一樣看待,給了我一種家的温暖,這是我一生都不能忘記的。

那時金大夫家就住在天橋報社宿舍。她先生是鐵道部的工程師,上海人,和靄可親,很有學問,同我交談了好多,我由衷地敬佩他。

1974年我進入了記者部當記者,1975年去報社小湯山五七幹校勞動,被分配在水稻班擔任班長。育苗、插秧、施肥、除草,我把從父母親那裏學到的一些農活知識,用來指導水稻的種植。

沒有想到,金大夫也在小湯山五七幹校,不知她何時來的幹校。在這裏能見到金大夫非常的高興,我又有好長時間未見到她了。白天忙勞動,晚上收工有時間了,就去幹校醫務室金大夫那裏看看,見她總是熱心、耐心、仔細地在給患者做檢查、開藥、交待注意事項等。那時幹校的條件雖然艱苦,但人與人相處,還是很温暖的。

這年,在水稻抽穗即將成熟之時,我結束了在幹校的勞動,回到記者部當機動記者,而後去了南京籌建駐江蘇記者站,再到北京記者站、海南記者站,又回到北京記者站。

忙忙碌碌,難得一見金大夫的面。從記者站回報社後,金大夫年紀大了,不怎麼出來活動,也沒太多的機會相聚。直到這一次去她家裏看望,哪知這是我見她的最後一面。

後來,我從金大夫的女兒那裏瞭解到,金大夫在病危期間,和報社老記者陳柏生同住一間病房。當時,陳柏生已經昏迷,金大夫自己已經病得那麼重了,仍不忘在病牀上密切觀察着陳柏生的病情,她一遍遍呼喚:“柏生,柏生!”她知道,輕度昏迷的患者尚有意識,就要對其不停呼喚,以防她徹底失去意識,發生危險。陳柏生一有危殆症狀,金大夫馬上呼叫醫護人員前來進行搶救。好幾次,金大夫竟不顧自己病弱的身體,有時一夜不曾閤眼,就這樣守護着病友陳柏生的生命……

金大夫就是這樣一位令人愛戴的好大夫。她是新中國首屆“全國三八紅旗手”,時任社長兼總編輯的鄧拓稱她為“新時代的傑出女性”。她在平凡的崗位上,幾十年如一日,對職工、對患者,傳遞了不同尋常的愛,感染着每一個有過接觸的人。

斯人已逝,那份滋養心田的潤澤,卻將長存,我們懷念金大夫!(顏世貴)

一雙手的故事

▲通往人民日報社西大門的林蔭路

自人民日報社小北門至西大門,有兩列高高挺立的大樹。在樹蔭之下,有一條寬廣的林蔭路。路旁樹蔭掩映下有一扇簡陋的小門,斑駁,陳舊,毫不起眼,許多報社新人甚至不知道它的存在。這扇門,就是當年人民日報社醫院的正門。兒時記憶中,一雙温暖的手,曾經牽着幼小的我,無數次踏着林蔭路,走進這扇門,迎接繁忙卻充實的一天。

這雙手,曾經妙手回春,曾經扶危濟困,救治了無數同仁,自建國伊始,數十年操勞不輟。她的醫術人品,從歷屆社領導到普通工友,人人稱道。當年的社長鄧拓等社領導還點名一定要她給自己看病。這雙手也被評為我國首屆“全國三八紅旗手”。

然而在我的記憶裏,卻從來沒有她授勳獲獎的風光畫面,浮現出來的,總是一幕幕夜半時分,她從酣睡中披衣而起,匆匆出門的場景。

報社的老鄰居們都知道,那是她,一次又一次匆忙趕去,出診救人。

記得有一次,夜裏兩點多,突然聽到有人不停地砸窗户,原來是患者家屬。年過六旬的她毫不猶豫地起身收拾好醫務用品,只和家人匆匆撂下了一句話:“救人要緊!”

還有一次,大雨滂沱,北京從來沒有下過那麼大的雨,積水已沒過小腿,但為了救治報社同仁,她還是不顧危險上門診治,回來時已是全身濕透,她自己卻無暇顧及,還再次打電話叮囑病人家屬。不想由於泥水太髒,且滲入肌膚,第二天她皮膚開始發炎,加之全身淋雨,發起了高燒。幸虧她身體底子好,且60多歲的她還算年輕。

2003年,她已經81歲了,可報社同仁幾十年來已習慣了有病便向她求助,忘記了她已不再年輕。她不顧高齡與家人的極力勸阻,還是那句話:“救人要緊!”這是她,一位耋耄老人,最後一次出診。

這一次,她為了救治病人,自己卻被傳染上了嚴重的肺炎,命在旦夕,幸而自己是醫生,才依靠自我治療頑強地挺了過來,但她的身體自此就垮了下來,從此判若兩人。而這,她從來沒有和任何人提過,只有自己家人才瞭解情況。

不論凌晨還是深夜,不論颳風還是下雨,只要病人需要,她都毫不猶豫,不顧疲勞,披上衣服就去出診,直到自己身體垮下來。

後來,她病危住院了,卻還不忘時刻關注鄰牀病友老記者陳柏生的安危。為了不讓病友陷入深度昏迷而失去生命,她忍着病痛,一遍遍呼喚:“柏生,柏生……”,幾次竟不顧自己的病體,徹夜未眠。這雙手,捧出醫者那最後一點生命的微光,守護了她一生中最後一個“病人”。

在這條平凡而又不凡的林蔭路上,她日復一日,年復一年,走過春暖花開,走過夏花絢爛,走過秋葉靜美,走過冬雪皚皚。林蔭路上的一草一木,早已熟悉她輕輕的腳步,瘦小的身影,看着她的背影從矯健到傴僂,頭髮從烏黑轉成花白,然後漸漸消失,變成小北門處宣傳欄上一張潔白的訃告,最後留下報社社史館榮譽榜上一個小小的名字,融入了集體回憶,融入了歷史,化作共和國史詩中,一個閃光的標點。

正是這雙手牽着我走過林蔭路,走進人民日報社,更以身作則,讓我深深懂得了人民日報人的優良傳統和奉獻精神;也正是這雙手,像春風傳遞温暖,將無數共和國締造者們堅守的初心,穿越70年的風風雨雨,傳遞給我。那份歷久彌深的愛國熱忱,那些共產黨人的珍貴品質,就這樣,牢牢銘刻在了我的心裏,激勵我在70年後的今天,不忘初心,繼續前行。(厲振羽)

生如夏花之絢爛,死如秋葉之靜美

▲86歲時的金學曙醫生

我們全家兩代人的摯友金學曙阿姨離開我們已經有五年了。但是,她温文爾雅的笑容,真誠悦耳的聲音,充滿關切的目光,仍然歷歷在目,記憶猶新。她是我從小到大印象最深的敬愛長輩,是給我和我們全家人以親人般關懷愛護的白衣天使,是在我們遭受滅頂之災時仍始終保持了一顆無比善良的心,一如既往愛護我們,幫助我們的不是親人勝似親人的老一代。

▲1961年夏,在王府井大街人民日報社郭渭同志辦公室內,作者全家合影。第一排右二為作者父親郭渭、右三為母親李劍虹,二排中間為作者郭海燕。

我父母生前經常表達他們對金阿姨的敬重和感激。這不僅是因為金阿姨醫術高明,醫德高尚,在人民日報社是一位有口皆碑的好大夫,更是因為在幾十年的漫長歲月中,金阿姨對我父母始終全力呵護,關懷幫助,不遺餘力。甚至在我父母蒙受冤屈,絕大多數人都避之唯恐不及的艱難歲月中,金阿姨是長輩中少有的一位剛正不阿,堅持正直人品,絕不隨波逐流的老同志、老戰友。

母親身體一直不好,在文革中更是雪上加霜。但是不管是在報社機關,還是在農村幹校,金阿姨總是細緻入微地關心她,幫助她,給她儘可能的最好治療。

父親在十年浩劫中慘遭迫害,但是作為父親的老戰友、老同志、老朋友,金阿姨對父親的尊重和呵護從來沒有改變過。

父母兩位老人病重和去世之前,都曾經不止一次對我説:“金阿姨真是一位難得的好人!”

父母還委託我專門去金台路人民日報宿舍看望了金阿姨,詳細地詢問了她老人家和孩子們的情況。我父親去世時,金阿姨的孩子們沒敢把消息告訴她老人家,她們知道,金阿姨和我父母的關係一直特別好,老同志的深厚情誼早已融入他們的血液。是我去看望已重病卧牀的金阿姨,婉轉地把父親已去世這個殘酷的消息告訴了她老人家。我真沒想到,身體已虛弱到難以坐起的金阿姨,已過耄耋之年的病入膏肓的慈祥老人,竟然痛哭失聲,一發而不可收。那發自內心的哀婉哭泣把我驚呆了,我輕輕撫摸着老人枯槁的手,心如刀絞,悲痛萬分,不知用什麼樣的語言才能安慰面前這位淚如泉湧的摯愛長輩。

金阿姨對我,真像是親媽媽一樣的關心愛護。我在農場工作時,因為勞累過度,經常胃疼胃酸,每週休息時我都會到報社醫院檢查開藥。我總是要找金阿姨,她為我看病最認真細緻,不厭其煩,不僅叩聞觸摸,而且一絲不苟進行各項常規檢查,為我開出最有效的藥方。在她長期的關懷幫助之下,我在秦城監獄被關押六年落下的腰痛,咳嗽,胃酸等都得到了有效的治療,身體狀況大大好轉。

金阿姨對所有生命都是敬畏的,都是尊重的,她始終保持了天使般的愛心。她從來沒有豪壯的語言,鏗鏘的表態,但是她作為一位懸壺濟世,救死扶傷的老醫務工作者,早已把對生命的愛化作了至高的境界,至深的真情。我想,人民日報社的幾代幹部編輯記者和他們的子女,都不會忘記在報社醫院每天都可以看到的金學曙醫生那最美的笑容,最温暖的問診和親情關愛。

1978年1月,我和我先生舉行婚禮。金阿姨得到消息後,立即通過和他們住在同一個院子,又和我媽媽在同一辦公室的一位阿姨,給我送來了金阿姨大女兒親手為我織就的一塊大桌布。那潔白的底色,絢麗的花朵,竟讓我們全家人愛不釋手,我捨不得鋪在桌子上,一直當藝術品珍藏在書櫃中。這美麗潔白的桌布凝集着金阿姨和女兒兩代人的深情,情深無價,彌足珍貴!

金阿姨,您離開我們這麼久了,但是,您如芬芳馥郁的夏花,如絢爛多姿的秋葉,永遠留在了我們內心的深處。

金阿姨,您一生太累了!您把無盡的愛和温暖都給了他人!您安息吧!您永遠活在我們心中。(郭海燕)