一位思政教師的讀書隨筆(二則)_風聞

驱逐舰051-人民主体的历史和政治哲学。2019-04-15 11:15

“懼褻也”——讀宋濂《閲江樓記》

我喜歡讀明朝“開國文臣之首”宋濂的《閲江樓記》。

閲江樓,本來是明太祖朱元璋興建在南京(明初的首都)西北郊獅子山的一座供皇帝“與民同遊觀之樂”的觀景樓。宋濂奉旨撰文,按説寫些讚揚“物華天寶、人傑地靈”之類讓皇帝開心的話就夠了,然而這些他只是一筆帶過,卻着重“指導”這位皇帝陛下:登上這座樓,面對萬千景物,應當如何“遊”,如何“觀”,如何“想”:

當風日清美,法駕幸臨,升其崇椒,憑闌遙矚,必悠然而動遐思。見江漢之朝宗,諸侯之述職,城池之高深,關阨之嚴固,必曰:“此朕沐風櫛雨、戰勝攻取之所致也。”中夏之廣,益思有以保之。見波濤之浩蕩,風帆之上下,番舶接跡而來庭,蠻琛聯肩而入貢,必曰:“此朕德綏威服,覃及外內之所及也。”四陲之遠,益思所以柔之。見兩岸之間、四郊之上,耕人有炙膚皸足之煩,農女有捋桑行饁之勤,必曰:“此朕拔諸水火、而登於衽席者也。”萬方之民,益思有以安之。觸類而思,不一而足。臣知斯樓之建,皇上所以發舒精神,因物興感,無不寓其致治之思,奚止閲夫長江而已哉?

更有甚者,他接下來還舉出了歷史上那些亡國之君所建的高台名樓,寫出了這樣很有些“煞風景”的話:

彼臨春、結綺,非不華矣;齊雲、落星,非不高矣。不過樂管絃之淫響,藏燕趙之豔姬。一旋踵間而感慨系之,臣不知其為何説也?!

最後,他解釋自己為什麼要寫這些,這樣寫,而不寫那些,不那樣寫:

臣不敏,奉旨撰記,欲上推宵旰圖治之切者,勒諸貞珉。他若留連光景之辭,皆略而不陳,懼褻也。

“流連光景”的浮詞豔句,當然是人人愛看、愛聽的,皇帝也不會例外。但是宋濂覺得在這裏不適合寫,因為那就褻瀆了皇帝建這座樓的本意:不是為了像興建臨春樓、結綺樓的陳後主那樣玩賞物華,極盡耳目之娛,玩物喪志,最後落一個亡國辱身的下場,而是為了縱覽江山雄勝,體察民生多艱,激起自己保國安民、勤政愛民的情懷,做一個“聖德如天,蕩蕩難名”的仁君英主。——當然,這個“本意”其實是宋濂説的,明太祖自己並不一定這樣想,但是宋濂之所以這樣寫,就是認為,只要皇帝讀了自己的文章,就會這樣想,而且會認識到:自己本來就應該這樣想。

我是高中時在《古文觀止》裏讀到這篇文章的。

從那時起,這文末的“懼褻也”三個字,就深深印在了我的心裏。

後來我讀書、深造,走上教育崗位,無論説話、寫文章,還是上課,參加會議,都有人給我提過意見,説我太正經,太嚴肅,太講原則,調子太高,太不肯“從俗”,缺乏一些“生活化”的東西。這些意見,我都覺得有道理,也確實是我自己的缺點,我也很想做一個受人歡迎而不是被敬而遠之的人。

但我想説,當我還不能做到很完美的時候,我往往只能按自己的理解,“兩害相權取其輕”,就像孔子説的,“與其不遜也,寧固”。這原因,就在於我最大的考慮,就是《閲江樓記》裏那三個字:

“懼褻也。”

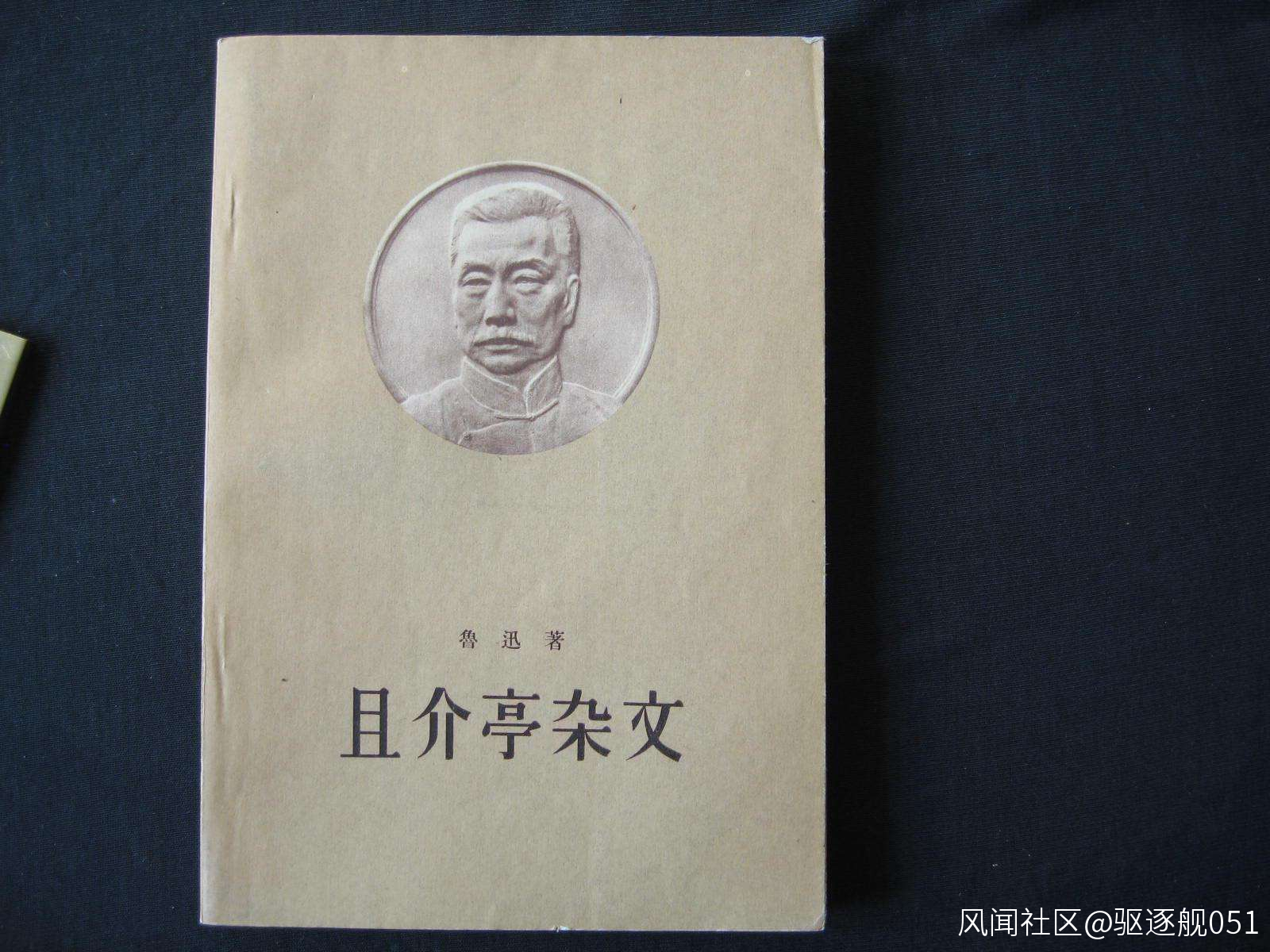

二.做戲的另一面——讀魯迅《“以眼還眼”》

我讀過的文學評論裏,極少有像魯迅所引的舍斯托夫對莎士比亞的《尤里烏斯·凱撒》的評論給我那麼深的印象的了:

在《攸裏烏斯·凱撒》中活動的人,以上之外,還有一個。那是複合底人物。那便是人民,或説‘羣眾’。

莎士比亞之被稱為寫實家,並不是無意義的。無論在那一點,他決不阿諛羣眾,做出凡俗的性格來。他們輕薄,胡亂,殘酷。今天跟在彭貝的戰車之後,明天喊着凱撒之名,但過了幾天,卻被他的叛徒勃魯都斯的辯才所惑,其次又贊成安東尼的攻擊,要求着剛才的紅人勃魯都斯的頭了。人往往憤慨着羣眾之不可靠。但其實,豈不是正有適用着“以眼還眼,以牙還牙”的古來的正義的法則的事在這裏嗎?劈開底來看,羣眾原是輕蔑着彭貝,凱撒,安東尼,辛那之輩的,他們那一面,也輕蔑着羣眾。今天凱撒握着權力,凱撒萬歲。明天輪到安東尼了,那就跟在他後面罷。只要他們給飯吃,給戲看,就好。他們的功績之類,是用不着想到的。他們那一面也很明白,施與些像個王者的寬容,藉此給自己收得報答。在擁擠着這些滿是虛榮心的人們的連串裏,間或夾雜着勃魯都斯那樣的廉直之士,是事實。然而誰有從山積的沙中,找出一粒珠子來的閒工夫呢?羣眾,是英雄的大炮的食料,而英雄,從羣眾看來,不過是餘興。在其間,正義就佔了勝利,而幕也垂下來了。 ——引自魯迅《且介亭雜文·“以眼還眼”》

舍斯托夫的學術思想我不甚瞭解,只在書店裏見過他的《無根據頌》,記得他説過一句“畏懼真理是人的典型特徵”,大概要算蔑視普羅大眾的存在主義者。然而他上面的話,卻是讓一切視羣眾如芻狗的“精英”們讀了要感覺如芒在背的:

我們隨便到現在的一個什麼文藝明星、勵志演説家之類表演的會場去看:

表演者那邊,是刻意討好的姿態、自作聰明而愚不可及的話語

;觀眾那邊呢?回報以無邊的人潮、無數的熒光棒、瘋狂的尖叫、爭先恐後地獻花、擁抱……頗引得有些人搖首蹙額,憂心忡忡地來發議論:羣眾、青年無識如此,被一羣逢場作戲之徒玩弄於股掌之上,真是下愚不移,鬼迷心竅,長此以往,將伊于胡底呢?

然而讀了舍斯托夫,就明白這是多慮了:

台上的固然是逢場作戲,台下的又何嘗不是呢?

場面話是明星在演戲,熒光棒不也是觀眾的玩具嗎?

以羣眾為芻狗,又怎能逃得脱被羣眾以為芻狗呢?

當時就不過是“餘興”,曲終人散之後,又豈會留下點什麼呢?

所以,“要當戰鬥員,不當表演員”。“表演員”之所以不可當,口是心非、逢場作戲之所以不可取,除了“玩人喪德”以外,單就自尊心這一層講,當你譁眾取寵、欺世盜名的時候,那些看起來被你所欺的普通人,也不過將你當個“餘興”而已——也許他們並不是真的知道你的居心,然而你的種種作派,讓他們感覺你就是一個把戲。他們不曾認為你是敵人、壞人,也真未曾想到自己是在蔑視你,然而你會知道,他們實實在在是蔑視了你。

所以,和羣眾打交道,和那些默默無聞,看起來毫無過人之處的人打交道,既不可漠不關心,目中無人,趾高氣揚,也不可好行小惠,惺惺作態,兩面三刀。一切戲,只要是“戲”,羣眾就總是看得穿的,看得穿而不對你講穿,那是因為他們還沒有看膩,還在拿你開心。等到膩了,而你又拿不出演戲之外的真東西,那麼,你除了被和上台時一樣大的聲浪哄下台,就沒有法子好想了。

所以:

“嗚呼,可不懼哉?”!

——司馬光《諫院題名記》