轉陳平大作:代謝增長論:市場份額競爭,學習不確定性和技術小波_風聞

末那识-学以养识,以识统学。(心迷法华转,心悟转法华)2019-04-17 10:30

按:陳平是我最欣賞的經濟學家之首,而此文又是我最看重的他的文章之首。該文的最牛之處就是數學化(經濟學成為且敢於稱自己為科學就在於其引入了數學,自認為是社會科學中模仿物理學模仿的最好的,故而驕傲)做的比西方大咖還要好,將我們很多習以為常的觀念(比如究竟個人主義好還是集體主義強)通過數學建模予以了定量的描寫。此文雖然學術專業性很強,但認真研讀(我完整連續的讀已有三遍,片段的讀已都不知幾多了次了),還是能讀懂的,而一旦讀懂,在關涉經濟的方面,你就有種登泰山而小天下的豪氣。這次花大力氣將此文從PDF倒騰出來,以饗同道。

代謝增長論:市場份額競爭,學習不確定性和技術小波[[①]](https://undefined)

陳 平

復旦大學新政治經濟學研究中心

摘要:

新古典經濟學的內生和外生增長理論都忽略了資源限制和技術發展的波樣運動。人口動態學的邏輯斯蒂增長模型和物種競爭模型,能夠提供一個演化分析框架,討論市場份額競爭中技術小波所推進的經濟增長。新古典經濟學的幹中學和知識積累模型忽略了技術進步的質變和間斷性。知識的新陳代謝過程才能理解創造性毀滅。政策和制度在技術週期的不同階段是共生演化過程(co-evolution)。勞動分工受市場範圍、資源種類和環境波動的限制。在生態-工業系統的穩定性與複雜性之間的存在魚和熊掌不可兼得的消長關係(trade-off)。面對學習不確定性時,發展策略的多樣性源於文化和環境的影響。西方的分工模式以勞動節約和資源密集型技術為特徵,而亞洲和中國的分工模式以資源節約和勞動密集型為特徵。非線性人口動態學整合了斯密,馬爾薩斯和熊彼特的思想,為經濟增長和技術發展提供了一個統一的演化理論。

關鍵詞:增長理論,市場份額競爭,技術小波,學習不確定性,知識代謝

JEL Classification: C30, E37, D83, L50, O00

**1.**引言

現有的兩種技術發展觀是互相矛盾的。新古典增長理論將技術進步視為完全預期下的平滑軌跡,可以用柯布-道格拉斯(Cobb-Douglas)函數為基礎的線性對數模型來描述(Solow 1957, Romer 1986, Aghion and Howitt 1998, Dasgupta 2010, Kurz 2012)。經濟史家則注意到工業經濟的波樣運動和革命性的質變(Schumpeter 1939, Toffler 1980, Ayres 1989, Rostow 1990)。本文在市場份額競爭中引入非線性人口動態學來發展第二種研究的思路。

均衡觀點強調收斂(資本積累的外生增長理論)或發散(知識積累的內生增長理論)式經濟增長的單向因果關係。與此不同的是,生物演化和工業革命揭示出清晰和動態的新成代謝過程,以及雙向演化的複雜形態。換言之,不同地區和不同階段往往顯示發散或收斂的多樣演化趨勢,我們看不到制度趨同的優化規律或普適價值。

歷史上,是經濟學家馬爾薩斯關於資源約束和人口增長的理論,激發了達爾文的生物進化論(Malthus 1798, Darwin 1859)。 生物數學的邏輯斯蒂模型(logistic model)和食珥-捕食者模型(prey-predator model)都被引入經濟週期理論(Goodwin 1967, Samuelson 1971, Day 1982)。為理解世界史上不同文明的多種分工模式,我們引入一個新的經濟要素——面對學習不確定性時,不同文化有不同的學習戰略(Chen 1987).

我們在本文提出經濟增長的兩個基本問題。

第一,知識的本質是什麼?內生增長理論用“幹中學”效應提供了一個知識積累的靜態圖景(Arrow 1962)。這一理論意味着富者(技術革命的先行者)和貧者(技術革命的跟進者)之間存在兩極化的貧富分化趨勢。這一圖景與世界歷史上常見的國家和文明的興衰並不相符。

第二,如何理解全球暖化和生態危機的經濟根源?新古典經濟學描寫技術和知識進步的AK模型(這裏字母A表示技術,字母K 表示資本),採用的柯布-道格拉斯生產函數隱含的條件是無限資源*。這一分析框架不能討論當代重大的生態危機和全球暖化問題。

眾所周知,工業經濟的發展來源於一系列新技術,開發出新的資源,例如煤、石油、電力和核能。技術進步這種波浪式運動,可以用資源約束條件下的人口動態學描述,包括著名的S形邏輯斯蒂曲線以及Lotka-Volterra物種競爭模型(Pianka 1983, Nicolis and Prigogine 1977)**。熊彼特長波和創造性毀滅可以通過邏輯斯蒂小波的新陳代謝來描述。經濟活動中,文化在面臨學習不確定性時扮演了戰略性的角色。西方的分工模式以勞動節約和資源密集型技術為特徵;而中國模式主要由資源節約和勞動密集型技術主導。

理論思維的範式變革是和數學表象的擴展分不開的。經典物理的數學表象是圓周運動和週期波,成為機械運動論的基礎。新古典經濟學的數學表象是布朗運動和白噪聲,用來描寫市場自發運動的均衡和無序。問題是,週期波的震盪時間無窮長,白噪聲的衝擊時間無窮短,兩者都難以描述有限生命的有限週期。為此,我們引入新的小波表象。小波可以看做是波動的一個浪頭或一個片段,一系列的小波就構成生命延續的新陳代謝過程。每個小波相似而不相同,代表生命和社會發展的每個階段都有相似之處,也有不同之處。邏輯斯蒂小波是生態系統產生的小波,可以作為演化經濟學的數學基礎。我們認為經濟發展的基本動力是波浪式發展的技術進步,而非新古典經濟學強調的隨機性心理噪聲或技術衝擊。我們用混合經濟條件下技術小波的序列發展,來統一描寫微觀、宏觀、金融、制度的變革。這比新古典經濟學用噪聲驅動或隨機遊走來描寫自由放任的市場機制,更接近工業化經濟的歷史經驗。

本文由以下幾部分構成。第2節討論世界歷史上挑戰經濟增長理論的的基本事實,例如資源差異和非平衡增長。第3節,發展資源約束條件下增長和技術競爭的邏輯斯蒂模型(Chen 1987)。並在演化動態學的框架下,討論S型曲線和邏輯斯蒂小波模型非線性解的含義。第4節把斯密原理推廣到更一般的情形。即:當面臨新的和不確定的資源和市場時,引入學習策略中的文化因素。我們提出:分工受市場規模、資源種類和環境波動的三重限制。多樣性和穩定性之間存在魚和熊掌不可兼得的“消長(trade-off)”關係(Chen,2008,2010)。作為應用,我們討論了中國與西方文明分岔的歷史之謎。第5節討論經濟學方法論研究中有爭議的問題。第6節是結論,系統總結經濟增長的均衡視角和演化視角在理論和政策上的根本差別。

2. 非平穩經濟增長和新古典增長理論的侷限

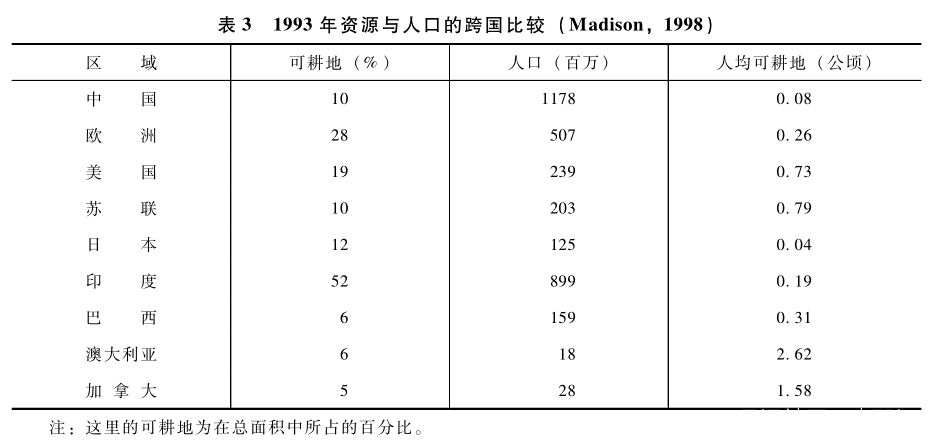

索洛的外生增長模型基於規模報酬不變假設,預言經濟增長是趨勢收斂的(Solow 1957)。羅默的內生增長模型則基於知識積累的規模報酬遞增假設,宣稱經濟增長有發散趨勢。世界經濟的歷史表明,實際情況要比新古典增長理論的兩個極端模型複雜得多(見表1,表2)。

眾所周知,西方世界的興起由殖民主義的資源擴張驅動(Pomeranz 2000)。就人均可耕地面積而言,東亞,包括中國和日本,其人均可耕地數量明顯低於西方(見表3)。

亞洲的小型糧食農場與西方的穀物-畜牧業綜合農業企業存在顯著的區別。不言自明的是,個人主義文化根植於資源密集的勞動節約型技術,而集體主義文化的形成則與資源不足人口密集的環境有關。在第4節中,我們將進一步研究文化和資源在現代化趕超博弈中的作用。我們對資源和人口規律的考察源於國家間的比較研究。只要存在相關的數據,我們考慮資源人口關係的研究方法也可以推廣到產業間的比較研究。

3. 有限增長的邏輯斯蒂模型和物種競爭模型

新古典經濟學的柯布-道格拉斯生產函數可以轉換成對數線性函數,這意味着新古典經濟學的增長理論是沒有資源限制和市場規模約束的無限增長。要研究有生態資源約束的增長必需發展非線性動態學。

3.1 經濟動態學的有限和無限增長

亞當·斯密的國富論第三章的標題是“分工受市場規模的限制”(Smith 1776)。 施蒂格勒稱之為”斯密定理” (Stigler 1951)。馬爾薩斯(Malthus 1798)進一步指出人口增長受自然資源的限制。

斯密的市場規模限制和馬爾薩斯的資源約束可以統一描述為非線性生態模型的“承載能力(carrying capacity)”N*。將生態模型引入經濟學增長,我們需要改變相關變量的名稱。在後面的討論中,我們將把生態理論的原始名稱用括號註明,放在相應的經濟學變量之後,讀者可以清楚的理解每個變量的生態學含義,以及相應的經濟學含義。

從需求方看,n是買家的數量(人口數),N*是市場規模範圍(人口規模邊界),它是收入分配的函數。這裏的市場規模與人口規模及可支配收入相關。

從供給方看,n是產出,N*是資源約束,它是既有技術和成本結構的函數。例如,歷史上糧食生產的上限,可以通過灌溉技術和肥料的應用增加,也可以通過引入穀物或土豆等新作物增加。

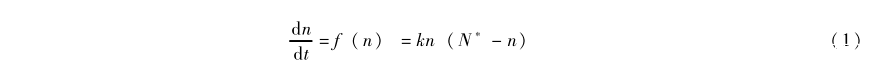

最簡單的有限增長模型是演化生態學中二次型的邏輯斯蒂模型(Pianka 1983)。

這裏,n是產出量(人口數),N*是資源約束(人口規模)k是產出(人口)的增長率。

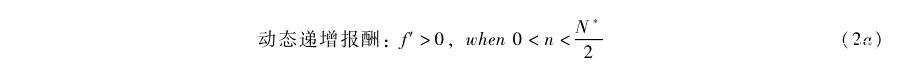

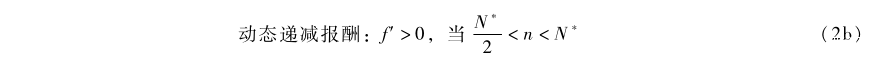

和新古典經濟學靜態不變的規模經濟特性不同,邏輯斯蒂模型的動態規模經濟特性是隨時間變化的:在成長期報酬遞增,在飽和期報酬遞減,只有中間的轉折點報酬不變。

動態遞增報酬:

這裏的動態規模經濟在經濟學上是增長量關於變量自身的邊際值,dn/dt在數學上是△n關於n的導數。

邏輯斯蒂模型是最簡單的非線性動態學形式。當f(n)不是二次函數時,轉折點可能會偏離中點。

相比之下,新古典經濟增長理論的AK模型,沒有資源約束的條件,只有固定的規模報酬。例如,新古典模型的穩定性條件只對報酬遞減或報酬不變的模型成立。內生增長理論的知識積累模型則要求報酬遞增。因此新古典企業理論不能理解規模報酬的變化(Daly and Farley 2010),也就無法理解技術或文明的興衰。

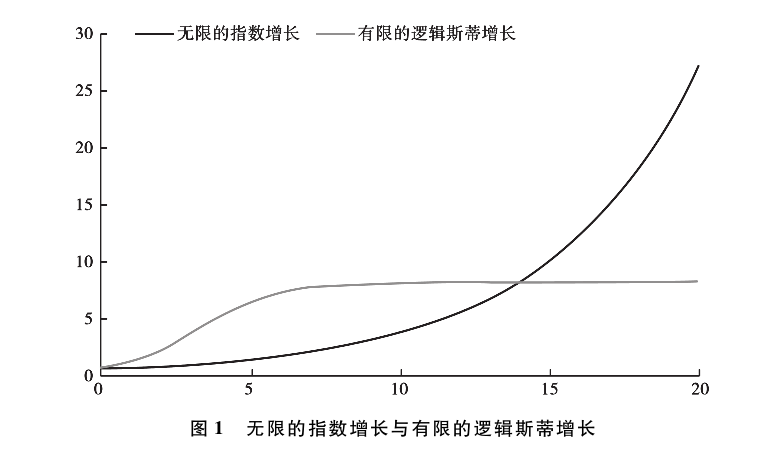

邏輯斯蒂模型在生態學文獻中也稱為赫斯特(Hurst)方程(Pianka 1983)。它的離散時間形式可以產生最簡單的決定論混沌(deterministic chaos)***。 它的連續時間的微分方程的解構成S形曲線。圖1為無限的指數增長和有限的邏輯斯蒂增長。

圖1:無限(指數)與有限(邏輯斯蒂)增長

當我們把邏輯斯蒂模型引入經濟理論中時,我們的分析單位就不是國家,而是技術或產業,因為每種技術或產業的規模是有限的。如果資源限制是可耕地,我們的分析單位也可以是地區或國家。在經驗研究中,這意味着依賴於有效數據的市場範圍或資源開發能力。

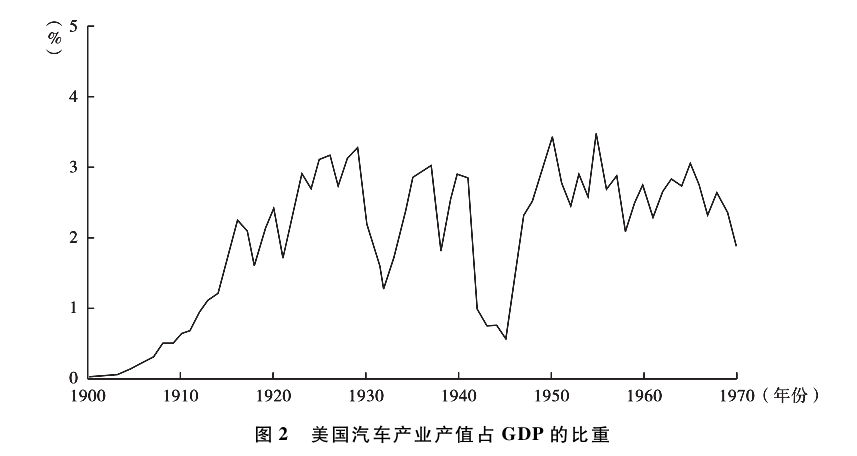

邏輯斯蒂增長的規律,可以清楚地從產業部門的數據考察中獲得,一個典型例子是汽車產業在美國GDP中的比率,見圖2(Chen 2010)。

我們可以看到美國汽車產業在1900到1920年間起飛,在1930年之前達到飽和階段。S形增長曲線可以在部門分析中考察企業和產業的增長髮現。

3.2 開放經濟的市場份額競爭模型

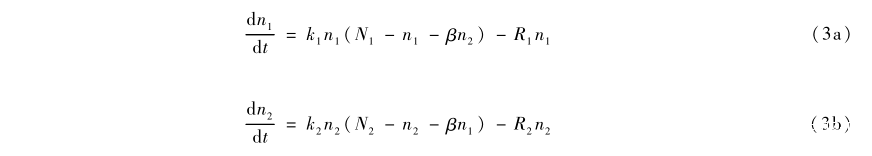

現在我們從一種技術拓展至多種技術的市場份額競爭。最簡單的資源競爭模型是雙物種競爭模型,理論生物學中的Lotka-Volterra方程(Pianka 1983)。

和以前一樣,我們把生態學的變量用括號表示,放在經濟學變量之後。這裏,n1和n2是技術或產品(物種)1和技術(物種)2的的產出(人口)。N1和N2是他們的資源限制或市場規模限制(承載力);k1和k2是他們的學習(人口增長)率;R1和R2是他們的退出(死亡)率;β是市場份額競爭的競爭(重疊)係數(0≦β≦1)。

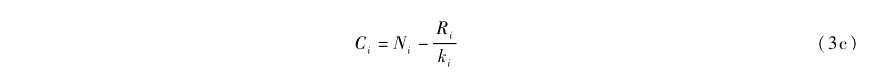

這個公式可以通過引入“有效資源約束”(承載力)來簡化:

我們的人口動態學描述了面對新資源時的學習競爭。這裏的人口,指的是某種特定技術使用者的數量。新技術的進入和退出速度,我們用學習過程中的進入和退出率來描寫。為從數學上簡化,我們將學習率設定為二次形式,而退出率設定為線性形式。這意味着技術競爭中,學習機制比退出機制更為重要。

退出率的含義可以在方程(3C)中看到。考慮一個農業發展的例子。如果糧食是人口唯一可以獲得的食物,那麼糧食的退出率R1=0,且C1=N1。然而,如果新食物,假設是土豆,被引入,一部分人口會從糧食轉入土豆。因此退出率R1>0,且 C1 < N1。存在新技術競爭時,有效資源約束會比沒有競爭時的原始資源約束要少。換言之,單一技術會導致資源的竭澤而漁。發展多種技術可以降低單一資源的利用率,有利於生態系統的休養生息。

競爭係數β衡量用同一資源的重疊比例來度量不同技術的競爭程度。β=0時兩物種之間在市場上或資源上都無競爭。兩類技術都獨立的完全擴張,直到其資源限制。現實的情形要複雜的多,例如農業和漁業在資源上沒有競爭,但是在食物市場上會有競爭,因為多吃水產品就少吃了農產品。

在新古典經濟學中,相對價格是資源配置的核心。在一個工業化經濟中,市場份額是塑造產業結構的核心。我們可以用市場營銷和產業分析中的市場份額數據,來估計競爭係數。

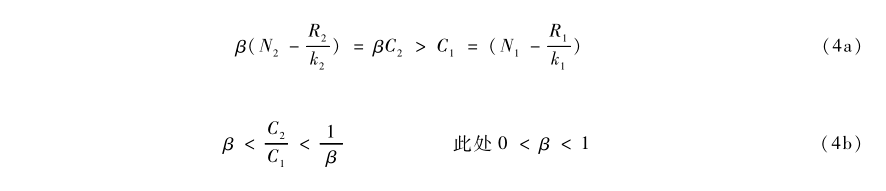

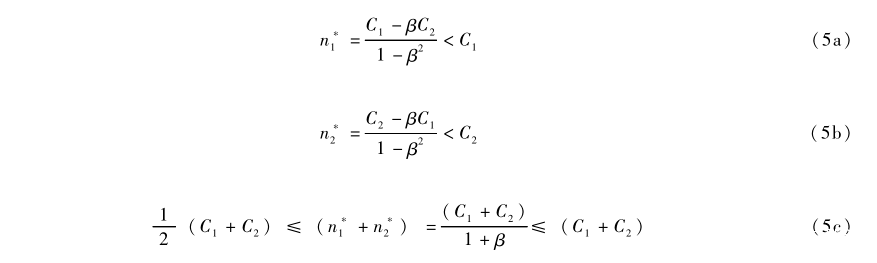

技術代謝理論意味着新技術的產生和舊技術的衰落。技術競爭可能產生兩種結果(i)在(4a)條件下,舊技術被新技術取代;或(ii)在(4b)條件下舊技術與我新技術並存。

如果沒有第二種技術n2的競爭,當n1=c1時,即達到有效承載率極限時,增長率為零。由此有效承載率顯示的是,物種數量的極限水平,即n1和n2的最大限度。但是,如果存在第二種物種的競爭,那麼,資源的有效增長率將如以上公式所示,如果最大限度考慮第二種物種的競爭,即第一種物種的數量接近為零,忽略n1對自己增長率的影響時,增長率的正負號將取決於C1-βn2,而n2的極限數量為C2。

因此,如果新技術的資源約束高出舊技術足夠多,新技術將終結舊技術。

兩種技術共存時,新舊技術都不能完全開發他們的潛在資源,因為它們的均衡產出小於他們的資源約束(5a,5b,5c)。創造性毀滅的成本是未實現的(過剩)產能。

這裏種羣競爭模型描寫了市場份額競爭。例如,如果我們有電腦產業主要企業的市場份額數據,我們就可以將我們的模型應用於刻畫營銷競爭。如果我們有相關數據,我們也可以研究國家之間的軍備競賽。

奈特(1921)區分了可預見風險與不可預見的不確定性之間的差別。在新古典計量經濟學中風險通過方差衡量。這裏,我們擁有兩種不確定性:新技術的出現時間和新技術的初始條件。因此,不可預見不確定性的存在,使優化或理性預期不可能存在。路徑依賴是技術發展的基本特徵 (David 1985, Arthur 1994)。

凱恩斯經濟學對總量有效需求不足的原因,沒有給出結構理論。微觀基礎理論將宏觀波動歸因於微觀家庭的勞動時間,這明顯與大數原理不符,因為大量微觀家庭的隨機行為會互相抵消,不可能加總為大規模的宏觀失業(Lucas 1981, Chen 2002)。我們的理論構造宏觀經濟週期的中觀基礎(meso-foundation):即工業化的技術代謝過程存在過剩產能。過剩產能觀測到的成本包括大規模失業,這也就是物理學中典型的廢熱,或者叫經濟熵(Georgescu-Roegen 1971)。

3.3 技術生命週期、邏輯斯蒂小波和代謝增長

產品生命週期的概念廣泛用於經濟學和管理學的文獻(Vernon 1966, Modigliani 1976)。我們把生命週期的概念用於分析技術的生命週期。傳統上生命週期現象可以描述為多階段模型。線性動態模型,例如協振子無限長的生命週期波動或脈衝式的白噪音模型,都無法描寫生命週期,因為生命週期是典型的非線性現象。具有有限生命的邏輯斯蒂小波是描寫技術生命週期最簡單的非線性表象。熊彼特的長波和創造性毀滅可以用技術競爭模型的一系列邏輯斯蒂小波來描述。

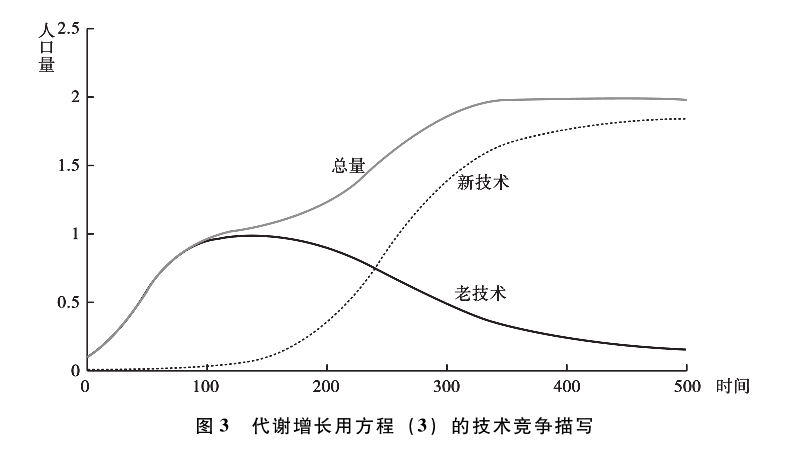

方程3的數值解用圖3表示。

圖3 代謝增長用方程(3)的技術競爭描寫。

當新技術出現後老技術下降。總產量的包絡線,是兩種技術產出的加總。這裏的參數是β=0.4,C1/C2=2。單位在計算模擬中是任意選定的。

小波表像可以用於分析任何產品、企業、技術和國家的生命週期現象(Eliasson 2005)。經濟計量學多用離散時間(使用差分方程)的線性動態學模型來描寫生命週期(Browning and Crossley 2001)。我們的小波模型是連續時間(使用微分方程)的非線性動態學模型。產品生命週期的邏輯斯蒂小波的時間尺度介於(宏觀常用的)幾個月到(康德拉季耶夫長波的)幾十年之間。

3.4 邏輯斯蒂小波四階段中資本和制度在混合經濟下的共生演化(Co-Evolution)

代謝增長模型為資本運動和制度伴隨技術波起落的協同演化提供了理論框架。我們可以將邏輯斯蒂波分為四個階段:I.幼稚期,II成長期,III成熟期,IV衰退期(Decline)。

新古典理論將資本視為平穩增長的存量,不能解釋經濟週期和危機復發的內在原因。

小波模型提供了一個資本運動和政策變化的內生機制。

在幼稚期的第一階段,新技術要存活必須跨越某個臨界值(survival threshold)。新技術的規模在達到臨界值之前難以存活,所以需要知識產權和對外貿易對於幼稚產業的保護。由於此階段新技術前景極大的不確定性,私人投資者往往不願冒險投資新技術。這使新技術的研發主要由公共部門和非營利的大學發起。例如,互聯網和GPS系統就是首先由大學和國家實驗室為軍事目的開發的,後來才轉向商業用途。

在成長期的第二階段,新技術顯示其市場潛力,私人資本湧入,市場份額迅速擴張,新發行的股票價格飛漲。在這一階段,市場競爭是市場擴張的驅動力。然而,要維護建設性的競爭環境,安全和環保標準,以及金融管制都是必要的。因為羊羣行為(herd behavior)可能引發市場擴張期的動盪,例如2000年的互聯網泡沫。

在飽和期的第三階段,企業利潤下降,產業集中度提高。壟斷競爭可能阻滯新發明的出現。推行反壟斷(anti-trust)法有助於防止市場集中和市場操控。我們發現美國1980年代推行自由化政策後,在2000年前後形成了產業集中趨勢,包括電子通信、計算機、軟件、航空、銀行和零售業都出現寡頭壟斷。2008年的金融危機根源於金融寡頭擠出實體經濟的“美國病”(Johnson 2009, Chen 2010)。

真正的挑戰發生在衰退期的第四階段。一些夕陽產業掙扎求存或破產終結,過去的投資變成巨大損失。股票價格下跌,融資成本上升。是繼續投資救命還是壯士斷腕(cut-loss strategy),這樣艱難的抉擇是老產業面臨生死去留的問題。 即使關閉夕陽產業,帶來的大規模失業需要政府援助。從夕陽產業到朝陽產業的就業轉型也需要協調私人和公共部門之間的合作。英國煤炭產業就是典型的案例,煤炭業是英國18世紀工業革命的動力,但在1980年代英國煤礦全面虧損不得不關閉許多礦井。政府鼓勵幼稚期新技術的推廣,重新培訓過時技術的失業工人,類似的產業政策和教育政策,對經濟復甦當然是有益的。傳統的貨幣政策和凱恩斯主義的財政政策不足以應對這一階段的結構性調整。社會衝突和戰爭很可能發生在這一階段。

同樣的道理,制度安排必須適用技術生命週期不同階段的要求。單靠市場力量不能確保經濟的健康發展,因為技術新陳代謝的過程會產生大量的社會不穩定,並強烈衝擊生物的多樣性。用交易成本理論來反對監管會誤導經濟政策,因為工業化過程中生態系統是否可持續發展,不能僅僅通過最小化熵(廢熱耗散或交易成本的大小)來判斷。舉例言之,金融自由化表面似乎降低交易成本,但是放鬆對金融投機的監管帶來的金融危機,損失超過萬億美元,對實體經濟的損害遠超過金融市場的交易成本。可見,問題不在於什麼大政府還是小政府。真正的挑戰在於處理混合經濟的複雜性和穩定性時,政府是有效還是無能?市場規制的選擇機制是制度演化的核心問題。

4. 學習策略中的風險偏好與文化多樣性

表3顯示出資源—人口比例在亞洲和西方國家之間差異很大。我們可以把西方文明的特徵描寫為節約勞力消耗資源的文化;而亞洲和中國文明的特徵則是節約資源消耗勞力的文化。從技術上説,中國有能力在哥倫布之前發現美洲大陸(Menzies 2002)。李約瑟提問:為什麼科學和資本主義起源於西方而不是中國(Needham 1954)。李約瑟問題的答案可以研究歷史上環境與文化之間的相互作用得到啓示(Chen 1990)。

經濟學關於利他主義的性質有過激烈的爭論(Simon 1993)。我們認為用經驗觀察的方法很難從動機上區分利他主義與利己主義行為。但是,我們可以容易地觀察不同文化的風險偏好,如面對未知市場與不確定機遇時的風險規避(risk aversion)與風險追求行為(risk taking),是可以觀察的。

在新古典經濟學中,經濟風險用靜態的概率分佈來描寫,如賭博輸贏的概率;新古典經濟學的優化思維不考慮戰略決策的問題,因為新古典經濟學不研究新技術和新市場帶來的的不確定性。我們的動態競爭模型引入開放經濟中的風險偏好:在面對未知市場或未知的新技術的不確定性時風險時,如何做戰略決策。奈特(Knight,1921)和凱恩斯(Keynes,1936)都強調不確定性的作用,它與靜態統計學意義上的風險不同。熊彼特提出的企業家精神的概念,是面對不確定性演化,而不是靜態風險時,才至關重要。

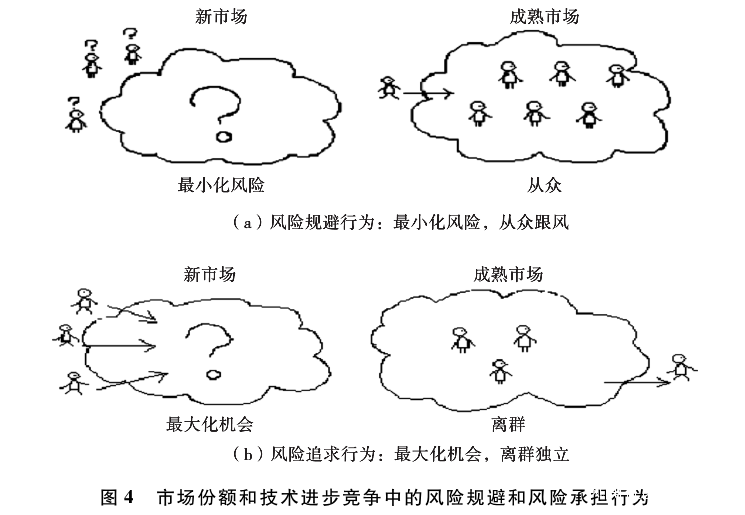

4.1 模仿學習(learning by imitating)和試錯學習(learning by trying):風險規避和風險追求的文化

文化因素在決策和企業戰略中起着重要的作用。東西方文化“個人主義”的程度存在重大差異。表現在面對新市場和新技術時,風險規避和風險追求的策略是絕然不同的。新古典經濟學描寫的“幹中學”(learning by doing) 策略並不適用於開放經濟,因為它描寫的知識積累過程僅限於現有的技術(Arrow 1962)。面對一個新的市場,知識來源於嘗試性學習,從演化的視角來看,這是一個試錯 (trial and error) 的過程(Chen 1987)。當然還存在另一種替代的策略,就是模仿性學習或從眾跟風(following the crowd)。面對新市場或新技術時的風險規避與風險與風險追求偏好可以用圖4做直觀的表現。

圖4.市場份額和技術進步競爭中的風險規避和風險承擔行為

(a) 風險規避行為;最小化風險,從眾跟風。

(b) 風險追求行為:最大化機會,離羣獨立。

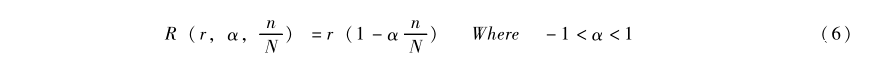

在工業經濟中,資源競爭本質上是採用新技術的學習競爭。為了理解文化多樣性與資源差異性之間的聯繫,我們需要在技術(物種)競爭中引入文化因素。原始的邏輯斯蒂模型假定固定的退出率來描述風險中性行為。我們用行為參數α來引入非線性的退出率,它是新技術的採用者占人口比率的函數(Chen 1987):

這裏,n是新技術使用者的數量。

我們可以把把退出率常數 r用來衡量採用新技術時的學習難度,它意味着學起來越難,退出的越快。我們將行為變量作為退出率的要素是為了簡化數學描寫,因為原始的退出率是線性的,修改後的退出率寫為二次項形式,目的在保持我們的非線性動態模型依然有解析解。如果數學模型太複雜,我們就只能做數字模擬,難以給出簡單清晰的場景。

因子α是風險偏好的度量。α>0 時,表示風險規避或集體主義的行為。α<0時表示風險追求或個人主義的行為。在開闢新市場或新技術的初始階段,很少有人敢於嘗試新的市場,這使所有人的退出率相同。然而,當越來越多的人接受新技術時,經營策略變得越來越多樣化。風險規避投資者的退出率下降,因為他們感到人多勢重、不確定性的風險在減少。但風險追求型企業家人多時更可能退出,因為他們覺得人越多機會則越少。如果我們把風險因子α的值從-1變到1,我們就能夠描寫不同的行為:包括從極端風險規避的保守主義到極端風險追求的冒險主義。

我們要説明的是,保守主義在東西方的含義不同。為了避免誤解文化的概念,我們研究學習策略時,將風險規避行為定義為集體主義文化,而風險追求行為則定義為個人主義文化。我們的這個靈感源於人類學的視角。許多觀察家把美國富於創新的現象歸功於美國的個人主義文化,而把日本快速的技術複製能力歸結於它的集體主義文化(Kikuchi 1981)。

4.2節約資源和消耗資源的文化

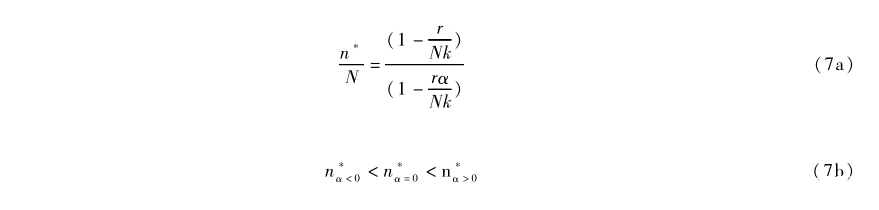

資源利用率的均衡解是:

社會學家沃勒斯坦曾觀察到一個歷史謎團,似乎歷史沒有理性(1974)。中世紀中國的人口接近西歐的兩倍,但中國的耕地面積則較西歐低得多。如果依據新古典經濟學的理性選擇理論推測,中世紀的中國應該在空間規模上對外擴張,而歐洲的則應當增加人口。但我們觀察到的歷史和理性選擇理論的預測相反。沃勒斯坦用迷惑的口氣説:

“歐洲人在浪費空間。即使是15世紀初人口數量如此低的水平上,歐洲人似乎覺得他們的空間不夠大……但是如果説歐洲是空間不夠大,那麼,中國人感到的就是他們的人口不夠多”。

我們發現文化戰略與農業結構之間的聯繫,可以解開沃勒斯坦的歷史之迷。中國的主食是稻米等穀物,糧食生產是資源節約但是勞力密集型的技術。肉奶食品在歐洲文化中佔重要地位,而生產肉乳的牧農業則是土地密集但是勞力節約型的技術。為應對不斷增加的人口壓力,中國通過增加勞動投入來增加糧食產量。而歐洲人則通過尋找新的土地來提高其生活水平。這就是為什麼中國的哲學強調人與自然的和諧,而西方哲學卻慣於征服自然。這是我們對李約瑟問題給出的文化解釋。出於同樣的原因,我們可以理解為什麼亞洲國家的儲蓄率遠高於西方。防患於未然而不是追求當下享受的觀念,深植於中國的文化與歷史之中。

在這方面,前蘇聯的文化接近西方個人主義,因為它具有強烈的擴張主義動機。

研究文明史時我們會發現,農民比遊牧民和水手更具集體主義特徵。日本文化是高度的集體主義,甚至其城市居民也是如此。然而,而日本的外交政策則更接近大英帝國,原因在於它是一個具有海事傳統的島國。造船和航海新技術能現有耕地之外,開闢外貿和殖民主義的新資源。所以,日本的民眾文化有鮮明的集體主義色彩,但是日本的國家行為極具冒險主義的特徵,這是日本的環境和歷史造成的特點。

4.3****市場規模、資源多樣性,以及規模和範圍經濟

我們可以很容易地將模型從兩種技術(物種)推廣到多種技術(物種)。在一個生態系統中,我們有L種技術(物種),其資源限制(承載能力)分別是N1,N2……NL。規模和範圍經濟可以集成為相互耦合競爭的邏輯斯蒂方程,成為一個非線性的複雜系統。規模經濟(市場範圍或資源限制)同Ni相關,而範圍經濟可用技術(物種)的數量L描述。分工程度可用物種多樣性描寫,也就是競爭性技術的共存度。

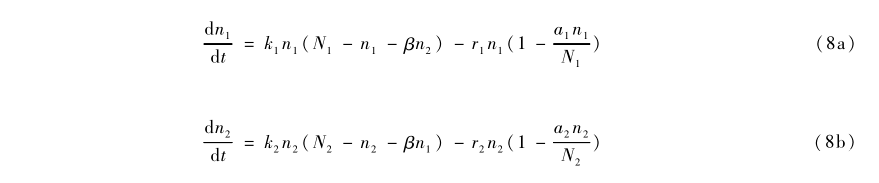

讓我們從只有兩種物種的最簡單情況開始,用方程(8)分析兩種技術和文化的競爭(Chen 1987)。

這裏,n1和n2分別是技術(物種)1和2使用者的數量。為簡單起見,我們只討論完全競爭下β=1的最簡單情況。

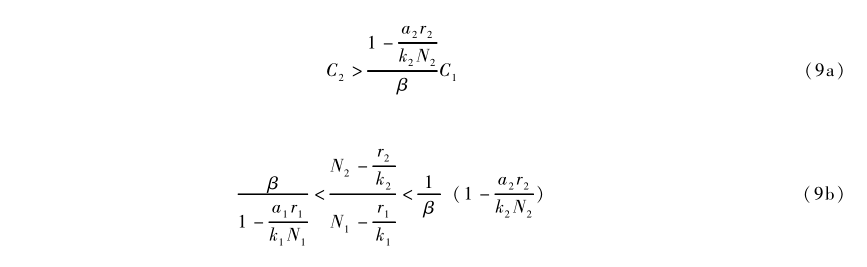

我們可以用類似解方程(2)的方法,來解方程(8)。其技術1完全替代技術2 的條件 由式子(9a)給出,而兩種技術共存的條件如(9b)式所示:

4.4環境漲落的影響

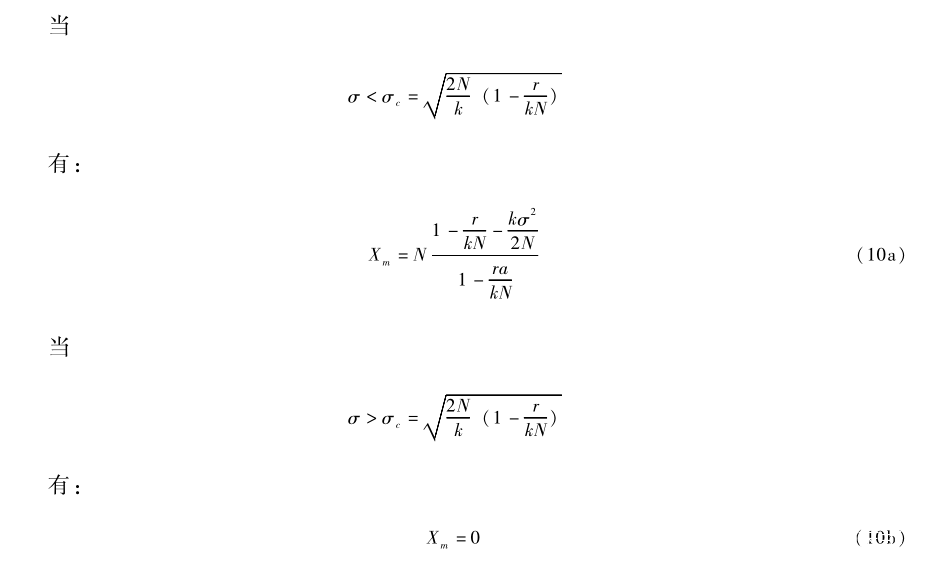

接下來的任務是研究環境漲落對系統穩定性的影響。研究隨機擾動下非線性動態系統的穩定性問題,可以解郎之萬(Langevin)方程與福克-普朗克(Fokker-Planck)方程(May 1974, Chen 1987, 2010)。在這裏我們只考慮一個簡單的例子,即隨機擾動只加於某技術N的資源約束。實現的均衡規模Xm隨着環境漲落的幅度變化,我們用方差(σ2)的大小來刻畫環境漲落的幅度。

由公式(10a) 可以看出,假如存在人口規模生存的臨界值,則集體主義在外部衝擊下的生存機會更好,因為它比個人主義的人口規模更大。

公式(10a) 還告訴我們,環境漲落會降低平衡態的資源限制。公式(10b)顯示的是:當波動幅度超過臨界值時,該技術(物種)將會滅亡。這就是為什麼歷史上的古老文明會因自然災害或戰爭而消失。經濟發展需要社會穩定。

如果考慮許多技術(物種)都面臨環境漲落時,我們會意識到生物多樣性的重要性。區域專業化生產等價於提高風險的集中度。農業的規模生產加劇了化肥和農藥的應用。換言之,發展範圍經濟才有助於維護生物的多樣性。這是我們的物種競爭理論和新古典經濟學的優化理論的重大差別。新古典經濟學片面強調規模經濟的經濟效益,演化經濟學強調規模經濟和範圍經濟之間的辯證關係。因為短期的經濟效益不等於生物多樣性的生態可持續性。片面追求貨幣財富會最終毀滅地球的生態財富。

**4.5穩定性與多樣性之間的消長(trade-off)**關係和一般斯密定理

考慮多種技術共存時的更一般的情況,增加技術的種類數會降低系統的穩定性(May 1974)。在多樣性和穩定性之間存在魚和熊掌不可兼得的消長(trade-off)關係。斯密沒有意識到科學和技術的重要性在引入新的資源和新的市場,因為他所處的時代工業革命還剛起步。我們把原來的斯密定理從分工受市場規模的限制,推廣到更普遍的一般斯密定理(Chen 2005, 2010),表述為:

“分工受市場範圍(資源約束)、生物多樣性(資源種類數目)和環境漲落(社會穩定性)的三重限制。”

我們可以比較新古典經濟學與演化經濟學的不同演化觀。新古典增長模型用線性隨機動態學方法建模,得到的是單向演化:要麼收斂(例如外生增長論的模型),要麼發散(例如內生增長論的模型)。我們非線性演化動態學的分工模型展示的是雙向演化(或叫共生演化)過程,例如環境漲落小,技術創新發現的新資源不斷增加時,分工系統會從簡單向複雜演化,這是過去工業化革命三百年間觀察到的發展趨勢;假如環境漲落大,戰爭與災害頻繁,技術進步停滯,則分工的趨勢會從複雜變為簡單,中世紀羅馬帝國瓦解後的歐洲就是如此。 即使在當今時代,工業社會、傳統社會與原始部落依然可能並存,原因在人口、環境和技術之間的相互作用。換言之,新古典經濟學描寫的是封閉優化過程中的單向演化,才會對現代化有“普世價值”的信仰。演化經濟學觀察到的是開放競爭下系統多樣演化的過程,社會的經濟發展不能超越生態環境的約束。這是當代資本主義危機最嚴重的教訓。

4.6****個人主義與集體主義的競爭格局和熊彼特創造性毀滅的動態圖景

西方經濟學有一種流行觀念,認為個人主義比集體主義優越,因為個人主義在技術競爭上更具創新性。問題是,完全競爭條件下存在如下三種而非一種可能性:

(i)兩個族羣都是個人主義。依據方程(9b),兩種個人主義的族羣可以共存。個人主義族羣之間的競爭會提高系統的多樣性。古希臘和文藝復興時期的意大利的城邦就是典型的例子。

(ii)兩個族羣都是集體主義。基於議程(9b),兩個集體主義族羣不能共存。唯一的結果是一個取代另一個。這就是中國歷史上農民戰爭和朝代更迭(dynastic cycles)的故事。因此完全的集體主義社會難以發展分工。

(iii)個人主義和集體主義競爭。這是競爭不確定性博弈的一般情況。這是集體主義族羣與個人主義族羣的混合經濟。一個有趣的特徵是,混合系統較之兩個個人主義組成的自由化系統更具穩定性。這一結論可以推廣至兩個以上族羣的情況。比較盎格魯—撒克遜的兩黨制與歐洲大陸的多黨制,就會發現保守與自由的兩黨制格局比多黨制穩定。我們的文化競爭模型比新古典模型更具豐富的文化多樣性。

當個人主義族羣與集體主義族羣競爭時,會發生什麼結果?兩者可以共存,也可能一個取代另一個族羣,競爭結果取決於它們的資源限制、學習能力和文化因素。對於這種情況我們要多討論一下。

如果兩個族羣具有相同的資源(N1=N2),那麼,集體主義族羣會取代個人主義族羣。如果我們比較式(8a)和(3a),即使C2≦C2,當β≈1,且0<α2≈1時,集體主義的後來者也可能擊敗個人主義的領先者。日本和中國分別於1970年代和2010年代追上西方國家的歷史可以證實我們的分析。因為集體主義文化可以在趕超博弈(“catching-up” game)中集中資源來擊敗競爭對手。產業政策的成敗取決於政府動員戰略資源用於新興技術的能力,這是趕超博弈中模仿性學習的典型做法。

相比之下,個人主義的生存戰略在於探索更大的資源或學習得更快。如果我們將企業家精神視為風險追求的文化,我們得到與熊彼特(1939)類似的結論:那就是社會主義(集體主義)與資本主義(個人主義)之間的競爭,資本主義的生存在於創造性毀滅的機制。一旦創新無法發現新的更大的資源,個人主義族羣將在現有市場上輸給集體主義。我們觀察到的經濟中心興衰變遷的圖景,和內生增長理論絕然不同。內生增長理論夢想先行者會永遠統治後來者,這種持續的貧富分化歷史上並不存在。如果我們有相關的數據,我們的學習策略模型同樣可以用來研究軍備競賽和公司戰略。

**5.**方法論和哲學問題

在方法論和哲學上有幾個問題需要討論。凱恩斯(1936)曾經指出:

“古典理論家如同一個非歐幾何世界中的歐氏幾何學者,他們從經驗上觀察到看來平行的直線經常相交,就指責這些直線線沒有走對,他們以為這是治療這些偶然事件的唯一方案。但實際上,更好的方案是放棄歐氏幾何的平行線公理,轉而採用非歐幾何。除此之外再無其他糾正的方案。對於經濟學來説也必須進行類似的變革。”換言之,凱恩斯主張經濟學的範式變革,才能解決理論脱離實際的矛盾。****

我們提出的人口動態學就是可以取代新古典經濟學優化方法的理論框架。這一範式轉變將引發一系列問題的革命性變革。我們分別來加以討論。

5.1****實體經濟和貨幣經濟

新古典增長理論是一個以資本和人口為經濟增長驅動力的貨幣系統。我們的人口動態學是資源和人口在經濟增長中發揮關鍵作用的實體系統。理論問題在於實體與虛擬(貨幣)經濟之間的關係。

我們和真實經濟週期(RBC—Real Business Cycle) 學派的分歧在於技術變革的本質。真實經濟週期學派把技術進步描寫為沒有資源限制的隨機遊走(Kydland and Prescott 1982), 而我們把技術進步描寫為資源約束下的邏輯斯蒂小波。

歷史上,古典經濟學的核心概念從土地、人口和資本的研究開始。但新古典經濟學的發展,使經濟理論的虛擬化變本加厲。2008年金融危機的重要教訓是,發達國家虛擬經濟過度擴張是極為危險的(Johnson 2009, Chen 2010)。 依據國際清算銀行(Bank of International Settlement)的數據,2012年10月衍生市場規模達632.6萬億美元,接近全球生產總值的9倍或美國GDP的40倍。經濟理論的虛擬化與美國經濟的虛擬化之間,存在危險的關聯。

5.2****均衡和非均衡的經濟機制

最優化方法只能用於封閉經濟的均衡系統。這是內生增長理論一般均衡模型的根本問題,因為封閉系統不可能描寫知識積累。在新古典經濟學中,價格是形成市場均衡的核心機制。問題是一般均衡模型中代表者企業的利潤必須為零。這意味着在封閉經濟的一般均衡條件下資本不能增長。顯然,內生增長的微觀基礎理論無法解釋資本積累和技術進步而不自相矛盾(Chen 2002)。

我們的代謝增長論沒有把價格因素引入人口動態學。理由是市場份額競爭是非均衡的系統,不存在唯一的(線性)價格。我們在3.4節中指出,利潤機會主要存在於增長期的第二階段。然而,利潤指標的選擇是短期利潤與長期市場份額之間的戰略權衡。在未來市場份額和競爭者戰略未知的條件下,我們無法計算利潤的最優值。這就是為什麼遠見(vision)和戰略在技術競爭遠比成本-利潤的考慮重要,因為技術變革的不確定性和機遇是密切相關的。只有沒頭腦的傻瓜才會相信短期利潤最大化是求勝之道。資本損失主要發生在衰退期的第四階段。2008年金融危機的損失估計高達13萬億美元。新古典理論資本增長的平穩圖景,用線性均衡的視角抽象掉技術進步的不確定性。我們的理論對於企業行為的理解,比新古典模型現實得多。換言之,現實經濟沒有任何案例可以證明新古典經濟學宣稱的“邊際成本定價”。相反,大量戰略定價和營銷實踐的案例支持我們分析市場份額競爭的理論框架(Shaw 2012)。

另一個均衡陷阱的例子是美聯儲主席本·伯南克倡導的所謂“再平衡”戰略。中國以非均衡戰略應對2008年金融危機遠比發達國家有效。非均衡發展的方法是大規模投資基礎設施,例如投資高速鐵路,新能源和新材料等新技術。美國國會拒絕任何結構改革,一心一意地依賴美聯儲印鈔來給病入膏肓的經濟輸血而非造血。歐盟和日本用緊縮財政政策和貨幣政策處理債務危機,效果有限。

新古典經濟學和凱恩斯主義經濟學都很少關注經濟結構。儲蓄投資理論向下傾斜的IS曲線在開放經濟的非均衡條件下是不成立的。在全球化時代,如果你降低利率,將有三種而非一種可能:第一種可能只對有增長前景的健康經濟體成立,即降低利率將增加投資和生產。第二種可能是經濟前景不確定的動盪經濟體,投資者寧可持有現金或還債,但不敢投資。第三種可能是繼續衰退的經濟體,低利率會導致資本外逃,流向有更高回報前景的外國經濟。 現實經濟哪有新古典經濟學的簡單線性決定論的關係。我們(Chen 1996, 2005, 2008)早就從宏觀和金融的指數運動中發現色混沌(color chaos)的廣泛證據,證明經濟體的運動是高度複雜的非線性運動。新古典宏觀經濟學的IS-LM體系所描寫的線性因果關係,純屬具有經濟複雜性的非均衡世界中,用歐氏幾何構造的均衡幻象,在非歐幾何的世界中並不存在(Chen 2010)。

5.3****線性和非線性的思維方式

線性思維是新古典增長模型的普遍特徵。羅伯特·索洛不僅清楚這一症狀,還知道新古典增長理論的病因(Solow 1994)。例如,規模報酬遞增導致爆炸式增長的經濟(explosive economy),而規模報酬遞減將產生收斂趨勢。問題是歷史數據沒有出現如此簡單的線性發展趨勢。Aghion和 Howitt的“創造性毀滅”模型(1992),假設每項創新都毀滅先前的技術;實際上,很多創新是對早先技術的補充。幹中學模型乾脆忽略研發(R&D)的重要。新古典經濟學模型的共同缺陷在於簡單化的線性思維。如果我們引入非線性的思維方式,即使採用最簡單的邏輯斯蒂模型,所有新古典增長模型的麻煩都會迎刃而解。例如,熊彼特的“創造性毀滅”並不意味着新舊技術無法並存。如果競爭參數較小,技術競爭將會出現互補的作用。

所有技術或產業都有其生命週期,更準確的數學表象是小波(wavelet), 典型的例子是海上的每個浪頭都是有生有滅的小波。例如我們考察發達國家的紡織業, 它們無疑是處於成熟期的階段。如果你繼續在發達國家投資紡織業,資本報酬當然是遞減的;但是如果你投資亞洲的紡織業,就可能獲得遞增的資本報酬。在1970和1980年代,隨着低技術從先進國家向落後國家的轉移,資本回報率呈現下降的收斂趨勢。然而,1990年代電腦和互聯網產業在西方的興起改變了國際資本的流向,對外直接投資轉轉回發達國家,以追逐新技術在增長期出現的資本回報遞增的機遇。我們在1990年代觀察到富國與窮國間重新呈現兩極化的發散趨勢。為什麼中國在1990年代和2000年代能在製造業迅速追上了亞洲小虎國家?基本原因在中國的經濟規模和市場規模遠遠大於亞洲四小龍和其他東亞國家。

新古典增長理論關於經濟增長的政策令人困惑。外生增長理論強調人口增長和資本積累的作用,內生增長理論更強調知識資本。他們都未能明白,這些因素其實都是雙刃劍。超過適度的增長範圍,人口、資本、或知識的增長不一定能促進經濟的健康成長。下面我舉兩個親身觀察的例子。

去年夏天我訪問埃及時發現,中東目前的社會動亂根源在阿拉伯國家人口的高速增長,而同時糧食供給不足,造成知識青年的高失業率。埃及人口增長率四倍於中國,但GDP增長率僅為中國的四分之一。早從羅馬帝國開始,埃及就是向歐洲出口的糧食生產基地,而現在埃及卻成為美國的糧食進口大國。按照新古典經濟學的增長理論,埃及的高人口增長率和高教育普及率加上自由貿易政策,應該導致經濟的繁榮。但是實際上埃及的市場經濟並沒有克服埃及經濟的結構性問題。原因是埃及並未像中國那樣投資計劃生育和農田灌溉工程,尼羅河水的利用率很低。無論埃及是軍事政權還是民選政府,他們都無法在短期內解決人口和資源的矛盾問題。新古典經濟學忽視人口與資源的約束關係,在實踐上導致社會動亂的嚴重後果。不解決糧食問題,搞什麼民主或軍事專制,都不能解決民生問題。宗教矛盾只是經濟問題的表面現象。

美國經濟則面臨另一個問題。新古典內生增長理論廣為宣傳的知識積累和教育水平並未促進美國產業的國際競爭力。依據中央情報局(CIA)的數據,美國、英國和西班牙的平均教育年限是17年,德國是16年,中國和埃及是12年。依據內生增長理論,你會期望美國的製造業比德國與中國更有競爭力。然而, 蘋果公司上任總裁史蒂文·喬布斯生前在2012年當面直率地告訴奧巴馬,美國製造業無法與中國競爭,蘋果公司設計的產品不得不外包到中國生產,原因是美國教育不再大規模培養製造業短缺的中級工程師(Barboza et al 2012)。中國也曾面臨技術工人和技術人員短缺的問題。中國政府的解決辦法是引進的德國技術教育體系,不完全照抄美國的高等教育體制,才有中國製造業的崛起。

換言之,經濟學中,知識結構比知識總量更重要。在增長理論中引入非線性的互動機制來取代新古典的單向作用機制,我們才能提出更好的經濟政策,來實現經濟增長和民生改善。

5.4****理論模型與計算機模擬

理論模型和計算機模擬是兩種常用的理論研究方法,但是兩者在方法論上有很大差別。理論建模的目標在於從大量觀察中抽象出一般的特徵,其代價在於犧牲掉若干次要的細節;然而,計算機模擬的目標與理論建模相反,計算機模擬特定對象的細節越多越好,所付的代價是難於推廣至其他的對象。換言之,理論追求結論的普遍性、一般性,而計算機模擬追求具體性和特殊性。

就方法論而言,我們的市場份額競爭模型構造的是一般性的理論框架,而系統工程學和計量經濟學則是兩種不同的計算機模擬方法(Forrester 1961, Meadows et al. 2004)。計算機模擬的競爭用經驗數據的擬合程度來檢驗。科學理論的競爭用可控制的實驗來檢驗。經濟學中,可控實驗的規模和範圍受到經費的限制。所以,歷史上經濟學派不同思路的檢驗主要靠歷史事件或歷史趨勢來定優劣。 舉例言之,大蕭條動搖了“看不見的手”即自穩定市場的信念,凱恩斯經濟學得以崛起並取代古典經濟學成為英美的主流經濟學。盧卡斯的微觀基礎和理性預期理論流行於1970年代的滯脹時期,但2008年的金融危機給其重大打擊。

外生增長理論於1950年代贏得大量關注,那是二戰後美國的黃金時代。內生增長理論在互聯網興起時誕生,引發所謂新知識經濟的熱潮。美國干預伊拉克的戰爭失敗和2008年金融危機,使大家注意到全球化時代依然有許多國家處於貧困陷阱,人們開始質疑經濟增長的收斂論和發達經濟體的可持續性。我們的代謝增長論是把經濟學和世界史的新思維,用數理模型來加以表述。從世界觀而言,我們對當代問題的觀點更接近人類學家和歷史學家的觀察:氣候和環境的變化塑造了不同文明的歷史。這也是達爾文和馬克思的歷史觀。

6 結論

技術進步和資源開放是工業經濟成長的動力。如何理解技術、資源和人口之間的動態互動,是經濟學和歷史學研究的根本問題。新古典經濟學的內生和外生增長理論都將抽象的資本視為經濟增長的動力,忽略了資源的決定性作用。在這點上,新古典增長理論和斯密、馬爾薩斯等古典經濟學家相比,在數學形式上似乎引入優化論的進步,但在經濟思想上是一大倒退。因此,新古典經濟學的增長理論很難理解發展機制、環境危機和反覆出現的經濟週期。

2008年的金融危機中,沒有結構改革的貨幣政策與財政政策對發達國家的危機處理效果不大。中國和新興經濟體的崛起主要來自技術進步和結構調整(Chen 2010)。經濟週期波動和世界格局變化的主要原因是技術小波的影響。市場心理和貨幣運動對實體經濟的影響是次要因素。這是2008年大衰退給我們的主要教訓,和1930年代大蕭條的教訓有很大不同。凱恩斯,哈耶克,和弗裏德曼經濟理論的共同侷限在於,他們都忽視了技術革命浪潮的衝擊,會改變全球競爭的格局,以及經濟強權的興衰。

我們從人口動態學出發的研究迴歸到亞當·斯密和托馬斯·馬爾薩斯的核心思想,即勞動分工受市場規模和資源承載力的限制。這也是現代化和當代生態危機的基本教訓。非線性人口動態學可以替代經濟動態學的理論框架。我們的幾個工作突破了新古典增長理論的侷限。

第一,工業化可以描述為新資源和新市場的系列發現。物質財富同時取決於規模經濟(資源承載力)和範圍經濟(資源種類數目)。因此,人類社會的物質財富與生物多樣性同樣密切相關。不加節制的自由資本主義最大的後果,是破壞地球幾億年積累起來的生態資源,最終可能危及人類的生存。

第二,熊彼特長達幾十年的長波(也叫康德拉季耶夫週期)和“創造性毀滅”的創新過程都可以由人口動態學中技術小波的起落來描寫(Schumpeter 1934, 1939, 1950)。我們從宏觀與金融指數的增長波動中觀測到,非線性增長趨勢和不規則增長波動的疊加可以解釋為為邏輯斯蒂波小的包絡線(Prigogine, Allen, and Herman 1977),這使我們能在產業興衰的技術小波和宏觀總量的經濟波動之間建立起聯繫。換言之,我們找到了宏觀波動的中觀產業基礎。

第三,我們發現結構性失業源於技術競爭造成的產能過剩。我們的經濟週期理論和理性預期學派的微觀基礎模型完全不同。盧卡斯把失業看成是工人在工作與閒暇之間的自願選擇,把凱恩斯經濟學的非均衡失業説成是新古典宏觀經濟學的一般均衡現象,政府政策對改善失業沒有效果(Lucas 1981)。我們的分析否定了微觀基礎論,因為微觀漲落的加總效果, Chen 1996a, 1996b, 2002)。我們發現結構性失業的另一個來源是生物多樣性的減少,而生物多樣性是實現充分就業和可持續發展的必要條件。

第四,我們更好地理解知識的本質和經濟增長的非線性規律。新古典經濟學的外生增長理論把技術進步視為一系列的隨機擾動。新古典經濟學的內生增長理論宣稱知識增長是簡單的積累過程。我們揭示出知識發展新陳代謝的本質。是科學革命造成現代的技術。科學思維的範式變革和間斷性的技術發展表明(Kuhn 1962),科學和技術發展的方式像小波的興衰。小波運動的特點和新古典模型的隨機遊走(random walk)完全不同。隨機噪聲沒有頻率和週期的特點,而小波可以描述任何生命體和經濟體的生老病死的變化,即常説的生命週期。而隨機噪聲是沒有生命的背景漲落。從非線性的視角出發,我們能夠看到技術生命週期中不同階段動態的收益變化,並理解組織和制度的共生演化(co-evolution)。

第五,我們把文化因素引入學習競爭。風險追求的個人主義和風險規避的集體主義是市場份額競爭下不同的競爭策略。歷史上不同的分工模式的形成和資源約束與文化差異都有關係。世界文化的多樣性來源於生存環境的多樣性。這是新古典經濟學宣揚的普適價值論和演化經濟學倡導的多元價值論不同的原因。新古典經濟學的實質是把英美文化的特殊經驗誇大為人類社會的普遍經驗。但是新古典經濟學的世界觀違背達爾文生物演化論的基本觀念。

第六,我們發展了一般斯密定理。亞當-斯密所處的時代,工業革命剛剛開始,斯密只注意到分工受市場規模的限制。當代的歷史經驗讓我們認識到分工受市場規模、資源種類和環境波動的三重限制。新古典經濟學單純強調穩定性的作用。我們發現系統穩定性和系統複雜性之間的存在魚和熊掌不可兼得的此消彼長(trade-off)的關係。經濟演化是雙向演化的動態過程,其發展方向是非均衡的多樣,而不是均衡下的趨同。

最後,我們提出的複雜演化動態學,為建立經濟學的統一理論奠定基礎。新古典經濟學的各個分支是互相矛盾的,因為新古典經濟學家企圖用線性理論來描寫非線性的現象,結果是靜態的微觀經濟學沒有產品的創新和生命週期、加總而沒有結構的宏觀經濟學無法應對結構性的經濟危機、基於布朗運動的金融經濟學排除了金融危機的可能性、只講交易不講組織的制度經濟學難以理解混合經濟的不同組織產生和演化的規律。我們注意到沒有微觀經濟學無法理解利潤率的變化,封閉的宏觀經濟學無法理解國際競爭對一國經濟政策的制約,基於無套利機會的金融理論實際上為金融投機擠出實體經濟打開大門,新制度經濟學也難於理解市場經濟內生的不穩定性和政府在混合經濟中的作用。 我們指出新古典經濟學的優化框架不適應於工業經濟,因為哈密頓函數(Hamiltonian function)的優化理論只對封閉系統成立。而工業化和現代化的本質是開放系統中開發資源的競爭過程,創新的不確定性無法用已有技術下的優化策略來處理。新古典經濟學流行的基本概念,例如完全信息、理性預期、噪聲驅動週期、零交易費用、無限壽命,IS曲線、長期均衡和無限增長等等,都違反物理學基本定理,在現實不存在的烏托邦(Chen 2005, 2007, 2008, 2010)。因為人是具有生命週期和相互影響的社會動物,理性人的概念和人的社會性不能兼容。我們建立非線性振子模型來描寫宏觀經濟中觀察到的色混沌和複雜週期(Chen 1987, 1996)。我們用生滅過程來處理宏觀與金融的隨機漲落(Chen 2002)。我們用邏輯斯蒂競爭模型來描寫代謝增長(Chen 1987)。我們發展的人口動態學模型可以處理開放經濟的經濟耗散系統。小波表像和非線性振子模型是我們構建經濟學統一理論的基石,用統一的演化經濟學視角討論微觀、中觀、宏觀和制度經濟學的複雜演化動態學行為。新興的複雜科學對研究非線性動態學和非均衡機制提供了新的工具(Nicolis and Prigogine 1977, Prigogine 1980, 1984),。這些工具對經濟發展和社會演化的理解,是重大的突破。

以哈耶克為代表的演化經濟學家們一度認為,經濟演化太複雜了,所以很難用數學語言把演化論思想模型化(Mirowski 1989)。這一觀念在複雜科學時代不復存在。新古典經濟學理論缺乏歷史觀念,因為他們的模型是線性和均衡的。真實的歷史發展可以用非線性和非均衡的動態學描述。研究的關鍵是建立理論與觀察之間的聯繫。

致謝

作者感謝Peter Allen、Wolfgang Weidlich、Edmond Phelps, Joseph Stiglitz、James Galbraith、Ulrich Witt, Wolfram Elsner, Andreas Pyka, Laura Tyson, 林毅夫,史正富, 李維森,孟捷,唐毅南, 李華俊, and Vivian Chen提供的有啓發的討論。作者也感謝兩位匿名審稿人的有益評論。

參考文獻

Aghion P, Howitt P (1992) A model of growth through creative destruction, Econometrica, 60(2): 323-351.

Aghion P, Howitt P (1998) Endogenous growth theory, MIT Press, Cambridge.

Arthur WB (1994) Increasing returns and path dependence in the economy University of Michigan Press, MI: Ann Arbor.

Arrow KJ (1962) The economic implications of learning by doing, Review of Economic Studies, 39:155.

Arrow KJ, Debreu G (1954) Existence of an equilibrium for a competitive economy, Econometrica22(3): 265-290.

Ayres RU (1989) Technological transformations and long waves, International Institute for Applied Systems Analysis, Austria: Laxenburg.

Barboza D, Lattman P, Rampell C (2012) How the U.S. lost out on iphone work, New York Times, Jan. 21, Jan. 24.

Browning M, Crossley TF The life-cycle model of consumption and saving, Journal of Economic Perspectives, 15(3): 3-22 (2001).

Chen P (1987) Origin of the division of labor and a stochastic mechanism of differentiation, European Journal of Operational Research 30: 246-250.

Chen P (1990) Needham’s question and China’s evolution - cases of non-equilibrium social transition, in Scott G ed., Time, rhythms and chaos in the new dialogue with nature, chapter11, pp.177-98, Iowa State University Press, Iowa: Ames.

Chen P (1996) A random walk or color chaos on the stock market? - time-frequency analysis of S&P indexes, Studies in Nonlinear Dynamics & Econometrics, 1(2): 87-103.

Chen P (2002) Microfoundations of macroeconomic fluctuations and the laws of probability theory: the principle of large numbers vs. rational expectations arbitrage, Journal of Economic Behavior & Organization, 49: 327-34