中國少數民族有家譜傳統嗎?_風聞

观察者网用户_271086-2019-04-25 10:34

文| 上海師範大學人文與傳播學院教授 錢杭

就像中華民族的主體是漢族、中華文明的主流是漢族文化一樣,源遠流長的中華家譜文化,也植根於以漢族為主的華人族羣對自身所在家族深沉的歷史需求。承認這一點肯定是對的。然而,若無中國大地上其他民族的積極參與,僅靠漢族居民和漢族傳統,不可能構建起中華文明的大廈。正因為如此,中國少數民族家譜,就成了中華家譜文化大家庭不可或缺的成員。大部分譜學研究者雖然早已認識到這一點,也做出了一些努力,但限於各種條件和原因,始終未能取得真正的突破,以至於中國譜學界長期以來沒有一部系統研究少數民族家譜問題的學術專著,甚至對少數民族家譜的資料現狀也未進行全面調研。直到2018年,這一缺憾才因上海圖書館王鶴鳴等先生所撰《中國少數民族家譜通論》(以下簡稱《通論》)的出版得到了彌補。作為一位譜學研究的同行,聞訊即鼓掌喝彩,讀後更大受啓發。

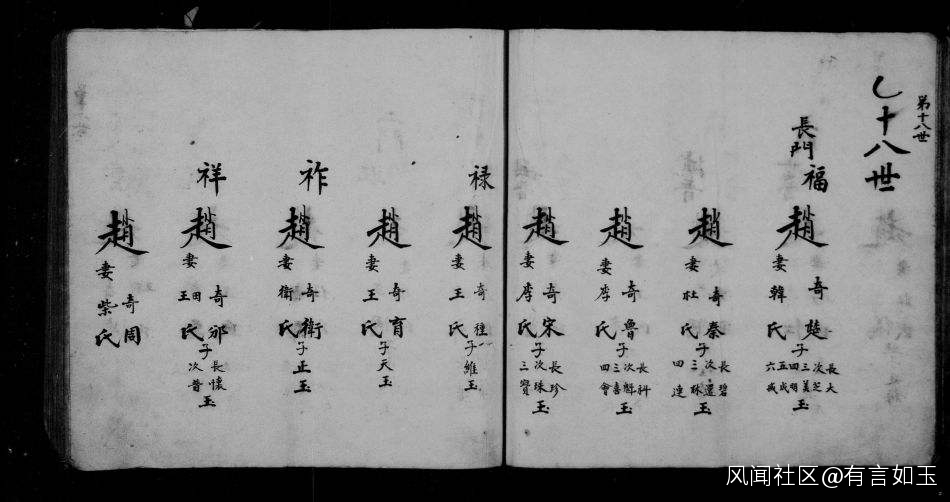

中國家譜是連續性記錄漢人家族歷史的標準文本形式,集中地反映了漢人關於家族形成、家族延續、家族功能的價值觀,具有深刻的歷史意義、思想意義和社會意義,在人類文明史上具有舉世公認的重要地位。傳統家譜的編纂目標,主要是為了讓家族成員(男子及其配偶)能夠通過文本,準確認定和有效記憶本人源自同一男性始祖的事實,明瞭相互間真實的或部分擬製的世系聯繫,以及每個成員在所屬世系中的直旁系位置。同時,為了發揮家族撫育贍養的傳統功能,還詳細制定了與個人所具世系身份相適應的一系列行為準則。這一切,都見之於古代漢人用漢字記錄下來的文獻,併成為現代漢人編撰家譜的基本原則和邏輯架構,形成了中國家譜傳統的主流,從而也使得以往的譜學研究者自接受專業訓練以來,就習慣以此為標準來衡量其他民族相關文獻的譜學性質和完善程度,而沒有想到可以換位追問:如果某一民族不在乎或不大在乎上述原則而重視其他原則,所編文獻是否也可以稱為家譜?回答應該是肯定的。

《通論》對彝族連續61代《家堂祖師經》(第6頁)、怒族連續41代“鬥霍族”世系(第7頁)、哈尼族連續72代神譜《指路經》(第8頁)、藏族連續38代豬頜“年輪”(第293頁)、蒙古族連續23代家族譜系(第97頁)等個案的採訪和記錄就告訴我們,傳説中的本族英雄、血緣關係不明的首領頭人、源自神靈系統的宗教法王等等,在構建這些少數民族族羣成員資格時受到特別的尊重,其文化意義在很多場合下遠遠超過了父子生育原則和漢族式的世系傳遞原則。展現了這些原則的連續性文字和成系列實物,其實就是與該民族歷史、血脈及文化整合緊密相連的家譜,人類學的ethnicity(族源、族性)一詞要表達的也就是這個意思。換句話説,漢族家譜看重和傳遞的,是前面提到的那一整套源於一宗、包含了所有直旁系成員及其配偶在內的連續性的父系世系原則;而被許多少數民族看重和傳遞的,則是另一套連續性的英雄、首領、法王世系。展現“連續性”世系是兩者的共性,但構成世系成員的資格則完全不同。筆者曾向少數民族家譜民族誌的撰寫者做過以下提問:

在這些世系的形成過程中是否有文獻為依據?所述內容是否確為家族、宗族世系?有助於記憶的姓名連綴法是否真的反映了父子關係?是否有準確的親屬稱謂?是否具有明確的直旁系區別?其世次(包括所涉人名)的可證實性或擬製性如何?能否提出必要的旁證?等等。這裏提出的當然都是顯示中華家譜研究主流意識的“真問題”,但現在看來,對於少數民族家譜而言這些問題可能就不大適合,至少聚焦稍有“跑偏”,因為少數民族家譜看重和力圖“連續性”展現的,是與他們特有的(而非漢人的)歷史、文化、生存、命運相連的問題及其原則。作為研究者應該反思和互相提醒的,應當是以中華民族大家庭和長時段為背景,在充分肯定家譜原則多元化、家譜表達形式多樣化的前提下來思考中華家譜文化的全貌。《通論》的出版已經並將繼續為實質性地推動這一研究作出貢獻。

講到家譜的表達形式,以往研究者最熟悉的,就是現存家譜普遍使用的文章譜(以文章而非文句形式表達世代間的繼承過程和事蹟)、表格譜(源自《史記·世表》,在表格內以文字表達相應世系及事蹟)和線段譜(以豎線標誌上下世代、譜形呈豎向展開,以橫線標誌同一世代、譜形呈橫向展開,配以少量説明文字),對於所謂的口傳譜和實物譜的意義,總感到難以把握。據文化史和人類學的研究,以口述和結繩之類方式對某一性質的世系傳承狀況進行敍述,在無文字、無文章時代是普遍的現象,進入文明時代以後,它們是否還能被視為獨立的譜種,則還有問題。就人腦的發達程度而言,只要有濃厚興趣並經適當訓練,無論多長、多複雜的傳承關係應該都可以被“説者”口述並由“聽者”記憶和再次傳播。但各種性質的世系可以被口述及記憶口傳是一回事,這些被口述、被記憶口傳的世系是否在客觀上反映了相關人際關係的準確性、世代傳遞的延續性則是另一回事。即便是一位完全掌握了(或大致掌握了)構建世系之各類必備資料的口述者本人,由於記憶能力、社會地位、既得利益的變化,以及受口述時具體場景的限制,也不能保證他的每一次(必定有多次)口述口傳都能向不同的聽眾傳達同樣的信息。因此,無論在理論上還是在資料的品質上,口述的世系或對世系的口述都具有不穩定的特徵——當然,其“不穩定”的程度會受到世系性質的影響。

一般來説,口述世系中凡涉及財產繼承世系和爵銜職位承襲世系的內容,由於在相關範圍內具有一定的公共性質,其準確性(指可被其他資料加以證實或部分證實的可能性)就較高;凡是對親屬成員權的“家世”世系進行追溯,而該世系又恰與古代皇族、貴族有關,其可信性也可得到某種程度的保證(當然已低於前兩個領域)。如果口述世系只涉及家世,而該家世的主體又是一般平民家族,其可信性就相當有限,難以被證實或證偽。許多少數民族調查資料中都提到過能“背出三四十代的世系”、能“背誦出本氏族連續六十三代的家譜”、能“把自己幾十代祖先的名字一口氣背誦下來”等等現象,口述者記憶力之超強給調查者留下了深刻印象,但這究竟是存在延續性口傳譜的證明,還僅僅是對現有家譜的選擇性背誦,則需要調查者加以認真探究和説明。《通論》在介紹少數民族家譜時將“口傳家譜”作為一個獨立的種類(第4頁),雖然還不能完全滿足讀者的好奇,卻因為大致闡明瞭口傳的世系性質而達到了基本要求。

王鶴鳴先生講了一個很生動的故事。2012年,他在雲南省寧蒗縣結識了納西族摩梭人“老祖母”賓瑪拉姆,以及在“麗江旅遊部門工作”的老祖母之女甲茨瑪,並與她們合作完成了一份“雲南省寧蒗縣永寧彩塔家族世系表”(五代21人),採訪認真規範,資料價值很高。不過,由於這是由現代學者在現代社科理論指導下,用成熟的橫線系圖記錄方法,對已具備現代文化知識和旅遊產品意識的一對當地母女“口述資料”的“合作筆錄”,因此,正如王先生指出的那樣,這類口述所反映的事實,其實“早已脱離了原始母系氏族社會的‘原版’”,已經不可能證明古代摩梭人也會用同樣的方式來表達“對自己的直系親屬的記憶”(第352頁)。這一案例具有一定程度的實驗性復原意義,有助於準確理解少數民族口傳譜的產生原理和生存樣態。

與口述譜相比,結繩譜的問題更多一些。家族中的祖、父、子、孫關係以及整個家族擁有的人口數和世代數,確實可用大小不一的繩結、品相不一的短索來標誌,但能否將其視為一個譜種則需要討論。眾所周知,“結繩—繩結”的主要或最基本的功能是記(計)量、(計)序、記(計)數,即便如歷史最悠久、結構最複雜、排列組合最豐富(有主繩、上繩、端繩、垂繩、輔助繩、輔助繩的輔助繩,類似中國的算盤)的秘魯古印加文化遺物“基普”(Quipu,或譯“奎普”),也主要只用於人口統計和庫存管理,隱含於其中、能被當時及後世人們準確理解的信息,僅僅是某物的類別、數量和順序。用繩結、繩索和裝飾輔助物所能傳達出的家族信息,多半也不會超過世代延續長度、男女比例和人口規模,而不可能是構建世系的原則(如單系、雙系或選系)。許多研究者曾利用少數民族調查中發現的結繩習俗資料,證明這些民族的家譜中存在“結繩家譜”或“結繩譜系”,顯然是不準確的。因為“結繩—繩結”本身在記事、指事上難以具備唯一性,若無“結繩”者對其行為目的進行説明,後人或外人並無從知曉所見之連續性“繩結”或各種垂繩,究竟是指擁有某一實物的種類和數量(如雲南傈僳族用於記賬的“結繩”),還是指家族的世代長度和人口規模(如東北錫伯族供奉“喜利媽媽”的“絲繩”,滿族供奉生育女神“佛託媽媽”的“子孫繩”)。

1987年前後發現的成書於清道光年間的滿族《祭儀大略》,完全可以證明這一點。標點、校注此書的姜相順等先生明確指出,舊時滿族各家族一般都有用各色彩繩擰成的索繩,即“子孫繩”,上拴以各色綢、布條和帶(戴)後摘下的線索。根據綢條、線索的多少,人們就可以連續性地瞭解該家族過去的人口及世代狀況,所以“子孫繩”表達的只是人口的數量。滿族人家多有“祖宗匣子”,內裝索繩、譜系單、斡單布、香碟等,被視為家中聖物,平時珍藏,祭祀時取出,一一張掛。《通論》在介紹滿族家譜特點時沿用舊説,仍將“子孫繩”視為結繩譜(第75頁),顯然沒有注意到1991年已經發表的上述成果。

學術研究沒有止境,對中華家譜文化全貌的認識,亦隨着新時代的到來被不斷加深。《通論》所作努力之所以值得高度評價,原因也正在這裏。