【小狗】“公知治國的悲劇”重量級轉載《印度對華戰爭》——中印問題“聖經”(十三)_風聞

小狗2017-微信公号—“小狗2017”—已开通,请关注、指正2019-05-14 20:43

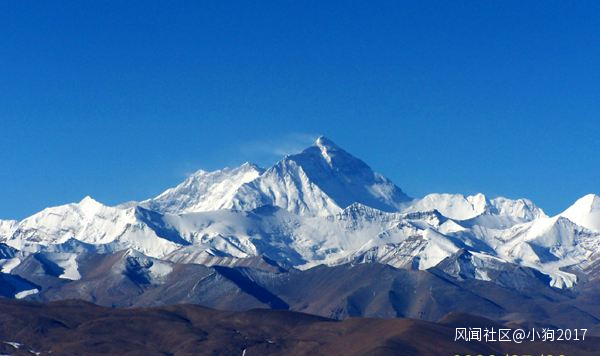

(圖片轉自網絡)

——

——

《印度對華戰爭》

(十三)

原著:內維爾·馬克斯韋爾 (澳大利亞)

[《印度對華戰爭》] 1970

——

一九五五年布爾加寧和赫魯曉夫在印度進行熱情洋溢的訪問,大張旗鼓地表明瞭俄國急於同印度友好和爭取印度人民,同年,俄國對印度的經濟援助計劃已經有了小規模的開端。這是蘇聯政府新的政策的組成部分。這項政策是儘可能地爭取新獨立國家的支持,不管根據列寧主義的準則,這些國家是由民族資產階級還是由帝國主義的走狗所統治。

中國在六十年代也執行了差不多同樣的政策;中國以後批評赫魯曉夫支持新獨立世界中的反共政權,看來只是兩國關係惡化在理論上的反映和算舊賬的表現。根據中國的看法,認為蘇聯不顧日益增長的中印敵對行為,在中印爭吵上開始偏袒尼赫魯,並繼續援助印度,除經濟之外,還給予軍事設備的援助,這樣就使意識形態和國家關係兩者混合在一起了。

一九五九年八月底,朗久事件發生後,邊界問題就公開化了,並孕育着使用武力甚至爆發戰爭的可能。印度把朗久事件説成是中國無端侵略的結果,自然激起了人們的憤怒。不僅印度大加利用,而且西方世界也就此大做文章。西方一向認為印度對中國的友好和支持是愚蠢的,是倒行逆施的,現在多少有點幸災樂禍,好象是中國恩將仇報,反咬了尼赫魯一口。

在蘇聯看來,事情發生的時刻是再壞不過了。當時赫魯曉夫正準備去美國作一次意義重大的訪問,他打算把他最近在蘇聯黨代表大會上提出的關於世界形勢及其政治前景的新論點付諸實施。他從根本上改變了列寧主義的正統學説,説可以把作為解決國際爭端的手段的戰爭消滅掉,也可以不經過戰爭使社會主義在全世界取得勝利。

赫魯曉夫在一九五九年整個夏季,一直有目的地設法同美國取得和解。八月份公佈了他將赴華盛頓同艾森豪威爾會晤,看來他的企圖將大功告成。

聯繫到上述情況,朗久事件對蘇聯外交起了破壞的作用。根據印度的説法,這自然毫無疑問地是中國蓄意挑起的無端侵略的事例。中國關於衝突的説法則置之不顧。事件發生後不久,尼赫魯承認印度曾對朗久這個地方的邊界線加以修改,因為“這條線不好”,但尼赫魯這句話的含意也完全被忽視了。

西方觀察家早就把中國看作是一個好戰的、霸道的強國,他們據此來解釋朗久事件,從而肯定了他們自己的成見。西方那些反對美蘇和解的人們,振振有詞地説,中國對印度進行突然襲擊,暴露了國際共產主義不可信任和侵略成性的真面目。

他們把喜馬拉雅山上的一點點星火看成一場燎原大火,烘托出同共產黨國家謀求和平共處的風險。蘇聯人認為這樣就會使赫魯曉夫關於和平解決爭端的那一套表白顯得是虛偽的。

看來中國曾意識到朗久事件對蘇聯產生的影響。

九月六日,中國方面按照自己的看法把事件的背景通知了蘇聯駐北京的代辦;説朗久事件是在麥克馬洪線中國一側發生的,而且根據中國邊防部隊的報告,是印度人首先開槍的。看來,這些解釋並不能使俄國人信服。三天後,蘇聯代辦向中國政府遞交了一份俄國政府擬公佈的對朗久事件的官方聲明的文稿。中國方面勸説他們不要發表這個聲明,並把周恩來九月八日致尼赫魯信件的副本交給該代辦。這是一份闡明中國立場措辭尖鋭的文件,其中指出印度軍隊“越境挑釁”是造成朗久武裝衝突的原因。

九月九日中國再次要求俄國不要發表塔斯社聲明,但當天晚上塔斯社還是發表了該聲明。

從表面上看,塔斯社聲明對誰都沒有傷害。該聲明説蘇聯“領導人”對所發生的事件表示遺憾,並對有人(指西方報刊)利用它離間兩個亞洲大國關係、破壞和平共處的思想感到惋惜。蘇聯領導人相信,“兩國政府會……解決所產生的誤會”。

儘管這個聲明講的是一些陳腔濫調,但它卻很重要。它受到普遍的欣賞,特別是在印度。尼赫魯向人民院説,蘇聯政府“對局勢採取了比較不偏袒的觀點”。北京的反應,雖然當時有所剋制,但看來是強烈的。以後中國人説,莫斯科“擺出一付中立的面孔”,“不問是非曲直”,僅就朗久衝突表示遺憾,實際上是偏袒印度,譴責中國。這樣俄國人就把共產主義世界的內部分歧宣揚出去。他們這樣做是不聽中國的勸告,對“中國關於事實真相所作的反覆説明置若罔聞”,一心想創造“所謂戴維營精神向美帝國主義獻禮”。

《人民日報》説,“當一個社會主義國家遭到一個資本主義國家的武裝挑釁的時候,另一個社會主義國家不但不指責發動武裝挑釁的反動派,反而指責自己的兄弟國家,這在歷史上倒真是第一次”。

十月,赫魯曉夫得意洋洋地從戴維營來到北京,北京領導人試圖向他説明朗久事件的經過,指出地點是發生在實際控制線以北,挑釁來自印度方面。但據中國人講,赫魯曉夫根本“不願意瞭解邊界問題的真相,不願意瞭解誰是挑釁者,一口咬定反正打死人就是錯誤的”。

在中印爭執的整個過程中,中國經歷了使之感到煩惱和受到損害的雙重困難。

第一,中國人有個“信用差距”(credibility gap)的問題。我用“信用差距”這個名詞,並不是為了婉轉地説中國人説謊,而是要説明人們面對着中印雙方提出的兩種截然不同的説法時,幾乎普遍傾向於認為印度的説法是正確的。

(不僅西方世界如此;世界上多數的共產黨也都追隨蘇聯之後接受了印度的説法。例如有一個與赫魯曉夫同時在北京訪問的波蘭代表團在離開中國後曾對人表示過,中國是因為它自己被排斥於兩個超級大國的談判之外,才故意“向印度挑起”兩次邊界事件的。)

第二,由於印度在大小戰鬥中都輸得很慘,人們一般就很容易得出結論,認為衝突不可能是由印度挑起的。

中俄兩方在理論上的分歧的核心是:戰爭是不可避免呢,還是可以避免的?戰爭是能繼續為社會主義事業服務呢,還是由於核戰爭的危險而必需永遠避免呢?因此雙方在引經據典的爭論中,也都以朗久衝突的含義來支持各自的立場。

赫魯曉夫在北京直接了當地反對以戰爭作為執行政策的工具。他説:“不論共產黨人的力量多麼強大,都絕對不應對資本主義世界使用武力。”中國認為這是對中國在朗久事件中所起的作用又一次不指名的斥責。赫魯曉夫回國後,向最高蘇維埃所作的報告中,仍然堅持他對中印爭端的中立態度。他在聽了北京的解釋之後,明知中國對俄國所持中立態度是如何氣憤,卻仍然堅持其中立態度,這在中國看來無疑是蓄意挑釁和公然侮辱。

對共產主義運動本身來講,中蘇分裂是一九六O年六月在布加勒斯特舉行的羅馬尼亞黨代會上公開化的。中國處理同印度的爭端,成為赫魯曉夫所譴責的北京“左傾修正主義者”的中心內容。

赫魯曉夫反駁了中國所提出的蘇聯不站在中國一邊反對印度,就是對中國拆台的指責。他説,事實上是中國拆了社會主義事業的台。中國同印度爭吵,不僅是不同蘇聯合作鼓勵印度走向社會主義道路,而且還進行反對。當然尼赫魯是資產階級,但是中國同他的爭論與意識形態無關,這純粹是民族主義的爭吵,這種爭吵已經給社會主義事業帶來説不盡的損害,更不用説使共產主義喪失喀拉拉邦那樣具體的事情了。

[ 注:赫魯曉夫在這裏把時間的先後搞錯了。喀拉拉邦的共產黨政府是在邊界爭端具體化併成為政治方面的問題之前就被趕下台了。 ]

在上述情況下,特別是在無法分清爭端的是非的情況下,中國沒有權利抱怨蘇聯不給予支持。他嘲笑説,中國誇耀自己人口眾多,卻還要蘇聯支持。而蘇聯人口還沒有印度多。他提醒中國,應該牢記列寧對大國沙文主義的譴責,不要忘了列寧曾出於戰術的考慮準備割讓一些領土,而托洛斯基則曾加以反對。中國行動的結果是使尼赫魯成為印度的民族英雄,這正是帝國主義所需要的。

蘇聯也有邊境問題,但蘇聯對之採取了負責的態度;如果蘇聯也採取了同中國一樣的做法,那它早就會多次向伊朗宣戰了。在俄伊邊界上曾發生過多次衝突,也有過傷亡,但是蘇聯不允許讓這類事件引起戰爭,因為那樣做是同革命的真正的精神背道而馳的。

赫魯曉夫針對中國的立場,説明了俄國在中印邊界爭端的問題上所持態度的理由。俄國的態度在中印邊界爭端整個發展過程中都是始終一貫的。唯一的例外是在爭端發展到高潮的邊境戰爭中期一個很短暫的時間——當時也正是古巴事件中俄美對抗期間。 [ 注:見第四章第二節 ]

富有諷刺意味的是,俄國所申述的立場完全同中國的立場一樣。

《真理報》寫道:

我們過去和現在都相信中印之間沒有理由發生邊界糾紛……更沒有理由使糾紛轉化為武裝衝突。……如果雙方能坐到談判桌上來,心平氣和地、不帶任何成見地討論他們相互的指控,毫無疑問,衝突早就會得到解決。談判即使再困難,也總比戰爭要好,爭執的問題必須在談判桌上通過和平方式求得解決,而不能通過軍事方式求得解決。

這番話同北京一再用來勸説印度的論據一模一樣。北京要印度相信必須通過談判解決邊界問題;公正的和雙方可以接受的解決辦法是容易取得的;任何一方試圖用單方面行動實現自己的要求,必然會導致危險的和災難性的對撞。

蘇聯竟向最堅決主張談判的一方大講其談判的好處,這就説明俄國象西方的觀察家一樣,根本不相信中國在中印爭端中和就該爭端所説的話。

他們似乎早已斷定中國對邊境情況的説法是一派謊言,斷定中國提出的談判建議是虛偽的。由於北京同新德里的爭論錯綜複雜,他們就不去進行客觀的調查(赫魯曉夫説過,“爭端的是非曲直是無法弄清的。”);

他們對尼赫魯所表白的説他自己渴望談判的表面那一套信以為真;他們不相信象印度這樣一個弱國真的會在地面上向中國挑戰。 [ 注:見第四章所引蘇共中央一九六O年二月六日通知。 ]

鑑於尼赫魯對蘇聯以及對中印爭端所持的複雜態度,如果當時莫斯科對他施加影響,規勸他妥協或放棄前進政策,本來是可以起作用的。然而,蘇聯的明確中立態度卻鼓勵印度堅持自己對邊境問題的立場,蘇聯的飛機更使印度得以推行前進政策。印度的朋友恰好幫助它走上了災難的道路。

保持同印度的友好關係是蘇聯對發展中國家的政策的中心環節。蘇聯同中國的競爭和對中國惡感的增長,無疑地促使它站到印度一邊。此外,中印和中蘇邊界問題也有類似的地方。這也很清楚地是決定俄國態度的另一個重要因素。赫魯曉夫在布加勒斯特的講話含蓄地提到這點。他説,“蘇聯也有邊境問題,但它對之採取了負責的態度。”赫魯曉夫提到的雖然只是伊朗的邊界,但他明白還有更大得多的邊界問題,需要同中國解決。三年前,周恩來就曾想同他討論這個問題。

中俄邊界是帝俄擴張領土和十九世紀的中國衰弱的產物。十九世紀中葉,俄國恢復了它在二百年前就已開始執行的向東擴張領土的政策,併吞了中國在黑龍江以北及其支流烏蘇里江以東的所有領土,縮小了中華帝國的版圖,割斷了中國同日本海的聯繫。與此同時,俄國還從中亞細亞方面對中國進行蠶食,侵略中國土耳其斯坦(新疆)。在愛琿條約(一八五八年)和北京條約(一八六O年)中,中國承認喪失這幾大片土地。一九一一年中華民國成立後,中國的民族主義者開始要求廢除在多難之秋強加給中國的不平等條約,收復它以前的邊疆。

在革命初期,莫斯科洋溢着反映其革命純潔性的天真爛漫的激情。布爾什維克黨人當時有一種衝動,就是要把沙皇遺留給他們的不義之物清除乾淨。

一九一七年,代理人民外交委員列·米·加拉罕(L.M.Karakhan)宣佈蘇維埃政府廢除沙皇政府同中國締結的一切不平等條約。

一九二O年的加拉罕宣言對上述聲明又予以確認:

“蘇維埃聯邦共和國政府宣佈,以前俄國曆屆政府同中國訂立的一切條約全部無效,放棄以前奪取中國的一切領土和中國境內的一切俄國租界,並將沙皇政府和俄國資產階級殘暴地從中國奪取的一切,都無償地永久地歸還中國。”

即使在當時,有的俄國人對他們的東部領地就持有不同看法。列寧説過,“要知道海參崴距離我們雖遠,畢竟是咱們的城市。”

[ 譯者注:

列寧是在一九二二年十一月二十日在莫斯科蘇維埃全會上談到蘇維埃共和國擊退了日本帝國主義和白匪並收復海參崴時講這句話的:“你們大家都很清楚,我們付出了多少代價才取得了今天的成就;你們大家都知道,內戰拖了多麼久,消耗了多少力量。現在海參崴的收復向我們大家表明(要知道海參崴距離我們雖遠,畢竟是咱們的城市),(鼓掌多時)我們是眾望所歸,大家希望我們勝利。這裏和那裏都是俄羅斯蘇維埃聯邦社會主義共和國。

這種眾望把我們從內戰時的敵人手中拯救出來,也把我們從進攻我們的國外敵人手中拯救出來。這裏我指的是日本。”(《列寧全集》中文版第33卷,第395頁) ]

此後不久,蘇聯就採取了這種觀點:不管是不是不平等條約,中俄邊界不能改變。他們以後又把加拉罕宣言曲解為只不過是作為談判基礎的基本綱要,而不是蘇聯政府擬採取的具體步驟的清單。

中國的民族主義者(以及國民黨人)繼續主張加拉罕宣言上怎麼説的就應該怎麼做。一九四九年中華人民共和國成立後,也繼承了舊日的爭端和長期以來收復失地的要求。然而中國共產黨人對中蘇邊界問題,採取了與他們對中印邊界問題相同的態度。

他們雖然同其他中國人一樣,對不平等條約的非正義性以及不平等條約所象徵的民族恥辱也深表痛恨,但是他們準備把已建立起來的邊界當作生活的現實來看待,認為失地已不可復得。

而且,從實際政治來考慮,必需採取上述方針。如果對一百年前已經喪失的領土依然堅持收復失地的要求,那就必然會使新的共產黨中國同蘇聯進行一場無法解決的而且可能是毫無希望的爭執。很顯然,不能指望俄國人會放棄包括諸如海參崴和伯力等城市在內的、為他們所長期佔有並已開發了的土地。

中國把自己的態度清楚地告訴了俄國人:“儘管歷史上簽訂的有關中俄邊界的條約是不平等條約,但是,中國政府仍然願意尊重這些條約,並且以此為基礎合理解決中蘇邊界問題。”

一九六O年中國政府曾向莫斯科建議舉行談判以便解決邊界問題。看來,當時他們沒有料到談判會有困難。當時有人向周恩來問到中蘇邊界問題,他回答説:“在地圖上有很小一點點差別,很容易解決。”這當然是説得有點過份:中蘇邊界長達幾千英里,原有的條約對邊界的規定往往很模糊,它根據的是一些即使做了也是很粗略的勘察,但是雙方如果有共同的立場和解決問題的共同願望,無疑是能達成協議的。

一九六四年的中蘇談判幾乎剛一開始就破裂了。蘇聯對邊界問題採取了同印度完全相同的立場,正如俄國人自己事後所説的:他們堅持“邊界全線都已由條約議定書和地圖作出了清楚、精確的規定”,他們拒絕進行全面談判。充其量,他們只准備“談判在個別地段的邊界走向……”。 [ 注:印度的措詞與此驚人相似:“中印邊界是一條以傳統習慣為基礎沿着自然地形的邊界線,其大部分又由條約和協定所確認的……。[印度]只准備討論具體爭議地點的邊界位置,並在必要時通過協議對邊界作微小的調整”。 ]

對中國來説,這就意味着蘇聯既要佔有條約規定它可以佔有的領土,“又要中國承認它違約侵佔和企圖侵佔的中國領土都是屬於蘇聯的”。俄國對談判的態度等於是:“除了我們同意談判的以外,就沒有什麼可談的了”,這同印度的態度一樣,同樣是中國所不能接受的。

然而,對這兩場爭端,中國的立場是有明顯的區別的。中國從來沒有象向印度正式明確保證準備接受麥克馬洪線,而中國對蘇聯則明確表示尊重不平等條約。道理是很清楚的。不管條約是平等或不平等的,那些劃定中蘇邊境的條約是當時中國政府簽訂的正式和合法的協定。但中印邊境則沒有這樣的法律基礎,在麥克馬洪同西藏人達成的協議中,中國並不是簽約的一方,而且中國從一開始就不承認該協議。中印邊界的西段更是從來沒有劃定過的。

俄國人可能把這些細微的區別看作只不過是中國人模稜兩可的官腔,其目的是為提出大片領土要求鋪平道路。周恩來在一九五九年九月八日致尼赫魯的信(該信抄本第二天也交給了俄國人)中寫道:“所謂的麥克馬洪線是英國對中國西藏地方執行侵略政策的產物,從未被中國的任何一箇中央政府所承認,因此肯定是不合法的。

……中國怎麼能夠同意強迫接受這樣一個喪權辱國、出賣領土、而且這塊領土又是如此之大的非法界線呢?”

赫魯曉夫及其顧問們對中國已不信任,他們不懂得:中國講過他們永遠不接受“強迫接受”的東西,但是當中國在談判桌上同對手處於平等地位談判時,則可能完全願意接受它。同印度一樣,蘇聯把中國反對麥克馬洪線的合法性的論據看作是中國對該線以南的領土提出要求。如果鼓勵中國向印度提出這種要求,那末中國對喪失給沙皇的土地也接着就會提出要求——先是達旺,然後就輪到海參崴。因此,在俄國人看來他們有充分的理由支持印度的立場。

到了六十年代,當領土問題已成為中蘇爭端的一個因素的時候,印度和俄國的立場就更加類似了。蘇聯同印度一樣,拒絕全面地重新談判邊境問題。象尼赫魯一樣,俄國人一再表示他們願意,甚至是渴望同中國討論對邊境進行微小的調整,但拒絕進行全面的邊境問題談判。

一九六四年《真理報》寫道,沒有人否認“沙皇政府是執行了掠奪政策,中國皇帝也是竭力採取這種政策的,[但是]目前的邊界是由實際生活和條約定下來的,也不容忽視”。中國早已很清楚地説過,他們準備尊重舊條約,但俄國象印度一樣,對中國的保證充耳不聞。中國就認為赫魯曉夫及其繼承者製造中蘇邊界爭端是別有用心——正如尼赫魯一樣。

到了六十年代後期,隨着中蘇邊境事件的規模的擴大和日益激化,中蘇兩國所處的地位就相當於中印兩國在六十年代初期所處的地位。但這次俄國是軍事上強大的一方,倒是它會有心要發動一次懲罰性的沉重打擊,以綏靖邊境,壓倒他們認為是咄咄逼人的鄰國的挑戰。

在中國鄰國中,只有蘇聯和印度兩個大國拒絕就邊界問題進行談判。這種情況可能被認為其他小國是在脅迫下才同中國達成協議的。但是中國同弱小鄰國的談判經過和協議內容證明這種想法是不合事實的。看來更可能是由於俄國和印度自以為比中國強大,這就使得他們認為北京在談判桌上堅持平等好象就是對它們挑釁。

一九六O年中蘇爭吵加劇,中國在意識形態上駁斥赫魯曉夫的“修正主義”時,就把莫斯科對印度的支持當成一項主要罪狀。

根據北京的分析,西藏叛亂是尼赫魯向右轉的標誌。現在印度民族資產階級政權已進入第二個發展階段,工人、農民和知識分子已起來同資產階級進行鬥爭,尼赫魯為了延長自己的壽命,就製造了同中國的邊界糾紛。在這種情況下,真正的共產黨人應該走的道路是很清楚的。他們必須反對印度政府,支持印度的被壓迫階級的反政府鬥爭。但是赫魯曉夫放棄了階級立場,繼續支持印度資產階級,甚至站在他們一邊反華。中國認為,這表明赫魯曉夫對形勢的分析是歪曲的和腐朽的。

莫斯科毫不動搖地繼續支持印度。據北京估計,到一九六三年四月,(蘇聯對印度的)經濟援助共計五十億盧比,數目雖然比較小但意義重大。一九六O年秋,俄國揭開了中國認為是嚴重挑釁的新篇章:蘇聯由小量援助開始,隨後向印度提供規模龐大的軍事援助。印度國防部代表團赴莫斯科,定購了安東諾夫-12(Antonov-12)重型運輸機以及“獵狗式”(Hound)直升飛機,這兩種飛機都由渦輪引擎發動,適合在拉達克一萬六千至一萬七千英尺的高空飛行。

印度用重型運輸機向列城運輸軍事物資,每架直升飛機乘坐十二名全副武裝的士兵或相當重量的物資,這些都是印度執行前進政策的重要工具。最初在拉達克是由俄國飛行員駕駛運輸機和直升飛機,並訓練印度駕駛副手,但後來印度議會中有人提出了責問,他們害怕俄國人會把印度軍事裝備情況泄露給中國。

據報道,一九六O年印度還同蘇聯就洽購米格式噴氣戰鬥機的問題進行了談判。但由於英美政府的強烈抗議,談判拖了下來。交易也推遲了。

但到了一九六二年夏季終於證實,印度將獲得米格式飛機。

在北京看來,蘇聯不只是從道義上支持尼赫魯而犯了意識形態上的錯誤,它進而發展到背信棄義,向印度提供軍事裝備,而印度正是靠這些裝備加強邊境活動對付中國的。正如中國評論赫魯曉夫時説的,“他還支持印度反動派對社會主義的中國發動武裝進攻,同美國一起,用軍事援助,去鼓勵和幫助印度反動派向中國進行軍事挑釁。”

一九六一年秋,中國認識到印度在西段增強軍事活動是有目的、有協調的行動,——“企圖片面地以武力來實現其[印度的]領土要求”——印度政府是有意結束兩年前空喀山口衝突發生以來的邊境平靜狀態。尼赫魯和印度政府看來是正式向中國進行挑戰。

一九六二年年中,《人民日報》寫道:“顯然,印度所奉行的政策是對中國領土採取得寸進尺、逐步侵佔蠶食的政策,蓄意要仗恃武力來實現它的要求。”中國給新德里的照會中警告説:“如果印度政府把中國的上述剋制和容忍的態度當作軟弱的表示,那將是十分錯誤和危險的。”

《人民日報》的觀察家評論也申述了同樣的論點:印度當局“把自己的賭注押在對形勢的錯誤估計上。這就是,他們把中國政府以中印友好為重、極力避免邊界衝突的態度看作是軟弱可欺,自以為能夠用武力逼使中國屈服”。

後來中國人説得更明確了。他們説印度人“把中國長時期以來的忍讓剋制,看作是軟弱可欺。他們還認為自己有恃無恐,既有帝國主義的撐腰,又有蘇聯領導人的支持,只要他們動手,就可以迫使中國退讓,從而實現他們的領土要求。”

由於印度繼續拒絕談判或作出任何防止衝突的安排(除非中國在西部全面撤離印度所要求的領土),由於印度軍隊向中國東段的前沿陣地不斷進逼,進行騷擾和挑釁,很清楚擺在中國面前的只是兩條道路:要末就同意從印度所要求的領土上撤走,並按照印度的條件,談判解決邊界問題,從而屈從於印度的外交和軍事壓力,犧牲自己的尊嚴和威望以及在西藏-新疆地區的戰略地位,要末就接受印度的挑戰,進行戰鬥。

在印度大舉推行其前進政策之前,中國總以為發生戰爭的想法是荒唐的。一九五九年底,北京給新德里的照會中寫道:“更不可能荒謬地設想,我們兩個共有十億多人口的偉大的友好鄰邦,會為這種暫時的、局部的爭端而發動戰爭。”

然而在中國同蘇聯的大論戰中,他們曾主張戰爭有時是不可避免的;不能因為共產黨人(指俄國共產黨人)害怕核戰爭,就在戰爭面前退縮;中國同蘇聯一樣,希望避免世界大戰,特別是核戰爭;但是不能因此就屈從於帝國主義及其走狗。

這是一個對敵人作如何估計的問題:正如毛澤東説過的,在戰略上要藐視敵人,在戰術上要重視敵人。對美帝國主義和蔣介石集團這樣的敵人不能估計過高;他們“已經腐爛,沒有前途”,所以在戰略上應當輕視敵人。“但是在每一個局部上,在每一個具體鬥爭問題上……卻又決不可輕視敵人,相反,應當重視敵人,集中全力作戰,方能取得勝利。”

邊界戰爭發生後,北京以讚許的態度,回顧了中蘇之間發生過的一個歷史事件。一九二九年有關中東鐵路的爭議發生後,中國國民黨政府拒絕同蘇聯談判。……並向蘇聯邊境進攻,“爆發了武裝衝突”,蘇聯“不得不起而自衞”,侵入滿洲,打垮了國民黨軍隊,然後退至本國領土。中國人現在認為蘇聯當時這樣做是完全正確的。蘇聯的堅決反擊,不但維護了蘇聯的利益,“也是符合中國人民的利益和全世界革命人民的利益的”。

[ 投筆從戎注:中東路事件是強國以武裝干涉保護境外特權和利益,俗稱“炮艦外交”的典型事例。張學良及其幕僚在民族主義情緒影響下,企圖用強硬手段回收蘇聯在中東鐵路及沿線剩餘的特權和利益。錯誤評估蘇聯內部政治形勢和外交姿態,加之對其他強國的意願和中蘇軍事力量對比基本無概念,結果引發蘇聯進行武裝干涉時孤立無援;東北軍一度進行激烈抵抗,最終失敗。

期間並無“並向蘇聯邊境進攻”一事。作為同時是國際共產主義運動一部分和中國民族主義革命一分子的中共,對中東路事件的態度頗為尷尬,隨着與蘇聯關係的變化,在無條件支持蘇聯和反對外國在華特權之間搖擺。 ]

這就是一九六二年九月印度恣意向中印邊境西段推進時,中國向它提出警告中所包含的想法:“如果印度方面硬要以武力來威逼守土有責的中國邊防部隊,因而引起他們的抵抗,一切後果必須由印度方面承擔。”

(待續)