【小狗】“印度輸在記者太多”重量級轉載《印度對華戰爭》——中印問題“聖經”(十)_風聞

小狗2017-微信公号—“小狗2017”—已开通,请关注、指正2019-05-14 09:30

(圖片轉自網絡)

——

——

《印度對華戰爭》

(十)

原著:內維爾·馬克斯韋爾 (澳大利亞)

[《印度對華戰爭》] 1970

——

考爾回答説,這對文武官員的士氣將產生毀滅性的後果,並建議不要理睬外國的意見。他説,尼赫魯“勉強地同意了”。

考爾的評語倒還恰當。“尼赫魯最後之所以被説服採取這一行動,大概是因為他認識到印度人民期望他解放果阿。他認為如果他不採取行動……印度人民和武裝部隊都將對他失去——信心。”梅農雖然對尼赫魯很愛戴,但他後來對尼赫魯在果阿軍事行動上的動搖,卻作出一個更難堪的解釋。

他説:“你知道,尼赫魯的性情很複雜,果阿行動粗俗殘暴,這點他不喜歡,但行動的成果他卻要享受的。”對尼赫魯所起的作用有一個較為厚道的,也許是最公平的判斷是説:尼赫魯“老病交加,精疲力盡,就聽憑人家把他一步步地逼到很難擺脱的境地。你可以説他不是口是心非,但你不能説他沒有失敗”。

印度佔領果阿是符合世界潮流的,如果任何政府出來譴責,人家就會提醒他們自己也幹過同樣的勾當。正如肯尼迪總統致尼赫魯信中所説的:“一切國家,包括美國在內,都有很大的本領使自己相信他們所進行的某一事業是完全合乎正義的。”然而果阿事件之所以更多地遭到物議和令人感到不快,是因為印度——尤其是尼赫魯——一貫主張絕對不應該使用武力作為解決國際爭端的手段。現在,印度人卻堅持説,佔領果阿毫不違揹他們所提出的國際行為準則。國內批評他們政府的行動的人確實很少,印度報紙和廣大政界輿論是熱烈支持政府的。尼赫魯向肯尼迪哀訴説:“為什麼一定要用最難聽的語言去譴責使我國人民歡喜若狂的事情呢?”

對印度政府處理同中國的爭端來説,果阿行動有其政治上和軍事上的含義。它表明尼赫魯會被推到一系列毫無轉圜餘地的行動中去,同時表明他對激昂慷慨的政界輿論會如何地遷就,即使這種輿論所提出的主張與他自己的本性背道而馳。

它也表明印度政府決定政策的過程是何等的混亂和主觀,佔領果阿的決定,象前進政策一樣,並不是由內閣作出的。

它也證明了印度對使用武力的態度具有兩重性——抽象地談論或別人使用武力時它是應該受到譴責的,但當印度在它認為是自己領土的爭端中使用武力時,在政治上和在道義上就都是正當的了。一家政治刊物概括了印度對於佔領果阿的見解:“印度並沒有進行侵略,因為自一九四七年以來,我們一直認為果阿是我國的合法領土……把非法侵佔我國部分領土的入侵者趕出去,這並不是侵略。”

這種態度顯然也使用於同中國的邊界爭端。在果阿軍事行動後舉行的一次記者招待會上,有人問尼赫魯,印度現在是否打算對中國採用武力。他回答説:“當然,我們是可以使用武力的。我們應該在適宜時機加以使用。”內政部長夏斯特里也明確表示同樣的意見。他在競選大會上説:“如果中國不肯從它所佔領的地區撤出,印度將不得不重複它在果阿所採取的行動。印度一定把中國軍隊趕出去。”

有些政客為果阿事件所陶醉,開始叫嚷要把巴基斯坦從克什米爾趕走,把中國從阿克賽欽趕走。當時的國大黨主席桑吉瓦·雷迪(Sanjiva Reddy)説:“印度決心不久就把在印度領土上的巴基斯坦和中國的侵略撤除掉”;不能以克什米爾的停火作為永久的解決方案,被巴基斯坦佔領的克什米爾必須“解放”。

從軍事方面看,果阿戰役用了一個師以上的兵力,加上海軍和空軍的支援。戰役暴露出陸軍裝備上的許多缺陷。由於葡萄牙對於佔壓倒優勢的印軍並沒有進行有組織的抵抗,果阿戰役並沒有考驗印度軍隊和他們指揮官的能力。

印度部隊有的缺少步槍和輕機關槍,也有的缺少無線電台或無線電台所需的電池及其他通訊工具。陸軍還長期缺少皮靴。

有一個營半數士兵在整個戰役中是穿着帆布球鞋的。

這些情況在陸軍內是廣泛談論的話題,但有關情況在印度卻很少透露出來,人們把果阿戰役當作是赫赫武功加以頌揚。銷路很廣的《閃電》週刊(Blitz)還稱它為“我們最得意的時刻”。

如果説,政府把注意力轉移到果阿問題上的目的之一是要降低政界要求對中國立即採取行動的熱度的話,那末,這種打算卻產生了相反的效果。印度在果阿戰役中輕易取勝,自然就助長了對中國取得同樣輝煌勝利的希望。

一名印度新聞記者把佔領果阿比做是“門口站着一頭老虎卻在廚房裏踩死一隻老鼠”。這位記者不是説不該踩死老鼠,而是責備政府沒有抓到老虎。印度人真以為果阿戰役的迅速結束,反映了印度軍隊的戰鬥精神很旺盛(而不是由於葡萄牙人沒有抵抗),這也就更容易使人們相信政府所提出的關於印度軍隊情況是良好的保證。

由於克里帕拉尼來到孟買爭奪梅農的選區,陸軍和其他軍種的情況就變成為一個非常突出的競選的題目。一九六二年一月尼赫魯到孟買為梅農進行競選。他吹噓説:“梅農擔任國防部長以來,我國國防部隊第一次成為一支非常強大、和非常有效率的戰鬥力量。我是深知內情才講這番話的,看誰能駁倒我。……我們的國防部隊第一次有了新的精神和現代化的武器。”

尼赫魯常常用這樣的語調講話,他多次向議會和公眾保證説,陸軍和其他軍種比獨立以來的任何時候都更強大,並且已準備好隨時迎擊對印度的領土完整和尊嚴的可能的挑戰,即便應付巴基斯坦和中國的聯合進攻,也是綽綽有餘。

當批評者用姑息和軟弱等字眼描繪印度的邊界政策時,尼赫魯説這種政策是有實力基礎的耐心和合乎人道主義的決心,這是因為考慮到如果亞洲兩個巨人發生戰爭對人類將引起災難性的後果。議會中的批評尼赫魯的人在辯論時雖然也會反駁他的看法,但在心眼裏還是接受這種看法。對政府的國防政策批評得最厲害的人們也是自相矛盾地和自豪地相信印度陸軍雖有他們所指責的那些弱點,但只要放手讓他們幹,他們很快就可以把中國教訓一頓。由於軍人們不向外透露他們向政府所提出的指責和憂慮的詳情,因此批評者對於陸軍的缺陷究竟有多大,是沒有概念的。

[ 注:陸軍缺六萬支步槍,七十門反坦克炮,二百門二英寸口徑迫擊炮。炮彈的供應量低到危急的程度。需要五千台戰地無線電台,以數千英里計的電線,三萬六千個乾電池。如果把一九四八年以前的出產的車輛算作過時的話(絕大部分是不合作戰要求的),陸軍就缺少載重一噸的卡車和載重三噸的卡車各一萬輛。有兩個坦克團因缺乏零件而不能作戰。 ]

尼赫魯相信在一場地方性的衝突中印度軍隊將打敗中國——他如何能夠把這種信念堅持到最後是不大容易解釋的;但考爾或許還有其他一些高級軍官肯定是一直向他灌輸這種想法的。

果阿這一場小表演,使被煽動起來的印度的民族熱情得到滿足,但沒有使印度片刻離開那個念念不忘的中心問題——同中國的邊界爭端。尼赫魯説過,對印度説來,這比一百個果阿更為重要。

在前進政策的指令作為命令下達給兩個軍區以前,陸軍總部就已開始發出前進巡邏的命令。十一月二日政治指令擬出後,莫名其妙地拖了五個星期,才於十二月五日發出陸軍總部對該指令進行過修改的、把指令具體化的電報。總部的命令寫得很詳細、具體。指定哪一部隊在什麼時候出動,走哪一條路,在什麼地區設立哨所——在正常的情況下,這些都應留給基層部隊去斟酌決定。關於巡邏和哨所地點的選擇等問題,都是由考爾和他的參謀局軍官會同情報局局長馬立克、副局長鬍賈(Hooja)有時還有外事秘書德賽等磋商作出決定的。從一開頭在命令中就講明哨所應選在能夠控制中國哨所的那些地點。

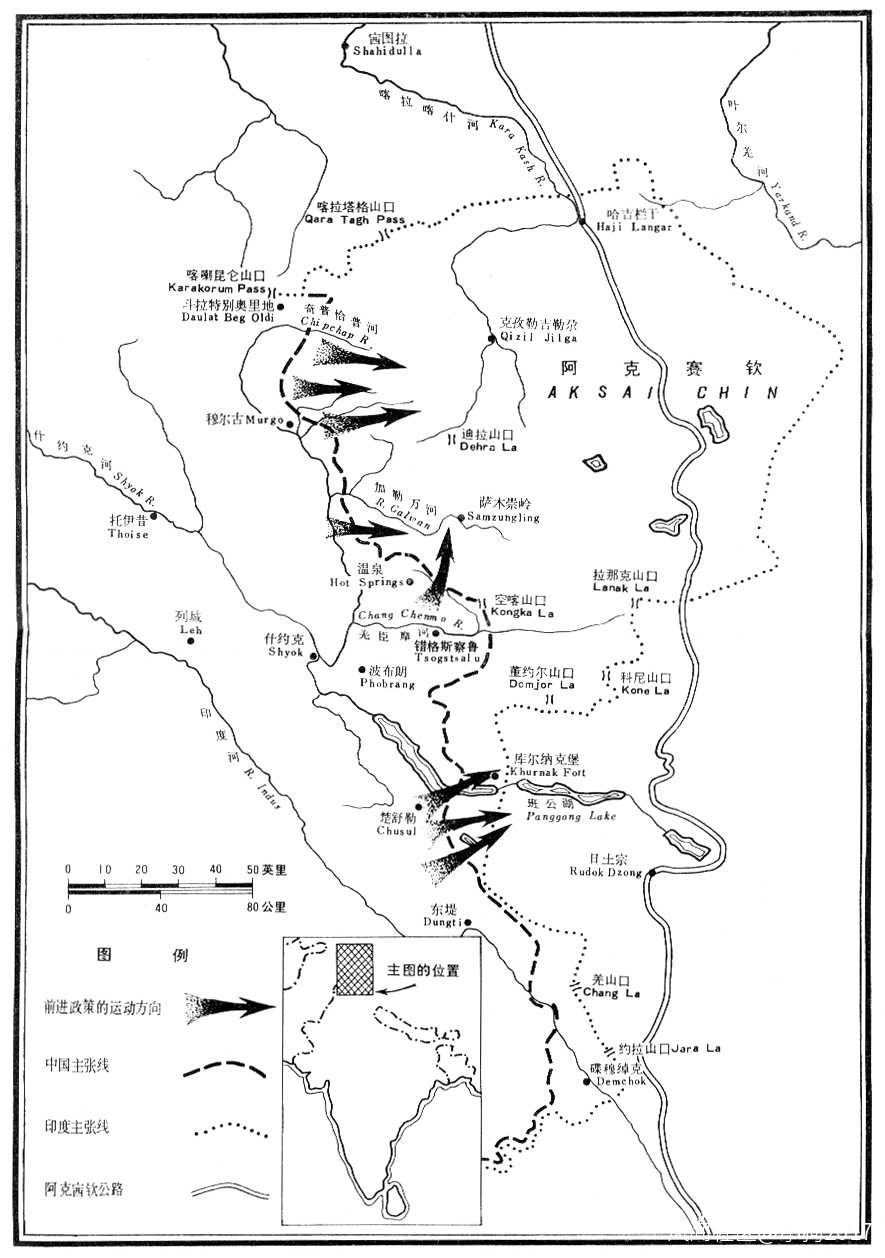

(在西段的前進政策)

遵照這些命令行事,一九六一年至一九六二年的冬季就在西段派出很多小股印軍從他們的各個主要據點出發向東推進。高入雲霄、寸草不生的大山使這些部隊只能在山谷裏行動,因為需要有可供空投的平地,空軍才能把供應物資空投給他們。該地區的一般高度在一萬四千英尺左右;巡邏隊攀登的山口,有的高達一萬六千英尺。當地氣温與北極圈相似,而印度軍隊的冬衣既不夠暖和,又供應不足。稀薄的空氣迫使士兵自己只能攜帶很少的東西,騾子在這樣的高度沒有多少用處,而且騾子也很少。在當地條件下,唯一可依靠的運貨牲口是犛牛,但又沒有。

一切給養,經常包括飲用水在內,都要靠空投。

當前進政策開始實行時,以列城為基地的第一一四旅下屬部隊只有三個營——一個正規營,兩個民兵營。這些部隊要負責長達二百英里以上的防線,從喀喇崑崙山口起到碟穆綽克以外幾英里。他們奉命儘可能向前巡邏,在理論上,他們負責的範圍達到東面一百英里以上在崑崙山上的印度主張線,該線位於冰天雪地、空無人煙的阿克賽欽荒原的東面——空無人煙,就是説,除了中國人之外再沒有別人。

一九六一至六二年冬季,是兩國外交交涉比較平靜的時期。北京對印度的前進政策再度表示抗議的照會是在三月一日收到的。這一照會認為印度向前推進的巡邏和設立哨所是“蓄意要用武力來實現印度政府向中國提出的領土要求”。這就引起了一系列外交照會的來往。在這些照會中,雙方各自重申自己的立場。這些照會本質上同過去的差不多,但有的語調和側重點和過去有所不同。把這些照會內容概述一下是有好處的。

北京的看法是:中國始終堅持通過友好談判解決邊界問題,並竭力主張在邊界問題解決以前,雙方應該共同維持邊界現狀。雖然印度拒絕了雙方各自後撤二十公里的建議,但中國已單方面地在邊界的自己這一邊二十公里以內停止巡邏。印度政府的立場卻截然相反。印度拒絕談判,並繼續向前推進,開始是在中段和東段,後來是在西段,同時印度對中國人出現於歷來就是在中國管轄之下的地區(這一地區自一九五O年以來就是新疆與西藏之間的重要陸路通道)大叫大嚷,指控中國進行侵略。

中國主張麥克馬洪線不是合法的邊界線,但中國仍沒有越過這條線,也不要求印度從麥克馬洪線與山麓——中國主張的傳統習慣邊界線在山麓——之間的地區撤退。印度宣稱它願意和平解決,但“印度政府的所謂和平解決,就是要中國從自己的領土上撤出,這實際上就是根本否定和平解決”。

同樣地,印度宣稱它願意維持原狀,但實際上拒絕維持原狀,並再度要求中國撤退。“任何通情達理的人都可以判斷,採取這種僵硬和威脅的態度是註定解決不了問題的。……否定維持原狀和拒絕談判,就是拒絕和平解決。印度的行動方針是極危險的和可能引起嚴重後果”;但“就中國方面來説,談判之門總是開着的”。

新德里的看法是:中印邊界早已解決了;它得到數百年傳統和習慣的認可,而且幾乎全線都得到有效的條約和協定的確認。近年來,中國進行了系統的和不斷的侵略,並“試圖用無理的領土要求為非法侵佔尋找根據”。印度願意“維持現狀”,但只有中國首先從印度領土撤退,從而恢復現狀,這點才能做到(“現狀”在這裏意味着“原狀”)。中國的撤退是舉行談判的先決條件。即使舉行談判,也只能“在邊境幾個地區相互作一些微小的調整”。

至於印度向前推進,那“是採取一切必要的措施來維護印度領土的完整,是印度政府的合法權利,也無疑是它的責任”。印度是“致力於用和平方式來解決國際爭端的”,中國軍隊從“印度的領土”撤出,將在恢復印中之間的友誼方面邁出一大步。

印度就這樣重申它拒絕談判解決邊界問題,並且點明印度所能同意舉行的談判,只限於討論沿印度所主張的邊界線作一些微小的調整;即使要進行這樣的討論,也必須以中國撤出印度所主張的領土作為先決條件。

一九六二年上半年,在另一次外交照會的交換中,把本來是為着鞏固印度和中國的友誼,並給亞洲和世界作出榜樣的潘查希拉協定——有關西藏通商和交通協定——全部埋葬了。中國在一九六一年十二月三日的照會中,提醒印度:一九五四年的協定將於六個月內滿期,並建議締結一個新的協定來代替原有的協定。北京沒有提及邊界爭端,認為這兩回事截然不同;北京希望談判締結的這樣一個新的協定能和緩中印之間的緊張關係,並且為解決中印之間其他問題開闢道路。

這正是印度在其他場合所提倡和採取的處理問題的態度。例如,它經常勸巴基斯坦把克什米爾爭端擱在一邊,友好地解決其他問題,以便改善一般氣氛。但這一次,新德里卻拒絕在中國從印度所主張的領土撤出前舉行新協定的談判。北京説,這是“橫暴地要中國屈服的先決條件”。

一九五四年協定所要保護的通商,現在已名存實亡。雙方都説它是為對方的管理條例和軍事佈置所扼殺。協定在一九六二年六月三日期滿。印度從西藏的亞東、噶大克和江孜撤退了商務代理處,中國也從噶倫堡和加爾各答撤退了商務代理處。

這時,前進政策也開始不聲不響地推行。印度設立了若干居高臨下控制着中國陣地的小哨所,有的就設在中國陣地後面的小路或公路的兩側。參謀局的理論是:這樣就會切斷中國交通線,迫使中國最後不得不撤出他們的哨所。反映印度官員和參謀局人員當時意見的印度報紙和新德里的外國記者,在年初就預言陸軍不久將採取步驟迫使中國撤出阿克賽欽。

中國多次提出警告説,如果印度繼續向前推進,就會引起“嚴重的後果”,而且語氣越來越嚴重,但尼赫魯都置之不理。他向議會解釋説,中國因為印度在中國哨所的背後設立了哨所而感到不快,並且讓那些認為中國語氣包含有危險性的議員們不要擔心。他説,“雖然[中國]照會威脅説他們可能採取一切步驟,但也不值得大驚小怪。如果他們果真採取那些步驟,我們就準備好對付他們。”六月,尼赫魯再度叫議會放心,他説西段的形勢,“比以前更有利於印度了”。

這個時候,又有一個步兵營(賈特聯隊第五營)開進拉達克,並奉命向前推進。和其他三個營一樣,該營也分散成為駐守哨所和巡邏的小隊。到了仲夏,印度在這一段設立了約有六十個哨所。與之相對峙的是中國的一個整師。這意味着中國軍隊在人數上同印軍的比例超過五比一;但兩者間實際作戰能力的差距就更大了。

這不僅因為中國軍隊是集中的而印軍是分散的,中國軍隊可以乘坐卡車而印軍只能步行;還因為中國軍隊有一切的正規的支援火力,而印度的第一一四旅卻只有一箇中型機關槍排。人們可以看到中國把重迫擊炮和無後座力炮對準印度哨所。中國步兵也都配備有自動步槍。印度的最重型武器是三英寸口徑迫擊炮,大部分哨所連這樣的迫擊炮也沒有;士兵配備着第一次世界大戰以前所使用的零點三零三英寸的李安菲德步槍。

[ 投筆從戎注:李-恩菲爾德No.1系列,很可能是SMLE No.1 Mk.III/Mk.III*型。這種步槍雖年代古老,相比它的對手AK-47(或56式)而言火力密度較低,但精度高、射程遠、威力大,惡劣自然環境下甚至更加可靠耐用;在有經驗射手或訓練有素的士兵手中,手動的李-恩菲爾德步槍是一種令人生畏的武器。 ]

[注:一九五三年印度開始設計一種本國出產的自動步槍,到一九五六年製造出幾種類型供試用。步槍適合陸軍的要求,軍需局決定進行生產。一九五八年三月三軍參謀長會簽了一個文件上呈給由梅農擔任主席的軍工生產委員會。該文件提出的計劃是要在四年內全部以印度的自動步槍裝備陸軍。但對這一建議並沒有採取任何行動。直到一九六二年邊境戰爭的最後階段,印度軍隊才收到幾十支自動步槍,還是美國和英國贈送的。 ]

印度的哨所不過是排甚至是班的陣地,這些陣地是在地面上挖得很淺的聯在一起的一些兵器掩體(即使在夏天,地面幾英寸以下也不解凍)。部隊住的是帳篷,或是用木箱和降落傘搭起來的棚子。他們所需的一切供應物品都依靠空投。

一九六二年初,中國開始在地面上作出強有力的反應,凡是印度設立控制着中國據點的哨所的地方,中國就立即在印度哨所的周圍構築更多的據點。四月間,北京通知印度説,在西段,即自喀喇崑崙山口到空喀山口這一段,中國正恢復一九五九年一度停止的邊境巡邏;並警告説,如果印軍繼續向前推進,中國將在中印邊界全線恢復巡邏。

照會描述了在奇普恰普河谷的印軍如何在中國哨所的兩面設立據點並“逼近中國哨所,進行挑釁”(印度陸軍顯然沒有理由去責備那些執行前進政策的部隊缺乏熱情)。北京説,如果這種挑釁行動繼續下去,中國部隊將不得不被迫實行自衞,由此產生的一切後果,都必須由印度承擔全部責任。

印度政府把這些警告看作是恫嚇,把中國在地面上的威脅性行動都當作是虛張聲勢,一概不予理睬。五月初,中國部隊擺開進攻的陣勢,向印度在奇普恰普河谷新設的一個哨所推進,並作出打算摧毀該哨所的姿態。

西部軍區請求批准撤回該哨所,這一請求轉呈尼赫魯。尼赫魯認為中國是在顯示武力,以考驗印度的決心,他説應該堅守該哨所並派兵增援。中國的威脅性行動沒有繼續下去。於是政府和陸軍總部就得出結論,認為總理的判斷和膽略已勝利地得到證明,前進政策的基本前提也從而得到證實。他們後來再一次從加勒萬(Galwan)事件中得出同樣的結論。

在陸軍總部的地圖上加勒萬河谷看起來是部隊進入中國佔有的領土的最好的路線之一。實際上通過這個河谷的小路是極其艱險的,而且中國至少自一九五九年以來就在上游這個薩木崇嶺的地方設立一個哨所。考爾最早下令向前推進的行動中,就包括派一支巡邏隊溯加勒萬河而上,以圖設立一個控制薩木崇嶺的哨所。

由於地勢艱險,要在冬季溯河而上進入河谷的嘗試失敗了。四月,陸軍總部下令試走另一條路,從南面爬越過山嶺。西部軍區的道拉特·辛格中將對此提出了異議。

他警告説,中國在薩木崇嶺的哨所設立已久,任何威脅這個哨所的行動,肯定會引起強烈的反應。

他指出,中國已通知印方,他們在這個地段已恢復巡邏,看來對印度已設立的哨所的威脅就愈來愈大;因此,應該盡一切力量來鞏固這些哨所而不是試圖設立新的哨所。他的結論是:在這種情況下,不可能再在薩木崇嶺設立印度哨所。考爾批駁了他。考爾回答説:加勒萬河是一個交通樞紐,“中國能夠沿着這條河取得重大進展”,所以必須搶先一步,防止他們這麼做。

據此,就派遣了一排廓爾喀士兵從温泉(Hot Spring)出發,爬過險峻的山嶺,在一個多月後出現於加勒萬河的上游並於七月五日在那裏構築了工事。他們這樣做,不僅切斷了中國在稍下方設立的一個哨所,而且阻攔了中國的一個小運輸隊。

中國首先在外交上作出反應。七月八日中國提出了“嚴重抗議”的照會,要求印度軍隊立即撤出,並警告説,中國方面“決不能在印度有增無已的武力進逼面前屈服,……也決不會在遭到無端攻擊時放棄自衞的權利”。

印度答覆説,印度部隊“一直在加勒萬河谷進行例行巡邏,從未在該河谷遇到過任何中國滲入者”。

印度也對中國在地面上的反應行動提出“強烈抗議”。印度照會警告説,如發生任何不幸事件,將完全由中國負責,“中國政府應該制止更加深入印度領土的不斷侵犯和對印度邊防部隊進行無休止的挑釁活動”。

七月十日中國在地面上作出反應。中國出動了一個連的兵力擺着進攻陣勢,向印度哨所前進,不久,兵力又增加到一個營。中國的譯員通過擴音器試圖煽動廓爾喀人的民族感情;中國人宣稱他們比起印度來是尼泊爾的更好的朋友;廓爾喀人為印度擴張主義的野心服務是愚蠢的。

[ 注:印度也和英國一樣,同尼泊爾簽有協定,得以招募廓爾喀人蔘加印度陸軍。在這個時候,尼泊爾對使用這些部隊於阿克賽欽表現了一些不安。尼泊爾願意同北京保持良好關係,不願看到廓爾喀人同中國軍隊拚刺刀。按照協定,當廓爾喀人被派去參加實際作戰時,印度有義務通知尼泊爾,但前進政策是否等於實際作戰,當然是一個可以有不同解釋的問題。 ]

廓爾喀人卧倒在地,緊扣扳機,而沒有豎起耳朵。印度政府認為,這是前所未有的最危險的對峙局勢,就要中國大使到外交部去,警告説,如果中國軍隊進一步逼近加勒萬哨所,印軍就將開火。

如果哨所遭到攻擊,印度將對中國的陣地採取報復行動。幾天後接近加勒萬哨所的中國軍隊稍有後撤(他們曾進抵距該哨所不到一百碼的地方);但繼續以相對大的兵力包圍該哨所,切斷了它的陸路供應。西部軍區打電報給新德里説,企圖由陸路運東西給該哨所必將引起衝突,因而請求空投。當天就收到的答覆説,供應品將由陸路運輸。

按照新德里的看法,在這場怒目相視的對峙中,由於中國眨了眨眼(沒有進攻加勒萬哨所),對峙的局面就緩和下來了,所以為了保持道義上的主動權就要派一隊人從陸路救援哨所,以此向包圍者挑戰。因此,另一小支部隊被派往加勒萬。八月,這小支部隊在中國部隊槍口下被迫退回:中國人説,他們如再前進,就要開火。西部軍區報告説,使用武力是行不通的,是印軍現在力所不及的,而且還會引起公開的敵對行動。於是加勒萬哨所乃改由空投供給,直至十月二十日它被摧毀時為止。

七月十一日印度發表了中國包圍加勒萬哨所的消息,報道把加勒萬事件説成中國入侵印度領土的新挑釁。後來,當報界和政界人士瞭解到中國還沒有把他們在外交上和軍事上要進攻哨所的威脅付諸實施時,他們就認為印度已經取得勝利而欣喜若狂。一名國大黨議員説,加勒萬事件提高了全國人民的士氣。《印度教徒報》(Hindu)寫道:中國部隊“在印度小隊守軍堅決抵抗的面前”撤退了,這就足以證實前進政策的基本邏輯:只要印度軍隊堅決,中國除虛聲恫嚇外不會再採取什麼行動。在阿克賽欽舞台上,正如政府間的交鋒一樣,中國將在相撞前扭身躲開。給加勒萬哨所守軍的命令,擴大成為給西段所有印度部隊的命令。原來命令中“只有遭到射擊時才開槍”,改成為“如果中國軍隊危險地迫近你們的陣地時就開槍”。

尼赫魯把印度這個時候的行動形容為雙重的政策,就是説在地面上採取軍事行動,輔之以持續不斷的外交壓力。本着這種見解,印度把尼赫魯在一九五九年提出過的雙方各自從自己的主張線後撤的建議略加修改,重新提出。這個建議,正如尼赫魯再度向議會保證的那樣,意味着中國要撤出很大片的地區,而印度只撤出很小片的地區。中國以前曾拒絕這個建議。

新德里現在給這顆苦藥丸包上一層糖衣,把尼赫魯以前在記者招待會上提出過的建議——即在邊界問題解決以前,印度“允許……中國繼續使用阿克賽欽公路於民用交通來往”——作為正式建議提出。當時新德里認為:印度既已在中國主張的領土內設立了哨所,北京現在會較為願意接受印度認為是保全中國面子的最好方式。

在向北京重新提出撤退建議的同一天,尼赫魯在人民院重申印度準備冒同中國戰爭的風險,接着又説:“如果我們準備收復[被中國佔領的地方],而又足夠強大,那末,其他的因素也會起有利的作用,這些因素再加上我們有決心採取任何行動,就有可能達成使這些地方獲得解放的某種協議。”

這句話,與同一天向北京提出的照會聯繫起來研究,就可以看出尼赫魯是認為印度堅決進入中國佔領的領土,會最終迫使中國不得不完全撤退;而且還認為印度已設立的那幾個哨所本來就足以迫使中國採取上述步驟了。

如果北京接受了這個建議,那末尼赫魯——在他極為遷就國內壓力情況下所可能做到的範圍內——很可能會對中國在那條路上進行何種運輸採取不聞不問的態度。但在中國看來,這個建議是不現實的,是侮辱;正如中國要印度把全體行政和軍事人員從麥克馬洪線以南的地區撤出,而中國則容許印度使用在東北邊境特區的公路於民用交通往來,印度也同樣會感到對它是不現實的,是侮辱。

北京在答覆中説:“中國在自己的領土上使用自己的公路,何用印度的允許?這簡直是荒唐!”如果印度政府真的指望它的建議得到認真考慮,那末,印度政府就應該將同一原則應用於東段邊界。

但尼赫魯當然已經把這點排除掉了。他向人民院保證説,“我們在東面不會撤退”。印度重新提出雙方撤退建議的照會中,引用了尼赫魯五月二日在人民院中説的一句話:“印度並不希望而且非常不喜歡同中國打仗,但是這不是印度所能控制的。”這就很接近於對中國進行戰爭威脅了。北京拒絕了這項建議並認為這是“要它屈服的片面條件”,指出中國不是一個戰敗國,並宣稱中國決不會在武力威脅面前屈服。

看來,新德里從這次交換文件中得出的結論是:前進政策的推行還沒有給中國足夠的壓力,所以必須繼續進行,直至中國承認它必須撤退時為止。

西段的印度軍隊竭力推進,並在中國哨所的近距離射程之內設立了一批小哨所。從他們的所作所為看來,他們倒象是一支強大軍隊的先鋒,而不是一場瘋狂的政治賭博的賭注。但在印度政府的國內批評者看來,前進政策肯定還不夠大膽,他們繼續要求對中國採取更有力和更迅速的行動。印度政府為了替自己辯護,就玩弄數字遊戲(以往尼赫魯的批評者使用同樣手法,他是加以斥責的)。

官方發言人把地圖上標出的新的印度前沿哨所用線連接起來,計算這樣划進去的地區面積有多大,然後就宣稱印度已收復中國“佔領”的土地四分之一以上。一位隨時可以見到印度總理並報以肉麻捧場的印度記者報道説:西段印軍已“在二千五百平方英里的廣闊的戰線上全面推進”,祝賀尼赫魯取得了“拿破崙式的大膽的規劃所取得的獨一無二的勝利”。

真實的情況也不是完全沒有人報道;一位同軍方有密切聯繫的政治專欄作家在八月間寫道,中國部隊在西段享有十比一的優勢,而且在地形和交通上都處於有利地位。但這樣的報道是極其個別的。其他記者都報道説:印度實力雄厚,裝備優於中國軍隊,而且説中國邊防部隊都戰鬥力很差。印度人也和許多人一樣,對符合自己願望的話比較容易聽得進去,因而都輕易相信對西段情況的樂觀看法。

但是這並沒有滿足批評政府的人,也未能緩和議會中要求採取更強有力的措施把中國人趕走的叫嚷。反對派要知道:如果象政府所説的那樣,西段的情況果真已變得有利於印度,為什麼陸軍不立即舉行大規模進攻,把入侵者從印度國土上趕走呢?

一名反對派議員八月裏在人民院説:“我們的軍事專家不需要擔心……中國的優勢這個魔影”;不僅中國的交通線很長,而且中國軍隊受到他們“傷心失望的人民進行叛亂”的威脅而不得不分心。這種氣氛助長了主戰論,有一些議員已忘其所以。

八月間,人民院辯論邊境形勢時,另一名議員宣稱:“二百名印度兵就等於二千名中國兵。為什麼我們要怕他們?為什麼我們不能把他們攆回去?”這位議員還説,只要政府發出號召,半年內,就可以有“四百萬訓練有素的印度軍隊開往喜馬拉雅山,把中國軍隊全部攆走”。有人把真實的情況講出來時,也根本無人理睬。

那年在夏天早些時候,印度駐美大使B.K.尼赫魯(印度總理的另一位堂兄弟),曾對電視記者坦率地講過,印度國防部隊的裝備很差,無法保證國家的安全。於是在議會中就有人對他的話提出了質問。雖然議員們指出這位大使説的話是同總理屢次保證陸軍完全能夠保衞邊疆的説法相矛盾,但他們卻偏重於建議對這位大使的輕率發言給予紀律制裁,而不想去搞清這兩種説法究竟哪一種是真實的。

新德里指責説,在西段推進的是中國軍隊而不是印度軍隊,這種説法結果反而給自己帶來了麻煩。情況就好象是三個人爭論不休,互相插話:印度政府指責中國進一步入侵,國內的批評者就據此攻擊政府俯首貼耳地讓中國人為所欲為。尼赫魯於是又後退了一步,他告訴議會説,要講中國是進行了“新的侵略”“並不那麼確切”,因為發生的事情只不過是中國人對印度的行動感到不安,因而他們就設立了一些前沿哨所。北京接着就插進來説,尼赫魯“無意之中講出了真相”。

政府的批評者認為,這種混亂的説法並沒有掩蓋中國仍然侵佔印度領土的事實。《印度斯坦時報》的編者在專欄中叫嚷道:“還要等多久,忍辱多久”政府才會使中國認清印度是“決心為它的尊嚴而戰鬥呢?”

頭腦比較清醒的看法也是有的。有一位議員在人民院中説,一條事實上的停火線已經在西段出現,中國和印度任何一方侵犯這條停火線都會受到懲罰。

他説,關於在克什米爾印度所主張但為巴基斯坦佔領的地區,印度過去曾向巴基斯坦作過保證:“我們將不採用武力去解放被侵佔的地方”;他建議印度也給中國同樣的保證。

加爾各答的《劃時代報》(Yugantar)——它一般遵循國大黨的路線的——警告説:“印度如果要建設新的社會生活,實現五年計劃,就必須停止把成億盧比化費在沿着我國喜馬拉雅山二千英里長的邊界上保持軍事實力的姿態”,它敦促政府進行談判。

但是議會中佔壓倒優勢的態度是擔心政府進行談判,並堅持政府不應談判。一九六二年七月二十六日印度致中國的措詞含糊的照會,又引起人們常有的疑懼,擔心尼赫魯會以姑息換取邊界問題的解決。七月二十一日在奇普恰普河谷發生了空喀山口事件後的第一次衝突,二個印度士兵受傷。

同一天中國就這一事件提出抗議,語氣是威脅性的:“中國不願意同印度打仗,中印邊界問題只能通過和平談判解決”,但雖然中國保持克制態度,卻不能坐視“自己的邊防部隊被侵略者所圍殲。在此緊急時刻,中國政府要求印度政府立即命令印度部隊停止對上述中國哨所的攻擊,並且從該地區撤走……如果印度政府不顧中國政府的警告,繼續一意孤行,由此產生的一切後果,必須由印度方面承擔全部責任”。

印度在七月二十六日發出的復照語氣特別温和,而且提出了一個新的着重點,即印度指出過的“一九五六年中國的主張”和“一九六O年中國的主張”之間存在着差異。印度過去指出這種差異並譴責中國侵入這兩條線之間的地區,純粹是為了説明中國是在繼續擴大他們的要求並推進他們的陣地,但這次印度的照會僅僅責怪説,“誠然,印度政府對一九五六年中國地圖的主張線是有爭議的,但是中國地方部隊不應該越過周恩來先生所確認的他們自己的主張線。”照會緊接着提醒北京説,在一定的條件下,印度準備“進一步討論”邊界問題。

蘇聯第一副總理米高揚那個星期正在新德里,這看來提供了印度照會中為什麼會出現上述積極語氣的最可能的解釋。印度政府認為:印度在爭端中的立場取得俄國的同情是十分重要的,而俄國當時也在敦促進行談判。

另一個原因可能是,梅農剛剛從解決老撾問題的日內瓦會議回國,他在日內瓦曾與陳毅元帥進行過討論,這一點在印度很快就引起人們的注意。但不管是什麼原因促使照會改變語氣,七月二十六日的照會全文一發表,立即引起一場喧嚷。它被認為是隱晦地向中國建議:只要中國在西段稍為後撤,撤至他們“一九五六年主張線”後面,印度就將開始邊界問題的談判。

在議會中,這個照會被説成是可恥的,“一個最令人震駭和出乎意外的文件”,但這還不足以充分表達它所引起的憤慨。《印度斯坦時報》以《通向恥辱之路》為題發表評論説: 印度政府根據它的無限智慧,認為完全改變它的對華政策的時機已經到來了。它已幾乎承認了中國侵略拉達克的非法所得,作為同北京霸王進行新的一輪談判的代價。它這樣做,就失信於印度人民——人民和議會。 尼赫魯在回答這種攻擊時,對那些“敢於説我們正在採取使印度屈辱的行動”的人們加以斥責,並説,他寧願自己“燒成灰燼”也不肯這樣幹。他接着解釋説,人們對政府的立場“有一些誤解和錯誤看法”,接着他又重申政府的立場。

印度七月二十六日的照會重新提出談判問題;在隨後的十個星期中,一方面邊境戰爭日益逼近,一方面雙方就派出代表再舉行會議的可能性交換了照會。這是和平解決爭端的最後機會,甚至是既不解決問題也不發生衝突,而是保持原狀的最後機會。因此必須詳加敍述。同以往一樣,印度的基本立場和這次交換照會中的語調上的變化,完全為隱晦的語義所掩蓋,這些語義象是一種密碼,只有始終記住密碼的底本才能理解其含義。

七月二十六日照會的要點是這麼一句話:“一俟目前的緊張局勢得到緩和和適當的氣氛創造出來之後”,印度政府即準備在一九六O年官員報告的基礎上,重新討論邊境的問題。印度政府的批評者根據這句話以及照會中明顯強調要中國有限地撤退到他們“一九五六年的主張線”的提法得出結論,認為政府正打算全盤推翻過去的政策。但是如果把它同以前的外交信件聯繫起來看——北京當然是會這樣聯繫起來看的——就可以看出這份照會並沒有改變印度的一貫立場。

新德里準備在“一俟適當的氣氛之後”就進行談判;但它曾一再申明要創造這種氣氛的唯一方法就是要中國從印度在西段所主張的領土撤退。按照印度的用語,這就是:“中國軍隊從印度的領土撤出,以恢復原狀”,從而“創造有利於邊界談判的氣氛”。

[ 注:例如,印度在一九六二年三月十三日的照會中寫道:“印度政府希望中國政府……從這塊領土[這向來是印度領土]撤退,恢復現狀。中國軍隊撤離其自一九五九年以來侵入的印度領土,從而恢復現狀,這是為兩國政府就邊界問題舉行任何談判創造有利氣氛的必要步驟。” ]

印度的立場是斬釘截鐵的。中國必須首先從印度所主張的領土撤出一切人員,才能舉行任何關於邊界問題的會晤或談判。在完成了這種撤退後,印度準備在會議桌上同中國見面——但只討論印度所主張的邊界的微小調整。北京《人民日報》看到了要害:“如果中國接受這種‘談判’的條件,印度方面甚至不經過談判,就可以達到它對中國提出的領土要求,那麼,談判本身不也就成為沒有必要的事情了嗎?”

八月十三日尼赫魯在議會重申上述立場,以應付七月二十六日照會所引起的人們對政府的攻擊。他宣讀了一份準備好的書面聲明(這在他説來是不尋常的),説我們心裏明白,“除非消除目前的緊張狀態,恢復被武力改變了的邊界現狀,就不能夠開始以官員報告為基礎的討論。”這意味着在中國從印度在西段所要求的領土撤出以前不同中國會晤。聲明接着宣稱,印度準備開始另一種形式的討論;但這是為着對付中國的外交行動的。

北京以七月二十六日印度來照中同樣合理和積極的語調對印方作了答覆,但是繼續拒絕印度提出的實際上是要中國“從自己的大片領土上作片面的撤退”的建議。

這樣,中國一面拒絕了印度對恢復討論所提出的條件,但同時接受了舉行討論的建議:

中國政府贊成印度政府在來照中提出的兩國在官員報告基礎上進一步討論中印邊界問題的建議。進行這種討論不需要而且不應該有先決條件。事實上,只要印度方面停止向中國境內推進,邊境局勢馬上就可以緩和下來。既然中印兩國政府都不願意打仗,既然中印兩國政府都願意通過談判和平解決邊界問題,在兩國官員報告的基礎上進一步討論中印邊界問題,就不應該再推延下去。中國政府建議儘快舉行這種討論,並且立即通過外交途徑商定有關舉行這種討論的級別、日期、地點和其他程序問題。

印度就象一個釣魚的人——他的魚鈎被一條他絲毫不想釣到的魚咬住了。

從新德里的觀點看來,同中國進行討論顯然是毫無用處的。要達成印度所能接受的解決,唯一的辦法就是中國同意尼赫魯的建議,即雙方在西段撤退到對方主張線的後面。但中國已屢次明白拒絕“從自己的大片領土上作片面的撤退”。

而且,在中國沒有同意撤退前同中國進行討論,就會促使印度的激昂憤慨的政界輿論把姑息和失信這類不體面的譴責加於尼赫魯和政府頭上。

國內的考慮排除了恢復同中國在官員報告的基礎上(即在邊界爭執的是非問題上)進行對話的可能——從整個形勢看來,即便進行對話,也是不會有結果的。但其他一些雖不那麼直接但仍很重要的考慮卻促使印度不是那麼直截了當地完全拒絕同中國會談。

在世界輿論的競賽場上,印度好比是在自己的場地上同對手比賽那樣,取得了一切便利條件。觀眾台上擠滿着支持印度的人羣,印度穿着民主色彩的運動衣,在同一隊身體更為強健的對手進行比賽;印方的球技熟練,鬥志頑強。當西方世界的報紙和政府看到印度勇敢地頂住了他們認為是中國擴張主義的進攻時,他們就大聲喝采,希望印度再接再厲。

西方輿論早就把中印兩國視為亞洲兩個政治集團的決賽對手;現在由於中國驟然奪取印度領土,競賽已經開始了。有關邊界的歷史和文件的爭論,除了專家之外,誰都不易弄清,難於抓住來龍去脈;即使對於專家們來説,也查不到那些能看出爭論的哪一方是比較接近真理的檔案。事情就變成為是相信印度的話還是相信中國的話的問題了。

而在西方,一般對這個問題是沒有什麼猶豫的。雖然入侵果阿損害了印度的聲譽,從而引起一些人對印度的態度和行動產生新的疑竇,但並不影響他們對印度同中國的爭論上誰是誰非的看法。

費利克斯·格林(Felix Greene)是這樣解釋美國的反應的:

在我們的意識中有一個根深蒂固的概念,就是説中國是在推行貪婪的、好戰的外交政策;不論什麼時候發生爭端,只要涉及中國,就立即假定這個爭端是由中國挑起來的。所有的評論,“新聞報道”,和學術性的見解,都是根據這個假定而寫的。這樣累積起來的效果,就更進一步加強了原來的假定;因而下一次再使用這種假定的時候,其效果就來得更大。

美國人特別容易接受的看法是説,印度同中國正在爭奪亞洲經濟上和政治上的領導權。肯尼迪在一九五九年(當時他還是參議員)主張增加對印度五年計劃的援助時説道:“我們希望印度在同中國的競賽中獲勝……如果中國勝利而印度失敗,從經濟發展的角度去衡量,力量對比就將變成對我們不利。”

尼赫魯一九六二年十一月訪問華盛頓後,肯尼迪總統對他的估價大為降低。總統後來説,尼赫魯這次訪問是他所接待過的一次“最糟糕的國家元首的訪問”。他描寫他同尼赫魯的談話:“你好象是把什麼東西抓到了手裏,但又發現你抓到的只是一團霧氣。”

根據阿瑟·施勒辛格(Arthur Schlesinger)所寫的肯尼迪政府的紀事,總統本來是指望印度在以後幾年裏會成為“世界上的或是南亞的強大的積極的力量”。但是那次的會見使總統失望了。

雖然如此,美國的政策自然仍是要幫助印度發展,並在它同中國的爭端中支持它。一九五九年後印度對中國日益敵視,美國對不結盟國家的態度也有改變,這兩方面的情況都促進和擴大了美國對印度的經濟援助。一九六二年,參議院外交委員會代理主席斯帕克曼(Sparkman)説過:“我們知道印度在東北邊境正在對共產黨中國施加很大壓力。我們早就希望它這樣幹,現在它正在朝着這個方向做”,此時減少對印度的援助,對它潑冷水,那是不明智的。

英國政府對印度的支持,似乎和美國一樣堅決,但看來白廳內部當時是有意見分歧的。有一些官員,主要是外交部的官員,指出印度所提出的關於它所主張的邊界的歷史論據是誇大了的。無論如何,麥克馬洪線和使中國接受一條在西北部的邊界線的問題,過去一度是英國外交部主管的事,外交部的檔案中也保存着有關的記錄。因此他們建議英國對印度的要求不給予那麼絕對的支持。然而,聯邦事務部卻主張——英國駐印高級專員肯定是更強烈地主張——不管邊界的過去歷史是怎樣的,英國此時此地的利益在於全力地、無條件地支持印度。英國不可避免地採取了這樣的權宜之計。

如果説印度可以指望從西方世界得到支持,新德里卻有理由對於亞非國家的態度感到不安。阿索卡·梅達抱怨説:“我們的鄰邦和我們的朋友甚至在中國侵略印度的問題上也持不結盟的態度……它們傾向中國一邊。”有些報紙社論宣稱印度處於孤立,“在亞洲幾乎沒有一個朋友”。

有些亞非國家對印度以不結盟世界的領袖自居的態度頗有反感,不象西方國家那樣按照表麪價值接受印度的説法。他們不抱任何成見,傾聽中國的解釋和論據,他們聽了以後,對那種把印度視為講理的、受害的國家,而把中國視為侵略的、頑固的國家的一般看法,是否符合現實,覺得有理由懷疑。有些亞非國家發現自己陷於新德里同北京之間外交、歷史的爭辯這個汪洋大海之中,他們就緊緊抓住他們所能看到的一塊堅實土地,那就是談判的問題;在這個問題上,看來是中國想要和印度進行談判以求得解決,而印度則拒絕談判。

印度宣稱説,事實是正相反。但印度認識到既然有些人對印度的説法有所懷疑,這就一定使新德里懂得過於直率地拒絕同北京進行討論是會有風險的。

為了避免受國際或國內任何一方面的譴責,尼赫魯和他的顧問們就在一九六O年把“會談”和“談判”加以區別。這樣他就能夠在新德里接見周恩來,而又不顯出他是放棄了邊界不能談判的基本立場。但這時中國催促恢復會談,而國內輿論卻憤怒地堅持不舉行會談,於是新德里就製造了另一個微妙的提法。

尼赫魯八月十三日在議會中宣讀的聲明中重新肯定在中國撤退之前不能就爭端的是非問題(即在官員報告的基礎上)進行討論,他接着説:

印度政府準備討論應該採取什麼措施來消除存在於這一(西段)地區的緊張局勢,並創造舉行進一步討論的適當氣氛。這應為任何進一步在官員報告基礎之上的旨在解決兩國對邊界問題的分歧的討論作準備。

這意味着印度準備同中國會談,但不是談邊界的走向。印度要同北京討論的是中國從印度主張的領土撤出的步驟。換言之,投降仍然必須是無條件的,但歡迎中國人到新德里來先作初步訪問,以便討論投降儀式的細節。

尼赫魯在同一次講話中,指責中國提出一些使會談不可能舉行的條件。半個月以前在關於老撾問題的日內瓦會議結束後,陳毅曾接見歐洲的一名廣播電台記者。當記者問他對印度的雙方撤退的建議有何看法時,他説:“要中國軍隊從自己的領土上撤退是不可能的。這違反了六億五千萬中國人的意志。世界上沒有任何力量能迫使我們這樣做。”尼赫魯引用了陳毅的聲明説,這就是“規定了使我們進行討論和談判成為不可能的先決條件”。

印度在八月二十二日照會中提出印度關於會談的反建議時,再度申述了這個論點。陳毅的講話和北京拒絕考慮尼赫魯的雙方撤退的建議,都被説成是“先決條件,它們違反了中國方面一再所説它要通過進一步討論來和平解決邊界問題的説法”。這份照會最後説:“顯然,正是中國人在規定辦不到的先決條件,並且要求在進一步討論未開始以前就接受中國人對這個地區(西段)的邊界的主張。”

印度既然認為在中國從印度主張的領土撤退前開始討論,就是“對中國的主張作了先決的判斷,或接受了中國的主張”,那末,中國在討論開始之前撤退,當然也就是“對印度的主張作了先決的判斷,或接受了印度的主張”了。

但在印度看來,印度所主張的邊界線,是理所當然的國際邊界。新德里的那一套論點,表明他們深信凡有爭論的領土全部是、而且絕對是屬於印度的。這樣推論下去,中國在那裏出現,就是抹煞不了的侵略行為。因而在他們看來北京關於渴望和平和協商解決邊界問題的表白,就都是言不由衷的空談。另一方面,中國認為阿克賽欽從來不屬於印度,並深信他們表示願意放棄麥克馬洪線以南的領土主張,是通情達理的,是十分慷慨的。

因而在他們看來,印度的表白也同樣是言不由衷;在印度軍隊的向前推進時,尼赫魯關於使用和平方法的保證完全象扯謊。尼赫魯本人也曾在一瞬間意識到他自己的想法的矛盾。他在一九六二年五月説道:“如果你開始象中國人那樣考慮問題,是從這樣的假定出發,即拉達克,尤其是阿克賽欽現在是屬於他們的,過去也是屬於他們的,那末,我們所做的一切,都是對他們犯下了罪行。但是我們如果從另一個基點出發,認為這些領土是屬於我們的——它是我們的——那末,中國人所做的一切,都是對我們犯下的罪行。這就取決於你從哪一個假定出發。”

但是他這一瞬間的見識並沒有影響到新德里對邊界爭端的處理;

新德里的邊界政策仍然毫不動搖地沿着對撞的方針走下去。

政府的批評者並不理解政府的立場的細微的區別——就是説它同意舉行討論,但不同意舉行北京所要求的那種討論——因此,他們繼續攻擊尼赫魯同意和那仍然佔領着印度領土的侵略者坐下來會談。但是這正是印度總理所喜歡玩的那種滾球戲,現在打球的條件正中他的下懷。於是他就大打特打。他在議會中向反對派説:“這是幼稚可笑的態度。”

首先,談判和會晤是有極大的區別的,有天壤之別。不管發生什麼事,不管所處地位如何,也不管前途如何,你總得要談。如果我有機會,我將同(中國人)會談。不會晤是十分荒謬的……只要有可能,就要鼓勵會晤。談判是非常正式的事;需要一個非常合適的背景,沒有合適的背景就不應該舉行談判。……會晤是完全不同的一回事。

有人責備尼赫魯邀請即將離任的中國大使共進午餐,並攻擊梅農在日內瓦同陳毅共飲並拍照。尼赫魯對這些指責感到惱火。他挖苦他的反對者對當代世界的外交全然無知,他説:“他們似乎認為必須把印度對不可接觸者的那套做法搬到我們的[國際的]關係中來。”

議會討論邊界形勢時,尼赫魯需要進行辯護的不僅僅是印度政府的對華政策。對華政策起了三稜鏡的作用,它把人們對政府的各種各樣的不滿和反對意見集中起來。

從八月中旬人民院辯論邊界形勢時所提出的一個動議中可以看得很清楚。這項動議要求:

1.“立即同中國斷絕外交關係。”

(這時兩國大使都已撤回,印度大使先行撤回,但尼赫魯在當時,甚至在邊境戰爭達到高潮時都堅決主張維持外交關係,以保持一條往來的渠道的暢通。)

2.“召開東南亞自由國家會議,以討論共同安全措施。”

(這裏包含對政府的兩項批評:第一,政府未能使印度的立場為東南亞各國所理解;第二,它不願帶頭同這一地區的較小國家組成防務同盟以對付中國。)

3.“設法從其他國家取得軍事援助以加速我國國防。”

(尼赫魯直到這時還奉行不結盟政策,而不結盟政策的根本一條,就是印度不接受任何外來軍事援助。尼赫魯爭辯説,接受軍事援助就等於加入冷戰集團的一方,要加強印度國防同時又不損害它的獨立,唯一的辦法就是發展本國工業和軍火生產能力。他認為反覆提出要印度尋求軍事援助,是右派對不結盟姿態的根本不滿的表現。他説,“要從外國尋求援助,想指靠某個軍事集團來拯救我們,這是道義上怯懦的表現。”他説他不讓印度“依靠外國軍隊來拯救它的領土,即使我們在邊境遇到災難”。)

4.“改善我們同尼泊爾的關係。”

(自從馬亨德拉國王兩年前舉行宮廷政變而使尼泊爾民主實驗流產以來,新德里就公開批判他的政府。印度還讓尼泊爾流亡分子自由越過印度尼泊爾邊境進行恐怖主義的襲擊,企圖挑動人們對國王的反抗。到了一九六二年八月,印度政府設法彌補同尼泊爾的關係,並對流亡分子進行壓制。)

5.“總理本人應兼長國防部。”

(議會對於防務狀態的擔憂——雖然這絲毫沒有阻礙他們要求對中國採取軍事行動——主要集中在梅農身上。許多國大黨議員以及右翼反對黨派都認為梅農至少也是一個隱蔽的共產黨人,並且懷疑是他對尼赫魯施加影響使之傾向姑息。另一方面,人們對尼赫魯仍然非常尊重和愛戴,連有些批評他最厲害的人也常認為他是被領錯了路,而不是他自己走錯了路。尼赫魯以前曾兩次兼任國防部長。)

6.“總理應發表一個斷然的聲明,申明在中國人撤出印度領土前,決不舉行談判。”

(這是印度的基本的和不變的立場。但是不管在什麼問題上——即便是在這個問題上——發表斷然聲明都是同尼赫魯的作風格格不入的。如果要他明確申明立場,他最多也不過是説,“我認為按照目前邊境的形勢,我們不能同中國舉行任何認真的會談。”)

尼赫魯早在一九六一年十一月就説過雙方軍事哨所犬牙交錯。

在西段的遙遠的荒野上現在有些地方的情況正變成這樣。在奇普恰普河谷,印中兩方的哨所和工事很多——一共有二、三十個——彼此緊密交叉。

有時,印度空軍供應物資誤投到中國陣地上。於是北京就惱怒地為“滿載物資的麻袋和木箱”這些不受歡迎的禮物提出抗議。有時,印度軍隊要從中國槍口下取回空投下來的供應品。雙方開火差不多已司空見慣;但大部分還是騷擾性的射擊或瞄準試射。九月初印度軍隊在奇普恰普河谷開始執行了五個星期前加勒萬衝突發生時對他們所頒發的命令。

當時,中國人迫近一個印度哨所,印軍命令他們停止前進並後撤,他們不予理睬,於是守軍就迎面開槍。有幾個中國士兵被擊斃,屍首留在印度陣地周圍。印度外交部召見中國代辦通知他這件事,並要中國安排收屍。

[ 注:印度政府沒有公佈這一事件,如果北京也不予公佈,它就寧願讓這件事情悄悄過去。但一九六二年九月十二日的《泰晤士報》和《巴爾的摩太陽報》(Baltimore Sun)和九月十五日的《印度斯坦時報》都報道了這次事件。印度發表的白皮書中也沒有提到這次事件。但《人民日報》後來在講到前進政策的最後階段時,曾提到:“我國士兵傷亡多人”。 ]

更南面,活動最頻繁的地區是在斯潘古爾湖一帶;廓爾喀人在班公湖和斯潘古爾湖之間建立陣地,他們乘汽艇(部件是空投給他們的)在湖上巡邏。

到了八月底,印度在中國主張的領土內已設立了將近四十個哨所;其中有許多哨所是由十人或十二人守衞的;其他的是由三十人到五十人守衞。印軍在人數上和火力上遠不如他們的對手,機動性和戰術形勢更差。他們四面受敵,孤立無援。如果他們遭受攻擊,問題就是他們究竟能抵抗多久?在自己被消滅之前,究竟能打死多少中國士兵?他們是尼赫魯和他在新德里的文武同僚們深信中國決不會進攻的這一信念的人質。

考爾六月間視察西段後,報告説:

“我們與其等待兵力大量集結,不如就在拉達克盡我們力之所及建立儘可能多的哨所,即便是很小的哨所也好。因為我確信中國不會向我們的任何陣地發動進攻,即使我們的陣地不如他們的堅固。”

在此以前,尼赫魯斥責他的批評者敦促政府採取更劇烈的措施是冒險主義的思想。他説這對印度軍隊——“勇敢的,優秀的士兵”——是不公平的。但到了夏末,他的態度有了明顯的變化。

八月,他在議會揚言,“我們在拉達克的這部分樹起了一重壁壘,建立了許多大大小小的哨所”,“這些哨所的確是經常處於被人數較多的敵軍襲擊的危險之下。但這也沒有什麼關係。我們已經冒了風險,我們已經向前推進,我們已經有效地阻止了他們的繼續推進……如果[中國軍隊]要摧毀我們的某些軍事哨所,他們是能夠辦到的。但這並不等於我們失敗。我們將搬出更大的問題來對付他們,更頑強地對付他們。”由此可見,不能説尼赫魯對西段的形勢不瞭解,也不能説他對印軍所冒的風險沒有估計到。

另一方面,西部軍區的道拉特·辛格將軍還是不贊成把他的軍隊投入一場他認為是喪失理智的、無望的賭博。

八月中旬,他寫報告給陸軍總部,指出中國軍隊在西段佔有巨大優勢,印度哨所則孤立無援。為了要靠近空投地帶,印度哨所只能設在河谷地帶,因此中國軍隊就能居高臨下控制着他們。

他寫道:“軍事上,我們無法守住我們已有的陣地,更不要説強行攤牌了。”所以,最重要是不去挑起衝突。根據過去三年的經驗,他認為“只要我們不破壞邊境現狀,中國不會為邊境問題同印度打仗”。但是他説,阿克賽欽公路對於中國來説是一條極其重要的戰略公路,如果印度的行動稍稍威脅到這條公路,中國定會做出強有力的反應。他建議當印度在西段的兵力還不能同中國相抗衡時(他説,要做到這點,需要有一個由四個旅組成的師以及一切支援火力),應暫停推行前進政策。

應該通過某種政治的解決把被圍困在加勒萬河谷的守軍撤回來。他還指出,中國已明白表示非但不會干涉印軍從哨所撤回來,他們還會歡迎印軍這樣做。

辛格在結尾給他的文職上司一頓教訓:

政治方針必須以軍事手段為基礎。如果這兩者不協調,就有危險會造成一種局面,使我們有可能在物質上和精神上遭到比過去更大的損失。如果要客觀地執行抗拒中國對我國領土的不合法要求的政策,就需要在軍事上作好準備,舍此沒有什麼捷徑。

辛格差不多等了三個星期才得到參謀局的答覆。答覆説:事態的發展證明了前進政策是正確的,繼續執行前進政策對“實現我們的要求”是極為緊要的。“不這樣做,[中國軍隊]就會湧進任何真空地帶,這是他們的慣技。”辛格曾提出過,即使要保住現有陣地,也必須要增援(四個步兵營、一個山炮團和若干中型機關槍)。但覆信根本沒有提到這個問題。覆信最後説:“如果攤牌逼到頭上,就必須根據當時情況盡力而為。”

大約就在這個時候,參謀局有一名高級軍官來到東段視察,他當時向那些認為中國軍隊過於強大、難以抵擋的軍官們保證説,拉達克的經驗已經證明,“朝他們開幾槍,他們就會拔腿跑掉”。

進入九月以後,中國在抗議中加重了威脅的語調。北京在九月中旬寫道:“槍炮不是兒戲,玩火終必自焚。如果印度方面硬要以武力來威逼守土有責的中國邊防部隊,因而引起他們的抵抗,一切後果必須由印度方面承擔。”

印度邊境上的新的大賭博,兩個巨人的“膽量比賽”,已達到高潮。如果雙方中有一方是虛聲恫嚇的話,現在已到它應該最後扭身躲開的時刻了。但對冷眼旁觀的世界來説,亞洲兩個最大的國家會因爭奪那麼遙遠和荒僻的土地而發生戰爭,仍然是難於置信的。

印度認為不會發生戰爭,這種看法為自新德里發出的報道定了調子,因此在世界屋脊附近形成的對峙局面是引人入勝而不是令人驚惶的。一位英國新聞記者表達了共同的感覺。他説:“世界懷着興高采烈的心情理會到中國正遭到公然挑戰,印度已經採取瞭如中國繼續推進就難以後退的立場。”

在世界的另一面,這時