【小狗】“印度輸在記者太多”重量級轉載《印度對華戰爭》——中印問題“聖經”(一)_風聞

小狗2017-微信公号—“小狗2017”—已开通,请关注、指正2019-05-14 06:10

(圖片轉自網絡)

——

——

《印度對華戰爭》

(一)

原著:內維爾·馬克斯韋爾 (澳大利亞)

[《印度對華戰爭》] 1970

為了讓更多人瞭解這段歷史,本文轉自非常了不起的軍事歷史網站“戰爭研究”。上傳者:投筆從戎(在此我代表很多軍迷向您致以深深的感謝)

這個網站已久未更新,但它始終在那裏,恰如它在我們心中的崇高地位,始終在那裏。

作者在西方記者中算是比較公正的一位,但由於作者的立場終究與我們不同,由此導致本書中存在一些不實之處,請讀者自辯。

如果要我來歸納作者的觀點,那就是一句話——“印度輸在記者太多”——以及這個表象下隱藏的真正原因:浮躁、自私、被輿論綁架、無人負責、文科生太多。

——

——

序

——

中印邊界爭端是二十世紀中葉國際關係史上富於戲劇性的一段。世界上兩個人口最多的國家也是亞洲的兩個偉大的新共和國,儘管政治性質不同,似乎已經走上和睦合作的道路,但後來卻為了幾塊荒涼的、艱險的、沒有什麼價值的土地爭吵起來,還打了一場短促而劇烈的邊境戰爭。

印度在世界事務中的作用由此一落千丈。同中國友好曾經是賈瓦哈拉爾·尼赫魯制定的印度外交政策的基石:印度奉行不結盟政策,當世界各國是如此清楚地劃分成兩個集團的時候,印度拒絕把它的命運同任何一個集團——共產黨的或反共產黨的——聯繫在一起;在國防上依靠自己,在外交政策上獨立自主;冒着武裝部隊受到削弱的風險,集中力量發展經濟——這一切都取決於同中國的友好和有一條和平的北部邊界。同中國發生衝突,北部邊界上形勢緊張,就需要支出鉅額軍費,這樣就會使支撐尼赫魯的各項政策的拱門整個垮下來。尼赫魯的統治地位也會隨之告終。

這一爭端以及作為它的高潮的邊境戰爭,加強了一般認為中國是一個好戰的、沙文主義的、擴張主義的國家的那種看法。六十年代末,當中蘇邊界爭端日益尖鋭化、中蘇這兩個巨人劍拔弩張的時候,人們不免回想起中國同印度的爭吵,這就使世界輿論容易接受俄國對中俄爭端的説法,甚至助長這樣一種想法:中國由於在邊界問題上總是抱毫不妥協的態度,現在可能要得到應有的報應了。

近年來,國與國之間的所有爭吵,都沒有象中印爭吵那樣具有充分的文獻:雙方都長篇大論地、反覆地向對方以及向任何願意聽的人,解釋自己的立場。然而,這一爭端背後的事實真相似乎又是那樣的模糊,而且很少有人願意客觀地加以探討,所以任何現代的國際事件從來沒有象這一樁那樣廣泛地全然被人誤解。

我對這個題目的興趣是從一九五九年八月底到達新德里擔任《泰晤士報》(The Times)記者時開始的。那時,我立即投入本書所敍述的事件的報道工作。在我到達前幾天,發生了中印邊境上的第一次武裝衝突,即朗久(Longju)事件。在隨後的三年裏,一直到邊界戰爭的高潮過去之後,印度同中國的爭端以及它所派生的各種問題,是我的工作的一項主要課題。

我曾經計劃圍繞一九六四年尼赫魯的去世,寫一本關於六十年代的印度的書。我開始重寫中印爭端的始末,就是想把它作為那本書的一個章節。當初,我把這項工作看成是對我過去隨着這一爭端的發展而寫的成萬字報道進行重新編排和加工的問題。可是,當我再次翻閲盈篇累櫝的印度白皮書(其中記載着有關兩國政府在外交辯論中所提出的論證),我認識到需要對問題作出更為全面、更為基本、更為深入的估價。這本書就是我後來進行重新估價的產物。

不過,我之所以寫這本書,仍然是因為我對新德里當時如何處理和看待這一爭端,有些親身的瞭解。各種人物都登台表演,而且互相影響;他們的態度,以至他們的情緒,在這一爭端中以及有關的印度政治演變中起着重要作用。也許就是在這種地方,目睹事態經過的記者比事後進行探索的學者在條件上更為有利些。事情過後,只有寫在紙上的證據,至於那些露出微笑或皺着眉頭的表情,不快的或傲慢的語調,未入記載的獨白等等,卻都已遺忘掉了。

我在一九六七年年中離開印度前,多次訪問了過去負責處理這一爭端的印度的政界人士和官員們以及曾試圖在軍事上貫徹政府的政策的軍人們,並同他們進行了長時間的談話,以便再次探究中印爭端真相。當我在倫敦大學東方和非洲學院(School of Oriental and African Studies)作研究員以完成這項研究並寫這本書的時候,我試圖首先從歷史發展上來看中印邊界爭端,不僅把它看作是二十世紀中葉亞洲兩個最大國家之間的衝突,而且看作是一百五十年來在喜馬拉雅山的兩邊及其周圍在政治上、軍事上、外交上勾心鬥角的繼續。

關於喜馬拉雅地區的歷史和這一地區內的各條邊界的歷史,歷史學家以及其他學者在二十世紀六十年代已經作過許多闡述。我在寫本書開頭一部分時,曾藉助於他們的著作。本書的這一部分追溯了有爭議的邊界的歷史。我想,這對理解後來發生的事情是必不可少的。

本書的佈局大致上是按時間順序的,不過在各章節之間也經常交叉。某一事件在某一章節裏已經提到,也許在另一章節裏又作詳細介紹。或者是某一件事在某一章節裏從一個角度寫了,也許許在下一章節裏又從另一個角度來寫。

《北京的觀點》這一章是試圖從中國人的觀點來看這一爭端,重新提到了許多在前兩章已經描述過的事情。我認為這個嘗試是需要的,因為人們一直是從印度的觀點來觀察整個爭端的。而且,正如一位英國人在本世紀初評論另一位英國人時説的:“要使從印度來的人相信中國的觀點也值得考慮,那無疑是困難的。” [ 注:見歷史引言第二節 ]

只要有可能,我對所引用的聲明、講話之類都註明了出處 [ 掃校者注:除部分引文來自中國政府刊物之外,作者引文大多出自未翻譯出版的外國文獻,這類註解在掃校過程中未保留,讀者如有需要請參閲原書 ] 。但是可以看到:在關於邊境戰爭及其醖釀階段的章節裏,這種註解大大減少了。在這幾章裏(以及在本書的其他一些地方),我引用了印度政府和印度軍隊的未經公佈的檔案和報告中的材料。有些官員和軍官讓我使用了這些材料,他們認為,現在該是整理出一部對事情原委的全面敍述的時候了。而他們相信我是能夠把它寫得公正的。當然,我不能寫出他們的姓名,也不能註明我引用材料的文件或檔案的出處。我只能感謝他們,並且希望他們不至於失望。

曼克卡爾(D.R.Mankekar)在研究獨立後的印度軍隊的歷史時,也同樣被允許查閲未經公佈的檔案;他讓我從他的原稿中引用一份關鍵性的備忘錄的內容,我向他表示感謝。

我試圖理解雙方在這一爭端中是受什麼因素支配的。可以看出,有時候一方對另一方所持立場的誤解,在加劇新德里和北京之間的分歧上是起了作用的。至少在這一點上,我是比較清楚了。我的意圖只是敍述和澄清一樁歷史事件;我認為這個事件是廣泛地被誤解了,而且當它發生的時候,我自己對之也有誤解。我無意於指責任何一方,而且確信,雙方往往是認為自己的正直精神受到了傷害而採取行動。這是看得出來的,當然這樣做只能使衝突加劇。

本書中出現一種不可避免的不平衡狀態。這是由於我獲悉邊界爭端的情況,在一方比在另一方方便得多。印度就其政治上的工作程序而言,一定可以算是世界上最公開的社會之一,而我為了寫這本書進行研究時,這個好處使我得益非淺。不過,在中印爭端問題上,印度政府也許由於它的公開性已經吃了些虧,至少在短期內是如此。

如果一個人仔細研究一個政府的公開言論和私下的(實際上是秘密的)態度之間的差別,那就不免使人們對它產生惡感。尼赫魯的對外公開的講話數量是如此之多,因此他就特別容易被人加以前後矛盾的罪名,而他故意含糊其詞的地方,也是一下就被人看穿的。

相形之下,就內部工作程序而言,沒有哪一個政府比中華人民共和國還要不公開。在追溯中國的政策形成過程時,我除了公開發表的材料以外,沒有別的可供查考。公開的材料倒是非常豐富,不過,反映猶豫、前後矛盾、分歧以至表裏不一的證據自然是完全找不到了,而在印度的政府和軍方內部磋商的記錄中這種證據有時是顯露出來的。因此,誰在北京有象我接觸印度的記錄那種條件,那麼中國的政策大概看起來不會這樣前後一致,也恐怕不會這樣講究實效。也許將來研究這些事件的人們能夠糾正本書中的不平衡狀態,他們手頭有了更充分的文件材料,將會發現我的敍述上的不足之處和解釋上的差錯。

我能夠有機會用將近兩年的時間來寫這本書,要感謝倫敦大學的東方和非洲學院,特別是它的主任菲利普斯(C.H.Phliips)教授,他的關心、鼓勵和建議對我是極其可貴的。

我要特別感謝的其他人士有:羅納德·西格爾(Ronald Segal),在有關本書的許多事情上給我鼓勵,向我提出意見;斯·戈帕爾(S.Gopal)博士雖然他肯定將完全不同意這本書的見解,但是鼓勵我寫這本書的熱情從未因之而減弱;邁克爾·布里徹(Michael Brecher)教授嚴肅認真地讀了原稿;阿爾斯太爾·藍姆(Alastair Lamb)教授也讀了原稿,對我很有幫助,並讓我引用了他沒有發表的一篇關於阿克賽欽的論文;約翰·肯尼思·加爾佈雷思(John Kenneth Galbraith)教授根據他本人對這些事件的直接瞭解,指出了一些細節和着重點上的毛病;多蘿西·伍德曼(Dorothy Woodman)女士允許我引用她寫的《喜馬拉雅邊疆》(Himalayan Frontiers)中的一些新材料;庫爾邊普·內雅(Kuldip Nayar)讓我預先讀了他寫的《兩線之間》(Between the Lines);羅伯特·哈登巴克(Robert Huttenback)教授閲讀和評論了我寫的歷史引言部分;《中國季刊》(China Quarterly)編輯戴維·威爾遜(David Wilson)和《泰晤士報》遠東問題專家胡理士(Richard Harris)閲讀和評論了我寫的中國對這一爭端的觀點的部分;約翰·艾迪斯(John Addis)允許我引用了他為哈佛大學寫的關於中印爭端的沒有發表的論文。

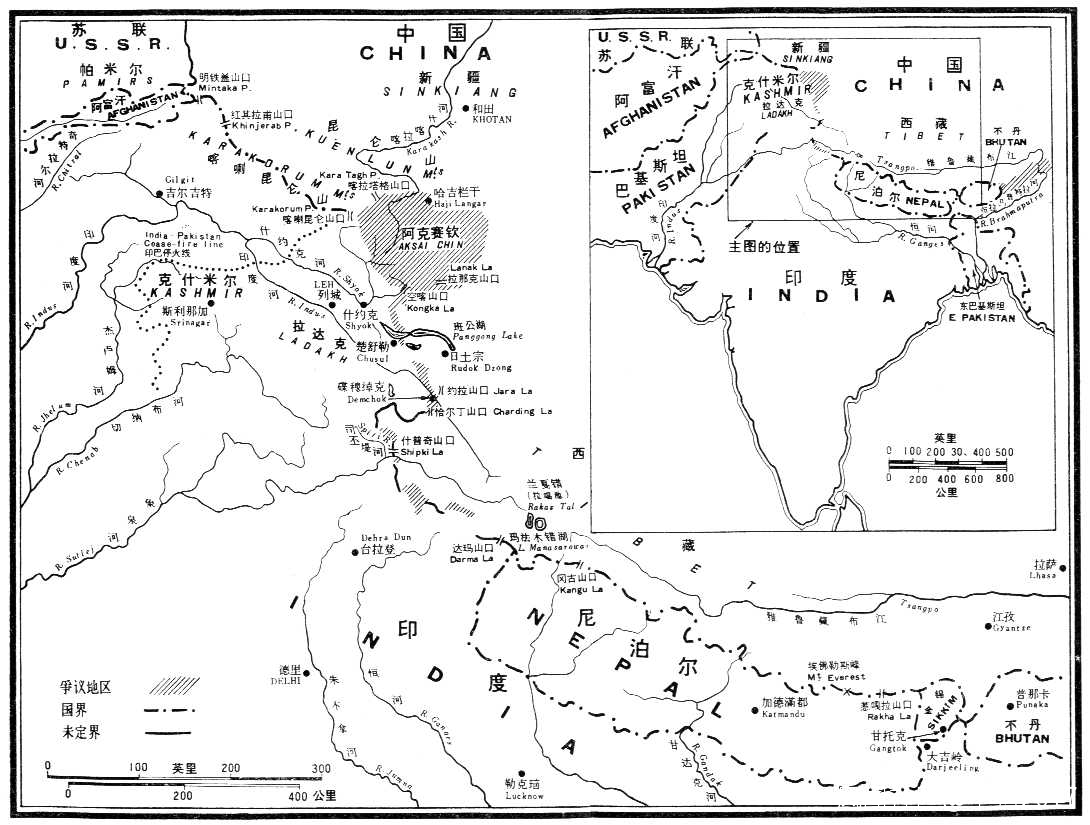

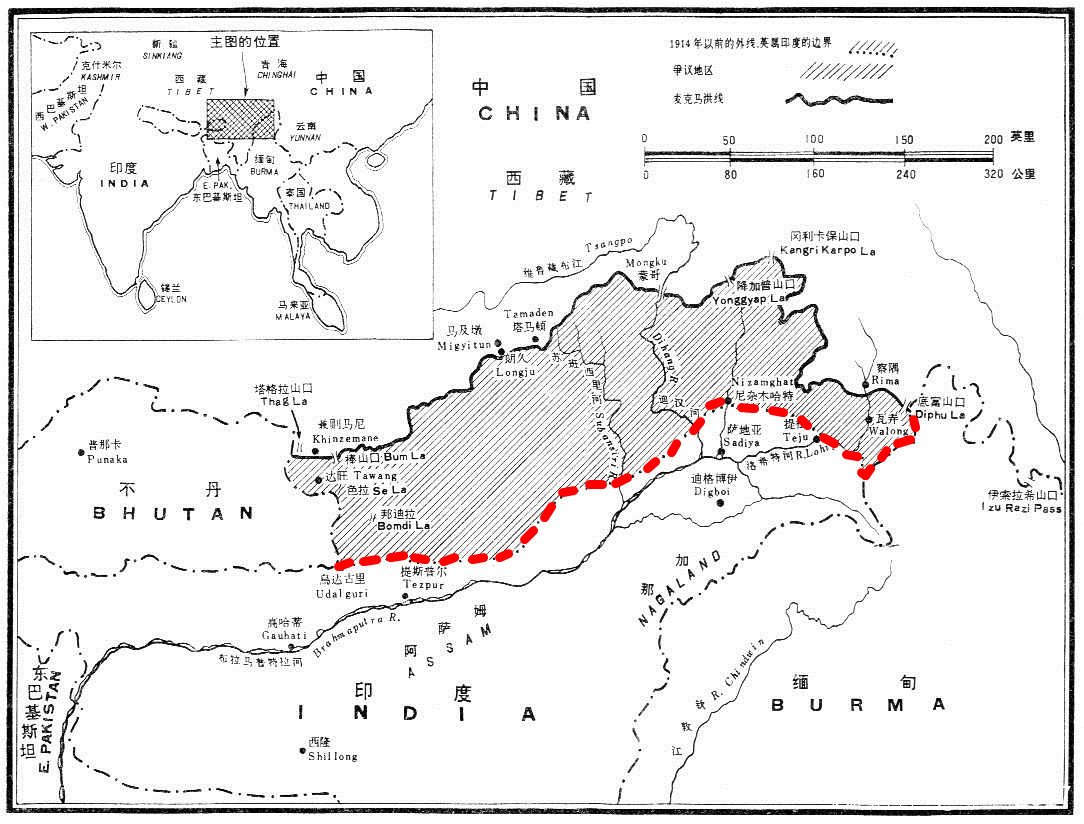

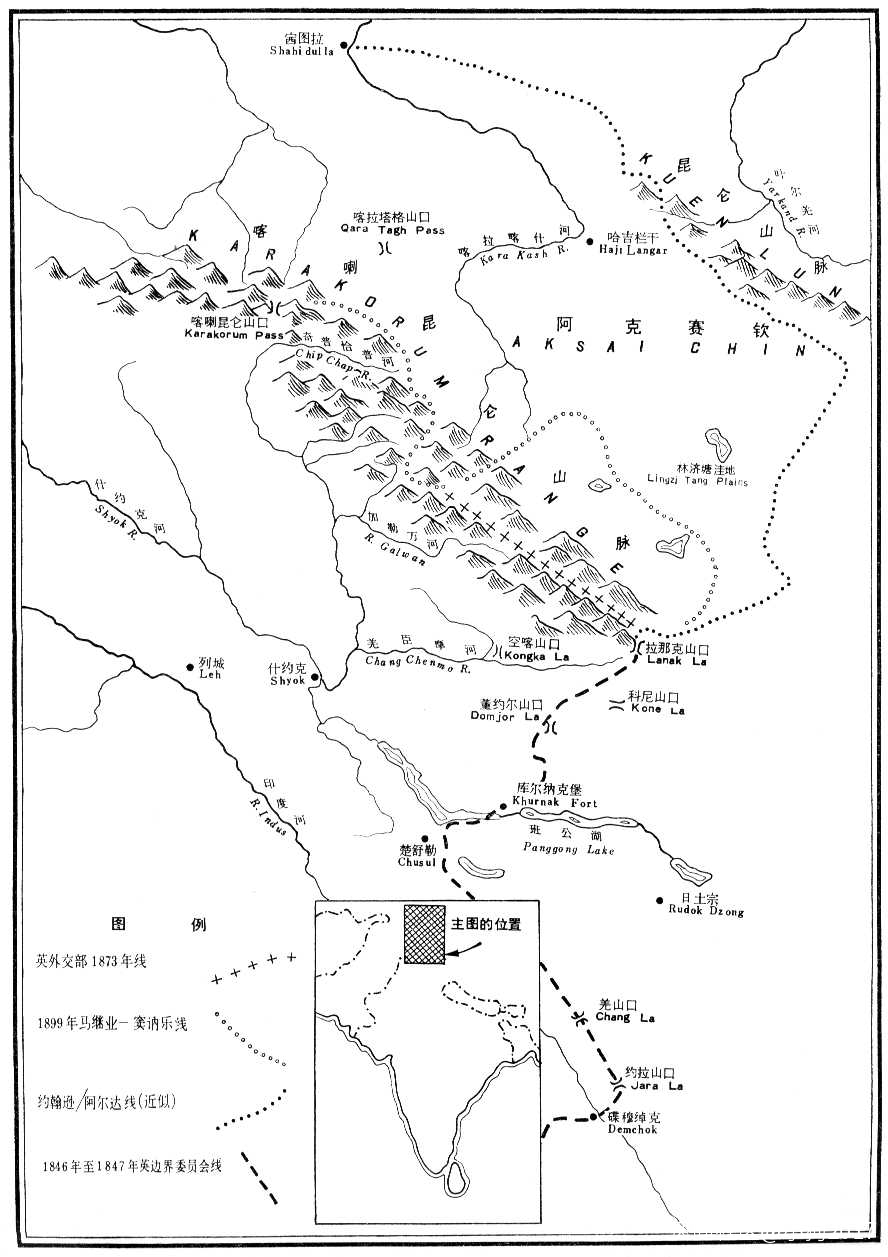

本書的地圖是貝克(D.R.Baker)繪製的。格雷姆·格林(Graham C.Greene)始終如一地關心我的寫作,對我是一種有力的支持。魯賓(A.P.Rubin)博士讀了我最後的草稿,對我很有幫助。對以上所有的人,我都表示感謝。

書中如有差錯和判斷不當之處,當然由我自己負責。

——

——

歷史引言 帝國的界限

——

一、西段

按照強權政治的邏輯,處於擴張時期的帝國,總是要向外擴張它們的邊疆,直至遇到強大鄰國的抵抗、或天險的阻擋、或是向前推進的動力消耗竭盡時,才會停頓下來。在十八和十九世紀,英國在印度就是這樣地不斷擴張它在這個半島形的次大陸上的統治,一直擴張到喜馬拉雅山這個大弧形。在那裏,它接觸到另一個帝國——中國。在邊境地區的中段存在着一些小國和土邦,於是雙方就展開了對這些接壤地帶的爭奪,一直持續到今天。在西北和東北段,由於沒有可以充當緩衝的獨立小國,英國當局就尋求同中國建立安定的邊界。但當時它沒有能夠做到達一點,這就導致了二十世紀中葉的印度和中國之間的邊境戰爭。

當英國在西北方向將邊疆推進接近興都庫斯山脈(Hindu Kush)和喀喇崑崙山脈匯合處的時候,帝俄從另一方面也朝着同一處推進。征服一地之後,就有必要征服更多的地方。這就是促使兩個大國向前推進的同一公式。

俄國人解釋過驅使他們向前推進的原因是:

……俄國與不少半野蠻的部落發生了接觸,他們成為對帝國的安寧的經常性的威脅。在這種情況下,要在俄國的邊境上維持秩序,就只有使部落歸順。但是一旦做到了這點,新歸化的部落又會遭受更遙遠的部落的攻擊。因此,就有必要在邊遠的人羣中設立據點,並且顯示武力使他們臣服。

一個英國人後來更加直截了當、更少自我辯解地把這種帝國向外擴張的勁頭説成是“文明人要壓服邊境上的未開化人的一種天然衝動”。這兩個日益互相迫近的帝國,事實上都是受同樣的擴張野心驅使的,但是雙方卻又認定對方的推進是蓄意的威脅。聖彼得堡和倫敦都預計到兩國會迎頭相撞,從這一點出發,決定了他們的邊境政策。

英國方面定下了一個始終一貫的基本目標,這就是要俄國人離開印度平原和政治上變幻不定的印度城市愈遠愈好。但是,他們運用的策略,隨着在倫敦和印度負責制定政策的人們的態度而變化,也隨着這些人對作為第三因素的中國能起多大作用的看法而變化。

當時的邊境政策有兩大派。一派是前進派,他們主張英國應向前推進,在儘可能遠離印度平原的地方去直接擋住俄國的威脅。

另一派是温和派,他們指出企圖在遙遠的、非常艱險的地區建立邊界,代價高,風險大,因此提議把英國行使權力的界限確定在比較容易得到接應的地方。

他們主張,為了擋住俄國人,最好用第三勢力把獅子(英國)和熊(俄國)隔開。可能擔任這種角色的有好幾個:阿富汗是一個;有時候,象洪扎(Hunza) [ 譯者注:即坎巨提 ] 這樣的小邦看來也差不多。

然而,總的説來,在英、俄勢力達到這一地區前一個世紀就已在此立足的中國,最適合擔當這種角色——假如中國人能夠勝任,並且能被説通的話。可是,英國人後來感到這恰恰是難辦的事。或許因為中國從同俄國打交道的經驗中懂得,邊界條約是鄰近的帝國手中用以宰割中國領土的利刃。總之,中國對英國謀求確定共同邊界的多次嘗試都設法迴避了。

英國在西北段的邊界政策的歷史,是前進派和温和派在倫敦和印度交替得勢的歷史。不過,這兩派有一個共同的目的,就是都要劃出一條邊界線。這是現代國家所需要的東西。但是對他們的先輩來説,這是陌生的,甚至是格格不入的。這些先輩認為,一個國家的主權伸展到無人地帶就逐步消失了,從而形成一個使雙方隔離而不是互相接觸的邊境。他們對這種情況更熟悉,也覺得更自然。

寇松(Curzon)勳爵在本世紀之初説過,“標定邊疆的想法,基本上是一個現代的概念,在古代世界中是沒有或是很少有的。”他指出,在本世紀之前,“可以這樣説,在亞洲國家中從來沒有進行過標界,除非是在歐洲的壓力之下,並受歐洲的人員的干預”。可是,疑慮重重的中國,在多數情況下,抵制了或是避開了英國的壓力。因此,當中國和印度在二十世紀中葉獨立時,在喜馬拉雅山的兩端仍然有無人地帶把雙方隔開。雙方爭吵的產生是由於在那些無人地帶需要劃定邊界線,而對如何劃法又不能取得一致。

在十九世紀,英國方面對西北段同中國的邊界並不很關心。他們的注意力集中於同阿富汗的邊界以及被認為在它後面的俄國威脅。幾十年來,在這個問題上,官方的態度時而偏向前進政策,時而偏向温和政策。温和派認為,“我們帝國的天然的、不可動搖的邊界”是印度河。不過,英國在一八四九年併吞了旁遮普(Punjab)之後,繼承了被征服的錫克(Sikh)王國的疆域,把他們的統治推進到開伯爾(Khyber)山口。到了那裏後,他們感到帝國的邏輯又指引他們前進到喀布爾(Kabul),或許從那裏再前進到赫拉特(Herat)。

前進派的戰略論點,恐怕沒有比寇松勳爵表達得更好的了。他説: 印度象一座要塞,兩邊有遼闊的海洋作壕溝,在其他方面有大山作城牆。在那些有時並非不能逾越、而是易於突破的城牆外面,延伸着一條寬窄不等的斜坡。我們不想佔領這個斜坡,然而也不能坐視它被敵人佔領。讓它留在我們的同盟者和朋友手中也行,但是如果我們的對手偷偷爬上斜坡,呆在城牆腳下,我們就得進行干預,因為任其下去,就會越來越危險,可能有一天要威脅到我們的安全……誰要是在印度只把守城堡,而不住遠處看,那他就是一個目光短淺的指揮官。

到了一八八O年,英帝國企圖佔領在阿富汗那邊的斜坡,引起了倫敦方面所抱怨的兩次戰爭,英國“使用了大量兵力,支出了鉅額金錢,而原來希望它能成為強盛的、友好的、獨立的那個國家卻分崩離析了”。前進派因而失勢,主張把阿富汗作為緩衝國的温和派在白廳佔了上風。英國人放棄了坎大哈(Kandahar),再次撤回到他們由大山構成的城牆以內。問題變為如何穩定阿富汗,解決它同俄國和波斯的邊界問題, [ 注:阿富汗完全有理由對英國和俄國給它定下來的邊界感到滿意(當然它們這樣做,有它們自己的目的)。英國幫助阿富汗擋住波斯侵入赫拉持;倫敦又同聖彼得堡協議,給了阿富汗一條沿着奧克薩斯河(Oxus)的北部邊界,使阿富汗擁有了河南面的一些地區,而如果不是俄、英兩國都希望把阿富汗作為緩衝國維持下來,這些地區十之八九是會落入俄國的勢力範圍的,阿富汗只是對杜蘭線不滿意。關於阿富汗的邊界問題的論述,見藍姆寫的《亞洲的邊疆》(Asian Frontiers)。 ] 然後同阿富汗商定阿、英邊界;而這是不大好辦的。

當時,英國管轄的界限是沿着山麓丘陵,在它後面就是無法控制、驍勇善戰的巴丹(Pathan)部落。英國去侵犯他們,總是要付出很高代價,而又不能得逞。阿富汗人聲稱他們對那些部落擁有主權,或至少有左右那些部落的能力;用寇松的話來説,阿富汗人爬過了城牆,呆在城牆裏面,他們在那裏就可以威脅白沙瓦(Peshawar)和印度河以東地區。因此,英國的政策是儘量排斥阿富汗對部落地區的要求。結果在一八九三年簽訂了一項協定,阿富汗的君主在該協定中接受了英國人沿着山頂所畫的邊界,這就是因英國談判代表杜蘭(Durand)而得名的杜蘭線。

阿富汗人似乎把杜蘭線看作是一種單行道,只朝着英國人一面樹立“禁止進入”的牌子,而他們自己卻繼續越過杜蘭線同各個部落打交道。當時英國人無意把管轄權擴展到杜蘭線。他們把劃定杜蘭線當作排除阿富汗人在那裏公開出現的一種手段,而不是作為擴充英國領域的一個步驟。作為邊界線來看杜蘭線不是一條很好的邊界,“從人種上、戰略上、地理上來看,都是不合邏輯的”;但是它適合英國的目的。

條約使阿富汗承擔了遠離英國管轄地區的實際界限的義務,而且杜蘭線給英國以把柄,在阿富汗對部落地區的影響太大時可以據而提出抗議。俄國一般説來是尊重阿富汗的緩衝地位的。英國在印度的統治結束以前,巴丹部落一直是擺在英國人面前的一個問題;然而,杜蘭線還是保持下來了。這條線全長一千五百英里,有許多地方已經標了界。

[ 注:雖然新近出版的詞典也還把“標界”(demarcate)和“劃界”(delimit)兩詞當作同義詞看待,但是這兩個詞早已各有不同含義。一八九七年,亨利·麥克馬洪把這兩個字加以區別,這對於使任何邊界的討論具有明確的概念是有關鍵意義的。象他後來所説的:“我把‘劃界’(delimitation)看作含有用條約或其他方式來確定一條邊界線,並且用文字或口頭的形式加以明確肯定的意思;而‘標界’(demarcation)則含有在地面上具體地標出邊界線,用界樁或其他有形的東西加以表明的意思。”在本書中,這兩個詞將始終按照這兩種不同的含義加以使用。 ]

這項極其艱鉅的任務由一八九三年派往喀布爾的杜蘭代表團成員亨利·麥克馬洪(Henry McMahon)出色地完成了。關於他,後面還要講到。

彪悍的巴丹部落的問題,在十九世紀裏使西北邊境的阿富汗段成為英國人最感頭痛的問題。此外,與新疆和西藏接壤的克什米爾(Kashmir)段也時常引起倫敦和印度的戰略家與政治家們的關注。

克什米爾作為第一次錫克戰爭的果實之一,在一八四六年落入英國手裏。但是,英國無意自己去佔領,而寧願把克什米爾樹立起來作為“北部邊境的守護者,以避免因併吞它而樹敵、花費金錢和增加責任”。(當時的總督認為誰企圖併吞克什米爾,就應當“受到懲罰,而不是封官晉爵”。)因此,英國把克什米爾交給了當地多格拉(Dogra)族的統治者古拉伯·辛格(Gulab Singh)。錫克人曾擁戴他為查謨(Jammu)山邦的總督,而他卻背叛了錫克人,轉而替英國效勞。英國於是製造了查謨-克什米爾邦,把印度教的統治者強加在穆斯林人頭上,從而在次大陸的英國權力的兩個繼承者之間撒下了激烈爭吵的種子。

這樣,正象對邊境很敏感的印度總督寇松勳爵所説的,英國人“把戰略邊界推進到喜馬拉雅山的心臟”。這種情況的出現,是由於阿姆利則(Amristar)條約把古拉伯·辛格置於英國的宗主權控制之下,而辛格本人又是一個雄心不小的帝國締造者,他在幾年前就已經征服了拉達克(Ladakh)小王國。

位於印度河上游河谷海拔一萬二千多英尺的拉達克,直至十世紀還是西藏的一部分。十世紀時,它從西藏分裂出來,成為一個獨立的王國。到十四世紀,伊斯蘭教征服的浪潮衝到了拉達克,隨即退去,到了十六世紀又回來,這個王國當時便成為莫卧兒(Moghul)帝國的藩屬。隨着莫卧兒帝國的衰微,拉達克人再次主張獨立。不過由於他們信奉佛教,又處在拉薩的文化和政治的影響範圍內,因此在沒有強大的征服者足以使它擺脱西藏的情況下,拉達克趨向於重新歸附西藏。

所以,在19世紀, 認為拉達克是西藏的一部分大體是最妥當的,其地位與西藏高原的河谷地帶中的其他小邦十分相似。它們都對拉薩政府有某種從屬關係。拉薩政府的權力來自達賴喇嘛的超凡的地位,而由喇嘛寺院組織管轄下的、政教合一的體制加以貫徹。西藏當時毫無疑問是在中國控制之下。

但是,一八三四年,古拉伯·辛格指揮多格拉族人侵入拉達克,使拉達克歸順於自己,從而也成為旁遮普的錫克統治者的藩屬。不僅如此,他們還企圖征服西藏使西藏從效忠於北京變為效忠於拉合爾(Lahore)。

一八四一年春,多格拉人向前挺進,擊潰了派來阻截他們的西藏軍隊。到夏末,他們佔據了一直到包括蘭嘎錯湖(Rakas Tal)和瑪法木錯湖(Manasarowar)等聖湖在內的所有地區,使錫克王國同時也控制了一些羊毛產地,很賺錢的開司米羊毛披肩貿易所需的羊毛大部分產自這一地區。

印度歷史家們一直把這一戰役作為赫赫武功來頌揚,並且得意揚場地指出,這次戰役是在印度斯坦的天然的高山屏障之外進行的。然而,這位多格拉族的將軍輕率地決定在西藏過冬,以致被困於“高達一萬二千英尺的冰天雪地之中”,終於全軍覆沒。接着,西藏人又前往解放拉達克。但在剛要到達列城(Leh)的時候,被古拉伯·辛格的增援部隊所挫敗。

由於雙方互有勝負,兩軍的首領在一八四二年十月簽訂了一項實際上是互不侵犯條約。它規定雙方尊重對方的領土,但並沒有規定雙方之間的邊界,而只是提到“古老的、久已存在的疆界”。這種不精確的提法對西藏人和多格拉人都是可以接受的。這似乎反映了以下的事實:雖然他們的領域是鄰近的,然而並不是明顯地接連着的;任何一方要派遣遠征軍進攻另一方,首先要越過山巒重疊的無人地帶。雙方對自己的邊境在哪裏都有一個大致概念,但是,由於雙方的邊境是隔開的,就沒有必要加以明確規定,而且由於雙方對地理的概念都是很粗淺的,大概也就難以明確規定。

[ 注:六年後,一位英國官員奉總督的指示研究一八四二年協議,他竭力否定該協議有任何法律效力。他指出,西藏方面的簽字者是“奉命消滅入侵西藏的多格拉人,而不是同他們訂立條約”,而且這項“在軍事失利的壓力下[從西藏人那裏]勒索來”的協議,雙方政府都沒有批准。甚至在這位官員提出上述報告之前,哈定(Hardinge)勳爵就已經單方面地取消了一八四二年協議中據他看來是有損英國利益的那些章節,而這一行動,就等於是廢除了整個協議。 ]

英國對古拉伯·辛格這次未成功的侵犯感到憂慮,怕中國會“把錫克人(古拉伯·辛格是替他們效勞的)入侵中國領土歸咎於英國政府的挑動”,從而作出不利於英國的反應。一八四六年,當英國人承認古拉伯·辛格為查謨與克什米爾的大君時,他們就懷有上述憂慮,並且擔心“進行掠奪和復仇的慾望”,會誘使他再次進攻西藏,而這次更有可能把英國捲進去。因此,阿姆利則條約不準古拉伯·辛格未經英國的同意擅自擴大領土。為了防止他暗中進行擴張,該條約還規定了要標定西藏和拉達克之間的邊界,英國人希望從此消除“東方的一切糾紛的最通常的起因,即未定的邊界”。

於是,英國同時寫信給拉薩和中國中央政府的兩廣總督,將英國對於標定邊界的建議,通知了中國政府,邀請中國方面參加。當時在北京沒有英國的使團,同中國政府聯繫都很困難,更不用説得到答覆了。在這一問題上,英國得到近似於答覆的,只是兩廣總督的一句託辭,他説:“這些領土[即西藏與拉達克]的邊界業已充分清楚地確定,故恪守此項古時安排,最為適當,無庸再行勘定。”後來,這位中國官員表示,儘管如此,中國政府將派出代表團,參加標定邊界的工作。然而當英國的邊界事務官員到達邊境時,不僅看不到中國官員在那裏等候他們,而且還遇到西藏人的敵視行動。

標界只能在劃界(即有關政府商定邊界的走向)之後進行,而且必然要雙方聯合進行。既然中國和西藏都不同英國合作,那就不可能在一八四六年標定西藏和拉達克之間的邊界。 [ 注:見下文注 ]

但是,英國的第一個目的是劃出一條線來約束古拉伯·辛格,不許他越過這條線進行擴張,而這是英國單方面就可以做到的。因此,英國官員奉命勘察邊界,並且在地圖上畫出界線來。他們得到的指示是“要記住我們所要的不是多一塊或者少一塊貧瘠的或甚至是富饒的領土,而是一條清楚的、明確規定的界線”。換言之,他們不但要考慮到人數稀少的當地居民是怎麼想和怎麼做的,而且要用自己的判斷來決定一條實際的界線應當在那裏。

這些英國官員,經過一八四六和一八四七兩年的工作,劃了一條從班公湖(Pangong Lake)稍為偏北的地方到司丕提河(Spiti River)的界線,併到此為止。對於從班公湖到喀喇崑崙山口(Karakoram Pass)繼續往北的一段,有一個英國官員説,它“應被看作是未知的地區,因此,朝東北方向的西藏邊界無法準確地加以確定”。他認為,既然那個地區渺無人煙,因此邊界走向就關係不大。這個結論證明是錯誤的。一百多年後,正是那個地區,成了中印邊界爭端的核心問題。

印度測量局的一個名叫約翰遜(W.H.Johnson)的官員後來提出了一條邊界線填補班公湖到喀喇崑崙山口之間未劃的一段。他在一八六五年到了和田,經由阿克賽欽(Aksai Chin,意即“白石灘”)返回。這個海拔一萬七千英尺的荒涼的高原,夾在喀喇崑崙和崑崙兩大雄偉的山脈之間,寸草不生,無人居住,在二十世紀中葉竟成為印度共和國和中華人民共和國角逐之地。

雖然這個地區一片荒涼,人跡罕見,寒風刺骨,根本沒有飼料和躲避風雨之處,然而,對人們説來,也還有它的重要意義。一條古時的商路穿過此地,在短促的夏季,中午前後幾個鐘頭,溪流裏的冰融化可供牲畜飲水時,載着生絲、玉石、黃麻、食鹽、羊毛的犛牛隊,就從現在的新疆經過這裏前往西藏。

約翰遜根據他那次往返和田的冒險旅行,在一張地圖上把阿克賽欽以及一大塊喀喇崑崙山以北的地區都畫入克什米爾境內。有人認為,約翰遜對邊界線的畫法,反映了克什米爾的統治者擴張主義的強烈慾望。由於約翰遜畫了那條線後,很快就被委派為克什米爾駐拉達克的專員,因而這種推論也就得到了某種間接的證明。

當時別的英國人對約翰遜替克什米爾提出的領土要求都表示懷疑。

其中有一個寫道:“克什米爾的大君同我一樣對[喀喇崑崙山口以北的]賽圖拉(Shahidulla)並不擁有任何權利。”“他[在那裏]從未擁有任何權利,尤其令人驚異的是我們最新地圖卻把他現已放棄的要求重新畫進去,把一塊他並不擁有一寸土地而居民又全是另一國家的人民的地區畫入了他的境內。”

另一個到過這些地區的旅行家説,一條沿着喀喇崑崙山脈東麓,自喀喇崑崙山口到羌臣摩河(Changchenmo River)的線,“從地理上和政治上的角度來看,可以明確規定為克什米爾大君北部領域的界限”。

儘管如此,在一八六八年出版的地圖集中,約翰遜線卻成為克什米爾的邊界,隨後這條線又出現在根據這一畫法繪製的許多其他地圖上。在十九世紀六十年代,英國對這一地段的邊境政策,如當時的總督所規定的,是以對克什米爾的統治者(當時是古拉伯·辛格的兒子)“外鬆內緊”為特徵的。這也許是約翰遜邊界畫法得以流行的原因。

當時,英國方面夢想大大發展印度同中亞細亞之間的貿易。這對英國這一時期的邊境政策產生了影響,而中國最西部的地區發生的一次叛亂又助長了這種幻想。一八六六年,以勇猛的阿古柏(Yaqub Beg)為首領的獨立國喀什噶爾(Kashgaria)出現了。與他所趕走的中國人不同,他非常向往同英國人建立良好的關係,於是,倫敦和印度對開闢一個銷售印度茶葉和英國產品的新的、幾乎是無限廣大的市場,滿懷着希望。(與此同時,俄國已經佔據塔什干(Tashkent)並且正在考慮佔領浩罕(Kokand),也認為阿古柏的領域大有貿易前景,並且深信喀喇崑崙和崑崙山脈的障礙將會阻止英國人的進入。後來的事實證明他們是對的。

在以後的十五年中,英國時而希望同喀什噶爾發展貿易和對之施加影響,時而擔心俄國人會在那裏搶先一步。十九世紀七十年代初期,英國滿以為可以開闢一條通往羌臣摩河谷的商路了。他們深信阿古柏的王國將是在中亞細亞保持均勢的一個永久性的因素。但是,這個信念由於中國人的勝利重返而歸於破滅。一八七七年,中國人打回喀什噶爾,收回了英國認為北京已經永遠失去的那個地區,並把它改稱為新疆,意即新撫之疆。

這一時期,英國一面要進行貿易,一面要同俄國人在喀什噶爾的勢力進行競爭,這就支配了英國的邊境政策。實際的邊界位置問題英國幾乎完全無暇顧及。然而英國人認為這樣一條邊界的天然走向,到了以後要劃定時,一定會從羌臣摩河谷沿着喀喇崑崙山脈到喀喇崑崙山口。一八七三年,倫敦的印度事務部為外交部準備了一份標明上述走向的地圖。但是俄國的勢力捱得很近,而且不斷向前推進,喀喇崑崙山脈可能很快“成為古老的英吉利和神聖的俄羅斯兩國曆史上第一條共同邊界”;這種令人不安的前景助長了邊境問題戰略家中間一直存在着的前進派。就在同一年,即一八七三年,有一個前進派戰略家極力主張把克什米爾的邊界從喀喇崑崙山推進到崑崙山——阿古柏是把崑崙山看作他的領土南部邊界的——從而囊括阿克賽欽的無人地帶。但這次温和派佔了上風,他們指出:地形上困難極大,要建立一條無法守住的邊界是草率從事,而且俄國對印度的威脅並不是現實的。

英國的政策仍然要使在中亞細亞的英國地區和俄國地區避免發生接觸。俄國實際上也抱有同樣的目的。當英國的軍人提醒他們的文官上司注意俄國侵入印度的危險時,在沙皇軍隊裏的軍人們也擔心英國越過高達近二萬英尺的帕米爾高原,對他們發動進攻!兩國政府也許都可以從十年前倫敦發給駐印度總督的一份指示裏得到教益。該指示説,“軍人的話你聽得太多了,……你決不應信賴專家。如果你信賴醫生,就什麼東西都不衞生;如果你信賴神學家,就什麼都有罪;如果你信賴軍人,就什麼也不安全。”

英國和俄國對於在他們的領域之間保持一個緩衝地帶有共同的興趣。一八九五年關於帕米爾的解決辦法,顯示了這一點。他們劃出一個狹長的突出的地帶(瓦罕走廊,Wakhan strip),同意把它作為阿富汗的一部分。當時打算使這個狹長地帶同中國的西部邊界接壤(中國拒絕參加解決帕米爾問題的討論);英國的政策是要誘使中國向外擴展,從而完成這個地區的緩衝狀態,不留下俄國或者英國自己可以進入的真空地帶。

一八八九年,當時的印度總督蘭斯唐(Landsdowne)勳爵寫道:

我認為,喀喇崑崙山脈和崑崙山脈之間的地區是沒有價值的,那裏很難通行,俄國人未必垂涎這個地區。我們不妨鼓勵中國人取得這個地區,如果他們有意於此的話。這樣比在我們同中國的邊疆之間留下一個無人地帶更好些。況且,我們在這個地方使中國強大些,就越能誘使它在整個喀什-葉爾羌(Kashgar-Yarkand)地區維持下去,它對我們就越有用,越可以起到阻礙俄國沿着這一線向前推進的作用。

中國重新徵服喀什噶爾/新疆 [ 譯者注:“喀什噶爾/新疆”中的“/”符號有“和(或)”的含義,下同。 ]之後幾年中,仿照阿古柏的做法,把崑崙山作為他們的領土的南部界限。他們不僅忙於重新控制和鞏固剛收復的省份,而且忙於抵擋向東突進的俄國人,並伺機把俄國人推回去。十九世紀六十年代簽訂的一些條約,使中國在中亞細亞喪失一大塊土地給俄國;俄國還利用阿古柏的叛亂,奪去了更多的地方。他們辯解説,他們之所以向前推進僅僅是為了平定他們邊境上危險的騷亂。他們向中國保證:一旦中國在中亞細亞恢復了自己的權力,俄國將歸還所佔的地區。但事到臨頭,俄國人又想翻悔。這一時期俄國對中國領土的最大的併吞,卻是發生在遠東。十九世紀中葉,與別的歐洲強國一樣,俄國利用中國衰弱的機會,再次向南突進,佔據了黑龍江以北及其支流烏蘇里江以東的全部地區,建立了海蔘葳港,把中國同日本海隔開。在一八五八年的愛暉條約和一八六O年的北京條約中,中國被迫承認喪失上述大片土地。從這次經驗中,中國得到的沉痛教訓一定是很明顯的:千萬不要在國家處於軟弱地位的時候,談判解決邊界問題。這就足以説明中國一直到二十世紀五十年代中期對邊界問題所採取的態度。 [ 注:見第3章 ]

在十九世紀八十年代之初,中國開始把注意力轉向英國人和俄國人都在覬覦的南部邊疆。一八九O年,榮赫鵬(Younghusband)上尉(十四年之後,他帶兵遠征拉薩)被派遣到帕米爾地區,目的是查明中國的領土主張的理論上的界限,並鼓勵中國人把勢力擴展到那裏去。中國人告訴榮赫鵬説,中國的邊界是沿着喀喇崑崙山脈以及印度河與塔里木(Tarim)盆地之間的分水嶺。一八九二年,中國人為了具體表明其領土主張,在喀喇崑崙山口樹立了一個界石,界石上的銘文宣告中國領土自此開始。英國人對這個行動是歡迎的,“他們表示贊成中國把喀喇崑崙山後面的無人地區佔領起來”。 [ 注:不過,他們指出既然並沒有聯合進行標界工作,中國的界石從國際法説來不能被認為是有任何價值的,並且指出,邊界協議需要有兩方面參加才能達成。 ]

喀喇崑崙山口於是成為中印邊界上確定了的、雙方都接受的一個點,但是在該山口的兩邊邊界線的走向仍然是不明確的。(關於往西自該山口至阿富汗的那一段,本書除簡單敍述一九六三年的中巴協議 [ 注:見第2章注 ] 時曾提到外,沒有涉及。)中國為了進一步表明邊界是沿着喀喇崑崙山的,在一八九一、一八九二年間,派出一位名叫李源鈵的官員踏堪整個南部邊疆地帶。他溯喀拉喀什河(Karakash River)而上,到達哈吉欄干(Haji Langar) [ 注:這是W.H.約翰遜去阿克賽欽途中建造的一個石頭房子,由他用當時和田的統治者哈吉·哈比布拉·汗(Haji Habibullah Khan)的名字命名。中國在二十世紀五十年代修建的公路經過這裏。 ] ,接着向南,越過阿克賽欽,經過似乎是林濟塘窪地(Lingzi Tang),到達羌臣摩河。李源鈵是一位吃苦耐勞、意志堅強的旅行家。但他不是一個勘察家。他所寫的關於這次旅行的記載,是模模糊糊的。然而當時擔任英國駐喀什噶爾的代表、英國人馬繼業(George Macartney)對李源鈵的旅行曾有所聞,也不懷疑他的報告的真實性。

到了十九世紀九十年代中期,中國當局對自喀喇崑崙山口至羌臣摩河的那段邊界已經有某些瞭解。他們主張阿克賽欽是他們的領土。他們在一八九六年向馬繼業表達了這種主張。馬繼業給在喀什噶爾的中國長官送了一本地圖,地圖上標着的邊界和約翰遜所畫的一樣把阿克賽欽劃入英國領土。中國人反對這種邊界畫法(看來,當時中國人曾經把新的地圖拿給俄國駐喀什噶爾的官員看,後者指出了英國這種畫法對中國不利),中國告訴馬繼業説,阿克賽欽是屬於中國的。馬繼業向他的駐印度的上級報告這件事時,曾表示這樣的意見:“大概[阿克賽欽]一部分是在中國境內,一部分是在英國境內。”同年,英國的情報部門所提出的一份報告中,提到了馬繼業的看法,並表示贊同。

然而,與此同時,前進派的一位有影響的戰略家在倫敦極力主張:為了防止俄國向印度推進,英國不僅應當把整個阿克賽欽包括在英國邊界以內,而且應當把根據約翰遜在一八六五年所畫的邊界走向劃歸克什米爾的絕大部分的領土,也劃入英國邊界以內。他是印度問題的老手陸軍少將約翰·阿爾達(John Ardagh)爵士,當時擔任英國參謀總部的軍事情報處處長。他於一八九七年一月一日,向外交部和印度事務部呈交一個文件,提出了這個建議,闡述了前進派的見解和他們所擔心的問題。他的建議雖然當時未被採納,但是它在關於邊疆政策的長期不斷的辯論中卻一直產生看影響。

阿爾達提出上述建議的前提是:中國過於軟弱,“無法充當俄國和印度的北部邊疆之間的緩衝”。他指出“[俄國]積極向印度推進其邊界”,他預料俄國終將併吞至少是新疆的東部地區,然後就會“極力將其邊界儘可能地向南推進”。他注意到英國政府已經習慣於把喀喇崑崙山當作印度在東北方面的天然邊界,他也承認“一般看來,喀喇崑崙山形成一條可以接受的防禦性的邊界,它易於確定,難以通過,而且妥善地隔開了雙方的居民”。

可是,他接着説:

喀喇崑崙山的自然條件,它的廣度、高度、交通極難以及人口稀少等因素,使得我們對它的實際分水嶺進行警戒成為不可能。我們如果要充分地維護邊疆安全並收集敵人行動的情報,就必需要在它的北面的斜坡下,沿着那些與山脈平行的河谷(在山的北面由於自然條件所形成的這些河谷距離山峯較近)自由巡邏。

他的結論是英國的政策應當旨在“嚴密防止我們的敵人佔領這些與山脈平行的河谷並進而準備對山口進行突然攻擊”。為此目的,英國應當建立一條可以使英國擁有各山口北邊的鄰近地帶的邊界。

阿爾達的備忘錄隨後具體畫了這樣的一條邊界,它不是沿着喀喇崑崙山的分水嶺,而是沿着喀喇崑崙山以北的一系列山脈(包括崑崙山脈)的山峯。按照阿爾達建議的沿着崑崙山脈的邊界,阿克賽欽以及葉爾羌(Yarkand)和喀拉喀什河系的上游地區就都劃入了印度境內。

倫敦方面對這位軍事情報處處長所提出的戰略性的方案,自然是會十分重視的。但是印度的官員們卻認為阿爾達的建議只不過是一位坐在辦公室裏的將軍的不切實際的推論。總督埃爾金(Elgin)勳爵警告倫敦方面:既然中國主張阿克賽欽是屬於它的,那麼,如果試圖推行阿爾達所提出的邊界,就必然會冒着使英國同中國的關係緊張起來的危險。

阿爾達希望阻止俄國人向前推進,而上述嘗試恰恰會使俄國人加速向前推進。埃爾金説,阿爾達認為一條山脈的山峯從軍事角度來看未必就是一條好的邊界這種看法也許是對的;但就喀喇崑崙山邊界而言,“我們看不出把邊界推到這道大山的另一邊在戰略上有什麼好處,因為越過大山入侵印度的事情是不致於發生的”。

他再三説明,他自己的戰略思想與阿爾達的不同,乃是根據親自到過這一地區的軍官們的報告和意見而形成的:

他們一致認為,目前以這道大山為界的邊疆大概是世界上最難進入的地區。在山的另一邊的地區是人煙稀少、崎嶇不毛之地。如果我們向前推進,就會使我們自己同我們的前沿哨所之間,出現一條交通最困難的地帶。這樣做,就會不適當地延伸和削弱我們的軍事陣地,而在我們看來,又得不到任何相應的好處。從來沒有侵略者從這個方向侵入印度,因為自然界在那裏設置了極其艱險的障礙。

埃爾金總督就這樣拒絕了阿爾達這種旨在解決俄國向前推進所引起的問題的前進派方案。然而他和他的顧問們同在倫敦的人們一樣,也都是很關心這一問題的。一八九五年,即在他拒絕阿爾達的上述建議前兩年,他自己就提出過對俄國向前推進要給予“一個明確的界限”的建議,他要英國直接同北京接觸以解決中國和克什米爾之間的邊界。不過,在同中國人接觸之前,英國必須首先決定他們自己要把邊界定在哪裏。英國在一八九八年對此做出了決定。埃爾金採納了馬繼業的方案,即按照一條沿着拉宗(Lak Tsang,或稱洛宗Loqzung)山脈的邊界線將阿克賽欽分別劃歸英國和中國,拉宗山大體是東西走向,這道山把北面的阿克賽欽腹地同南面的林濟塘窪地分割開來。倫敦批准了這樣一條邊界線。一八九九年三月十四日,英國駐北京公使竇訥樂(Claude MacDonald)爵士向中國方面提出了這條線。

關於印度西北部同中國的邊界應當劃在哪裏,倫敦和印度在不同時期有各種不同的想法,然而向中國政府提出過的,只有這一條線,所以它具有特殊意義。這條一八九九年線(或稱馬繼業-竇訥樂線)是折衷的產物。它一方面反映了英國熱中於越過喀喇崑崙山脈建立邊界的戰略考慮,另一方面也承認一個實際可行的建議應當顧及中國的利益(因為要由雙方同意才能確定邊界)。

根據這條線,整個喀拉喀什河谷、一條商道、一個自古以來的玉石產地以及幾乎阿克賽欽腹地的全部地區將劃給中國。同時,由於這條線是沿着拉宗山脈,因而劃歸印度的有林濟塘窪地、整個羌臣摩河谷,以及更北面一些的奇普恰普(Chip Chap)河。

[ 注:這個建議中涉及喀喇崑崙山口以東的那一段的要點是:“從喀喇崑崙山口起[邊界將沿着]山脈的山峯向東行約半度(即一百華里[三十三英里]),然後向南到略低於北緯三十五度處。在我們地圖上所畫的喀拉喀什河河源處拐彎,再沿着山向東北行,一直到克孜勒吉勒尕(Kizil Jilga)以東的一點,然後再沿着拉宗山脈向東南,一直到該山脈與崑崙山的一條南北走向的支脈相會合為止;這條支脈在我們的地圖上一直是作為拉達克的東部邊界標出來的。兩山匯合處是在東經八十度略為偏東處。” ]

這個建議是在一份給中國的照會中提出的,照會措詞聽起來顯得很慷慨;同時,考慮到中國早已表明無意於標定邊界的態度,照會表示無需標定邊界,因為邊界將沿着不可逾越的大山的山峯,只要雙方口頭同意也就夠了。

但是,儘管英國方面非正式地獲悉在新疆的中國地方當局表示不反對這條英國所建議的邊界線,可是中國政府卻從未對這個一八九九年的建議給予答覆。繼埃爾金擔任總督的寇松勳爵極力主張:既然中國沒有拒絕一八九九年建議,就應當告訴中國,英國今後打算把這條線當作邊界。但是,寇松的這一建議沒有下文。這時英國的邊境政策,又根據俄國的壓力大小和中國的軟弱程度這兩個因素的變化情況而搖擺不定。

在二十世紀的最初十年裏,英國的政策是與一八九九年的建議一致的,而其目標是使阿克賽欽成為西藏的而不是新疆的一部分。 [ 注:但前進派仍然十分活躍。在一九O四年,有人説當時的印度的外事秘書路易斯·戴恩(Louis Dane)爵士“狂熱地想把印度邊界擴展到崑崙山從而併吞西藏的西部”。 ] 其原因是:在一九O七年,英國曾與聖彼得堡談判一項關於俄、英雙方都保證不進入西藏的協議;因此,假若阿克賽欽屬於西藏,俄國人也就不得進入該地。英國在阿克賽欽的壓倒一切的利益是不讓俄國進入,為達到這一目的,看來最簡單的辦法就是確認這一地區屬於西藏/中國。

但是,一九一一年末中國爆發革命後,中國在中亞細亞的勢力似已瓦解。這一情況使英國在印度邊境政策的策略發生激烈變化。目標仍然沒有變——儘可能地使俄國人遠離印度平原,不過,中國作為中亞細亞的一個重要大國既不復存在,那就意味着英國實現這一目標的方法也應當改變。英國人早就預料俄國會併吞新疆,現在看來已迫在眉睫,難於避免。為了搶先一步,當時的總督哈定勳爵就抓住了阿爾達的前進方案。他竭力向倫敦建認為了預防俄國併吞新疆,英國應當要求中國承認一條把阿克賽欽不但劃在俄國之外、而且要劃在英國領土之內的邊界。

然而,倫敦政府並沒有接受這個建議,而且始終沒有向中國表示過英國擬重新考慮一八九九年建議的邊界線。英國政府事實上堅持一八九九年的建議,兩年後即一九一四年的西姆拉條約(Simla Convention)附圖證明了這一點;附圖把阿克賽欽畫為西藏的一部分。 [ 注:見本章第二節注 ] 在本引言所談到的那段時間裏,英國是把從阿富汗到尼泊爾的這段邊界作為一個整體來考慮的。但是,一九四七年對印度次大陸的分治(第一次印、巴在克什米爾的戰爭又肯定了這種分治),卻把這段邊界在喀喇崑崙山口處分別為二。山口以西,邊界由巴基斯坦負責;山口以東,由印度負責。 [ 注:然而印度聲稱它對西段,即巴基期坦佔有的那一段,也負有法律上的責任。 ] 作者一直還沒有談到後來歸屬巴基斯坦的那段邊界,但是,為了追溯英國在西段邊界政策的最後演變,有必要在這裏談一下。

看來,一九二七年,印度政府又一次研究了同中國之間的西北邊界並決定了從阿富汗到喀喇崑崙山口(三十五年前中國已在該山口樹立了一個界石)的邊界應當是沿着喀喇崑崙山的主脈的山峯,而不是約翰遜-阿爾達遠在其北面所畫的那條線。當時對山口以東那一段邊界——後來成為中印糾紛的癥結所在——是怎樣決定的,不得而知。但是不管怎樣,一九二七年的這種決定沒有在英國的地圖上表現出來。一九四七年印度獨立時,以及隨後的幾年裏,大多數印度官方地圖仍舊是按照約翰遜和阿爾達的極端前進的方案來畫界的。

從歷史記載來看,一八九九年以後,英國沒有再提出要中國同意在西北邊境劃定邊界。因此,從阿富汗到尼泊爾這段邊界始終未經劃定。在二十世紀中葉,這成為英國在次大陸的權力的兩個繼承者——印度和巴基斯坦——的一個問題,也成為中華人民共和國的一個問題。

儘管長期以來有關人士在倫敦和印度不斷討論克什米爾和中國之間的邊界問題,他們對於邊界應當在哪裏才對英國有利的想法也是多種多樣的,但是,他們卻從來沒有采取過諸如調動部隊或派遣管轄人員之類的相應行動。邊境地區仍然象過去一樣,一片荒涼,渺無人煙,難以進入。只有少數探險旅行家和特工人員從英國地區這一邊進去過;此外還有一些獵人,進入羌臣摩河谷打犛牛和羚羊,這兩種動物原先很多,但是早在英國離開次大陸之前在河谷中幾乎已絕跡。到了二十世紀四十年代,上述旅行者,至少在羌臣摩河的下游到空喀山口(Kongka Pass)一帶或到該山口以東約三十英里的拉那克(Lanak)山口一帶,享有一種因多次前往活動而產生的時效權 [ 譯者注:時效權(Prescriptive rights),根據奧本海國際法的解釋是:“只要佔有延續相當長的時期,則繼續並安穩地佔有,就可以在一定條件之下產生佔有者的所有權。” ] (當然,這種權利是可以爭辯的)。但是英國卻從未企圖對阿克賽欽行使權力,或在那裏設立哨所,更沒有到另一邊的崑崙山脈的那條線上設立哨所和行使權力,因為那樣一來,就將切斷喀拉喀什河的河源和從新疆通過阿克賽欽到西藏的商道。那樣一條會造成大規模擴張的邊界線,仍然只是戰略家們的理論上的方案。

然而,一直到英國對印度的統治行將告終之時,英國還覺得是受到一種威脅,它促使英國希望有一條把阿克賽欽劃入印度境內的邊界。一九四一到一九四二年間,在軍閥盛世才統治下的新疆政府靠向蘇聯,並在俄國專家的幫助下,對阿克賽欽進行了一次勘察。英國情報機關肯定獲悉此事;俄國人在阿克賽欽的出現,足以促使新德里當局轉而支持前進派所主張的邊界線。

英國和中國這兩個帝國,在印度次大陸的大弧形山牆相撞,而在山牆的中部,有一串小國成為這兩個帝國之間的緩衝和彼此進行爭奪的天然舞台。當英國人到達這一地區時,這些國家,即尼泊爾、錫金和不丹,都是在不同程度上依附於或效忠於中國的。十八世紀時,印度族的山地居民廓爾喀人(Gorkhas)侵入原已存在的一些藏族小邦,並把這些小邦統一於他們的管轄之下,從而建立了尼泊爾這個國家。接着他們又侵入西藏本部。一七九二年,中國指揮的軍隊進行反攻,深入到加德滿都附近,打敗了尼泊爾,並強迫它簽訂條約,使它淪為中國的藩屬。拉薩把錫金視為西藏的附庸。對不丹也不時行使宗主權。英國自然把西藏——間接地也是中國——對喜馬拉雅山這一邊的這些小國的控制,看成是對英國的地位的挑戰和潛在的威脅。十九世紀裏英國政策的成就,就在於使這些喜馬拉雅山的小國改變態度,轉而效忠於英國。尼泊爾算是在實質上改變了,不丹和錫金連形式上也改變了。

英國在廓爾喀戰爭(一八一四-一八一六年)中打敗尼泊爾後,曾打算併吞尼泊爾,但又認為這樣做很可能引起中國的反應。因此,英國就滿足於讓尼泊爾在形式上依舊處於中國的宗主權之下,而實際上卻接受英國對它的內政外交的控制。一八九O年,中國同英國簽訂協議,承認錫金為英國的保護國,並且標定了錫金-西藏的邊界。一九一O年,英國不顧中國的抗議,同不丹簽訂條約,規定它的對外關係由英國指導。

帝國的邏輯再次指引英國向前擴展勢力。在二十世紀的頭十年裏,英國曾企圖在西藏建立獨霸的勢力。當時,寇松認為俄國“建立泛亞細亞的統治權的慾望”的焦點正集中在西藏;因此,為了抵制俄國,就要使西藏成為一個緩衝地帶。這項政策,在阻止俄國的勢力進入西藏這一點上是成功了(不過俄國是否真正有這種打算還值得懷疑);然而寇松要把西藏置於印度的某種保護之下的目標並沒有能夠實現。因此,一旦在北京建立起一個強大的中央政府,中國必然會在西藏重新行使其權力。

英國對介於阿克賽欽同尼泊爾之間的短短的那一小段的邊境 [ 注:在中印爭端的用詞裏,這段叫“中段”。 ] 的政策要明確得多。廓爾喀戰爭之後,英國併吞了那裏的小山邦之一——庫馬翁(Kumaon),並且企圖使其他小邦只同英國發生政治關係。可是英國發現這些小邦實際上繼續效忠於兩方;在那些小邦中英國只有名義上的權力,而西藏卻施行事實上的統治。在英國統治印度的年代中,這種狀態一直沒有改變,在一九四七年之後,新的印度政府加強了對這些地區的管轄,從而排斥了西藏的權力,西藏和中國相繼提出了抗議。正如一位學者在一九六O年所寫的:“任何一方行使獨霸的權力,勢必要否認另一方多年來比較經常和公開行使的權力。”就這一小段的邊界而言,看來英國是把各主要山口視為邊界的特徵,以分水嶺來定界;但西藏卻繼續在各山口的印度一邊的地區內行使權力。

英國將尼泊爾、錫金和不丹等變成為如寇松一九O七年所説的保護國的鏈條,此後就滿足於讓它們的邊界悠然處於山麓之下。只要英國深信它在這些小邦中的勢力足以把敵對的大國排除在外,那麼,保持一條位於平原的邊界也就夠了:讓那些順從的土邦去防守進入印度的通道,同英國人自己防守相比,會是同樣安全而且要省錢得多。

(地圖轉自原作)

(待續)