【小狗】民主德國情報頭子支持“改變”......最後付出的代價_風聞

小狗2017-微信公号—“小狗2017”—已开通,请关注、指正2019-05-19 18:01

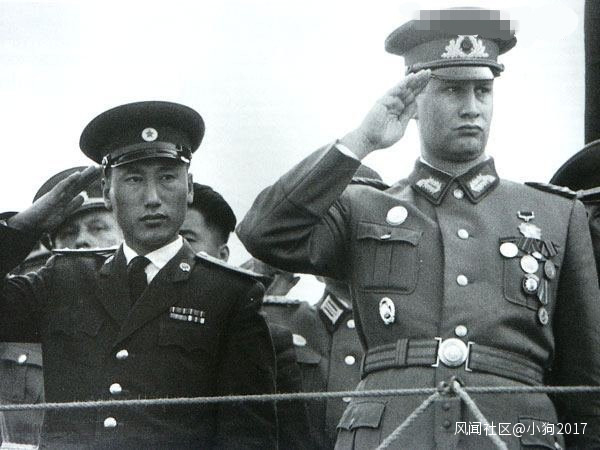

(“情報圈的保羅.紐曼”

圖片轉自網絡)

民主德國的八十年代是憧憬着改革、公開性的時期,作為民主德國“斯塔西”對外情報局局長的——馬爾庫斯·沃爾夫——支持全方位的“改變”。

民主德國情報頭子由於從事對西方的偵查工作,比一般民主德國官員更瞭解西方在經濟、科技上的領先程度,同時也更希望改革民主德國自身,所以沃爾夫等人支持戈爾巴喬夫發起的“公開性”改革運動。

(五十年代的沃爾夫

圖片轉自網絡)

民主德國的情報機構對改革的支持,直接導致了民主德國老大昂納克的“退休”下台,然後,“改革”開始了……

最終這場改革的結果,不是振興民主德國,而是導致民主德國被西德吞併,然後,上述這一幫熱情支持“改革”的民主德國情報官員,紛紛迎來了自己悲慘的命運。

他們終於明白了,任何改革,都必須在擰緊螺絲釘、對敵人保持嚴密防範的前提下進行,否則,改革會被國內外敵人利用,最終毀掉自己所忠誠的一切事物,而他們自己的結局,也只能是鋃鐺入獄,被昨日的敵人清算。

在西德吞併東德前夕,一場關於處置東德情報頭子的“拍賣會”,開始了。

(以下內容轉自沃爾夫自傳《隱麪人》)

——

來自蘇聯“改革家”的背叛

——

1990年夏天,在西方討論德國統一問題之前,戈爾巴喬夫曾與科爾討論過對東德間諜人員進行大赦的問題,但沒有達成任何協議。克留奇科夫認為,戈爾巴喬將在高加索的阿雷西舉行的首腦會議上再次提出這個問題,以最後敲定統一的細節。這個答覆並不讓人樂觀。我第一次對戈爾巴喬夫的忠誠產生了懷疑。他總不至於把我們這些毫無防衞能力的人交給我們的老對手西德人處置吧?

1990年7月14-16日,戈爾巴喬夫在高加索與科爾總理會晤時,根本沒有考慮我的請求就同意了德國統一。在最後一輪會談中,他拒絕向西德人提出不對我們這些人進行起訴的要求。那時他最關心的是保持自己在西方的光輝形象。至於他也曾是一名共產黨員這一事實,他就不記得了。西德曾表示願意討論豁免前東德工作人員的問題。但這個問題在會談中剛一提出,戈爾巴喬夫就揮了揮手,對科爾總理説:德國人自己會很好地處理這個問題。40年來,為了擴大蘇聯在歐洲的影響,我們不遺餘力,鼎力相助,事到如今卻遭到了他們最徹底的背叛。

——

西德開出了價碼:出賣你手下的間諜

——

隨着東德的工業資產和各種機構開始合併或出售,另一場不為人知的拍賣也悄然揭幕。這就是為我舉辦的拍賣,或者説,是為我所掌握的情報展開的拍賣。這場拍賣的出價空前絕後:我的自由。

首先跳出來喊價的人完全出乎我的意料,乃是我的宿敵,西德反諜報機構聯邦憲法保衞局。就在這個機構裏,我曾安插了鼴鼠和雙重間諜,幾十年裏不間斷地刺探着它的機密。

1990年3月,東德舉行了1945年以來的首次民主選舉。受到波恩的科爾總理聯合政府堅強支持的基督教民主黨人上台執政。這是一屆留守政府。它的任務是引導東德走向與西德的統一併儘量縮小社會動盪。該屆政府的內政部長是一個穿着人時、自以為是的年輕人的迪斯特爾。他起家於東德崩潰後成立的一個保守黨。

此時,多年來擔任東德國家安全部部長、我退休前的頂頭上司埃裏希·米爾克已被逮捕。前東德情報機構的特工和官員們受到越來越大的壓力,逼他們泄露機密。背叛事件層出不窮。昔日的部下和西德人做成了一筆筆交易,以泄露東德的國家機密換取免受起訴。他們擔心,德國統一後,馬上等待他們的命運將會是鋃鐺入獄。

每天我家的電話鈴聲不斷,身陷絕境的人紛紛求我想辦法。我得知,已有兩名國家安全部前高級官員自殺身亡。我女婿貝恩德曾在外國情報局裏負責刺探西德反諜報部門的情報。最近有人向他提出,以免於起訴外加50萬西德馬克的條件換取他們所掌握的手下人員的情況以及他們所盯梢的目標。

他拒絕了。然而眼見自己真誠信仰的事業分崩離析,自己的政治生涯淬然結束,他的內心受到重創,終於患了精神抑鬱症並自殺未遂。和其他曾為這個失敗了的制度獻身的人們一樣,他感到自己前途渺茫。隨着柏林牆的倒塌,他們的自信和政治信念也在一夜之間轟然塌陷。

就在此時,迪斯特爾給我在柏林郊外普倫頓的鄉間別墅打電話,邀我去他家。見面後,我看出他是在奉西德內政部長沃爾夫岡·朔伊布勒的指示行事。同其他新政客不同的是,他不但沒有對我的厄運幸災樂禍,反而極力造成一種親切和諧的氣氛。

儘管前東德領土上已出現了政治觀點截然不同的黨派(我和極端保守的迪斯特爾先生在政治觀點上可以説有天壤之別),但他與我都曾是東德人這一背景使我們之間殘留了一絲舊情。

“一起吃頓晚飯,聊聊天怎麼樣?”他輕鬆地問我,並説他的助手會為此作出安排。

幾天以後,一輛天藍色的寶馬牌轎車來接我。寶馬已取代了昔日共產黨領導人偏愛的雪鐵龍和沃爾沃牌轎車,成為政治新貴們的新寵。我不禁好奇地想:這個司機幾個月前還不知給哪位東德領導人開車呢?出於禮貌,我沒問。

有趣的是,我認出給我們上菜的侍者是前國家安全部的人。“我有個建議,而且是絕密的。”迪斯特爾解釋説,東德共產主義政權垮台後,西德方面試圖通過分析前政府留下的資料掌握龐大的東德情報機構的情況,但進展遲緩。他們曾勒令1986年我退休之後接替我的格羅斯曼以及另一位高級官員菲舍爾協助分析這批雜亂無緒的材料。但倆人既沒有透露尚在潛伏的特工和鼴鼠的姓名,也沒有簡明扼要地説出他們所掌握的情況。西德內政部長朔伊布勒對此極不耐煩,認為手下的調查人員未能全面掌握我們的情況。

“東德的外國情報局是你一手建立起來的,你使它運轉得像鐘錶一樣精確,由你出面向西德人介紹情況再合適不過了,”迪斯特爾一邊斟酒,一邊説。他當然不會讓我白乾。報酬是我將不會因背叛西德的罪名而受到起訴.“坐我的車,咱們一塊兒去伯登的辦公室(格哈德·伯登當時是西德反諜報機構的頭子)。告訴我們10到12個至今仍潛伏在西德的重要間諜的姓名以及他們都幹了些什麼,我們保證你不會受到刑事起訴。”

他告訴我,伯登表示,如果我同意去西德見他,他可以保證我來去自由,不會受到逮捕。

顯然,這是一個精心策劃的建議。先由迪斯特爾出面熱情款待我,然後是伯登在幾英里外等着歡迎我的光臨。席間,迪斯特爾甚至還提到,我是否可以利用我所知道的情況助西德反恐怖部門一臂之力。 該我提條件了。我首先感謝他們不起訴我的建議,但申明我要對從前的部下和特工人員負責。

迪斯特爾很快對這場拔河失去了興趣。“沃爾夫先生,不用我説你也明白,我們最終都得進監獄。惟一的差別是飲食待遇的好壞。” 他的意思是,我們這些曾效力於東德的人,在今天的新德國已無權無勢。至於我,更有可能因為叛國罪而坐牢。

老實説,對方的建議對我充滿誘惑。我渴望自由。但我深知,我的自由將意味着犧牲那些曾為我們情報局獻身的人們的自由。那些潛伏在西方的間諜一旦暴露,有可能多年坐牢。假如我出賣了他們,他們會怎麼想我這個當年被他們稱為“頭兒”的人呢?我對迪斯特爾的宴請表示感謝,但沒有接受他的建議。

“出賣人的事還是讓別人去幹吧!”我説。

“願意幹的人多得是,”迪斯特爾邊説邊轉身離去。“如果你改變主意,任何時候我都可以陪你會見伯登。”

(公開支持改革的沃爾夫

圖片轉自網絡)

——

大洋彼岸的叫價:出賣蘇聯

——

喊價的人頗為不少。來自另一方的喊價令我愕然,我做夢也沒想到這一條逃往自由之路。

1990年5月28日,兩位美國紳士出現在我的鄉間家門前。一上來就開門見山地自我介紹説,他們來自美國中央情報局,並獻給我一個大花籃,外加一盒給我妻子的巧克力糖。我不知道他們送花籃用意何在,是對我表示祝賀呢?還是給我獻的花圈?

年長的那個人頭髮花白,面龐清瘦,穿一身深色西裝,襯衣熨燙得極平整,打一條斜紋領帶。他自我介紹説,他叫哈撒韋,是奉美國中央情報局局長威廉姆·韋伯斯特之命前來找我的私人特使。他講一口準確而略帶官腔的德語。

我和妻子安德列婭退到廚房,她找花瓶插花,我找煙灰缸。安德列嬌小聲跟我説:“一個官僚。”哈撒韋屬於美國那種狂熱的禁煙者。他極力勸我不要吸煙。我開玩笑説,是檢中央情報局內又在開展一項新運動?哈撒韋哈哈大笑,但笑聲並不熱情,不過是勉強應和我而已。

他的同伴年紀很輕,體格健壯,自我介紹説他叫查爾斯,是中央情報局柏林站站長。可我覺得他的體格和舉止更像一位保鏢。他很少講話,談話期間從頭到尾幾乎毫無表情,後來我發現他其實也懂德語。安德列婭看到他便想起了在有關越戰的電視片中看到的美國人。

他們非常謹慎,事先沒有打電話與我聯絡,顯然是擔心克格勃或西德對我的電話進行竊聽。他們聽説一位收集軍服的美國商人找到我,問我是否願意出售一部分東德軍服。受東西方之間這種新的聯繫渠道的啓發,他們決定前來拜訪我。

柏林牆倒塌以後,我時常收到原中央情報局在歐洲的一名特工人員通過傳真發給我的信。信的內容總是非常友好,絲毫沒有對我有所圖的意思,完全是惺惺惜惺惺的口吻。不過現在我不禁懷疑,他是否也在這一精心制定的計劃中扮演了一個角色。

中央情報局總部的某個人,不知通過什麼途徑,找到了我忠心耿耿的私人助手埃伯哈德·邁爾的名字和住址,並與他取得聯繫,通過他問我是否願意接待兩位美國客人。他們都是幹這一行的老手,從來不用有可能被截聽的信件或電話與我聯繫,而是通過種種其他辦法,由我的助手傳遞信息,避免直接找我。我讓助手轉告他們到我的鄉間別墅來見我。這兒比我在柏林市內的公寓更為保險。

至於他們的來意,頗費揣摩。我已退休4年,現在綁架我似乎有點為時過晚。除此之外,他們又想得到些什麼呢? 由於不可能再得到情報機構的幫助,我不得不按照這一行的起碼規矩,在房間的夾板中安了一台錄音機,將整個會面過程偷錄下來。任何對間諜手段略知一二的人都懂得,會見敵人時必須錄下全過程,以免日後受到訛詐。

哈撒韋與我閒聊了一會兒,對德國統一後我的處境和等待着我的厄運表示同情。他對我倍加讚揚,稱我是世界上最出色的情報首腦之一。

我感覺到,他其實對我十分了解。我很想弄清楚他的真實面目。果不其然,他用了情報這一行中一個行之有效的老辦法,先主動透露了一點關於他個人的情況,期待着我會投桃報李,透露給他更重要的信息。他説,50年代他曾被派駐西柏林,密切跟蹤我早期的情報工作。根據他的談話我推測,他肯定還當過中央情報局駐莫斯科站站長,雖然他沒證實這一點。 “你是個精明強幹的人。”哈撒韋説。

我暗想,先來胡蘿蔔,大棒在哪兒呢?我們不知喝了多少杯咖啡。我還不顧客人的反對吸了煙。他們顯得很痛苦。最後,我的耐性終於磨沒了。

“我説先生們,你們兩位不辭辛苦,親臨寒舍,不是隻為了恭維我吧?你們肯定對我有所求。”

他們兩人咧嘴笑了,為我的點破窗紙而如釋重負。哈撒韋開口説:

“我們知道你是一位堅定的共產黨人。不過,假如你想助我們一臂之力的話,可以找我。沒人會知道。作出這樣的安排對我們不成問題。”

我的大腦一接觸到這種隱語,就飛速轉動起來。眼前是一位來自冷戰時期我們的頭號敵國美國的使者。他表示願意向我提供庇護,使我免受他們在北約組織中的盟國、一個統一後的德國對我的報復。

接着,他又用流利的德語説:“加利福尼亞是個好地方,一年四季氣候宜人。”

我開玩笑説:“西伯利亞也不錯。”當時覺得,真實生活中間諜之間的對話,有時倒很像是來自間諜小説。

大家鬨然大笑。這使我有短暫的時間思考一下。

“問題是,我不瞭解美國。對我來説,在美國生活很難想象。”

哈撒韋説韋伯斯特想請我去弗吉尼亞的中央情報局總部,和他談一筆交易。他接着説:“你可以化化裝,或做個整容手術,如果這樣使你感覺更安全的話。”

想到我幹了一輩子特工,晚年竟要重新揀起新手們玩弄的這種小把戲,我強忍着才沒笑出來。

“我對自己的長相挺滿意。”我回敬了一句。

哈撒韋又幹笑了幾聲。他接着又説,還會給我數目很大的一筆錢。我們沒有討論細節。但我知道,在此之前,中央情報局駐柏林站站長以100萬美元的價碼,要我手下負責蒐集美國情報的官員羅加拉向他們出賣他所掌握的情況。他拒絕了。我們不失禮貌地談論了共產主義失敗的後果以及我主管的情報局享有的盛名。

“當然,”他説,“也得幫我們個忙。”哈撒韋説。

我擔心他們會像西德人一樣,要我用人名單換自由,於是告訴他們,我不想出賣任何部下。

“這樣做當然對你也有好處。”哈撒韋説。

他的這番話不幸惹惱了我,也許是因為它使我想起了當年我自己曾用過的對付間諜的軟硬兼施的手段。他們把我當成什麼人了?

“先生們,你們現在玩的這一套,我見識得多了。你們葫蘆裏賣的什麼藥,我全知道。你們對夥伴的期待很高,可他不肯痛痛快快地答應。一個人要有點耐心。一切談成之前,通過交談可以得到很多東西。”

我這是用最文明的語言表達了我內心的想法。我真想告訴哈撒韋,他全搞錯了。看他跟我説話那副樣子,好像我是個可以任他買賣的無名小卒。我想直截了當地告訴他,根本不是這麼回事。像我倆這樣的情報老手,要談也要有個談的樣子。

“可你必須幫助我們。”哈撒韋又重複了一遍。

“如果是我主動找你們的話,你説的不錯,”我不再掩飾自己的惱怒。“那樣的話,你就可以問我給今晚的聚會帶來了什麼。可我並沒有找你們,是你們來找的我。”

“對,對,”哈撒韋急忙説,“是我們上門來柏林找你。”

“討論這樣的問題總有個限度,”我説。“我的底線是不出賣任何在我手下幹過的人,不提供任何姓名。假如你們還想和我談的話,就正式邀請我去美國。那樣,我們就可以像成年人一樣正兒八經地談。做任何決定之前,我先要看看你們的國家。”

“可你在此地很不安全。”哈撒韋打斷我的話説。他提醒我,如果我留在德國的話,再有幾個星期肯定會被逮捕。我深知這一點。

“俄國總是可以去的嘛!”我答道。

聽到這話,他馬上警覺起來,感覺到也許除他之外,至少還有另一個強大的對手在爭奪我。

“別去莫斯科,”他勸我。“那兒的日子苦得很。替安德列婭想想。到一個能過舒心日子的國家去。你在那兒可以安安靜靜地工作和寫作。依我之見,眼下你只有去美國才能做到這一點。”

與在德國坐獄相比,在加利福尼亞或佛羅里達的陽光下,舒舒服服安度晚年的確顯得非常誘人。可我仍擔心自己給中央情報局送上門去做人質。假如他們決定擰緊我這顆螺絲怎麼辦?他們恐怕也給這次會談錄了音。一旦日後關係搞僵,他們隨時可以説這次會見是我捏造出來的。我希望深談之前他們能作出更大的承諾。所以我提出以某種形式邀請我去美國,也許可以由中央情報局的掩護機構出面。

我的客人不太喜歡這個建議。他們解釋説,中央情報局內部有規定,每年只能請一定數量的外國客人,很難超額。

——

三個小買家

——

隨後,三個沃爾夫局長意想不到的“買家”向他舉牌開價,他們都不要求這個東德情報頭子出賣手下人、出賣蘇聯,他們另有所求。

這三個買家是:以色列摩薩德、敍利亞、朝鮮。

朝鮮想請沃爾夫出山是出於對東德情報工作的仰慕,如何對同一民族的敵對政權開展偵查工作,朝鮮有濃厚的興趣。

前面兩家就有趣了,他們互為對手,都希望能請動冷戰中最著名的情報頭子,幫助自己對付對方。其中,由於沃爾夫局長自己是猶太人,所以,以色列的開價比敍利亞更有吸引力。

——

故事的結局

——

最後,沃爾夫局長還是拒絕了上述所有“買家”,投奔了莫斯科,克格勃不情不願、無奈地接下了這個燙手的山芋……克格勃此刻也處於幾年前民主德國“斯塔西”曾經經歷過的精神分裂之中,部分人支持戈爾巴喬夫改革,部分人覺得步子太快會導致聯盟完蛋,後面這部分人似乎佔了上風,於是8.19開始了。

等到“819”之後,葉利欽上台,局面變得更糟,在蘇聯解體的混亂中,沃爾夫被俄羅斯交給了西德審判,在審判後,由於“年事已高”“歷史情況複雜”等理由,法庭宣佈,沃爾夫局長先是被判無罪,然後在第二次審判中被判緩刑。

2006年,沃爾夫在柏林去世。

(為何法庭會從輕發落呢?我們試着分析一下:

葉利欽手下的俄羅斯情報局其實和克格勃一脈相承,也就是支持“改革”的那一部分,這些克格勃老兄弟有可能設法讓葉利欽幫沃爾夫在西德那裏説了好話。

而葉利欽是從基層起家的現實主義者,和戈爾巴喬夫不同,儘量幫助情報界的老朋友,展示出俄羅斯人對朋友“不離不棄”的忠誠,這對今後俄羅斯的情報工作肯定有益。所以葉利欽可能也向德國提出過從寬發落昂納克、沃爾夫的建議。

而統一後的德國,非常希望駐在原東德的俄軍快點撤離,還希望採購大量天然氣,總之,德國有求於俄羅斯,於是沃爾夫被從輕發落。)

——

任何改革、改變都必須在高度警惕敵對勢力、認真防範敵人破壞的前提下進行,要堅持底線思維,這樣我們才能忠於自己的信仰,維護我們珍惜的一切,才能趨利避害、行穩致遠,這,大概就是我們從上面這段往事中能學到的最重要的知識。

(圖片轉自網絡)