邊境之殤| 長夜再來,北愛“衝突一代”的怕與愛_風聞

心之龙城飞将-2019-05-26 17:13

圖片來源:東方IC 多年以後,面對北愛爾蘭邊境,45歲的英國人布萊恩(Brian McGilloway)仍會回想起父親帶他穿過邊檢的那個下午。邊檢士兵們層層重甲,目光嚴厲;父親戰兢兢地開着車,兜裏揣着兩盒布萊恩鍾愛的愛爾蘭黃油,從邊境南端偷偷捎到北端——在北愛“硬邊界”豎起的那三十年裏,這被稱為“走私”。

圖片來源:東方IC 多年以後,面對北愛爾蘭邊境,45歲的英國人布萊恩(Brian McGilloway)仍會回想起父親帶他穿過邊檢的那個下午。邊檢士兵們層層重甲,目光嚴厲;父親戰兢兢地開着車,兜裏揣着兩盒布萊恩鍾愛的愛爾蘭黃油,從邊境南端偷偷捎到北端——在北愛“硬邊界”豎起的那三十年裏,這被稱為“走私”。

2019年春天,脱歐陰影籠罩北愛上空,“硬邊界”的可能性一觸即發。在位於北愛邊境的家中,布萊恩告訴界面新聞,他沒有想到,“硬邊界”在倒下了二十年之後,仍有可能再回到北愛人的生活裏。

像布萊恩這樣的北愛“衝突一代”,少年時經歷了教派衝突的血腥暴力、青年時見證了邊界的危牆倒下,在重建和平的歷程中度過了壯年,又在即將步入老年的時候,眼看着自己居住了畢生的北愛邊境,變成了脱歐博弈的前線。

衝突留下的災難記憶仍然鮮活,“硬邊界”的長夜似乎又將開啓。這一代北愛人感到,在由布魯塞爾、倫敦和都柏林主導的這場權力遊戲之中,命運並不由他們自己掌控。

綠橙爭鋒

倫敦德里的困境似乎正映射了北愛人的經典難題:要在愛爾蘭的“綠”與英國的“橙”之間,選邊站。

布萊恩是《紐約時報》的上榜作家,在北愛的知識圈裏小有名氣。他出生於北愛邊境城市倫敦德里。1972年,著名的“流血星期日”事件曾在這裏發生,恐怖軍事組織“愛爾蘭共和軍”(IRA)也在這裏崛起。

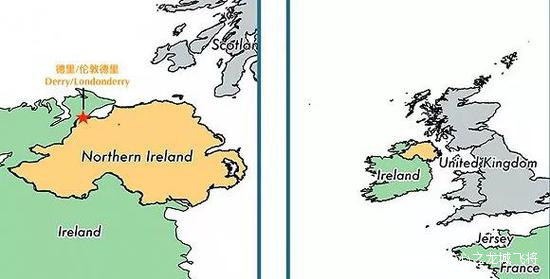

倫敦德里在地圖上的位置 二十多年前,當時只有二十出頭的布萊恩在這裏寫下第一部小説時,曾給自己定過規矩:寫小説,要去政治化。但他很快發現,在倫敦德里寫小説,怎麼都不可能“不政治”。

倫敦德里在地圖上的位置 二十多年前,當時只有二十出頭的布萊恩在這裏寫下第一部小説時,曾給自己定過規矩:寫小説,要去政治化。但他很快發現,在倫敦德里寫小説,怎麼都不可能“不政治”。

這座北愛邊境重鎮,迄今仍倔強地保留着兩個名字:親英國的新教徒習慣稱它為“倫敦德里”(Londonderry),親愛爾蘭的天主教徒則堅信,“德里”(Derry)才是它最正統的名字。

“Derry”在古愛爾蘭語裏原是“橡樹林”的意思。將英國首都的名字冠在一個城市的愛爾蘭名字之前,“Londonderry”的野心不言而喻:英國要宣告它對這片原屬於愛爾蘭領土的主權。

1922年,當愛爾蘭從英國手中取得獨立時,愛爾蘭島上仍有北方6郡留在了不列顛——這片區域後來被稱為“北愛爾蘭”。在新教與天主教長達數百年的對峙之中,倫敦德里的困境似乎正映射了北愛人的經典難題:要在愛爾蘭的“綠”與英國的“橙”之間,選邊站。

在北愛的語境裏,綠色象徵着愛爾蘭的天主教傳統(源自聖帕特里克的綠色三葉草),跟隨者自稱“民族主義者”(nationalist),他們堅信,北愛應該併入南邊的愛爾蘭共和國,因此也被稱為“共和黨人”(republican)。橙色則代表着英國的新教運動(最早從荷蘭傳入),擁護者是“聯合主義者”(unionist),認為效忠大英政府/皇室才是北愛最好的出路,因此也被稱為“保皇黨人”(royalist)。

“你知道國際象棋盤嗎?黑格和白格比鄰而居,卻又想方設法要把對方吃掉。把黑與白換成綠與橙,這就是北愛的現狀。”

在北愛爾蘭首都貝爾法斯特城內的教派隔離區舊址,50歲的出租車司機格拉德(Gerard Holden)對界面新聞這樣説道。操着濃重的愛爾蘭口音的他是位虔誠的天主教徒,正在經營一項自脱歐公投以來愈發受歡迎的生意:做關於北愛近代衝突史的導遊,客户主要是對邊境問題感興趣的政治家、學者和記者。

對“綠橙之爭”的極端執念,導致了1968-1998年間的軍事對峙和流血衝突。英文裏的“Troubles”一詞,就特指那段暴力叢生的時期。親歷過“硬邊界”的北愛人如今多已步入中老年,卻依然心有餘悸。

新教徒伊恩(Ian Marshall)是一位成長在邊境上的農場主。生於1968年的他自嘲“與‘Troubles’同年出生”,童年都在對IRA的恐懼中度過。上學時,在校園裏聽到附近響起炮彈聲,他擔心父母的安全、想去探查,但又擔心自己跑出去就會被子彈砸中。

“新聞裏天天都在報道謀殺,”伊恩告訴界面新聞記者,“我沒見過真正的戰爭——像一戰和二戰那樣的——但那時的感覺是戰爭就在眼前。”

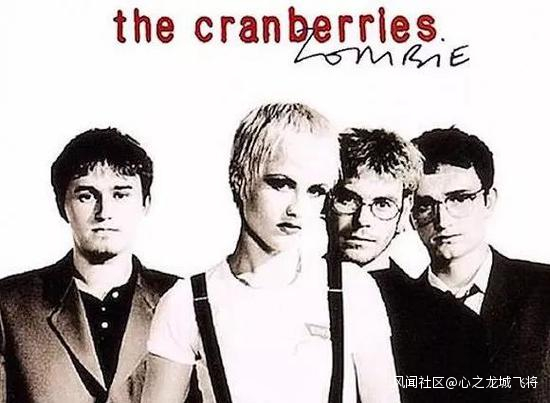

1993年愛爾蘭知名樂隊小紅莓創作了反戰歌曲《殭屍》,譴責IRA製造的爆炸 危牆倒下

1993年愛爾蘭知名樂隊小紅莓創作了反戰歌曲《殭屍》,譴責IRA製造的爆炸 危牆倒下

歐盟給出的選項,似乎為那個經典的“北愛難題”提供了另一種可能的解法:除了“愛爾蘭人”、“英國人”,你還可以是“歐洲人”。

轉機出現在1998年。

那一年,在美國與歐盟的斡旋下,英國與愛爾蘭簽訂了具有里程碑意義的《貝爾法斯特協議》。雙方同意解除武裝,撤銷邊檢,並確立了北愛的自治地位:治理權力由聯合主義政黨與民族主義政黨共同分享。“協議”還賦予了北愛公民同時持有英國護照與愛爾蘭護照的權利。國境築起的危牆終於在北愛倒下。

“1998年以後,邊境線就幾乎從北愛人的生活裏消失了。”2019年3月,在英國邊境小鎮斯特拉班的家中,布萊恩這樣告訴界面新聞記者。

20年以來,邊境居民布萊恩開始習慣一種“沒有邊境”的生活。工作日,他在小鎮中學裏教授文學課,班裏一半的學生每天從對岸的愛爾蘭跨橋而來。每到週末,他都會載上全家去到橋那邊一所頗受天主教徒歡迎的愛爾蘭教堂,四個孩子都在那裏做禮拜。開車途中需要給車加油,他會熟練地換算一下歐元和英鎊當天的匯率,來決定選擇橋東的英國加油站還是橋西的愛爾蘭加油站。

布萊恩在北愛邊境小鎮斯特拉班。攝 | laida 昔日經歷過的暴力,則被布萊恩寫到了他的小説裏。他還觀察到一個現象:《貝爾法斯特協議》簽訂後的那幾年中,犯罪小説作為一個類型,在北愛文學圈裏突然崛起。

布萊恩在北愛邊境小鎮斯特拉班。攝 | laida 昔日經歷過的暴力,則被布萊恩寫到了他的小説裏。他還觀察到一個現象:《貝爾法斯特協議》簽訂後的那幾年中,犯罪小説作為一個類型,在北愛文學圈裏突然崛起。

“只有當暴力結束的時候,你才敢、才能真正地開始書寫暴力。”布萊恩這樣解釋。

邊境研究者加勒特(Garrett Carr)則指出,在20年的和平進程中,北愛邊境也經歷了一個“重新發現自己”的過程:歐盟和平基金資助開通了越來越多的過境路口,越來越常看到新建的房子屋身橫跨兩國,曾經暴力叢生、長年宵禁的地帶也開始被夜生活重新點燃。

“邊境不再是阻止人們移動的地方,而變成相聚的場所。”在步行走過了500公里的北愛邊境線之後,加勒特在一部作品中寫道。

加勒特還在田野調查中觀察到,住在邊境上的人似乎常具有一種“既謹慎又包容”的特質:謹慎,是因為曾經有過糟糕的戰爭記憶;包容,則是長期混居的訓練結果。

“大家都心照不宣:兩户鄰居,不同教派,不談政治,可以相安無事幾十年。”在貝爾法斯特女王大學的辦公室裏,加勒特對界面新聞記者這樣説道,“他們會談日常生活,談共識——那就是,不要硬邊界。反正在這裏,貝爾法斯特和都柏林看起來都一樣地遠。”

在界面新聞記者到訪過的五處“邊境線”中,有的由不到二十米寬的伏伊爾河(River Foyle)自然分隔開來,有的則隱藏在綿展的公路之中,沒有“線”、只有路牌上的指示由公里悄然變成英里。與歐洲大陸國家之間高山大河的地理分界線不同,北愛邊界更像是人為製造的結果。

北愛邊境公路上的指示牌。攝 | laida “唯一讓我感到國境存在的時刻,是收到移動運營商發來的過境短信。”在一座由歐盟資助的過境石橋邊上,布萊恩邊説邊用手指滑亮了手機屏幕。

北愛邊境公路上的指示牌。攝 | laida “唯一讓我感到國境存在的時刻,是收到移動運營商發來的過境短信。”在一座由歐盟資助的過境石橋邊上,布萊恩邊説邊用手指滑亮了手機屏幕。

短信上寫着:“歡迎來到愛爾蘭(共和國)。您在這裏使用流量不需額外付費。”那正是歐盟一體化的一個足跡:取消成員國之間的漫遊費。

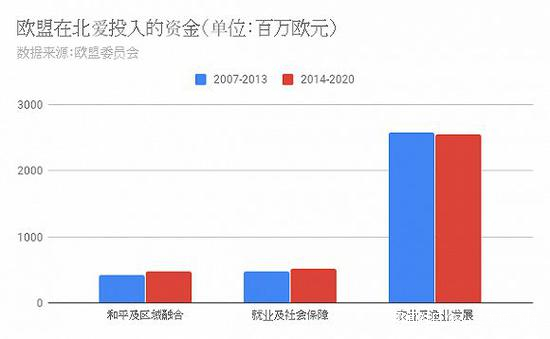

過去二十年中,歐盟為北愛爾蘭的和平進程與經濟發展提供了大量資助;2007-2017年間,歐盟資助約佔到北愛GDP的2%。

歐盟在北愛投入的資金。製圖 | 王磬 歐盟給出的選項,似乎為那個經典的“北愛難題”提供了另一種可能的解法:除了“愛爾蘭人”、“英國人”,你還可以是“歐洲人”。

歐盟在北愛投入的資金。製圖 | 王磬 歐盟給出的選項,似乎為那個經典的“北愛難題”提供了另一種可能的解法:除了“愛爾蘭人”、“英國人”,你還可以是“歐洲人”。

脱歐降臨

DUP從一個被四分之三的北愛人反對的政黨,變成了在英國議會里、在脱歐談判中,幾乎是唯一被聽到的北愛聲音。

2016年6月23日,英國公投決定離開歐盟。

布萊恩與家人一起從電視上見證了宣佈投票結果的那個瞬間。儘管55.78%的北愛爾蘭人投給了“留歐”,但無力扭轉脱歐的大勢。

住在邊境的布萊恩一家開始擔心,消失已久的“硬邊界”恐怕又要回來了。

在2015、2016年開展的脱歐公投運動中,“北愛邊境”似乎從未進入過英國主流的討論,佔據舞台中心的議題是移民、財政預算、法律主權。直到脱歐談判由於北愛邊境問題在2017、2018年被拖入死局時,許多英國人才開始意識到它的存在。

但從界面新聞記者在北愛期間進行過的數十次深度或隨街訪談來看,多數北愛人早在公投以前就已經明確意識到:一旦脱歐,北愛邊境會是一個繞不過去的問題。

“只不過,關於北愛邊境的擔憂,被西敏宮(英國議會所在地)整個無視了。”克蕾爾(Claire Mitchell)對界面新聞記者表示,她是北愛最大的政治新聞網站Slugger O’Toole的編輯。

在克蕾爾看來,一方面,北愛在英國位置邊緣、經濟落後,向來不被倫敦重視;另一方面,從脱歐公投到談判,“軟邊界”的支持者們始終缺乏在西敏宮的發聲渠道,這主要是由於北愛民主統一黨(下簡稱DUP)的意外掌權導致的。

DUP是北愛兩大政黨之一,持聯合主義者立場;它與主張北愛脱離英國的民族主義政黨新芬黨是對立關係。DUP不反對“硬邊界”——早在1998年時,它就是唯一一個不支持《貝爾法斯特協議》的北愛政黨。到了2016年公投運動後期,DUP公開為脱歐站台。

在倫敦,支持”軟邊界“的新芬黨由於自身立場一直拒絕參與西敏宮的議席分配,DUP因此成為北愛在英國議會里的最主要代表。加之在2016年,時任北愛爾蘭國務大臣的保守黨員Theresa Villiers也是公開的脱歐支持者。這些都讓來自北愛的“軟邊界”呼聲在脱歐公投時被選擇性消音了。

2017年1月,北愛行政委員會因醜聞解散,至今未能再組建起有效政府。這一行政主體的垮台導致原本就紛亂的北愛政壇更缺乏協調各方利益的機制。2017年6月,公投後成為首相的特蕾莎·梅宣佈提前大選,卻意外輸掉了議會多數,不得不與DUP組成聯合政府。DUP得以首次入主唐寧街,這大大加強了它在脱歐談判中的話語權。

“就這樣,DUP從一個被四分之三的北愛人反對的政黨(編者注:DUP的支持率一般約在25%左右),變成了在英國議會里、在脱歐談判中,幾乎是唯一被聽到的北愛聲音。”克蕾爾表示。

面對脱歐,DUP發出的聲音是:脱歐以後的北愛應與英國的其他地區保持一致,不被區別對待。這一強硬立場,成為了日後導致脱歐協議數次流產的手術刀。

邊界求解

你把一個雞蛋打在了一張攤好的雞蛋餅上頭,然後再想把這個雞蛋收回來,這當然是很可笑的。而這就是脱歐的現狀。

脱歐談判以來,關於北愛邊境曾有過許多設想。核心問題是:新的“邊界”到底該畫在哪裏?

選項一是,北愛隨英國一起徹底脱歐,將邊界畫在北愛與愛爾蘭共和國之間。這雖然更符合脱歐的初始設想,但也意味着需要在愛爾蘭島重建“硬邊界”。它不僅會讓當地人重新回想起“Troubles”的糟糕記憶、重燃宗教仇恨,也有現實層面的困難。

自《貝爾法斯特協議》以來,這條500公里的邊境線上,已建起了超過200個過境口,每天有30000人次從這裏穿過,不需任何海關邊檢程序。邊境兩端的經濟、產業也已經高度融合,通過與愛爾蘭的邊境,北愛對歐盟的出口佔其總出口的57%。而從事跨境貿易的北愛商家中,八成都是中小型企業,即使只是走完生產供應鏈就需要多次穿越北愛邊境。

在斯特拉班的邊境橋旁開設加油站的企業主伊蓮(Elaine Mclaughlin)向界面新聞表示,她日常的客流中,有45-50%都來自於愛爾蘭。一旦邊檢重開,將大大影響加油站的客流量。

在倫敦德里經營肉鋪的傑瑞(Gerry Lowry)也告訴界面新聞,店裏的雞肉約有一半都從愛爾蘭採購,一旦脱歐,不僅交通不便、還可能被徵新税。

“你把一個雞蛋打在了一張攤好的雞蛋餅上頭,然後再想把這個雞蛋收回來,這當然是很可笑的,”農場主伊恩説,“而這就是脱歐的現狀。”

選項二是,避免“硬邊界”,在北愛設置“共同管理區”(common regulatory area),仍將北愛看做是歐盟關税同盟的一部分。但這種情況下,需要在北愛與英國之間的愛爾蘭海上設置邊檢,處理移民、關税問題,儘管北愛仍是英國的一部分。保障條款(backstop)也是在這樣的背景下提出的:脱歐之後、在英國與歐盟達成未來貿易關係的具體協議之前,北愛與愛爾蘭之間將維持現狀。

這是DUP最不願看到的情況。

它們擔心,一旦設置了“共同管理區”,就意味着北愛將被英國“區別對待”——北愛會因此與英國漸行漸遠,與南部的愛爾蘭共和國越來越近,同時還會讓競爭對手新芬黨做大做強。

DUP選民、“硬邊界”支持者傑米(Jamie Brysson)告訴界面新聞,不管是看國際影響、貿易前景,還是看歷史淵源、文化認同,對北愛來説,一個有遠見的選擇,“是且只是跟英國緊緊地綁定在一起”。

29歲的律師傑米是位堅定的聯合主義者,也是撒切爾夫人的忠實粉絲,在她保守主義疑歐立場的影響下,傑米從少年時期便支持英國脱歐。公投運動期間,他成立了一家頗受歡迎的網站,號召北愛人投給“脱歐”。他自稱“支持硬邊界、但不支持暴力”。在他看來,多年的和平進程之後,即使今天恢復“硬邊界”也不意味着暴力會重現。

DUP沒有讓傑米這樣的支持者失望。從2018年12月至2019年4月期間,特蕾莎·梅與歐盟達成的脱歐協議草案接受了英國議會的三次投票,每一次DUP都投下了反對票。在保守黨內部分裂、又與工黨對峙的情況下,DUP的反對票無疑是壓死脱歐協議的最後一根稻草。

北愛思變

越來越多對“綠橙分野”感到疲乏的北愛人,正在用行動做出選擇。

不少北愛人認為,DUP要求的“不被區別對待”,其實是個“有點虛偽”的立場。

“當談論別的問題時——比如LGBT和女性墮胎——DUP明明一直在要求’被英國區別對待’。”布萊恩説。作為一名持進步立場的小説家,他曾在作品裏多次探討LGBT議題。

文化保守的DUP,曾數次動用它在議會里的否決權,阻止相關法案通過。迄今為止,北愛仍是英國唯一一個同性婚姻與女性墮胎均未合法化的地區。對北愛教派紛爭有長期觀察的克蕾爾認為,DUP作為一個新教政黨,價值觀上卻越來越靠近傳統的天主教。

越來越多對“綠橙分野”感到疲乏的北愛人,正在用行動做出選擇。

克蕾爾開始將目光轉向綠黨——但不是天主教的“綠”,而是生態主義的“綠”。在確認了“氣候變化才是最嚴重的危機”之後,她成為了綠黨的一員。

綠黨也是北愛第一個不對“綠”或“橙”進行選邊的政黨。這種跨意識形態的嘗試為它贏得了諸多年輕支持者,但仍極大受限於北愛的政治格局。根據《貝爾法斯特協議》,北愛的地區自治權力只能由民族主義政黨和聯合主義政黨共同分享——這被稱為“憲法問題”:一個政黨,必須屬於二者之一。

“綠黨這樣兩邊不靠的,連大部分支持政黨發展的基金都無法申請,進入權力中心更是遙遙無期。”克蕾爾感到有些無奈。

農場主、新教徒伊恩則走得更遠。2017年6月,剛贏下了愛爾蘭議會選舉的瓦拉德卡(Leo Varadkar)認為,自己的班子中應該要有“聯合主義者的視角”。他向伊恩發出了工作邀請:來愛爾蘭做議員。

伊恩欣然接受,但要求以獨立身份參選。作為一個從小在英國長大的新教徒,他最初抱着去南邊“看一看”的心態。後來發現,搞政治原來並不用“非橙即綠”,愛爾蘭相對多元化的政壇為他的獨立姿態提供了新可能。他開始奔忙在貝爾法斯特、都柏林和倫敦三地之間。

“脱歐以來倫敦一直有點焦慮,總覺得都柏林在跟布魯塞爾聯合起來,想要害英國,還要拉上貝爾法斯特。”伊恩笑笑,“這樣的誤解仍然每週都在發生。”

仍然住在邊境上的布萊恩,則將變革的希望放在下一代身上。他偶爾仍會想起自己在童年時“走私”過的黃油,想起邊檢士兵們戰慄的目光,想起後來只存在於過境短信裏的邊境。作為四個孩子的父親,他時常祈禱:願北愛下一代人踏入的是和平與開放的田野,而不是“硬邊界”的漫漫長夜。