世界最危險的地方竟然是這兒,專家:歐洲面臨巨大災難_風聞

大牧_43077-2019-06-13 17:16

世界最危險的地方竟然是這兒,專家:歐洲面臨巨大災難作者:執戈者

本文轉載自:第一軍情(ID:diyijunqing)

歷史表明,當歐洲內部政治生態開始無法抑制地扭曲,它在內外矛盾交織情況下就會滋生強大的破壞力,而這種破壞力造成的結果往往具有廣泛的輻射性和外延性,因此,它的危險性要遠超過中東,對此,世人不能再繼續視而不見。

第一軍情作者:執戈者

魔鬼在細節,危險常存在於人們司空見慣的事件中。當世人的目光聚焦於美伊兩國喊打喊殺之際——歐洲,正在悄然醖釀着不可預測的風暴。

一、“爭霸者的墳場”更可怕

説起當前世界上最危險的地區,很多人自然而然地會想到中東,想到耶路撒冷的槍炮聲,想到敍利亞領土上頻頻落下的導彈,想到極端勢力不斷製造的慘案,想到美國和伊朗針鋒相對、磨刀霍霍的喊打喊殺聲……中東地區多年連綿不斷的戰火,似乎也在印證着這一想法的正確性。

然而,當我們把視野放寬到歷史和全球的維度,也許會看到事情的另一面。儘管中東被稱為“大國的墳場”,這裏發生的事情哪怕驚天動地,但它的溢出效應並不明顯,可以説,中東地區的事情根子哪怕在千萬裏之外,可矛盾的爆發與解決終歸還要落在中東,很少涉及域外。

與中東相比,歐洲的矛盾自近代以來更具有世界範圍的影響力和破壞性。如果説,中東是“征服者的墳場”,那麼,歐洲則是名副其實的“爭霸者的墳場”。歐洲大國城頭變幻大王旗的歷史,就是一部大國爭霸消亡的歷史,更加不同的是,歐洲的矛盾與爭鬥焦點在歐洲,影響力和破壞力卻往往波及到域外甚至全球範圍。

二、“潘多拉魔盒”早已打開

兩次世界大戰的毀滅性教訓讓歐洲開始自省。通過和解和走一體化道路,似乎讓歐洲找到了避免重蹈歷史覆轍的途徑,可惜的是,歐洲和解道路從誕生那一刻起,就無法克服兩大悖論。

一方面,歐洲的“和解”是建立在強大對抗性軍事力量集團基礎上的不徹底和解。北約的存在是歐洲內部整合的基礎,它的宗旨用英國人的話來説就是“擋住俄國,按住德國,留住美國”——這本身就藴含着內部和外部對抗性的因子,這種建立在“威脅恐懼”基礎上的所謂和解本質上並非真正的和解,而是一種對抗性思維的延續。

另一方面,歐盟的成立似乎開闢了一條歐洲國家自主作為的新路,可惜它從一開始就無法迴避或繞開北約的控制與影響,更無法平衡其內部發展不平衡帶來的新問題。作為歐洲最有影響力的幾個大國,德國一直是被防範的對象,卻成為發展勢頭與實力最強的國家;法國總是強調自身的道義和領袖地位,卻始終沒有能力擔負起這個責任;而英國在追隨美國與遊離歐洲之間徘徊,而更多的國家則是希望加入歐盟能夠“排座座分果果”,只想從歐洲一體化中撈好處,卻不願意為此付出。

這兩大悖論在冷戰時期美蘇兩大陣營對峙情況下被主要矛盾所壓制,維持着跨大西洋體系內部的合作,也支撐着歐洲內部的團結。然而,當蘇聯解體搬掉壓在歐洲頭上一座大山之後,“潘多拉魔盒”事實上已經被打開了。

三、歐洲既不想要又離不開“太上皇”

美國在搞垮蘇聯後開始最大限度地榨取北約的剩餘價值,北約東擴其實就是美國利用歐洲國家擴展自身霸權的勢力範圍,而美國在冷戰後發起的軍事行動也往往裹挾着歐洲國家參與,為其衝鋒陷陣。這種表面看起來是“雙贏”的行為背後,包含了美國拓展霸權與歐洲聯合自強的內在矛盾,跨大西洋體系內部的鬥爭從伊拉克戰爭時“新老歐洲”的分化就開始了。

美國很不滿意。它自認為自己在歐洲維持龐大的駐軍保護了歐洲國家,併為歐洲的復興做出了巨大的幫助和貢獻,讓歐洲國家做出回報是理所當然。特朗普上台後,更是直接提出讓歐洲國家多交“保護費”,減輕美國負擔,並要求歐洲國家在經貿領域對美國“讓利”。

歐洲也很憤懣。為了壓制內部的“造反者”,卻請來了一個頤指氣使的“太上皇”,多年為其衝鋒賣命的結果換來的卻是無盡的壓榨與指責——更可悲的是,美國到處狂轟濫炸造成的惡果往往要由歐洲來承擔,美國反恐造成的恐怖主義漫延與仇恨使歐洲成為受害者,難民問題更是釀成多國政治危機,美國次貸危機導致的金融風暴讓歐洲買單,一個貪得無厭的美國讓歐洲不堪重負。

當內外矛盾不斷彙集滋長,歐洲迎來了一個風雨飄搖的時刻。

四、“羣魔亂舞”,綏靖主義下的歐洲危險了

事情正在起變化。

如今,三件事情讓歐洲一體化的勢頭遭遇重挫:一是英國脱離歐元區,由此導致歐盟離心力上升;二是歐債危機後加深的歐盟內部發展不平衡的矛盾;三是難民危機衝擊後歐洲多國的政治風向的改變,歐洲一體化的動力開始減弱。

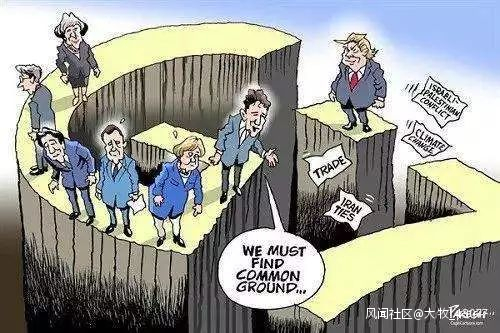

美國的強勢與俄羅斯的反彈從外部加劇了歐洲內部的分化。特朗普時時強調“美國優先”,不時敲打歐洲,讓歐洲感到這個“帶頭大哥”已經無法依賴和信任。與此同時,俄羅斯在美歐共同擠壓下絕地反彈,在烏克蘭、黑海、波羅的海等方向強化軍事部署,歐洲因蘇聯解體減輕的外部軍事安全壓力陡增。而圍繞制裁俄羅斯與利用俄能源問題,美歐的分歧加大,在其他諸多領域美歐的立場也呈分化趨勢,曾經牢不可破的跨大西洋體系面臨危機。

更大的危險在於,多重矛盾交織下的歐洲正在喪失其二戰以來形成的傳統價值:“極右”勢力在多國狂飆,並在歐洲議會選舉中大幅拓展地盤;傳統建制派政治力量不斷萎縮,並表現出迎合極右勢力的傾向;反歐盟、反移民、反美國、種族主義……等等,二戰後的禁忌性議題開始大行其道——歐洲政治版圖的重新劃分似乎開啓了一個新的“羣魔亂舞”時代。

更值得注意的一個信號是,面對美國的凌霸與極右勢力的崛起,歐洲似乎開始重蹈“綏靖主義”老路,英國首相下台後,老牌政客強勢如默克爾也早早宣佈即將將黯然退場,而在紀念諾曼底登陸這個重要場合,歐洲居然懾於美國壓力不邀請為二戰做出巨大貢獻的俄羅斯參與,這表明歐洲的政治生態已經扭曲。

歷史表明,當歐洲內部政治生態開始無法抑制地扭曲,它在內外矛盾交織情況下就會滋生強大的破壞力,而這種破壞力造成的結果往往具有廣泛的輻射性和外延性,因此,它的危險性要遠超過中東,對此,世人不能再繼續視而不見。