孤獨的探險者餘純順,在羅布泊的最後時光_風聞

馒头说-行事有态度,做人有温度2019-06-14 12:47

【今日由頭】

1996年6月中旬

餘純順遇難

(注:餘純順的失蹤日在”百度百科“上被定為1996年6月13日。但其實他遇難的時間,可能是這一天,也可能是這一天前後,故標為”6月中旬“)

1

1996年6月6日下午1點30分,新疆庫爾勒的樓蘭賓館。

在賓館大樓前,一場歡送儀式正在舉行。

當地旅遊局、人壽保險公司、賓館的諸位領導,依次在一批人的胸前戴上一朵大紅花。隨後,幾位身着豔麗民族服裝的蒙古族姑娘,為他們敬獻了”上馬酒“。

”上馬酒“,是給即將出發的人壯行飲用的。

而那位第一位被佩戴大紅花、一口豪飲下”上馬酒“的人,是大家今天送行的主要對象——他即將在六月最炎熱的天氣裏,孤身徒步穿越羅布泊。

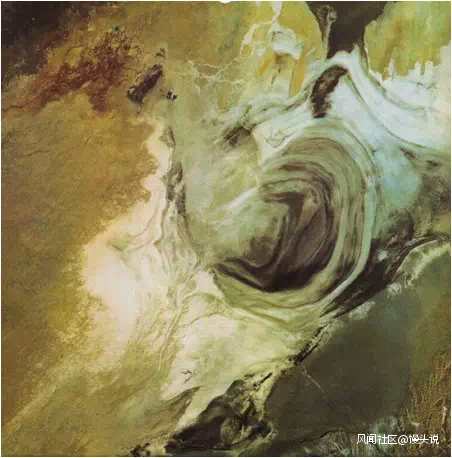

羅布泊,位於中國新疆塔里木盆地東部,在中國最大沙漠塔克拉瑪干沙漠的最東緣,常年乾旱,夏季平均温度超過40攝氏度,在6月的極端温度逼近60攝氏度。

羅布泊原為湖泊,因為地形和氣候變化原因,乾枯成荒漠。因為形狀像耳朵,所以被稱為”地球之耳“,但它有個更著名的名字,叫做”死亡之海“——千百年來吞噬了樓蘭文明和無數探險者。當年上海的著名科考專家彭佳木就在1980年的6月17日在羅布泊失蹤,至今仍未找到屍體。

而那位即將出徵的漢子,在喝下幾碗“上馬酒”之後,情緒明顯有些激動,淚水夾雜着汗水,從臉上滴下:

“請大家放心,我一定能實現穿越,打破‘6月不能進羅布泊’的神話!”

話音剛落,現場百餘位送行者掌聲一片。

這個人,名字叫餘純順。

2

餘純順,1951年12月出生於上海。

童年留給餘純順的記憶,是苦澀的。餘純順一家有七口人,但他的母親、姐姐、弟弟都有精神方面的疾病。餘純順在6歲那年,母親被確診患上了精神疾病,住進了醫院。而他從小就被人叫“神經病女人的兒子”,在學校裏還會被同學嘲笑,甚至羞辱。

餘純順的出生年份,也註定了他一生坎坷——他是“老三屆“中的”老初二”,在求知慾最旺盛的年紀,去了安徽的軍墾農場插隊落户。

”老三屆“是指中國文化大革命爆發時,在校的1966屆、1967屆、1968屆三屆初、高中學生。”老三屆“離校後基本都當了知青,沒有機會再深造下去。

在回到上海後,餘純順先是在一些廠裏做臨時工,後來頂替了父親,進入上海電器成套廠做了一名普通工人。

在工廠裏,餘純順吃苦耐勞,還被評為了“先進工作者”,但他始終還是想圓一個自己的夢想:讀書。

按照當初餘純順在上海教育學院(現併入華東師範大學)成人夜校的同學鄭則忠的回憶,餘純順是他見過的最刻苦的學生:每天從遙遠的上海東邊騎一輛自行車過來,從不遲到早退。他上課認真,筆記記得很詳細,書包裏每次都放個冷饅頭,也沒有菜,也不就水,一個人坐在禮堂外啃完。每天晚上下課後,餘純順騎車回自己的家,整理筆記,做完作業再上牀睡覺,一般都要超過凌晨1點。第二天一早,再去廠裏上班。

經過苦讀,只有初中生底子的餘純順順利拿到了中文系本科學位。而通過對中國古代歷史的學習和了解,他確定了自己崇拜的人:張騫,玄奘,徐霞客……

1988年7月1日,餘純順決定實現自己長久以來的夢想:徒步走遍中國。

這一天,他告別了自己的家人,開始先向江蘇進發。按照他自己設定的計劃:先走完海拔較低的華東平原、華北平原、東北林區、內蒙古草原,然後開始徒步海拔高的雲貴高原,青藏高原,以及氣候惡劣的戈壁灘……

這一出發,就是八年。

從1988年到1996年,餘純順11次過長江,7次渡黃河,徒步走完全國24個省份,訪問了全國33個少數民族;他徒步川藏、青藏、新藏、和滇藏四條“天險”公路,成為第一個徒步徹底走完青藏高原的人;在八年的時間裏,他的行程超過4萬公里,穿破了57雙鞋,撰寫了50多萬字的遊記,拍攝了6000多張照片,沿途還做了142場主題為《壯心獻給父母之邦》的演講。

徒步過程中的餘純順

隨着時間的推移,全中國都開始知道有一個徒步走遍全國的人,名字叫餘純順。

各種採訪也紛至沓來,其中,就包括上海電視台專門派出攝製組,希望全程跟拍餘純順徒步穿越羅布泊。

在一年中最炎熱的6月,徒步穿越羅布泊,餘純順希望挑戰自己的極限。

在6月6日離開樓蘭賓館前,餘純順給自己的好友尚昌平打了一個電話:

“昌平!我走完羅布泊和古絲綢之路中國境內的全程後,找個山清水秀與世無爭的地方,寫感動自己的文章度過後半生……我做好了迴歸平淡的準備。”

然後,餘純順再次強調了一句:

“我要打破6月不能穿越羅布泊的神話!”

1996年餘純順接受上海電視台採訪時説“我要一鼓作氣把六個沙漠走完,包括死亡之海羅布泊,所以今年是我的沙漠年。”他還表示第二年(1997年)要把長江源頭和黃河源頭走掉

3

1996年6月10日,晚上8點。

羅布泊北岸的土垠——曾經的樓蘭古城門户。

土垠,也是餘純順準備正式開始徒步穿越羅布泊的出發點。

從6月6日出發後,餘純順和上海電視台跟拍的攝製組一路經過了龍城、樓蘭古城,還到過“老開屏”。在“老開屏”,他們曾發現過上千間部隊遺棄的營房,這才知道自己可能闖入了曾經的原子彈試驗核爆區。當時曾有一位在場的西北石油地質局員工勸告他們不要再往裏走,因為很可能裏面會進行核試驗。但所有人經過商量後,決定不走回頭路,繼續前行。

在龍城,在樓蘭古城,餘純順和攝製組都被壯美的地貌和歷史的滄桑所震撼,但同時,也感受到了戈壁灘那令人難以忍受的高温:在接近50攝氏度的高温環境下,人只能呆在汽車的陰影裏喘氣,不敢移動分毫,所有户外行動都要等到傍晚5點之後才能開始。

6月10日的晚上,就在土垠的露天帳篷外,隨行的攝製組為餘純順開了一個簡單的“壯行會”,用隨車帶來的12瓶“樓蘭乾白葡萄酒”,就着幾聽罐頭,大家圍坐一圈,依次向餘純順敬酒,祝福他穿越成功。

餘純順(左二)和攝製組一起,每晚雷打不動寫日記。

根據隨行的導遊、探險者彭戈俠回憶,那天晚上,平時很健談的餘純順似乎有一些心事,話並不是很多。在喝酒的時候,攝製組的人提出,6月的天氣實在太熱,“老餘,是不是換個季節再來?”還有人提到了“彭佳木”的名字。

當時餘純順端起一杯酒,仰脖喝下,説了一句話:

“這次創造的條件這麼好,如果這次穿越不成功,那是天亡我也!”

按照餘純順制定的穿越線路,是一條“U”型線路:從土垠出發,徒步穿越羅布泊,再到前進橋與大部隊會合,全長大約107公里。

對這條路線,餘純順的評價是:

“完全沒有問題!我走了八年了。從土垠過來到前進橋這段路,我兩天半就可以幹掉!”

餘純順的路線用黑色標出

4

1996年6月11日,上午9點,土垠。

終於到了出發的時刻。

攝製組的人和餘純順一一握手告別,在和隊裏的嚮導、地質工程師,人稱“沙漠王”的趙子允道別時,餘純順再次強調了一句:

“我一定會穿越羅布泊成功!”

餘純順與趙子允握手道別

隨後,餘純順揹着他裝着帳篷、防潮墊、筆記本、睡袋以及一盒西洋參切片的大揹包,大步流星地向土垠以南的羅布泊方向走去,身影漸漸融入灰褐色的湖盆之中。

按照攝製組的計劃,在送走餘純順之後,就應該前往位於前進橋的大本營接應點,等待餘純順順利走出羅布泊。

但是,隨行的上海電視台編導宋繼昌那幾天一直有些擔心餘純順的身體狀況,臨時改變了決定:

“去前進橋時間推後,下午三點以後追餘純順。只要他感到身體不適,就把他拽上車,就是拖,也要拖回來!”

中午過後,氣温開始直線上升,逼近攝氏50度。據記載,在中午時分,羅布泊湖心的地表温度最高甚至逼近過75攝氏度。

下午3點之後,温度稍降,攝製組登車,開始追趕餘純順。

在行駛出大約8公里之後,攝製組發現了之前在餘純順行進路上事先埋好的第一個埋水點——之前放置的6瓶礦泉水原封不動。

由於餘純順在早上出發時左右褲兜各放了一瓶水,所以大家判斷他應該並不渴。

隨後,行進中的攝製組發現了第二個埋水點。在這個埋水點,他們發現了兩個空的礦泉水瓶子,還有幾隻煙蒂,附近還有凌亂的軍用膠鞋腳印和一處坐痕。

到了下午4點25分,攝製組的汽車終於在湖盆中追上了餘純順。

此時,離早上餘純順出發已經過去了7個半小時,而汽車的里程錶顯示開了33公里——餘純順用7個半小時在高温下孤身徒步了33公里,平均每小時4.4公里。

此時,離餘純順徒步計劃中第一個宿營補給點還有3公里左右。

餘純順滿頭大汗,汗水已經浸透了衣服和揹包。

宋繼昌問餘純順:

“身體吃得消嗎?”

餘純順握緊雙拳上下揮動:

“我沒事的!身體這麼結實,絕對沒有問題。從出發後,我一次沒休息,一氣走到這裏的。

我這不是走過來了嗎?我就要打破6月份不能進入羅布泊的神話。再走兩三公里就到第一個營地了,到了以後我就扎帳篷休息。

今天早點睡覺,明天趕早走,你們趕快回吧!”

攝製組懷着惴惴不安的心情,和餘純順再次告別。

在臨上車時,餘純順對彭戈俠説了一句:

“老彭,剩下的路我一天半就可以幹掉。”

而就當眾人要離開的時候,看見餘純順在那裏揮手,大聲喊道:

“咱們前進橋見!”

所有人當時都不知道,那時餘純順留給這個世界的最後一句話。

5

1996年6月12日,傍晚。

已經抵達前進橋大本營的上海電視台攝製組和後勤保障隊伍,在汽車的陰影裏蜷縮了整整一個白天,唯一能做的事,就是不停喝水。

羅布泊地區年降水量不足10毫米,蒸發量卻高達3000毫米。在這裏,光補充水分還沒用,還需要補充少許碘鹽和鉀鹽,否則渾身就像棉花一樣綿軟,沒有力氣。

好不容易等到日落時分,眾人開始紮營。當大家紮好帳篷,做好晚飯準備分食的時候,忽然平地刮來了一陣巨風。

這不是什麼好兆頭。

果然,剛才還透亮的天空,突然之間就昏暗起來。隨後,巨風捲起的陣陣沙塵,慢慢形成了一堵厚重的“土牆”。

沙塵暴來了。

按照當時彭戈俠的回憶,那場沙塵暴的場面讓人觸目驚心:

“剎那間天昏地暗,日月無光,風聲呼嘯,飛沙走石。汽車很快被沙塵霧吞沒,沙粒打在車身上,發出噼噼叭叭的響聲。這一晚我始終在帳篷裏縮守,其餘6人早已飛身鑽進了汽車,他們的帳篷全被狂風吹倒並埋入沙中,只好同兩位司機在車上過了一夜。”

這場沙塵暴從6月12日晚上9點45分開始颳起,一直到6月13日的早晨依舊沒有停歇的跡象。

而6月13日,是大部隊約定和餘純順會師的日子。

攝製組和餘純順的合影

13日的早晨8點30分,彭戈俠、趙子允等三人就決定出發去5公里外的13號標記點,迎候餘純順。

然而,三個人在標記點輪流用望遠鏡尋找餘純順的身影,卻一無所獲。此時,沙塵暴仍在肆虐,能見度不到10米,大風將漫天的黃沙刮到人的身上,就像針扎一樣的感覺。

三個人一直守候到了晚上7點,依舊沒能等到餘純順,只能失望地回到營地。

回到營地後,碰到了愁眉不展的宋繼昌——他去了另一個為餘純順指明方向的11號標記點等候,也是一無所獲。

晚上8點,沙塵暴終於停了下來。

四周一片寧靜,氣温也下降了一些。但所有人都陰沉着臉,飯菜做好,沒有一個人吃得下一口。

餘純順失約了。

6

1996年6月14日,早上7點。

彭戈俠和上海電視台攝製組的孫鷺,每人背了12瓶礦泉水、4聽八寶粥、4聽魚罐頭、4只饢餅和兩大包餅乾,外加望遠鏡和GPS,開始往樓蘭方向——餘純順過來的必經之路——去尋找餘純順。

中午12點,兩人抵達樓蘭,卻沒有發現任何有價值的痕跡,失望而歸。

與此同時,趙子允等兩人再一次到前進橋的接應點去等待餘純順——依舊是沒有人影。他們在那裏為餘純順放置了礦泉水、罐頭和一頂太陽帽後,同樣失望而歸。

晚上8點,大家聚集到了大本營。

大家都意識到了事態的嚴重性,但誰也不想開口先説出來。

宋繼昌在營地裏雙手背後,不停地在踱步,一邊踱步一邊唸叨:

“餘純順呀!餘純順!你到哪裏去了?”

餘純順有一個紅顏知己,叫徐金玉。徐金玉曾執意要隨餘純順一起徒步羅布泊,被餘純順再三婉拒

6月15日上午,攝製組和後勤保障隊伍知道情況已經非常緊急,於是開通電台,向庫爾勒方面報告了餘純順失蹤的情況,請求派出部隊或直升飛機幫忙尋找。

當天下午,巴州黨委、政府向自治區人民政府緊急報告,爭取飛機出動。

這一天,大本營派出了三支搜尋小組,分三個方向再一次做了搜尋。在搜尋的過程中,焦急的隊員們甚至在高温下出現了幻覺:看到樹影覺得就是餘純順的背影。

搜尋再一次一無所獲。

6月16日,由於大本營除了十箱礦泉水外,也已經快陷入彈盡糧絕的境地,只能等待等待政府方面承諾的17日即將到來的救援團隊。

6月17日下午1點半左右,新疆軍區陸航某團的一架直升飛機從烏魯木齊飛了過來,由團副參謀長、機長孫剛領銜,加入了搜救隊伍。

直升機抵達時的畫面

直升飛機第一個飛往的地點就是古城樓蘭。在繞樓蘭上空一圈後,沒有發現餘純順的蹤跡,倒是碰到了一早上大本營自己派出去的4人步行搜救隊。

而這4人搜救隊帶來了一個讓人心頭一沉的消息:

樓蘭埋水點裏的水一瓶未動,這説明,餘純順根本就沒抵達樓蘭。

由於燃料不夠,直升飛機只能返回前進橋大本營。

此時,離餘純順失蹤已經過去了7天了。

7

1996年6月18日,上午9點45分。

搜救隊員再一次登上了直升飛機,開始了第二天的搜救行動。

這次飛機搜尋的範圍更大,覆蓋了龍城、土垠等地點。荒漠戈壁寸草不生,倒是給搜救行動帶來了視覺上的便利。

上午10點15分,一位直升機上的解放軍戰士忽然指着下方不遠處湖盆離的一個小藍點,問:

“那是什麼?”

在直升機上的彭戈俠在看了之後,失聲驚叫:

“那是餘純順的帳篷!”

當時在飛機上拍到的餘純順的帳篷

10點20分,直升飛機在離“小藍點”20米遠的地方降落——那真的是一頂藍色的帳篷。

搜救隊員一下直升機,立刻衝向了帳篷,有人邊跑邊喊:”餘老師!餘老師!“

然而,帳篷裏沒有一聲回應。

走近帳篷,發現一把脱鞘的藏刀扔在帳篷門口,而帳篷已經塌落了一角。

餘純順的帳篷

掀開帳篷,一股屍體特有的味道撲面而來——

”餘純順頭東腳西仰面躺着,頭部腫脹的連五官也失去了比例。他的頭髮象洗過一樣,長而濃密的鬍鬚也濕漉漉的。裸露的上身佈滿水泡,右胸部的一個大小如乒乓球,尤其醒目。他的右臂朝上略微彎曲,肘下壓着草帽,捆紮成一卷的藍色睡墊放在胯部。“(來自彭戈俠的回憶)

餘純順遇難了。

餘純順遇難的地方,距羅布泊的湖心只有50多米。而就在敞篷不遠處,有兩個深達1米的土坑——他應該是想掘地取水的。

餘純順生前挖的水坑

那一刻,所有人在餘純順的帳篷外肅立,沒有人説一句話。

中午11點,消息已經傳到了前進僑大本營,整個大本營籠罩在一片悲傷的氣氛中。

晚上6點,直升飛機再一次飛回了餘純順的遇難地,飛機上除了搭載搜救隊員外,還有兩位法醫,以及花圈、墓碑以及掘土的工具。

餘純順曾經説過:“我死在哪裏,就葬在哪裏。”他還曾説過:”只要我死之前有意識,就一定要頭朝東方死,因為那裏是我家鄉上海的方向。“

在法醫為餘純順屍體解剖做化驗的時候,其他隊員開始挖掘墓地。

墓地選在了餘純順遇難地西北角的一處背風地點,墓穴長2米,寬1米,深1米。餘純順的遺體被放在一條雪白的被單上,上面蓋着他那條綠色的睡袋,輕輕放入墓穴中。他穿了一路的白底紅條T恤、揹包、草帽、紅色太陽鏡、睡墊、膠鞋和那把藏刀,被一起放入墓穴。

在墳墓堆起來後,一塊墓碑也被豎了起來。

墓碑上的字,是彭戈俠寫的:

“餘純順壯士遇難地

一九九六年六月十八日立”

8

餘純順遇難,帶來兩個疑問。

第一個疑問,他為什麼沒能抵達會合地點?

餘純順遇難的地點,座標為東經90°19'09’’,北緯40°33'90’’。在專業人員的認證核對和比較下,發現了餘純順未能抵達會合地點的原因:

餘純順在行進到羅布泊一個T字路口(東經90°18'44’’,北緯40°34'34’’)時,應該向右拐西行。但他走過了這個T字路口,往南偏東方向走下去了。

換句話説,是餘純順迷路了。

黃點為餘純順迷路的最後地點,綠線為原定路線

迷路的原因,眾人有很多猜測,也有可能和6月12日那場沙塵暴有關。

由於羅布泊沒有任何參照物,常規的辨向手段基本不起作用。在出發徒步穿越羅布泊之前,有人曾勸餘純順帶一台GPS,當時上海電視台攝製組帶了3台GPS。但由於時間緊迫,餘純順只能選擇放棄:

“我走了8年,從來沒有用過這玩藝兒。現在又有這麼多事,哪有功夫擺弄?如果給我3天時間,我一定學會用它!”

第二個疑問:他的死因是什麼?

根據法醫出具的《關於對餘純順屍體檢驗報告》中,官方給出的結論是:

“胃內未見食物殘留及胃液,胃粘膜有小片狀褐色出血。……餘純順的死因,系在高温環境下缺水而引起急性脱水,全身衰竭而死亡。”

這説明,餘純順在6月11日出發後,除了補充水外,沒有補充任何食物。而很可能是因為迷路,導致餘純順在高温之下得不到能量和水分補充,最終走向生命的終點。

事實上,如果餘純順能按照預定路線走向T字路口,再往西行3公里,那裏有滿滿一箱礦泉水和一箱食物,完全可以供他飲用和補充食品。

但是,已經沒有如果了。

1997年10月,上海電視台的宋繼昌編導,再次帶着一羣人,重新返回了羅布泊。

他們是來給餘純順用水泥、紅磚、木料重新修墓的。

重新修好的餘純順墓前,豎起了一塊大理石墓碑,正中書寫了“餘純順之墓”五個大字,嵌有餘純順的銅質頭像,墓碑左下角是一雙旅遊鞋的雕塑。

徐金玉也來到了墓碑前,流着淚用自己的口紅將墓碑上刻的字一一描紅。攝製組在一年後試圖尋找徐金玉,卻再也聯繫不上了。

之後的20多年,一批又一批的探險者經過餘純順的墓碑,都會下車憑弔。

餘純順的墓碑前,被來往的旅人們放了很多鮮花和酒。

而最多的,是水。

一瓶瓶滿滿的礦泉水。

餘純順墓碑

【饅頭説】

大概在兩年前,有一次和上海灘記者圈的“老法師”強熒老師喝酒。

喝到酣暢處,強老師就聊起了他的摯友餘純順,還説了自己對餘純順死因的不同看法。

不過,那次強老師的敍述,給我留下深刻印象的,是一件事。

那是在2005年,強老師隨一個探險團重走羅布泊,來到當年餘純順的遇難地,發現餘純順的墓碑被人都砸了。

當然,原先最早的那第一塊墓碑還在,被砸的是後來“緬懷者”豎立起來的近十塊大理石或木製的墓碑。

都是誰幹的呢?都是餘純順的“緬懷者”們乾的。

餘純順的事蹟傳遍全國後,“認親”的人也漸漸多了起來,這個説自己是餘純順當年最好的朋友,那個説曾經和餘純順一起出生入死過,而顯示友情的最好方式,就是去餘純順的遇難處再去豎一塊碑,寫上自己的名字。

也不能説這樣的行為完全不好,但由於豎碑的人越來越多,竟也引發了攀比之風:你用木頭做,我就用石頭做,你花3000元,我就花3萬元。最終導致相互之間的“敵視”:你前腳立好碑,我後腳就給你砸掉,燒掉。

強老師曾專門為此寫過一篇文章,文末的一句話是:

“羅布泊在無聲的哭泣。”

我想,如果餘純順在天有靈,目睹這一幕,哭大概是不會哭的,哭笑不得大概是會有的。

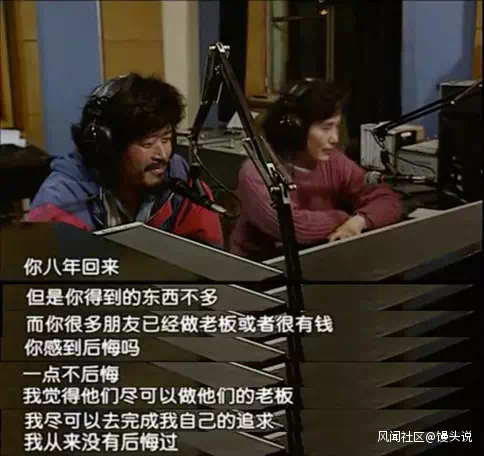

餘純順當年曾去上海廣播電台做過一期節目,叫《人到中年》。節目中,有聽眾打進熱線電話詢問,大意是:

“你的朋友們很多都去做生意了,做大老闆了,你後悔嗎?”

餘純順的回答是:

“我一點都不後悔。他們儘可以去做他們的老闆,我儘可以完成我自己的追求,我從來沒有後悔過。”

並不是説人的一輩子,要像餘純順那樣度過才算叫“無悔”,但餘純順值得羨慕的,是他心底裏一直有一種信念,一種理想,並且一直在孜孜不倦地實踐和實現。

這,才應該是餘純順給人最大的震撼。

我覺得那些豎碑的人,未嘗不是真的想緬懷餘純順,但比起某些形式上的東西,讓自己內心有真正的追求,也要有所敬畏,那才是最好的銘記方式。

在這一點上,餘純順倒是自己用過句泰戈爾的話:

“天空未留痕跡,鳥兒卻已飛過。”

值得回味。

本文主要參考來源:

1、《餘純順在羅布泊最後的日子》(彭戈俠 )

2、紀錄片:《生死羅布泊——餘純順之死》(愛奇藝,上海電視台紀錄片頻道攝製)

3、《餘純順,你永不能赴約》(尚昌平,《中國商界》,1997年9月15日)

4、《羅布泊:餘純順勇士墓碑被砸》(強熒,《文匯報》,2005年10月11日)

5、《探險家餘純順抱恨隕大漠,紀錄片編輯室有幸留遺客——上海電視台<壯行羅布泊>拍攝紀實》(楊申慶,《新聞記者》,1996年8月15日)

6、《餘純順在自學中成才》(錢漢東,《上海成人教育》,1996年10月15日)

7、《站在壯士的豐碑下》(鄭則忠,《人才開發》,1997年3月15日)

8、《餘純順:當代徐霞客》(王東鴻,《民族團結》,1994年6月10日)