當聲討田園女權成為潮流:反女權話語背後的男性焦慮_風聞

夙兴夜寐刘沫沫-2019-06-16 11:36

來源:界面新聞

反女權話語將女權劃分為“真女權”與“偽女權”兩個類別,這套話語背後是他們對男性的優越與團結被侵蝕的深深憂慮。

記者 | 羅廣彥

編輯 | 黃月

“我們處於性別戰爭的新時代,它的標誌是在網絡空間上直接指向女性的暴力與刻薄言論。”來自英國倫敦政經學院與美國南加州大學的研究者Sarah Banet-Weiser與Kate M. Miltner在2016年的一篇論文中,言簡意賅又憂心忡忡地總結了當前歐美女權運動面臨的全新狀況。用同樣的句子形容當前中國女權運動的局勢,似乎也恰如其分。

自從反性騷擾運動爆發以來,女權行動者們通過網絡媒體匯聚了無數女性的個人經驗,揭露社會中壓抑女性的客觀環境,衝撞大眾習以為常又限制女性的規則,激發了公眾對性別議題空前的熱情。在不久前,“Cherry中國”在發佈抽獎微博時,由於文案內容限定中獎用户的性別,有網友發出質疑認為其存在性別歧視,再度引起了網絡空間對女權話語的熱議。從反性騷擾到“Cherry中國”事件,越來越多女性用女性主義的話語公開地表達意見,參與到針對性別不平等的討論中。女性主義的力量似乎在1995年北京世界婦女大會之後,又一次達到了頂峯。

“Cherry中國”引起紛爭的微博以及部分評論

“Cherry中國”引起紛爭的微博以及部分評論

但是,在中國女性主義力量逐漸壯大的同時,反女權的聲浪也在相應地增強。愈發激烈與粗暴的性別衝突似乎蔓延到網絡空間越來越多的議題上,同時,與前文提到的兩位學者的斷言相似,我們可以觀察到越來越多直接指向女性與女性主義的網絡暴力。在“Cherry中國”事件中,質疑該官微是否存在性別歧視的博主,由於遭到蜂擁而至的網民的公開辱罵與騷擾,只能關閉微博的評論區。

反女權的聲音不滿女性主義對現有邊界與規則的衝撞,認為在中國,女性的地位已經高於男性,卻依然索要更多的利益,而男性的聲音卻被壓抑了,因此需要予以反擊。但在當今的中國,即使可能有許多潛在的擁躉,公然反對女權與性別平等仍無疑是荒唐的。因此,反女權話語將女權劃分為了“真女權”與“偽女權”兩個類別。他們聲稱所謂的“真女權”意味着女性在要求和男性同等權利的同時,承擔相應的義務,同時她們要求權利的方式應該是理性的、温和的,並且主要依靠個人奮鬥。而“偽女權”則包括既要求與男性相同的權利又不承擔與男性一樣的責任、貪慕虛榮、享受“性別紅利”的“田園女權”;也包括常常以中性化形象出現、情緒激動又不理性、常常蹭熱點四處“碰瓷”、不斷要求更多權利的“極端女權”,以及鄙視國內男性、拜倒在異族男性足下的“媚外女權”。反女權劃分“真”/“偽”女權的目的,在於表明他們反對的只是敗壞社會風氣的“偽女權”,對於“真女權”還是讚美有加的,即使沒有人能説清楚“真女權”在現實中的形象。

網絡流行的真假女權示意圖

網絡流行的真假女權示意圖

已經有許多文章反覆指出,反女權話語中的“偽女權”自始至終都不存在於女性主義的話語與主張中,甚至現實中是否存在這樣的女性也值得商榷。但在今天,詞語和概念在網絡媒體中可以隨意挪用修改,並在短時間內大範圍傳播。否認反女權話語中使用的概念的真實性、批判部分“女利主義者”污名化女性主義是沒有意義的,我們不如將這些概念當成反女權話語對女性的想象與構建,並據此分析反女權話語背後的社會與心理根源:為什麼他們願意相信這樣的形象?為什麼這些形象在社會輿論中的可見度那麼高?反女權的男性究竟在焦慮些什麼?

反女權話語背後是對男性的優越與團結被侵蝕的深深憂慮

日本著名學者上野千鶴子在《厭女:日本的女性嫌惡》一書中通過對日本社會的觀察與對文學文本的閲讀,對日本社會的厭女症心態做出了分析。她指出,在性別二元制的性別秩序中,居於核心位置的便是厭女症,所謂厭女症(misogyny)就是將女性看成慾望的客體加以蔑視——女性只能被擁有,因此是劣等的。而男性則通過一致蔑視女性,相互認同為更優越的性主體,這種特徵被稱為“男性同性社會性慾望”(homosocial)。男性之間的認可,是個體通過展示財富、權力、擁有的女性或性能力這種陽剛氣質達致的。同時,出於對男性失去性主體地位的恐懼,以及維持男性之間的團結的目的,他們會嚴格排除“同性戀”,即“像女人的男人”。正是由於這種機制的持續運作,男性始終處於優越位置的性別秩序得以穩定。

上野千鶴子《厭女》

上野千鶴子《厭女》

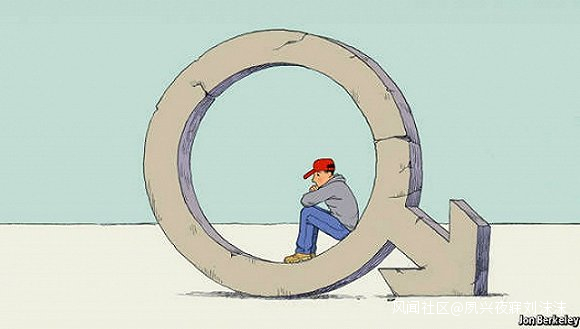

運用這種理論框架對中國的反女權話語進行分析,我們會發現,反女權話語的背後是對男性的優越與團結被侵蝕的深深憂慮,而這種憂慮來源於性別與階級的交織作用。界面文化(ID:Booksandfun)曾在《男性弱者的“紅色藥丸”:全球視野下“女權壓迫男性”的迷思》一文中指出,“男性弱者”成為普通中產階級男性攻擊“女權壓迫”的重要話語邏輯之一——他們要麼抱怨女性佔有的好處太多,佔據了男性本應該佔據的地位、資源與金錢,卻還要求被照顧的位置;要麼認為女性變得越來越勢利,在擇偶時要求更高的“價錢”,成為傾向於選擇成功男性、而對“弱勢”的男性不屑一顧的“拜金女”。簡而言之,這種邏輯認為,由於女性權利的擴張,許多男性受到了壓迫,應得的資源被奪去,而女性作為一種“資源”也越來越難以取得。這些男性認為自己在階級上是弱勢的,女性則是壓迫者的一員。

這種對“田園女權”的想象與攻擊,折射出的是男性在階級結構變動與性別秩序遭到挑戰時,擔心失去男性羣體認同的焦慮。當社會開放性逐漸下降,社會經濟不平等持續擴大,而女權話語與行動在社會輿論視野中出現,不斷衝擊着原來不言自明的性別規則與邊界時,許多男性驚奇地發現,用以彰顯男性優越主體以及贏得男性羣體認可的資源——地位、金錢、工作甚至女性——都無法如想象中那麼順利地獲得,這不僅讓他們產生了階級滑落的擔憂,更使之陷入了對男性之間認可紐帶斷裂、自己被認為“不夠男人”的恐懼中。

對“田園女權”的想象與攻擊,折射的是男性擔心失去羣體認同的焦慮

對“田園女權”的想象與攻擊,折射的是男性擔心失去羣體認同的焦慮

反女權話語中對“田園女權”形象的具體描述,能夠清晰展示出男性試圖向男性羣體解釋的、他們的焦慮與恐懼應該歸咎於什麼。他們運用“權利與義務對等”這個普通人能輕易理解的概念,解釋什麼是他們心目中的“真”女權,並將“田園女權”表述為“只享受權利,不承擔義務”的形象,認為她們在壓迫認真勤懇的男性。然而,如果我們仔細檢視反女權話語中的具體內容便不難發現:實際上,這裏的“權利”指的是特定女性能夠享受的父權紅利,例如結婚的彩禮、約會請客甚至是工作上的升遷等獎賞符合父權制標準女性的行為,而並非我們通常討論的平等權利;而“義務”指的其實是服膺父權制,成為女性“應該”扮演的角色——純真、温柔又體貼的男性附庸。

但另一方面,我們也可以發現,男性其實又很享受給予女性特權,例如“女生節”在國內的出現與興盛,就説明了性別秩序需要這種形式上男性向女性示好的展演:讚美女性性吸引力的橫幅、集體的示愛讚美活動以及鋪天蓋地的商業促銷。這恰恰是對厭女症的再一次確認:女性是需要被照顧、被關愛、被主導的淺薄客體,而男性通過這個過程,展示了自己作為性主體的位置,確認了男性羣體的優越性。

2018年山東大學威海校區三位女生抗議“女生節”橫幅

2018年山東大學威海校區三位女生抗議“女生節”橫幅

因此,反女權話語中希冀的“權責對等”實際上要求的並非讓女性放棄父權紅利,而是要求她們在享受父權紅利的同時,服膺現有的性別秩序。反女權話語正是通過構造這一形象來調和自己的焦慮與恐懼,並試圖回答為什麼“男性弱者”無法獲得男性羣體認可的:女性得到了過多的父權紅利,又不扮演她們本該扮演的服從、温柔又善解人意的“好女人”角色;正是因為女權的話語與行動出現,導致許多本應該屬於他們的金錢、工作被那些享受父權紅利、不稱職又不願意服膺性別秩序的女性奪走,就連女性本身也開始違反原有的性別刻板印象,無法讓他們好好“擁有”,而無法“擺平”女性又讓“男性弱者”的男性氣概大打了折扣。

反女權話語在使用“弱者”或“弱勢”這樣的詞彙時,常常是將男性與女性對比,認為當前男性才是“弱勢羣體”。然而,以厭女症的視角來看,“弱勢”其實是指相對於更高階級的男性而言,運用這套話語的男性是弱勢的。“貪慕虛榮的拜金女”形象實際上能夠清晰展現這一點:女性的形象依然是依附於男性、沒有任何獨立性的客體,甚至可以説是一種商品。對於“男性弱者”而言,女權讓本應屬於他們的女性有了更高的“價碼”與更“差”的功能,而這些女性期待的是比他們階層更高的男性。

正如美國作家Arthur Chu與上野千鶴子不約而同指出的那樣,過去的文化將女性與金錢和地位並列,認為只要男性好好工作奮鬥,遵照男性羣體的等級秩序,自然能夠“分配”到一個女人。當這個女性並未如約而至時,他們會擔心自己是否有充足的資源與陽剛氣質,能夠被男性羣體認可,乃至於自我厭惡。但這種自我厭惡依然是厭惡自己“不夠男人”,沒有足夠的財富以“擁有”能證明自己的女性,無法與更高階層的男性相比,而非真的覺得自己比女性弱勢,因為在這套話語中,女性依然只是一個待價而沽的商品形象。

至於被輿論激烈批評的“極端女權”的想象,則從另一面反映出了男性的焦慮與恐懼。她們完全拒斥了性別秩序中男性為主體的框架,既不要父權的紅利,也拒絕按照性別腳本展演,甚至激烈地要求徹底打倒男性。因此她們常常被想象為中性的形象,缺乏女性的柔美。我們可以看到網絡上大量對被認為是“極端女權者”的攻訐,除了辱罵以外,主要是對她們缺乏“女性優點”的攻擊,包括“醜”“肥”“沒人愛”等等。這種對其女性特徵的否定,正是因為她們威脅到了性別秩序最基礎的特徵:男性的主體性——當女性開始拒絕被動地接受性別秩序,而開始主動地衝撞所有性別歧視的規則,甚至比男性更有“陽剛氣質”時,男性無法那麼容易地將對女性的蔑視內化。

反女權話語對女權的形象構造,來源於男性努力彌補陽剛氣質、爭得男性羣體的自我認同的嘗試

反女權話語對女權的形象構造,來源於男性努力彌補陽剛氣質、爭得男性羣體的自我認同的嘗試

從這個視角來看,反女權話語對女權的形象構造,來源於男性努力彌補陽剛氣質、爭得男性羣體的自我認同的嘗試。儘管他們打着“弱者”的旗號,但從未真正將女性放在平等的位置。

創建一種新的架構、新的話語與新的行動

回到文章一開始的斷言,正處於性別戰爭新時代的我們該怎麼辦?這也是在最近反女權聲浪漸高的背景下許多人一直追問的問題。作者趙皓陽就在《女權之辯:真正的女權VS虛假的女權》一文中提出,我們應該放棄空談,放棄在社會輿論中擴大影響力,而轉向實踐;並且清洗其中“極端女權”的部分,女權運動才有戰鬥力。與他類似,許多人認為女權運動只是一羣中產階級女性在“嘴炮”而已,並沒有實際行動,也不關注底層人民。

實際上,中國的女權運動在社會各個階層都做過大量的實踐行動,包括反家暴、反性騷擾、農村女性自殺防治以及保護女工權益等,然而經常被忽視。當然,我們樂見中國的女權運動能夠繼續接觸到更多受到壓迫的底層女性,深入到更廣泛的社會議題。

此外,正如前文指出,這是一個“新時代”的性別戰爭,它以社交媒體為戰場,你無法阻止其他人挪用與歪曲女權的概念與理論。更不用説,反女權話語對女權的想象並不直接來自於女性主義者的發言,而有着更深層次的社會與心理根源;即使你與其他人切割,也不阻礙他們構造出新的話語與新的幻象,因此“清洗”或“劃清界限”都是一種毫無意義的行為。

以社交媒體為戰場的“新時代”的性別戰爭

以社交媒體為戰場的“新時代”的性別戰爭

我們還要意識到,這場性別戰爭中,中國的女性主義者還承受着額外的困擾。因為女性主義對於中國始終是一個舶來品,所運用的大量理論資源與話語體系都來自歐美國家。與日本和台灣地區類似,女性主義者總需要面對“崇洋媚外”的質疑:無論是從理論本土化的角度、懷疑西方的女性主義是否能適用於儒家文化,還是從現實政治的角度批判女性主義是西方國家的特洛伊木馬,甚至有一些自媒體會將其色情化,認為女性主義就是鼓勵中國女性追求外國男性的逆向民族主義。這其實也證明了厭女症在社會中的深刻印記:女性作為一種不理性、容易屈服於身體與感性衝動的性資源,如果不願意屈服於民族國家的男性,那一定就是要依附外國的男性。

“厭女症已經太深地刻進我們的身體。”這或許是女權聲音刺耳的重要原因。社會大眾被固有的性別秩序規訓已久,對社會各方面的性別不平等已經習以為常,當有聲音出來挑戰這些邊界時,很容易就會認為這些聲音是在譁眾取寵。這一方面是因為他們無法接受長期遵循的秩序,有如此大的道德缺陷;另一方面,由於性別秩序在社會結構中的基礎位置,人們無法想象打破父權制後,應該如何與彼此進行互動。正是因為缺少一個替代性的框架,身處厭女症社會的男性與女性即使對現存性別秩序的合理性有所懷疑質疑,也不知道在現實中如何表達、如何行動才算是超越了舊有的性別秩序,還可能常常因為使用舊有的話語被批判。如何交流,如何行動因此他們,最後要麼開始厭惡“政治正確”,只能滿懷疑惑地回到原來的話語中思考,要麼就在每一次談論性別時,都經歷痛苦的自我審查。

正如劍橋大學古典學教授瑪麗·比爾德對女權運動未來的悲觀宣稱:“總體上説,前景仍然頗為黯淡,距離顛覆那個男性化編碼的架構還很遙遠。”但至少我們需要創建一個新的架構、新的話語與新的行動:如果説“抽4個男孩送遊戲”有問題,那應該怎麼表達?如果紳士風度是貶低女性,恰當的行為又是什麼?男性如何具體參與到女權中來?在抵抗、拆解父權制的同時,提供一個新的編碼與架構,這才是對厭女文化的顛覆開端。

參考文獻:

Arthur Chu.(2014).“Your Princess Is in Another Castle: Misogyny, Entitlement, and Nerds

https://www.thedailybeast.com/your-princess-is-in-another-castle-misogyny-entitlement-and-nerds-1

Banet-Weiser, S., & Miltner, K. M. (2016). #MasculinitySoFragile: culture, structure, and networked misogyny. Feminist Media Studies, 16(1), 171-174.

點點(2017),《男性弱者的“紅色藥丸”:全球視野下“女權壓迫男性”的迷思》,界面文化

瑪麗·比爾德(2019),《女性與權力:一份宣言》,天津:天津人民出版社

上野千鶴子 (2015),《厭女:日本的女性厭惡》,上海:上海三聯書店

趙皓陽(2019),《女權之辯:真正的女權vs虛假的女權》