鋼絲繩下:失獨者的後半生_風聞

简单快乐-2019-06-26 13:40

RUC新聞坊 06-25 20:47 中國人民大學新聞學院

本期推送是人大新聞學院唐錚老師指導的《深度報道》課程第二期學生作品。李江梅、鄧依雲、陸安娜三位同學的《鋼絲繩下:失獨者的後半生》,聚焦失獨者的後續生活。

2017年3月27日,剛下工地的李小國看到手機上有四個未接來電。回撥過去,是兒子李俊傑的大學教導員,語調沉重而急切。

“請您快點趕來石家莊吧,您的孩子有生命危險。”

李小國再次見到兒子,是在醫院的太平間。兒子從冰棺裏被拉出來,頭偏向一邊,一道道又深又長的傷口,觸目驚心地蜿蜒在脖子上。即將大學畢業的他,在一個再普通不過的春日,被女友的前男友殘忍殺害,延展向未來的無數種可能被一把鋒利的匕首瞬間斬斷。

李小國把兒子送到殯儀館火化的那天,天上下着淅淅瀝瀝的小雨。一路走,雨一路下,轟隆隆的雷聲蓋過了斷斷續續的嗚咽和抽泣。李小國盯着車窗上的雨刮器有一下沒一下地擺動着兩條黑色長臂,想着自己失去獨子後的後半生該如何熬過。

人至中年,白髮送黑髮,李小國覺得自己像是走鋼絲掉了下來,重重地摔在地上,摔得雙腿粉碎,再也沒法站起來。

“從鋼絲繩上掉下來的人”——這是失獨羣體內部對自己人生際遇的抽象譬喻。在外人看來,他們是在計劃生育時代裏被意外磕碰出來的一條條疤痕,只要拿衣物遮蓋住,就沒人知道他們曾經或是正在經歷的痛苦和哀傷。

2019年4月2日“思獨日”,失獨父母們聚在一起紀念去世的孩子(艾咪供圖)

緩緩拉起的鋼絲繩

1982年9月,計劃生育被確定為中國基本國策,同年12月寫入憲法。

一紙紅頭文件,一條“只生一個好”的醒目標語,一些廣為流傳的“強制墮胎”故事,成為很多人的時代記憶。

1988年,苗霞被派往甘肅省擔任計生委副主任,此後一干就是七年。在這七年裏,苗霞數不清自己跟多少人講過多少次“一孩兒帶環,兩孩兒結紮”,也數不清自己在多少個市政府的大門口掛過多少塊“大黃牌”。

所謂“大黃牌”,其實就是一塊寫有黑色大字的黃色牌匾,上書:某某地區未完成某年度的人口任務,出示黃牌。

“算是一個人口警鐘。”苗霞笑着解釋道。

“黃牌”的威力不容小覷,在當時國家人口政策形成的高壓態勢下,有些地方縣委書記會拎着從政府大門上摘下的“黃牌”,跑到每個鄉鎮開大會,一羣人圍着一塊醒目的牌子發愁。

“上面的政策是一回事,但老百姓永遠有自己的選擇。”苗霞説起了在甘肅任職時經歷的一件趣事,“計生委會定期到農村檢查婦女的帶環情況,記得有一回我們檢查到一個婦女,X光照過去,醫生一瞅,環是有的,但位置怎麼看怎麼不對。一問,原來是自己偷偷把環兒給摘了,然後為了應付檢查臨時在褲腰帶上拴了一個小鐵環。”

也正是在那段時期,李小國響應國家政策的號召,忍痛打掉了妻子懷上的第二個孩子;

艾咪在農村插隊當大隊婦女主任,時常陪同公社鄉鎮計生幹部去農村挨家挨户地為已經生育的婦女帶環、做絕育;

而那時的姜麗也並不知道,這項國家公共政策會變成一塊懸在全國2億多獨生子女家庭頭頂上方的巨石,冷不丁地在某個瞬間砸下來,砸得她頭破血流。

1997年,苗霞開始在中國人口福利基金會擔任副會長兼秘書長。之前在甘肅計生委的工作經歷,讓她開始重視人口政策背後暴露出來的問題。

“當時誰也沒告訴我人口福利基金會具體要幹些什麼,在尋找基金會的服務對象的過程中,我就想到了能不能從計劃生育的問題入手。”

有人警告苗霞:“你不要搞事情,現在人人都在講成績,你不能去挑毛病。”

苗霞也不想去挑毛病,但毛病會自己躥出來。

何處寄餘生?

2002年,苗霞跟隨人口福利基金會的“幸福工程”項目在全國各地的農村開展實地調研。在尋訪貧困户的過程中,苗霞發現了幾户失獨家庭。

在成都一個偏遠的小鄉村裏,苗霞看見了一棟沒有屋頂的房子。推開門進去,房子裏面像俄羅斯套娃一樣套着一間簡陋的茅草屋。黑漆漆的茅草屋裏,一對年邁的夫婦坐在落滿了灰塵和草屑的土炕上。

苗霞打聽了一下,才知道這是一對失去獨子的夫妻。家裏蓋新房快要完工的時候,兒子病逝。老兩口不想完成那棟沒完工的新房,房頂就再也沒搭上,只是在房子裏又搭了間茅草屋作為後半生的棲身之所。

在之後的基層調研中,苗霞開始有意識地尋找有同類遭遇的家庭。

其中令苗霞印象最為深刻的,是一對浙江的老夫妻。“一説起這對夫妻,我就控制不住自己的情緒。”苗霞説着,眼眶裏泛起了一層薄薄的霧。

老兩口唯一的兒子在婚禮前夜騎着摩托車去看望未來的新娘,返回途中,迎面撞上了一輛大卡車。第二天,喜事變喪事,婚禮變葬禮。從此以後,夫婦二人斷絕了與外界的一切聯繫,每日將自己鎖在房間裏。院子裏的樹無人打理,枝椏瘋長;屋子裏的掃帚和簸箕被胡亂扔在地上。

夫妻倆靜靜地盯着苗霞的眼睛,半晌之後,顫抖着嘴唇説出了五個字:“我們要孩子。”

“我當時就崩潰了”,苗霞的聲音開始發抖,“我唯一解決不了的就是這個問題。”

同類的悲劇,在不同的角落裏重複上演,悄無聲息。

2016年7月31日,原本打算當天坐飛機回國的女兒給艾咪發了一條微信:“你是世界上最好的媽媽,但我是世界上最差的女兒。”不久後,她從公寓樓頂飛身一躍而下。那是她確診罹患抑鬱症的第八天。

艾咪用過各種方法勸女兒放棄輕生的念頭,説等她回國就帶她去吃她最愛的海鮮,説會給她找一個帥氣可靠的男朋友。窮盡自己腦海裏儲存的所有詞彙和語句,把未來的一切描繪得極盡動人而美好。

“但是已經來不及了,她想走,根本攔不住。”艾咪不願意去埋怨自己,更不願去埋怨女兒。她把女兒的死亡看作是上天早就定好的命數,怪不得任何人。

女兒離開之後,因為不想看到親人們紅腫的眼眶,不想承受朋友們同情的目光,更不想聽到同事們蹩腳的安慰話,艾咪斷絕了與外界所有人的聯繫,把自己關在家裏,每日給女兒寫詩歌文章,翻看女兒的舊照片,日日回想着女兒曾對自己説過的每一句話。

女兒説:“世界上有十四種智慧的女人,我全都做到了。”

女兒説:“我要努力賺錢,買下美國最美麗的莊園,養幾百只兔子,僱幾個工人,種一大片花。”

所有人都在勸艾咪走出來、向前看。誰都知道逝者已逝、生者要朝前看的道理,但只有在悲劇真正落在自己身上的時候,才知道這不過是一句正確的廢話。

“唯一的女兒離開,我怎麼能走出來,什麼時候能走出來?三年、五年、十年,還是一輩子?”

安葬完兒子,李小國攙扶着妻子回家。家裏的一切如昨。

大門上過年貼的對聯紅得刺眼,離家前吃剩的飯菜原樣擺在桌子上,灶台裏還癱着幾根尚未燃盡的柴火,衣櫃裏掛着兒子省吃儉用拿生活費給父親買的黑色大衣。

但兩人都清楚,這個家,早已支離破碎、面目全非。

生活一下子失去了所有的情感寄託。夫妻倆開始懼怕邁出家門跟外界接觸,懼怕任何節假日的到來,尤其怕看到別人家的孩子回家,因為知道自己再也等不回自己的兒子。

兒子走後,李小國因為腸胃病前前後後住了五次院,因為常常忘記吃飯,即使記得吃飯也覺得飯菜難以下嚥。妻子經常瞞着他偷偷跑去墓地,跪在地上用雙手刨着兒子墳頭的土,刨掉了指甲。

家裏的燈總是徹夜地亮着,晚上睡不着想兒子的時候,兩人就躺在牀上抱在一起哭,“只要一閉上眼鏡,孩子就在眼前晃來晃去。每天晚上都會夢到他,夢到他十歲剛出頭的樣子,吵着讓我帶他去江邊釣魚。” 早晨睜開眼睛,湧入腦子裏的第一件事就是怎麼幫死去的兒子討回公道,讓殺害兒子的兇手受到應有的懲罰。

為了幫兒子討回公道,兩人不顧千里迢迢,一遍又一遍地從湖北枝江坐大巴、坐火車前往石家莊查看案件審理的最新進展。有時一個月去兩次,有時兩個月去三次,兩年時間,往返了一百多趟,火車票摞起來有一本小字典那麼厚,差旅費前前後後花了四十多萬。

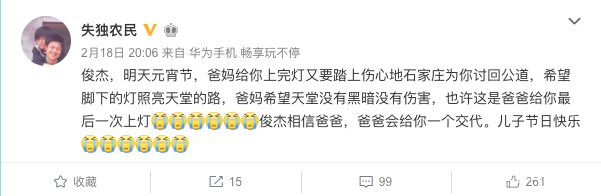

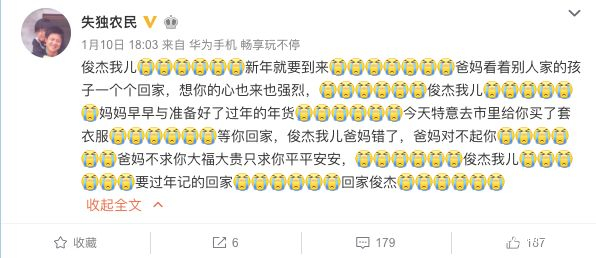

李小國還學着年輕人開通了微博,用“失獨農民”的賬號在網絡上為兒子的案件奔走呼號,發着帶有錯別字的微博思念兒子、呼喚正義。

李小國把自己浸泡在為兒子討回公道的忙碌中,從不敢抽出時間去想等到一切塵埃落定之後自己的生活該怎麼繼續。“我的家庭已經沒有未來了,以後死在家裏都不會有人知道,也沒有人會關心。我們不會有未來了……” 李小國説到最後,聲音越來越小,頭越垂越低。

鋼絲繩下重新出發

瞭解到眾多失獨家庭的悲慘遭遇,苗霞再也無法裝作視而不見。

當別的領導下鄉視察還在詢問“你們計劃生育工作取得了什麼成績?”的時候,苗霞的問題已經變成了“你們這兒有沒有實行計劃生育後獨生子女去世的問題?”

“聽的人都覺得這個領導的腦子是不是有問題。”苗霞笑着搖了搖頭,“大部分地方領導都不願意向我們反映失獨問題,因為計劃生育工作只負責抓人結紮。獨生子女死了以後怎麼辦?沒人管,也沒人知道該怎麼管。”

調研了大量失獨案例後,苗霞開始琢磨着怎麼把解決失獨問題轉變成一種政府行為。

調研回來以後,苗霞向一名新華社記者介紹了自己在調研過程中發現的失獨問題,這部分內容在之後被寫成了一篇內參文章,刊登在當期的《國內動態清樣》中。不久後,得到了時任國務委員和中國人口福利基金會會長的批示:“問題很重要,要認真解決。”

苗霞還在私底下里給時任計生委主任張維慶寫過一封信,吐露了自己在接觸失獨家庭之後內心的鬱結和感傷,希望能夠得到他對失獨問題的重視和支持。

“其他事都是領導佈置給我去做的,只有這件事,是我自己想做。”苗霞一字一句地説。

2004年兩會期間,時任國家主席胡錦濤在人口資源環境工作座談會上首次提及:“對因獨生子女傷殘、死亡和計劃生育手術併發症造成的困難家庭進行扶助。”這是政府第一次官方承認失獨問題的存在。

這次講話之後,各級政府都針對失獨問題不同程度地出台了相關的政策。但目前仍然沒有具體的解決方案。

“我們當時能做的只是把這個問題提出來,具體的解決方案,我們根本拿不出來。”苗霞無奈地説道,“我們統計不出失獨家庭的數字,因為計生委統計的是育齡人羣,超過49歲的都統一被劃出計生委的檔案名單。而出現失獨問題的,恰恰就是這部分人。”

2012年,中華女子學院的講師張靜第一次聽到了“失獨者”這個特殊的稱謂。當時的她正跟隨苗霞參加中國計劃生育協會組織的“生育關懷”項目,在全國15個省市內做專門針對失獨家庭的養老調查和探索。

在到吉林、重慶和甘肅進行農村入户調查的過程中,張靜發現,社會對失獨羣體的幫扶缺乏專業性,“失獨羣體的需求很大——精神空虛問題,醫療問題,未來的養老、陪護問題。其中最嚴重的就是創傷問題,而且這種精神問題並沒有人關注。”

因此在項目結束後,張靜決定繼續跟進這個羣體,結合自己的醫學、心理學知識和社會工作背景,把這件事當成自己的公益事業來做。

2012年, 張靜在甘肅進行農村入户調查時與一名失獨父親交談(張靜供圖)

而那些意外失足從鋼絲繩上摔下來的人們,也開始顫顫巍巍地從地上爬起來,抬頭去審視那根繩子的存在。

2012年6月6日,兩千多名失獨父母聯名向國家計生委遞交了《關於要求給予失獨父母國家補償的申請》,要求給予失獨者行政補償,並針對失獨家庭建立保障制度。

姜麗是當年那份申請文件的帶頭起草者,也是眾多失獨者中的一員,“我們想通過法律途徑解決失獨問題。”

在姜麗看來,當年的獨生子女政策是一項高風險的國家公共政策,“雖説發生意外的概率很小,但它確確實實存在。一旦不幸降臨到某一個家庭身上,對這個家庭來説,就是一個無法癒合的永久性創傷。因此政府有責任為國家公共政策暗藏的風險買單。”

2012年6月6日,失獨者在國家計生委等待申請行政補償的答覆(姜麗供圖)

2013年12月26日,國家衞計委、民政部、財政部、人社部、住建部五部委聯合印發了《關於進一步做好計劃生育特殊困難家庭扶助工作的通知》(國衞家庭發[2013]41號)。文件覆蓋了失獨羣體的經濟扶助、養老保障、醫療保障、社會關懷等諸多方面。

在張靜看來,“41號文件”具有一定的指導意義,但缺陷同樣明顯:“文件的原則性過強,操作性太弱。比如説裏面提到‘給予必要的幫助’,具體什麼是必要的幫助?”

在一些更激進的失獨者看來,這份文件只是政府為平息失獨羣體的頻繁上訪而想出的“緩兵之計”。

在文件標題和正文中多次出現的“扶助”二字就令不少失獨者感到不滿。在姜麗看來,“扶助”是“政府出於道義給予公民的恩賜”、是“一種高尚的慈善行為”。他們想要的不是“扶助”,而是“補償”。

“我們不是弱勢羣體,我們是政策的犧牲者。當年我們承擔了公民的應盡義務,按照國策要求只生育了一個孩子。現在我們失去了唯一的孩子,還連帶着失去了被贍養權、被繼承權、被監護權等等這些法律賦予公民的權利,我們希望國家能夠彌補我們因國家公共政策風險而遭受的權利損失。”

苗霞則認為,文件正文中那些“有條件發放”“給予必要幫助”“提供必要的補貼”等模稜兩可、一筆帶過的政策説明直接導致了政策在落實過程中的隨機性和不確定性。

“有些地方政府的工作安排甚至可以説是不近人情,比如有關失獨者的身份鑑別,要求失獨者必須張榜公佈自己的情況才能享受相應的政策補助。子女去世本來就夠難受的了,誰會願意把自己的傷疤扒開給別人看?”苗霞説着,面露不快。

就連文件中看起來最易落實的經濟扶助,在實際操作中也暴露出了諸多問題。

因地方政府財政能力、領導重視程度和失獨羣體數目的不同,不同省市的補助金數額之間存在較大差異。像京津、江浙滬、東三省、四川等計生政策嚴格、失獨羣體數量眾多的省份,因地方財政壓力大,失獨家庭得到的經濟扶助反而更少。“同命不同價”的遭遇使得失獨者羣體內部產生強烈的心理不平衡感。

“文件的意圖是好的,問題就在於難以在基層落實。各省市的衞計委説白了都是清水衙門,一沒權、二沒錢、三沒能力、四沒資源,平日裏被自己的本職工作忙得團團轉,所以也不能怪他們不願意接這個球。”張靜無奈地説道。

由於41號文件未能滿足失獨羣體的利益訴求,姜麗帶領着失獨者們繼續奔波着。

2014年1月6日,姜麗在四位失獨者代表的陪同下來到了北京,要求衞計委對之前提交的行政補償申請給予答覆。

當時衞計委的計劃生育家庭發展司的司長王海東親自接待了她們。針對她們的訴求,王海東口頭答覆道:“獨生子女的死亡與計劃生育政策之間沒有直接的因果關係,因此不適用於國家行政補償。”

因為口頭答覆無法作為提起行政複議的依據,姜麗要求衞計委能夠給予他們一個正式的書面答覆。衞計委領導答應了他們,承諾會在一個月之內將書面答覆交給失獨者。

一個月的承諾期限到了,書面答覆杳無音信。姜麗前前後後給衞計委打了五通電話,對方一直用“正在走程序,請耐心等待”回覆他們。

兩個月過去了,他們仍未等到那份書面答覆。出於行政複議60日申請期限的規定,姜麗不得不將王海東司長的口頭答覆作為依據寄交了行政複議申請,但申請未能通過。

這場與衞計委的拉鋸戰將他們靜坐等待的耐心一點一點地消磨殆盡。

三個月後,姜麗帶領着240多位失獨父母,帶着提前寫好的30多條意見再次來到北京。在門頭溝的維科酒店辦理好入住後,沒過多久,當地派出所就派來了警察,勸姜麗息事寧人,帶着失獨者們回去。

“我們是悲劇親歷者,知道有這個問題存在,政府或許不知道,我們去提醒一下,這有什麼錯呢?”姜麗反駁道。

次日上午十點,衞計委的領導來到了維科賓館的會議室。雙方經過溝通,衞計委承諾會盡快給予書面答覆。

2014年4月25日,失獨者們終於拿到了國家衞計委的書面答覆。在《信訪事項答覆意見書》裏,衞計委表示:“對獨生子女死亡家庭給予國家行政補償沒有法律依據。”

從2015年5月份開始,姜麗開始接連向北京市第一中級人民法院、北京市高級人民法院、最高人民法院提起行政訴訟。最終從三家法院拿到了一模一樣的裁定結果——“所訴事項屬於國家政策調整範圍,不予受理”。

歷時兩年,姜麗走完了所有的法律程序,法院最終裁定:失獨問題無法通過法律程序解決。問題被原封不動地拋回給衞計委。

但姜麗堅信維權的路還沒有走到頭,於是鍥而不捨地繼續與政府溝通,“關於給予失獨者行政補償的法理問題現在已經進入政府論證階段,我們在等論證結果。”

2015年5月4日,180名失獨者在北京市第一中級人民法院遞交訴訟狀(姜麗供圖)

但與此同時,一些失獨者維權的方式卻開始走向“極端”。

一些失獨父母在衞計委、信訪局大門前大吵大鬧,高唱“失獨之歌”。這使失獨羣體與政府之間的矛盾不斷激化,有些地方政府甚至把失獨羣體列入了掃黑除惡的“黑名單”。

在如此形勢下,張靜希望自己能夠成為政府和失獨者之間溝通的橋樑。

2014年,張靜聯合尚善基金會和幾位老師,成立了“關愛失獨暖心聯盟”。她的目標很明確:推動“失獨”幫扶的專業化、信息化和本土化——“專業化”是指調查、訪談時採取方法的專業化;“信息化”指更好地運用當前的數字時代,記錄好失獨者的信息,運營好失獨者的線上社羣;“本土化”則是因為“遠水救不了近火”,希望動員更多的社會力量關愛身邊的失獨者。

張靜將失獨羣體分為四類:領導失獨羣體的骨幹力量,失獨後再生養家庭,失獨後老人隔代撫養第三代的家庭,以及單身的失獨者。

對於那些相對理性,教育程度較高的失獨者,張靜會着力將他們培養成各地區失獨者社羣的領導者,給予他們充分的自主權,希望他們能帶動更多的失獨者理性表達訴求,增強和政府相關部門的溝通,而不是選擇走“偏激”的路。

同時,她也提倡政府相關部門同失獨羣體中的骨幹合作。張靜曾向信訪局局長建議:“下去調研,不要等着人家上門。”聯盟還會定期邀請全國各地的失獨家庭代表去某一個地方座談,給他們報銷交通費,給他們發言、溝通的機會。“發揮骨幹們的作用,而不是站在他們的對立面,這樣對政府的幫扶工作大有裨益。”

2018年, 張靜發起國內首期丁香花女性工作坊,旨在支持失獨單身女性,為她們提供身體、精神、生活等多個層面的幫助。(張靜供圖)

女兒去世幾個月之後,艾咪偶然在一個單身微信羣裏結識了一個網名叫“馬到成功”的失獨人。通過他,艾咪瞭解到,原來全國有很多跟她一樣的失獨人,也有很多專為失獨人設立的公益組織。

艾咪成長於書香之家,1982年從醫學院本科畢業之後,成為空軍總醫院的一名軍醫。失獨之後,艾咪決定用自己的專業知識來幫助那些與自己經歷相似的“同命人”。

2017年11月,艾咪和一羣失獨人聚集在一起成立了失獨關愛組織“藍天之家”,通過開辦免費的線上養生課程幫助失獨者們緩解悲傷。“我不希望大家站在街頭跟政府對着幹,我只想做一些實實在在為失獨人羣好的事情。”

艾咪建立了18個養生微信羣,用播客音頻軟件錄製養生保健課程發給羣裏的失獨人。曾因車禍引發腦震盪的艾咪常常靠着一牀被子,戴着眼鏡,一手拿着放大鏡,一手端着書,給大家講課,“每次都講到血壓升高。”

年近古稀,艾咪卻像年輕人一樣有熬夜的習慣,經常在凌晨十二點講課,講到一兩點鐘才睡覺,“這個時候最清淨,沒有人打擾。”

曾經有人惡意揣度並質疑過她:“你年紀這麼大了,自己身體有病,還有母親需要照料,你做這個圖什麼?”艾咪只是平淡地回應:“燕雀安知鴻鵠之志?”

很快,艾咪發現養生課程無法滿足失獨人精神上的需要,於是,她又開闢了旅遊羣、美食羣、心理關愛羣、單身羣等其他功能各異的微信羣。一傳十,十傳百,加入“藍天之家”的失獨人也越來越多,組織的規模也擴大到了七十多個羣、三千多人。

艾咪號召失獨人一起過春節、元宵節等一切失獨者不敢獨自面對的節日,牽頭組織起線上聯歡會,在微信羣裏直播來自五湖四海的失獨者們用心準備的歌舞節目。三年來,艾咪自費走遍了中國30個城市,探望生活困苦的“同命人”們,面對面瞭解失獨人的疾苦。一天24個小時,艾咪有18個小時都撲在自己的“失獨”事業上。

“藍天之家”的失獨者們將艾咪稱為他們的“領頭雁”,漸漸地,她不再輕易將對女兒的思念與悲傷表露在外。她覺得自己作為一個領導者,不能像其他失獨者一樣一直陷在悲傷的情緒裏,“那樣大家永遠走在死衚衕裏”。

“我覺得我找到了後半生追求的意義。”艾咪如是説,眼神堅毅。從她的臉上已經全然看不出命運對她打擊的痕跡。

2017年4月,藍天之家走進湖南懷化,艾咪在會議上發表講話(艾咪供圖)

2016年,全面二孩政策正式施行,標誌着實施了近40年的以獨生子女政策為核心的計劃生育政策正式落幕。

“獨生子女的時代已經徹底結束了,但我們這羣失獨父母還活着。失獨問題是計劃生育政策遺留下來的問題,這個問題只要有一天沒有解決,計劃生育的句號就永遠不可能畫上。”姜麗説道。

而對於一個又一個不幸的失獨父母而言,孩子離去給生活帶來的衝擊與影響,也永遠無法畫上句號。

想兒子的時候,李小國就翻出他小時候的照片,翻出他生前穿過的衣服,翻出手機聊天記錄裏他給自己發過的消息。

李小國到現在還記得最後一次跟兒子聊天的場景:

父子倆有一搭沒一搭地聊着近況,聊着晚飯時吃的醬豬蹄,互相説着無聊的玩笑話。聊到最後,兒子給父親發來了一段語音,十秒鐘,點開,是兒子的歌聲。

“如果你不愛我,就把我的心還我。”兒子五音不全地哼唱着。

李小國到現在都不知道這首歌的名字,只知道,那天晚上,遠在千里之外的石家莊,正下着連綿不絕的雨。