你以為黑暗童謠是西方文化的特產?其實中國也有_風聞

瘟疫公司搬砖部-最近在看《宋案重审》2019-06-27 00:06

文:曾子

太陽當空照,花兒對我笑。

小鳥説:早早早,你為什麼揹着炸藥包?

這首《上學歌》的暗黑版曾廣為流傳,大家唱這種歌的時候肯定不敢被老師和爸媽聽到,否則免不了一頓批評。

為什麼黑暗歌謠如此容易把我們洗腦?其實,看似胡編亂造的歌謠背後,有着它自己一本正經的傳播邏輯。

黑暗歌謠的原動力

不要覺得小孩子唱這種陰暗的歌是“故意”使壞……回憶你聽到小夥伴唱或者自己唱出來的時候,是不是心頭有一種爽爽的感覺?

這種“爽”是有來源的——在廣大兒童羣眾中流傳的黑暗歌謠,往往源於幾項基本肇因:失控的炸裂派(暴力)、懵懂的愛情(乃至性)和對抗世界的迷霧般自我(叛逆與尋求自我存在)。

也許我們能從這類地不分南北,人無別老幼,流傳時間跨度極長的童謠文本中,嗅出黑暗歌謠的本質。

比如這首:

星期天的早晨霧茫茫,撿破爛的老頭排成行。

警察一指揮,衝進垃圾堆,破鞋子破襪子滿天飛。

“星期天的早晨”:可以盡情玩耍的時間,不是星期一星期二,也不是週末的另一天星期六。1995年5月1日之後,中國才開始實行雙休日,冥冥之中註定了這場屁之狂歡要在星期天舉辦。

“霧茫茫”:謠言的傳播要有一定模糊性,茫茫的霧隱約勾勒出故事的謎樣背景,給人以不確定的刺激感。而且,太陽當空照的晴天已經拿去炸學校了,不宜重複使用。

“衝進垃圾堆”、“滿天飛”:由本該維護和平的警察叔叔一手指揮下,以暴力狀態衝擊正常秩序,開啓了狂歡的失控模式。

“撿破爛的老頭”、“警察”:是現實社會中成人構建的虛擬監督者。“不好好讀書,以後就去撿破爛/當乞丐”,“不聽話,就叫警察叔叔把你抓走”,教子無方的長輩在日常中生造出的話語霸權和控制型角色,進入孩子們的世界就成為被戲謔的典型。

這一首歌的後面長這樣:

在一個籠罩着迷霧的週末清晨,正在看戲的意大利國王、王后/公主(衍生角色)正和中國的孩子們造出了一場屁的狂歡。

XX放的屁,傳到意大利。

意大利的王后/公主在看戲,意大利的國王在放屁。

聞到這股屁,很高興,叫來兩個兵,去放屁。

誰放得響,當校長;誰放得臭,當教授;

誰放得不響也不臭,誰的思想最落後。

“意大利的王后/公主在看戲”:娘娘級別的女性出現,往往伴隨着愛情。

“屁”和屎尿相似,是現實社會中的違禁語,與生殖器官和排泄器官的自然聯結,又賦予了它們一層朦朧的性意味,孩子們通過肆無忌憚地使用這類詞語,在精神上獲得了本能釋放的滿足。

“誰放得響,當校長;誰放得臭,當教授”:校長和教授,一個是學校權力的象徵,一個是學術權威的象徵,現實社會中約定俗成的當校長、當教授的標準在這裏蕩然無存,孩子們連一個小指頭都不用動,就能在談笑間把來自學校的一切權力、權威徹底打倒。

還有這兩首估計80後的你也曾聽過:

我在馬路邊撿到一包煙,把它交到警察叔叔手裏邊。

叔叔拿着煙,對我把頭點……

《一分錢》的異版歌謠中,抽煙(易燃違禁品)、點頭壞笑的警察叔叔,才是屬於孩子們的警察叔叔。

恐龍特急克塞號,裏面裝着火箭炮。

善良美麗的公主,阿爾塔夏喜歡/嫁給克塞號。

公主與愛情,從此和王子幸福地生活在一起,是孩子們心中永恆的話題。順帶講一下“火箭炮”,在原版劇情中,克塞號就自帶頗為暴力的人間大炮缺省屬性,而在這首童謠中,“火箭炮”較之另一版本的“霞光號”,“P”結尾的爆破音,比“H”結尾的輔音更具聽覺上的暴力美感,就像日本人情緒一激動,就自稱nippon而非nihon一樣。

……

當然,孩子們只是嘴上開警察和校長的玩笑,並不見得真要對他們來兩下子,就像孩子們只是嘴上唱一唱要炸學校,並不是真的要動手製作炸藥包。黑暗童謠只是一場又一場純粹的過過嘴癮,無需強加給它們特殊的涵義,成年人如果過度干涉,可能只會適得其反。

押韻

無論是地下流行的民謠,抑或詩人筆下的詞句,只有適當的押韻才會使好作品如虎添翼,更加便捷、廣泛地四下流傳,遑論散播對象是心智功能尚未完全成熟的孩子們。

園有桃,其實之餚。心之憂矣,我歌且謠。不知我者,謂我士也驕。

《詩經》的《園有桃》一篇,就用押韻詮釋了歌謠的本質。

一螺窮,二螺富,三螺賣豆腐,四螺平平過,五螺騎白馬,六螺高帥富。

一首簡單的手指螺歌謠,曾讓擁有六個螺紋指頭的我,對自己未來的幸福生活深信不疑。

改編後的黑暗童謠,一旦恰如其分地押韻,就能得到孩子們的青睞。

趙錢孫李,隔壁打米。周吳鄭王,偷米換糖。

馮陳褚衞,大家一塊。蔣沈韓楊,吃了勿響。

節奏

良好的節奏感也必不可少。古代的啓蒙教育經典,《三字經》、《弟子規》等是三字一斷的句式,其他經典許多是四字一組的排法,便於記憶,又適合集體吟誦。

《左傳》記載了一首三、四字合用,節拍短促的歌謠,唱出了目前有文字記載的童謠第一聲。

丙之辰,龍尾伏辰,均服振振。

取虢之旗,鶉之賁賁。

天策焞焞,火中成軍,虢公其奔。

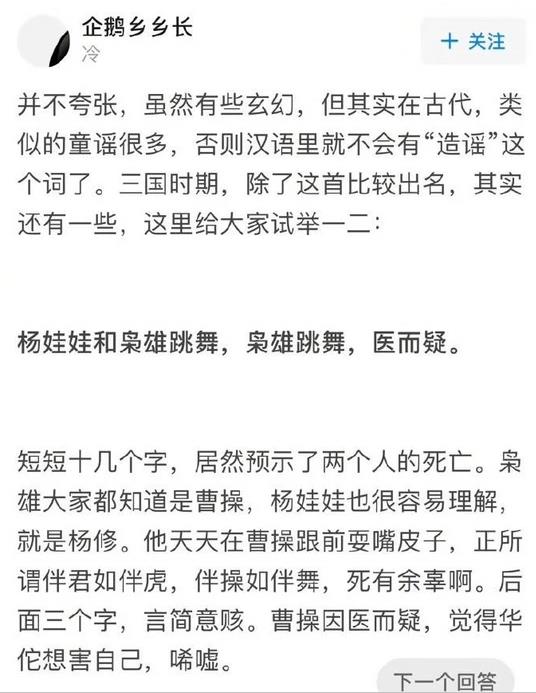

龍尾、鶉、天策都是天上星屬的名稱,這支占卜時引用的童謠,預言了虢國的滅亡,也為孩子們唱的歌塗上一層神秘的色彩。如同《搜神記》、《晉書》、《宋書》都記錄的一則三國時熒惑星化身吳國妖童的預言那樣:

三公鋤,司馬如。

短短兩節四拍,就對三國全滅,天下統歸司馬氏亮出了神奇的劇透。

其實,只要充分打開腦洞,就算句型不夠短,也能吼出節奏感。

大蜈蚣,小蜈蚣, 盡是人間業毒蟲。

夤緣扳附有百足, 若使飛,能食龍。

——宋理宗時童謠

擁有強烈的節奏感,即使缺少韻律,仍會在孩子們的腦中刻下抹不去的痕跡。

發展體育運動,增強人民體質。

全民健身,保衞祖國。

全民健身,建設祖國。

一~~二~~三~~四~~

是什麼樣的節奏感,才能創作出如此毫不押韻卻撩人心絃的異類句式,讓長大後的我們一念起來,就自動將線路切換到兩節八拍的正步模式,走進響徹進行曲的學校運動會,走到驕陽下的入場式隊伍中,在背襯已被汗水浸濕的女同學身後喊出年少時曾想快快結束的那段青葱歲月。

重疊的會話語境

有的歌謠,憑藉重複的語句和循環的用詞,暴力地佔有了絕對的話語霸權,讓聽眾五體投地地臣服於洗腦句式之下。

它們的洗腦,藏在“唧唧復唧唧,木蘭當户織”當中;

它們的洗腦,藏在“馬蘭開花二十一,二五六、二五七,二八二九三十一”當中;

它們的洗腦,藏在“阿里裏~阿里裏~阿里阿里裏”和“生命的火~~火火火火火”當中;

一代歌壇天王周董也不能免俗,在歌曲中愣是喊出了四節八個疊字,讓《霍元甲》一統武林、洗滌回憶。洋神曲也深諳此道,如O-Zone的《Dragostea din tei》(螞蟻雅虎之歌),Ylvis的《What does the fox say》(狐狸叫之歌),還有從頭到尾幾乎只有一個字的《Crazy frog》(叮叮的青蛤)等等,不再一一贅述。

就這樣,在去學校的路上,在課間的操場裏,在放學後的遊戲場中,學校、家庭雙重真空的無政府狀態留給結伴玩耍的孩子們一個自由的空間。於是,孩子們就使用自己的話語建構出不同於現實社會的異化世界,並用準狂歡精神在這個異化世界中消滅一切由成人定下的社會範式,找到真實的自我,無論這個自我是清晰的,還是盲目如迷霧般的存在。

用人話説,就是沒人管啦,盡情玩吧!

寫在後面

中國孩子口中傳唱的黑暗歌謠聽起來總是粗鄙的、惡俗的,充滿了童稚化低級趣味的,連扮演擬人角色的動物——枝頭小鳥,也做了炸校少年的親密戰友。

也許歌謠裏的中國鳥,並不是什麼好鳥,但外國歌謠中的鳥,聽起來也並非那麼天真無邪。伴隨英語世界無數孩子成長的《Mother Goose》(鵝媽媽)童謠集中,收錄了一首著名的《Who killed Cock Robin》(誰殺死了知更鳥),裏面唱道(https://music.163.com/song?id=429438115):

Who killed Cock Robin?

(誰殺死了知更鳥)

I, said the Sparrow,

(是我是我,麻雀説)

with my bow and arrow,

(我用弓和箭)

I killed Cock Robin.

(殺了知更鳥)

Who saw him die?

(誰見着了它死掉)

I, said the Fly,

(是我是我,蒼蠅説)

with my little eye,

(我的小眼睛)

I saw him die.

(看見它歸西)

Who caught his blood?

(誰抽走了它的血)

I, said the Fish,

(是我是我,魚兒説)

with my little dish,

(我用小菜碟)

I caught his blood.

(盛走它的血)

Who’ll make the shroud?

(誰要為它做壽衣)

I, said the Beetle,

(我來我來,甲蟲説)

with my thread and needle,

(針線活我精)

I’ll make the shroud.

(我來做壽衣)

……

All the birds of the air

fell a-sighing and a-sobbing,

when they heard the bell toll

for poor Cock Robin.

(當喪鐘響起,眾鳥齊哭泣)

而日本孩子們上學路上的歌謠中,有一首《雀の學校》是這麼唱的:

チイチイパッパ チイパッパ 雀の學校の先生は

(唧唧叭叭 唧叭叭 suzume no gakko no sensei wa )

むちを振り振り チイパッパ

(muchi o furi furi 唧叭叭)

生徒の雀は輪になって

(seito no suzume wa wa ni natte)

お口をそろえて チイパッパ

(o kuchi o soroete 唧叭叭)

まだまだいけない チイパッパ

(madamada ikenai 唧叭叭)

も一度一緒に チイパッパ チイチイパッパ チイパッパ

(mo ichido isshou ni 唧叭叭 唧唧叭叭 唧叭叭 )

相信無論是西洋的暴力鳥還是東洋的魔性雀,都會讓你迅速回歸本真,重新審視伴隨着中國鳥的那種單純快樂,加入孩子們一場接着一場並無惡意的慶祝當中。