權力制約構成的關係模式——場(二)_風聞

槐荫之子-无法感动他人 惟愿能感动自己2019-06-27 20:06

權力制約構成的關係模式——場(二之上)

在關於“什麼是場”的問答中,我們已經瞭解到,我們所在的客觀世界之任何自然性的事物,都是以場的形式來表現的,並且,我們已經見識與分析了一些場。

在這些見識與分析中,我們就能感覺與發現:場與場之間,其實是並不相同的。

電子、質子、中子、原子、分子、細胞,都是場;地球、月亮、太陽、太陽系、銀河系、河外星系,也都是場。可這些場之間,明顯地是相對具有層次性。這些層次之間的明顯的遞進性關係,顯示出場與場之間,是有層級的發展及躍遷關係的。

那麼,這些場與場之間,層級的發展與躍遷過程及機制,是怎樣的呢?

對自然界的場,由於科學技術的限制,我們目前還搞不大懂。然而,對於人類社會,特別是我們中華民族這個場,我們目前是比較地清楚我們這個場的發展歷史的。

所以,我們可以通過對我們中華民族這個場的發展歷史之研究,來探討一下,場與場之間,發展與躍遷的過程與機制。

作者在之前的《回望中華》之系列文章中,已經以史籍記載和傳説,與考古研究相結合的方法,對我們中華民族的發展歷史,做過粗略的梳理。

這裏,我們就以作者親自梳理出來的我們中華民族這個場的發展歷史作為藍本,來進行一番有關場與場之間發展與躍遷之過程與機制的分析與認識。

為了閲讀方便,我們根據歷史的發展脈絡,進行分段理解。

一 三皇時代

七千年前,在今天的東北遼西地區,有趙寶溝文化;在今天的甘、陝、晉渭水與黃河流域,有仰韶文化;在今天的河南、河北中原地區,有裴李崗文化和其她一些文化;在今天的山東泰山及其周邊地區,有北辛文化。

這四大文化,就是我們中華民族的四大源頭性文化。我們中華民族這個場,最初就是以這四大文化的主人們為主體,相互融合而形成的。

在河南濮陽西水坡文化遺址,發掘出一座距今6500年的“天蓋墓”。

這個“天蓋墓”是屬於趙寶溝文化。

這個“天蓋墓”的文化內涵,對應的就是史籍《三皇本紀》中記載的伏羲氏“有龍瑞,以龍紀官,號曰龍師”。她説明,最遲是在6500年前,趙寶溝文化的主人伏羲氏,就從遼西入主中原:“木德王,注春令,故《易》稱帝出乎震,月令孟春,其帝太皞是也,都於陳,東封太山,立一百一十一年崩”。

而在這個“天蓋墓”的上面,發掘出來的又是仰韶文化。

這兩種文化之間的疊壓關係,正好印證了《三皇本紀》中“諸侯有共工氏,任智刑,以強霸而不王,以水承木,乃與祝融戰,不勝而怒,乃頭觸不周山崩,天柱折,地維缺,女媧乃煉五色石以補天,斷鰲足以立四極,聚蘆灰以止滔水,以濟冀州,天是地平天成,不改舊物”的記載。

祝融氏就是伏羲氏。

伏羲氏的“羲”字,提示他們是以牧羊為主的草原民族(羊),但是,他們又種莊稼(禾),同時以龍為圖騰(丂),最主要的是,他們尚武好戰(戈)。

但是,“羲”同“兮”音,又配以一個“伏”字,意思是他們打了敗仗,在逃跑過程中以伏擊的方式阻擊敵人的追擊,累得氣喘吁吁。

所以,考察整個“伏羲”之含義,她就是他們的後人黃帝部族,給自己的祖先所封的諡號。

而“祝融”之“祝”,是祭祀;“祝融”之“融”,是冰雪融化,可以開始農業生產了;兩個字合起來,就是權力的象徵,意思為:他們就是奴隸主。

這個“祝融氏”之名號,正好與“共工氏”的名號相對應。“共工”就是雙手握着工具進行勞動,就是奴隸的意思。所以,祝融氏就是從遼西入主中原的伏羲氏;而共工氏就是被伏羲氏所征服的中原地區原居民,也就是裴李崗文化和其她中原文化的主人。

那麼,女媧氏又是誰呢?

在後來的馬家窯文化等仰韶文化末期的一些遺址中,我們就發現了晚期的仰韶文化的主人們,是以蛙為圖騰的。

所以,女媧氏,其實就是早期的仰韶文化的主人。女媧氏這個名號,也應該是他們的後人神農氏炎帝部族,給他們這些祖先所封的諡號。

女媧氏又“號曰女希氏”。這其實是黃帝部族給女媧氏所封的諡號,意思是承認女媧氏和伏羲氏源出一脈,都是華胥氏的後裔,但是,黃帝部族不承認女媧氏是和伏羲氏進行共同祭祀的、自己部族的直系祖先。

從中原地區的賈湖文化中,我們就發現了具有宗教內涵的龜殼,所以,《三皇本紀》中的“斷鰲足以立四極”,可以認為,是依託中原文化的宗教意識,而進行的一種促進四方和解,以實現“四方結盟”、“天下共和”的宗教活動。

但是,在《三皇本紀》這樣的重要典籍中,只出現了祝融氏(伏羲氏)、共工氏、女媧氏這“三極”,何來的“斷鰲足以立四極”之第“四極”呢?

從考古學的證據來看,當時確實是除了這“三極”之外,還有一個第“四極”的。那就是山東地區的北辛文化之主人。

在女媧氏“斷鰲足以立四極”之後,仰韶文化就取代趙寶溝文化統治了中原,從半坡文化類型演變成了廟底溝文化類型;趙寶溝文化,就演變成了紅山文化;而北辛文化,就演變成了大汶口文化。

這樣的文化現象,充分説明,北辛文化是參與了當時天下政治文化之融合與統一的進程的,只是,史籍中沒有明確地記載下來而已。

但是,後來的唐朝詩句中“龍馬精神海鶴姿”這樣的文學描述,又是怎麼來的呢?

要知道,“龍馬”,就是“龍”,而且,正是趙寶溝文化入主中原那個時期的“龍”,就是濮陽西水坡文化遺址中出土的那種“龍”。在這之前與之後,“龍”,就都不是“龍馬”的那種樣子。

所以,“龍馬精神海鶴姿”的典故,只能是出自伏羲氏部族入主中原的那個時代。而“海鶴”,也只能是北辛文化之主人們的圖騰。

“龍馬精神海鶴姿”的典故,就是提示,北辛文化的主人們與趙寶溝文化的主人們打過仗,並且,雙方是旗鼓相當,互不示弱。

還有一個文化現象,也可以佐證北辛文化的主人們是屬於當時“四極”中之“一極”,是參與了當時中華民族的政治文化之融合與統一進程的。

至今,山東地區還有關於“泰山石敢當”的文化習俗,網上就有很多出售能夠“辟邪鎮宅”的“泰山石”之網店。而考古發現,在大汶口文化的早期,大汶口文化的成年人們,都有長期口含石球和拔除門牙的習俗。

那麼,山東地區這些與石相關的文化習俗,是怎麼來的呢?

聯繫到《三皇本紀》中伏羲氏為“木德王,注春令,故《易》稱帝出乎震,月令孟春,其帝太皞是也,都於陳,東封太山”,以及“女媧乃煉五色石以補天,斷鰲足以立四極,聚蘆灰以止滔水”的記載,以及紅山文化牛河梁大型宗教性遺址中的“鍊銅遺址”,我們可以想象到,《五行圖》學説,其實是早在伏羲和女媧時代,就已經產生。

伏羲氏之所以為“木德王,注春令,故《易》稱帝出乎震,月令孟春,其帝太皞是也,都於陳,東封太山”,就是因為,《五行圖》學説中的“春季屬木”,“木居於東”。

由於春季是一年四季中的第一季,也就是一次五行輪環中的第一輪,而伏羲氏在農業生產來臨的這一個世道大輪環中,是第一個稱霸為王的,所以,他們就認為,他們部族的德運屬於與春季相對應的“木運”。那麼,根據五行學説中“木居於東”的説法,他們所居住的“正位”,就理應在東方。

這就是他們要“東封泰山”,攻打山東地區北辛文化之主人們的原因。

但是,在伏羲和女媧那個時代,金屬還沒有出現,或者,即使出現了,也沒有得到人們的認識。

史籍中對於金屬出現的記載,最早是“黃帝採首山銅,鑄鼎於荊山下”,和“葛廬之山發而出水,金從之,蚩尤受而制之,以為劍鎧矛戟,是歲相兼者諸侯九;雍狐之山發而出水,金從之,蚩尤受而制之,以為雍狐之戟芮戈,是歲相兼者諸侯二十”。

而考古發現,金屬銅在中國地區的最早出現,並且被人們所認識與利用,也確實是與這個時間點相吻合的。

距今6700-6000年左右的仰韶文化半坡類型中的臨潼姜寨遺址,曾經出土過一塊半圓形的銅片,還有一個殘缺的管狀銅。根據鑑定,這兩塊金屬銅,其主要成分是銅和鋅,基本上可以稱之為黃銅。但是,之後幾百年到一千多年的時間內,中國地區就再也沒有金屬出土。直到距今5300年-前4100年左右的馬家窯文化,東鄉林家遺址中出土了一把青銅小刀,根據鑑定,確定是範鑄青銅。

這一個範鑄工藝,而且,製成品是刀具,就充分證明了,這時候的人們,不僅見識到了金屬,而且,已經對金屬的性質,有了充分的瞭解與認識。

所以,史籍記載黃帝和蚩尤使用銅器,是可信的。

那麼,據此來看,具有“金生水”、“金克木”、“土生金”、“火克金”之內容的《五行圖》,就只能是產生於黃帝與蚩尤時代或其以後的時代。

那麼,伏羲與女媧時代的《五行圖》之説,又是怎麼回事呢?伏羲氏的“木德王”,又是從何而來呢?

聯繫到“女媧乃煉五色石以補天”,“聚蘆灰以止滔水”,和紅山文化牛河梁大型宗教遺址中的“鍊銅遺址”,我們可以想象,伏羲和女媧時代的《五行圖》,是存在的;只是,裏面沒有“金”。那時候,《五行圖》中處在“金”之位置的,應該是“石”。

因為,在金屬沒有出現之前,石器,就是作為與金屬器具相同性質的器具使用的。“石”的性質,與“金”的性質是相等的。

這樣就能夠解釋,山東地區為什麼會具有“以石辟邪”的“石”文化了。

因為,伏羲氏自封為“木德王”,那麼,他們去進攻山東,他們就相對於山東人,成為了“木妖”。

而山東人要對付他們這羣“木妖”,當然就只能利用《五行圖》中“石克木”的原理,來藉助自己神山上的石頭——“泰山石”,來剋制他們這羣“木妖”了。

這就是山東地區“泰山石敢當”之風俗的來歷,也是大汶口文化的早期居民,喜歡口含石球和拔除門牙的原因。

口含石球,就可以得到“石氣”的護佑。

而因為牙齒是活的,是可以生長的,這就相當於人們身體內的“木”。

作為一個被“石運”所護佑的部族,他們體內的“木氣”過多,當然是對他們的運氣不利的。所以,他們就要儘可能地拔除一些自己嘴中的牙齒,除去他們體內“過多”的“木氣”。

相對的,紅山文化牛河梁大型宗教遺址裏,出現“鍊銅遺址”,其實那不是“鍊銅”,而是紅山文化的主人們在舉行“以火克石”的宗教儀式,也就是“煉石補天”的宗教儀式。

因為,他們部族的德運屬“木”,而“石克木”,所以,他們通過“以火克石”,就能夠保證他們部族的“木運”不被“石氣”所克。

但是,傳説中的女媧氏“煉石補天”,又不是這個意思。

女媧氏的“煉石補天”,就是根據“石生水”而“火克石”的原理,來“以火克石”,避免“石生水”,從而從源頭上制止洪水的泛濫,以達到消滅洪水的目的。

女媧氏“聚蘆灰以止滔水”,同樣是根據《五行圖》學説中“火生土”、“土克水”的原理,來舉行焚燒蘆葦的宗教儀式,以通過蘆葦變成的“土”,來阻斷洪水的蔓延。

這樣通過考古發現與歷史傳説相結合,我們就可以推斷,“斷鰲足以立四極”中的“四極”,就分別是遼西趙寶溝文化的主人伏羲氏(祝融氏),甘陝晉地區仰韶文化的主人女媧氏,中原地區裴李崗文化以及其他一些文化的主人共工氏,山東地區北辛文化的主人,我們姑且稱之為東夷氏。

在女媧氏“斷鰲足以立四極”,促進“四方結盟”的時候,伏羲氏部族的主力,或者是他們部族的領導階層,並不在遼西,而是被其他三大部族聯合戰敗,逃到了今天長江以南的的湖南地區。他們的領導層,就以湖南地區的衡山作為他們的神山。

這樣,作為四大部族的神山,分別代表四大部族的“四嶽”,就分別是北嶽恆山,代表共工氏部族;南嶽衡山,代表伏羲氏部族;東嶽泰山,代表東夷氏部族;西嶽華山,代表女媧氏部族。

在“四嶽”之外,另有一個“中嶽”嵩山,就是天下結盟時大家所共同敬立的天下共同的神山。

這樣,四大部族就通過“五嶽”,特別是“五嶽”中之“中嶽”嵩山的敬立,而由原來的四個各自獨立的小場,形成了以“中嶽”嵩山為中心的中華民族這個大場。

這也就是我們中華民族從政治、文化,兩個層面上的正式形成。

中華民族正式形成的時代,就是伏羲和女媧之後的神農氏炎帝時代。

然而,神農氏炎帝時代,中華民族這個場,到底是一種什麼樣的狀態呢?

由於是“斷鰲足以立四極”、“四方結盟”,所以,中華民族這個政體這時候的政治內涵,就還是以“四極”為主;而由“四極”所擁戴的盟主,不過是虛尊其位,實際上,是並沒有一言九鼎的主導性權力。

當時的盟主,其實就像今天的聯合國秘書長,只不過是起到召集會議的聯絡性作用。

所以,就像一個家庭中,孩子很受各方喜愛,卻並不會被各方所敬畏,無法實現對各方的制衡一樣,當時的盟主,雖然受各方尊敬,但並不會對各方形成切實的制約能力,無法對當時的天下,起到中樞性的主導作用。

也就是説,當時的中華民族這個場,實際上是一個空心性的場,是一個像家庭一樣的空心性的場。

這樣的一個場,是沒有什麼中樞性的主導力量,來主導大家,共同應對大家所面對的共同問題的。

好在當時東、西、南三方,都有伏羲氏和女媧氏這兩個實力雄厚的部族獨當一面,而東邊,又面臨大海,不會有什麼外患來襲,所以,從外部形勢來説,當時的中華民族這個場,環境還是比較寬鬆的。

二 五帝時代

但是,農業生產的特點,決定了三皇時代的農業生產方式,就是奴隸主驅使奴隸勞動的奴隸性大規模生產的方式。

而這大規模的奴隸,既然因為“四方結盟”,不能從各個部族的外部獲得,就只能是從各個部族的內部獲得了。

所以,在“四方結盟”,天下太平的情況下,各個部落,為了創造一個自己部落的最好的生產方式,就不能不從本部族中的其他弱勢部落下手,尋求土地與奴隸規模的最大化,尋求農業生產規模的最大化。

這種部族內部的強弱矛盾,實際上也是一種階級矛盾,她必然地導致天下部落中,部族意識的消解,天下意識的增強。

也就是説,在本部族強勢部落的壓力下,一些弱勢部落為了求生存,就不惜背叛本部族,而尋求得到其他部族中,一些同病相憐者的支持,尋求與其他部族中的弱勢者抱團取暖。

這種歷史邏輯與事實,我們可以從考古學,以及相關的歷史傳説中得到印證。

直到現在,民間還有“鯉魚跳龍門”的“魚化龍”之説法。而考古發現,魚是仰韶文化中半坡文化時期仰韶文化之主人們的圖騰,也就是女媧氏部族的圖騰。

考古學又發現,到了仰韶文化的廟底溝文化時代,也就是女媧氏部族變化成神農氏炎帝部族之後,他們的圖騰,就又以蛙為主。而在後期的馬家窯文化中,蛙圖騰又由大肚皮弱四肢的形象,變成了細肚皮強四肢的形象。也就是説,蛙也化成了“龍”,變成了“蛙龍”。

這種意識形態的變化,反映了神農氏炎帝部族中的一些人,在思想意識上對於本部族的背叛,而皈依於了伏羲氏部族強勢的龍圖騰。

無獨有偶,在神農氏炎帝部族出現“魚化龍”和“蛙化龍”現象的同時,共工氏部族中,也出現了“龜化龍”的現象。

在今天陝西省黃陵縣的黃帝陵陵園內,有一座天黿神慧像。她是黃帝陵的守護神。

而這個天黿神慧像,很明顯就是由龜轉化而來,就是一個“龜化龍”。

這個“龜化龍”,顯示了共工氏部族中的一些人,對於他們本部族之意識形態的背叛,而皈依於了伏羲氏部族強勢的龍圖騰。

但是,在神農氏炎帝部族,和共工氏部族中的一些人,背叛自己部族的意識形態,皈依於伏羲氏部族的龍圖騰時,伏羲氏部族的子孫軒轅氏,也就是黃帝,卻選擇了背叛自己的族源,而皈依於自己所投靠的共工氏部族姬姓部落。

《三皇本紀》中記載,伏羲氏“始制嫁娶,以儷皮為禮”。

這就是説,伏羲氏部族,是最先進入父系社會的。

而關於“后土夫人廟”的傳説,表明以“后土夫人”為代表的共工氏部族,直到“天下結盟”之後,也就是在神農氏時代,還是處在母系社會。

“姬”,原意為胸部豐滿的美豔少婦。“姬水”,顯然是一個還停留在母系社會的部落所佔據的地方。

這實際上就是表明,姬水這個地方,是共工氏部族中的某個部落所佔據的地方。

考古發現,黃帝發家的地方,也就是河南新鄭,正是當年中原本土文化裴李崗文化的大本營。

史籍記載,黃帝為少典氏之公孫。

也就是説,他的部落出自少典氏,但是,他的祖上,不是少典氏之領袖的長子,因此,他們就不是少典氏的權位繼承者。

而少典氏,又是個什麼身份呢?

少典氏部落,原本居住在陝西省西部,也就是黃帝死後,其陵墓所在的那一帶。

然而,少典氏本是屬於伏羲氏部族,他們本應該是生活在東北遼西,或者是長江以南的湖南地區才對,為什麼他們又會生活在陝西的西部地區呢?

這隻能是用一個原因解釋,就是,他們原本是當年女媧氏“以濟冀州”時的戰俘。

伏羲氏部族並沒有攻伐過女媧氏部族,女媧氏部族原本和伏羲氏部族沒有深仇大恨,甚至於他們還是幾千年前的同胞兄妹。

女媧氏之所以“以濟冀州”,去幫助共工氏打垮伏羲氏,僅僅是出於平衡天下勢力,避免唇亡齒寒的考慮,所以,他們對於戰敗後的伏羲氏部族成員,就沒有必要趕盡殺絕。

但是,由於伏羲氏部族的主力在戰敗後逃往湖南,無法追趕,回東北老家的路,又被這些戰俘的死敵共工氏部族所阻斷,這些戰俘即使被女媧氏所釋放,也別無其它生路,他們只好依仗女媧氏部族的保護,隨女媧氏部族的部隊回到陝西。

這也算是他們葉落歸根。

因為,甘、陝地區,原本就是幾千年前他們的祖先沒有和女媧氏分道揚鑣時的故土。

也正是因為他們來到陝西,來到女媧氏部族的大本營,正是因為他們實行的是父系制,而女媧氏部族實行的是母系制,他們又和女媧氏部族通婚,所以,才有黃帝和炎帝同源卻不同族的情況發生。

黃帝,是少典氏部落的男人娶女媧氏部族的女人所生的後代;炎帝,是女媧氏部族的女人與少典氏部落的男人進行走婚所生的後代。他們雖然血緣相同,卻生活在不同的族系,所以,就有不同的族系歸屬。

因為是生活在女媧氏部族的地盤上,所以,少典氏的勢力,是單薄的。

又因為在伏羲氏部族當時所生活的三大區域中,他們的人數最少,地位也最低,所以,他們在伏羲氏部族中,也是沒有存在感的。

而黃帝部落,在這個勢力單薄、沒有存在感的少典氏部落中,又是一個公孫性的小部落,也就是更不得志,更加沒有存在感。

這也就導致黃帝部落,和神農氏炎帝部族以及共工氏部族中的一些弱勢部落,會同病相憐、抱團取暖。

於是,為了向他們所投靠的共工氏部族中的盟友表示親近,他們就,改姓為姬。

《國語·周語》説:“我姬氏出自天黿”,“天黿之分,我之皇妣”。

妣:是死去的母親;考:是死去的父親。“如喪考妣”,就像死了父母一樣焦急與傷心。

這句“天黿之分,我之皇妣”,正好説明了,“天黿”就是共工氏部族中一些部落的圖騰,是一種“龜化龍”,而周朝貴族的母系祖先,就是來自於共工氏部族中的一些母系制部落;他們的父系,就是來自於伏羲氏部族的黃帝部落。

在歷史的根本發展趨勢,是由階級矛盾決定的這個前提下,中華民族這個場,在“四方結盟”近千年之後的進一步融合,於其外在的表現上,又是四大部族之間的你死我活。

首先,是共工氏,也就是后土氏的後裔夸父氏,與女媧氏的後裔神農氏炎帝聯合,共同對付伏羲氏的後裔軒轅氏部落所領導的黃帝部族。

“夸父不量力,欲追日景,逮之於禺谷。將飲河而不足也,將走大澤,未至,死於此。應龍已殺蚩尤,又殺夸父,乃去南方處之,故南方多雨”。

這裏的“夸父追日”之“日”,實際上不是指真實的天上之太陽,而是指當時的神農氏炎帝。

這是一種比擬性的説法,就如今天所説的“共產黨像太陽,照到哪裏哪裏亮”。

“將走大澤”,就是説,在炎帝戰敗後,夸父氏又打算經過菏澤,前往山東去聯合蚩尤氏,共同對付黃帝部族。

“應龍已殺蚩尤,又殺夸父,乃去南方處之,故南方多雨”。

這個“應龍”是誰呢?

“應龍”就是當初被趕到湖南的伏羲氏部族之主力部隊的後裔,他們這時候,已經從湖南遷往安徽含山,在巢湖邊建立起了根據地,就是今天的凌家灘文化遺址。

在夸父氏準備經過菏澤前往山東的時候,應龍就先在山東打敗了蚩尤氏,然後,又在菏澤湖邊半路截擊,打敗了夸父氏。

為什麼“應龍已殺蚩尤,又殺夸父,乃去南方處之”呢?

這就是説,應龍的戰爭目的,與黃帝的戰爭目的,是不一樣的。

應龍打的是部族戰爭,黃帝打的是階級戰爭。應龍是要消滅伏羲氏部族當年的所有對手的後裔,讓伏羲氏部族的後裔一統天下;而黃帝則是要鋤強扶弱,不分部族地建立一個“同此涼熱”的太平世界。

道不同不相為謀。

而黃帝這邊,顯然是比應龍這邊更加人多勢眾。

所以,應龍只好離開中原,甚至離開他們的北上根據地——巢湖邊的凌家灘遺址,而往更南方去,重新開闢他們的新天地。

凌家灘遺址的突然放棄,與良渚文化的突然興起,可能就是這同一個事件的兩種表現。兩個遺址的主人,可能就是同一撥人。

但是,黃帝的理想是好的,卻是與當時生產力水平所造就的生產力文化相矛盾的。

當時的生產力水平,需要、和鼓勵的,就是土地和奴隸的規模化,就是要倚強凌弱,霸凌天下。

所以,在他統一天下之後,在他的這個集權中心建立起來之後,在他的集權中心與廣大弱勢部落之間,必然地會出現一些阻擋他這個中央集權與弱勢部落之間相聯繫的梁強,也就是貴族諸侯。

面對這些新生的貴族諸侯,黃帝的中央集權,能夠慨然而起,繼續戰鬥嗎?

恐怕不等他再一次打響內戰,更大的考驗,就迫使他,不得不與那些貴族諸侯相妥協了。

紅山文化的衰落,或許是表明,紅山文化的主人們,隨着中原黃帝部族的崛起,而紛紛南下了。

然而,隨之而來的小河沿文化的興起,則是表明,黃帝部族失去了他們的老家,失去了他們的祖籍地——遼西地區。

遼西地區這片土地的失去,也許其本身,並不意味着什麼,也許是伏羲氏部族的後人們能夠承受的。

因為,伏羲氏部族的後人們,本來就不喜歡這個地方,本來就在爭先恐後地離開這個地方。

但是,自己部族千百年來的經歷,不是意味着,一旦這片土地被別的部族佔領,別的部族,就也可以一樣,以這片土地為跳板,而入侵中原嗎?

所以,黃帝部族,為了中原地區的長治久安,就不得不“北逐葷粥,合符釜山,而邑於涿鹿之阿”。

黃帝“邑於涿鹿之阿”,就是立都於現在的河北省北部,這其中的戰略考量,顯然是要隨時應對來自於遼西地區的敵情。

可是,他最後的歸葬之地,又是在他的近祖少典氏當初的發源之地——陝西橋山。

整個陝西,都是神農氏炎帝部族過去的地盤,所以,橋山周圍的居民,應該是以神農氏炎帝部族的後裔為多。

而黃帝陵的護衞之神,又是一座“天黿神慧像”,意思是説,是共工氏部族之後裔中一些部落的神靈,在保護着黃帝的陵寢。

這一切,説明了什麼呢?

這説明了,黃帝的忠實擁躉,不是他的那些同胞兄弟——伏羲氏部族的後裔,而是那些與他族源更遠、甚至毫不搭界的神農氏炎帝部族、和共工氏部族之後裔中的一些人。

這也就説明了,以黃帝為首的中央集權,與當時以伏羲氏部族之後裔為主的一些諸侯貴族,是具有深刻的矛盾的。

同時,這也説明了,代表着天下秩序的中華民族中央集權、中華民族這個場的中樞性主導結構,當時的實際地位,其實很憋屈。她對當時的中華民族這個場,並沒有決定性的主導能力。

也就是説,這時候的中華民族這個場,雖然形成了一箇中樞性的主導結構,但是,這個中樞性的主導結構,相對於與這個場的向心力相抗衡的離心力的發出者——那些貴族諸侯,還很弱雞。

也正是這個原因,在黃帝之後的顓頊、帝嚳,作為當時的中央集權的繼任領導者,其實都很努力。

比如説,他們在陝西北部建設“石峁城”,以與北方遊牧民族進行長期的軍事鬥爭。

但是,由於內部掣肘過大,對外戰爭,就難有成效。

以至於一鼓作氣,再鼓而衰,三鼓而竭。到堯、舜的時候,就完全墮落,甚至於“流共工於幽陵,以變北狄;放讙兜於崇山,以變南蠻;遷三苗於三危,以變西戎;殛鯀於羽山,以變東夷”。

這其實是要通過“欲加之罪,何患無辭”的政治迫害手段,來迫使一些被壓迫的部落,以罪人的身份,去為那些腐朽的養尊處優者守衞四方。

這樣的糜爛到極點,就最終導致物極必反,從而迎來了大禹時代。

三 夏商周時代

大禹時代相對於五帝時代,其中央集權,是進一步地加強了,也就是中樞性的主導結構相對於反對中樞性主導作用的貴族諸侯勢力,是更加有力了。

不過,大禹時代的這種政治變革,不是由於內部的生產力的變化所促成的,不是新的生產力決定新的生產關係的結果,而是由於長期的外部壓力所造成的內部結構的應激性反應。

大禹時代,生產力水平,仍然是大規模奴隸化的生產水平;生產關係,仍然是奴隸階級與奴隸主階級相互對立統一的生產關係。

這樣的一種生產關係,決定了部落兼併、土地與奴隸不斷集中的歷史趨勢,仍將繼續。

只是,由於長期與北方遊牧民族作戰,導致整個華夏集團的民族主義意識增強,貴族諸侯的“自由主義”思想不得人心,所以,就在強勢的新統領大禹之領導下,迎來了政治變革。

大禹的變革目標主要有兩條,一是劃分“九州”,二是制定“五服”。

其中,劃分“九州”,早在顓頊時代就進行過一次。這就和女媧氏當初的“立四極”一樣,也是一種對於各方面的勢力範圍之劃分,等於是一種“立法”。而“立法”的目的,也就是為了“講禮”,是為了建立一個各方之間,可以相互尊重的和平秩序。

不過,相對於女媧氏的“立四極”和顓頊大帝的“分九州”,大禹時代的“分九州”,又多了一層政治含意,就是外交宣示。

女媧時代,四大部族結盟之後,就沒有外敵,也就沒有外交。

顓頊時代,與北方遊牧民族水火不容,所以,也是沒有外交。

而到了大禹時代,華夏農業民族與北方遊牧民族的長期對峙、相互消耗,使得雙方都很疲憊,雙方也就都具有尋求妥協的願望,所以,就產生了外交行為和外交政策。

大禹的“分九州”,一方面是對內“立法”,建立新的“禮制”秩序;二方面,也是對外部的北方遊牧民族宣示,“九州”的範圍,就是華夏民族所堅守的範圍,遼西地區不在“九州”的範圍之內,就不屬於華夏民族的堅守範圍。這等於是以放棄對於遼西地區的“聲索”為條件,與北方遊牧民族講和。

在小河沿文化消失之後,遼西地區在幾百年的時間裏,是一片文化空白。直到大禹時代,才興起了夏家店下層文化。

在這個空白時期,遼西地區的實際佔領者,其實就是夏家店下層文化的主人們。

只是,由於華夏民族不放棄對於自己這片祖籍地的“聲索”,拒絕與他們和談,所以,他們就不敢在這片土地上安心地居住和生產。

直到大禹改變外交政策,放棄對這片土地的“聲索”,他們才得以安心地在這裏居住下來,從而創造了夏家店下層文化。

這也就為雙方贏得了幾百年的和平時間。

這也是幾百年後,夏朝的遺老遺少們,在被商朝推翻之後,能夠選擇向北方逃亡的心理基礎。

相對於“分九州”,大禹的“定五服”的意義就要更大一些。

在這之前,華夏民族的盟主或帝王,都是沒有“工資”可拿的。

他們的權力,一方面是來源於其本部落的實力;二方面,是來源於大家對他這個最高領導者之志同道合的認同與服從。

而通過這種“五服”納貢,一方面是將大家對於帝王的認同與服從,從形式上更加制度化,從而更進一步地強化;二方面,則是通過這種經濟上的不斷輸送,加強了帝王家族的實力,從而以經濟強盛的手段,保證了中央集權的穩固,為社會整體的長治久安,打下一個更為牢靠的基礎。

但是,這種納貢制度的產生,也使公權力變得私有化,從而使公權力之掌握者的公共服務意識,不再那麼純粹。

這不僅導致公權力掌握者本人的公共服務意識減弱,而且,也導致一些能夠接近於公權力之掌握者的人,都會產生取而代之、為了自己的一己之私而謀取天下公權力的野心。

這是“家天下”產生的直接原因,也是“家天下”產生之後,後宮、宦官、太子、權臣等等,不斷上演權位爭奪戰的原因。

不過,真正決定歷史之宏觀走向的,並不是這些野心家們的權位爭奪戰,而是生產力水平制約下的階級矛盾,是以生產力水平為基礎的生產關係。

夏啓建立“家天下”之後,由野心家篡權導致的“太康失國”,其真正的原因,可能不是太康遊獵不歸,而是帶領太康的兄弟們作“五子之歌”的太康之母親,利用其“母親”的身份幹權亂政,製造了內部不和,從而導致來自外部的有窮國首領后羿及其親信寒浞的相繼篡權。

而後來少康能夠復國並且實現中興,則説明中央集權的穩固,是人心所向,大勢所趨。

但是,中央集權能夠在一定程度上壓制貴族諸侯的梁強勢力,維護社會的穩定,卻並不能夠完全阻止由生產力的文化性質所決定的部落兼併的趨勢。

所以,經過一段時間的發展,就有了夏后帝孔甲時代的“夏后氏德衰,諸侯畔之”。

其實,“諸侯畔之”的真正原因,並不是“夏后氏德衰”,而是“夏后氏力衰”。

是這些諸侯貴族通過不斷的部落兼併,已經力壓處在中樞性主導性結構位置的夏侯氏政權,從而形成了尾大不掉的局面。

所以,後來的“桀不務德而武傷百姓,百姓弗堪,乃召湯而囚之夏台”,恐怕就不是“桀不務德而武傷百姓,百姓弗堪”,而是諸侯貴族的勢力膨脹,威脅到了王權,使得夏桀深感危機。夏桀試圖削弱諸侯貴族的實力,卻遭到了反彈,於是,不得不先從華夏之外邦下手,試圖通過兼併屬於華夏之外邦的商湯等部落,來增強自己的實力,以徐圖後計。

但是,他的這個謀劃,被早就在旁邊觀察他一舉一動的諸侯貴族們看破了,所以,在諸侯貴族們的強力干預下,他不得不又釋放了商湯。

而商湯也從這個過程中,發現了華夏集團的秘密和自己的機會,於是,就發起了聯合夏朝諸侯貴族,討伐夏桀的戰爭。

“湯修德,諸侯皆歸湯,湯遂率兵以伐夏桀”。

這個記載説明了,華夏民族作為一個場,由於其中“熱愛自由”的諸侯貴族勢力強大,而代表着弱勢部落之向心力的中樞性主導結構——中央集權的權威與權力又過於稀鬆、羸弱,使得這個場,本身就到了一個頻臨分裂的零界點,所以,一旦商族作為另一個場靠過來,即使她本身並沒有多大的力量,卻只要她輕輕一碰,就把這個華夏民族之場,給碰裂了,她也就可以乘虛而入,取而代之。

作為一個文化更為落後的部族,商族文化不足以顛覆華夏文化。也就是説,商族作為一個場,其慣性,不足以剋制華夏民族這個場的慣性。所以,商朝幾百年的歷史,就只不過是在重複夏朝昔日的故事罷了。

所以,周初大封建的歷史,其實是與夏朝之“諸侯皆(畔夏)歸湯”的歷史相銜接的。

夏朝末年之諸侯貴族們,皆(畔夏)歸湯,其根源就在於,一次次的部落兼併,使得諸侯貴族之實力,可以挑戰王朝之實力,王朝無法行使自己的中央調控權力,從而導致天下分崩離析。商湯滅夏,只不過是撿了個現成的平宜罷了。

那麼,周朝要吸取夏朝的教訓,重新鞏固中央權力,維持天下的長治久安,就不能不嚴格地限制部落兼併,防止諸侯貴族之實力再次地過分膨脹。

這就是周初提出“普天之下莫非王土,率土之濱莫非王臣”之口號,同時實行大封建的歷史邏輯。

但是,由於周朝統治者推翻商朝,本身就是以小博大,是聯合其他許多很有實力的部落共同舉事而成功的,他們自身並沒有太強的實力,能夠完全地掌控一切,沒有能力將一些有實力的部落,弱化到便於自己掌控的地步。所以,周朝就相對於夏朝,更加依賴於“禮制”,而無法夯實自己的“法制”基礎。

比如,在夏朝建立的諸侯納貢制度,到了周朝,就不是作為法制制度來實行的,而是作為一種禮制制度來實行,諸侯根據自己的情緒,可以不納貢。

這就使得所謂的“普天之下莫非王土,率土之濱莫非王臣”作為一種口號,而只能是一種口號,只能是一種理念,根本就無法落到實處。

也就是説,部落兼併,諸侯貴族實力膨脹,危害王權的趨勢與結果,從最基本的法制層面,就是雖可預見,卻無法阻止的。

這就是後來的周厲王時期“國人暴動”及“周召共和”的根本原因,也是周幽王被殺於驪山,西周滅亡、平王東遷的根本原因。

但是,到春秋戰國來臨,東周滅亡,秦國一統天下,就不僅僅是周朝法制不健全的原因了,而是諸侯無禮、與生產力發展、上升到了一個新的水平,農民階級與地主階級相互對立統一的生產關係,取代奴隸階級與奴隸主階級相互對立統一的生產關係,等各種矛盾相互作用的結果。

春秋戰國時代鐵器的出現,使得家庭化小生產,成為更具優勢的農業生產方式。

這一方面提高了生產力,改善了生產關係,促進了經濟的發展,使得一些率先實行變法,也就是一些從法律制度上消滅奴隸階級與奴隸主階級對立統一的生產關係,確立農民階級與地主階級對立統一的生產關係的諸侯國家,也率先發展壯大;同時,也迎合了部落兼併,諸侯競相爭霸的歷史慣性,使得部落與諸侯相互兼併與爭霸的最終結果,就是天下重新歸於統一,就是中央集權的重新確立。

這個中央集權的重新確立,是建立在農民階級與地主階級相互對立統一的生產關係之上的。這樣的一種生產關係,不再需要地主階級通過強大的武裝來壓迫農民階級從事生產,所以,各個個體性的地主,就再也沒有維持自己的個體性武裝力量的必要。

這就給中央集權實行郡縣制,確保軍政分開,軍隊和地方政府,分別對中央負責,分別對皇帝負責,打下了良好的經濟基礎和政治基礎,也就從根本上解除了地方實力派以武力的方式對於中央集權的威脅。

這相對於過去的諸侯貴族具有各自的獨立武裝,可以對王權形成直接的武力威脅的狀況,就是一個歷史性的改變。

四 小結一下

從奴隸階級與奴隸主階級的對立統一,到農民階級與地主階級的對立統一,這是一個根本性的社會局面之轉變。

這個根本性的社會局面之轉變,説明了作為同一個華夏民族,她的前後兩個場,在本質上是絕然不同的。

但是,這兩個本質上絕然不同的場,又具有前後的連貫性,又具有歷史上的統一性。

從更大的範圍上來説,她們其實是同一個場,就是同一個以華夏民族來命名的場。

這個場,由神農氏炎帝時代的空心性的場,進化到五帝時代實心化、但行使中央集權的中樞性主導結構之主導能力卻又不很強的場,再進化到夏、商、周時代,中央集權的主導能力基本上勝過了地方性諸侯貴族的自由能力,卻又常常地被地方性諸侯貴族的自由能力所超越的場,最後進化到秦漢時代,皇權基礎牢固,地方上再沒有豪強勢力,能夠與代表中央集權的皇權勢均力敵的場,這個發展過程中的場的結構,是越來越緊湊,中樞性主導結構的主導能力,是越來越強。

而這個場的結構越來越緊湊,中樞主導能力越來越強的根本原因,如其説是由於生產力水平的提高,是由於生產關係的進化,倒不如説是由於這個場的人文文化的進化。

文化,就是植根於人類社會這個場中的每一個人之頭腦中的思想。

文化思想,是一種意識形態,是一種思維慣性。

這種思維慣性與每個人之本體之間的關係,就是“質”與“物”的關係,就是事物的慣性與其存在狀態之間的關係。

任何事物一當在其內外環境條件的作用下產生,它就具有保持其既定狀態不變的性質。

這種性質,就是慣性。

慣性寄託於事物的存在狀態,又制約其存在狀態,使其存在狀態按照慣性的傾向性、趨勢性去與環境發生作用。

文化思想,是人的意識形態,是人的思維慣性。這種思維慣性來源於客觀環境對於人們的存在狀態的作用,又反過來左右人們,按照她的傾向性、趨勢性去對客觀環境進行反作用。

而客觀環境對於人們的存在狀態的作用,有兩種方式。一種是生產力水平的作用方式;還有一種,就是地方性的、歷史性的作用方式;。

這就導致人們的文化思想、思維慣性,也有兩種,一種是人文文化,一種是生產力文化。

人文文化,就是地方性的傳統文化;生產力文化,就是由生產力水平導致的生產方式所決定的文化。

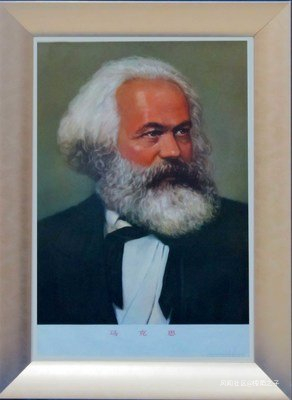

對於生產力文化在人類社會發展過程中的作用,馬克思主義哲學,是具有深刻的見解,所以就有“生產力決定生產關係,經濟基礎決定上層建築”的這個著名論斷。

東方社會與西方社會,都是產生過奴隸階級和奴隸主階級的,也都是產生過農民階級和地主階級的。

也就是説,從生產關係這個人類社會的本質與層次上講,東、西方社會的發展過程與形式,是一致的。

然而,在人文文化方面,東、西方社會,卻是大不相同。

東方人具有陰陽性的思維方式,西方人具有科學性的思維方式。

陰陽性的思維方式,就是以目標物為焦點,把注意力集中於焦點與視域之間的比較。

焦點為陽,視域為陰。

陰陽相對,相互比較,就得出對於焦點的看法,也得出對於視域的看法,從而形成世界觀,進而形成價值觀。

科學性的思維方式,就是以目標物為焦點,把注意力集中於焦點內部的結構。

通過對焦點內部結構之聯繫性的觀察,發現焦點內部的主次關係和秩序關係,從而形成世界觀,進而形成價值觀。

正是由於這種思維方式的不同,導致東西方視覺所看到的景象不同。所以,東方傳統,習慣於稱目標為“物”-“事物”;西方傳統,習慣於稱目標為“質”-“物質”。

然而,“物”-“事物”,與“質-“物質”的內涵,顯然是不同的。

東、西方文化概念中的“質”之概念,也是不同的。

東方文化概念中的“質”,是形而上的,是“性質”;西方文化概念中的“質”,則是形而下的,是“質數”。

這就形成了東方文化的關係性的世界觀,和西方文化的數目性的世界觀;形成了東方文化的整體性的價值觀,和西方文化的個體性的價值觀。

世界觀與價值觀的不同,就決定了人們的思維抉擇的不同,就決定了人們的行為方式的不同。

伏羲氏南下入侵中原,是受當時生產力水平所產生的生產力文化所驅動的,是為了適應當時的生產力水平之發展而進行的殖民性擴張。

但是,在女媧氏、共工氏,和東夷氏的共同阻擊下,伏羲氏的這種符合生產力文化之性質的殖民擴張,被制止。

但是,伏羲氏並沒有被消滅,而是與其他三大部族,實現了結盟。

而伏羲氏沒有被消滅,並不是其他三大部族,沒有能力將他消滅。只是因為,其他三大部族,不想將他消滅。

少典氏能夠在女媧氏的地盤上平安地生活下來,就是明證。

後來,生產力文化的繼續發展,導致殖民擴張,在各個部族的內部進行。

而華夏民族,又以黃帝取代炎帝建立中央集權的,變華夏民族這個原本空心性的場為實心性的場的方式,對這種歷史的趨勢進行反動。

雖然中央集權的這種反動,沒有遏制住生產力文化的繼續發展,沒有阻止住歷史發展的必然趨勢,卻是有效地降低了社會對抗的烈度,因而,使得華夏文明,成為世界上“四大文明古國”中,唯一一個流傳至今的文明,使得中華民族的歷史,成為了世界上最為悠久的民族歷史。

而相對的,西方文化的世界觀與價值觀,決定了西方民族的“唯我獨尊”之特性,決定了西方民族總是喜歡“自由民主”,喜歡順應環境與時勢,物競天擇、適者生存、擇優汰劣。

因此,西方民族,其實不是沒有歷史,而是沒有留下歷史。

西方民族由於習慣於無底線競爭,所以,就總是“你方唱罷我登場”。

結果,是唱來唱去,演員,都唱不見了;留下的,就是一羣什麼也沒有看到,什麼也沒有聽到的觀眾。

另一方面,正是由於華夏民族的“逆天而行”,在奴隸化大規模生產的階段,中華民族的上層建築之形態,就相對於西方,從土地的私有制,提前進化到了土地的分封制。

到了農民化小生產的階段,中國的土地制度,實際上就不再是分封制,而是分配製。

而西方社會,土地的分封制,是到了農民化小生產階段才實現的。

這也就導致馬克思主義學説,在劃分人類歷史的發展階段時,把土地封建,作為一個歷史階段來劃分。

聯繫到中國的土地封建提前到了奴隸化大規模生產階段的這個歷史事實,這種劃分,顯然是不對的。

歷史階段的劃分,必須聯繫到一個歷史階段的本質,必須聯繫到一個歷史階段的生產力水平及其所決定的生產關係。

生產力決定的生產關係,是一個社會的本質;而經濟基礎所決定的上層建築,就不是這個社會的本質,她更多地是一種受制於人類社會的人文文化,而形成的各具特色的社會現象。

而土地分封制,就不是一種由生產力水平所決定的生產關係,她只是一種由經濟基礎所決定的上層建築,只是一種由人的主觀意志所決定的一種社會現象。

所以,按照生產力決定生產關係這個社會的本質來劃分,已經過去的人類歷史的發展階段,就應當是原始共產主義階段、奴隸化生產階段、農民化生產階段、資本化生產階段。人類未來所追求的方向,就應當是社會化生產階段。

在這幾個社會階段中,前三個社會階段已經過去,人類社會目前正在經歷的,是資本化生產階段。

資本化生產階段的社會基本矛盾,是工人與資本家在勞動成果之分配上的矛盾。而這個矛盾的基礎,就是生產力水平仍然有限,也就是生產能力與市場開拓能力的雙不足。

目前的人類社會,生產能力有限,市場開拓能力也有限。而一旦這兩種能力都達到無限,人類社會,就進入到了下一個階段——更高級的社會化生產階段了。

到那個時候,社會的基本矛盾,就是勞動者與消費者之間的矛盾了。勞動者因為產生了勞動價值,所以就要追求相對較高的社會地位。而消費者人數佔據優勢,這本身就形成了一種比較優勢的社會地位。這就要看人類的智慧,怎麼去平衡這兩種社會地位的能量了。

當然,將來的事情,我們大可不必操心,我們目前,重要的就是要做好當下。

而怎樣做好當下,我們還是要回頭看,還是要“温故而知新”。

五 秦漢 魏晉南北朝時代

秦漢以後的中華民族這個場,相對於秦漢以前的華夏民族這個場,在層次上是提高了一個級別。

代表中樞性主導能力的中央集權,這時候,是比以前強悍了許多。

不過,兩相對比,她們還是具有相似之處;她們之間,實際上還是一個歷史的循環。

秦漢以後直到隋唐時代,中國社會,雖然消滅了諸侯貴族階層,卻又出現了一個門閥士族階層。

門閥士族階層就和從前的諸侯貴族一樣,對下,兼併中小地主;對上,凌辱與威脅皇權,實在是這個歷史階段的不安定因素。

然而,為什麼他們會成為這個社會的不安定因素呢?

諸侯貴族,之所以成為先秦時代的不安定因素,是因為他們代表着生產力,代表着生產力的發展方向;他們的價值觀念,是與生產力水平所營造的生產力文化之價值觀念一致的。

奴隸化生產階段的生產力文化,就是鼓勵土地擴張,鼓勵奴隸數量規模化。而諸侯貴族,就是順應這個生產力水平的激勵機制而行事的。

諸侯貴族如果不兼併弱小部落,他們怎麼實現土地擴張?怎麼實現奴隸數量的規模化呢?

那麼,秦漢以後的門閥士族呢?

作為秦漢以後的社會不安定因素,他們也同樣是代表着生產力,代表着生產力的發展方向。他們的價值觀念,也是與這個時代的生產力水平所營造的生產文化之價值觀念相一致的。

農民化生產階段的生產力水平,就是鼓勵多收養佃户,多收租。而不兼併其他的地主,不掌握大量的土地,你怎麼去多收養佃户,怎麼樣去多收租呢?

只是,門閥士族與諸侯貴族,也有不同之處。

諸侯貴族是憑藉着手中的武力挑戰王權,從而給社會帶來不安定,以實現自己的規模擴張。

門閥士族的手中,沒有武力。

但是,他們有權力。

他們直接掌握着朝廷中的一部分政權,從而通過將手中之政權的私有化,實現與皇權的分庭抗禮,直至徹底地把控朝廷,凌辱皇權,將皇帝變為自己的傀儡。

那麼,門閥士族,又是怎麼樣攫取政權的呢?

主要就是依靠他們手中的文化。

“天子失官,學在四夷”。

春秋戰國之前,文化,是隻掌握在朝廷的手中的。

朝廷所設立的每一個官職,其職位,都是由任官者世代相傳。

這樣,文化,也就壟斷在依附於朝廷的一些職業官僚手中。

然而,由於周室凋敝,加上王子之間爭權奪利,導致朝廷的一些專職的官員失去經濟來源,而不得不從朝廷出走,去投靠各路諸侯,或者私下講學,自謀生路。

這就導致以往由朝廷專控的文化,逐步地散落到民間。

而學得文化的民間人士,反過來又可以通過自己所學的文化,去朝廷或諸侯門下求官。

但是,這些民間人士與原來的職業官僚又有所不同。他們往往會有自己的家業。

這樣,他們就有可能利用自己當官所掌握的權力,來為自己的家業發展服務,使自己的家業更上一層樓。

這是門閥士族產生的一個原因。

門閥士族產生的第二個原因,就是朝廷為了平衡各種勢力,也不得不籠絡一些勢力,讓他們進入朝廷當官。當然,代表這些勢力的當官之人,他們也得有文化。

而由於當官必須有文化,文化又必須通過教育來獲得,教育又必然是要花錢的,所以,時間一長,文化,就掌握在一些有錢人家的手中,有錢人家當了官,又更能夠壯大自己家族的實力,又更能夠有文化,這樣就形成了世襲性的門閥士族。

門閥,就是有錢、有勢;士族,就是有文化,有人當官。

門閥士族有錢、有勢、有文化、有官,這樣就成了新的貴族。

他們要碾壓那些無權無勢的小地主,那就像大象踩死螞蟻一樣容易。

當然,實際上,小地主就是皇權的基礎,兼併小地主,就是侵蝕皇權,這和當初的奴隸主諸侯貴族,兼併那些弱勢部落,就是侵蝕和威脅王權是同樣的道理。

所以,本身是與小地主有矛盾的門閥士族,最終,就會與皇權產生矛盾。

但是,秦朝,是一個剛剛從諸侯貴族當道的時代走出來的一個王朝,所以,這個朝代,還沒有產生門閥士族。

秦朝之所以迅速滅亡,就不是門閥士族惹的禍,而是王權與皇權的私有化,必然會導致野心家篡權的這個制度性硬傷,起了一些作用。

另一個更重要的原因是,秦滅六國,與六國諸侯之間的矛盾,沒有先例可循,所以,秦朝在這時候就犯了一個忽視歷史的慣性、企圖“一步到位”的錯誤。

秦王朝過分地依靠“法制”建設,過分地依靠朝廷軍隊去保衞政權,保衞皇權,中間忽略了必要的過渡性措施,忽視了以夷制夷、借力打力的作用。

她不知道消滅貴族諸侯,是一個歷史過程,而不是一蹴而就的事情;不懂得權力就是權術,權術就是平衡,就是玩弄各種平衡。

秦王朝沒有在消滅了六國的外姓諸侯後,再在自己的家國之內,重新冊封一些同姓諸侯,以作為對朝廷的軍隊之職能的補充,去隨時隨地監視天下的反叛性力量。

當然,這也有一定的歷史原因。因為,先前的商鞅變法,矛頭,就是主要針對那些秦國內部的諸侯貴族。

秦國內部的同姓諸侯,是經過十分艱難的鬥爭,才最終被消滅的。

而為了監視與彈壓那些已經被打倒的六國諸侯,現在又來搞復辟,重新冊封同姓諸侯,這對於享受了歷代變法之成果的秦王朝當權者來説,也確實是勉為其難。

但是,正是因為沒有盟友,正是因為制度生硬,所以,在各種連鎖性的意外突然而至的時候,看似強大的秦王朝,就失去了轉圜的餘地,而轟然倒塌。

趙高的篡權,從內部破壞了秦王朝脆弱的政治體系,使秦王朝的軍隊大而無用;六國諸侯的反撲,則從外部摧枯拉朽,使秦王朝的體制弱點暴露無遺,從而導致秦王朝迅速滅亡。

然而,如果秦始皇突然去世,權力出現真空的時候,全國各地,分佈着一些擁有自己獨立武裝的秦朝同姓諸侯,那麼,趙高,還會那麼容易奸計得逞嗎?六國諸侯的反叛,還會那麼一哄而起嗎?

陳勝吳廣起義,根本就不是什麼農民起義。

“陳勝者,陽城人也,字涉;吳廣者,陽夏人也,字叔。”

《禮記·曲禮》:“男子二十,冠而字。”

“冠而字”,是古代男子成禮的標配。

而“刑不上大夫,禮不下庶人”。能夠“冠而字”的人,就不是什麼庶民,而是可以講禮的貴族。

陳勝和吳廣,兩個人都是除了名,還有字。

而且,他們本身又都是有文化的人,都會寫字。

這對於當時的農民階層來説,簡直是不可思議的。

也就是説,他們兩個人,原本都不是屬於農民或庶民,而是屬於貴族。

但是,他們又和充軍的農民們搞在一起。

這隻能説明,他們是六國諸侯中的舊貴族,是被秦王朝打倒和消滅了的貴族。

所以,他們就對秦王朝恨之入骨,時刻都想推翻秦王朝,復辟他們的六國。

所以,秦王朝的滅亡,根本就不是由於什麼“暴政”,“官逼民反”之類的原因,而純粹是由於諸侯復辟。

只不過是,沒有文化的農民們,也被這羣陰謀者,蠱惑進了他們的局中。

劉邦,顯然是吸取了秦王朝滅亡的教訓,所以,作為“百代皆行秦政制”的第一代,他在效仿秦朝之政治體制的同時,也做了一些和秦王朝的行事方式有所不同的事情。

就是,他先封諸侯,然後,他又滅掉那些外姓諸侯,最後,他的子孫,又把那些同姓諸侯給滅了。

為什麼要這麼地“吃屎又拉屎”呢?

這就是權謀、權術,就是緩和、過渡,就是不要讓歷史走得太快,要儘量地緩坡前進。不然的話,就容易翻車。

漢朝經過一番封侯、削藩的折騰之後,時間,改變了人們的思維慣性,讓人們忘記了對於近處之貴族的尊從,習慣了對於遠處之皇權的皈依。

社會,就穩定地進入到了一個新的時代。

於是,大漢王朝,對於強大的外敵匈奴,就有了一個由和親到戰爭的轉變。

這就是“攮外必先安內”。

然而,事物發展的規律,就是外部環境緩和了,內部矛盾就又必然地起來。

內宮、外戚、宦官,那都不是事兒。

關鍵是,大地主與小地主之間的矛盾,轉化為強梁與皇權之間的矛盾,這才是真正的事兒。

王莽篡權,或許是有些不地道。

但是,王莽的改革,則確實是他作為一個皇帝——皇權的擁有者,與強梁之間進行的一場殊死鬥爭。

只是,先倒下的,是他。

儘管,後來強梁們也倒了;但是,因為戰勝強梁們的,並不是他,所以,作為一個“篡權者”,他也還是必須“遺臭萬年”。

東漢建立,是讓歷史重來。

但是,因為生產力水平,並沒有太大的變化,改變不了一個社會的生產關係,所以,相同的故事,還會再次演繹。

土地兼併,大地主與小地主之間的矛盾,轉化為門閥士族與皇權之間的矛盾,這是這個生產關係下的不變之主題。

只是,制約皇權的因素,不只是門閥士族,還有後宮、外戚、宦官等等諸多因素,而門閥士族們,則又是越來越聰明,越來越有鬥爭經驗,所以,皇權就是相對越來越弱,而門閥士族的氣勢,是相對越來越強。

當皇權越來越弱,門閥士族的氣勢越來越強的時候,春秋戰國、諸侯爭霸的瑩瑩綠火,就又死灰復燃。

從三國,到魏晉南北朝,就是不斷上演這種皇權與門閥士族之間的暗戰,以及門閥士族各方之間的明戰。

只是,真正的春秋戰國、諸侯爭霸的時代,由於正處在生產力快速發展的階段,所以,各個諸侯國,本身還是確有實力的,他們的國力之發展,能夠跑得贏戰爭帶來的消耗。這就使得他們對內爭霸,而對外征伐,也是毫不含糊。

而魏晉南北朝時期,雖然導致諸侯爭霸的原因,也是由於代表中央權威的皇權失落了,可這時候的生產力水平,卻並不能支撐各方門閥士族之實力的發展,能夠跑得過戰爭的消耗。這就導致各方的門閥士族,均無力憑着自身的力量戰勝對手,而不得不企圖藉助外力,來脱穎而出。

這樣就又引狼入室,把內憂搞成了外患。

六 隋唐時代

隋朝的崛起,基本上是結束了南北朝時期的內憂外患,實現了海內和平。

而面對幾百年來的內憂外患,總結原因,改善措施,自是應有之議。

其實,這個原因,早就有前人給找出來了。

所以,南北朝時期,就有些皇帝,曾經有意地提拔、使用寒門士子,試圖籍此與門閥士族相抗衡。

但是,由於皇帝本身的實力太弱,提上來的寒門士子社會根基全無,這樣的嘗試,就都是有始無終。

到隋朝楊堅楊廣父子,他們的權勢,就和以前的那些傀儡皇帝們不可同日而語,所以,他們就有能力實行改革,以徹底地扭轉朝廷權力被門閥士族所把控的局面。

他們的行動,就不是僅僅提拔幾個寒門士子而已,而是開展科舉考試,制度性地從所有的知識分子中選拔人才,而不是繼續實行過去那種依靠官員與重臣的引薦與推薦,而選拔人才的制度。

當然,這樣過激的