David Bowie,特斯拉,《布達佩斯大飯店》與搖滾樂的另一個面向_風聞

北方公园NorthPark-北方公园NorthPark官方账号-流行文化里真正值得被谈论的部分2019-07-16 16:51

David Bowie,特斯拉,《布達佩斯大飯店》與搖滾樂的另一個面向2019-07-16 16:41:58

採訪:陳雨儂

作者:熊韌凱

2005 年,克里斯托弗·諾蘭剛結束《蝙蝠俠:俠影之謎》的拍攝,就開始籌備下一部電影《致命魔術》。相比於更為商業化的蝙蝠俠系列,《致命魔術》純屬諾蘭興趣之作,他和弟弟喬納森曾花了 18 個月的深思熟慮,才下定決心將原著小説改寫成劇本,最終以魔術的“驗證”“轉移”和“矇蔽”作為影片的三個組成部分,既符合主題,又適應諾蘭慣用的非線性敍事手法。

等到製作真正投入日程,諾蘭卻在選角上犯了難。兩名男主角是休·傑克曼和克里斯蒂安·貝爾,這都沒什麼問題;諾蘭把劇本給斯嘉麗·約翰遜看,後者也立刻同意出演該電影。但故事中還有一個配角,戲份不重但意義非凡,多年前寫劇本時,諾蘭曾在紙上隨手記下對這個演員的設想:“不必是影星,但必須魅力非凡(not necessarily a film star, but extraordinarily charismatic)。”現如今,一個名字滑入諾蘭的腦海。

這個角色叫尼古拉·特斯拉,而諾蘭想到的這個名字,是 David Bowie。

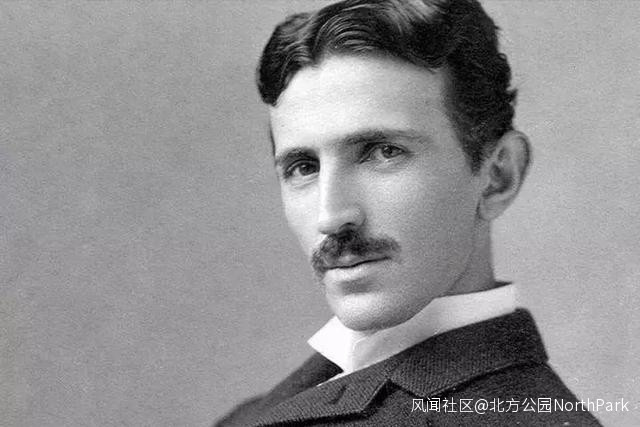

對於那些只瞭解特斯拉汽車而不瞭解尼古拉·特斯拉其人的現代讀者,我會這麼形容這位閃耀於百年前的科學天才:從照片上看,他像極了《布達佩斯大飯店》中拉爾夫·費因斯飾演的古斯塔夫。他們有着同樣深邃又靈動的眼睛,同樣的中東歐式樣小鬍子,以及一種根植於歐陸傳統的性格特質。

古斯塔夫這種特質,在面對納粹德國時表現得尤為明顯。前者代表的是茨威格(電影故事來源於他的自傳性作品《昨日的世界》),是本雅明(影片精巧的四層講述結構),是重視榮譽、長於思辨、浮華燦爛、富有貴族氣質的“老歐洲”;後者代表的,則是民粹主義抬頭、機械技術壓過人文傳統、國家機器碾壓知識階層的現代歐洲。

特斯拉則是在與愛迪生的對比中凸顯這一點。出生於奧匈帝國時期的克羅地亞,在格拉茨和布拉格完成大學教育的他 24 歲到達美國,加入愛迪生工作室。特斯拉對科學有一種浪漫化的追求,他受困於強迫症和恐懼症,相信唯靈論和神秘主義(“每個電磁粒子都是帶有智能的生命”)。除了科學家身份,他還是詩人、哲學家、音樂鑑賞家、語言學家,並且精通八門語言。

而愛迪生則秉持着美式實用主義的態度,開公司,做廣告,善於商業運作和專利變現。在特斯拉給愛迪生“打工”期間,愛迪生承諾在特斯拉幫他改進發電機後會支付他 5 萬美元,然而愛迪生欺騙了特斯拉,特斯拉憤而辭職。之後,特斯拉又因不願交流電技術為財團利用,親手撕毀了交流電的專利證書,導致他晚年生活於貧困潦倒之中。

其實,“老歐洲”與現代社會的矛盾,特斯拉與愛迪生的矛盾,説得寬泛些,就是“為藝術而藝術”“為科學而科學”的理念與“為革命/人民而藝術”“為現實而科學”之間的衝突。二者並不矛盾,但作為一個創作者,大多數狀況下你只能選擇其中一條路。

搖滾樂也是一樣。民謠時代的鮑勃·迪倫、中後期的披頭士,代表的都是“為革命/為人民而藝術”的路線。他們以或正面或反面的方式宣揚着主張,積極參與到反戰、民權運動等浪潮中。而 Lou Reed、David Bowie 則更接近“為藝術而藝術”派,他們採用波普的方式、華麗的外形,跳過文字,直接用音樂和表演,赤裸裸地完成了“個體解放”而不是將其作為口號。

70 年代初,搖滾樂壇陷入沉寂:大洋西邊,Bob Dylan 摩托車禍後玩起了鄉村,幾張專輯既不叫好又不叫座;大洋東邊,披頭士剛剛解散,John Lennon 在個人唱片裏痛苦地質疑輝煌的六十年代:“I don’t believe in Elvis, I don’t believe in Zimmerman,I don’t believe in Beatles(我不相信貓王,我不相信鮑勃·迪倫,我不相信披頭士)。”

但平靜之下是暗流湧動,以 David Bowie 為代表的華麗搖滾浪潮正在迅速崛起。1971 年的《The Man Who Sold the World》封面上,Bowie 梳着長長的捲髮,黑色長靴,絲緞長裙,胸口低開,只用兩枚褡扣繫住。這個 24 歲的年輕人開始摒棄披頭士式的“默西之聲”風格,歌詞日益晦澀。1972、1973 年,他又呈現出外星來客 Ziggy 和 Aladdin Sane 的形象,在搖滾巨星的路上越走越遠。

而舞台上的 Bowie 更為奔放。攝影師 Mick Rock 在那幾年記錄下了 David Bowie 的眾多寶貴時刻,包括那張臭名昭著的吮噬電吉他的照片。Bowie 以身體力行,為誕生不久的搖滾樂開拓出另一個面向:華麗的、浪漫的、巴洛克的。

諾蘭正是在這種音樂的薰陶下度過了少年時代。若干年後,當他已經憑藉同樣充滿奇想的敍事方式在好萊塢享有盛名,擁有鉅額預算時,就想着:“作為世界上最痴迷 Bowie 的粉絲,我知道他是唯一一個能夠出演這個角色的人,而且説真的,如果他拒絕,我都不一定會拍這部電影了。”

但 David Bowie 還是讓這位小迷弟吃了點苦頭。諾蘭先給 David Bowie 寫了封郵件,被直接拒絕;接着,他親自飛到了紐約 Bowie 的家,“這是我唯一一次在一個演員拒絕了我的邀請後,還繼續找他來演。”Bowie 終於被諾蘭所打動,獻上了他晚年為數不多的銀幕表演。

《致命魔術》最終上映的 2006 年,另一位受 Bowie 影響的夢想家埃隆·馬斯克在電動汽車領域頻頻受阻。兩年前他入主了這家以尼古拉·特斯拉命名的公司,將團隊從 20 人擴大到了 150 人,但首款車型 Tesla Roadster 始終無法順利完工。不久,公司創始人馬丁·艾伯哈德離職,公司到 2008 年發佈的首款汽車成本從設想的 7 萬上漲到 12 萬。在洛杉磯舉行的客户見面會上,憤怒的購買者差點動手打了馬斯克。

直到 2013 年 5 月初,特斯拉宣佈其 2013 年第一季度首次盈利後,才一時成為全球矚目的焦點。一個月內,它的股價漲了約 80%,市值突破 100 億美元。馬斯克在在個人博客中寫道,“只想對客户和投資人説聲謝謝,你們給了特斯拉一個穿越漫漫長夜的機會,沒有你們我們走不到今天。”

電動汽車界的異類特斯拉走上了高速發展的快車道,而馬斯克也開始被人視為“真人版鋼鐵俠”而不是離經叛道的瘋子。2018 年,由馬斯克另一家公司 SpaceX 研發製造的重型獵鷹火箭在佛羅里達州肯尼迪航天中心完成了首飛。而此次作為搭載物的不是衞星也不是其他各類航天裝置,而是馬斯克個人的一輛特斯拉電動跑車。據馬斯克説,沒有意外的話,這輛車將將沿着火星軌道在深太空漂浮 10 億年。

跑車的駕駛位上是一個身穿 SpaceX 宇航服的宇航員模型,馬斯克用一首 David Bowie 的歌給它命名“Starman”。而駕駛艙裏循環播放的,則是 Bowie 的《Space Oddity》。

馬斯克證明了,科學創新不僅是扎克伯格那種 nerd 為了泡妞造出來的虛擬世界,除了理性與書呆子氣,它也可以很酷,也需要浪漫主義的狂想,更重要的是,需要對未知世界的無窮探索欲而不是悶在家裏刷手機編程序。David Bowie 則證明了,一個真正的藝術家,對一代人、對全世界的影響,遠比你想象得要大。

今年 5 月 29 日至 8 月 4 日, Bowie by Mick Rock——重現華麗 1970s 中國區特展·北京站在北京 798 藝術工廠亮相。65 張 Mick Rock 於七十年代為 David Bowie 拍攝的攝影原作將於此展出。

一位在大陸相對“小眾”的搖滾偶像如何影響更多中國年輕人、藝術作品究竟該通過何種渠道傳達給大眾,這些都是爭論不休的話題。但在展覽總監陳雨儂看來,大眾趣味和藝術價值之間的理想關係應該是彼此交融共生的,大眾能感受到藝術中的“趣味”有助於其向上提升,藝術能在大眾中實現“價值”有助於其實現自由生長。

David Bowie 的作品如此,這場關於 David Bowie 的展覽亦是如此——對於 Bowie 的樂迷來説,他們對 Bowie 的瞭解可能比導覽員還多,來這裏是為了看攝影原作“朝聖”;但展覽場景視覺上的“高顏值”也吸引到很多喜歡新鮮事物卻原本不甚瞭解 Bowie 的觀眾,他們帶着娛樂休閒/拍照打卡的心態來,可只要進入展場,經過導覽的講解,就會被這些圖像、音樂、光電效果背後的故事吸引。

陳雨儂覺得,“只要看完展以後,這部分新觀眾覺得‘這真是個人物’,‘華麗搖滾真酷’,我們也就完成了一次 Bowie 文化對新潛在粉絲的觸達,可能就又有了新的轉化。”

除此之外,陳雨儂也幫我們採訪了數位看了這個展的音樂人、導演、藝術家、企業家,談了談 David Bowie 對他們的影響、他們如何看待 David Bowie,以及對這個展覽的感受。

痛仰樂隊:

最早接觸 David Bowie 是 20 多年前吧,第一感覺是不太喜歡,那時候比較喜歡聽“重”的。後來聽的多了一些,印象最深的歌詞是《Life on Mars》中的“Oh man!Wonder if he’ll ever know, he’s in the best selling show. ”

可能提到 Bowie 你就無法忽視他不斷創造的那些富有魅力的炫目“角色”,但他又始終是 David Bowie,他是一座真正的金礦。每個音樂人都能從他身上汲取些什麼。

這個展覽裏 Mick Rock 記錄的華麗搖滾經典瞬間自然是其中重點,也是最喜歡的部分,不過展覽另外加入了一些有趣的光效設計和裝置,也令人印象深刻,比如穿過太空金屬走廊進入《Space Oddity》的宇宙幻境,正如歌詞,“I’m stepping through the door and I’m floating in a most peculiar way”。

宋曉輝(攝影師、唱片設計,崔健《無能的力量》、唐朝《演義》、竇唯《山河水》、朴樹《我去 2000 年》等專輯封面皆出於其手):

最早聽到 David Bowie 的歌曲是翻唱,那是已故的台灣歌手高凌風在 1983 年演繹的《Let’s Dance》,中文歌名叫《借錢》。一年後聽到了這盤幾經翻錄的卡帶,當時覺得是一首太奇怪的歌曲,首先曲調就很怪,很久以後才知道是 David Bowie 的歌。

而真正聽到他本人的歌曲是《Heroes》,陰鬱的沉穩太酷了,以致很長一段時間不能接受他那些大部分的音樂,而他又總在變。

我一開始確實不喜歡 David Bowie,接受不了他那種娘,又愛玩視覺上的名堂。可是慢慢聽進去他的一些音樂後,發現他各方面的視覺元素是與他的音樂相關的。我經常給藝人拍照,發現歌手造型與音樂相結合又能做到在觀念上超前,太難了。但是 David Bowie 總能玩兒得轉,我認為是他的音樂成就了他的那些視覺,達到並存,而不是表面的視覺在輔助音樂,這很重要。

我最喜歡 David Bowie 的專輯封面是 1977 年的《“Heroes”》和 1997 年的《Earthling》。《“Heroes”》封面的攝影師是鋤田正義,他抓到 David Bowie 很令人匪夷所思的一瞬,神秘又帥氣,讓我非常想探知封面下包裹的是怎樣的音樂。而第一次看到《Earthling》封面時真的眼前一亮,被鎮住了。色彩、服裝、姿態,包括所有的細節,無可挑剔。

至於這次這個展,很多細節和裝置的呈現都是我完全想不到的,而且光效的運用特別好,比如其中一部分,可以讓 David Bowie 和 Mick Rock 相互照亮,這是非常有創意的點。

顏磊(藝術家,1991 年畢業於中國美術學院,現居北京):

我最早聽 David Bowie 是八十年代,當時並沒記住他的一些旋律。是九十年代聽得多一些,那時看了很多的 MTV ,我在上面看過他的《You Belong in Rock n’ Roll》和一些其他歌的 MV。相比音樂,當時印象更深的是他的形象和視覺呈現。

我看過他演的電影,比如《聖誕快樂,勞倫斯先生》、《巴斯奎特》。他有一種和流行搖滾不一樣的氣質。他很在意表演效果,不知道和日本的視覺系有沒有關係,總的來説,就是充分利用了搖滾語言的表現力和煽動性。

馬賽克樂隊:

小時候聽過一個很多朋克樂隊翻唱 David Bowie 的合集,當時最喜歡裏面一首《Under Pressure》,就去找原唱聽。後來又慢慢接觸,包括他去世那天,我們成都的音樂人都聚在一個叫馬丘比丘的酒吧,一人放一首喜歡的 David Bowie 的歌。最開始的直觀感受,就是他的音樂、外形和他的風格一樣,“華麗”。

我印象最深的歌詞就是那句“Ground control to Major Tom. ”原來只聽過,不太瞭解背後意思;後來才知道歌詞背後的迷幻、酸楚、淒涼感。我對那個年代有關科幻、太空、宇航員的歌詞都很感興趣,就覺得這種與上帝、與宇宙對話的方式,挺酷的。

他太會穿衣服了,而且膽大,還會穿別人不敢穿的。他有一句話説,“我希望我的隊友和我一樣衣着光鮮,到一個地方不光是演個出唱首歌”,我覺得這句話太對了,這樣才能夠創造時尚,突破原有的審美。我們的音樂目前還沒有直接來自他的元素,以後也許會嘗試,比如演出的時候也可以穿穿高跟涼鞋什麼的。

這個展覽中,進場的時光隧道、“Bowie Rock”的燈都很喜歡,還有就是欣賞《Space Oddity》的那個空間,體驗感很強,讓你一下子就進入了那首歌要描述的情景裏,真的有點 Major Tom 找不着北的感覺。

尤洋(尤倫斯當代藝術中心副館長):

我是 81 年出生的,初中時喜歡獨立音樂,沒有別的音樂源,只能去買打口盤。當時北京的打口多是 grunge 和重金屬風格,David Bowie 並不多。我們就用一個叫 SLSK 的軟件,就是全世界各地的樂迷把手裏有的唱片轉成數碼形式上傳,導入最早的“雲空間”裏。那時互聯網並不普及,北京網吧一小時要 50 塊;我家也有電腦,但還是撥號上網。

那時就開始喜歡 David Bowie,還有英國的 Japan、性手槍這些樂隊。當時並不能分清他們的流派,只覺得他們很酷,是把音樂和生活方式結合到了一起。現在回看應該説,當時北京流行的重金屬,那些大長頭髮皮夾克,本質還是一種都市浪漫主義,是根植於十七世紀的美學;而 David Bowie 這些人是要把你帶向未來的,所以就顯得很潮。

他在西方音樂史上,在現代主義以來,應該是比較罕見的雌雄同體的狀態。當然歐洲中世紀,或者古代中國、印度、古希臘、羅馬都有這種狀態,但現代藝人中,他可能算是先驅。當然,整個華麗搖滾就有對巴洛克時期藝術風格的溯源成分。

除此之外,就是他把音樂和生活方式結合到一起的那種狀態。當時英國應該已經有意識,説音樂人是用一種把自己當商品的狀態,去過自己的人生的,這一點對我影響也是非常強烈。

我覺得 David Bowie 的遺產中很重要的一點是他和他的團隊很懂得如何將自己打造成一個搖滾巨星的形象。很多同期的搖滾樂手都是以樂隊的形象出現,但他是以個人;這種個人偶像又和劉德華、王源這種有所區別。當然,他對時尚、唱片封面、服裝等行業也有巨大影響,始終以一個很“整”而不是音樂與其他形式斷裂的形象呈現。

這個展覽整體上設計很巧妙,有一種敍事性。因為可能策展方也考慮到來看展的羣體很多元,年輕人很多,他們不太容易被展簽上一段文字所打動,而是被整體的氛圍和視覺調動情緒。這個展有粗放的一面,幾個大場景的切換,配上適合自拍的點位;也有細膩的一面,比如那面可以在觀眾臉上呈現 David Bowie 閃電的牆。

張揚(搖滾紀錄片導演,作品有《後革命時代》等):

我接觸 David Bowie 比較晚,那個年代資訊不是很發達,並且周圍熱愛他音樂的人不是那麼多。96 年一次買打口碟,偶遇了他的概念專輯《Outside》,覺得很個性,之後才聽到越來越多的他的唱片。再後來就是根據他和 Iggy Pop 的陳年往事拍成的電影《紙醉金迷》(又名《天鵝絨金礦》),感覺他是個繁光閃耀的巨星,也是個活生生的凡人。

要説 David Bowie 給我的感覺,他更像一個帥帥的雙性大叔,他一生中對音樂的各種探索也是一個讓人敬佩的事情。David Bowie 成功地把搖滾樂和時尚相結合,掀起了華麗搖滾的里程碑式的樂章。他絕對是時尚界的大牌明星,他是當時最流行的文化符號——搖滾樂以及時尚領域的先行者和革命者!

在 798 看這個展覽前讓我知道的只是幾個大家拍照最多的場景,但當我去看的時候發現太低估這個展覽。從一進門的隧道就讓我印象深刻,它似個時空隧道把我一把拽回那個年代,然後看到了很多牛 B 的照片,還有裝置、唱片展示;再後面是那個經典閃電外星人造型和他名字結合設計的裝置,還有單面玻璃窗,讓我突然感覺到了策展人的細緻用心;革命標語和下面圖片的結合也是特別有意思;在攝影大師的牛逼作品裏看到了 David Bowie 的外星人“身份”的階段,結合聽到的背後故事,更多的瞭解了他的多元化追求;星空房間也是特別飛。

汪叢青 Alvin(HTC 中國區總裁):

我是 80 年從中國移民到了美國,那時候他應該也很火了,但第一次給我留下深刻印象是 83 年《Let’s Dance》,大概從那時候我開始喜歡他的歌。那時候我也還小,就覺得這首歌很 high,可以讓人跟着跳起來。

他一直在變化,但橫跨了四五個十年,仍然可以讓人一直愛着他。他還又做音樂又做演員,這些都説明他是一個保持着活力和想象力的人,也推動了整個行業。

關於科技和人文藝術的關係,我也看過《致命魔術》那個電影,主要説的還是魔術師的故事,他們互相比較,借用新科技的力量將自己表現得更完美。音樂也好,表演也好,科技也好,其實都需要極大的創新突破精神,敢想人所不敢想,才能成他人所不能成。