電影《紐倫堡審判》比電影《東京審判》高明在哪裏_風聞

瘟疫公司搬砖部-最近在看《宋案重审》2019-07-18 14:35

文:崔衞平

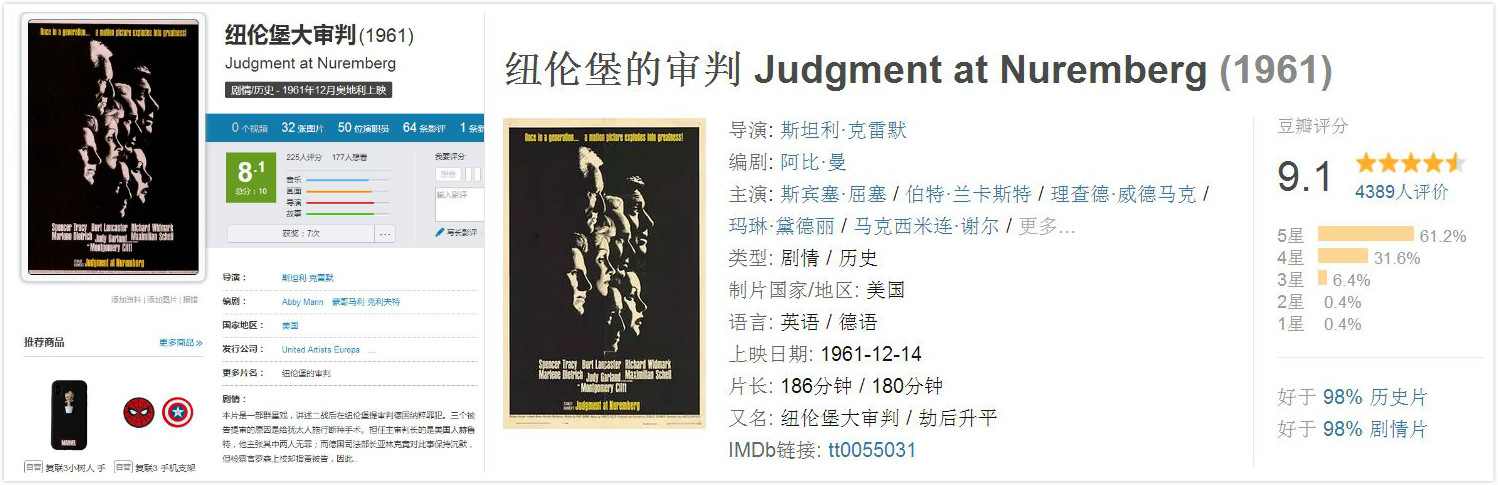

《紐倫堡審判》是一部拍攝於1961年的美國影片,導演斯坦利·克萊默,是一位獨立製片出身的美國重要導演,另外還拍攝過《推銷員之死》、《正午》等,被視為電影中的社會學派,曾三次獲得奧斯卡最佳導演提名。扮演被告律師的演員麥克西米倫·謝爾,因在該片中的出色表演,獲當年奧斯卡最佳男主角獎。

名之為《紐倫堡審判》,其實並不是這場大審判的全部,而是截取了其中一個片斷,即“法官審判”部分,所針對的對象是運用納粹法律屠殺猶太人和反對派的高級司法官員——主要是是第三帝國的司法部長恩斯特·雅寧。其他更加重要的審判,如判處以戈林為首的12名納粹中央領導死刑,不在這部影片的視野之內。

如是,影片中的審判實際上是在“同行之間”進行,雅寧本人曾經是德高望重的法學家,他寫的教科書為許多學習法律的年輕人熟知。這樣做帶來的一個直接“麻煩”是,整個審判是在“同行”眼光的監督之下,所運用的應該是雙方都能夠認同的尺度。這就有了控方檢察官的一段開場白:“只有法官才知道法庭不只是一個審判室,還是一個代表法律程序、法理精神的地方,它是法律發揮效力的機構。”

同樣,在被告律師的開場白中,也強調這場審判的“目的不是讓少數人繩之以法,而是重新確立法律秩序的神聖地位,找到全世界為之依賴的正義法規”。他的這個説法使得控方檢察官感到了不同尋常的挑戰力量。但是沒有人將這個看法僅僅看成是挑釁,而是感到需要將這個挑戰納入自己的工作。

由此也可以看出,這部影片為自己選取的角度,不是僅僅朝向過去,即清算舊日的滔天罪行,而是如何面對未來,如何通過這場審判、圍繞這場審判打開通往未來的道路。不要忘了,這是一部為1961年的觀眾準備的影片。

因而這部影片中的審判便不可能是那場戰爭的繼續,不是為了繼續壓倒敵人、消滅敵人殘存的有生力量,而是必須讓正義得到實現。對於我們這些平生從來沒有參加過一次庭審的觀眾來説,這部影片中的審判過程,再次提供了有關法律程序的觀賞性滿足。也就是説,那是一次實實在在的來自雙方的抗辯過程。身為法庭庭長的那位先生,儘管來自美國,也不會讓觀眾覺得他是“一邊倒”。不只一次,他堅決地反駁了來自控方的要求,明確表達“反對無效”,以便讓被告律師繼續説下去。

《紐倫堡審判》裏,在被告突然表示願意認罪的情況下依然慷慨陳詞的辯護律師

那麼是誰在踐踏法律?是曾經的納粹司法官員。但是找出他們當年犯罪的證據並不容易。因為“法官的角色不是制定法律,而是執行法律”。這些法官“要麼執行這些法律,要麼拒絕執行從而成為叛國者”。因此,儘管沒有這些高級法官和整個司法系統的支持,希特勒的政權及軍隊不可能為所欲為,但是,還必須找到具體確鑿的證據,在受害者與這些人之間建立具體而非抽象的聯繫,才能給他們定罪。

第一個案子的受害人是一位助理麪包師,他是德意志人,和納粹高官們屬於同一個民族,卻被當作智力上有缺陷的人接受絕育手術,雅寧授權的地方法院對他進行了有關測試,並將通知書寄給了他。被告律師及時提出在美國弗吉尼亞州的州法律中就有這條:“低能者三代就已經足夠”。檢察官指出將這條法律用到政治反對派身上,則是納粹德國的發明。由蒙哥馬利•克里夫特扮演的麪包助理師給人印象難忘。當被告律師提及他已故的母親是一位遺傳性痴呆症時,他拿出隨身攜帶的母親的照片,不斷痛苦地説:“你們來告訴我,我母親,她像一個痴呆嗎?!這是我母親啊,她像嗎!?”這不僅是對雅寧及其同夥的控訴,也是對於所有將智障者實行絕育的“惡法”的抗議。惡法非法。那些聲稱自己僅僅在執行法律的人,並不能擺脱他們與惡法之間的干係。這個立場的適合範圍已經遠遠超出了當年的納粹德國,實際上也適合同樣運用這個野蠻法律的當年的美國弗吉尼亞州,以及世界上其他的地方。

第二個案子是純粹是一樁誣陷,根據當時的納粹法律,雅利安人不能與非雅利安人通婚。為了讓這條法律得到落實,法庭曾經無中生有地將一對猶太老人與16歲女孩之間的純潔友誼,判做通姦之罪,最終將猶太老人處死。前司法部長雅寧是為這樁案子簽字畫押的人。這位資深的法學家,在政治與法律之間,在所謂國家利益與法理精神之間,毫不猶豫地選擇了前者。處理這樣一種後來被稱之為“行政犯罪”的類型,如何懲治為了“服從國家最高利益”的犯罪,對於當時的人們是一個新課題。

當審判的法官們感到為難、止步不前的時候,表明影片正走在被告律師提出的嚴厲要求的道路上:審判並不僅僅是懲治罪犯,而要能夠成為重建法律秩序的起點。給這些人定罪的理由和依據,在這個世界的其他地方或者其他地點都能夠適用。人們會援引這場審判,並不是因為它成功地審判了納粹高級司法官員,而是因為它是一場無可爭議的正義的典範。

影片的不同尋常之處,還在於它遠遠超出了一個法律訴訟的框架:在建立法律上的普適性的同時,同時引向另外一個非常深入的層面,即道德上的普適性。這位前司法部長在觀看了當年在奧斯維辛與達豪拍攝的白骨累累的照片之後,深為震撼,終於承認自己有罪,但他同時指出,他的罪不僅僅屬於他一個人,也不僅僅屬於德意志民族,而是屬於這個世界,包括後來成了敵對國的那些國家和人們,是他們在更早時候容忍了德國的做法,對希特勒的德國敞開大門。他的律師隨後不失時機地指出:“不單單是德國有罪,對於希特勒的崛起,全世界和德國一樣有罪。恩斯特•雅寧説他自己有罪。如果他有罪,他的罪就是全世界的罪,一點不多,一點不少。”換句話説,**當時德國人道德上的危機或墮落,是這個世界道德墮落的一個縮影,是這個世界道德水準普遍下降的一個範例。**沒有人會覺得他們所説的不是實情,那是值得每一個當時與後來的人們深刻反省的。運用於這些納粹高官們身上的的道德尺度,同樣也適用於所有的人。一個寬廣的道德秩序緣此而浮現和建立。

這批司法高官最終都被判處無期徒刑,雅寧本人表示服罪。集中營的景象始終令他無法釋懷,他不理解自己所捲入的希特勒的事業後來為什麼演變成這個樣子。庭長回答他:“第一個被你宣判死刑的那個人,你明知道他是無罪的。”這句話意味深長。當司法變成希特勒政治的工具,在法庭裏判錯一個案子,所導致的“多米諾骨牌”的效果,是令人難以想象的。

關於06年面世的國產片《東京審判》,我們先來看這個最小的細節:代表國民政府梅汝璈法官,在向印度同行遊説對這些日本高官判處死刑時,發表了一通關於佛教不適用目前量刑的演講。應該説這是一個比較明顯的破綻。雖然中國的佛教來自印度,但佛教在印度實際上是個小眾宗教。佛教因為反對種姓制度,主張眾生平等,得罪了維護種姓制度的統治者。至13世紀,佛教在印度已經瀕臨滅絕,到了十九世紀才重新抬頭。到今天,印度有八億印度教徒,卻只有不足兩千萬佛教徒。與印度法官談佛教,就像與中國人談甲骨文一樣遙遠。

舉這個例子是想表明,這部影片在調查研究方面的工作做得遠遠不足。作為一場法庭審判的影片,其主要場景在審判大廳展開,卻較少能夠提供一個嚴正的法律程序其觀賞性的滿足。如何展示一場庭審實實在在的抗辯過程,在抗辯過程中有所發現,有所挖掘,通過不斷打開新視野來吸引觀眾,這部影片似乎並不關注這些。

同樣是來自美國的庭長,約瑟夫·季南的專業素質比起《紐倫堡審判》的那一位美國庭長來,明顯要遜色得多。後者為了表明法庭的中立立場,多次作出對於控方檢察官“不利”的判斷,讓被告方繼續把話講完。而在《東京審判》中,除了宣佈“安靜,安靜”,這位庭長一共作過兩次判斷。**一次是當被告律師問日本證人田中隆吉“你還是日本人嗎?”庭長對律師發話道:“被告律師,我警告你”。這時候庭長應該説的是“請辯護人不要提問與本次審判無關的問題”之類比較中性的意見。**庭長唯一的一次宣佈“反對無效”,也是針對被告方的。如此表現,這位庭長彷彿不需要用頭腦思考,只要站在控方一邊就行。這樣做,無疑降低了這場審判的正義性和神聖性。

關於陳述調查事實,這一點最為令人不滿。當年的日本侵略軍在中華大地上作惡多端,令人髮指,而在這一點上,影片所提供的作為證據的事實卻少得可憐。在證明是日本人發動對華侵略戰爭時,以皇姑屯事件作為突破口,這是對的。但是在皇姑屯以後的重大侵略事件,都**僅僅出現在排比句的陳述當中,沒有展開任何具體過程,**尤其對於在這些事件中中國人民所蒙受的重大損失,缺少具體確鑿的數字。我不知道要在這方面做些考據,是不是很困難?

關於證人也是一樣。最為有力的證人應當是受害的當事人,是那些被傷害、被搶劫、被強暴的無辜平民的代表。而影片中唯一一個平民證人卻是個在南京參與了強暴民女的中國小偷,讓這種人來法庭作證是可以置疑的——這個小偷聲稱自己是在日軍逼迫下才強姦了受害者的,但是,**他怎麼證明自己只是個被逼迫的小偷,而不是自願和日本兵一起分一杯羹的偽軍或者土匪?**扮演溥儀的演員,在法庭上表現得像個五四時期的激進青年或者“革命烈士”,缺少展示他性格中更為複雜的那些東西。其實溥儀本人決不僅僅是一個被動的受害者,“滿洲國”剛成立時,他是真心相信日軍真的要幫他重建大清王朝的。應該説,不只是溥儀,這部影片的其他中方演員,在整個表演風格上都是比較誇張的。

用來彌補事實方面粗疏遺漏的,是一種意識形態上的高調。**作為法官,梅汝璈的幾次動作,都不是以法律為依據,**而是以某種情懷、意氣為主導:關於排座次、關於以死來謝江東父老的念頭、關於以文明與否的道理來説服法國代表,以及前面談到的與印度代表談佛教。在塑造法官的形象方面,如果在他身上體現不出嚴肅的法律精神、嚴格的依法辦事,那麼可以説是不成功的。

《東京審判》裏,梅汝璈和其他法官大談抽象的“命運”

在很大程度上,這部影片延續了40年代戰爭結束及稍後東京審判時期那樣一種氣氛。影片在描述戰犯進入審判廳時,特地將鏡頭推向一個戰犯身上所穿的舊軍褲,用以表明這些日本軍國主義者陰魂不散,他們人還在、心不死。於是法庭審判就成了那場戰爭的繼續,是追剿窮寇、是痛打落水狗,是討還血債,迄今仍然將法庭當作第二戰場的想法,並將這樣的想法表現在電影中,是不利於中國民眾法制觀念的培養的。

不是説日本侵略軍不可恨,而是需要反觀我們自身、替我們自己着想——如果我們一如既往地生活在這種壓倒性的、毫無縫隙的仇恨與復仇當中,對於我們民族的心理、性格、精神將會產生什麼樣的負面影響?

事隔半個世紀之多,我們民族從日軍侵華這件事情上得到什麼樣的教訓,全在於我們今天能夠發展出怎麼樣新的表述,而不是停留在40年代末期的立場和氛圍當中。