自我閹割的“大英帝國:帝國精神的倒塌與脱歐的迷思_風聞

观执尽道-个人微信公共账号:观执尽道2019-07-27 06:38

生於美國紐約鮑里斯·約翰遜(Boris Johnson)在2019年7月24日成功的通過脱歐議題逼宮老領導卡梅倫,噁心走新領導特蕾莎·梅入住唐寧街10號,正式成為英國首相。英國選出一個與美國關係親密度到日此的首相,這也代表了英國和美國之間的特殊血親關係。

鮑里斯·約翰遜(Boris Johnson)

早在1960年代,英國就申請加入歐共體,但是被當時的法國總統戴高樂極力的反對而沒能成功。直到1973年,時任首相希斯(Edward·Heath)重啓入歐共體談判,才最終如願以償寄加入歐共體。但是因為英國的“帝國夢”和一直奉行的“光榮孤立”政策,使得英國在加入歐共體的開始就存在極強的反對聲音。

愛德華·希斯,即愛德華·理查德·喬治·“泰德”·希思爵士KG,MBE(Sir Edward Richard George ‘Ted’ Heath1916 - 2005年)

在相當一部分英國人看來:“英國是英國、歐洲是歐洲,兩者不可一概而論”。更重要的是英國不能被歐洲拖累,否則英國就無法再次迴歸到日不落帝國時代(維多利亞時代)的輝煌。這種思維幾乎充斥了英國社會的各個階層。

“脱歐”帝國夢的前提

直到留歐派首相戴維·威廉·唐納德·卡梅倫(David William Donald Cameron)在內閣脱歐派逼宮下,於2016年將脱離歐盟議題直接付諸公投,打算進行一次豪賭以壓服造反者和政治對手。但是因為英國社會各個階層之間的隔絕,使得留歐派首相卡梅倫完全不知道英國普通民眾的思維動向,在脱歐公投問題上完全的失算。本以為勝券在握,但是卻馬失前蹄,脱歐派公投勝出了。

鮑里斯·約翰遜與老領導戴維·威廉·唐納德·卡梅倫

留歐派首相卡梅倫引咎辭去首相職務,不久又徹底離開英國政壇。雖然卡梅倫首相辭職走了,但是卻留給英國政壇一場脱歐鬧劇,這場鬧劇在脱與不脱之間不停的晃盪了3年多。這個政治爛攤子至今懸而未決。全英留歐派上下哀嚎一片。

英國社會的這種複雜與矛盾的特性,是從19世紀末期,因為帝國的沒落就逐漸的開始顯露了。帝國沒落的同時還伴隨着美國的崛起。而對於這個自己曾經的殖民地的崛起,英國又展現出難以莫名的哀傷與惆悵以及喜悦。而這種複雜矛的盾性在21世紀的今天,又使得英國社會集體進入了一種國家的“現實理性”(留歐派)與“帝國夢”(脱歐派)之間不停地旋轉,如同旋轉木馬。

18世紀中期,在英國發起了人類歷史上第一次工業革命,這場工業革命使得地處歐洲外海的這個小島國迅速的崛起壯大。而這次英國的壯大非常有別於人類歷史上人類文明的歷次崛起;英國這次崛起是基於人類發展過程中的第一次工業革命,這次工業革命使得英國率先的進入了人類文明發展的下一個階段,從海洋文明升級成為了工業文明。

這次文明的升級,使得英國這個歐洲外海的小島國,在國際競爭中,佔盡先機;國家的規模以及勢力產生了巨大的飛躍,在維多利亞王朝時期成為了世界頂級大國。因為文化以及制度上本身的缺陷,在維多利亞王朝晚期,帝國開始出現疲憊,在維多利亞女皇去世的十多年後帝國因為兩次世界大戰,被徹底的打回原形。

第一次世界大戰美國參戰

而就在帝國衰落的當口,曾經帝國的前殖民地,後又獨立建國的美利堅合眾國在有條不紊的崛起,而這個曾經依附於英國,在帝國精英眼中的“次等帝國”利用自己從新創造的一套新的“大眾文化”徹底的反向影響了整個大英帝國。而在倫敦的那些帝國的精英們,在面對美國的這種反向“文化殖民”;有的曖昧,有的無奈,有的主張起來反抗,更多的是對帝國曾經的輝煌無限的懷念。

大英帝國的衰落

1901年1月22日,大英帝國女王亞歷山德瑞那·維多利亞在她和她的丈夫最喜愛的英格蘭西南部的懷特島逝世。這位在位64年,她所領導的大英帝國正是享受工業革命成果的時代;她執政的時期,被後世史學家稱為“維多利亞時代”英國從一個由幾座小島組成的聯合王國,變成了一個控制了這個星球上大面積的土地,並將這些土地變成英國的殖民地,而且在1876年維多利亞又被加冕為印度女皇;這一系列的變化,使得這個小小的聯合王國轉變成了龐大的大英帝國。

維多利亞女王(1819—1901)

這個日不落帝國,不但掌握了當時的海上霸權,還在這個海上霸權的基礎上,又建立了一個龐大的金融以及海運上的商業帝國。因為她在位時期的英國所掌握的全球資源已經遠超過她的祖先歷代王位繼承者,她的稱號雖然沿用了他的前輩使用“國王”的封號,但是實際上她比它的祖先還多了“印度女皇”的尊號;並且因為與歐洲各個王室的聯姻關係,她同時又被稱為“歐洲的祖母”。但是這個輝煌的的維多利亞時代都如同過眼雲煙一樣隨着維多利亞女王的逝世而慢慢的消散了。

大英帝國維多利亞時代

輝煌的維多利亞時代雖然成為了歷史。但是在這個時代被輝煌所掩蓋的很多社會問題卻沒有消失,而是隨着帝國迅速的衰落,而慢慢的顯現出來。由於英國的政治結構,最初也不是基於為了治理一個龐大的帝國而建立的;外加英國本身土地狹小,人口基數小,又經過了近1000年的中世紀的黑暗統治,英國全民教育普及率低下也使得英國無法短期選拔培養大量的知識分子,以便用來迅速擴充自己的文官隊伍。因此英國對海外的擴張,基本上都是依靠民間公司的私人行為,而英國政府只能是採取名義授權,而無法有效的派遣大批官員直接管轄;這也造成了後來美洲殖民地的既得利益者們,自己慢慢走向獨立建國,不服倫敦帝國政府的管束。

美國獨立

而帝國在維多利王朝時期,崛起的私有資本勢力又太過單一的依賴海運,而海運的各種貨物,如茶葉,煙草,小麥和大米等又是建立在債務系統之上,這就導致了帝國經濟的非常不穩定性。1900年以後帝國又被迫放棄了對中國的毒品(鴉片)貿易,使得帝國財政又失去了一個巨大的收入來源,雪上加霜。

這些一系列的根本性問題,都在維多利亞女皇去世十幾年後,伴隨着第一次世界大戰的爆發而全面併發出來,已經衰落的帝國這次被徹底的拖入戰爭的深淵。而戰後雖然帝國取得慘勝,但是“可悲的”凡爾賽條約,又為戰敗的德國埋下了“納粹主義軍國主義”火種,直接導致了不久之後的二次世界大戰的爆發,弄得世界生靈塗炭。連續兩次世界大戰使得日落西山的大英帝國苟延殘喘,一蹶不振,徹底的被打回了原形。

今天的英國

而就在這兩次世界性戰爭階段,那個曾經從帝國殖民地獨立建國的“次等破落的合眾國”,卻在這個時期大力發展崛起。而這個在殖民地建立的“國家”拼命從之前的宗主國大英帝國,以及歐洲母地攝取文化的元素,並且利用這些從他們的文明源頭吸收來的文化元素從新創造“大眾流行文化”,也在此時她所創造的“大眾流行文化”開始慢慢的反向滲透並影響着它曾經的“文明發源地”。

而帝國隨着不斷的衰落,以及內部商業資本勢力的崛起對舊有皇權的分庭抗禮,美國的“大眾流行文化”則依附在商業活動上,開始緩慢而有序地反向滲透了整個大英帝國。先是從各個帝國原有的殖民地開始,最後直至帝國的核心“倫敦”。時至今日“美國文化”已經成為了英國本土的“主流文化”。英國的民眾在不知不覺中,一覺醒來就變成了美國國土以外的“美國公民”。就是這個曾經是大英帝國的前殖民地,而獨立後,由被大英帝國戲稱為“次等國家”美利堅合眾國,卻用另外一種方式,一種相對於曾經的大英帝國更為隱秘的“殖民”方式,對曾經的宗主國大英帝國進行了完美的反向“殖民”。

精英們的隱憂與美國的崛起

在維多利亞朝晚期,帝國的精英知識分子們已經感覺到了帝國的衰落,並且也都預見到了這種衰落的迅速到來。這種擔憂已經由當時的文學作品中完全的體現出來。1898年,美國發動戰爭,從墨西哥手中奪取了得克薩斯和新墨西哥兩個州,隨後又吞併了菲律賓。在1899年,也就戰爭與吞併發生後的第二年,英國的第一位諾貝爾獎獲得者,出生在印度孟買的英國以作家,約瑟夫·路德亞的·吉卜林用他的詩歌“白種人的責任”表達了英國知識分子對美國的帝國主義行為的感受。

約瑟夫·路德亞的·吉卜林(Joseph Rudyard Kipling)

詩歌中,他將美國想像成一個小一號的大英帝國,一個需要智慧的大英帝國祖先引領並且領導下的並且突然崛起的新帝國。他在詩歌裏把美國想象成一位年輕的大英帝國的後輩,可以在未來成為大英帝國的影子,並輔佐英國。詩歌並沒把美國想象成威脅,他只是把美國當作模仿並且奉行大英帝國的計劃和價值觀的一個“副產品”。在詩歌刊登在美國和英國的雜誌上以前,吉卜林還專門送了一本給西奧多·羅斯福。

西奧多·羅斯福(Theodore Roosevelt,1858年—1919)

而羅斯福對吉卜林的詩歌的評價是:“相當缺乏詩意,但從擴張主義者的觀點來看感覺很好”。而吉卜林也把羅斯福比喻成“像一個帶着孩子的年長婦人,渴望就殖民統治給英國提建議······我向他保證,英國人會從他們那裏吸取任何事情,但卻對建議卻有種族性的免疫力”。如此看來,在吉卜林的眼中,美國不過是個暴發户;而同時“少不更事”與“老態龍鍾”兩種狀態又同時矛盾的展現在美國身上。

吉卜林作為被世界公認的20世紀初在英國最有影響力的帝國主義作家,他用自己的詩歌來影響他的讀者,“白種人的責任”是他給讀者所傳達的理念與信仰。並且在他看來,美國既沒有經驗又精疲力竭,這樣一個沒有前途的國家是不可能在將來替代大英帝國的。美國不過是一個新的“被賦予責任的白種人”國家,但他們永遠不可能成為英國人,更不能在將來代替大英帝國;美國只能是大英帝國的影子和奴僕。

如若説第一次世界大戰以前的吉普林所代表的思潮,是帝國還處於強大的主導地位,只是這種地位在衰落,需要新鮮的血液注入,讓帝國重新再興奮強壯起來。而美國就是這種興奮和強壯的帝國未來“美託邦”。而這個“美託邦”是要在大英帝國祖先的引領下,乖乖的做一個帝國忠實的影子和奴僕。

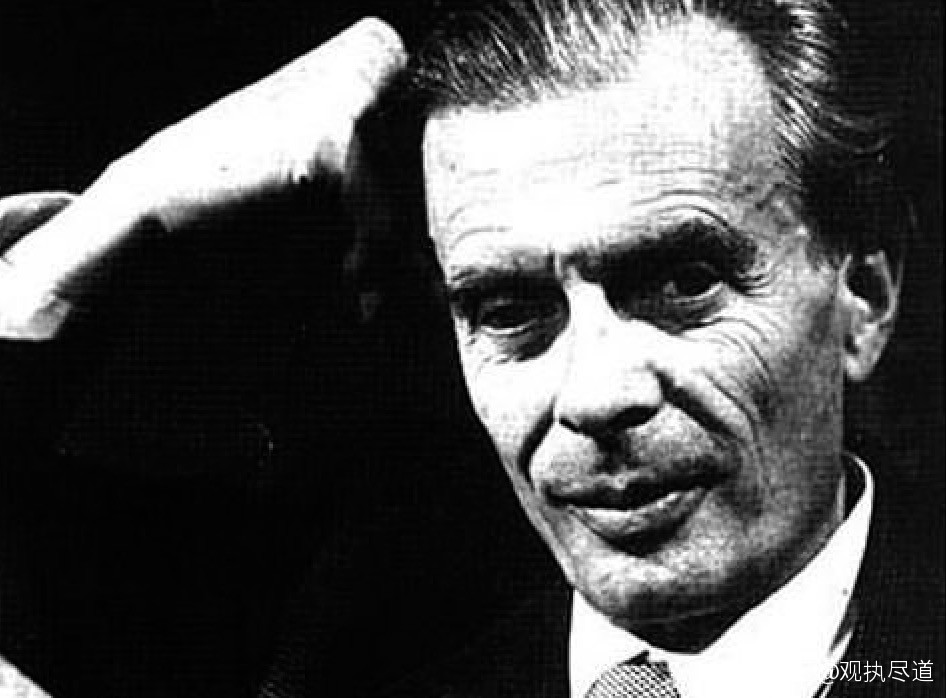

但是接下來隨着一次世界大戰的爆發,帝國的衰敗已經完全的顯現。此時此刻,英國的科幻小説家赫伯特·喬治·韋爾斯用他的作品《將要出現的事物形狀》來表達對美國崛起的一種認可。到此時,吉卜林在大戰前那些對美國作為大英帝國影子的理念,已經不再具有太大的分量了。

赫伯特·喬治·韋爾斯(Herbert George Wells,1866-1946)

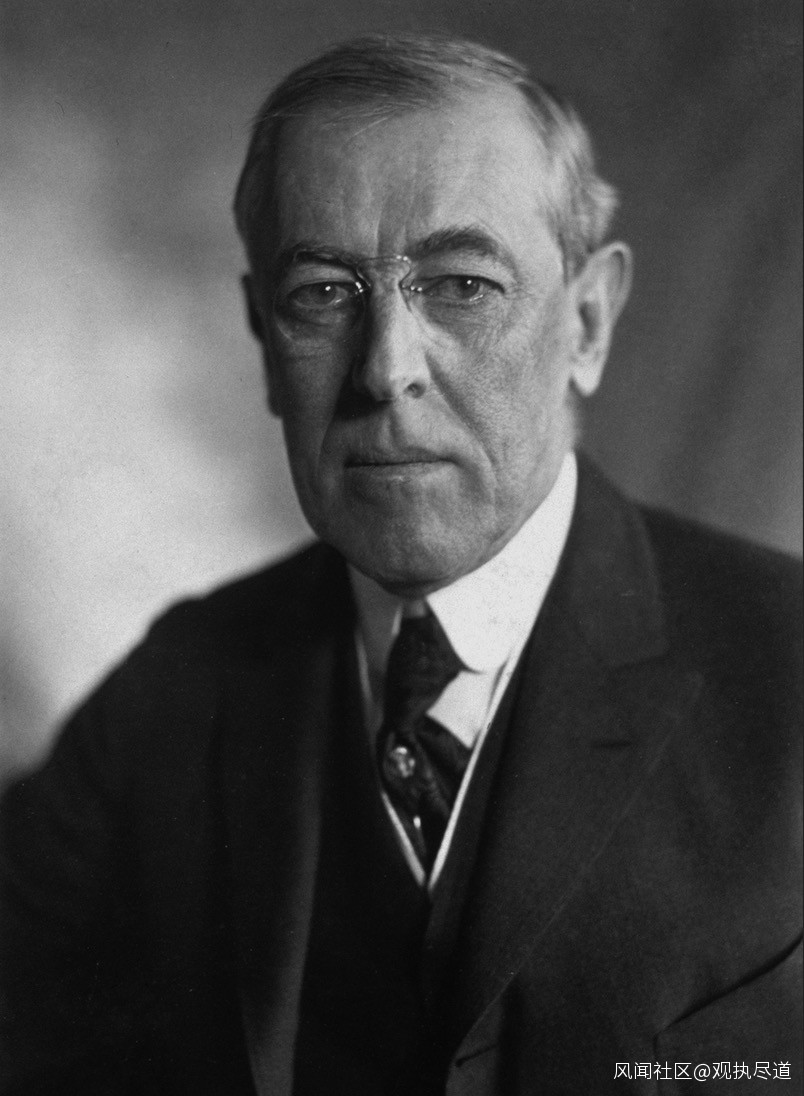

在帝國精英們的內心中,已經開始失去了早先的自信。美國識時務的選擇時機參與進這場發生在歐洲的大戰,並且順理成章的掌握了戰爭的進程和結果。在戰爭結束後, 美國第28任總統托馬斯·伍德羅·威爾遜突然一躍成為歐洲的“拯救者”和“救世主”,“從大洋彼岸來的摩西”。而威爾遜總統自己順勢將美國作為樣本,想要將世界所有的國家都按照美國的方式塑造,並且由這樣類似美國的國家羣體組成未來的世界。

托馬斯·伍德羅·威爾遜(Thomas Woodrow Wilson,1856-1924)

赫伯特·喬治·韋爾斯在《將要出現的事物形狀》中幻想美國和美國總統威爾遜締造了未來的世界秩序,到了20世紀30年代他的另外一部作品《帕勒姆先生的獨裁統治》中,他將自己那烏托邦式的政治願望與他所認為的英國精英主義文化聯繫在一起。他用美國的理念和特性作為手段來批判英國的特性。

在書中他批判了英國的精英主義和英國文化裏對高雅藝術的讚美和追求,通過美國的大眾娛樂和民主政治,將美國想象成普通人的國家。將英國的文化精英主義和獨裁聯繫起來,並且將歐洲舊的傳統秩序與價值觀和新的美國全球主義進行比較。

從他的作品看,威爾斯的烏托邦是美國式的,美國是一個“無處不在的合眾國”,這個“合眾國”會終結舊英國的傳統,並且還會創造一個新的英國以及世界的未來。但是,威爾斯的這種美國會替代英國的政治願景,並非所有人都贊同,著名的英格蘭作家,奧爾德斯·倫納德·赫胥黎(Aldous Leonard Huxley)在1929年的《名利場》發表的文章中,對威爾斯的美國大眾文化,普通人政治會代替體英國傳統的政治願景,完全持以懷疑的態度。

奧爾德斯·倫納德·赫胥黎(Aldous Leonard Huxley)

雖然赫胥黎不贊同威爾斯的美國會替代英國的論調,但是對於美國會成為世界頭等強國這點和威爾斯是一致的。在他在1927年在美國《哈珀》發表的文章“美國文化的展望:在機械時代的一些思考”中,將美國文化認作是世界的未來,全世界都無法抵禦美國文化,而且最後都會被美國化。在之後的1932年的小説《美麗新世界》裏幻想了一個奇妙的烏托邦世界。這個烏托邦是以美國和英國作為背景,將倫敦作為被現代化,被美國化的社會典範;而這個以美國為藍本的社會典範,最後成為了全世界的未來。

美國汽車大亨福特代替了上帝,因為福特發明了生產汽車的流水線,使生產飛速發展,這種生產方法終於統治了整個世界,公元也因此變成了“福元”。所有的社會文明都被流水線化,人們被物質改變的生活所矇蔽,開始歡呼這個美麗的新世界。但是在這個新世界裏,所有的宗教、藝術、家庭、情緒等,皆蕩然無存。

赫胥黎的《美麗新世界》不僅譴責了美國文化的一些方面,或者無情地變得像美國化一樣的世界文化的一些方面,而且也在抵抗中發明了英國的辦法。比如,以莎士比亞的作品來對抗流行電影,並且以此種作品衍生出來的價值觀來對抗墮落。

在這部20世紀早期的作品中,赫胥黎在很大程度上通過對美國資本主義的和娛樂的一種毒辣諷刺,為英國描繪了一個反烏托邦的未來,這些也體現出了作者在對英國面對美國文化對英國的影響所產生的焦慮。在作品中,完全體現出了作者對大英帝國衰落的無奈,這種無奈轉化成一種對英國曆史和傳統的懷舊。用這種懷舊來對抗美國化,和現代化。

而另外一位20世紀30年代末的女作家艾德琳·弗吉尼亞·伍爾芙曾經在《大都會》雜誌上發表文章來表達她對美國文化的認可與嚮往。此時伍爾芙所展現的已經不是對於帝國衰落的哀傷,以及美國崛起的期待與擔心;而她所展現的是一種對帝國不肯接受美國文化對帝國的改造的嘲諷,又以此為啓示性力量,以創造出一個另外一個版本的未來英國。

艾德琳·弗吉尼亞·伍爾芙(Adeline Virginia Woolf,1882 -1941)

同時她又用婉轉而晦澀的筆法,表達了帝國知識分子對美國文化崛起的憂慮,在她的作品中,她表達了新崛起的美國將英國困在了輝煌的過去,以及現代的英國對美國的崛起所產生的憂慮。到了此時,在帝國的精英的心目中,“美託邦”即如同烏雲遮蔽,使得帝國的未來不見天日;又似乎是衰落中的帝國所期待的一線希望。憂慮與希望,幻想與現實同時存在。

爵士樂與好萊塢

非常可悲的是,人類文明從農業文明升級到工業文明後,第一次體驗到文明升級帶來的成果,竟然是戰爭。隨着第一次世界大戰的結束,所有參戰國都成為一片廢墟。這次文明的升級也使得戰爭技術升級變得恐怖,這種恐怖,是前所未有的,超過了歷史的以往。所有參戰國家的倖存軍民,都受到了很深的戰爭心理創傷。這種心靈創傷使得幸存下來的人,本能的選擇逃避現實。

第一次世界大戰慘景

在第一次世界大戰期間,一隻美國黑人陸軍步兵樂隊將爵士樂帶到了英國。而此時的英國正處在一個危險的戰爭深淵,國家的未來又不明朗,發生的一切都超出了人們的心理承受範圍,人們需要音樂歌舞來暫時逃避現實,而此時的爵士樂跟隨美國黑人軍樂隊恰好時機的來到英國。

這種19世紀末20世紀初誕生於美國南部港口城市新奧爾良的音樂,是一種由非洲黑人文化與歐洲白人文化結合產生的一種新的音樂文化。爵士樂涵蓋了多種不同的音樂風格,從狐步舞到藍調(Blues),以及,不但“熱辣”而且“骯髒”的搖擺音樂,使得聽眾不由自主地伴隨音樂的節奏舞動身體,從而人們無法區分聽眾和舞者之間的界限。

在這種慵懶而悠閒的搖擺中,人們可以忘卻現實中的一切,可以暫時彌補現實中被隱藏起來的一切快樂。跳爵士樂舞需要搖擺屁股,腳也要以錯綜複雜的方式快速移動。這又為當時的婦女們催生了新的極簡主義時尚,設計更短,用料更為輕薄的裙子以便在雙人舞中更方便親密調情。

搖擺舞

這種音樂文化在誕生的那一刻起,就具備的神奇的魔性;它在西方做到了跨越種族,跨越階層,跨越文化。同時,這種音樂所到之處可以完全沒有障礙的入侵本地文化,並與本地文化相結合。因為戰爭的緣故,在英國爵士樂以驚人的速度迅速傳播,並且迅速席捲了全國。

在英國爵士舞更是跨越了階級的界限,不管是富人階級,還是中產階級,甚至是下層工人階級,無不沉浸在爵士舞的氣氛中。僅僅從1920年-1925年5年間,在英國就有11000家舞廳夜總會開張。隨着爵士樂的入侵,英國的報紙和期刊,會客廳和酒吧產生了激烈的辯論,這場辯論將爵士樂轉變成了英國現代化的一個象徵。

在這一時期文學作品不僅參與了辯論,還賦予了爵士樂比喻的性質,使其成為了辯論的突出核心和解決問題的一種手段。因為人類文明進入了傳統與現代的歷史交替時期,爵士樂在此刻入侵英國,使得英國社會的各個領域產生了許多相互矛盾的問題:藝術和娛樂,白人和黑人,英國和美國,而爵士樂恰巧成為了這些矛盾的觸發點。

隨着爵士樂不斷的移動和入侵,超越了種族,階級,和國家的界限,使得思想不在狹隘,從而對英國急劇發展的民族狹隘主義危機產生了衝擊。在1936年英國著名詩人W.H.奧登(Wystan Hugh Auden,1907年-1973年)在他的詩歌“寫給拜倫勳爵的信”中,他回顧了20世紀20年代到30年代早期的歷史,用寥寥數語總結了爵士樂是如何象了徵英國特性的傳統紐帶中斷的。

W.H.奧登(Wystan Hugh Auden,1907—1973)

詩中主要的意向是將現代英國的新景象介紹給幽靈般的詩人旅行者拜倫。在詩中,他輕易地將英國的政治衰落與美國娛樂興起合併在了一起。同時奧登用一種充滿韻律而又輕描淡寫的方式指出了20世紀30年代英國衰落中最為嚴酷的一面:“布列塔尼亞已經失去了威望,金錢和權力”。這句詩寓意着英國的金錢在流向美國,而曾經帝國的殖民地也在倒向美國。而接下來的詩句則是將政治與爵士樂放在一起,“我無法想像威靈頓公爵/對艾靈頓公爵的音樂會説什麼”。威靈頓公爵是19世紀早期在帝國衰落之前的一位首相,而艾靈頓公爵(愛德華·肯尼迪·艾靈頓)是1899年出生在美國華盛頓特區的一位著名音樂家。在這裏詩人用艾靈頓代表了爵士樂與用威靈頓公爵帶代表了的帝國權利的複雜規則以及帝國鼎盛時期的品位之間的一種斷裂。

而弗吉尼亞·伍爾芙在1941年出版了他的小説《幕間》。她將小説的背景設定為英國的田園春色,將英國的歷史展現為一部歷史劇,而演員則是生活在鄉間草地上的農民同時還展現了觀眾看完其它更加個性的戲劇之前以及“幕間”那些時刻的細節。正是這些英國的田園春色會使人具有懷舊的感覺,構想出“快樂的舊英格蘭”;但是《幕間》對於間隙和破裂的強調,使得“快樂的舊英格蘭”的再現經常被打斷。他在關鍵的時候,將爵士樂引入歷史劇,這個時刻標誌着一種民族主義終極目的的中斷。她用爵士樂構架了一種實驗性敍述的方式,暗示着爵士樂打破了一系列的關於愛國的“英國特性”的神話抗擊現代化的可能性。

另一位愛爾蘭裔的英國作家伊麗莎白·鮑恩(Elizabeth Bowen,1899-1973年)在她的小説《最後的九月》將爵士樂描述為一種強大的現代化力量,並且作為一種預兆,暗示了一種具有威脅性的現代性將要進入英裔愛爾蘭人的莊園生活傳統。它能夠瓦解英裔愛爾蘭人的莊園制度,並從根本上預示了地主階級暴力的終結。

伊麗莎白·鮑恩(Elizabeth Bowen,1899–1973)

在這部小説裏,爵士音樂不斷地出現在各個場景,不論私人空間還是公共場所。美國軍隊將爵士樂帶到了歐洲,在小説裏,英國軍隊有把爵士樂帶到了愛爾蘭。 爵士樂在愛爾蘭鄉村的出現也標誌着新文化運動和跨國交流形式的出現,同時也排除了愛爾蘭對以階級為基礎的民族純粹性的幻想的可能性。小説通過主人公洛伊絲關於逃離的思考,反映了她雖然拒絕美國,但卻擁抱一個被美國化的英國。同時這部小説不僅通過比喻性地藉助於爵士樂來體現對愛爾蘭即將發生的改變的焦慮,還將一種被美國化的英國特性引入了愛爾蘭的現代衝突中。

爵士樂在入侵英國後,給英國社會所帶來的變化是翻天覆地的,一位出生在一戰後並且後來成為著名英國作家的金斯利·艾米斯 曾經和回憶説,“我出生在1922年,我覺得自己是將爵士樂視為一件完全自然的事情的第一代英國人中的一員,它既不新潮,也不是一種時尚,也不屬於異國情調,當然無論如何也不會因為他出自“黑人”就是不值得尊重的或可疑的。

老一輩的人當時都很反對它”。對於作家來説,爵士樂是一件自然而然的事情,他就好似英國文化特性的一部分,並不會讓人感到突兀,更不會感覺爵士樂是外來的文化入侵。而爵士樂本身又通過挑戰那些一戰以前出生的,那些老一代英國人所崇尚的趣味高雅的傳統英國文化,以及衝擊他們“美好舊英國的”民族主義思想,使得爵士樂更具現代化衝擊力的存在感。

爵士樂某種程度上代表了,當時年輕人的反叛意願。在20世紀30年代,英國政府為了抵消這種由爵士樂所帶來的巨大沖擊,採取立法禁止美國樂手在英國表演。到了40年代美國也做出了相應的對策,儘量限制英國樂手在美國紐約表演。相比之下,英國比美國更需要爵士樂。

到了20世紀60年代,英國已經完全的接受帝國衰落的現實,對於美國的崛起對帝國權利的侵蝕,也能平靜的接受了。從這兩次世界性的大戰時候開始,美國文化就開始全面的滲透英國,以至於到最後美國文化已經完的成為了英國文化,英國文化與美國文化之間幾乎完全的沒有了差異。

在爵士樂入侵英國的同時,好萊塢的有聲電影也在這一時期進入了英國社會。好萊塢的電影這種新時代“的奇特武器”與“基本的社會習慣”有着與爵士樂完全不同的衝擊效力。如果説爵士樂的衝擊範圍主要侷限於英國和歐洲的話,那麼好萊塢的有聲電影則是衝擊了全世界。

而美國人自己也充分地意識到,有聲電影的出現,對美國來説等於是上帝用恩賜的方式給與美國的;美國的國家的行為方式,生產的產品,社會的理念,甚至他們的語言,為產品作的廣告都會跟隨着有聲電影傳遍全世界。同時他們也可以用有聲電影説服全世界,並創造一套新的,以美國文化為主導的“全球主流大眾文化”。在此基礎上,無論是文明的還是不文明的國家,都會相信美國是全世界唯一最重要的國家,沒有之一。

根據估算,上個世紀20年代。全世界的電影大約有80%來自好萊塢;而在英國本土,好萊塢電影的佔有量達到了驚人的85%。英國的精英們自己也已經完全的感覺到好萊塢的影響力,這種影響力所產生的衝擊,使得整個帝國都無法迴避。好萊塢的有聲電影,似乎已經把整個大英帝國變成了自己的殖民地。

美國創造的“主流文化”輕而易舉地越過了帝國的邊界,通過大量複製休閒和商品化的日常生活,美國的“娛樂帝國”發揮出了一種制式化,以及生產線化生活方式的傳播者和使用者的作用。當時帝國的精英們對此有着獨特的看法。在他們看來,美國的好萊塢已經設法的建立了一種非常奇怪的,而且從來沒有過的遍佈了全世界的奇葩景象,“消費者急切地叫嚷着,甚至自掏腰包來受制於他們新的帝國主人”。

而對於英國人來説,好萊塢對帝國所產生的衝擊破壞力,使得他們將好萊塢形容為一個“貪婪的怪物”一個隱形的“帝國”。而此時的英國人已經深刻的感覺到自己特別容易受美式英語的影響,不管是早期默片的字幕還是後來有聲電影的配音。而更要命的是美國從一個曾經的殖民地轉變成了一個強有力的競爭對手,對大英帝國的自身形象造成了前所未有的衝擊。

在1927年的英國《每日快報》(Daily Express)電影專欄裏曾經有一篇報道這樣寫道“我們大部分經常看電影的人已經被美國化到了這樣一個程度,他們把英國電影當作外國電影,他們談論美國,思考美國,夢想美國”。而在這些看電影的人羣中,有一些特定的羣體特別容易受到美國消費思想的影響:女性,兒童,工人階級以及境外殖民地的民眾,這些特定羣體只能通過電影瞭解西方。而這些特定羣體,某種程度上成為了臨時的美國公民。

好萊塢的電影對英國社會的衝擊還包含了語言層面,在好萊塢電影的影響下,在大英帝國,這個英語的發源地,大量的民眾開始模仿好萊塢電影台詞説話,先從默片的字幕模仿,到了有聲電影時代,這種現象全面開花。

這一時期美式英語對大英帝國的影響已經深入到民間各個層面,倫敦加油站的年輕人經常模仿電影裏的美式口音與人交流,而這位年輕人只是數百萬個,一輩子都受美國好萊塢電影影響的英國年輕人之一。而美式英語中含有大量的美國俚語,這些美國俚語不只是一種粗俗的方言,它對英語中包含的道德權威與思維習慣是一種巨大的威脅和衝擊。

這些對大英帝國年輕一代的道德觀與價值觀產生着巨大的影響,而這個影響又是悄無聲息的通過好萊塢電影漫漫的植入他們的大腦裏,直接破壞了英國對下一代的母語教育,以及英國社會對下一代的道德觀與價值觀的塑造。

美國好萊塢對英國的衝擊不僅僅是帝國的本土,甚至完全滲透到了帝國殖民地的各個角落。在1932年,英國電影委員會發布了一份報告,嚴肅地強調:“殖民地人民從那些三流蹩腳的鬧劇中獲取關於白人文明的概念,這是一種國際化的威脅”。而且委員會還聲稱:“因為好萊塢電影在在印度和遠東殖民地廣泛的流傳,而這些產自好萊塢的過度煽情以及低俗不堪的電影,已經給英國以及歐洲人在那裏的聲益,造成了不可估量的危害”。

因為在當時殖民地流行的好萊塢電影中,美國扮演的假英國和歐洲文明沒有任何優勢可言。而且就是這些在殖民地流傳很廣的好萊塢電影,輕而易舉地給英國和歐洲在殖民地的聲益,造成了極大的損害。如果説爵士樂逾越了種族的界限,喚起了黑人的形象。

那麼好萊塢電影則是給帝國和歐洲的“白人的意義”帶來的巨大的壓力。因為好萊塢比爵士樂更能充分的給觀眾以直觀的體驗,相比於爵士樂,好萊塢比爵士樂更增添了視覺效果。正如一位美國電影製作人所講:“英國人維持它的殖民地,卻沒有讓他們保持愉快”。因為這一時期,好萊塢電影在整個帝國殖民地範圍的廣泛流傳,致使好萊塢在某種程度上動搖了帝國在殖民地的精神文化的統治根基。

曾經的“帝國”美麗的回憶

大英帝國在維多利亞朝晚期,帝國的精英們已經明顯的感覺到帝國衰落的趨勢,而這種衰落的趨勢似乎又是停止的。在這個時期,帝國的知識精英們,開始出現將新崛起的美國,作為帝國未來的打算。

而這種帝國的未來是,將會出現一個,由大英帝國領導下,並且以大英帝國的理念和模式建立起來的,一個新的縮小版的“大英帝國”,這個縮小版的“大英帝國”就是美利堅合眾國。而這個美國在崛起的那一刻就應該是大英帝國的影子。但是這種衰落與停止的平衡被第一次世界大戰的爆發而打破。同樣,這種將美國作為未來大英帝國的影子的幻想,也隨之破滅。

美國介入了戰爭後,美國的軍隊把美國的爵士樂也帶到了大英帝國,而這種由非洲黑人文化和歐洲白人文化相結合的,音樂文化,對大英帝國以及歐洲都產生了深遠的影響。由於這種爵士樂所特有的寬泛的節奏,它可以滲透英國社會各個階層,不但可以迎合高雅,更可以融合低俗。爵士樂不但跨越了種族更模糊了國界。從爵士樂被帶進英國後,爵士樂完全的溶入到了英國的文化當中而且還全無違和感。而好萊塢電影則相對爵士樂更具衝擊力,從早期的默片時代開始,到具有壓倒性優勢的有聲電影的出現。

英國爵士樂歌手John Dan’k’worth

好萊塢電影衝擊了大英帝國的各個角落,包括殖民地。而伴隨着電影而來的就是美國一系列的大眾娛樂文化,這些美國的“大眾娛樂文化”在戰後一直不停的滲透和改造着大英帝國,很多帝國的民眾,不知不覺的一覺醒來後,變成了美利堅合眾國的臨時海外公民。而這個曾經美國的宗主國,今天已經被自己曾經的殖民地給反向的“殖民”了。

而此時帝國的文化精英們,也已經沒有了戰前的自信。隨之後來的“美託邦”概念中,那個由帝國領導的,作為未來大英帝國的影子的美國,也已經變成了不可抗拒的世界未來。而在這個世界未來中,英國是應該順應被改造,還是用幻想中的“美麗的舊英國”來對抗美國版的現代化。這種糾結一直伴隨着大英帝國,這種糾結從海上霸主變回當初的聯合王國,從沒間斷過。

英國維多利亞時代著名畫家 約翰·阿特金森·格里姆肖(John Atkinson Grimshaw) 城市風光繪畫

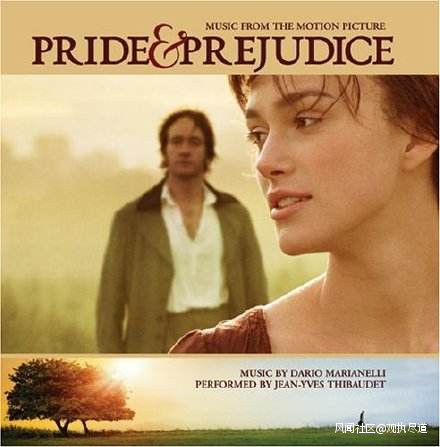

而最為有趣的是,赫胥黎在1940年,為米高梅公司撰寫了劇本《傲慢與偏見》,該影片的背景被設計在那個被懷念的“美麗的舊英國”時代,最為諷刺的是,這個被英國無限懷念的“美麗的舊英國”是在好萊塢被當作商品製造出來的。至於真正的“舊英國”是什麼樣子,已經不重要了。其實人們無限幻想和懷念的“美麗的舊英國”從來就沒有消失,因為這個記憶中的“美麗的舊英國”就從沒存在過。它唯一的存在,就是存在於好萊塢製造出的夢境裏。真正存在的只有“舊英國”。

好萊塢電影《傲慢與偏見》

現代英國,殖民地已經相繼的獨立,每個城市的街上跑滿了美國福特汽車,城市的商業中心,有序的分佈着各種美國的商品百貨,街道兩旁佈滿了美國的快餐店,麥當勞,肯德基, 漢堡王夾雜在各個商店之間;而且每一個城市都不會缺少的就是,來自美國的多廳影院以及裏邊的可口可樂和爆米花。2009年英國首相戈登·布朗上任後訪問美國。

戈登·布朗

英國《泰晤士報》煞有介事的發表了一篇,稱讚英美“特殊關係”的文章:“在近代史上,沒有任何國際夥伴比英美關係曾更好地服務於世界”。然而,後來在訪問美國時所受到的待遇,使得英國的報紙鋪天蓋地的報道:“特殊關係是個笑話”。戈登首相在訪美時,送給美國總統及每一位家人的禮物,每一樣都是精心挑選的;而美國總統奧巴馬及夫人回贈的,只是一套好萊塢老電影的DVD。這使得英國感到熱臉貼了冷屁股。就好像,英國對於美國的價值,只等於一套老舊的好萊塢DVD電影。

更為有趣的是,在2018年,由著名英國表演藝術家羅温·艾金森出演的 《憨豆特工3》 中,由艾金森扮演的英國軍情7處的特工,穿着中世紀的盔甲,手拿大寶劍;打敗了美國現代高科技,拯救了英國以及全世界於水火的故事。好萊塢電影又一次成功的創造了現代“英國特性”,“英國特性”和“美麗的舊英國”一樣,是用來對抗美國現代化的英國人心中最後的法寶。

《憨豆特工3》劇照

而這個英國人們內心中抵禦“美國娛樂帝國”的最後的法寶,竟然這個“法寶”也是好萊塢在電影中給蒙太奇出來的。在創造了“美麗的舊英國”後,又一次成功得創造了現代的“英國特性”。直至今日,當年的大英帝國,還有那個早已灰飛煙滅的維多利亞時代,而剩下的只有好萊塢為了滿足今天英國人內心的失落以及沮喪,而在電影銀幕上蒙太奇出來的那個從來就沒有存在過的“美麗的舊英國”。

真實存在的只有“舊英國”而不是“美麗的舊英國”

時至今日英國已經不是那個,曾經稱霸海洋和大部分陸地的日不落帝國了。這點在英國的留歐派已經看得很清楚,而且也很務實。但是英國相當一部分的政客與民眾仍然沉浸於當年的輝煌,做着虛無縹緲的“日不落帝國夢”。而脱歐派有相當一部分政客本質上又是親美派,他們將美國視為帝國的未來與希望。

而這些親美的脱歐派,恰恰利用了英國社會的這種虛無縹緲的“日不落帝國夢”,以此順水推舟將英國徹底剝離歐盟,順帶將光榮孤立的英國徹底帶向美國。並且許諾給英國社會各階層:一旦擺脱歐盟這個累贅,英國還是可以迴歸曾經的輝煌,脱歐派會帶給英國一個新的日不落時代,使維多利亞80年的輝煌在現。

維多利亞時代

脱歐派的支柱性人物,生於美國紐約鮑里斯·約翰遜(Boris Johnson)在成為英國首相接掌唐寧街10號後,迅速清洗留歐派舊臣重新組閣。建立了繼撒切爾夫人以後又一個極為右翼的英國政府。但是他在他的內閣中卻又引入了和他政治立場相對立的,留歐派弟弟喬·約翰遜(Jo Johnson),直接玩兩頭押寶。

而鮑里斯·約翰遜的特點又是口無遮攔,胡言亂語,為了選舉麼話都敢放。很擅長利用媒體,在底層英國民眾面前博眼球,這點和美國總統特朗普很類似。此人與其説帶給英國一個“帝國夢”,不如説他帶給英國的是去做美國的第51州。