瑪麗·卡爾多 敍利亞是新型戰爭觀念的試驗場_風聞

大牧_43077-2019-07-30 18:52

瑪麗·卡爾多 | 敍利亞是新型戰爭觀念的試驗場來源: 法意讀書•作者: 瑪麗·卡爾多

在“9•11”事件發生16年之後,當恐怖主義這一現象已變得前所未有地普遍,為何仍在使用軍事手段打擊恐怖分子?當伊拉克、阿富汗、巴基斯坦、敍利亞、馬裏、索馬里以及其他各地的戰爭令形勢雪上加霜時,為何政客還會覺得戰爭是應對恐怖之道?為何敍利亞或是民主剛果等地的衝突永無休止?為何當顯然毫無勝算時,武裝團體還要繼續作戰?英國倫敦政治經濟學院瑪麗•卡爾多教授使用“全球安全”一詞來指代應對大規模暴力事件的方式,運用對於戰爭與安全文化的深刻了解,在新書《全球安全文化》中,首次提出了“全球安全文化”的概念,探討了當前四種典型的全球安全文化類型——地緣政治、新型戰爭、自由主義和平、反恐戰爭,以解釋為何在全球層面上調整促成安全的方式、令其適應當下的挑戰,是如此困難,並對當下的全球安全形勢以及作為其基礎的文化活動做出了評估,試圖找到人類社會與民族國家避免衝突與戰爭的可能路徑。

敍利亞是新型戰爭觀念的試驗場

敍利亞戰爭

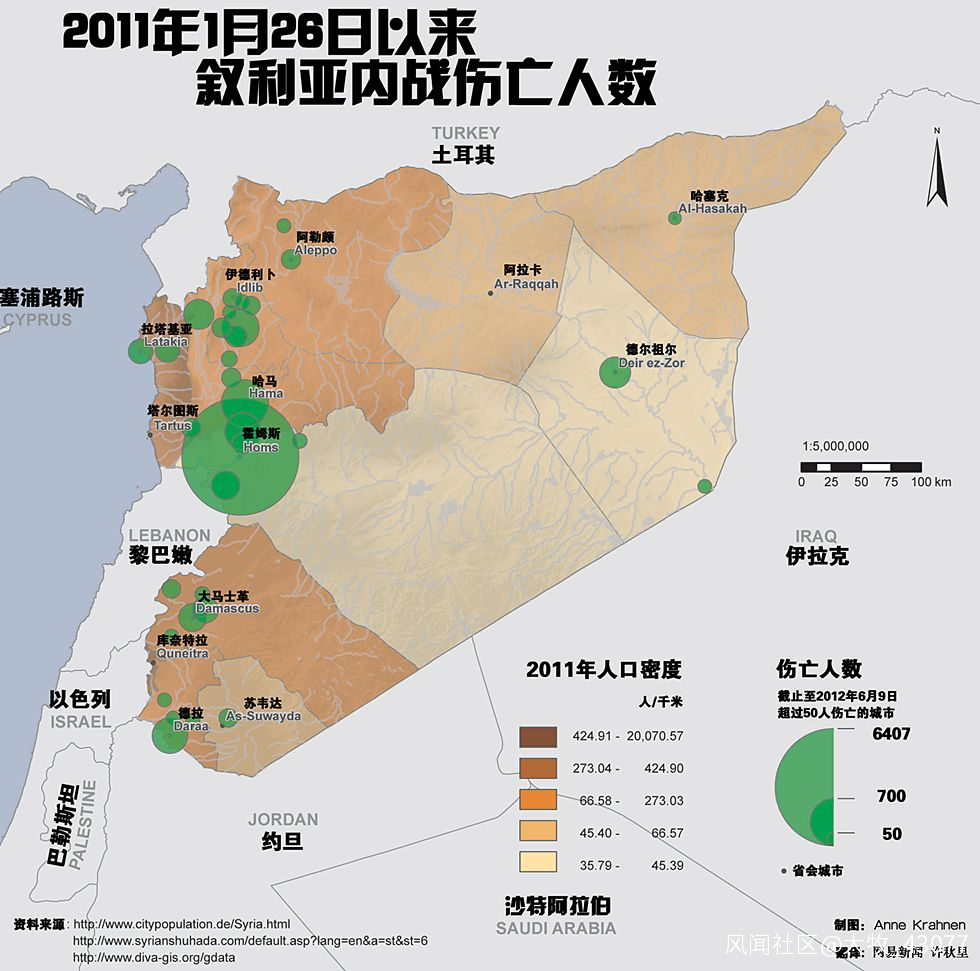

敍利亞的亂局是全世界傷亡最為慘重的,也是最為複雜的。從安全文化角度進行的分析表明,三種以軍隊為基礎的安全文化導致敍利亞民眾遭受了無處不在的、相互關聯的暴力,社會也變得解體和支離破碎了。這樣的分析還表明,本地性同時也正是全球性。敍利亞本身就是地緣政治的產物。在奧斯曼土耳其帝國崩潰後,敍利亞的建國過程是由殖民時期和冷戰時期的敵對關係塑造的。克里斯托弗·菲利普斯(Christopher Phillips)在論述敍利亞衝突中的國際關係因素的一書開頭就引用了帕特里克·西爾(Patrick Seale)在1959年的評論,可以將敍利亞視為“在國際舞台上反映出敵對利益的一面鏡子”。

從一開始,敍利亞危機就呈現出了新型戰爭安全文化的全部要素。對敍利亞政權的描述有:“馬列主義和阿拉伯民族主義的混合體”,“軍事—商業複合體”,或“裙帶政治”。哈菲茲執政期間(1970至2000年)建立起了阿拉伯社會復興黨統治下的軍事化的專制政權,通過石油收入和外部援助推動由國家領導的經濟發展,並且提供各種公共服務以及石油等生活必需品的補貼。正如西爾在論述哈菲茲的經典著作中所解釋的,塑造了敍利亞國家的發展路徑和哈菲茲個人輕重緩急安排的最根本因素是1967年的中東戰爭,當時哈菲茲擔任敍利亞國防部長,阿拉伯國家則遭遇了慘敗。在總統任上,憑藉着高額軍事開支和共產主義集團的大量援助,他打造了典型的指令性經濟。與此同時,他不僅允許私人企業繼續存在,他所打造的體系中更是存在大量由私人企業出資的成分,並且對賄賂、回扣和其他腐敗現象持容忍態度(這或許是有意而為之,以便收買其忠誠)。這一體系是建立在庇護關係基礎上的,阿拉維派軍官(例如哈菲茲本人)則發揮了關鍵作用,他們也享有賺大錢的機會。據欣內佈施表示:

【“除了公然挪用公款外,委員會中利益交織的網絡以及高級官員、政客和商界之間的回扣現象也十分普遍。軍官獲得稀有的許可,從公共部門購買受到補貼的建築材料。東黎巴嫩幾乎已經被敍利亞納入其中,這助長了人口販賣行為。官員和商人之間也頻繁交易,以獲取以其他方式無法獲得的外國進口品。由於大量商業都依賴於政府資金、批准和進口,商人便需要在政權中建立庇護關係(通常是同阿拉維派),從而結成了相互敵對的一個個保護聯盟。”】

無處不在的監視鞏固了這一體系。由東德施塔西培訓的敍利亞秘密情報機構有着5萬至7萬名全職安全官員和數十萬兼職線人。哈菲茲的監獄也因其殘酷性而臭名昭著,令人心生被迫害之感。

在哈菲茲死後,他的兒子、曾在倫敦上學的眼科醫生、妻子是敍裔英國公民的巴沙爾成了總統。他短暫地推行了某些政治改革,但隨後又放棄了這些措施。

此時石油收入和外國援助的減少導致政權愈發依賴於借款。巴沙爾推行了新自由主義經濟改革,這令商界從中獲得了巨大的利益,自然而然地催生了炫耀性消費,但與此同時也瓦解了他父親的統治所依賴的社會保障體系,令鄉村失業率和不平等程度大幅提高。石油補貼的取消尤為關鍵,這令農村遭受了沉重的打擊,因為農民取暖、運輸產品和灌溉都需要依靠石油。此外,化肥補貼也被取消了。與此同時,新的土地法剝奪了哈菲茲時期成立的合作社的土地所有權和使用權。在2006至2010年間,還發生了嚴重的乾旱。農業部門的就業人數急劇減少。據菲利普斯表示,到2010年時約有20%的敍利亞人生活在城鄉結合部的移民貧民窟裏,30%的敍利亞人生活在貧困線以下,11%的人口生活在可維持生存的水平線以下。

“阿拉伯之春”在敍利亞爆發得要比其他地方晚一些,這或許是因為對此前起義遭受的殘酷鎮壓仍記憶猶新,尤其是1982年發生在哈馬的伊斯蘭主義起義被政府動用“直升機上的機槍掃射、推土機和炮火轟炸鎮壓了,幾乎整個區域都被夷為平地,上千人遇害”。德拉的幾名青少年因在牆上寫下了“醫生,下一個就輪到你”和“推翻政權”的字樣而被逮捕並遭到了酷刑折磨,隨後抗議爆發了。他們的父母進行了抗議,安全部隊則作出了強硬的回應,殺死了四名抗議者。抗議隨即蔓延到敍利亞全國。抗議招致了政府的暴力回應,這反過來又催生了更大規模的抗議。據報道,政權在抗議人羣中安插了挑事者,以便為用槍鎮壓無武器的抗議者正名。聯合國的一份報告顯示,截至7月中旬,已有1900名抗議者遇害。

漸漸地,從敍利亞軍隊的逃兵——他們不願意向捍衞自己家庭的老百姓開槍——投機分子、地方強人、犯罪和走私團伙中誕生了武裝反對派團體,外部捐助者為其提供了大量支持。這些資助者主要來自海灣地區,他們提供資金和武器以組建民兵(下文將對此加以討論)。到了後期,包括美國、英國和法國在內的西方國家也成了資助者。值得注意的是,在阿勒頗和大馬士革這兩大城市並未形成有力的反對派,此外只有少數抗議者拿起了武器。許多公民社會行動人士反對採取暴力手段,認為通過暴力手段是永遠無法推翻巴沙爾政權的,只能通過施加社會和政治壓力。正如查爾斯·格拉斯(Charles Glass)所言:

【“武裝分子只是異見者中的少數,多數人對暴力起義中難免會伴隨着的暴行感到厭惡。但這些武裝分子憑藉強力以及由此贏得的國際支持佔據了上風。”】

加入武裝反對派行列的往往是貧窮的農村青年男子,大多數行動人士則組成了地方性的協調委員會和公民社會團體,開展調停、監督、地方治理、提供服務、法律援助和維護婦女權利等一系列活動。

主要是外部勢力在推動建立一個統一的、以國外為基礎的傘狀反對派組織。2011年9月15日,敍利亞全國委員會在土耳其成立,該委員會由先前便存在、常常身處流亡之中的反對派團體和在抗議期間成立的新團體組成。不過,上百個敍利亞境內新成立的團體被排除在了該委員會之外,它也從來未能克服流亡者和敍利亞境內團體之間或是伊斯蘭主義者和世俗主義者之間的緊張關係,土耳其和卡塔爾是委員會主要資助者這一事實令這一點尤其難以做到。起初該委員會更青睞非暴力手段,並且反對國際干涉——這一立場於2012年3月被放棄,儘管許多敍利亞境內的地方協調委員會和行動人士反對將這一衝突軍事化。2013年時,一個名為敍利亞革命者和反對派全國聯盟的更加廣泛的新組織成立了,但該組織仍面臨着許多同樣的問題。

類似的,敍利亞自由軍於2011年7月成立,本應協調和指揮各民兵。旨在將各民兵匯聚起來、為其發放資金和武器還包括成立高級軍事委員會和最高軍事司令部。從一開始,武裝反對派的主要戰略就是促使西方進行干涉,就如同利比亞的情況一樣。抗議時的標語包括“國際保護的星期五”(2011年9月9日)、“禁飛區”(2011年10月28日)和“我們要求緩衝區”(2011年12月2日)。包括土耳其在內的西方國家和海灣捐資者(既包括政府,也包括私人)提供了資金、武器、物流支持以及所謂非致命援助。但只是在“伊斯蘭國”佔領了伊拉克和敍利亞的大片領土後,西方才開始進行軍事介入,隨後針對的對象就變成了“伊斯蘭國”,而不是敍利亞政府。與此同時,俄羅斯和伊朗也進行了干涉,站到了敍利亞政府一邊。

自從戰爭爆發,已經過去了六年。國際調停的停火協議不時地暫時緩解了暴力。在本書寫作之時,敍利亞分裂成了四個部分(並不一定彼此接壤):政府控制的區域;政府撤出的區域,大部分為反對派所控制;庫爾德人統治的區域——庫爾德民主聯盟黨與政權在早期達成協議,令該地區免於遭受空襲,因此這是相對和平的一個區域;“伊斯蘭國”控制的地區,其面積已大幅減少了。但在這些區域內部也存在着很大的差異,有些地方達成了停火協議,因而較為和平;有些地方正遭受圍攻或是持續轟炸;還有些地方持續遭受暴力並數易其主。

敍利亞亂局可以被描述為三種相互強化的安全文化的交織狀態。和其他新型戰爭一樣,這也是一場對文明的攻擊。這不僅是就這場戰爭催生的不文明的政治敍事而言,更是就對平民和文化遺產發動的攻擊而言。和在其他地方一樣,武裝團體是由國家和非國家行為體構成的鬆散網絡組成的。在反對派一邊有着數百個武裝團體。BBC於2013年的報道更是稱武裝團體的數量超過了一千個。之所以無法建立一個團結一致的抵抗團體,是因為存在着如此之多的捐資者。它們不僅包括國家(美國、歐洲各國、土耳其、沙特阿拉伯、卡塔爾和其他海灣國家),還包括海灣地區的許多個人。結果,各個武裝團體為了獲得資金你爭我奪,出現了菲利普斯所謂的“反叛市場”。

另一原因在於各團體之間存在着差異。有些人是世俗主義者,有些人是伊斯蘭主義者。部分由於資金的緣故,部分由於宗教教義的緣故,伊斯蘭主義者漸漸佔據了上風。在伊斯蘭主義者中間也存在着差異,有些人只是社會保守派,其他人則是極端分子——例如宣誓效忠基地組織的支持陣線以及自由沙姆人伊斯蘭運動。2016年7月,支持陣線宣佈與基地組織分道揚鑣,更名為征服沙姆陣線。據菲利普斯表示,“私人捐資者不受制約的極端主義立場、海灣國家官方支持的宗派主義,加之殘暴的巴沙爾政權,促成了令薩拉菲派和聖戰者得以大行其道、世俗主義者和温和派被排擠到一邊的環境”。隨着西方減少了為武裝團體提供的資金,這一趨勢在近幾年來愈演愈烈。這些團體不僅包括敍利亞人,還有上千名志願者湧入了敍利亞,他們不僅加入了“伊斯蘭國”,還加入了衝突的各方。

政府這一邊也變得如同反對派了。儘管常備軍被用來進行遠程轟炸和炮擊(這和其他新型戰爭的情況一樣),但政府由於害怕軍隊倒戈,對動用軍隊持謹慎態度。政府起初使用了沙比哈等民兵——這些人“原先是從事走私和勒索的惡棍”——以及情報機構。此後,巴沙爾政權又組建了由伊朗共和國衞隊訓練的國防軍,並鼓勵地方民兵發展,從而導致了阿隆·倫德(Aron Lund)所謂的政府統治區域“民兵化”的現象。伊朗共和國衞隊還被派往了地面,在2016年重奪阿勒頗的過程中發揮了重要作用。黎巴嫩真主黨的情況也是如此。據説伊朗共和國衞隊精英部隊聖城旅的指揮官卡西姆·蘇萊曼尼(Qassem Soleimani)掌控着巴沙爾政權的地面軍事行動。

此外,“伊斯蘭國”和庫爾德民兵人民保護部隊也分別控制着自己的區域。

和其他新型戰爭一樣,宗派主義敍事也通過戰爭被塑造了出來。儘管敍利亞是遜尼派穆斯林佔多數的國家,但還存在着包括阿拉維派、德魯茲派、基督徒、伊斯梅利派、猶太人等在內的大量少數羣體。所有這些羣體的共存反映出敍利亞社會的世界主義特徵。2011年的抗議同樣反映了這一世界主義特徵,例如這些標語——“敍利亞人民是一家”,“自由才是我的宗派”。儘管身份政治有着較為久遠的根源,但巴沙爾政權和反對派武裝團體都蓄意煽動了宗派主義敍事,以便將民眾的注意力從民主要求上轉移開來。

在現代敍利亞的興起過程中,身份政治就一直是各方操縱的目標,先是在奧斯曼土耳其帝國統治的後期,後來是在法國委任統治時期——當時短暫地建立了阿拉維派和德魯茲派的半國家,而且宗教少數羣體在軍隊和安全部門尤其受到了優待。據説哈菲茲曾支持來自自己宗派、宗族和家族的人士。尤其是阿拉維派軍官成了庇護和腐敗網絡中的關鍵節點。儘管阿拉伯社會復興黨宣揚泛阿拉伯主義和社會主義,但哈菲茲其實是通過這張網絡進行統治的。從巴沙爾執行的新自由主義政策中獲利的,同樣主要是阿拉維派,他們中的某些人成了超級富豪的代表。不過,哈菲茲和巴沙爾的這種做法似乎並非系統性的。對身份政治的操縱,也並非專屬於敍利亞政府的現象。發動了1982年哈馬起義的穆斯林兄弟會,宣揚的是反阿拉維派、泛遜尼派的意識形態,庫爾德各黨則強調阿拉伯和庫爾德的差異。

戰爭爆發後,巴沙爾政權便指控反對派宣揚反阿拉維派敍事,並蓄意煽動非遜尼派的恐懼情緒。例如,政權故意將暴力行為集中在多數居民信奉遜尼派的街區,民兵同樣是由其他少數羣體組成的。作為外部支持者的伊朗以及駐紮在敍利亞的伊朗什葉派武裝及真主黨武裝助長了巴沙爾政權的宗派主義做法。漸漸地,宗派主義敍事變成了一種自我實現的預言:聖戰團體和奉行“地緣—宗派主義”的外部勢力變得愈發重要了。在格拉斯看來,“恐懼迫使民眾躲進了看似安全的宗派或種族飛地……由不同族羣構成的社羣曾是敍利亞社會的一大特徵,如今卻被‘隔都’取代了。和自己人待在一起讓人們感到安全”。宗派主義蔓延開來的例證之一是卡塔爾和伊朗在2017年斡旋達成的“四鎮協定”,這涉及大規模的人口交換:生活在被政府軍圍困的南部城鎮扎巴達尼和邁達亞的遜尼派民眾不得不遷徙至西北部伊德利卜省反對派控制下的被圍困的城鎮,生活在北部凱夫拉耶和富阿等鎮、遭到叛軍和伊斯蘭主義團體包圍的什葉派民眾則轉移到了巴沙爾政權控制的區域。

反對派常常採取典型的游擊戰略,例如攻擊軍事基地或政府所在區域,但敍利亞戰爭中的大多數暴力行為針對的是平民。大量傷亡是巴沙爾政權的暴行造成的。政府在從反對派控制區域撤出後,便刻意通過削減薪水、切斷電力供應、轟炸以及使用包括化學武器、集束炸彈燃燒武器和汽油炸彈在內違禁武器等方式清空這些區域,學校、醫院、集市以及其他人口密集的區域常常成為打擊目標。人道主義車隊同樣遭到了打擊。反對派佔據的許多城鎮都遭到了包圍,這是導致饑荒的主要原因。大批民眾遭到了武斷的拘禁、折磨和“被消失”。據人權觀察組織表示,“受到政府拘禁後因為廣泛存在的折磨、虐待行為以及飢餓和疾病而死亡者為數眾多。根據當地監督機構表示,在2011年3月至2016年6月間達到了至少12679人”。

“伊斯蘭國”採取的是典型的新型戰爭策略。進入政府勢力薄弱的地區,奪取行政建築,殺死或驅逐少數羣體或不服從者,實施斬首等駭人的暴行,並蓄意攻擊文化遺產——最為臭名昭著的事例是在2015年摧毀了有着2000年曆史的巴爾米拉神廟。

和其他新型戰爭一樣,最突出的策略要數強制遷徙。衝突各方都通過驅逐那些可能不服從自己統治者確立起了政治控制。據敍利亞政策研究中心估計,流離失所的人數佔到了總人口的45%。根據人口調查的結果,該中心的報告估計2015年底敍利亞境內的人口總數為2020.8萬人,其中國內流離失所者為636.1萬人,難民和移民為427.5萬人。這種人口耗竭的現象仍在繼續。據聯合國難民署估計,截至2017年4月,難民人數已超過了500萬,佔總人口的四分之一。

逃亡路中無助的母親和孩子

最後,典型的新型戰爭經濟也是敍利亞戰爭的一大特徵。由於物質破壞、缺乏投入(尤其是石油)、缺乏交通設施和人員損失等原因,正式經濟急劇收縮了。暴力行為催生了包括賄賂、勒索、綁架、劫持人質、挪用外部援助和走私(尤其是石油和古董)在內的新的收入來源。從事暴力行為的企業家這一新富階層誕生了,他們有動機將暴力行為繼續下去。武裝團體之間常常為了經濟原因展開合作。例如,“伊斯蘭國”控制着柴油供給,發電廠掌握在政府手中,反對派控制領域往往有着更好的自來水設施。鑑於控制邊境的方式以及其他因素,敍利亞全國各地差異很大。

這場新型戰爭的表層和底層都是地緣政治與反恐戰爭。這場戰爭既是由外部干涉催生的,又催生了外部干涉。敍利亞成了中東以及全球各勢力角逐的舞台——中東各國的宗派分歧日益嚴重,一邊是土耳其、沙特阿拉伯和海灣國家,一邊是伊朗;全球各勢力間的敵對關係也被重新點燃。此外,敍利亞當然還是反恐戰爭的一大舞台,干涉的方式和類型都各不相同。直接進行軍事幹涉的國家包括俄羅斯、伊朗、以色列、土耳其和以美國為首的反“伊斯蘭國”的68國聯盟,總計達73個國家。在2017年5月北約宣佈將加入反“伊斯蘭國”聯盟後,俄羅斯宣佈包括前蘇聯國家在內的集體安全條約組織成員國也將加入俄羅斯領導的軍事行動,尤其提及了吉爾吉斯斯坦和哈薩克斯坦的名字。

軍事幹涉既包括空襲,又包括派出地面部隊。俄羅斯在2015年開始進行直接的軍事幹涉,聲稱是在支持反恐戰爭,但實際上是和敍利亞政府一道打擊反對派,包括打擊醫院和其他民事目標。在本書寫作之時,俄羅斯在敍利亞各地都部署了軍隊。伊朗的聖城旅部隊在與巴沙爾政權並肩作戰方面也發揮了重要作用,並且對於2016年收復阿勒頗起到了至關重要的作用,還訓練了被稱為國防軍的忠於敍利亞政府的準軍事組織。作為反“伊斯蘭國”舉動的一部分,同時也是為了避免人民保護部隊擴張至本國邊境處,土耳其奪取了敍利亞的部分領土。以色列的空襲主要將黎巴嫩真主黨和敍利亞軍事設施作為目標,同時還將戈蘭高迪等緩衝區的入侵者作為打擊目標。除了各國的軍事幹涉外,還有上千名志願者加入了衝突的各方,以及真主黨等組織更加嚴密的非國家軍事力量。

美國領導的反“伊斯蘭國”聯盟最初於2014年發動了空襲。它主要是通過空中打擊為地面部隊——在伊拉克,這包括伊拉克軍隊、什葉派民兵,以及庫爾德民兵;在敍利亞,則包括由庫爾德人民保護部隊訓練的反對派聯軍,以及土耳其軍隊——提供支持。美國還派出了特種部隊。據估計,截至2017年4月,“伊斯蘭國”佔領的敍利亞領土已有四分之一被收復,包括曼比季鎮。2017年10月17日,反“伊斯蘭國”聯盟宣佈“伊斯蘭國”被逐出了位於拉卡的總部。截至2017年11月,反“伊斯蘭國”聯盟共進行了28380次空襲,其中14310次發生在敍利亞。該聯盟採取了包括巷戰在內的常規作戰方式,這造成了嚴重的傷亡。官方並未公佈傷亡數字。根據媒體報告,Airwars.org網站估計非戰鬥人員的死亡人數至少為6000人。此外,當然還有數千名被視為戰鬥人員者死亡。儘管“伊斯蘭國”失去了領土,但它又在解放區發起了暴動。與此同時,恐怖主義這一問題也並未煙消雲散。恰恰相反,來自全世界的上千名志願者湧入了敍利亞和伊拉克,加入“伊斯蘭國”的行列。而且沒有跡象表明大規模殺戮削弱了恐怖主義現象。美國的行動似乎還擴展到了敍利亞的其他地區。在2017年4月發生了針對平民使用神經毒氣的駭人事件後——後文將對此加以討論——敍利亞政府的一個軍事基地遭到了巡航導彈的攻擊。2017年3月,一所清真寺遭到了襲擊,當時約有300人在清真寺中進行禱告。美國聲稱自己本以為這裏舉行的是基地組織的集會。

換句話説,敍利亞成了各種安全文化的試驗場。在這裏,對於攻擊醫院和學校在內民事設施、定點清除和使用違禁武器的一切限制和禁令似乎都被削弱了。化學武器的使用就清晰地表明瞭隨着安全文化的改變,規範與規則也發生了改變。生物武器和化學武器是少數被國際法禁止使用的武器之一,帶有嚴格監督機制的相關條約於1993年簽署、1997年生效。在歷史上,下毒就和暗殺一樣被認為是一種令人反感的戰爭手段。古印度根據《摩奴》法典、薩拉森人根據自己對《古蘭經》的理解,都禁止在戰爭時下毒。格勞秀斯也將下毒和暗殺並列為不光彩的戰爭行為。在地緣政治安全文化框架內,對化學武器的禁令受到了遵守。這不僅僅是因為有關戰爭合法性的觀念在起作用,更是因為此類武器在對稱戰爭中作用有限,對其的防禦相當有效,因此雙方都樂於避免使用針對化學武器攻擊的龐大而笨重的設備。可以認為,正是地緣政治安全文化中對於下毒的禁令使得《禁止化學武器公約》(Chemical Weapons Convention,簡稱CWC)得以簽署。

因毒氣彈而受傷的人 (圖源:敍利亞媒體)

敍利亞從不是《禁止化學武器公約》的簽字方,據稱該國積累起了包括神經毒氣在內的大量化學武器庫存。戰爭伊始,就有關於小規模使用化學武器的報道,尤其是神經毒氣。奧巴馬曾明確表示使用化學武器將是“一條紅線”。2013年8月,在反對派佔領的大馬士革郊區東古塔,發生了一次規模大得多的化學武器襲擊。據美國估計,此次襲擊共殺死了超過1000人,並造成了痙攣、口吐白沫等痛苦的症狀。美國國務卿克里(John Kerry)宣佈,如果敍利亞銷燬所有化學武器庫存,就將不對其進行空襲。接下來,俄羅斯説服巴沙爾政權簽署並批准了《禁止化學武器公約》,並公佈了所有化學武器庫存和製造化學武器的工廠,將在國際監督下將其銷燬。有些人認為,考慮到其他武器導致的傷亡和痛苦,如此關注化學武器是不適當的,但更多的人還是因有關化學武器的禁令受到了維護而長出了一口氣。

儘管如此,巴沙爾政權和“伊斯蘭國”仍在繼續指控對方使用化學武器。巴沙爾政權投下了裝滿氯氣的桶裝炸彈,關於使用神經毒氣的報道也仍在不斷出現。2017年4月,在伊德利卜省的汗·謝胡恩鎮發生了又一起大規模神經毒氣襲擊事件——在敍利亞政府收復阿勒頗之後,反對派武裝團體和流離失所者湧入了這一地區。作為回應,美國向沙伊拉特空軍基地發動了空襲——據説神經毒氣襲擊就是從該基地發起的。俄羅斯國防部則聲稱敍利亞飛機轟炸了一間可能含有神經毒氣的叛軍庫房。

2013年8月和2017年4月的反差可以用新型戰爭和反恐戰爭安全文化的演化來解釋。在這兩種安全文化中,暴力針對的都是不受保護的平民。使用化學武器是一種令人恐懼的駭人暴行,在新型戰爭中,需要通過這種工具才能實現強制遷徙和對領土的政治控制。對從2015年開始積極參與這場在他們看來是反恐行動的俄羅斯人而言,那些與地緣政治安全文化截然相悖的策略逐漸成了常態,例如蓄意轟炸醫院或醫療設施,或是對使用化學武器不加譴責。

人們常常表示西方未對敍利亞進行干涉。但事實上,各勢力都對敍利亞進行了干涉。問題在於干涉的類型。干涉既是關於地緣政治的,也是關於反恐戰爭的。雖未徹底缺席、卻被排擠到了邊緣位置、收效甚微的是自由主義和平式干涉。從一開始,阿拉伯聯盟和聯合國便都介入其中,但達成國際共識卻十分困難。安南於2012年2月被任命為阿拉伯聯盟和聯合國聯合特使,併成功地促成了關於終結衝突的六點計劃協定,於2012年3月21日獲得了聯合國安理會主席聲明的一致通過。該計劃促成了2012年4月的停火協議,暫時緩解了暴力局勢,並派出了300名監察員。然而,迫於外部壓力,監察員在8月時便撤出了。布拉希米取代了安南,隨後斯塔凡·德米斯圖拉(Staffan de Mistura)又取代了布拉希米。會談不時地展開,但成效十分有限。2017年12月停火協議達成後的最新一輪會談,是由發揮了越來越大作用的俄羅斯、土耳其和伊朗促成的。政府與反對派之間的暴力衝突有所減少,但反對派不同派系之間的暴力衝突卻加劇了。與此同時,巴沙爾政權從未減輕鎮壓的力度,不斷地進行逮捕,卻很少釋放。儘管德米斯圖拉實行了與婦女及公民社會相關的創新措施,但在這片遭到撕裂和摧毀的土地上,會談依舊難以取得成功。

作者簡介:瑪麗•卡爾多(Mary Kaldor),英國知名學者。生於1946年3月,畢業於牛津大學,獲哲學、政治學與經濟學(Philosophy, Politics and Economics, 簡稱PPE)學士學位。歐洲對外關係委員會(The European Council on Foreign Relations,簡稱ECFR)創始成員。現為倫敦政治經濟學院(The London School of Economics and Political Science,簡稱LSE)全球治理系教授,兼任衝突與公民社會研究中心(The Conflict and Civil Society Research Unit)主任。2003年,卡爾多教授被授予大英帝國司令勳章(CBE),以表彰她對“民主和全球治理”的貢獻。主要研究領域為全球化(Globalisation)、國際關係與人道主義干涉(International Relations and Humanitarian Intervention)、全球公民社會與全球治理(Global Civil Society and Global Governance)、新型戰爭(New Wars)。

著有《正在解體的西方》(The Disintegrating West, 1978)、《巴洛克式兵工廠》(The Baroque Arsenal, 1983)、《想象的戰爭:理解東西方衝突》(The Imaginary War: Understanding the East-West Conflict, 1990)、《全球公民社會:對戰爭的一種回應》(Global Civil Society: An Answer to War, 2003)、《人的安全:反思全球化與干涉》(Human Security: Reflections on Globalization and Intervention, 2007)、《新型戰爭與傳統戰爭》(New and Old Wars, 2012)等作品。