在甘肅白銀一窺資源枯竭城市的生活現狀_風聞

瘟疫公司搬砖部-最近在看《宋案重审》2019-08-07 23:35

文:章文立 尚芳劍

甘肅省白銀市是一座怎樣的城市?

在知乎上,有人回答:“感覺可能是唯一一個因為連環殺人案而出名的城市。”

題為《命案告破的那天晚上,我在白銀市》的文章中,一位白銀出生的導演寫道:“慘案過去久了,就是談資……白銀從來不會缺乏這種談資,因為這裏從來不缺乏暴力和血腥。”幾天後,網友“白銀小孩”以《命案發生的那個城市,我在那裏長大》作為回應,她寫道:“請不要將一個殘忍的殺人犯與一個城市劃上等號。”

2016年9月3日,白銀供電局家屬院裏,兩隻小狗追逐打鬧着,主人在一旁“勸架”;棉紡廠小區的空地上,幾名少年在打籃球,青春的呼喊聲此起彼伏;東山路旁的金魚公園,老人們搬着小板凳在樹蔭下打橋牌,聽秦腔;暮色四合,人民路上的火鍋店人聲漸旺,熱氣喧騰;永豐街小區對面的小廣場上,則響起了廣場舞的歌聲。

28年過去,當年命案發生地附近,很多人對於案件的記憶遙遠而模糊。對大部分白銀人而言,這個工礦城市曾經極度輝煌,又極度落寞;包容四方,又躁動不安。

血色的記憶需要時間去忘記,但生活的廣闊,總給人一種無法阻擋的向前的力量。

工礦城市

2016年9月4日,下午三點十五分,綠皮車搖搖晃晃從“臨時火車站”開出。車門隨意開着,站在車廂連接處,灰白色的山石几乎觸手可及,偶爾有亂蓬蓬的草在石縫裏頑強生長。拐個彎,山忽地遠了,視野突然開闊,土色的房屋、高高的煙囱、暗紅色如桶狀的巨型工業設備,不時從眼前掠過。

“臨時火車站”的歷史比白銀市火車站還長,綠皮車每日三班,是白銀公司的“通勤車”,一路經過運輸部、鉛鋅廠、三冶煉,都是白銀公司下屬單位。

終點站是深部銅礦。廠區人煙稀少,辦公樓的標語風格和標牌成色停留在二十世紀八十年代。幾棟樓荒廢着,窗玻璃只剩一半。這裏最早是露天礦,一號坑和二號坑各佔一個山頭,開車都得十幾分鍾。閉坑後只留深部銅礦,轉入地下開採,1987年3月投產。

以金屬命名的城市,真的曾是遍地金屬礦產,產銅、產鋁、產鉛鋅礦。

從上世紀50年代起,白銀公司有持續三十年多年的輝煌歷史:銅硫產品產量和產值利税率曾連續18年居全國之首。職工出門時都不自稱白銀人,只説是白銀公司人。

1951年,地質部641地質隊到白銀進行礦區普查,先發現了黃鐵礦,又勘探到銅礦。白銀廠有色金屬公司隨後在蘭州成立,1956年2月遷至皋蘭縣郝家川(今白銀市市區所在地)。那時候,郝家川只有四五户人家,周邊方圓五百平方公里的土地上,户不過千,人不逾萬。

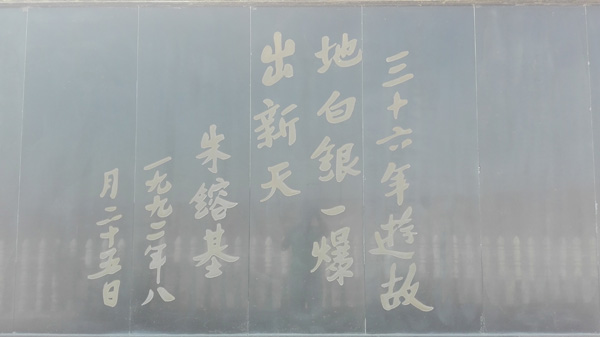

1956年7月,白銀公司進行3次礦山大爆破。三聲巨響,拉開了新時代的序幕。天南海北的年輕人們響應號召,背井離鄉來到白銀公司。戈壁灘上燈火通明,廠房和市區建設起來。1959年10月1日,白銀公司露天銅礦正式投產。最繁忙時,“臨時火車站”的鐵軌上一天來往四五十趟火車。

燕離的爺爺曾日日往返在這條鐵軌上。他從河北來到白銀,是白銀公司第一批蒸汽火車司機。和他同時期來的,還有從全國各大中專院校分配來的146名畢業生,從遼寧、上海等地重金屬工業單位調配來的工人,部分剛從抗美援朝戰場歸來的復員軍人,還有從甘肅其他地區農村招來建設廠房的合同工。

如火如荼的開採遮不住戈壁灘最初的荒涼。燕離小時候去同學家聽故事,人家的奶奶來自天津,説當年到了蘭州,再往白銀走,越走越荒涼,心也越來越涼,到了某一個點,終於徹底崩潰,嚎啕大哭。

那時候,不管什麼人來到白銀,首先發放的勞保用具就是口罩。郝家川總共十幾棵樹,目力所及之處,都是灰色的石頭山。氣候乾燥,常颳風沙,風捲着地上的石子,打在臉上生疼。喝水也困難,要用汽車去黃河裏拉水。

包括白銀公司總經理在內的所有人,都住在窯洞樣式的平房裏。每天早上起來,牀上、被上都是一層灰。稀有的下雨天,“屋外下大雨,屋裏下小雨”。唯一的小樓房是白銀市第一招待所,給前來援建的蘇聯專家住。建廠房的工人們用磚砌兩個柱子,中間用土坯碼起來,就是一座小平房。

苦中作樂,沙窩裏搭個大蓆棚,放電影,是工人們難得的娛樂。白銀飯店自建成日起便跳舞成風,週六週日,工人幹部,蘇聯專家,晚飯後一起忘情舞蹈,直至子夜。

工作服除了黑色就是藍色,人手一套,加上口罩,分辨男女只能看頭髮長短。重工業企業男性比例遠大於女性,人們為白銀髮明瞭一句順口溜:“風吹石頭跑,荒山不長草,男的多女的少,對象不好找。”

為平衡男女比例,輕工業逐步入駐。1965年,上海遠東鋼絲針布廠、青島紡織機械廠、鄭州紡織機械廠內遷部分設備和職工,建立了白銀紡織機械針布廠。

張家奶奶時年32歲,在上海遠東鋼絲針布廠當女工。單位打出了“支援三線建設”的大旗,可工人們知道西北苦,都不願意去。領導勸張家奶奶:“戰士最聽黨的話。”又許諾她,內遷後子女就不用去插隊。最終,張家奶奶賣了位於上海市楊浦區的二層小木樓,和丈夫一起攜帶5個子女,舉家內遷。

小女兒不懂苦,對遷來後的日子留存着愉快的記憶:跟在收麥子的車後面撿麥穗,回家爆“爆米花”,或是撿煤核、從旁邊的木器廠偷偷扒樹皮回來燒。回憶起當年的母親,她卻紅了眼眶:“太苦了,工作服一年只發一套,全是補丁。”每個月定量供給的糧食大多是麥子,南方人吃不慣麪食,家裏偷偷拿出一部分換些大米,一個月吃一頓。

1966年3月,鄧小平來白銀視察時説:“你們這裏是艱苦奮鬥,艱苦奮鬥就成為了一種白銀精神。”

艱苦卓絕的日子卻是露天礦的鼎盛期。白銀被稱為“銅城”。人們説,解放軍每打3發子彈,就有一發是白銀公司貢獻的。

移民

程建1975年從插隊中被招工至白銀公司三冶煉。當學徒工的三年裏,每月只掙27元錢。撞上喜歡大搞生產運動的年代,他幹勁倒是足。每年1月1號被稱為“起步日”,他和同事們都要全體加班加點,煉出當年的第一批鋼。

廠裏單身的小年輕們結伴去針織廠、棉紡廠看姑娘。上海來的姑娘洋氣又驕傲,穿着紅裙子走在路上,讓土生土長的小夥子們心都跟着裙襬跑。但也就是看看而已,要説娶媳婦,大多數白銀公司的年輕人,還是中意本廠的姑娘。

那時候每個廠每個車間,都有一個傳説中最漂亮的姑娘。程建看上的就是同車間的“花兒”。他們有時候在一起幹活,説説話,以工作之名互相幫助。幫着幫着,就在一起了。婚後,公司分了套一室一廳的小平房。幾年後,女兒程婷婷降生。

程婷婷的媽媽是標準的“廠礦二代”。她1958年出生於白銀公司職工醫院(現白銀市第一人民醫院),從記事起就住在永豐街。那一片連帶附近的幾條街都是白銀公司的地盤,

“8·05”系列強姦殺人殘害女性案中的受害者“小白鞋”家也住這一帶,“小白鞋”的哥哥就是三冶煉的員工。

程婷婷的姥爺是從抗美援朝戰場來的第一批銅城開拓者,媽媽又是兄弟姐妹四人中的老大,因而媽媽下鄉不到半年就被招工,又回了白銀公司。

1984年,露天礦閉坑,採礦業轉入地下。1985年,白銀恢復建市。國家投入鉅額資金展開以有色金屬、化工、能源等為重點的大規模開發,促進白銀產業結構多元化,三冶煉達到鼎盛。

三冶煉逢年過節都發米麪糧油,常有獎金,福利比市上好得多。白銀公司人的歸屬感也強。父輩們來自五湖四海,見多識廣,從不屑於省城蘭州的名號。

生於斯長於斯的廠礦二代,甚至剝離了父輩們關於遙遠故鄉的記憶。他們大多不會説家鄉話,也不説蘭州話,只用普通話交流。天南海北的詞和某些特定的口音被融入其中,用着用着就為所有人共享,化為特殊的白銀公司版普通腔。

祖籍的最大意義,是更輕易獲得外界的消息和物資。職工俱樂部旁邊就是郵局,發電報很容易。無論什麼樣的外部信息,白銀公司都比市裏知道得快、流傳得廣。改革開放後的十年,親屬人脈在南方的職工,常能倒騰來最新奇的玩意兒。燙捲髮,高領毛衣、喇叭褲,那個時代的潮流,也都是白銀公司的人在引領。

白銀公司內部有一套封閉式的循環系統。職工看病沒人去市人民醫院(現白銀市第二人民醫院),都去職工醫院(現白銀市第一人民醫院)。從託兒所到高中都有子弟學校,白銀市的人想進來都得託關係、走後門,廠礦子弟沒人想過去市裏的學校。

對於工人們來説,不管是機械廠、氟化鹽、動力廠……都是“我們白銀公司的”,坐下就能一塊兒喝酒。剩下的,則是“他們白銀市上的”。市上很多人來自甘肅其他地縣,在白銀公司人的眼中,就是鄉下人。

“氣質上就看得出來,(白銀)跟其他甘肅地縣市區都不一樣。”燕離説。他六七歲時就在媽媽教書的學校見過蘋果電腦,黑屏幕,綠色字,可以玩算數學題打飛艇的遊戲。工廠裏也有電腦室,機房裏鋪地毯,絨線裏嵌着銅絲,廠裏甚至有自己的電視台,但只有晚上放節目。

熟人社會

城市小,生活有種傳統宗族社會的感覺,人和人繞幾個圈都能找到聯繫。比如程婷婷媽媽的老師是小姨夫的老師,也是她的老師,上小學程婷婷都是步行,十分鐘就到。一路上都是白銀公司的房子,同屆學生上學時間一致,樓上樓下的小孩兒都一起走,路經誰家就在樓下喊一聲,一來一串兒人。

串門是特別自然的事。小孩子們四處跑,哪天家裏大人倒班不在,就去別人家吃飯。在晚飯時間,住平房的好多人家連門都不關,有人就站在門口吃,你家吃的我分一口,我家吃的撥你一筷子。

大人們也四處串門,男人們下象棋,女人們打毛衣,工廠裏的八卦總是傳得特別快。也有人在家看電視,晚上八點多推門吼一聲,孩子們便四散開來,乖乖回家睡覺。

1989年,白銀市成為僅次於蘭州的甘肅省第二大工業城市。工廠的煙囱在凌晨排放,黃色青色的“硫酸煙”籠罩城市上空,冬日裏的口罩是居家必備。離工廠近的地方,“酸煙”落到樹上,樹葉迅速乾枯。

經濟體制改革大潮翻湧。1992年8月27日,甘肅省首批股份制企業試點單位——白銀銅城商廈股份有限公司舉行奠基儀式;白銀飯店被私人承包,年輕人們在週末和夜晚來到這裏跳舞,“不會跳兩步交際舞的人,成了孤獨的人。”

白銀公司動盪的90年代來了。

屬於金屬的城市遇到資源危機,銅礦資源大幅減少,企業效益下滑。在時間的荒野裏,人和城市命運如同一葉扁舟,起伏翻轉就在瞬息間。白銀市志記載,20世紀90年代後,職工下崗、社會失業率上升。至1995年,城鎮人口和無業人員不斷增加,城鎮居民的就業程度不斷下降。

廠礦人心渙散。如果在上世紀80年代進了廠區大門,你準會看到在路邊堆着,隨便就放的鉛、鋅;但到了90年代後期,廠區門外就有人收礦,夾帶一鐵皮飯盒的銅,出門就能換三四十塊錢,還有毛驢車從礦山的另一邊繞過去,廠子內外的人勾結,大批量倒賣。

柏油馬路替代了八十年代的土路,卻越發塵土飛揚。旱冰場盛極一時,燕離和小夥伴們穿着鐵質的老式旱冰鞋遊蕩在路上,看小城一天天躁動起來。市裏單位的工資逐漸超越白銀公司,燕離所在的公司一中,職工都鬧着要從白銀公司分出去劃歸市裏。市裏不接收,拖了好幾年。醫院也是一樣。

老國企人的幸福感和價值觀不再穩定。有人選擇了主動跳脱,甚至有一部分人回到原籍,還有一些親緣關係在外地的,就去投靠了那一支脈。更多的一二代建設者們不適地抗拒着,對生意人的態度在看不起與羨慕之間徘徊。

那時候,燕離剛小學畢業,突然有了階層感。“小時候大家都是差不多的,沒什麼貧富之分,也能玩到一塊去。那段時間就好像突然,誰家的家長消失了幾年,回來買了一輛桑塔納。我們小孩也會説,誰誰誰買了小霸王遊戲機。”他記得很清楚,1992年遊戲機風行的時候,一個遊戲機要300多塊錢,而他爸爸的月工資才100多。

小城裏瀰漫着焦慮的氣息。讀書的少年們在學校後面的小山包打“拳王爭霸賽”,週末約羣架是常有的事。東山路附近歸“黑龍幫”統治,“大什字”周邊歸“七兄弟”,後來還發展出了“鐵血十三鷹”,都是些青少年的小幫派。有輟學的初中同學在酒吧當服務生,燕離高中時去找他玩兒,常從第一家喝到最後一家——城市太小,到處都是熟人。酒吧一條街俗稱“破頭巷”,酒便宜,人也雜,每天都有人打得頭破血流。

1996年,白銀市制定《關於深化國有企業改革的實施意見》,對國有企業進行戰略性改組。同年,燕離的爸爸“內部退養”,跑到白銀下設三縣兩區去養豬。幾乎同一時段退休的,還有一大批四十來歲的中年人,白銀公司有廠礦子弟“退休頂替”的傳統,取消畢業分配後,為了子女能夠頂替上崗,父母們主動請退。

燕離記得,小學時,媽媽對他的期待是,考大學再分配到大國企,可以不在白銀,但一定要穩定,要能享受福利分房待遇。到了高中,媽媽再和別人坐在一起聊天時説起他的未來,除了必須考大學沒變,其餘的只剩一句話:“讓他自己闖去。”

1998年,白銀城連發四起命案,警察半夜挨家挨户敲門查户口,學校晚自習也停了,白銀公司所有職工配合公安部門按了手印,女職工下班都有丈夫或男職工陪同。但在變幻的年代,人們對未來的迷惘和希望超過命案帶來的恐懼。

資源枯竭

白銀火焰山礦山公園裏,退役的蒸汽機車被安置在一角。如今鐵軌上運行的還是老式綠皮車,車頭卻已經換成了內燃的。

白銀公司在1990年以後便沒再招過工。運輸部原先有兩千多人,如今只剩六百多;改過兩次名,第一次叫鐵路運輸公司,後來又改作鐵運物流公司。“十幾年沒什麼效益,維持而已,現在可能考慮轉型做物流吧。”工人老楊説。

山路上,連綿的灰白裸岩和黃綠色的廢渣看得人心生蒼涼。深部銅礦巨大的礦坑還在那裏,積水囤積在底部,陽光下泛着粼粼的光。

2008年3月17日,白銀市被列入全國首批資源枯竭城市。“在國家首批資源枯竭城市中,白銀市屬於歷史欠賬最多、財力狀況最差、生態環境最惡劣、面臨困難最多的城市。”一份官方發佈的《甘肅省白銀市資源枯竭城市轉型規劃》中寫道。

上述規劃將白銀市轉型後的功能定位為”高新技術產業基地、中國西北先進製造業基地和青藏高原礦產資源加工基地”。

2008年9月21日,位於金魚公園的重新修繕的“銅城開拓者紀念碑”揭牌。手持管子鉗和地質錘的青銅塑像仍保留了1984年初建的樣子。

但蒸汽火車已經沒有了,燕離的鄉愁無處安放。記憶中其它和故鄉有關的,是蘇式風格的工廠和大排的平房,現在也已經沒有了。開蒸汽火車的姥爺退休後帶着姥姥回了東北。爺爺奶奶對老家河北仍有掛念、有感情,但那裏已無房產、無親人,年紀也大了,便回不去了。

燕離大學畢業後定居蘭州,做軟件技術類工作。生活無憂,沒有太大壓力。每年有一兩個月會待在上海。從考大學開始,白銀就已經脱離了他的人生規劃:“那時候不知道自己未來會在哪個城市,但一定不在白銀。就跟你命運的定數一樣。”

白銀公司衰落之後,多數廠礦二代的期望非常明確:希望孩子離開,去更大的城市,過更好的生活。程婷婷説:“我們很像候鳥,飛向所謂更有前途的地方。”

但白銀公司仍是保底的選擇。老楊的兒子在南昌工作,他不想讓兒子回來:“只要能闖,就讓他闖闖吧。哪天實在闖不動了,我和她媽還在這兒,想回來也可以回來。”

程婷婷覺得自己是肯定回不去了。她的户口還在白銀,卻在西安生活了很久,如今在北京工作。她對白銀懷有深沉的感情:看到白銀被與連環殺人案聯繫在一起的時候,她會不平,也會積極推動朋友轉發《命案發生的那個城市,我在那裏長大》,為白銀正名。大城市的漂浮感嚴重,她還是很懷念小城裏“全城都認識”的感覺。

程婷婷的丈夫也是白銀人,也是“廠礦三代”。兩人在異地的大學裏相識,“繞山繞水最後又繞回白銀公司了。”她笑言。

母親隨着程婷婷去了北京,常常唸叨“還是我們白銀好”,城市小,買東西方便,熟人也多,一個電話就能約着聚起來,不像在北京,待着孤單。“她説北京的霧霾好糟糕,而白銀,氣候也好,冬暖夏涼,人沒那麼多,生活舒適。”程婷婷笑着幫母親傳話。她説,母親保留了白銀公司人的淳樸,常常自來熟似的與鄰居打招呼、聊天,這在大城市的公寓裏顯得有些奇怪。

但“故鄉”這個詞對燕離來説,有些捉摸不定: “白銀是我的故鄉,但它沒有歷史,沒有人文,沒有方言。”頓一下,他又補充道:“有方言的地方才能稱之為故鄉吧。”

這個因廠礦而設立,以重金屬命名的城市裏,祖輩們拋棄了根、隔斷親緣,來到這裏。二代們將終生奉獻於此,第三代又如候鳥般飛離。等到第四代出生的時候,多半又將重歸五湖四海,並把二代們的身和心再次帶離。