了不起的愛潑斯坦(一)_風聞

SNK-2019-08-11 20:57

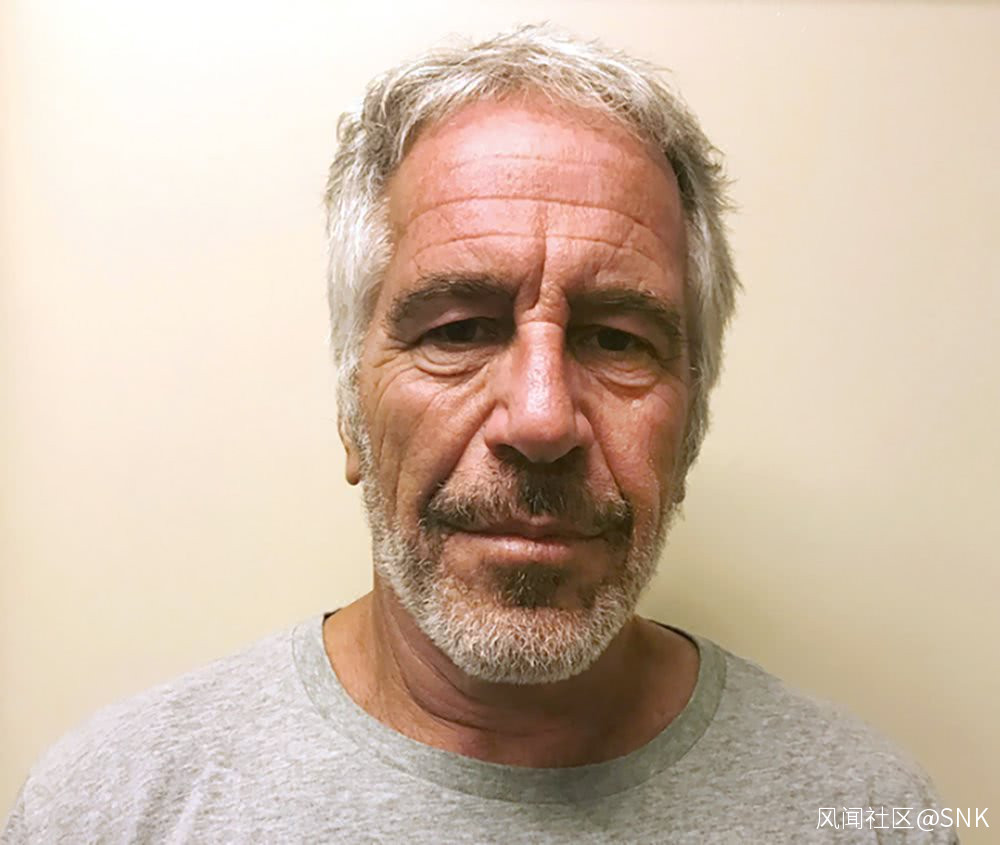

有感於美國富翁傑弗裏•愛潑斯坦之死而發,按着美國媒體的比喻,仿寫《了不起的蓋茨比》。請看下文:

我年紀還輕,閲歷不深的時候,我的上級教導過我一句話,我至今還念念不忘。

“每逢你想要執法任何罪犯的時候,”他對我説,“你就記住,這個世界上所有的罪犯,並不是個個都有過你擁有的那些優越條件。”

他沒再説別的。但是,我們之間話雖不多,卻一向是非常通氣的,因此我明白他的話大有弦外之音。人的行為可能建立在堅固的岩石上面,也可能建立在潮濕的沼澤之中,但是一過某種程度,我就不管它是建立在什麼上面的了。今年夏天我進入這間全美國最負盛名的監獄的時候,我覺得我希望全世界的人都穿上囚服,並且永遠在道德上保持一種謝罪姿勢。我不再要參與放浪形骸的遊樂,也不再要偶爾窺見人隱私八卦的榮幸了。

唯有愛潑斯坦——就是把名字賦予本書的那個人——除外,不屬於我這種反應的範圍——愛潑斯坦,他代表我所真心鄙夷的一切。假如人的品格是一系列連續不斷的成功的姿態,那麼這個人身上就有一種陰鬱的色調,他對於人生的希望具有一種高度的敏感,類似一台能夠記錄萬里以外的地震的錯綜複雜的儀器。這種敏感和通常美其名曰“愛情的慾望”的那種熱辣辣的感受性毫不相干——它是一種異乎尋常的取之不盡的天賦,一種富於神秘色彩的敏感,這是我在別人身上從來沒發現過的,也是我今後不大可能會再發現的。不——愛潑斯坦本人到頭來倒是無可厚非的、使我對人們短暫的悲哀和片刻的歡欣暫時喪失興趣的,卻是那些吞噬蓋茨比心靈的東西,是在他的迷夢消逝後跟蹤而來的刺眼的浮塵。

我在2008年從常青藤畢業,剛好比我的黑人同學早了一年,不久以後我就遭遇了那個稱之為國際金融危機的突然的珍珠港襲擊,我在痛苦中感到恍恍惚惚,回來以後就覺得風平浪靜了。曼哈頓不再是世界光明的中心,而倒像是宇宙的深不見底的黑洞——於是我決定到布魯克林去擔任警察。我所認識的人個個都是做治安管理的,因此我認為它多保護一個美國人總不成問題。我的叔伯姑姨們商量了一番,他們怦然是在為我挑選一個納粹黨衞軍,最後才説:“呃……那就……這樣吧。”面容都很嚴肅而猶疑。父母答應為我提供房租的費用,然後又過了幾年,我才在2014年春天回到曼哈頓裏去當巡警,自以為是一去不返的了。

切合實際的辦法是在城裏找一套房寄宿,但那裏的租金極其昂貴,而我又是剛剛來到了一個有良好的治安和繁榮的貿易的地方,因此辦公室裏一個老年人提議我們倆到近郊合租一所房子的時候,我覺得那是個很妙的主意。他找到了房子,那是一座陰暗潮濕的老式公寓,月租兩千美元。可是不久,“佔領華爾街”爆發了,警察局認為他年紀太大,不能對付抗議者,就把他調到墨西哥邊境去了,我也就只好一個人搬到郊外去住。

這時,我正穿着厚厚的警服和防彈背心,和同事們一起在埋頭逮捕各種各樣的抗議者。就這樣度過了幾天,弄得我心神俱疲。直到一天早上,警長叫我到辦公室,“你怎麼這麼出工不出力?”他暴跳如雷地問我。我告訴了他:“我不想再傷害這些無辜的老百姓。”我再繼續辯解的時候,就不再感到恐懼了。我成了領袖、英雄、一個正義的勇士。他被我的勇氣深深打動,就調任了我去全美最高級的監獄——大都會懲教中心那裏,管理那些無法無天的罪犯。

高樓廣廈之中,大都會懲教中心的堅不可摧的碉堡式的大廈沿着街道昂然挺立,那個夏天的故事是從我調任去那邊五年之後到監獄上司家吃飯的那個晚上才真正開始的。這位上司五年來對我待遇格外的好,不但幫我安排各種核心任務,還允許我閲覽一些絕對不能開放的機密文件,以至於這裏不能透露一個字。

從奧巴馬時代以來,他樣子已經變了。現在他是五十多歲的人了,體格微胖,頭髮稻草色,嘴邊略帶狠相,舉止高傲。兩隻炯炯有神的傲慢的眼睛已經在他臉上佔了支配地位,給人一種永遠盛氣凌人的印象。即使他那會像美國隊長穿的優雅的防暴服也掩藏不住那個身軀的巨大的體積——他彷彿填滿了那件雪亮的套裝,把上面的皮帶繃得緊緊的。他的肩膀轉動時,你可以看到一大塊肥肉在他緊湊的上衣裏面摩擦。這是一個巨大無比的身軀,一個巍峨的身軀。他説話的聲音,又粗又大的男高音,增添了他給人的性情暴戾的印象。他説起話來還帶着一種長輩教訓人的口吻,即使對他喜歡的人也樣、因此在奧巴馬時期的時候時對他恨之入骨的大有人在。“我説,你可別認為我在這些問題上的意見是説了算的,”他彷彿在説,“僅僅因為我身材比你胖,比你更有巨人般的氣質。”我們倆屬於同一所大學裏的高年級學生聯誼會,然而我們之前根本就不認識,我總覺得他很看重我,而且帶着他那特有的粗野、蠻橫的悵惘神氣,希望我也喜歡他。

我們在某個陰暗而無人的牢房裏上談了幾分鐘,就走了出來。

“我這地方密不透風。”他説,他的眼睛不停地轉來轉去。

“這地方原來關押過馬丁·阿姆斯特朗。”他指着走廊裏的某一個牢房,又把我推轉過身來,客客氣氣但是不容分説,“我們到盡頭的值班室裏去吧,別讓那些囚犯聽到。”我們穿過一條高高的走廊,走進一間寬敞明亮的辦公室,陽光灑滿了整個房間,裏面有一個温柔靦腆的白人女子秘書在幫他撰寫報告。

“文明正在崩潰,”上司氣勢洶洶地大聲説,“我近來成了個對世界非常悲觀的人。你看過史蒂夫.班農寫的《東亞帝國的崛起》嗎?”

“呃,沒有。”我答道,對他的語氣感到很吃驚。“我説,這是一本很好的書,人人都應當讀一讀。書的大意是説,如果我們不當心,自由的山巔之城就會……就會完全被顛覆了。講的全是科學道理,已經證明了的。”

“薩姆變得很淵博了。”那名女秘書説,臉上露出一種並不深切的憂傷的表情。“他看一些深奧的書,書裏有許多深奧的字眼。那是個什麼字來着,我們……”

“我説,這些書都是有科學根據的,”上司一個勁地説下去,對她不耐煩地瞅了一眼,“這傢伙把整個道理講得一清二楚。我們是佔統治地位的自由國家,我們有責任提高警惕,不然的話,‘極權主義’者就會掌握一切且……"

“我們非打倒他們不可。”那名女秘書低聲地講,一面拼命地對熾熱的太陽眨眼。

“主要的論點是説我們是嚮往自由民主的人民。我是,你也是,還有………”稍稍猶疑了一下之後,他點了點頭把我也包括了進去,這時女秘書又衝我眨了眨眼。“而我們創造了所有那些加在一起構成‘普世價值’的東西——媒體、政黨、議會、選票啦,以及其他等等。你們明白嗎?”他那副專心致志的勁頭看上去有點可憐,似乎他那種自負的態度,雖然比往日還突出,但對他來説已經很不夠了。

這時屋子裏電話鈴響了。上司彎腰去接,女秘書幾乎立刻就抓住這個打岔的機會把臉湊到我面前來。

“我要告訴你一樁重大新聞,”她興奮地咬耳朵説,“是關於一個墨西哥的大毒梟的。你想聽聽他的故事嗎?”

“這不是我今早來辦公室的目的嘛……”

“你要知道,他並不是從來就這樣強大的。他從前只是一個墨西哥黑幫的小小馬仔,那個黑幫有一套收買賄賂政客和警方的程序。他從早賄賂到晚,後來那羣墨西哥佬就受不了啦……”

“後來情況越來越壞。”貝克小姐提了一句。是的。情況越來越壞,連墨西哥人都管不了他。最後只得叫我們美國人來處理。”

突然,上司把手中的話筒往電話機上一扔,説了聲“對不起”。就走出辦公室了。

女秘書和我互相使了一下眼色,故意表示沒有任何意思。我剛想開口的時候,她警覺地坐直起來,用警告的聲音説了一聲“噓”。可以聽得見走廊裏有一陣低低的、激動的交談聲,女秘書就毫無顧忌地探身豎起耳朵去聽。喃喃的話語聲幾次接近聽得真的程度,降低卜去,又激動地高上去,然後完全終止。

“你是不是剛剛分配到安全等級最高的牢房吧?”

“你説,我要被分配到哪裏了?”

“剛才電話裏剛剛決定了。”她用鄙夷的口氣説,“我認識那裏的一個人。”

“我一個人也不認……”

“你總該認識愛潑斯坦吧。”

“愛潑斯坦?”我追問道,“哪個愛潑斯坦?”

“最近上新聞的那個!”她不無興奮地説。

“他居然要關到這裏來了?”

“別説話,我要聽聽出了什麼事。”

“是出了事嗎?”我天真地問。

“難道説你不知道嗎?”她説,她真的感到奇怪,“我以為人人都知道了。”

“我可不知道。”

“哎呀……”她十分的疑惑,“你不上網嗎?。”

“我上網,但我不關心這個。”我茫然地跟着説。

“這個人老有名了,據説和兩任總統是好朋友。你説呢?”

我幾乎還沒明白她的意思,就聽見一陣皮鞋格格的聲響,是上司走回來了。

“真沒辦法!”他説,然後哭喪着臉對我説,“等下午,我要領你到那個最機密的牢房裏去看看。”

“怎麼了?”

“牢房裏來大人物了,從現在開始,他就歸你來管了。”

在辦公室最後五分鐘殘存的印象中,我記得電腦又無緣無故地關機了,同時我意識到自己很想正眼看看大家,然而卻又想避開大家的目光。我猜不出上司想什麼,但是我也懷疑,就連女秘書那樣似乎玩世不恭的人,是否能把這個領導尖鋭刺耳的迫切呼聲完全置之度外。

一路上,走廊的過道亮了又暗,每個牢房門裏都是充滿着厭倦和憂鬱的眼神的囚犯,只是周邊的牆皮越來越乾淨整潔,牆上的標語也越來越少。我自己走到我將要工作的崗位,打開門,在辦公室裏的一把旋轉椅上坐了一會兒。空調已經開了,眼前是一片空白,只有閃爍着各色方格的監控顯示器和頭上的枱燈,還在貢獻着無量的光芒。一個獄警在門口給我打了手勢,叫我過去看看我負責的牢房。到了那裏,發覺我不是一個人——門裏一個人已經從那與眾不同的寬大客廳裏背對着我,現在兩手插在口袋裏站在那裏仰望窗外明亮的天空。從他那悠閒的動作和他那兩腳穩踏在地板上的姿態可以看出他就是愛潑斯坦先生本人,出來確定一下我們本地的天空哪一片是屬於他的。

我打定了主意要招呼他。剛才女秘書提到過他,那也可以算作介紹了。但我並沒招呼他,因為他突然做了個動作,好像表示他滿足於獨自待着——他朝着幽暗的窗台把兩隻胳膊伸了出去,那樣子真古怪,並且儘管我離他很遠,我可以發誓他正在發抖。我也情不自禁地朝窗外望去——什麼都看不出來,除了幾片白雲,又小又遠,也許是一座天空的盡頭。等我回頭再去看愛潑斯坦時,午休時間已經到了,有人來替我的班,於是我又獨自待在不平靜的走廊裏。

食堂裏,犯人和獄警們伴隨着電視機的聲音,在這骯髒的飯桌上自得其樂。

“他是個搞資產管理的,”那些犯人一邊説,一邊在亂七八糟的蓋飯之間手舞足蹈着,“有一回他強姦了一個女孩子,那人打聽出她是當今總統特朗普的員工,是他介紹過來的。”

午飯結束,我準備動身離開食堂回到崗位。那個替我班的人忽然站在我們身旁。

“獄警先生?”他問道,“對不起,愛潑斯坦先生想單獨跟您談談。”

“跟我談?”我驚奇地大聲説。

“是的,先生。”

於是,我急急忙忙去了牢房,這是愛潑斯坦第一次和我談話。

“早啊,老兄。你今天開始要看守我,我想我們聊個天吧。”

接着就發生了那次使我感到窘迫的談論。

我還沒介紹完自己的身份,愛潑斯坦就開始把他文雅的句子説到一半就打住,同時猶疑不決地用手拍着他黃色囚服的口袋。

“我説,老兄,”他出其不意地大聲説,“你到底對我是怎麼個看法?”

我有點不知所措,就開始説一些含糊其詞的話來搪塞。什麼“富可敵國”啦、“聲名遠揚”啦。

“得啦,我來給你講講我自己的身世吧,”他打斷了我的話。“你聽到這麼多閒話,我不希望你從中得到一個對我的錯誤看法。”

原來他知道那些給他牢房裏的談話增添風趣的離奇的流言蜚語。

“上帝作證,我要跟你説老實話。”他的右手突然命令上天的懲罰做好準備。“我是布魯克林一個有錢白人家的兒子——家裏人都死光了。我是在美國長大的,可是在哈佛受的教育,因為我家祖祖輩輩都是在哈佛受教育的。這是個家庭傳統。”

他的聲音很嚴肅,彷彿想起家族的突然消亡猶有餘痛似的。有一會兒我懷疑他在捉弄我,但是看了他一眼後,我便相信不是那麼回事。

“後來我就像一個年輕的香港富豪那樣到歐洲各國首都去當寓公——巴黎、倫敦、柏林——保管名人的賬務也好,談談生意也好,參加幾個晚宴KTV也罷,不過是為了自己消遣,同時儘量想忘掉好久以前一件使我非常傷心的事。” 我好不容易才忍住不笑出來,因為他的話令人難以置信。他的措詞本身那麼陳腐,以致在我腦子裏只能是這樣的形象:一個又黑又沉的雅達利2600,在老舊的電視機上運行着【E.T.】,屏幕上除了花花綠綠的像素塊就是不停閃動的雪花。

“後來就去越南打仗了,老兄。這倒是莫大的寬慰,我千方百計地去找死,可是我的命好像有神仙保佑一樣。戰爭開始的時候,我得到了中尉的軍銜。在奠邊府一役,我帶領我兩個機槍連的小分隊一往直前,結果我們兩邊都有半英里的空地,步兵在那裏無法推進。我們在那兒待了兩天兩夜,一百三十個人,每人一把M-16步槍。後來等到步兵開上來,他們在堆積如山的屍體中發現了三個共產黨的徽記。我被提升為少校,每一個自由世界的政府都發給我一枚勳章——其中甚至包括中華民國,南中國海東北角那個小小的台灣島。”小小的台灣!他彷彿把這幾個字舉了起來,衝着它們點頭微笑。這一笑表示他了解台灣抵抗共產主義的歷史,並且同情台灣人民的自由追求。這一笑也表示他完全理解那個國家一系列的情況,正是這些情況使得台灣熱情的小小的心發出了這個頌揚。我的懷疑此刻已化為驚奇。這好像是匆匆忙忙翻閲十幾個推特一樣。

之後,我們又聊到戰爭的結束,之後他出來進入生意場,託貝爾斯登(Bear Stearns)的某個大佬的福飛黃騰達,直到近期之前他接觸到各色人物,例如比爾.克林頓、唐納德.特朗普、安德烈王子,等等。

“感謝克林頓、安德烈和特朗普他們,幫助我做到了這些!一日三次,美妙的生理需求,美妙的晚會!”他忽然話鋒一轉,提到他們召集來的那些少女們。“可是,那些女孩子不喜歡我開的晚會。明明這麼美好,居然……”

“按你的想法,她們正常而言喜歡才對啦。”

“她們不喜歡,”他固執地説,“她們玩得不開心。”

他不講話了,但我猜他有滿腔説不出的鬱悶。

“我覺得我的夢想離她們很遠,”他説。

“你是説招妓的事嗎?”

“招妓?”他一彈指就把他所有開過的招妓都勾銷了,“老兄,招妓是無關緊要的。那些女孩子當然不懂我想要的愛。”

他所要求於女孩子的不下於要她跑去跟他本人説:“我一直都喜歡你。”等她用那句話把十幾年的貞潔一筆勾銷之後,他倆就可以研究決定那些需要採取的更加實際的步驟。其中之一就是,等她結束了性愛,他倆就坐飛機回莊園去,在那裏陪他讀書、澆水、親熱——就彷彿是《洛麗塔》裏的情節一樣…….不,還有更大的計劃,生下和他一樣優秀、甚至更優秀的孩子,建立一個工業化的偉大家族的產業鏈,就像德意志第三帝國所做的那些宏偉的規劃那樣…….

“可是她們不理解,”他説,“她們過去是能夠理解的。我們往往在一起按摩幾個鐘點……”

他忽然停住不説了,一腳踩住腳邊的垃圾桶。

“我看應該尊重她們的自由和權利,”我冒昧地説,“你不能照搬小説裏行事的。”

“不能照搬小説?”他大不以為然地喊道,“哪兒的話,我當然能夠!”他發狂地東張西望,彷彿他的舊夢就隱藏在這裏,他的房子的陰影裏,幾乎一伸手就可以抓到的。“我要把一切都安排得跟書裏寫的一模一樣,”他説,一面堅決地點點頭,“她們會看到的…….還有,比爾.克林頓他們也會支持我的想法,畢竟最喜歡我的晚會的也是他們。”

他滔滔不絕地大談往事,因此我揣測他想要重新獲得一點什麼東西,也許是那進入他對少女們的征服之中的關於他自己的某種理念。從那時以來,他的生活一直是凌亂不堪的,但是假如他一旦能回到某個出發點,慢慢地重新再走一遍,他可以發現那東西是什麼…………幾十年來,當女孩子們潔白的臉貼近他自己的臉時,他的心越跳越快。他知道他一跟這些姑娘親吻,並把他那些無法形容的野心和她短暫的呼吸永遠結合在一起,他的心靈就可以像上帝的心靈一樣重新馳騁了。因此他等着,再傾聽一會那已經在一顆顆星辰上敲響的音叉,如同那些大佬認可他的笑臉……然後他強吻了她們。經他的嘴唇一碰,她們就像一朵鮮花一樣為他開放,於是這個勝利的果實就完成了。他的這番話,甚至他難堪的感傷,使我感到了一絲恐懼……

我走過去告辭的時候,我看到那種惶惑的表情又出現在愛潑斯坦臉上,彷彿他有點懷疑他目前思想的性質。幾乎三十年了!那天下午一定有過一些時刻,那些女孩遠不如他的夢想——並不是由於她們本身予以拒絕的權利,而是由於他的幻夢從那些大佬的認可裏取來的活力。他的幻夢超越了那些少女,超越了那些名人,超越了整個國家,超越了一切…….直到最後,連我、連整個牢房都不認識了。

正在我對愛潑斯坦的好奇心達到頂點的時候,當天晚上他牢房裏的燈都沒有亮——於是,他作為蓋茨比的生涯,當初莫名其妙地開始,現在又莫名其妙地結束了,我逐漸發覺那些乘興而來的囚犯和獄警,稍停片刻之後又掃興地開走了。我疑心他是否病了,於是走過去看看——屋子裏黑乎乎的,什麼也看不見。