蔭補、財富與親緣:科舉興盛的宋朝社會並沒有實現完全的公平競爭_風聞

瘟疫公司搬砖部-最近在看《宋案重审》2019-08-15 14:30

文:梁庚堯

(一)蔭補

蔭補也稱為恩蔭或奏薦,凡是宗親國戚,文武官員的子孫、親屬甚至門客,都有機會獲授官職。這一項制度在漢、唐都有,宋代也繼續沿用。恩蔭授官的時機,比較常見的有在皇帝生日的時候,稱為聖節蔭補;有在三年一次的郊祀或明堂大禮的時候,稱為大禮蔭補或郊祀蔭補,這是最主要的一種;有在中高級文武官員致仕的時候,稱為致仕蔭補;后妃、宗室、中高級文武官員去世之前,也可以遺表向朝廷奏薦,稱為遺表蔭補;下級官員也享有這項權利,中下級官員如果因為作戰、捕盜而死亡,同樣可以奏薦,稱為死事蔭補。蔭補的對象包括兄弟、子孫、異姓親屬,高官甚至可以蔭補門客、醫人。每人蔭補的人數也沒有一定,多的可以到一二十人,譬如宋真宗時代的宰相王旦死後,“錄其子、弟、侄、外孫、門人、故吏,授官者十數人”(《續資治通鑑長編》卷九十“天禧元年九月己酉”)。宋初名將曹彬死後,親族、門客、親校有二十餘人獲得授官。

蔭補得官由於家世背景,和經由科舉考試憑藉能力競爭得官有所不同。宋代官員中,以蔭補得官的人數佔了相當的比例,當時人也不斷批評蔭補的冗濫。宋仁宗慶曆年間,范仲淹在他上呈給皇帝的改革建議中,“抑僥倖”一項就説:

自真宗皇帝以太平之樂,與臣下共慶,恩意漸廣,大兩省至知雜御史以上,每遇南郊,並聖節,各奏子充京官,少卿監奏一子充試銜,其正郎帶職員外郎,並諸路提點刑獄以上差遣者,每遇南郊,奏一子充齋郎。其大兩省等官,既得奏子充京官,明異於庶僚,大示區別,復更每歲奏薦,積成冗官。假有任學士以上官,經二十年者,則一家兄弟子孫出京官二十人,仍接次升朝,此濫進之極也。

(《范文正公集·政府奏議》上《答手詔條陳十事》)

從慶曆年間以後,政府雖然不斷對蔭補制度有種種的限制,使蔭補得官不再像以前那樣容易,但是這一項制度的影響仍大。北宋皇祐二年(1050),當時人説每三年以蔭及其他橫恩而得官者不下千餘人;南宋隆興元年(1163),當時人也説三年一郊,以父兄而任官者達數千人。

李心傳《建炎以來朝野雜記》乙集卷十四《嘉定四選總數條》載有宋寧宗嘉定六年(1213)官員數,官員總數共28,864員,其中尚書左選轄京朝官2,392員,包括有出身者975員,以各種名目蔭補者1,383員,以其他身份補官者34員;侍郎左選轄選人17,006員,包括有出身者4,325員,恩科5,065員,童子科60員,奏薦6,366員,宗子該恩者560員,以其他身份候選者613員。尚書右選與侍郎右選所轄為武臣,暫時不加以統計。尚書左選所轄京朝官中,有出身者僅佔40.8%,而出身蔭補者則高達57.8%;侍郎左選所轄選人中,有出身、出身恩科、童子科者合佔55.6%,而出於奏薦、宗子該恩者高達40.7%;京朝官、選人兩項合計,出自於科舉者佔53.7%,出自於蔭補、奏薦者佔42.8%。在文臣中,蔭補所佔比例已經如此之高,而在武臣中,蔭補所佔的比例可能還要更高,蔭補的影響的確不能忽視。

不過,需要説明的是,據陳義彥有關《宋史》列傳北宋人物入仕途徑的統計,以蔭補入仕者只佔總人數的16.6%,其中約十分之七出身高官家庭,約四分之一出身中官家庭,兩者合計已超過95%。而黃寬重在《南宋兩浙路社會流動的考察》一文中,利用南宋、元初的文集、金石、方誌、進士題名錄、館閣錄等資料,蒐集到南宋兩浙路5,644人的資料,其中已仕者4,406人,出身於進士者佔76.7%,而以蔭補入仕者則僅佔3.8%,這兩項統計給人的印象,都和《建炎以來朝野雜記》的資料有很大的差距。

這種差距可能的解釋是,由蔭補入仕的人雖然數量很多,但是其中表現出色,有機會擢升到中、高層官員而能加載正史列傳或其他史料中的,卻為數有限。也就是説,他們在才華、表現與升遷機會上,均遠不如出身於科舉的官員,蔭補制度雖然保障了他們入仕的機會,卻不保障他們升遷的機會。事實上,不僅不予以保障,而且予以諸多限制,例如對於無出身人(包括蔭補在內)規定不得任台職,也不授以館職。文臣京官的升遷,科舉出身者是隔級遷轉,而蔭補者只能逐級遷轉。選人除京官,有出身者也較無出身者官階為高。

相對而言,制度的規定顯然使得官員無論家庭背景,由科舉入仕者要較由蔭補入仕者在升遷上為有利,來自平民階層的官員,他們只能以科舉出身,不因家庭背景而在制度上減少了往上發展的競爭機會。在這種情況之下,要想在宦途有所發展,官宦子弟仍然必須參與科舉考試的競爭,事實上也的確有不少官宦子弟如此,或者參加州郡解試,或者在蔭補後再參加鎖廳試。據陳義彥的統計,《宋史》列傳中北宋人物出身於高官家庭的,約有十分之三是以科舉入仕,近45%是以蔭補入仕;出身於中官家庭的,則約有二分之一是以科舉入仕,將近十分之三是以蔭補入仕。可見即使是高官子弟,也有不少不憑特權踏入仕途;而中層官員子弟以科舉進身的比例,已超過了蔭補。中層官員子弟能蔭補的官位低,導致他們在升遷上要比獲得蔭補的高官子弟更為困難,或許也是載入《宋史》列傳的中官子弟有較多是以科舉出身的原因。

大幅削減“蔭補”人數是慶曆年間范仲淹改革遭到強烈反對的原因之一

(二)財富

家庭的經濟能力對於士人蔘加科舉考試的成敗,也有很大的影響。富有的家庭比較能夠支持子弟接受較好的教育,也比較能夠讓他們心無旁騖,專心準備考試;甚至比較方便在考試中運用金錢來舞弊,譬如僱人代筆或買通辦理考試事務的人員。在這樣的情況之下,富家子弟在科舉考試中顯然比較佔優勢。

一般認為,官户,也就是品官之家,是社會上最富裕的階層,原因在於他們在某種程度之內,享有免除差役及科敷的特權,税、役負擔既輕,財富累積自然容易。富與貴結合在一起,即使官宦子弟不享受蔭補的特權,他們參加科舉考試,及第的機會也會大得多,因而阻塞了其他人上進之途。

問題也許不能一概而論,官宦子弟在科舉考試中的優勢固然存在,但是富貴有時候不見得就是一項優勢,善於運用財富固然可以支持子弟讀書應舉,不善於運用也會造成子弟習於遊樂放蕩,甚至破壞家業。《袁氏世範》卷二《興廢有定理》:

起家之人見所作事無不如意,以為智術巧妙如此,不知其命分偶然,志氣洋洋,貪多圖得。又自以為獨能久遠,不可破壞,豈不為造物者所竊笑。蓋其破壞之人或已生於其家,曰子曰孫,朝夕環立於其側者,皆他日為父祖破壞生事之人,恨其父祖目不及見耳。前輩有建第宅,宴工匠於東廡曰:此造宅之人。宴子弟於西廡曰:此賣宅之人。後果如其言。

宋人所謂“起家”,常指入仕而言。袁採(1140—1190)觀察到士大夫開創仕宦之業,卻不旋踵因子孫不肖而破壞。何以官宦子孫常多不肖?他在同書卷一《子弟常宜關防》條有一段觀察:

子孫有過,為父祖者多不自知,貴官尤甚。蓋子孫有過,多掩蔽父祖之耳目。外人知之,竊笑而已,不使其父祖知之。至於鄉曲貴宦,人之進見有時,稱道盛德之不暇,豈敢言其子孫之非。況又自以子孫為賢,而以人言為誣,故子孫有彌天之過,而父祖不知也。間有家訓稍嚴,而母氏猶有庇其子之惡,不使其父知之。

他認為是由於貴宦之家對於子孫失之於放縱溺愛,別人對他們也只是奉承,而不敢有所規勸。

況且官宦家庭未必都稱得上富有,經濟環境較差,甚至貧困的,也為數不少。而富裕的家庭,又不限於官宦,業農、業商也同樣可以致富。許多平民地主、商人,在家計豐足之後,往往開始注意子弟的教育,培養子弟入仕,前面講私學的興盛時,就提到了一些例子。也有一些富家是農儒兼業,經過好幾代的努力,才有人通過考試,踏入仕途。這種情形,固然説明了財富的影響力,但是就他們的家庭背景來講,對官宦階層卻不能不説是注入了新的成分。

這些富有家庭自然也有庸劣子弟,他們沒有蔭補的特權,可是渴望求得科名,於是有考試舞弊的情形。鹹淳六年(1270)黃震在紹興府發佈了一篇《又曉諭假手代筆榜》,其中説道:

士、農、工、商,各有一業,元不相干。為士者多貧,雖至仕宦,尚苦睏乏。惟為農、工、商賈而富者最為可慶,最當知足。蓋人若不曾讀書,雖田連阡陌,家貲鉅萬,亦只與耕種負販者同是一等齊民,而乃得高堂大廈,華衣美食,百人作勞,一身安享。不惟一等齊民不能及之,雖貴而為士,至於仕宦,祿賜有限,憂責無窮,亦豈能及之?富室若不知足,又當何人知足?近來風俗不美,富室間不安分,更欲揮金捐財,假手代筆,攘竊士人科第,盜取朝廷官爵,敗亂官箴,賺誤百姓。

(《黃氏日抄》卷七八)

從黃震的榜文看,這些僱人代筆的富家主要是從事農、工、商賈之業的家庭,而非官宦之家,他們以金錢的力量使士人願意代他們作答,從而通過考試,獲得官位。這種情形,同樣説明了財富的影響力,所採用的手段雖然不正當,但是同樣不得不認為是對官宦階層注入了新的成分。

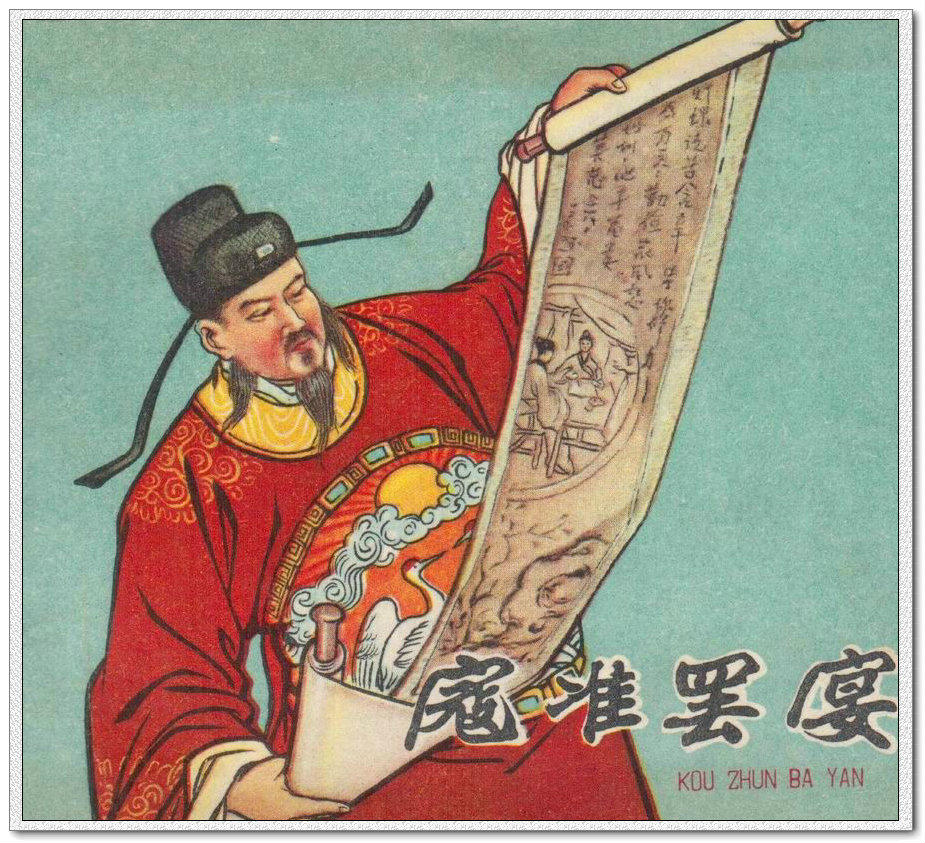

“寇老西兒”是出身富裕官僚家庭的典型代表,其父寇湘擁有國公爵位

(三)親緣

除了父親、祖父、曾祖父等嫡系親屬外,其他如兄弟、伯叔、母舅等血親或姻親,對於入仕的機會也會發生影響。以蔭補來説,不僅父祖可以提供蔭補的機會,其他親屬也可以提供蔭補的機會,但是關係如果比較疏遠,官階也就會有差別。例如知樞密院事至同知樞密院事,可以蔭子為承奉郎、孫及期親為承務郎,都屬於京官低階,而大功以下及異姓親只能蔭為登仕郎,則只是選人低階了。在經濟或教育上,其他親屬也可以提供助力,但是這種助力究竟也有其限度,和支持自己家庭的子弟讀書應舉不可能沒有差別。而且前面討論到蔭補與財富影響力的限度也仍然存在,不論其他親屬提供如何的幫助,父祖是否重視教育,本人的才能、努力與機運,仍然是不可忽略的重要因素,親屬的助力只能配合這些因素髮生作用。

宋代福州登科士人的家族關係,提供了在科舉考試中親屬影響力只是助緣的一個地區性羣體案例。統計《淳熙三山志》所載登科名錄中的家族關係資料,可以看出,從北宋太平興國五年(980)榜到南宋紹定五年(1232)榜,約二百五十年間,福州包括進士、諸科、文舉特奏名、武舉、武舉特奏名、太學釋褐、八行在內的3,400多名登科者中,約有三分之一的登科者具有家族登科背景(家族中包括直系親屬、旁系親屬及兄弟關係在內,具有兩個以上的登科者),也就是仍有約三分之二的機會可供家族中尚未有人登科的士人去競爭。至於競爭那具有家族登科背景的三分之一名額的,則有三百多個家族,並非少數家族在壟斷。這三百多個家族,大多數的登科人數都只在兩至五人之間,而又以兩人、三人為常見,六人以上的並不多,其中陸氏和潘氏家族有多達二十餘人登科,可以説是十分罕見。但是以潘氏家族為例,在北宋時開始有族人登科,到了南宋,至少有分居在長樂和閩縣的五個支系在科第上有所表現,前後斷續包含八個世代。這五個支系,其中有些關係已經疏遠,甚至無法追溯遠祖的關係;關係比較親近的幾個支系,到南宋末年也已超出五服之外,把各個支系所有登科者視為整體的表現來衡量,是否適宜,有待考慮。

進一步看,那些有較多族人登科的家族,同一個家族的各個支派,不同的輩分,甚至同一家中的父子兄弟,在舉業上的成功或挫折也會有很大的不同,在應舉中屢經挫折的情形並不乏見。就算是科第名族如潘氏,情況也是一樣。而且那些沒有家族科第背景的士人為登第而長期奮鬥的歷程,同樣見於具有家族科第背景的士人的身上,往往困苦力學,屢遭挫折,然後登科。這種情況下,實在很難認為親屬關係可以對士人登科發揮什麼直接的作用,不論家族背景為何,參加科舉考試的士人都必須面對競爭。競爭強烈推動了福州教育的擴張,也促使家族中的長輩重視子弟或族人的教育。從許多例子看,家族的助力,無論是士人己身這一邊,或母親、妻子這一邊,其實都發揮在教育上。然而即使重視教育也未必就能使子弟或族人順利登科,士人在舉業中屢經挫折、長期奮鬥、有成有敗,所説明的是個人在才智、努力與機運上的差異所發生的作用。

再看看福州以外的一些個別例子。明州官宦樓、汪兩家有密切的婚姻關係,樓鑰的父親樓璩(?—1182)娶了汪大猷的姊姊,汪大猷的妻子則是樓鑰堂伯父的女兒。樓璩在南宋初年由於家境清寒,曾經與家人寄居於汪大猷家中。袁燮記載樓鑰少年時生活、讀書的情形:

家素清貧,重以建炎之禍,先廬故物,一簪不留。兗公(按:樓璩贈兗國公)依外舅少師汪公以居,辛苦植立,不墜先緒。宦遊既久,生理尚窄,樸素如寒士,諸子無復豪習。公從師裏校,至無蓋以障雨,敝衣糲食,僅免寒飢,以此益自磨厲。

(《絜齋集》卷十一《資政殿大學士贈少師樓公行狀》)

樓璩曾任軍器監丞、知州,雖是官宦,經濟情況卻不很好。他寄居在姻親汪大猷家,從他們父子生活的情形來看,汪家給他們的經濟幫助顯然有其限度。不過即使在這樣艱困的環境中,樓鑰仍然“從師裏校”,顯示家庭對教育的重視。樓鑰的伯父樓(1090—1162)仕宦至知揚州兼淮東安撫,曾經買腴田五百畝設立義莊,家境應該不至於太壞,但是樓鑰講他的父親樓璩“清貧終身”,顯然伯父對他們家似乎也沒有提供太多經濟上的幫助。

樓鑰的入仕,是經由科舉。他二十歲侍親遊宦還鄉,仍然師事當時的名師鄭鍔,他描述當時的情形説:“時亦粗成賦篇,及見先生機杼,望洋向若而嘆,一意摹仿。”(《攻媿集》卷五三《鄭屯田賦集序》)這段話一方面顯示他對鄭鍔的欽佩,另一方面也不難看出他對自己文才的自負,可是卻肯虛心求進。他在隆興元年(1163)的禮部試中,果然“主司偉其辭藝,欲以冠多士”,只因“所答策偶犯廟諱”,而置於末等之首。(袁燮《資政殿大學士贈少師樓公行狀》)他的及第,應該和他自己的才華、努力有關,父親、舅舅或伯父的餘蔭都無法掩蓋掉這一項因素。

樓鑰是官宦子弟,他的舅舅、伯父也都是有相當地位的官宦,樓家的家族組織並不鬆散,而甥舅之間的關係尤其密切。但是樓鑰在舉業上的成功似乎不能歸功於伯父或舅舅的提攜,在經濟上所得的幫助也沒有使他的家庭轉而富裕,唯一可以肯定的是,這樣的一個背景使得家裏重視對子弟的教育。

至於出身於平民家庭的士人,和官宦家庭通婚的情形固然有,但是也有許多婚姻的對象仍然是平民,而非官宦。陸九淵的祖上未嘗有人出仕,他的哥哥陸九齡雖然比他早三年進士及第,但也沒有立即赴任,而是還鄉侍奉母親。陸九淵二十九歲結婚,岳父吳漸(1124—1183)出身於一個商人家庭。吳漸違背父親要他治生的意旨而專心讀書,屢舉不第。陸九淵三十三歲得解,三十四歲進士及第。吳漸非官宦的身份,並不妨礙陸九淵舉業的成功。王十朋(1112—1171)的祖上也沒有人仕宦,他在二十七歲結婚。他的岳父賈如訥同樣出身於一個士、農兼業的家庭,在王十朋成婚之前已經去世;賈如訥的弟弟賈如規則在賈如訥去世之前中特奏名,可是一任縣尉之後便還鄉不仕。王十朋一直到紹興二十七年(1157),才進士及第,高中狀元,當時已經四十六歲。他的岳家也不能説是官宦家庭,卻不妨礙王十朋成為狀元。

況且也有不少士人成婚,是在進士及第以後。前面講到陳堯諮的故事,獨腳鬼唱説“有官便有妻”就是最好的説明。當時流行榜下擇婚的風氣,權貴人家要到進士發榜之後才從其中挑選女婿,即使有些在榜前先擇,也是看中這個青年人有才華,及第有望。在這種情況下,這些士人進士及第之後在宦途上的發展,固然不能説完全沒有受到他們官宦親家的提攜,但是他們的登第談不上和他們的官宦親家有什麼關係,而是靠自己的才智、努力和機運。

文天祥有一首《上冢吟》詩,詩前有序,提到一個士人登科之後,因名家擇婿而棄糟糠之妻再娶的例子:

湘人有登科者,初授武岡尉,單車赴官守。名家正擇婿,尉本有室,隱其實而取焉。

官滿,隨婦翁入京,自是舍桑梓,去墳墓,終身不歸,後官至侍從。其糟糠妻居母家不復嫁,歲時為夫家上冢,婦禮不廢。

詩中有這樣兩句:“君貧初赴官,有家不得將。”(《文山先生全集》卷三)可見這一個拋棄糟糠之妻的士人,出身貧寒,借婚姻而攀援富貴之家是在他登科之後。名家擇之為婿,所顯示的正是自北宋以來即已盛行的“婚姻不問閥閲”風氣,而他所以會被選中,應是由於被認為具有在將來進一步發展的潛力。此人品德不足取,以後在仕宦上的發展也有可能得助於岳家的援引,但是他的登科,如果要説和婚姻因素有關的話,那也只是他的糟糠之妻必定曾經為他悉心照料家事,使他得以專心讀書,準備考試。

秦檜之妻王氏的祖父王珪曾官至宰相

以上蔭補、財富、親緣三項,一方面指出平民子弟或清寒士人在科舉考試競爭中所受到的限制,另一方面也在考慮限制究竟達到什麼程度,旨在説明限制儘管存在,但是平民子弟和清寒士人仍然能以他們的才能和努力參與競爭,有他們的機會。從另一個角度看,限制的存在卻是不容否認的,所以前述學者對於《宋史》列傳中北宋政治人物的家世背景統計,依舊有近一半的人物出身於官宦家庭,出身於高官家庭的也有四分之一左右,正是這種情況的反映。這是科舉社會的另一個面相,所謂社會性質的改變,只是就與唐代以前的社會比較而言,家世與婚姻關係在宋代的社會中並非絲毫不值得重視,士人入仕之後在宦途上的發展,尤其是如此。也可以説,這是與社會縱向流動加速並存的兩面。