莆田:“文獻名邦”緣何下海從商_風聞

瘟疫公司搬砖部-最近在看《宋案重审》2019-08-16 00:08

文:張繼州

一座身為媽祖文化發源地、潮汕人民祖籍地的閩東小城,卻因“莆田系”而背上了沉重的惡名。許多人第一次知道了這裏的醫療產業和高仿鞋產業,而福州人和閩南人或許想起了不知哪一代傳下來的“神仙難賺莆田錢”之類的調侃。

牆倒眾人推,一擁而上黑莆田的媒體甚多,挖掘黑歷史的亦有之。然而,當我們翻閲地方誌尋覓莆田為何重商、愛財,又為何喜歡抱團打拼形成“莆田系”的答案時,卻發現了一些和新聞裏迥異的事實及評價。

人文薈萃、科舉大興的宋明兩代

歷代的地方誌中有關風俗的篇章,是官員赴任後瞭解當地風土人情的最快捷來源。明初《八閩通志》是這樣記述興化府(今莆田市)的:“儒風非在常袞後。永不動干戈。文物之邦,有齊魯遺風。家貧子讀書,秀民特多,比屋業儒,詩書禮樂,為八閩之甲。產薄而用儉。科目得人之盛,天下鮮儷。”沒有一句差評,和現在被妖魔化的莆田彷彿雲泥之別。

相比其他府縣,如福州府“其俗儉嗇,喜訟好巫”、漳州府“悍強難治”、汀州府“剛愎好鬥”,《八閩通志》對莆田的評價不可謂不高。雖然這很可能是因為作者黃仲昭是莆田進士,不肯寫家鄉一句壞話,然而他關於莆田好讀書、科舉盛的記載,卻是相當客觀而有底氣的。

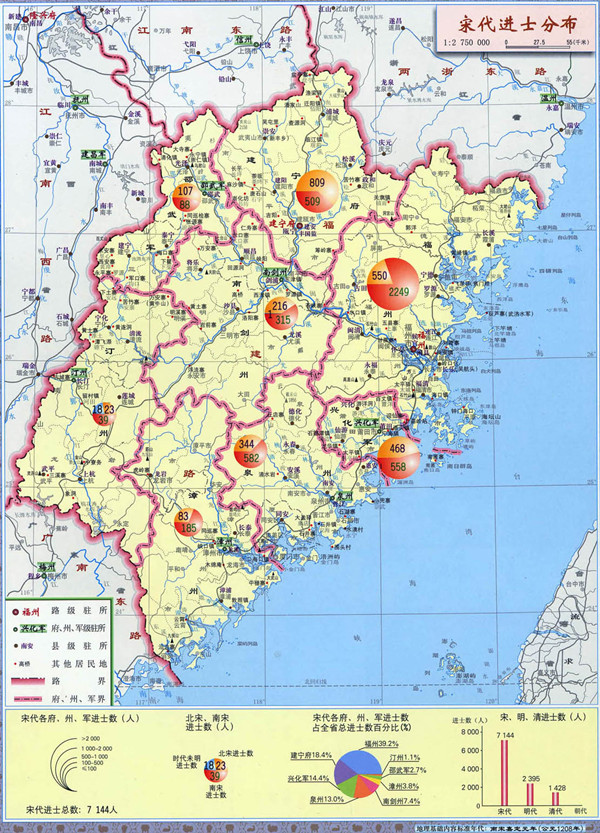

唐開元中,莆田已建立縣學,並誕生了黃璞等名儒。唐末五代戰亂頻仍,諸多世家大族避居閩中,落户福州、莆田兩地者尤多。逮至宋時,福建地方清平,安居樂業,莆田的世族有了財力作為後盾,便邁進科舉仕進之路。北宋一代,僅莆田、仙遊、興化三縣的興化軍(今莆田市)就出現了468名進士(含特奏名,下同),佔全福建錄進士總額的18%,僅次於福州和建州;南宋偏安一隅,福建成了大後方,科舉成就更加矚目,湧現了4544名進士,其中興化軍有588人,僅次於福州和泉州。興化軍是福建人口最少的州軍級行政單位,人口僅為福建總人口的5.2%(元豐年間),進士比例之高令人咋舌,以至於王安石都説“興化多進士”。

不過,當時的官場上,對於福建高官的口碑卻不好。司馬光針對福建開過兩次地圖炮,一次是罵政敵王安石“心術似福州”,第二次是上奏神宗時稱“閩人狡險,楚人輕易,今二相皆閩人,二參政皆楚人,必將援引鄉黨之士,充塞朝廷,風俗何以更得淳厚”?而被黑的王安石也常在室中寫“福建子”陰損呂惠卿,可見當時福建高官心術不端、勾連同鄉、結黨營私之弊,已經成為政壇的攻擊點。

莆田貢獻了中國歷史上最著名的奸相之一,即“天資兇譎,舞智御人”的蔡京。經過《水滸傳》的廣而告之,他竟成為“媽祖”之後知名度最高的莆田人,無論是同族中政聲卓著的蔡襄,還是後世抗元盡節的狀元宰相陳文龍,都無法以盛譽令蔡京的名聲扭轉一二,真是“好事不出門,壞事傳千里”。

儘管出了個別名聲不好的大臣,莆田人也不會停下集體奔赴科場的腳步。終宋一代,興化軍共有1026名進士,其中有5名正奏狀元,8名特奏名狀元。“比屋業儒,號衣冠盛處”的莆田,被宋度宗譽為“文獻名邦”,朱熹也盛讚其“人物之盛”。莆田的許多世族都科名卓著,如宋代的方氏進士多達132人,白杜方氏“萬卷樓”藏書達五萬卷。今天潮汕、海南島的許多家族,都自稱始祖宋代自莆田遷出,其中或有攀附成分,這也是因為宋代莆田的文化地位很高,值得借來光耀自身。

福建宋代進士分佈圖

明代的莆田延續了宋代的科舉輝煌,出了2名狀元、4名探花,總計舉人1692名,僅次於福州,進士則位居福州和泉州之後,有533人;舉人、進士數各佔全省五分之一強。莆田縣進士數達1433人,位列全國18個千人進士縣。

但在宋明兩代極盛之後,莆田的科名在清代盛極而衰。興化府的舉人數和進士數僅在福建十府二直隸州中排到第5,甚至被閩西的落後山區汀州府超越;光緒的13科舉人中,福州府有1158人,興化府僅有73人;光緒年間福州府有206名進士,興化府僅有4名。這樣的強烈對比,不由得令人好奇,由明入清的莆田究竟發生了什麼?

倭亂、遷界之禍下的棄文從商

晚明何喬遠在《閩書》中記莆田風俗,好話也是説了不少,比如“其人好禮而修文,士相矜以名節”,“氣韻之所歔吹,布韋蓬藋莫不顧化。老生宿儒出而授經近縣,步趨坐立,造次不失。下至灑削賣漿之倫,未嘗敢岸幘科頭行衢道。貧家觴豆數行,秩秩有次。吾伊之聲,比屋而聞,通有韻之文,十人以三四”。在他的觀察中,莆田仍然是文風熾盛、知禮義榮辱的地方。

接下來,他指出很有意思的一點:“故其學書不成者,挾以遊四方,亦足糊其口。或以繪畫、命卜自壽江湖間。而行賈之人,金陵為盛。其工作蓋與扇行八郡。以其壤地偏小,或至鄙與陋,卒毋敢奸蘭,跳與四民之業。”明代商業進一步發展,原本只顧埋頭讀書的莆田,也不得不抬起頭來行商,或者以繪畫、算命出外謀生了。憑技能謀生,這點與今天並無太多不同。莆田人在外闖蕩者,經商之外,頗有一些仿古建築和神像繪畫的匠師在福州等地活動;莆田忠門人的木材生意,最初也是因為到外地做竹蒸籠而開始收購竹木的;經營滷麪等小吃店的更是數不勝數。

至於原因,何喬遠提到了“壤地偏小”,這與黃仲昭所言“產薄而用儉”遙相呼應。福建重商業、好移民的海洋性文化,與其八山一水半分田的地理環境、尖鋭的人地矛盾是息息相關的。在莆田這個僅有兩縣、面積僅4419平方公里(北京市轄區的四分之一多一點)的彈丸之地,這樣的矛盾尤為激烈。平原僅佔總面積的20.6%,山區虎患頻繁、土地瘠薄,不適合人居,南宋理學家林光朝就記載莆田“十室五六無田可耕”,更有颱風、地震等自然災害頻頻發生。在這種環境下,想要謀生,不能再靠種田,只能指望讀書改變命運。南宋莆田史學家鄭樵説“吾莆地狹人貧,惟以讀書為業”,進士方慚也説“閩人無植產,恃以為生者讀書一事耳”。

雖然成績優異,但科舉是少數人得意、一將功成萬骨枯的事,許多陪跑者享受不到讀書帶來的福利,而且沒有田產作為支撐,讀書也是難以為繼的。明中期以來蘇州府等地科第驟興,更使莆田科舉業帶來了威脅。與此同時,泉州港的後繼者漳州月港正享受着海外貿易帶來的豐厚利潤,“市鎮繁華甲一方,古稱月港小蘇杭”。看到鄰居發了大財,莆田也有點坐不住了,於是逐漸放棄天高皇帝遠的京師,轉身面對近在咫尺的海洋。

從北宋建立興化軍開始,僅有莆田、仙遊兩縣的彈丸之地,便成為一個獨立的行政區劃,由軍而路再到府,始終夾在省會福州和強勢的閩南文化圈之間,卻從未被鄰居同化,在語言、文化、建築、戲曲方面一支獨秀。這是因為莆田文化有着極強的內向凝聚力,以宗族、村社為一個個小單元,再組成一個個大單元,提攜親友鄉黨,抱團取暖,一呼百應,共同打拼。讀書赴考成風,經商也如一陣風起。今日的“莆田系”醫療、高仿鞋產業、仙遊紅木業,概莫能外。

重商是明中後期的時代浪潮,在全國都有影響,而對於莆田一地,有兩個大事件,給了莆田宗族社會沉重打擊,為棄文從商推波助瀾。

其一是在“嘉靖大倭寇”中,莆田受害極烈。自嘉靖二十二年至四十一年,20年間莆田被劫掠達15次,最後一次興化府城甚至淪陷長達兩月,總人口不到20萬的莆田有3萬人罹難,包括有進士17人,庠生356人。由於城內屍首相與枕藉,腥臭不可居,加之財物已經劫盡,倭寇聽聞戚繼光帶兵前來,退居平海,府城才解圍。新知府易道譚甚至因為積屍盈野而停留福清不敢赴任。

作為倭難中唯一被攻陷的府城,這場戰亂對莆田留下的創傷是極重的:“今遭寇患之際,歷八年與茲,死於鋒鏑者十之二三,被其擄掠者,十之四五,流離徙於他郡者,又不計其數。邇又各府疫病大作,城中尤甚。一坊數十家,而喪者五、六,一家數十人,而喪者七、八,甚至盡絕者。哭聲連門,死屍塞路。故孤城之外,千里為虛,田野長草葉,市鎮生荊棘……”至今莆田仍因為屠殺後正月初二收殮屍體、正月初五才過年的一段傳説,每年定正月初二為“探亡日”,絕不走親訪友,正月初五“做大歲”,慶祝新年。

其二是清初“遷界”對莆田沿海為害甚劇。因明鄭氏政權仍在閩粵沿海活動,清廷堅壁清野,將沿海十餘里的房屋係數毀壞,強迫人民遷入界內,使得鄭氏無法獲得所需要的人力物資。在這次殘酷的遷界行動中,莆田損失了四十餘萬畝良田:“燔其舍宅,夷其壇宇,荒其土地,棄數百里膏腴之地,蕩為甌脱”,“房屋盡毀,足跡如掃”。人民流離失所,加上水旱、虎患、土匪劫掠,倭難後方百年的休養生息毀於一旦。《莆變紀事》曾極道遷界之痛:“壬寅之秋,截界令下。沿海孑遺,逃亡流竄,遍野哀鴻,不可收拾。加之甲辰、乙巳,水旱為災,百役並至。界內之民,死於刀役,死於飢餓,死於徵輸,至有巷無居人、路無行跡者。而招安賊夥,又復加欺凌,土著殘黎,又無一聊生矣,吾鄉人民,真九死一生矣!”

明末清初的兩次大劫使莆田人口鋭減,對外貿易中斷,更使得世家大族與其依附的土地脱鈎。物質基礎匱乏,加上文教氛圍全然破壞,此時唯有投身工商業方能自救。就這樣,莆田完成了由“文獻名邦”到下海從商的轉變。精明的頭腦加上吃苦耐勞,科舉高手打起算盤來也是一把好手,只不過精明人到了生意場上免不了多點算計,也少不了一些貪婪,因而就給外人造成了“神仙難賺莆田錢”以及愛財如命的形象似。

莆田民俗“掛脰”,即將金銀首飾或鈔票掛在神像前,以表赤誠

清末民國的“莆田系”商人:信譽良好、急公好義

雖説福建耕地短缺尚不能自足,但卻盛產茶葉、竹木、甘蔗等經濟作物。“福船”載着它們遠航,在一個個落腳點興建會館和天后宮,北達遼東,西至雲貴,福建商人在清代已遍及全國。即便是科舉重鎮福州,也被重商習氣浸染。出身科舉世家、後官至刑部尚書的陳若霖,據傳也曾放棄童子試,計劃去蘇州販布,可見一斑。

莆商經銷的重點也是本地土產。據民國《莆田縣誌》載:“莆商號稱巨擘者,豆餅商居第一位,桂圓商居第二位,布商居第三位,京果商居第四位,輪棧商居第五位。”其中的桂圓乾是從古至今的莆田地方名產,清代即遠銷寧波、上海等地。涵江是清末福建四大名鎮之一,系商業興旺的天然良港,亦是著名僑鄉,民國時被譽為“小上海”。其中有四家桂圓商號,因創辦者均為黃姓,而被稱為“黃家門”,經營額佔涵江桂圓行總額的三分之二,形成了壟斷。因信譽極佳,資本雄厚,“黃家門”下鄉收購鮮桂圓可以賒欠一年以上,不需現金交付;且每年開盤時,優先唱價,每百斤開盤價都比其他商行高一元大洋,仍然受到顧客青睞。

不僅如此,“黃家門”的代表人物黃紀雲等,還成立了實為地方行政機構的“涵江商會”,應對官府、代收税捐、創辦實業、調解地方糾紛,甚至組織民軍對抗北洋軍閥。黃紀雲墓誌銘記其事略如下:“吾莆俗多械鬥,得以言排解,禍立見消。鄉都祈雨遭陷,為列狀上剖,誣乃得釋。民智之未開也,建崇實學校為合郡倡;旱年之告歉也,運鎮江船米拯莆民飢。他如鎮前陡門、三江石路、興安會館,以及萩蘆、延壽、達台、柯董諸橋樑,皆賴先生得集厥事。”儼然一太平紳士、慈善大家。

外地的莆商,在成為行業標杆的同時也投身公益事業。例如蔡友蘭在福州經營鞭炮行起家,後兼營汽車運輸業。蔡是商界人望,曾任福州海運公幫理事長、省市商會會長等職,同時民族氣節崇高,不顧自己戰時汽車被徵、生意虧損,嚴詞拒絕日方重金收買授職。1943年,福州鼠疫肆虐,蔡友蘭捐資1.6萬元自昆明購得500瓶鼠疫血清,無償供給各醫院,同時通過商會募得8000元,資助市醫師公會在南公園開辦“隔離醫院”。他還熱心助教,在福州興安(莆田)會館創立小學,並籌建莆田錦江中學;即便在福州淪陷、回到莆田避難時,仍不忘捐資籌建莆田中山中學。此外還捐贈了“雙杭救火會”一輛消防車。

同在福州的莆田鉅商還有開辦“廣芝林”藥行的徐建禧。廣芝林恪守“信用第一,質量至上;藥真價實,童叟無欺;選料精良,遵古炮製”的祖訓,藥真價實,服務周到,疫病流行期間通宵達旦服務,故廣受患者好評。徐建禧先義後利,1935年起任“雙杭救火會”理事長,救火會不僅承擔消防工作,還在災害時施藥、施粥、施棺,多行賑濟,故一貫以德高望重之人為首。福州第二次被日軍攻陷期間,徐建禧還率救火會“火兵”在南通鎮抗擊日軍,陣亡十餘人,愛國義舉受海內外一致讚譽。

由此可見,今天的醫療“莆田系”雖然在生意頭腦、團結一心方面繼承了昔日的莆田鉅商,但社會聲譽已有霄壤之別。

建於1933年的莆田涵江紅磚洋樓“東方二十五坎”,時為“涵江通美商號”