武俠小説為什麼會衰落?白展堂一句話告訴你_風聞

曾不才-贪才好色之徒,公众号:曾不才在别处2019-09-10 18:08

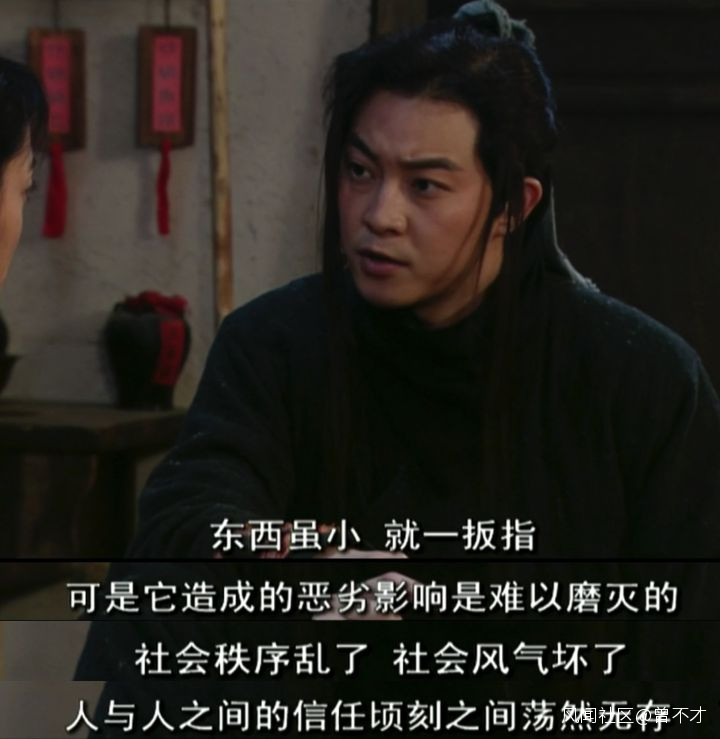

《武林外傳》第五集,“盜聖”白展堂重出江湖,搞起了劫富濟貧的營生。他偷了錢掌櫃一個扳指,整個七俠鎮因此人心惶惶:捕快過度反應,百姓擔心自己的人身財產安全,看每個鄰居都像賊,由此,社會生產也陷入了停滯……

白展堂當然不是真的要重出江湖,他不過是想用這種活生生的案例,給一心想要劫富濟貧,鋤強扶弱的郭芙蓉上難忘的一課。

在他眼中,所謂盜亦有道只是自欺欺人,賊就是賊,無論盜竊的目的是牟利,還是濟貧。

這是因為,哪怕你偷的是富人的東西,目的是為了接濟窮人,同樣侵犯了正常的財產安全,也破壞了社會秩序。

這不知是不是武俠片裏,第一次出現契約、法制之上的觀念,而它也一針見血地指出了,武俠小説沒落的根源。

武俠小説的心理基礎,在於羣眾對於“劫富濟貧”、“鋤強扶弱”的幻想性滿足。然而,劫富濟貧、鋤強扶弱的本質是什麼?以暴易暴、違法亂紀,所謂儒以文亂法,俠以武犯禁。

既然所謂的俠義本身就是一種暴力和犯罪,為什麼老百姓還是對它趨之若鶩,視之如救世主呢?

根本原因就在於,老百姓對於政府以及它所掌握的王法,是極端不信任的。他們不像西方的公民一樣,可以通過自己的權利去影響政治進程,只是任人宰割的屁民,因此也只能把希望寄託在作為救世主的俠客身上。

這種王法體系下衍生的官商勾結,甚至官商一體,也導致老百姓對於富人財產合法性的質疑。在他們眼中,富人都是為富不仁,他們的財產都是民脂民膏,所以“朱門酒肉臭,路有凍死骨”。

這種樸素的小農意識,就誕生了“不患寡而患不均”的文化心理。直到今天,一些單位依舊有吃大鍋飯的企業文化。

與此同時,它也造成一種簡單而狹隘的二元對立,窮即好,富即壞。

問題是,富人就真的為富不仁?真的該死麼?《武林外傳》裏,錢掌櫃就是一個怕老婆的當鋪掌櫃,做正當的生意,為什麼他的扳指就活該被強盜偷來接濟窮人呢?僅僅就是因為他有錢?

窮人沒有公民的基本權利,富人自然也不會有,所以才必須跟官府勾結。他們只能通過金錢去購買權力,卻沒有權利。

這一切,正是武俠小説產生的心理基礎,也回答了郭芙蓉的疑問:“千百年來,為什麼人們都歌頌劫富濟貧。”

但是,2018年中國的城鎮化率已經達到59.58%,而在1980年,中國的城鎮化大概兩成左右。城鎮人口從2成上升到6成, 意味着舊社會的文化、道德體系,也逐步被法律、契約所取代。

這樣的社會當然也有犯罪、不公平,但老百姓對於契約、法律的信任程度,已經遠遠超過農業文明時代。21世紀了,你會把安全寄託在司法機關,還是俠客(黑社會)身上?

在《武林外傳》裏,捕快雖然不識字、武功差、頭腦簡單,還愛打官腔、佔便宜,但他們跟客棧已經是朋友,而不像傳統的武俠小説,官府永遠是老百姓和俠客的對立面。這很像我們今天和司法機關的關係,你對它有微詞,但卻極度依賴它。

而以契約和法律為基石的市場經濟,也使得富人的財產有了更高的合法性。幾百年前,你打劫富人叫做劫富濟貧,現在你打劫馬雲,那就是犯罪。

正因如此,武俠小説所產生的心理基礎,已經隨着契約社會的來臨而逐漸瓦解。這時候,歌頌劫富濟貧就有點不合時宜了。

古龍的《楚留香傳奇》開頭,“盜帥”楚留香盜取白玉美人之前,還先留書知會:聞君有白玉美人,妙手雕成,極盡妍態,不勝心嚮往之。今夜子正,當踏月來取,君素雅達,必不致令我徒勞往返也。古龍將偷盜這種行為極盡所能地詩意化、浪漫化。它的反面,就是財富佔有者的醜惡與卑劣。

但在《武林外傳》裏,“盜聖”白展堂卻認為,賊就是賊,沒有好賊與壞賊之分。法律不考量道德動機。你打死了強姦犯(事後),那就是殺人罪。

儘管白展堂從不殺人,偷東西也只是為了救濟窮人。但從法律角度來講,他就是一個罪犯。這已經成為他抹不去的原罪。所以,他改邪歸正,退出江湖,也依舊惶惶不可終日。

金庸的武俠小説創作歷程,也可以看出這種對俠文化逐漸質疑的過程。

在金庸創作的前期,俠客通常都直接參與到政治格局中,比如《書劍恩仇錄》的紅花會,就是一個反政府組織;《射鵰英雄傳》裏的郭靖,是鎮守襄陽的大英雄;《神鵰俠侶》的最後一章,楊過、郭靖、黃藥師等江湖英雄在襄陽城對抗元軍,淋漓盡致地滿足了老百姓對於超自然力量對抗暴君的幻想和期待。

這就是所謂“俠之大者,為國為民。”

但到了中後期,金庸筆下的主角也“俠氣漸消,邪氣漸長”。《笑傲江湖》、《俠客行》、《連城訣》等均是架空了歷史,沒有具體的朝代背景,更多是用武俠小説的外殼,討論深刻的政治、文化問題。封筆之作的《鹿鼎記》,主角更是除了逃跑以外不會任何武功的無賴。嚴格來講,《鹿鼎記》已經不是武俠小説,而是歷史小説了。

金庸從俠到無俠再到反俠,然後畫上圓滿句號封筆的創作歷程,可以説是武俠小説在契約社會里逐漸沒落的一個縮影。這也是像騎士小説、西部片這種特定社會產生的類型片(小説)必然要在社會變遷中經歷的變化。

在好萊塢,西部片也在百年間經歷了多次內涵的變遷。最開始的三十年,西部片是對西部開發史詩般的神化;但到了60年代末,牛仔在西部片裏,開始從英雄變成土匪;1990年,凱文·柯斯納的《與狼共舞》,則是為印第安人正名,而不是像傳統的西部片一樣,把他們當作荒蠻愚昧待征服的羣體;伊斯特伍德的《不可饒恕》,更是一部里程碑式的反西部片……

也正因如此,某些舊社會產生的類型(小説)片會衰落,但不會完全消失,它完全根據新的社會心理模式,挖掘不一樣的內涵。

2002年,張藝謀執導的武俠大片《英雄》以刺秦為故事主線。結局是以殘劍放棄刺秦,並送給將要刺秦的無名“天下”二字,然後自殺告終。

在殘劍眼中,愛人飛雪跟秦王的恩怨,以及刺秦這個英雄主義的壯舉本身,都不如天下重要。秦王是一個一掃六合,對天下有功的大英雄。刺殺秦王,只會讓天下再一次進入四分五裂的戰亂局面。

張藝謀也一直因為這種和父權從對抗走向媾和的創作而飽受詬病。但與此同時,它對於傳統的俠義精神卻是反叛。

某種程度上,它説得上是老百姓對於王法及俠客的信任水平逆轉的分水嶺。既然契約、法律已經足以保障老百姓的基本權利,天下沒有俠客也安居樂業,那作為和政府對着幹的所謂俠義,是否還有存在的必要?它是不是反而成為社會的不穩定因素?

在影片中,無名、飛雪等刺客,均是為了報家仇而刺秦。復仇模式,是傳統武俠小説的重要模式之一。殘劍和無名為了天下放棄復仇,也是對傳統武俠小説復仇模式的顛覆和諷刺。

再舉一例,2004年周星馳執導《功夫》一片,結局雖是邪不勝正的大俗套,但故事不再是簡單的正邪二元對立。

《功夫》呈現的是一個弱肉強食、強權就是真理的世界:黑社會可以夷平警察局,小混混阿星踩爆小孩子的皮球,小孩子連聾啞女孩都欺負……

除此之外,高手也完全沒有高手應有的風度。火雲邪神作為絕頂高手,不僅僅成為黑幫的殺人工具,還搞偷襲這種無恥的伎倆。天殘地缺到九龍城寨暗殺,第一件事就是背後將苦力強的頭顱割下來……

這其實是商品社會利益至上,強權就是真理,從而道德淪喪的象徵。阿星那段經典的“這個社會遍地都是錢,遍地都是女人,誰能夠下決定誰就能贏的”,便是這個社會基本的價值取向。勇者打敗惡龍不是為了美麗新世界,而是為了成為惡龍本身。

傳統武俠小説的時代早已過去,但武俠小説這個類型,依舊是有豐富的內涵可以挖掘。

本文首發於公眾號:曾不才在別處