上海三線往事_風聞

已注销用户-中国政经第一刊2019-09-10 10:35

“敬悉!悉聽君便!祝夏安!”

我的微信在過去一週常常會收到這樣的字符,這讓一個習慣了表情包的90後多少感到錯愕與不適。就像在嘈雜流行的快餐店裏看到精緻擺放的中國茶道。

我的生命始自於94年,而我要去接觸的是一羣大多生於49年的人。

這當中橫亙着45年的歲月,時長是普通人生命的一半還多。尤為特殊的是,他們與共和國同齡,經歷過四九年至今的風風雨雨。

他們所熟悉的飯票、餓肚子、畢業分配工作乃至寫信、紅寶書這些事物,對我都是模糊而遙遠的存在。

從歷史的進程看,我出生時,中國已經確立社會主義市場經濟體制。而那時,他們的“鐵飯碗”才剛剛被打破。

該怎樣和他們對話呢?我感到緊張,更感到因無知而帶來的迷惑。我擔心,我們的交流都會是錯位的。

時間,是不是真的會在人與人之間劃下鴻溝?

0****1

他 們

“我們與共和國同歲,但也是共和國最苦難的一代。”上海小三線建設親歷者徐夢梅,這樣説他們自己。

他們似乎很尋常,和其他上海人一樣,追求精緻的海派生活,不經意間就會講回上海話,始終把“上海”這兩個字眼看得重,看得與眾不同,對“毛主席”有着相當複雜濃厚的情結。

這可能也只是平凡普通的人生,和你我一樣。但他們的生活裏,有着更為驚心動魄的動盪波折。

生命裏的每一步,到頭來都受到大時代的左右,生活裏的每一個細微處,都透露着人性的意味。

從1964年起,面對當時嚴峻的國際環境,為加強國防,全國各地都開始搞三線工業基地建設。依照由東到西的地理次序,963萬平方公里的土地被分為一、二、三線。

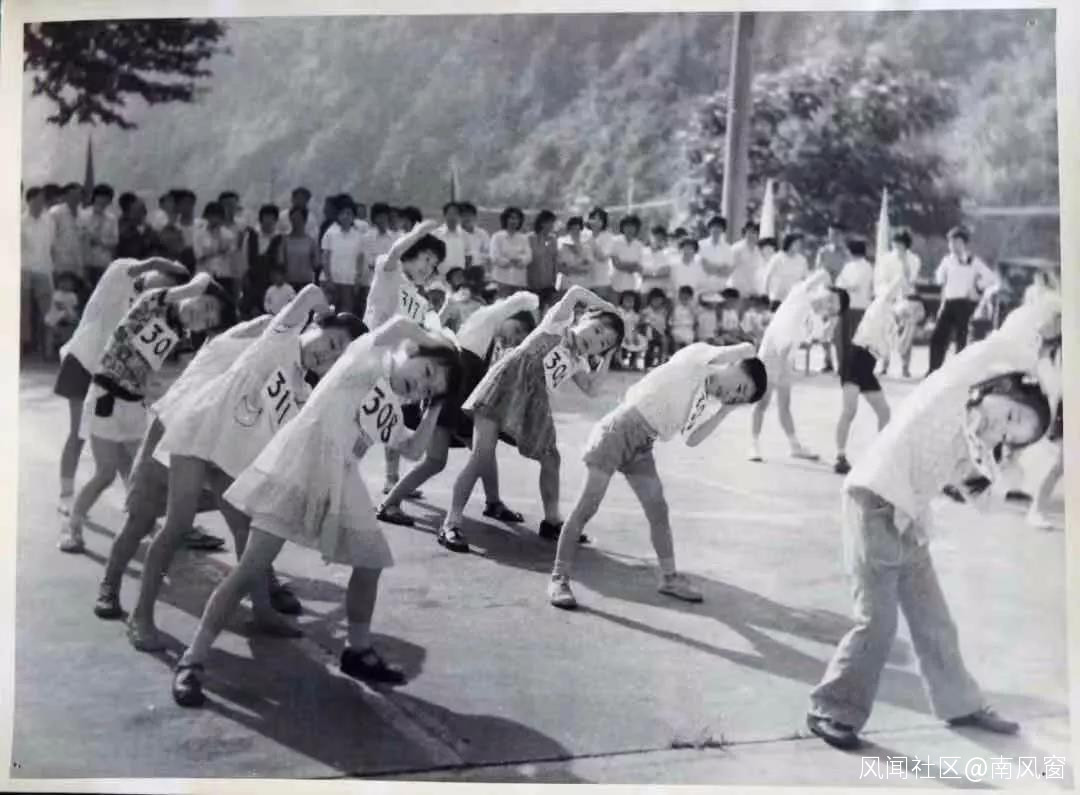

紀錄片《情灑小三線》劇照

這當中,三線又有大小之分,西南、西北是大三線,沿海和中部地區腹地被稱作小三線。從1965年起,上海,這座全國重要工業基地開始浩浩蕩蕩建設小三線。

一代上海人的命運,就此在三線建設的大浪潮中被改變。

近十萬人,在領袖的召喚下,在此後十年間離開上海灘,陸續走入皖南浙西山區,按照“靠山、隱蔽、分散”的指示,炸山開路,修房造屋,平地建起81家以軍工生產為主的綜合性後方工業基地。

除少數單位領導幹部外,離滬去往皖南浙西的職工,絕大多數都是年輕人。

他們剛剛畢業、工作或者新婚,一紙調令,即離家遠走,甚至將城市住房交公,户口遷離上海,頭也難回。20多年的歲月裏,有些人甚至死在那裏。

他們知道,“毛主席的戰士最聽黨的話”,“黨説去哪裏就去哪裏”,但也想家,有青春躁動,感到無聊與人生渺茫,想要吃得好一點,切實得到些更多的利益,最後慢慢成家立業,有老有小。

他們是有血有肉的人,是從那個時代走來的人。時代、特殊的經歷、上海人身份,對他們一生留下了不可抹去的印記。

理解他們,也是理解中國,理解我們自己。

02

奉****獻

青春一開始,他們面臨的就是一場告別——告別上海灘,告別父母。對於年長的,則是告別妻兒。

從這個角度來看,沒有幾個人是完全心甘情願的。

但毛主席講過,三線建設一天不搞好,他就一天睡不好覺。沒有路,可以騎着毛驢過去,沒有錢,他願意掏出自己的稿費。

為了“讓毛主席睡個安穩覺”,為了那份榮耀的使命感,一批批年輕人親筆寫下“獻忠書”,義無反顧地離開家,奔赴遙遠山區。

根據“靠山,隱蔽,分散”選址原則,在六次規劃中,上海小三線廠絕大部分分散在遠離縣城與主要交通幹道的深山溝中。

他們要走好遠的路,換好幾次交通工具,但無一例外,最後都得換成“赤膊車”——一輛大卡車,沒有帳篷和座位,人擠着人,勉強坐在行李上,一路跳動一路風塵地開進山區,落得個灰頭土臉,頭暈目眩。

1968年離滬去浙西山區上海市協作機械廠報到時,20歲的高球根只知去處通信地址為“杭州市 505 信箱”,估計着條件不算艱苦,位置亦不會偏僻。

在“激動、依戀與困惑”之中,高球根乘火車前往杭州,但到杭之後,隔夜要轉乘兩班長途汽車,再坐一班工廠專車,從平原輾轉丘陵再至山區,他“一聽就有點懵了”。

依照前期“先生產,後生活”的建設次序,大多廠區,都是優先安置生產廠房,家屬宿舍只得草率應付,簡單造些用泥土壘起的“乾打壘”住房。

建設初期,職工間流行的口號是:“搶晴天、戰雨天、三天的活兒,一天干完!日干、夜幹,拼命搶時間。”

要生產,軍工企業不計一切代價,指標下達,拼了命也要完成,輕傷都不能下火線。加上計件工資制度,沒有人會隨隨便便放鬆。嚴密監管,帶來高效的運轉。

在向我回憶往事時,安徽寧國縣勝利水泥廠黨委書記任光淼不時哽咽,他記得,在小三線廠任職的17個年頭裏,為保證生產,15個春節他都沒法回到上海。

03

青春

人數漸多,時間漸長,人羣越來越複雜,事情也變得越來越複雜。

這當中,有早期選中的技術骨幹、中專技校生,後期上海下放來的職工,也有個別一心為黨的志願模範,還有陸續遷來的家屬,徵婚廣告吸引來的女性,隨着醫院學校等配套設施引進的上海人,以及徵用當地土地後而納入的農民“徵地工”。

任光淼笑着説,這裏面有“文人”,有老實工人,也有不少“搗蛋鬼”。

緊張生產之外,仍有大把閒餘的時間,不知如何打發與揮霍。夕陽一落,山中就顯得更加清冷荒涼。

紀錄片《情灑小三線》劇照

“環境確實是非常苦悶的,沒有事情幹。不能搓麻將,會被抓的,偷偷摸摸地搓。打牌,玩玩爭上游是可以的。喝酒沒辦法管,生活太枯燥了。”八五鋼廠職工葛鼎學回憶説。

在那個年代,賭博,近乎於犯罪。但空洞乏味的生活,可以吞噬時間。

風氣要好,要杜絕賭博,八五鋼廠在廠刊《八五通訊》上刊登一首用“一勸諸君莫賭博,賭博場上是非多”來開頭的十行打油詩。

喝酒,難管,但要管。廠領導沒事,就到集體宿舍排查,把酒沒收。

但酒還是在躁動糊塗的小夥子們當中滋了事。有的喝了酒,一時上頭,犯渾,因為一句賭氣話,從後背直接捅進去,要害處,兩三刀要了別人的命。有的喝了酒,半夢半醒,半卧在牀上,嘔吐,又咽下去,把氣管堵住,活活被噎死,別人發現時,除了半涼的屍體,還見到牀上一灘鮮紅的血跡。

沒有事情做怎麼辦?

廠裏開始組織文藝活動,隔三差五放電影。這一抹熒幕上的光,點亮生活,大家早早就佔座,下大雪也要裹着凍手凍腳堅持看完。周圍農民也好奇,跋涉三五公里趕來,佔座,享受相當稀罕的娛樂。

也有各類比賽,但都是廠裏內部的,熟人熟面孔,有些人就覺得意思不大。有的廠還設置“為您服務日”,送去一些點心,這就很值得高興了。

精神的空虛,還依靠豐厚的物質來填補滿足。

在一個個偏僻的山區裏,他們儼然構成上海小社會,處理着與上海、與當地剪不斷理還亂的關係。

他們是軍工廠的工人,又是生活講究的上海人,吃得好,喝得好,別説生活大件,就連牙刷、草紙這類小物件,都是從上海用卡車源源不斷地送來。夏天到了,西瓜,想要多少斤就報多少斤,一直到了冬天,錢還沒從工資里扣掉。

當地農民看了,羨慕嫉妒恨,破口大罵,開始編造流傳“上海佬,吃得好,死得早”、**“上海佬上海佬,左手拿個包,右手戴個表”**等順口溜。

也有温情脈脈的一面。工廠和當地鄉鎮,雙方均有專職領導對接聯絡,逢年過節常要互相走動。工廠的小賣部、浴室和水電,統統向當地敞開。的確良、大白兔奶糖、防滑雨靴、48條腿的海式傢俱,不可阻擋地被老鄉們認知並使用了。皖南各地街頭,出現了一夥夥海派裝束的年輕人,模仿出蹩腳的上海話。

那是一塊突然出現的飛地。上海工人,和當地農民,近在遲尺,吃的,用的,想的,卻千差萬別。

“今冬明春回上海”,這句看起來無法兑現的渴盼始終縈繞在職工心頭,纏繞在大家口頭。他們想念上海那個家,也渴望有個新的小家。

“我們以為要死在那裏了,沒想到日後還能再回到上海。”上海協作機械廠後勤部職工邢善超告訴我。

八五鋼廠的葛鼎學,跟着兩個同事到廠外去買農副產品,看到一塊地,坐南朝陽,風水極佳,就跟同事認真地開玩笑:“我死了以後就埋在這裏吧。”

幾乎所有人都沒想到還能回去。包括他們留在上海的父母。

上海,回又回不去。想成家,廠裏卻又男多女少。

年輕人的躁動與渴望,在遠離上海幾百公里的山區裏,赤裸裸地暴露無遺。

同“知青”一樣,他們在時代裏被羣體裹挾着走,感到希望渺茫,生出過幻滅感與宿命感。

這是擺在“飛地“面前的一座難題。屢禁不絕的野戰、墮胎和性犯罪,也成為年輕人對苦澀生活的抗議。

有的廠,開始在《青年報》上刊登徵婚廣告,“為本系統男青年尋找對象,後方和基地團委成立婚姻介紹所”。消息一登,除西藏等個別省外,全國各地女性的信件大批湧來。

來信者,絕大部分是上海下放各地的女知青,這當中還有一位是下放縣女團委書記,她們希冀藉此擴大與上海的聯結,日後能夠重返上海。

八五鋼廠政治部主任甚至還專門為未婚青年舉辦“四個第一次”專題講座,指導男青年們如何在“第一次寫信”、“第一次約會”等活動中表現優異。

藉着婚姻,這些女性終於嫁入各個廠內,同男青年們開始新的生活。

青春,在這樣的時代與生活裏,開幕,又落幕。

04

時 代

改革開放後,時代為他們鬆了綁。

鄧小平作出重大戰略判斷,20年內不會打仗,由此,國防工業大部分力量要轉為民用工業。而與此同時,81座工廠效益日漸低下,人心亦開始渙散。

1984年8月,上海小三線調整交接工作正式啓動。消息傳來,八五鋼廠一位老職工聽聞後,當場突然嚴重腦溢血。

“做夢也沒有想到,小三線的船開回了上海。”

此後,直至1988年,這羣曾赤手空拳來到山溝的年輕人,拖家帶口,陸續坐着同來時一樣的大卡車,滿載行李,重返上海。

不能夠忽視的是,這樣的移民大潮,同上山下鄉、支邊支疆一樣,本身即是新中國的時代圖景。

回來後,面對上海市分配的住房,他們流傳着一句話——“那是我們的青春費”。

憑藉着二十年山區廠房內形成的技術與經驗,他們融入同樣在計劃經濟體制內的上海工廠。

但斗轉星移,那個包攬生老病死的企業也逐漸萎縮消失,連鐵飯碗都已不復存在。

時代已經變了。天高任鳥飛,海闊憑魚躍,這當中自然也帶來人命運的沉浮。

有的人,沿着舊有軌道,直至退休。有的人,則跳出原有體制,成為畫家、政治家、新聞工作者,甚至篳路藍縷的企業家。

1975 年被分配至皖南績溪縣上海小三線後方衞生組的曹建明在2018年當選為十三屆全國人大常委會副委員長、黨組成員。但七十年代時,他連初中文化水平都不具備。

恢復高考後,白天連着黑夜,他對着一本高考複習大綱、《辭海》和《時事手冊》反覆研磨,硬是在1979年壓線1分考入華東政法學院,命運由此在時代中轉折。

曾經的歲月,鑄就了他們的性情。短短几句,往往就能看出這一點。

與我交談時,曾經的廠領導,往往豪邁大度,常談“政策”與“時事”,後勤做採購的幹事,則娓娓道來,滿是生動細膩的故事,專攻技術的職工,則往往只答不問,要言不煩。

都是從那個時代走來,卻又實實在在有着不同的個性。

完成與他們的交流後,我又重看了一遍馮小剛導演的電影《芳華》,故事依然打動我。

那是馮小剛為那個時代人們畫下的羣像,在那個紅色青春裏,有善良也有自私,有壓抑也有激情,有整整一代人的愛恨情仇。

他們的青春,我們的青春,都何嘗不是如此呢?

05

我 們

《芳華》的結尾,是這樣一段口白:

一代人的芳華已逝,面目全非,雖然他們談笑如故,但是不難看出歲月對每個人的改變。

《芳華》劇照

歲月流逝,難得的是,“他們並沒有一味沉湎在過去,相反,他們風貌依然,還在用各種方式追求再立新功。”上海大學歷史系教授、2013年度國家社科基金重大項目“‘小三線’建設資料的整理與研究”首席專家徐有威這樣告訴我。

我儘可能地適應他們的話語體系,在微信上,用大段文字鄭重其事地作回覆,小心翼翼接過他們贈予的回憶錄。

那些回憶錄,寫得細膩生動,娓娓道來,動輒數十萬字。上海後方基地管理局幹部沈嘉麒的著作《皖南覓蹤》,名字起得詩意而深刻。他們將回憶錄安放在家中一角,親筆在扉頁簽名,甚至要用塑封紙包好,如此才能安心送給別人。

他們敬重歷史,敬重文字,亦有筆力和情懷,用文字串聯起過往。

我想,每個人都會有老去的那一天,回首往事時,會發現,每一次的選擇,每一次的悲歡離合,其實都和時代有關。

一代人有一代人的波折,但青春的滋味卻都是一樣的。我們都擁有青春,因此,我們彼此深有共鳴。時代,並不能在“人”之間劃下鴻溝。

“火紅年代,火熱青春”,臨別時,徐夢梅亦將文集贈予我,他常常記得那句話,“忘記過去,就意味着背叛。”

“我在這17年裏,確有甜酸苦辣,確有艱苦磨難,但這17年也是我人生歲月中最美好最有收穫的年月。我沒有遺憾,青春無悔,我覺得值!”在50萬字自傳《勤奮·和善——五十年往事紀實》中,高球根這樣寫着。

我知道,那些冊子裏面,安放的是一整個時代,一整個青春。

(本文特別鳴謝上海大學歷史系教授、2013年度國家社科基金重大項目“‘小三線’建設資料的整理與研究”首席專家徐有威。文中圖片由衞海廠丁力山拍攝,蔣忠華提供)