在上海合租,對年輕人來説意味着什麼_風聞

枯井深处信局-一个多愁善感眼泪汪汪的公众号2019-10-12 14:54

文 | 王井

本文首發於微信公眾號:枯井深處信局(eleutheromania221)。有修改。

本文出現的所有人名均為化名。

插畫 / Chow Honlam

/ 1 /

我們是個體

與陌生人同住一室中

“你不和我聊的話,我不會覺得合租是一個事情。”

合租太普遍了。住在兩到四居室的屋子中的某一間,大約有個十二三平米的私人空間,與其他住客一起共用廚房、衞浴等,一個月房租兩千五至三千五左右,便是大部分選擇在上海發展的畢業生的住房圖景。

配圖 / 合租房常見模樣

所謂的“大部分”,其實指的是一羣擁有着相似社會處境與背景的人:青年,畢業生,非上海人,中產家庭。説得再詳細一點,他們的共同點可以這樣描述:接受良好教育,具有一定文化資本,進入職場時間不長,在經濟層面上暫無法負擔買房,且往往不具備上海購房資格,中產階級子女,“城市新移民”。這篇文章關注的正是這樣一羣年輕人的生活。

合租成為了一種流行的選擇。

既然選擇合租,就必須與他人相處,往往甚至要和陌生人同在屋檐下。“城市是陌生人的集合”,不假,但當與陌生人的相處被被迫地帶回了家,這意味着什麼?

必須割捨一些私人空間,以更大的包容度面對他人。如果遇到奇葩室友,能溝通則溝通,不能溝通則忍。小凡和女朋友住在一户三室的房子裏,其中一間屋的室友是兩個高冷的女主播。她們習慣很差,非常不講衞生。有一次,屋子裏的衞生間的馬桶堵了,大家找人來處理,最後竟然在馬桶裏面找到女主播一個月前衝進去的驗孕棒,但也不了了之。

不過這畢竟是極端案例。更多人和室友之間的相處方式是,能不交流就不交流,維持着表面上的客氣就好。

子君在上海租房一年多,她和室友們有一個合租羣,在羣裏大家不會閒聊。更多的消息,是像她的一位室友反覆發了四五次的那樣:“親們,關門聲可以小一點嗎?”

除了客氣之外,還非常尷尬。

室友之間有着強烈的界線感和距離感。往往,主動搭訕的人反而會感到尷尬,無視彼此的存在反而成了約定俗成的事情。子君覺得,“我也不知道你是什麼樣的人,所以,不和室友有深入的交流,也算是一種規避風險吧。”

規避風險的想法,在奕寧這就更明顯了。奕寧是gay,他會擔心,“萬一和室友成為了朋友之後,他要是恐同呢?”他和室友沒有深交,因為他覺得他們三觀不一致。

配圖 / 奕寧的房間

所謂三觀不一致,很難説出來哪裏不一致,但卻總可以在一些生活片段或細節中感覺到。奕寧的室友中,有一位大姐,“年紀有點大,看上去兇兇的,還喜歡在客廳拿手機公放看電視劇,開的還是最大音量。而且她看的電視劇,我覺得好傻。”

合租的青年,往往和室友保持着相對疏遠的關係。對他們來説,“室友”這一看似帶有某種親密屬性的詞語,其實不如説是同住在一個房子裏的陌生人,價值、觀念相去甚遠的“他者”們。

在上海這樣的大都市,與陌生人如此相處可謂平常稀鬆。

齊格蒙特·鮑曼這樣描述陌生人的相遇:“陌生人的相遇是一件沒有過去(a past)的事情,而且多半也是沒有將來(a future)的事情(它被認為是並被相信是一個擺脱了將來的事情)”(Bauman, 2000)合租青年們既沒有興趣去了解室友們的過往,也不相信彼此之間能夠建立起可以今後維持下去的、長期的友誼關係。禮儀客套是合租青年們的必修課。

在《個體化社會》,他以另一角度描寫陌生人:“陌生人意味着缺乏清晰性:不知道他們會做什麼,對他們抱有懷疑。如果他們在一個地方逗留很長時間,便會建立同存共居的規則以驅散恐懼:陌生人——‘另類們’,‘與我們不同的’人們。”(Bauman, 2001)

家是私人領域,是疲憊後安息之處。關上房門,房間便完全屬於自己。而門外的陌生人,也就被分離在“屬於自我的空間和時間”之外。因此,就像奕寧説的那樣,“友誼等情感需求可以被朋友、親人、愛人滿足,何必費心和室友做朋友呢?”

在合租中,我們比任何時候都更加相信:我們是個體。

合租這一居住方式,之所以能夠“成立”,並不僅僅是因為上海昂貴的房價,是因為有着個體化作為時代的普遍現狀作為支撐的。從最簡單的角度來説,個體化首先指的是主體將自己視為個體存在,是獨立於他人、社會關係,以及其他的社會約束的。人們不再認為自己只能與自己的親人或者摯友一起居住,而是可以承受居住在房屋中的一間,與陌生人保持相對獨立的關係。

因此,合租變得比起歷史上的任何一個時代都讓人更能夠接受。

/ 2 /

尋找家的感覺

“阿春靠在沙發玩遊戲機,我在吃鍋貼,天貓精靈在播放伍佰。屋子沒開空調,吹進來夏夜晚風。我感到平靜的幸福。”

何瑜在朋友圈這樣描寫她與現任室友的相處日常。

何瑜租的是兩室的房子,到現在有過三任室友。第一任室友是非常“正經乖巧”的表姐妹倆,她們和何瑜的教育背景、工作經歷完全不一樣。每次何瑜晚上出去玩回來晚了,“會感覺到她們看我的眼神都不太一樣。”

“我很希望我的室友和我是一類人。”和第一任室友住在一起的時候,何瑜覺得自己負面情緒很大,完全不想和她們説話。也許姐妹倆也有一樣的感覺。後來,她們主動搬走了。

現在何瑜的室友是原來認識的女孩子,和她生活習性很像。對於這個99年的姑娘,何瑜有一種惺惺相惜的感覺。“我覺得她像我,而且生活得比我慘。我特別心疼她,也願意照顧她,幫她找工作之類的。”

配圖 / 何瑜的房間與貓

何瑜覺得,自己和她像親人,住在一起像家庭。“她是我挺好的朋友,我也會為了她早點回家。”她是我採訪中為數不多的與室友建立起親密的感情連接的人。也因為這份感情連接,她有了家的感覺。

可是話説回來,所謂家的感覺,到底是什麼呢?

不同的人有不同的答案。有一種想法是,你對家投入多少,就會有多想回家。kk的房子是她精心挑選的,也自己非常仔細的佈置了。“佈置一下才會讓自己覺得:啊!這是我家!不然就只是一個房子裏的一間房間。”

對於我們這代年輕人來説,“成家立業、置田起屋”的觀念也漸漸被消解。我們不再覺得,買了房的人生才成功,至少在這個階段不是。

在傳統的觀念裏,我們往往覺得,一間屋子承載着一家人,在某種程度上作為空間與資產的“家”,與作為血緣關係的集合的“家”重疊了:一間屋就是一家人。在中文裏,家庭(family)與居住的房屋(home)都可以簡單地用“家”這個字來表示。但在合租房裏,family的概念與home的概念便不再重疊。當合租房被劃分為一間間獨立的房間,室友之間相互獨立甚至疏離時,這種family與home之間的掛鈎關係便消散了。

當青年們畢業、走上社會、開始合租的時候,也就意味着他們不再向家裏要錢,而是自己負擔自己的生活。可以説,通過合租這一行為(或者至少是在同一時期內)完成了從學生到職場一員,從“少年”到“成年人”的轉變——這一轉變並不是在到達十八歲的那一刻一蹴而就的。

配圖 / 採訪對象在合租房內的做飯日常

“上海”與“家鄉”之間客觀存在的距離是無法被忽視的。家鄉成為一個遙遠的概念,與家人的聯繫也大多僅限於微信或電話,一年見面的機會可能就兩三次。傳統意味上的家庭往往在生活的大多數時間上缺席,因此,如何在日常生活中,重新構建“家庭”的温馨意味和歸屬感,就成為了合租者們無法逃避的新課題。

青年們在合租這一過程中一步步地進行着脱嵌(disembedment)——從家庭中相對獨立,也脱離出原有的傳統與文化,以及社會歸屬等的限制。但人是會感到孤獨的社會動物,當原有的歸屬不再親密,便想要尋找新的集體。因此,“重新嵌入(re-embedment)是擺在個體面前的任務。”(Bauman, 2001)

年輕人的交友是慎重的。人們只想找到可以互相理解的、和自己三觀相近的朋友,從而與他們形成羣體,以謀求一種集體感。

選擇朋友的過程,也就是認知自己的過程——我是什麼樣的人,我認可什麼樣的價值,這都影響到我想要交什麼樣的朋友。或者説,重新嵌入的前提就是建立起對自我身份的認知來——即使在這一人生階段,這種認知可能是尚且模糊的。

/ 3 /

“我們不可能生活在別處”

“一個人如何生活變成了系統性矛盾的傳記性解決辦法。”(Beck,1992)

Lina是我的採訪對象中比較特殊的一位。她正在上海一邊工作一邊讀專升本,和另外13個人一起,住在一個不到一百平的羣租房裏。她的房間裏共有六個牀位,現在空了倆,有三個室友。“生存空間資源太少了。”

在Lina的邀請下,我去她住的地方坐了坐。打開房門,可見的是不足的光線、逼仄而老舊的空間與堆滿的雜物。那是一個壓抑且緊張的地方。我們來到她的房間,她的一位室友坐在牀上看書,並沒有抬頭看我們。Lina搬來一張摺疊小板凳放在空地上,給我切了個橙子。

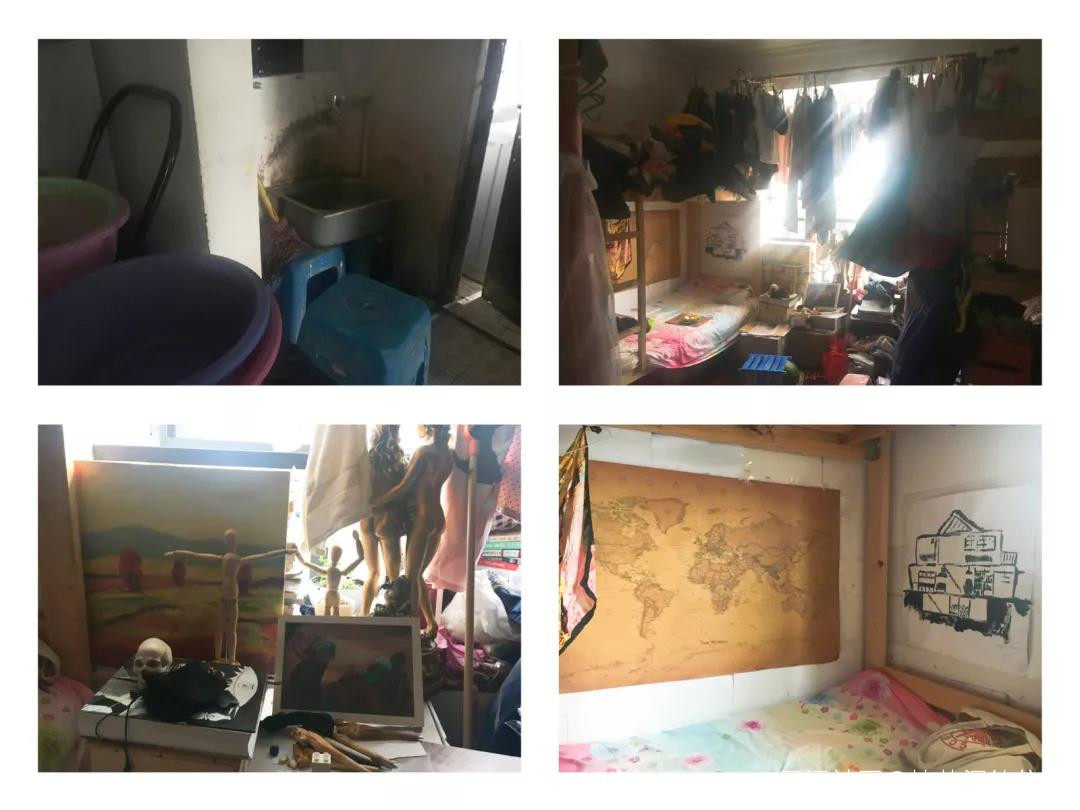

配圖 / Lina房子的公共空間;她的房間;她擺放的藝術品和世界地圖

她搞藝術,也做藝術顧問,這個在我們想象中光鮮的職業收入並不多,而在將更多收入用於自我提升、成人教育與旅遊後,所剩就更拮据了。她感嘆自己沒有伍爾夫説的那樣的“一間自己的房間”,也一度為理想與現實的衝突而痛苦。

但現在她已接受了這一生存境況。她詩意地和我説:“我們不可能生活在別處。”

Lina認為,她的室友們都是“沒有放棄的人”,她們有的學英語,有的準備考研,她自己也正努力向熱愛的當代藝術的方向發展。這也是因為,“上海是一個將人向前推的城市”。最開始的時候,她想,我為什麼在這裏,和這些人在一起?她覺得自己很差,無法改變自己的生活。後來,她告訴自己,“你住在那麼差的地方還在堅持,你太棒了。”可這是激勵自己,還是將不理想的現狀合理化以接受?我問她,她説她也不知道。

漸漸地,Lina在自己的牀位邊放滿了藝術品,在上下鋪之間的牆面上世界地圖。她很是認可。Lina在窗邊放了一個兩人相擁的銅製雕像,她將他們朝向窗外放着,“看到更大的世界”。

“我覺得我是大多數。在上海更廣闊的的人羣裏來説,我是大多數。”Lina如是説。

配圖 / Lina的雕像

大多數人來到上海的原因和Lina差不多。首先當然是因為更好的職業發展,這是廢話。除此之外,他們還喜歡上海的一點是:“大城市有律可循,人們守規矩,沒有小城市那麼多講人情的事情。”

他們描述的“講人情”的“小城市”,與“守規矩”的“大城市”的區別,是傳統的“熟人社會”,與人們的交往是本着功利實用目的的“陌生人社會”的區別。齊美爾對比二者説:“大都會……在精神生活的感官基礎方面,在我們(作為有賴於差異的造物)的有機體所需的知性量度方面,與小城鎮和鄉村生活的感官—精神狀態那種更加緩慢、更加熟悉、更加平穩流暢的韻律形成了深刻的對比。因此,大都會精神生活本質上知性主義(intellectualistic)的特徵就可以理解了。與之相比,小城鎮的精神生活更多地停留於感覺和情感關係。”(Simmel, 1990)

城市是經濟上勞動分工最發達的所在地,大城市裏,每一個人的會面短暫而稀罕。就像何瑜感嘆的那樣,“上海太冷漠了,在上海沒有人有時間關注別人。”

在採訪中,子君給我描述了兩個很有畫面感的場景。她説:“我每次上下班的時候,就看到大家,住在邊郊的人紛紛趕往市中心。在市中心,滿是像K11這樣的購物廣場,外牆上掛着琳琅滿目的奢侈品廣告。這時候,我會突然覺得,我住在一個像是郊外的地方,家旁邊吃飯的餐廳只有沙縣,真是所謂的這個城市的繁華與我無關啊。(笑)”

還有。“我有一次走出蓮花路的地鐵站——那個地鐵站出去有一個很大的天橋,在上面看着下面的車,就突然覺得這個城市離你很有距離,有一種賽博朋克的感覺?你看到了這個城市,但它不屬於你。你只是活在它表面。”

配圖 / 採訪對象的擺件與書

大城市的個體化生活給人帶來的感受是壓抑的。奕寧這樣描述自己在上海合租時的感受:“合租是外地的年輕人大都會有的階段,甚至會很長很長。有的人一直租下去,有的人自己努力,或是家裏幫忙買了房,有的人逃離了北上廣……這些行為看上去是個人化,家庭化的選擇,但還是和經濟發展狀況有關的。大家都是一個小齒輪。”奕寧雖然也覺得自己的想法有些虛無主義——“我會想,人都要死,人類種族必然滅亡;經濟必然崩潰又好轉,世界到處兇殺案……然後再回顧一下生活,好像也就那樣了。”

他説,“目前的目標就是多賺錢,老了找間好點的養老院吧。”

/ 4 /

合租的合理化

合租作為一種新興的、與傳統不同的居住方式,到現在被上海的青年們廣泛的接受——房子很貴,我們都知道。這是絕大多數人選擇合租的理由。但合租是怎麼被完全接受的?

作為研究者,很難説自己能做到完全沒有任何預設。在我的想象中,合租應該是一個較難接受的生活狀況。在研究剛開始的時候,我常問我的採訪對象們:你是否覺得合租很難接受,是一個不太理想的生活狀況?是否因合租產生過消極的情緒?

然而,絕大多數參與者告訴我,他們認為合租是一件非常正常的事情。

即使可能合租中許多細節可能不盡如人意,然而卻是一件非常常見的、沒有什麼好抱怨的事情。“是一個必須接受的生活狀態”、“生活的平衡點”、“一件社會效益最大化的事情”、“人生的一個階段”、“這個年齡正常的事情”,採訪對象們如此描述自己對合租的看法。

甚至,像昊然説的那樣,“要是畢業後就有了房,其實也總感覺……怪怪的?總覺得並沒有到達某個年齡,某個有了那種資產的承受能力的年輕吧。”

對於中國的青年來説,大學宿舍的集體住宿生活無疑為接受合租提供了基礎,既然大學已經有過類似的與本不相識的人同住一室的經驗,接受合租房也就沒有那麼困難。或者説,相比起宿舍生活,合租顯然使人快樂。阿維説,“合租裏也有有幸福感的瞬間,比如和大學住宿舍比較,你擁有了自己的冰箱誒。在夏天,你可以往自己的冰箱裏放一盒酸奶,這樣的小事讓人幸福。”

又或者像小白這樣,因為因為學校不提供研究生的住宿,小白和五個同學一起在學校附近租了一間屋子。在房東的允許下,他們將房內的牀鋪改成了上下鋪。因為本來就相識,又免去了學校宿舍裏諸多規則的管制,六個大男生住得也非常快樂,常常一起復習,沒事了就一起看劇,也常有其中四個人一起開黑打LOL的快樂電競時光。

配圖 / 小白的房間

合租的房子是‘宿舍’到‘家’的一種過渡。“合租是一種人生階段”,這是一個較為含糊的説法。這一説法背後隱藏的是青年對自己社會狀況的判斷:中產階級子女,經濟實力尚未成熟的青年,城市新移民。

“中產階級”在中國語境裏是一個模糊而曖昧的概念。它是一個與西方話語裏不同的、內部差異性極大的想象共同體。它不是一個僅僅以物質條件為衡量的概念,如布迪厄説的那樣,它是經濟資本、社會資本、文化資本等資本的集合,也因此,構成了人的慣習(habitus)。

慣習通過指導人們什麼能做,什麼不能做,生產着社會的區隔。通過慣習,“客觀的限制變成了一種限制感,一種通過對於客觀限制的經驗而獲得的對於客觀限制的實踐的參與,一種‘恰在其位’的感覺,這種感覺引導人們把自己主動排除於與自己無緣的商品、人物以及地方等。”

這種“恰在其位”的感覺,通過青年對自我身份的判斷,使得合租成為一個被合理化的選擇。就像昊然説的那樣,要是畢業後就買了房,會感覺怪怪的。

在個體化時代裏,中產的身份並非由出生在中產家庭中繼承的,而是被“加入”的。但是,既然大多數人選擇待在上海的原因,是為了更好的職業生涯和個人發展,那麼他們對未來是否有宏偉的期許?是否相信(而非希望)自己能實現階級躍遷?

更多人的答案是否定的。“我不覺得自己將來會多有錢,可能就是正常工作,到了父母的年紀有稍微比他們好一點的生活。”大京説,“可能到死都是中產,但也比在老家好。”

就算可能到死都是中產,年輕人也更願意待在北上廣這樣的大城市,以謀求更好的發展。當然,階級躍遷不應該是唯一的發展目標,也當然不能被視為衡量生活美好與否的指標。

配圖 / 採訪對象的房間

但既然選擇留下,就必須在一定程度上降低自己的生活質量,也選擇接受自己的中產身份。“現代社會結構強迫人們稱為積極主動和自我做主的個體,對自己的問題負全責,發展一種自反性的自我。”(Giddens, 1991)個體必須對自己的生活負責,而生活在上海這樣快節奏、高成本的大都市,就意味着必須接受合租。

青年本可以選擇在自己的老家,以更低的生活成本,尤其是更低的居住成本,選擇更好的居住環境。然而,許多人選擇在上海謀求更好的個人發展。降低自己的生活質量這一暫時性的妥協策略,也就成為了個體為了長遠的發展而在現階段所付出的代價和責任。而這個過程,也幫助推動了社會結構與分層的再生產。

/ 5 /

住在合租房裏的“我”

“比起工作的“集體感”,合租是一件“個人面對社會”的事情。”

在上海合租的青年們雖然知道移民上海這一選擇必然帶給他們更好的個人未來發展,但他們中的大多數人對未來的規劃尚且是模糊的。他們戲稱自己為“社畜”,每天渾渾噩噩上班、混日子,不知道未來往何處去。

子妍在採訪中這樣評價合租:“居住的不安定性,是伴隨着未來的不安定性而來的。”對於年輕人來説,選擇未來的目標是一件難事,且是一件難以找到清晰的線索的事情,生活的不穩定性也就在此顯現。

個體化的時代意味着,我們再也沒有一個“標準化人生”可以參考了。我們必須找到自己想走的道路,重要的不是實現目標的手段和方法,而是找到目標本身。

找到目標的關鍵,在於認清“我是個什麼樣的人”,但這也不是一件簡單的事情。我們現在參與各種各樣的社會活動,以期從中找到自己更加偏愛的道路。但在這些雜食主義的社會活動中,我們體會到的自我並不是統一的。

我很喜歡貝克的這個描述:

“我的生活不是一個連續體,它不僅是被白天和黑夜切割成黑白兩個世界,而且當我從事不同的活動時,展現的是不同形式的自己,比如去車站、坐在辦公室、闊步走過樹林、預約別人、寫作等;我得關心所有事情,而這些事情哪個跟哪個都不挨着:我得跑步、抽閒、殺人、聽廣播、向首長説‘是的,先生’。這樣的人被稱為‘一個充滿着閃亮快照的文件盤’。”

(Beck, U., Beck-Gernsheim, Elisabeth, 2002)

譬如在合租房裏的“我”,小心翼翼地戴上友好而親切的面具,以客套而疏遠的方式和我的室友交際;上班時候的我,擺出敬業的、奮鬥的姿態,面對我的同事和上司;在有的朋友面前,我得讓他們感到我是“酷”的,是一個值得交往的有趣的人;在另一些朋友面前,我得擺出一副隨和的樣子……“我”,是一個得不到在時間上連續性的認知的概念。我們,當代人,都得了Fredric Jameson説的精神分裂症。

如何內在地體會到自己的個體同一性,建立起一個統一而堅固的身份認同來,就成了個體化時代青年們所遇到的難題。

但無論是我們前文所講的,還是個體化理論更關注的,都是個體面對的身份認同等困境。既然我們講的是個體,就應該看到個體的差異性。不同的個體遇到的身份認同困境不一樣;面對着類似的structure,他們也展現出不同的agency,不同的解決方式和不同的力量。個體化的人生意味着一個更加無依無靠的個體,也意味着一個無牽無掛的、自由的個體。不清晰的未來,換成另一種説法,即是充滿選擇的未來。

讓我們再把話説得簡單點吧。

在採訪的整個過程中,我遇到的是一個又一個活生生的個體,他們或多或少面對生活的不如意。有一位採訪者,願意接受我採訪的一大原因是:“關於合租我有好多事兒想和人吐槽。但這些事情又不大,要是專門拿去和朋友説,又顯得很小氣。看到你在做這個採訪,我終於可以一次性把這些吐槽説出來了。”因為合租平常到不像一件“事情”,許多細小的東西也似乎就不值得説了。但許多細小的快樂,也同樣被忽視。

配圖 / 採訪對象房間裏的懶人沙發

合租難,個體化的人生難,生活也難。

但既然個體得到脱離出之前種種束縛,以獨立的方式面對這許多難題,我相信在個體化裏的人生裏,人們具有前所未有的力量,且每一人皆不同。

我又怎麼能以旁觀者的身份,輕描淡寫地試圖將別人的生活寫盡呢。

在諸多宏大敍事之後,我們還能記起譬如將酸奶放進冰箱裏的小欣喜,和室友一起吹夏日晚風的愜意,和關上門後的屬於自己的小卧室的平靜。

雖然聽着很雞湯,但我依然相信在這個時代裏,年輕人有能力,會以自己的方式活出值得過的生活。

- END -

參考文獻

Bauman, Z. (2000). Liquid modernity. Polity Press, Cambridge.

Bauman, Z. (2001). The individualized society. Malden, MA: Polity Press.

Beck, U. (1992). Risk Society: Towards a New Modernity. Sage Publications.

Beck, U., Beck-Gernsheim, Elisabeth (2002). Individualization: Institutionalized individualism and its social and political consequences (Theory, culture & society (Unnumbered)). London: SAGE.

Bourdieu, P. (1984). Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste. Translated by Nice, R. Havard University Press.

Giddens, A. (1991). Modernity and self identity : Self and society in the late modern age. Cambridge: Polity Press in association with Basil Blackwell.

Simmel, G. (1990). ‘The Metropolis and Mental Life’ in The Sociology of Georg Simmel edited by K. Wolff. Glencoe: The Free Press. Also reprinted in Frisby, D and Featherstone, M. (eds) (1997) Simmel on Culture. London: Sage.

本文首發於微信公眾號

枯井深處信局