擼貓,也是有着悠久歷史的中華傳統文化_風聞

瘟疫公司搬砖部-最近在看《宋案重审》2019-10-12 11:54

文:王子今

漢代通行識字課本《急就篇》中,有“虎熊犴狸貓貂狼”一句。“貓”是被明確列在野獸之中的。據《逸周書·世俘》記載,周武王克殷之後,在殷商的王家苑囿大行圍獵,所獲禽獸甚多:“武王狩,禽虎二十有二、貓二、麋五千二百三十五、犀十有二、犛七百二十有一、熊百五十有一、羆百一十有八、豕三百五十有二、貉十有八、麂十有六、麝五十、鹿三千五百有八。”其中所擒“貓二”,列於“虎二十有二”之後,作為野生動物,也是引人注目的。《詩·大雅·韓奕》寫道:“有熊有羆,有貓有虎。”“貓”野生的性質也是比較明確的。宋人羅願《爾雅翼》卷一八以為這裏所説的“貓”本是“虎”類動物:“《周書》記武王之狩,‘禽虎二十有二,貓二’,則是虎之類也。”明人季本撰《詩説解頤》正釋卷二五也寫道:“貓,亦虎類也”,又説:“熊羆貓虎皆可以供裘。”清人陳啓源《毛詩稽古篇》卷二二也持同樣的認識:“貓,非捕鼠之貓。”“貓者,虎類也。”看來,有相當多的學者認為周武王狩獵所得之“貓二”屬於虎一類猛獸。

清人姚炳撰《詩識名解》卷六説到“狸”的類種,有貓狸、虎狸、九節狸、香狸、牛尾狸、玉面狸等。其中有的似乎和野生“貓”有某種關係:“狸有數種。舊説大小似狐,毛雜黃黒,有斑如貓,圓頭大尾者,為貓狸。善竊雞鴨,肉臭不可食。斑如貙虎,方口鋭頭者,為虎狸。食蟲鼠果實。似虎狸,尾黒白錢文相間者,為九節狸。皮可為裘領。《宋史》:安陸州貢埜貓、花貓二種。即此是也。文如豹而作麝香氣者,為香狸,即靈貓。南方白麪尾似狐者,為牛尾狸,亦名白麪狸。善縁樹,食百果。《廣雅》雲:玉面狸,人捕畜之,鼠帖服不敢出。”這種“玉面狸”,據説是可以捕來馴畜,以防止鼠害的。

傳統蜡祭禮儀,包括“貓虎”之祭。這一禮儀直到相當晚近的時代依然得以沿襲。比如《舊唐書·禮儀志四》寫道:“五方之貓、於菟及龍、麟、朱鳥、白虎、玄武,方別各用少牢一,各座籩、豆、簠、簋、俎各一。”《新唐書·禮樂志二》所列次序則是“虎、貓”。有人説,“貓虎”之祭,是因為“貓虎”是農田之害鼠和豕的天敵的緣故。“貓虎”之祭,應是進入成熟的農耕社會之後形成的禮俗。貓殺田鼠,是自然常識,從這一角度看,貓很早就是人類的朋友。但是我們不清楚這裏所説的“貓”究竟是如虎一般野生,還是如後來的“貓”那樣家養。

虎是體型最大的貓科動物。據説在隸屬於食肉目的貓科動物中,虎最大,而家貓最小。然而都以柔軟的身體,助平衡的尾以及鋭齒利爪,表明了適應獵食生活的本性。宋人洪邁《夷堅志》丙卷一“陽台虎精”條説到行旅途中遭遇“虎精”的故事:“行半程,忽見一婦人在馬前,年可四五十,綰獨角髻,面色微青,不施朱粉,雙目絕赤,殊眈眈可畏,着褐衫,系青裙,曳草履,抱小狸貓,乍後乍前,相隨逐不置。”這位女子“僦止”“小客店”中,“三經旬矣,而未嘗煙爨,囊無一錢,但謹育一貓。望其吻,時有毛血沾污。”這種志怪故事,也告訴我們在中國人傳統意識中“貓”和“虎”的特殊關係。

對於“虎類”之野生貓的動物學定義,需要生物學者予以確定。目前尚未可知,周武王所獵之“貓二”是不是今天家貓的享受獨立生活的自由的祖先。但是從常理分析,家貓一定是經歷了漫長的馴化過程的。作為捕食野生之鼠的野貓,逐漸成為人類馴養的捕食家居之鼠的家貓,它們經歷了由自由到不自由,然而從不舒適到舒適的生活歷程。

自從“人捕畜之”,予以豢養役用,貓進入主人為其設計的生存空間,承擔主人為其安排的工作職責,生活環境呈示全新的情狀,身份和地位自然明顯改易,於是性情也發生了變化。與“虎”同類的“貓”從離開山野,失去自由之後,事實上,它們漸漸失去野性,而養成了奴性。

貓於是慢慢融入主人的生活,而逐漸受到寵愛。清初詩人曹爾堪有《夏詞》:“八尺龍鬚一尺綃,初離涼枕印紅潮,自然香膩洗難消。玳瑁簾垂留紫燕,珊瑚架倒戲金貓,藕絲香裏送鸞簫。”(《十五家詞》卷八《南溪詞上》)貓和它的主人一樣,也生活在温柔香膩的情境之中。主與奴,共同享受着“玳瑁”“珊瑚”等等所裝鑲的富麗生活。“金貓”二字,描畫出這種寵物遍身的華貴氣息。

大約一般平民人家養貓主要考慮其捕鼠的實用功能。黃庭堅《乞貓》詩這樣寫道:“秋來鼠輩欺貓死,窺甕翻盤攪夜眠。聞道狸奴將數子,買魚穿柳聘銜蟬。”(《山谷集》後集卷六)宋人陳師道讚歎其詩句“雖滑稽而可喜,千歲而下,讀者如新”。(《後山集》卷二三)這一評價,諸多詩歌評論專著如《漁隱叢話》前集卷四七、《詩人玉屑》卷一八、《竹莊詩話》卷一○、《詩林廣記》後集卷五等都紛紛引錄,可知這種“可喜”的感覺是共同的。宋人劉一止《從謝仲謙乞貓一首》也有如下文句:“昔人蟻動疑鬥牛,我家奔鼠如馬羣。穿牀撼席不得寐,齧噬編簡連帨帉。主人瓶粟常掛壁,每飯不肉如廣文。誰令作意肆奸孽,自怨釜鬵無餘葷。居家得貓自拯溺,恩育幾歲忘其勤。屋頭但怪鼠跡絕,不知下有飛將軍。他時生因願聘取,青海龍種豈足雲。歸來堂上看俘馘,買魚貫柳酬策勳。”(《苕溪集》卷三)平民人家的貓雖然“買魚穿柳”即可以聘得,然而卻為主人深心愛重,甚至看作“青海龍種”,看作可以“居家”“拯溺”的“飛將軍”。

宋人張邦基《墨莊漫錄》卷七引錄了幾組《乞貓》詩,又寫道:

“予友李璜德邵以二貓送予,仍以二詩。一雲:‘家家入雪白於霜,更有欹鞍似鬧裝。便請爐邊叉手坐,從他鼠子自跳梁。’二雲:‘衘蟬毛色白勝酥,搦絮堆綿亦不如。老病毗邪須減口,從今休嘆食無魚。”

為了給貓“買魚”,主人甘願“減口”。這確實是可以稱作“恩育”的。

《宋史·鄭文寶傳》記載,鄭文寶組織移民留屯賀蘭山下,“募民以榆槐雜樹及貓狗鴉鳥至者,厚給其直。”貓,列於“狗”之前,看來已經被看作平民生活最好的友伴,也已經成為正常家居的一項標誌。

與一般民家求其“卻鼠”不同,皇家貴族養貓則多作為休閒生活中的私寵伴侶。皇宮養貓情形,可以通過武則天故事有所透露。《朝野僉載》中有武則天將貓和鸚鵡一起畜養的故事。唐人劉肅《唐新語》卷一二記載,武則天殘害廢皇后王氏及淑妃,唐高宗內心有所同情,

“則天知之,各杖一百,截去手,投於酒甕中。謂左右曰:‘令此兩嫗骨醉可矣。’初令宮人宣勅示王后。後曰:‘願大家萬歲,昭儀長承恩澤。死是吾分也。’次至淑妃,聞勅罵曰:‘阿武狐媚,翻覆至此,百生千劫!願我託生為貓兒,阿武為老鼠,吾扼其喉,以報今日足矣!’自此禁中不許養貓兒。”

這一故事,《舊唐書·后妃列傳上·高宗廢后王氏良娣蕭氏》也有記載:“庶人良娣初囚,大罵曰:‘願阿武為老鼠,吾作貓兒,生生扼其喉!’武后怒,自是宮中不畜貓。”武則天出於對淑妃怒言“託生為貓兒”的恐懼,下令宮中自此不再養貓。可知當時“宮中”“畜貓”,“禁中”“養貓兒”,本是常情。公案小説《三俠五義》第一回有“狸貓換太子”的著名故事,説宋真宗無子,劉、李二妃皆懷孕,劉妃與太監密謀,在李妃生子時,用一隻剝了皮的狸貓偷換了嬰兒。魯迅《中國小説史略》第二十七篇《清之俠義小説及公案》説,“(俞樾)頗病開篇‘狸貓換太子’之不經,乃別撰第一回,‘援據史傳,訂正俗説。’”其實這種“俗説”,和宮禁中養貓的風習是符合的。

《明史·袁煒傳》説,袁煒“才思敏捷”,皇帝常常半夜給他一張紙,令其撰寫詩詞,他竟然“舉筆立成”。遇中外進獻祥瑞之物,“輒極詞頌美”。皇帝養的一隻貓死了,“命儒臣撰詞”,以超度其靈魂。袁煒完稿,其中有“化獅作龍”語,於是“帝大喜悦”。袁煒如此“詭詞媚上”的情形相當多,所以皇帝多予信用,“恩賜稠迭,他人莫敢望”。這是貓成為皇室寵物的一件例證。

陸游《老學庵筆記》卷三寫道,秦檜孫女封崇國夫人,“愛一獅貓,忽亡之,立限令臨安府訪求。及期,貓不獲,府為捕系鄰居民家,且欲劾兵官。兵官惶恐,步行求貓。凡獅貓悉捕致而皆非也。乃賂入宅老卒,詢其狀,圖百本於茶肆張之。府尹因嬖人祈懇,乃已。”《西湖遊覽志》卷四説,時崇國夫人尚是幼女,“檜女孫崇國夫人者,方六七歲,愛一獅貓。亡之,限令臨安府訪索。逮捕數百人,致貓百計,皆非也。乃圖形百本,張茶坊、酒肆,竟不可得。府尹曹泳因嬖人以金貓賂,懇乃已。”六七歲小女孩丟了一隻寵愛的獅貓,官府全城搜尋,竟至逮捕數百人,最後還是由地方行政長官賠了一隻金貓,方才罷休。這是豪門貴族愛貓而不惜擾民的著名的史例。《山居新話》卷三又舉了另一個例子:“至正十五年,浙憲貼書盧姓者忽失一貓,令東北隅官搜捕之。”《山居新話》的作者元人楊瑀將這位盧姓官僚的故事和南宋秦府尋貓情形並説,並且評論道:“權勢所在,一至於此,可不嘆乎!”

秦檜孫女遺失的貓稱作“獅貓”,據《宋稗類鈔》卷五説,搜尋時“府為考系鄰居民家,官吏至步行求貓凡獅形者悉捕致,而皆非也”,可知其形狀似“獅形”,自是與眾不同。從涉及寵貓的詩文看,貓之毛質潔美,如所謂“毛色白勝酥”,“白於霜”,甚至“搦絮堆綿亦不如”者,多為主人珍愛。或有被稱為“金貓”者,亦以容貌華貴,同樣深受恩寵。

自“捕鼠之貓”成為寵物,安卧於主人的懷中膝上之後,其勇厲、迅捷、靈敏,嫉鼠如仇的本性逐漸喪失,而養成了弱懦、柔媚、嬌惰等品性。

《舊唐書·五行志》記載,“(大曆)十三年六月戊戌,隴右汧源縣軍士趙貴家,貓鼠同乳,不相害,節度使朱泚籠之以獻。”丞相率百官稱賀,中書舍人崔佑甫則説:“此物之失性也。天生萬物,剛柔有性,聖人因之,垂訓作則。禮,迎貓,為食田鼠也。然貓之食鼠,載在祀典,以其能除害利人,雖微必錄。今此貓對鼠,何異法吏不勤觸邪,疆吏不勤扞敵?據禮部式錄三瑞,無貓不食鼠之目。以此稱慶,理所未詳。以劉向《五行傳》言之,恐須申命憲司,察聽貪吏,誡諸邊境,無失儆巡,則貓能致功,鼠不為害。”他的意見,得到了唐代宗的贊同。據《舊唐書·崔佑甫傳》所記錄崔佑甫言,又可見“今此貓對鼠不食,仁則仁矣,無乃失於性乎!”云云。前説“剛柔有性”,此説“失於性”,指其雄威本性竟然喪失,“除害利人”的功能也不再具備。又據明人陸容《菽園雜記》卷一二,有人家“白日羣鼠與貓鬥,貓屢卻”,也是貓性弱懦的例證。

明人王志堅《表異錄·羽族》寫道:“後唐瓊花公主,有二貓,一白而口銜花朵,一烏而白尾,主呼為銜蟬奴、崑崙妲己。”“崑崙奴”,指來自南洋膚色偏黑的奴隸,所謂“崑崙妲己”,一如今人所説“黑美人”。主奴之間的親暱關係,通過“崑崙妲己”這樣的稱謂得到表現。而貓因柔媚之性而得豔名,又見於張泌《妝樓記》所説“白鳳”、“紫英”、“錦帶”、“雲圖”等(《説郛》卷七七下)。陶谷《清異錄》寫道,在大街見到小廣告,説“虞太博家失去貓兒,色白,小名曰‘雪姑’”(《説郛》卷一二○上)。《妝樓記》“女奴”條又説,“貓一名‘女奴’。”也可以看作相同的例證。元人唐珙《貓》詩寫道:“覓得狸奴太有情,烏蟬一點抱唇生。牡丹架暖眠春晝,薄荷香濃醉曉晴。分唾掌中頻洗面,引兒窗下自呼名。溪魚不惜朝朝買,贏得書齋夜太平。”(《石倉歷代詩選》卷二七九)貓兒“洗面”之態,“自呼”之聲,都表現出與主人親近至極情形,詩中“太有情”三字,十分貼切真實。主人於是“溪魚不惜朝朝買”,以為柔馴的酬報。明人倪嶽《四時貓四首》其一有“玉雪娟娟好羽衣”句(《青溪漫稿》卷九),主人對寵貓容貌的欣賞,流露出狎愛之意,也形容了其性情的柔媚。王銍《雜纂續》“得人惜”題下有“善歌舞小妓,不偷食貓兒”(《説郛》卷七六)。“貓”與“妓”竟然能夠並列,也是耐人尋味的。

宋人范成大《習閒》詩描寫“習閒成懶懶成痴”,“時時惟有睡魔知”的生活情境,其中有“閒看貓暖眠氈褥”句(《石湖詩集》卷二九)。貓的“懶”和“痴”,也間接得以體現。唐珙詩所謂“牡丹架暖眠春晝,薄荷香濃醉曉晴”,描述了同樣的事實。題李商隱《義山雜纂》“相似”題下,有“婢似貓,煖處便住”句(《説郛》卷七六),也説到了寵貓性情之懶惰。貓只知嬉戲而不捕鼠的情形,又見於宋人葉紹翁《貓圖》詩:“醉薄荷,撲蟬蛾,主人家,奈鼠何?”(《隨隱漫錄》卷三)金人李俊民則有《羣鼠為耗而貓不捕》詩:“欺人鼠輩爭出頭,夜行如市晝不休。渴時欲竭滿河飲,飢後共覓太倉偷。有時憑社竊所貴,亦為忌器不忍投。某氏終貽子神禍,佑甫恨不貓職修。受畜於人要除害,祭有八蜡禮頗優。近憐銜蟬在我側,何故肉食無遠謀。躭躭雄相猛於虎,不肯捕捉分人憂。縱令同乳不同氣,一旦反目恩為讎。君不見唐家拔宅雞犬上升去,彼鼠獨墮天不收。”(《莊靖集》卷一)傳説唐公昉得道,舉家雞犬升天,只有“鼠空中自墮”。鼠是“天不收”的惡物,為什麼“受畜於人”的貓,雖“躭躭雄相猛於虎”,卻“不肯捕捉分人憂”呢?

又元人濟天岸又有《懶貓》詩:“老子家無甔石儲,多君分惠小狸奴。職慚捕鼠飢何憾,食不求魚飽有餘。燭影爐薫聽課佛,蒲團竹几伴跏趺。山童莫訝長屍素,也護牀頭貝葉書。”(《元詩體要》卷九)“職慚捕鼠”的“懶貓”,雖然“長屍素”,卻也可以得到主人的諒解。明人高啓《寄沈侯乞貓》詩:“許贈狸奴白雪毛,花陰猶卧日初髙。將軍內閣元無用,自有牀頭卻鼠刀。”(《大全集》卷一八)似乎也是説“狸奴”“無用”。

所謂貓“醉薄荷”,出自傳説。題束皙《發矇記》寫道:“虎以狗為酒,雞以蜈蚣為酒,鳩以桑椹為酒,貓以薄荷為酒,蛇以茱萸為酒,謂食之即醉也。”(《説郛》卷六○上)明人徐應秋撰《玉芝堂談薈》卷三二“淮北多獸”條也説:“貓以薄荷為酒。”王世貞《弇州四部稿》卷一七一《説部·宛委餘編十六》也有同樣的説法。金人李純甫有《貓飲酒》詩,其中所説貓的醉態,並非由於食薄荷,而是因為真正飲酒:“枯腸痛飲如犀首,奇骨當封似虎頭。嘗笑廟謀空食肉,何如天隱且糟丘。書生倖免翻盆惱,老婢仍無觸鼎憂。只向北門長卧護,也應消得醉鄉侯。”(《中州集》卷四)

陸游有一首《贈貓》詩,其中寫道:“鹽裹聘狸奴,常看戲座隅。時時醉薄荷,夜夜佔氍毺。鼠穴功方列,魚飧賞豈無。仍當立名字,喚作‘小於菟’。”(《劍南詩稿》卷四二)放翁所説的這隻貓,雖然“時時醉薄荷,夜夜佔氍毺”,卻依然可以“鼠穴”列“功”,似乎值得獎勵。明人王世貞《弇州四部稿》卷一三八評價“畫扇”作品,也涉及貓的形象:“……又一面於拳石中澹墨隠出一狸奴,若醉薄荷者,而威勢自足。”其雖醉猶威,而所謂“威勢自足”之“威勢”的顯示對象,卻未必是危害主人之宅的老鼠們。

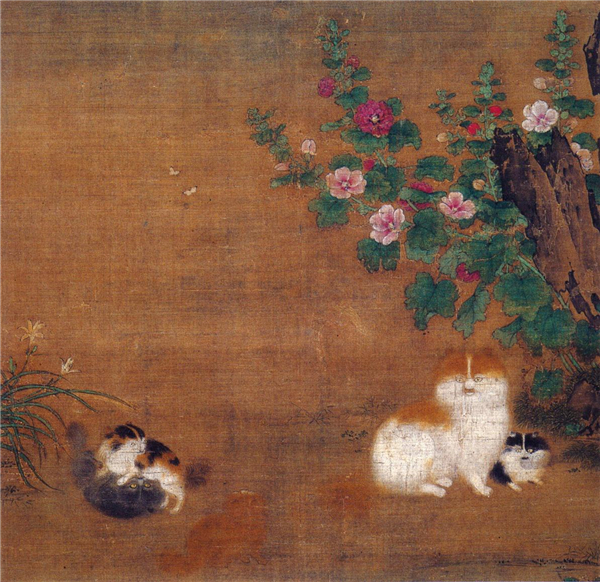

在古代美術家的筆下,貓的姿態和表情經常成為畫面的主題。宋代以來,已經出現了專門畫貓的大家。據宋人郭若虛《圖畫見聞志》卷二,對於畫師來説,描繪“龍水竹石花鳥貓兎”是基本功。同書卷四還寫道:閬中畫家何尊師,“善畫貓兒,今為難得。”《宣和畫譜》卷一三説,畫貓的好手,“五代有李靄之,本朝有王凝、何尊師。”又説到御府所藏名畫,有韋無忝“《山石戲貓圖》一,《葵花戲貓圖》一,《戲貓圖》一”等。同書卷一四還介紹了李靄之“尤喜畫貓”,“畫貓尤工”事,御府收藏他的作品共十八幅,竟然全都是畫貓之作,即:

“《藥苖戲貓圖》一,《醉貓圖》三,《藥苖雛貓圖》一,《子母戲貓圖》三,《戲貓圖》六,《小貓圖》一,《子母貓圖》一,《蠆貓圖》一,《貓圖》一。”

何尊師畫貓的技巧尤為高妙,“工作花石,尤以畫貓專門,為時所稱。凡貓寢覺行坐,聚戲散走,伺鼠捕禽,澤吻磨牙,無不曲盡貓之態度。推其獨步,不為過也。嘗謂貓似虎,獨有耳大眼黃,不相同焉。惜乎尊師不充之以為虎,但止工於貓,似非方外之所習,亦意其寓此以遊戲耳。”《宣和畫譜》的作者説,何尊師畫作“今御府所藏三十有四”,而其中三十三幅都是貓圖:

“《葵石戲貓圖》六,《山石戲貓圖》一,《葵花戲貓圖》二,《葵石羣貓圖》二,《子母戲貓圖》一,《莧菜戲貓圖》一,《子母貓圖》一,《薄荷醉貓圖》一,《羣貓圖》一,《戲貓圖》五,《貓圖》一,《醉貓圖》十,《石竹花戲貓圖》一。”

其中描繪《醉貓圖》多至十一幅,值得注意。可惜我們已經難以看到“醉貓”的形象,也無從理解所謂“寓此以遊戲”是否另有深意。陸游《老學庵筆記》卷四則有這樣的文字:“張文潛《虎圖》詩云:‘煩君衞吾寢,起此蓬蓽陋。坐令盜肉鼠,不敢窺白晝。’譏其似貓也。”圖虎詩貓,以虎喻貓,可以理解為對虎的譏諷,也可以理解為對貓的獎譽。

元人馬祖常《遊華嚴寺》詩有“鶴馴看梵磬,貓定護齋糜”句(《石田文集》卷二),説佛法神奇,竟然可以使得“貓定”。王銍《雜纂續》“不得人憐”題下有“偷食貓兒”,“改不得”題下也有“偷食貓兒”(《説郛》卷七六)。貓的貪饞,是有名的。因此俗語有所謂“哪有貓兒不偷腥”。《紅樓夢》第四十四回中,賈母在説到“下流種子”璉二爺“偷雞摸狗”行徑的時候,也發表過這樣的名言:“小孩子們年輕,饞嘴貓兒似的,那裏保的住不這麼着。從小兒世人都打這麼過的。”