陽和平:長在紅旗下的美國人_風聞

德不孤-新闻搬运工2019-10-13 19:45

2019-10-13 文匯報

作者:駐京記者 彭丹

▲上圖:陽和平近照。

▲上圖:陽和平近照。

眼前這位外國人説着一口標準的京腔,偶爾講至興起,會朝你一笑,眼鏡滑落到鼻尖上,露出那雙深色的眼睛。

▲除了大兒子陽和平(右一)外,陽早、寒春還有一個兒子陽建平和女兒陽及平。圖為他們一家在北京紅星公社的家門前。 (均資料照片)

▲除了大兒子陽和平(右一)外,陽早、寒春還有一個兒子陽建平和女兒陽及平。圖為他們一家在北京紅星公社的家門前。 (均資料照片)

現年66歲的陽和平是國際友人陽早、寒春的長子,生在北京,長在西安。上世紀40年代,陽早、寒春先後從美國奔赴革命聖地延安,兩人在中國牽手生活、工作60餘年,一心鑽研農牧技術改良、農業機具革新等,為中國的農業機械改良和奶牛飼養機械化事業做出了突出貢獻,受到了包括周恩來總理在內的多位國家領導人的接見,被稱為“白求恩式國際共產主義戰士”。

父母的紅色經歷既建構了陽和平的獨特身份,也影響了他的精神信仰,父母的人生觀甚至潛移默化在了陽和平乃至其後輩的腦海裏。作為“長在紅旗下的美國人”,陽和平對新中國的歷史如數家珍。20歲出頭時,“回”到“祖國”美國,在文化和思想的衝撞中徘徊,逐步堅定了自己對馬克思主義的信仰。他多次在太平洋兩岸來回折返,最終決定定居在中國。

“沒有中國革命就沒有我”

在沙河的小王莊農場,望着父母留下的堆積如山的筆記與圖紙,陽和平覺得有點力不從心:“我想把它們一一歸類掃描,但實在太多了,有點無從下手。”

陽早和寒春自從上世紀40年代來到中國,便為中國養了一輩子牛——近200本筆記記錄了他們的工作和心路歷程,有的記載牛場中每頭牛的模樣、胎次、譜系等;有的記錄他們使用過的每一批次用的橡膠乳杯配方、工藝和使用壽命,尤其是科學家出身的寒春,總是笑稱自己記性不好,到哪兒都揣着筆記本,最後留下了好幾大箱子密密麻麻的筆記。

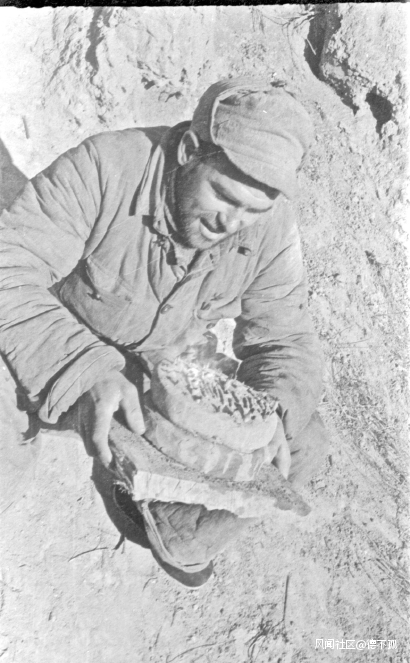

▲陽早等人由陝北徒步去三邊牧場途中。

▲陽早等人由陝北徒步去三邊牧場途中。

對陽和平來説,這些筆記和圖紙很寶貴,有好多他後悔沒問清父母的問題或許就藏在裏面——“尤其是我沒有我爸的好記性,又不像我媽那樣愛記筆記,他們倆的好多故事我都記不住咯。有好多東西都是失去了才知道寶貴。”

陽和平説他的記憶都是農場串聯起來的,因為父母一直在農場裏工作。“他倆都不過是樸樸素素的普通人,談不上多偉大。”

或許是從沒覺得父母特殊,直到上世紀70年代跟着父親到美國各地演講,聽父親講在中國養牛的經歷,陽和平才大致瞭解了他們的經歷,但還有許多細節像散佚的文章,他再也打撈不起來了。

上世紀40年代,受《紅星照耀中國》等紅色書籍的影響,滿懷着好奇心的陽早、寒春來到革命聖地延安,並在延安的窯洞裏結了婚,邊區領導人林伯渠為兩人寫了一幅“萬里良緣、聖地花燭”的題字。

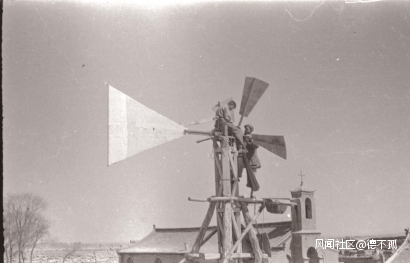

▲1949年,陽早在牧場安裝寒春設計的風車。

▲1949年,陽早在牧場安裝寒春設計的風車。

婚後兩人先是被派到瓦窯堡試製農機具,之後在陝西與內蒙古交界處的三邊牧場,西安的草灘牧場,北京的紅星公社、小王莊農場等地工作了大半輩子,見證並參與了新中國的獨立與騰飛。

來中國前,寒春本是芝加哥物理大學的研究生,師從諾貝爾物理學獎得主恩里科·費米(Enrico Ferm i),與楊振寧等人是同窗,參與了製造原子彈的“曼哈頓工程”。美國向廣島、長崎投下原子彈後,又得知自己的獎學金來自美國軍方,寒春覺得自己獻身純科學的願望徹底破碎,這才奔赴中國尋找新的人生道路。

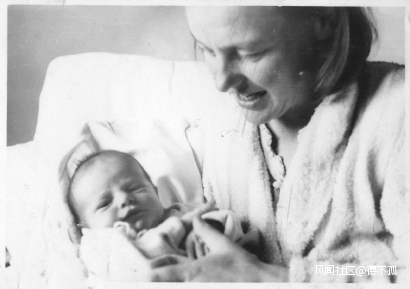

▲1952年,寒春與剛剛在北京出生的兒子陽和平。

▲1952年,寒春與剛剛在北京出生的兒子陽和平。

1952年,還在三邊牧場工作的寒春輾轉來到北京待產,被宋慶齡邀請參加正在召開的亞太和平會議,得知寒春肚子裏的孩子還沒名字,宋慶齡便給孩子取名叫“和平”。

出生40天左右,寒春帶着陽和平暫時到了西安,後來又到了草灘農場工作,那也是陽和平開始記事的地方。他記得在農場的廣闊天地裏,自己跟小夥伴們養兔子、養鴿子、“抓特務”,學電影《地道戰》在家裏的自留地裏打洞,雖然皮過分了會挨父親的揍,但“打過還是照樣皮”。

▲在草灘農場時期,陽早帶着三個兒女去食堂打飯。

▲在草灘農場時期,陽早帶着三個兒女去食堂打飯。

上世紀六七十年代後期,一個勁兒要去東北建設兵團的弟弟陽建平被分配到安徽宣城,陽和平則被分配到北京光華木材廠的第八區間操作製造塑料貼面板的熱壓機,因為動手能力強,幾個月後就能獨立操作了。

這一家子外國人以親歷者的身份融入到了新中國的歷史中。有一回,有人問陽和平:“您的母親放棄在美國做科學家,來到中國養牛,會不會感覺有些可惜?”

“可惜什麼?!”陽和平帶點“狡黠”地笑道,“沒有中國革命就沒我了。”

在中美之間折返

陽和平小時候,來陝西的外國人少,“自己照鏡子從不感到奇怪”的他也會對外國人好奇。

雖然膚色不同,陽和平跟農場裏的孩子極為要好,從沒感到隔閡,但中美關係的曲折也給陽和平的身份認同塗抹了一絲尷尬。

後來,陽和平成為北京光華木材廠的一名工人。在工廠,陽和平也曾有過他最害怕的隔閡感,“好在工人們無所顧忌,我跟他們在一起特別舒服、自在,不用提心吊膽,也不用虛頭巴腦。”陽和平説道。

在家裏,陽早、寒春一直有收聽國外廣播的習慣,沒事就會討論一些國際時事,他們在小王莊農場的家裏也一直掛着一幅英文的世界地圖。1956年埃及宣佈從英法兩國手中收回蘇伊士運河主權,激動的陽早、寒春便給當年出生的女兒取名叫“及平”;1962年古巴導彈危機,寒春直言佩服能頂住美方壓力的卡斯特羅。

▲1963年,陽早和寒春在草灘桃園,陽早摘下一朵桃花戴在寒春頭上,捉弄不喜打扮的寒春。

▲1963年,陽早和寒春在草灘桃園,陽早摘下一朵桃花戴在寒春頭上,捉弄不喜打扮的寒春。

那會兒陽和平已讀初中,也漸漸有了自己的想法。除了聽父母談論政治,急切想要表達的他會在家庭會議上跟父母辯論各種問題,吵得“面紅耳赤”。

1968年,美國黑人運動(後來也稱人權運動)如火如荼,陽和平急着問收聽國外廣播的父母:“他們在講什麼呀,講什麼呀?”父母笑着説:“那你自己去學英語呀。”

其實英語他也學過。1962年寒春的母親來西安看望寒春一家,作為一個資深的教育家,陽和平的姥姥想盡各種辦法,教了陽和平近一年的英語,但壓根沒心思學的陽和平幾乎一個單詞也沒記住——姥姥只得搖頭:“從沒見過你這麼頑固的孩子。”

到自己下決心學英語的時候,陽和平先是聽“英語900句”、慢速的英語廣播,在工廠看簡單的英語文學作品,就連回家蹬自行車的時候也在用英語數數。

▲陽早32歲生日,寒春用泥土做的蛋糕。

▲陽早32歲生日,寒春用泥土做的蛋糕。

那個時候,陽和平的表姐卡瑪經常給陽和平寫信,正如陽早之前給寒春描述1940年代的中國一樣,卡瑪筆下的美國也讓陽和平好奇不已。

1974年,在香港辦好了護照的陽和平去了美國。此後的30年間,他在美國當過工人、讀了博士、還娶妻生女,但一直在中美之間來回折返,一如他搖擺不定的歸屬感。

剛到美國的時候,陽和平很想快點融入美國社會,看到人家的穿着打扮,他也買來那種“花花褲子”穿,但這種過猶不及的模仿反而“讓人覺得有點怪”。

他也分享不了周圍人的文化記憶。陽和平聽不懂美國人説的笑話,不懂他們口中的米老鼠唐老鴨,美國人也聽不懂他口中的孫悟空;在貓王和鮑勃·迪倫流行的年代裏,他卻覺得那種吱哇作響的搖滾樂像“拿指甲刮黑板的聲音,是一種折磨”。

在美國,陽和平不僅思念着父母,也思念在光華木材廠一起工作的工人。他先後在農場、修理廠、汽車廠工作,從來只知道“鐵飯碗”的他第一次被人解僱時,覺得“天都塌了”,後來失業多了就“變油了”:“失業嘛就是逼你放假罷了。”

工作得多了,陽和平發現美國的勞資關係是“相互敵對”的,管理者與被管理者就跟“貓和老鼠”一樣:一個揮着胡蘿蔔和大棒刺激人勞動,一個想方設法偷懶作秀——“你有政策,我有對策”。此時的他分外懷念在中國當工人的主人翁地位和集體榮譽感:“真正的工人,他們對自己的勞動是有成就感的,有一種對自己創造出來東西的感情。”

為寄託對中國“故鄉”的思念,陽和平特地買了一台收音機,就為了在晚上最安靜時,隱隱約約聽一句“中央人民廣播電台,現在是新聞播報時間”。

1977年,陽和平回了趟中國,還特意到光華木材廠給工友們講自己的經歷,既講了美國發達的農業機械、高速公路等等,也講了工人如何得看老闆臉色、勞動時裝模作樣、磨洋工等等,全然沒有社會主義體制下工人的勤勞。

遺憾的是,他的工友們完全體會不到陽和平對失業的擔憂、焦慮,也無法想象90%以上的勞動力都不從事農業的社會是個什麼樣子。

對於美國發達的農業、各種新興科技和包容多元的社會,陽和平也很欣賞。但幾乎每次在中國呆的時間一長,再回到美國的時候,一種“局外人”的感覺仍油然而生。看着美國街頭熙熙攘攘的行人,“那感覺就像看電影一樣,我不過是個熒幕外的觀眾而已”。

中國人常説“落葉歸根”,這“根”或許不取決於種族膚色,而取決於潤物無聲的文化和從小生長的土地。

走出信仰的危機

1978年,中國開始了改革開放。陽早和寒春也早已調到北京工作。雖然年華漸暮,他們仍堅持在勞動一線工作,一心一意琢磨怎麼養好奶牛。

在小王莊農場工作時,陽早和寒春每天早上都要去牛場巡視。就連在病重卧牀的前一年,陽早每天早上還要到牛場轉悠一圈,看看牛的情況和牛奶產量,一個多小時後才回到家裏吃早飯。

▲這張兩頭用磚架起、五合板作枱面的桌子,見證了陽早、寒春在中國農機院農機試驗站平房裏鑽研牛羣改良技術、設計奶牛機械藍圖的無數日夜。

▲這張兩頭用磚架起、五合板作枱面的桌子,見證了陽早、寒春在中國農機院農機試驗站平房裏鑽研牛羣改良技術、設計奶牛機械藍圖的無數日夜。

小王莊牛場的獸醫金慶懷則記得,寒春80多歲了還常常下地幹活。 “老寒早上起來就去地裏拔草——有一種麻,摻在飼料裏牛就不愛吃,她就去拔草,經常一上午累得臉都通紅。”

在大洋的另一端,陽和平經歷了一場思想上的掙扎。他從小在馬克思主義的薰陶下長大,也讀了好幾本馬列主義的原著,20歲出頭的時候,自信滿滿的他跑到美國,卻一下子被“資本主義的思想體系衝擊得暈頭轉向”,陽和平一度“陷入信仰危機的深淵,處於極度痛苦之中”。

那個時候馬克思主義和西方主流價值觀在他的腦子裏打架,回到中國後他跟父母爭論各種問題,被陽早調侃為“小資產階級革命者”。

陽和平記得,父母從來都不會把道理強加給自己,而是任由自己往真理深處挖掘。跟自己的科學家母親一樣,陽和平身上有種“打破砂鍋問到底”的倔勁兒。

1981年陽和平開始勤工儉學,到美國大學裏念起了經濟學。在申請理由一欄上,他填的是“懂得計劃經濟是怎麼一回事”。1987年畢業後他在中國呆了一段時間,覺得還是有很多東西不能解釋,於是又回到美國,一邊攻讀資本主義經濟學的博士,一邊觀察和思考社會的現實。

1997年,陽和平的博士畢業論文《資本主義經濟危機的週期研究》通過了答辯,或許是藉助資本主義經濟學對馬克思主義的反觀,陽和平最終迴歸了對馬克思主義的信仰。他認為馬克思主義是“真正透過現象看到了本質”,在觀念上他也跟父母靠得更近了。

2007年,陽和平越來越感到在美國不過是“混日子”,沒有能溝通思想的人,再加之父親陽早2003年過世後,母親寒春的身體也每況愈下,他便回到了中國定居。

“我花了十多年的時間要搞清毛澤東時代的政治經濟謎題,研究這一問題的最好地點還是在這兒。”陽和平用拳頭敲了下桌子,“所以我去上大學就為搞懂這個,回來還為這個!”

來中國這麼多年,很多人都問他為什麼不買輛車,可他覺得那沒有必要,因為在北京地鐵、出租車都很方便。“有些人看到別人有車也要跑去買,純粹為了攀比的人真沒意思。”

2003年和2010年,陽早和寒春先後因病在北京去世。他們的子女把兩人的骨灰撒在了陝北和內蒙古交界處鄂托克前旗的廣袤草原上——那裏的三邊牧場曾是兩人為中國農牧事業奮鬥的第一片熱土。

陽早、寒春雖然逝去,但他們的人生觀、價值觀已滲入到後輩們的腦海裏,孕育着他們的精神河牀。陽和平記得,自己在美國的信用卡公司工作期間十分無聊,因為感覺不到任何社會價值,只是為了牟利“製造一大堆卡片垃圾”。因為兩位老人,他的外甥女甚至也懂得了要去選擇自己感興趣的事業,而不是光為了錢奮鬥。

“真正想獲得解放,就要懂得自己想幹什麼。現在很多人都被世俗的成功標準所裹挾,加入到炫耀、攀比的行列中,甚至都不懂得自己真正想要的是什麼,這樣的人其實內心是不自由的、空虛的。”陽和平説道。

他認為自己的父母從不追求當“人上人”,也不活在別人的目光裏。或許在有些人看來他們的行為難以理解,但他們卻能借養牛這一興趣踐行自己的共產主義信仰,“把自己的愛好和人民的需要融為一體,因而是最幸福的人。我敬佩他們的一生”。

……………………相關新聞……………………

陽早寒春:信仰,深嵌於心

來源:中國網 2009-11-11

寒春晚年照片

寒春晚年照片

63年前,一個27歲名叫Erwin Engst的美國年輕人,剛從康奈爾大學農牧系畢業,因為當時受到《西行漫記》的影響,輾轉半年來到了中國延安。2年之後,他的未婚妻 Joan Hinton,一位芝加哥大學核子物理研究所的研究生,她曾從事核物理研究並參與投放日本廣島、長崎原子彈的研製,當黑色蘑菇雲升空時,她的同事感慨:“這是日本人的骨頭和血肉!”此話使她此後放棄了成為純科學家的夢想。隨他來到了延安。

此後,他們有了自己的中文名字——“陽早”和“寒春”。陽早來中國後不久,進步新聞記者羊棗死於國民黨的監獄中,共產黨把與羊棗同音的名字“陽早”給了Engst,希望他成為中國共產黨忠誠的朋友和同志。

他們在中國養了一輩子的牛。

他們稱自己是“解放全人類的世界公民”。

他們在延安為“小米加步槍”的精神而感動,深信得到百姓擁護和支持的中國共產黨沒有克服不了的困難,一定能實現“解放全人類”的偉大理想。每當人們問及他們為何不遠萬里來到中國時,他們會回答:“中國共產黨領導的中國革命對我們的影響是巨大的,我們為信仰而來。”

1948年春,陽早和寒春帶着黨交予的任務,帶着83頭荷蘭奶牛落户陝北定遠縣三邊牧場,幫助當地改良奶牛。

1955年,他們又帶着1000多頭牛落户西安草灘農場。陽早對第一個“五年計劃”的響應是:“讓貧奶的中國人都喝上新鮮牛奶,不壞一斤奶!”這一年,新中國的第一代兒童喝上了他們生產的牛奶。此間,有關部門詢問寒春是否願意去繼續研製原子彈,寒春搖頭:“現在中國人缺的不是原子彈,是牛奶。”周恩來總理5次接見了他們,次次向他們道“辛苦”,陽早則回應説:“給社會主義幹活,心甘情願。做心甘情願的事不談辛苦。”他們與工人師傅、技術人員們摸爬滾打、同甘共苦。在3年困難時期,他們也放棄本來可以享受的一點“權利”。 10年的草灘農場生活,留給陽早和寒春的是一段簡單而愉快的記憶:“條件很艱苦,心情很愉快。大家一個心眼乾社會主義,奔共產主義。”在這段時間裏,他們研發的奶牛青飼料鍘草機,在此後半個多世紀裏仍是該農場的主導產品。

1966年,陽早和寒春被分配到中國電影發行公司和中國對外友協圖片社做翻譯,陽早在專家樓的陽台上俯瞰土地,心情鬱悶:“我們現在過的是上層建築的日子,養牛的人怎麼能住樓房?!”他們多次打報告要求重返農場。

陽早寒春一家在草灘農場

陽早寒春一家在草灘農場

1972年,他們終於如願去到紅星公社。在這裏,陽早設計安裝的管道式擠奶設備,寒春涉及的直冷式奶罐在中國率先實現了奶牛飼養機械化。

1982—2001年,20年的時間裏,陽早和寒春都在位於北京沙河鎮小王莊的農業機械化科學研究院農機實驗站從事牛羣飼養和改良的工作,直到陽早病重住院。經過20年的經營,小王莊以優質、純淨、高產、低耗的奶牛聞名全國。2003年,每頭牛的牛奶產量位居全國之首。

在農機院農機實驗站工作後,陽早和寒春還是始終保持着延安的生活作風,住所和傢俱陳設都十分簡樸陳舊。他們稱自己的辦公桌為“專利”,即用“磚”“立”起來的。衣服也只有幾身,睡的還是硬木板牀,過着中國普通農民的簡單生活。改革開放初期,他們一出國就住朋友家,把省下來的補助費等用來購買國外先進零部件或是上繳,用自己的外匯購買國內暫時沒有研製成功的自動化監測、計量設備。

2003年12月25日,陽早終結了追求社會主義的腳步。早在1992年去美國做心臟手術之前,他就立下了遺囑:“不搞任何形式的悼念活動;捐獻遺體;用最簡單最省事的方式處理骨灰;為全人類的解放奮鬥一生(自我評價)”。陽早去世後,寒春將他體內的心臟起搏器摘下,“還可以留給買不起起搏器的人。”她還堅持不用給陽早穿“壽衣”,“人都死了,穿衣服太浪費”。之後,寒春就陽早的骨灰安置事宜與中國人發生了“爭執”,在寒春的堅持下,陽早的骨灰埋在了“牛場能看見牛的地方”。寒春説陽早一生乾的事情就是——養牛,一輩子矢志不渝追求的理想就是——解放全人類。

20多年裏,寒春每天早晨都要巡視牛羣。不管颳風下雨,早上不吃飯也要到牛場去轉一轉,跟牛説説話,把發現的問題寫成字條放在有關人員的家門口。

即便是現在,寒春身體不是很好了,也仍然每天堅持的一件事情就是早晨起來去牛場轉一轉,看看牛產奶情況的報表。

今年,在北京深秋依然燦爛的陽光裏,在來到中國61年後,寒春剛剛度過了她的88歲大壽。

晚年寒春,歲月靜好

深秋,北京,陽光依然很好。

小王莊,農機院農機實驗站,地盤上到處都是建築工地,只有這裏仍保留了很大的一片綠色農田。

沿着這片農田一直往裏走,仍然能看見一溜兒用磚砌的平房小院,但是其中很多已經沒人居住了,人們都搬到附近的樓房裏去了。紅磚砌的院牆,配上綠色漆的小門。已經88歲高齡的寒春仍然住在這個小院子裏。走到屋前,推開門進去,一個橫向長方形的客廳,最顯眼的是靠左面牆上掛着的一幅名為《農民的兒子》畫,畫上是毛澤東在和幾個農村孩子講話的情景,據説掛的這幅是從書上翻拍下來的。毛澤東還以不同的姿態出現在客廳掛着的日曆上。靠右邊牆的面前則靠着一排書櫃,裏面排得滿滿的都是書,大部分的書籍都是有關歷史的,以及英文原版書。

客廳裏沒有人,寒春坐在客廳右邊的小書房裏。看見記者來了,她起身迎接,話並不多。雖然已經88歲高齡了,但寒春白色皮膚下仍透出紅潤來,金色的睫毛,藍色的眸子依然能看得見光澤,銀白色的頭髮配上嫩綠色的帽子,很是醒目的搭配。因為在郊區氣温比較低,室內已經開着空調了,寒春也穿上了羽絨背心。

就在前兩天,寒春剛剛過了她的88歲大壽。問起她的生日過得如何?她倒是沒有太多的興奮,只説來了一些老革命的後代一起慶祝,客廳裏也還依然掛着國家外國專家局送的紅稠條幅,上面寫着:“祝寒春同志生日快樂,健康長壽”。書桌一角放着一頂紅軍帽,據説這也是送給寒春的生日禮物之一。

小書房不大,擺放了兩個多層抽屜的資料箱,還有一些不太常用的物件擠在書房的角落裏。書房裏早已不見當年他們著名的磚壘的辦公桌,取而代之的已是普通的書桌。桌上放着一台計算機,是兒子建平給她買的,現在它在寒春的日常生活中佔據着重要的地位。書桌上方懸掛着三張寒春早些年獲得的證書,英文書寫,上面寫着她的英文名字Joan。資料箱上方還擺了一張寒春當年在燈下工作的照片,照片中屋外天色已晚,屋內的她穿着簡單的素色衣服,帶着眼鏡,眼神專注地在研究手中的資料。

寒春現在的生活很簡單。每天早上7點左右起牀,改不掉堅持了幾十年的習慣,還是會去牛場轉轉,每天都要看關於每頭牛產奶情況的報表,還在報表上寫寫畫畫,做一些標註,計算產量。從牛場回家後就開始上網,午休之後的活動也主要是上網。晚上大概9點半左右就寢。現在寒春很少出去户外活動了,只是隔天會去醫生那裏按摩理療一次。過着如每一個老年人般的規律和悠閒的生活。

寒春如今已經很少看報紙或是雜誌,大多時候都是看電視和上網,看英文類的節目和信息。在網上則主要是瀏覽新聞以及和親人朋友視頻聊天。寒春在網上瀏覽新聞的範圍非常大,用她的話説就是“什麼都看,有什麼看什麼”。就現在,她正在看的是華盛頓郵報的網絡版,點開的頁面上是關於阿富汗戰爭的內容。

而和親人朋友們在網上視頻聊天,則是寒春每天最開心和輕鬆的時候。現在,她正和一個在美國的朋友Ann Tompkins用英文聊着,看見記者坐在一旁,電腦畫面上的朋友也拉着記者問,Ann二十多年前也在中國呆過很長一段時間,還出版了一本關於中國“文革”時期宣傳畫的書。她倆隨便地聊聊近況,聊聊今天各自都幹了些什麼,偶爾也討論一些最近世界上發生的新聞。此時的寒春總是簡單地回答着朋友的問題,更多時候是在爽朗地笑着,臉上浮現出温馨的笑容。還拉着記者給她和屏幕上的朋友開心地合照。也就在此時,大概才能讓她感覺到和朋友親人的距離並不遙遠。

寒春現在仍然保持着西式的就餐方式。她喜歡喝甜甜的飲料,每天早上都要吃幾顆西梅,喝一杯雪碧。午餐現在吃得也很清淡了,這天吃的是熱土豆泥,裏面拌了養生的黑芝麻和蜂蜜。寒春的食量還很好,還喝了一碗雞湯和一杯果汁。飯後再喝一碗自制的酸奶。

吃完午餐後,寒春就在門口的長形走廊上走上幾個來回消食,呆到大概2點的時候她就會開始午休了。而這時,我們也告辭,不打擾她休息了。

中國與寒春之間的深厚感情,不僅僅是日常相處的養成,更因為在這裏,是她和陽早,從一個稚嫩青年走到耄耋晚年,找到並實踐人生意義和安生立命之所在。

而現在,我們只要看到寒春健康地生活,看到她生活得安靜而閒適,這就已經足夠了。如她金色的睫毛和藍色的眼睛,在秋日的陽光裏依然散發出美麗的光芒。

本刊記者 何晶 來源《中國報道》(2009年第十一期)