香港武俠片裏的家國追問_風聞

已注销用户-中国政经第一刊2019-10-17 11:42

21世紀的第二個十年以來,香港的社會格局經歷了巨大的改變和輪轉,某種強烈的情緒和政治參與欲從數次社會運動中噴薄而出。在英國殖民統治結束20餘年後,一種新的身份危機逐漸顯形。

自2019年夏天始,這一危機的長久持續,甚至使諸多政治學家和境內同胞“失語”:既痛心於香港本土青年與其父輩、境內同輩的“靈魂撕裂”,更驚詫於曾彌散在大眾文化中的民族想象的全然喪失。

也許,今日香港這份劇烈而急迫的危機意識,和搖擺的矛盾,早已集中呈現在香港電影工業所獨有的“武俠電影”序列之中。

01

古典中國

武術作為傳統“國術”,在香港、台灣和澳門地區有着獨特的象徵色彩。香港無線電視台每日定時播放國歌,畫面由武術、中醫、書法、水墨畫、刺繡和團圓飯組成,因為對近代歷史的巨大闡釋分歧和對“革命”及其合法性的不同理解,“國術”成為了國家符號的不二選擇。

“國術”意味着一個前現代意義上的中國——1840年以前的中國——朝代更迭,但依然是一個以儒家為主流的大一統“文化中國”。

武俠小説和武俠電影一樣,本身具有無可置疑的“中國性”,“一箇中國”的合法性在其承載下得以展開。它們的另外一個重要特點,是在廟堂之外,構建一個純粹由想象搭建的意識形態烏托邦,以供知識分子放置現實焦慮。

每當國家、社會轉型,武俠小説或武俠電影總會最先擔當起相應的社會文化功能。香港武俠電影的兩次興起,都和社會轉型相關。第一次是20世紀六七十年代,第二次則是八九十年代之交。

比如,金庸的小説《笑傲江湖》,1967年開始在《明報》連載,不僅是對當時震驚世界的“六七事件”的影射,也包含了對整個歷史態勢的批評和反思。小説以“局外人”令狐沖為主角,反映出發生在江湖世界裏一系列波譎雲詭的殘酷鬥爭,最後只有獨善其身的令狐沖遁隱山林。

1990年版《笑傲江湖》劇照

“六七事件”是香港長期潛伏的社會矛盾和民眾對港英政府不滿情緒的一次狂熱爆發。第二次世界大戰後,香港市民生活艱難,直到1960年之前,港英政府幾乎沒有提供任何社會福利。

60年代以前,除了涉及工業安全的勞工法例之外,香港沒有任何勞動保護法律。到了1966年,港英政府一連串的加價、加租、加費措施,以及受內地波及的激進思想,使大規模的社會運動得以形成。

第一個在中環天星碼頭示威遊行的蘇守忠曾在日後回憶:“在香港定居初期,我家住油麻地,經常在普慶戲院看到印度籍警察踢三輪車伕的屁股、踏他們的腳趾,極盡侮辱之能事。我覺得香港的氣氛令人窒息,有種此地‘非吾土、非吾民’的感覺。”

然而,“六七事件”走向恐怖主義,真假地雷遍佈香港,使民意分裂為兩大陣營。而港英政府巧妙地使用一系列分化、拉攏的宣傳策略,爭取到大多數市民的支持,以穩定局面之名,將左派徹底邊緣化。同時,內地此時身處浩劫,自顧不暇,無法干涉。

“六七事件”由最初的罷工、示威,發展至後來的暗殺、炸彈放置和槍戰。在事件中,所有警員取消休假候命,多次與左派對峙,作出驅散、鎮壓和拘捕行動

當時的《星島日報》總編輯鄭鬱郎在《在香港看香港》中的一段話,頗能代表“六七事件”後普通市民的微妙心態:“人民對港英並無好感,但是在目前形勢之下,不支持港英,支持誰?這有如坐上汽車,一定要支持司機,港英就是司機,人民只好支持他。”

民意壓力之下,港英政府調整政治策略,推動了一系列社會改革。特別是1971年麥理浩接替戴麟趾出任港督,民生問題得到緩解,經濟快速發展,社會風氣為之一變。這也是為何在胡金銓、張徹和楚原的武俠電影中,來自“傳統”的神韻佔了上風,而一個穩定的“秩序”始終得到默認。

胡金銓出生於北平,張徹出生於杭州,楚原則生在廣州。同樣是移民來港,帶着歷史文化的浸染,觀眾能很容易在《大醉俠》(1966)、《獨臂刀》(1967)、《三少爺的劍》(1977)等影片中看到明代倪瓚畫作般優雅的佈景、京劇武生招式般有板有眼的格鬥,以及男性知識分子之間的惺惺相惜之情。

1966年電影版《大醉俠》劇照

《大醉俠》裏,“金燕子”是正義的代表,她的任務是捉住惡人將其“正法”,並不同意因救人而“從權”的種種手段。“金燕子”的背後,是一個威不可侵的“廟堂”。而“獨臂刀”之“刀”,和“三少爺的劍”之“劍”,都代表了一種超越了現實的“命運”,英雄只能無可奈何地走進命運,接受它的嘲弄。

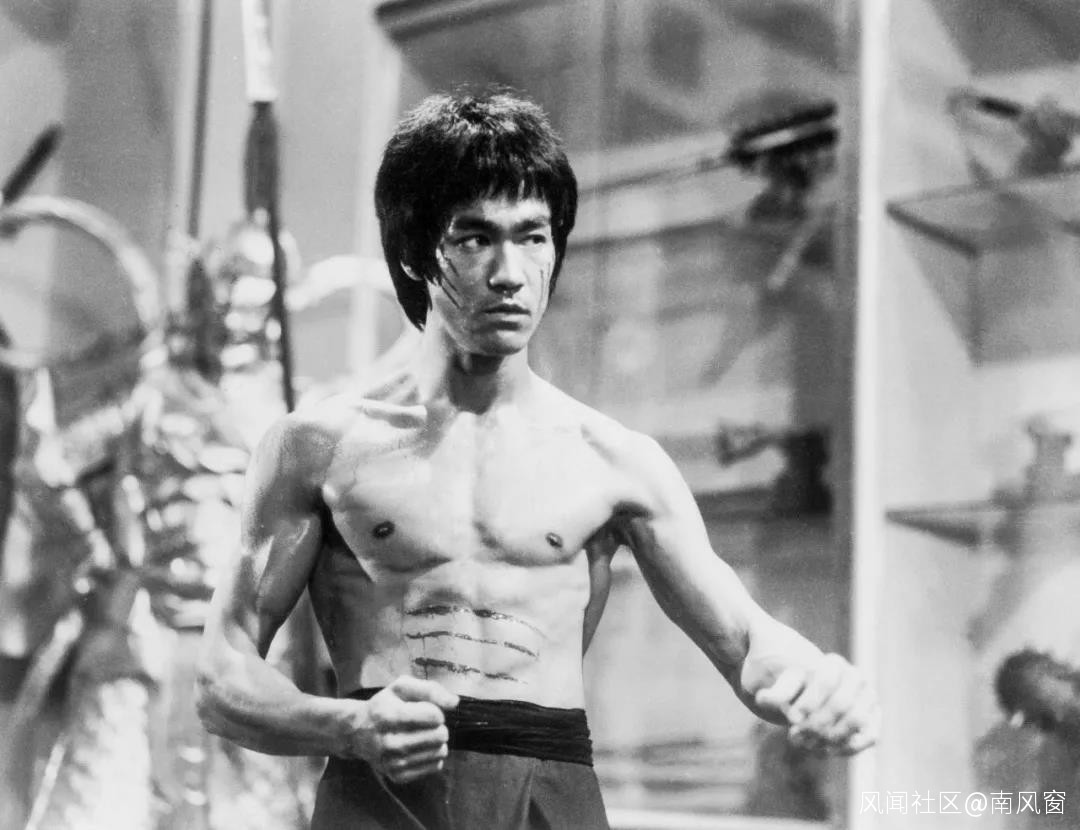

李小龍的人生恰如傳奇,譜寫了跌宕起伏的命運章節。和幾位“南下”前輩不同,1940年出生於美國的李小龍,在嘉禾電影公司的力捧下,成為70年代粵語功夫片的巨擘,借天時地利拉下了邵氏國語片終場幕布。

1972年的《精武門》,是對從北美席捲台灣、香港的“保釣運動”中激發的民族熱情的回應和折射。而到了1973年的《龍爭虎鬥》,李小龍則以一己之力,融貫中西,結合武術、搏擊術的實踐經驗和理論,以武入哲。

《龍爭虎鬥》劇照

他曾經説:“武術就是真實地表達自己。”如果説,從胡金銓、張徹那裏,武俠電影只是在塑造一個“勇敢的男性”——畢竟那個“古典中國”所去不遠,那麼,從李小龍開始,隨着香港經濟地位的提升,香港武俠電影步入了“勇敢的中國人”的時代。

02

我是誰?

1982年,黃霑作詞、汪明荃演唱的歌曲《勇敢的中國人》唱遍大街小巷。其時,中英談判正在緊鑼密鼓地進行。

“做個勇敢中國人,熱血喚醒中國魂。我萬眾一心,哪懼怕艱辛,衝開黑暗”歌聲傳來,促使正在酒樓吃飯的徐克立下重拍“黃飛鴻”的志願。與五六十年代的“寫實”版本不同,徐克借“黃飛鴻”之酒杯,澆胸中之塊壘。

1984年《中英聯合聲明》的簽署,正式宣告了香港的歷史命運。素有“鐵娘子”之稱的前英國首相撒切爾,即使在“馬島之戰”上氣勢奪人,也在與鄧小平談判後倍受打擊,一頭栽倒在人民大會堂前。《中英聯合聲明》推翻了鴉片戰爭以來針對香港的三大不平等條約:《南京條約》《北京條約》《展拓香港界址專條》,並明確宣告在1997年收回香港。

三大不平等條約,出現在徐克電影《黃飛鴻之一:壯志凌雲》(1991)裏。黑旗軍將領劉永福將寫有“不平等條約”的摺扇贈予黃飛鴻,期待他訓練民團,有朝一日“保家衞國”。

《黃飛鴻之一:壯志凌雲》劇照

即使醫館“寶芝林”遭火焚燬,黃飛鴻始終將此扇帶在身邊。在經歷了與本地黑幫、美國奴隸組織和滿清提督的鬥爭之後,心事重重的黃飛鴻坐在黑暗的房間裏,象徵西方文明的十三姨秉燭而入,照亮了黃飛鴻手中的摺扇和桌上“吾土吾民”的牌匾。

徐克執導的“黃飛鴻”三部曲,是90年代初“粵人何為”焦灼心態的一次最大投射。“迴歸”近在眼前,夾在中西之間的香港,究竟身處何地?在《黃飛鴻之二:男兒當自強》(1992)中,徐克為此大費筆墨——一曲長達3分鐘的“地水南音”《驚回曉夢憶秋娟》。

暮靄沉沉,黃飛鴻站在露台上,眼望處煙火陣陣、夜色無垠,一位盲人傳來歌聲:“飄零去,莫問前因,只見半山殘照,照住一個愁人。去路茫茫,不禁悲來陣陣。前塵惘惘,惹得我淚落紛紛。”

《黃飛鴻之二:男兒當自強》劇照

“黃飛鴻”系列的英文名是“Once Upon A Time in China”,以“中國往事”致敬《美國往事》,也藴藏了徐克為傳統儒教理想人格作傳、為近代中國寫史的野心。拍攝時,武術指導劉家榮反對影片的武術風格,認為洪拳大師黃飛鴻的飾演者李連杰舒展曠達、大開大闔的北派身法,“會讓十萬洪拳弟子笑掉大牙”。徐克不以為然:“我的電影是拍給千千萬萬箇中國人看的。”

徐克的黃飛鴻,動作設計全部以吊威亞、短鏡頭、快剪輯為主;環境上,從第一部佛山除惡,到第二部廣州啓蒙,再到第三部《獅王爭霸》(1993)上京抗辯,暗示了一種“萬里同風、志在華夏”的博大胸襟。

“黃飛鴻”三部曲裏,黃飛鴻的思索對象是循序漸進的,也是魯迅式的:除了外國侵略勢力、晚清政府、各式民間宗教、頑固的保守主義者、麻木不仁的圍觀者、輩分森嚴的家庭,還有裹挾着西方文明呼嘯而來的現代技術。還有,由革命開啓的“第一共和”的“未來”指向——黃飛鴻看到孫中山屢屢看錶,沉思道:“我們過去從來沒覺得時間這麼重要。”

《黃飛鴻之三:獅王爭霸》劇照

而指向未來的“時間”裏,主體是清晰的。拍攝於北京的《獅王爭霸》,廣東會館上高懸的“粵獅雄威”牌匾屢次出鏡,黃飛鴻將獅王金牌扔還李鴻章,不卑不亢地勸其“廣開民智、智武合一”,一度和《男兒當自強》開頭廣州士子游行支持“公車上書”形成了互文:自晚清以來,康有為、梁啓超、孫中山和一個“虛構”的黃飛鴻,是粵文化足以為整個中國提供思想資源的體現——和當時香港的經濟地位正好相符。

和胡金銓等人不同,“黃飛鴻”系列電影中的“秩序”和中國近代歷史一樣經歷了滑動。黃飛鴻最初渴望地方政府主持正義,卻換來身陷囹圄,等到上京親眼目睹幫派混戰、權力中樞昏聵無能,逐步堅定了“中國一定要變”的決心。只是,歷經晚清、民國兩代,一個始終堅定、勇毅、理性的黃飛鴻,卻在“世紀末”迷失了“自己”。

“黃飛鴻”系列的最後一部《西域雄獅》(洪金寶執導、徐克監製),上映於1996年。講的是黃飛鴻到美國西部參觀弟子開的寶芝林分館,意外失憶,混跡於印第安部落並大戰美國劫匪的故事。

《黃飛鴻之西域雄獅》劇照

黃飛鴻不僅遭遇了“有史以來”第一次“言志”的失敗—當地華工在“用我百點熱、耀出千分光”的宣講下昏昏欲睡,一提賭錢和嫖妓便精神百倍,還遭遇了最為深刻的身份危機——“我是誰?”

生於越南、1966年移民香港、70年代留學美國、參加左派學生組織的“保釣運動”、擎起“香港電影新浪潮”旗幟的徐克與一眾香港電影人,忽然發現,到了90年代中期,香港的意義、想象和現實的邊界已經十分曖昧和脆弱,自我和異己的界限漸漸消弭。

03

武俠的終結

就在黃飛鴻留下漫天彤雲映襯的孤獨背影的十年後,“無名”的背影卻在秦宮滿天箭雨中倒地。張藝謀的《英雄》(2002)為香港新派武俠電影敲下了最濃墨重彩的休止符。

《英雄》開啓了內地與香港合拍片的2.0時代:大投資,大製作,大明星。“合拍模式”曾由《少林寺》(1982)開啓,帶有較強的國家形象宣傳色彩。然而,20年之後時移世易,內地經濟踏上WTO的快車道,電影啓動“民營”准入,香港電影產業卻由盛轉衰。

80年代到90年代初,香港電影處在“最好的年代”,連好萊塢電影也不能與之相抗。1981年的《奪寶奇兵》票房不敵《投奔怒海》,僅排在票房榜第16位;1989年,《誰陷害了兔子羅傑》票房僅有《賭神》的三分之一。

《英雄》劇照

然而,到1993年,《侏羅紀公園》在香港拿下6200萬港元票房,比本土電影票房榜榜首《唐伯虎點秋香》多出了2200萬港元。自那以後,一貫以視覺效果“取勝”的香港武俠迎頭遭遇嚴冬。

1993年的武俠電影,《功夫皇帝方世玉》票房3000萬港元,排名第五;《黃飛鴻之三:獅王爭霸》票房2700萬港元,排名第六;《方世玉2:誰與爭鋒》票房2300萬港元,排名第九。等到1994年,武俠電影幾乎全軍覆沒,票房最高的只有排名第十一位的《新少林五祖》,1900萬港元。

武俠電影的沒落,宣告了香港電影的沒落。香港電影曾是香港經濟的支柱,最主要的出口商品之一。1993年,香港電影票房總量跌幅7.5%,1994年跌幅15%。到1995年,香港電影產業總產值僅有1992年的63%,觀影人數則是1988年的38%。經受金融危機重創後,港片遲遲沒能等到“中興”的那一天。

《精武門》劇照

《英雄》成績驚人,不僅是2002年華語電影票房冠軍,更在全球斬獲1.77億美元票房,被《時代週刊》評為2004年度全球十大佳片第一名,提名奧斯卡金像獎和金球獎。它雖然掀起了金碧輝煌的“大片”浪潮,卻因“有武無俠”親手終結了香港新派武俠。

這是一個隱喻,它也終結了香港在此前數十年間一直被自身和內地用想象賦予的角色。

血緣、親情、金錢和“恩典”的力量,已經是不值得重複的非充要條件,舊的因素已經失去了説服力和凝聚力。

在新的時代裏,新的武俠要關注的是尊嚴、承認、身份,只不過,它先以另外的方式呈現在社會當中。

作者 | 南風窗高級記者 榮智慧

編輯 | 李少威

排版 | STAN

南風窗新媒體出品