天機不可泄露:中國古代對天學的法律管制_風聞

瘟疫公司搬砖部-最近在看《宋案重审》2019-10-26 21:06

文:方瀟

摘 要:中國古人對頭頂的天空進行了獨特認知並形成了“天學”。由於天學涉及到統治王權及一切軍政大事之正統性、合法性及有效性的本源問題,所以其受到統治階級官方嚴格的法律控制,這種控制以禁止和打擊私人染指為主要內容。可以説,對天學的禁私行為為我們理解古代的政治統治提供了一條根本路徑。

關鍵詞:天學 天文 天象 私藏(習) 法律控制

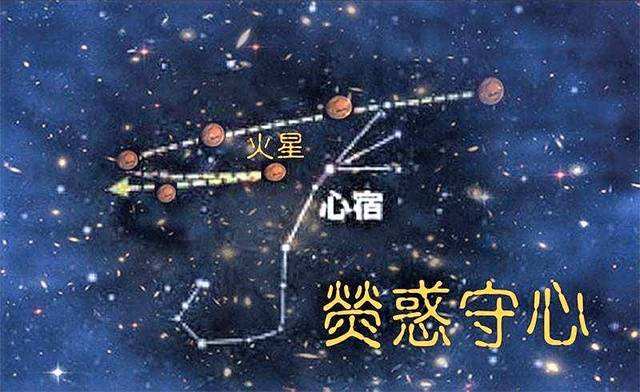

頭頂蒼穹,星辰閃爍。中國古人針對頭頂的天(星)空進行了中國式的獨特認知,並形成了獨特的“天文”之學——“天學”。在這個天學中,一切天體如日、月、金木水火土五星等在天穹二十八個星宿間的各自和交錯運行而顯現出來的“天象”,都體現了那個無所不能、主宰一切而又人格化的神秘之“天”的意志和情感。由於人間的統治王權、統治天命、人君禍福乃至一切軍政大事的合法性、正統性和有效性都本源於“天”,所以“天象”成為統治者和官方密切關注的對象,“天學”也就成為了統治者和官方力求壟斷的學説。為此,幾乎歷代王朝都制定了嚴厲的法律,禁止個人私藏天文器物、私習天文,禁止個人私為相關天文之事,從而對天學進行法律管制。

一、禁私藏天文器物和私習天文

對私藏天文器物和私習天文的法律禁止,可謂是歷來已久,比較明確的禁令在晉代泰始三年就已存在,1 而在次年頒佈的《泰始律》中更是明確規定私下傳習天文要處徒兩年。不過,較為全面、具體的法律禁止當出現在唐代,《唐律疏議》之“私有玄象器物”條規定:

諸玄象器物、天文圖書、讖書、兵書、七曜歷、太一、雷公式,私家不得有,違者徒二年。私習天文者亦同。2

對這條律文,疏議進行了得當的詞句解釋:

玄象者,玄,天也,謂象天為器具,以經星之文及日月所行之道,轉之以觀時變。易曰:“玄象著明,莫大於日月。故天垂象,聖人則之。”尚書雲:“在璇璣玉衡,以齊七政。”天文者,史記天官書雲天文,日月、五星、二十八宿等,故易曰:“仰則觀於天文。”圖書者,“河出圖,洛出書”是也。讖書者,先代聖賢所記未來徵祥之書。

……七曜歷,謂日、月、五星之歷。太一、雷公式者,並是式名,以佔吉凶者。私家皆不得有,違者,徒二年。若將傳用,言涉不順者,自從“造妖言”之法。“私習天文者”,謂非自有書,轉相習學者,亦得二年徒坐。

據疏議所釋,玄象器物實為渾天儀之類的天文儀器,通過它可“以經星之文及日月所行之道,轉之以觀時變”,即根據日月星辰的運行而觀測時變。至於河圖洛書,則是上天對“伏羲繼天而王”和“禹治洪水”的賜物,即八卦圖和洪範書,後又衍生為陰陽和五行之屬,當然乃天學資料。讖書作為“先代聖賢所記未來徵祥之書”,實際上也是天人感應、陰陽五行和災異符瑞之説的運用,自是天學資料範圍無疑。七曜歷是指日月五星七類天體之運行歷數,對占星術的運用極為重要。而太一、雷公式作為佔吉凶之書,同樣與天學密切相關。這些天文器物和資料由於直涉天學,用之習之即可通天,故嚴禁私家藏有,以免私人獲悉天機,覬覦天命大寶。

既然私人藏有這些天文器物都為犯罪,更何況在藏有前提下又傳而用之呢?依前引唐律疏議規定,若將傳用,言涉不順者,自從“造妖言”之法。唐律之“造妖書妖言”條規定:

諸造妖書及妖言者,絞。造,謂自造休咎及鬼神之言,妄説吉凶,涉於不順者。3

可見,處罰十分嚴厲。疏議對本條律文又有明確解釋:

“造妖書及妖言者”,謂構成怪力之書,詐為鬼神之語。“休”,謂妄説他人及己身有休徵。“咎”,謂妄言國家有咎惡。觀天畫地,詭説災祥,妄陳吉凶,並涉於不順者,絞。

“涉於不慎者”只是個程度問題,實質的犯罪行為是“觀天畫地,詭説災祥,妄陳吉凶”,既踏入天學禁地,又蠱惑民心,擾亂秩序,故處絞刑,比起私藏而未傳用者徒二年要嚴厲得多。 值得注意的是,《唐律疏議》“私有玄象器物”條之疏議界定了“私習天文”的含義,即“非自有書,轉相習學”,意即自己並未藏有天文圖書,只是從他處傳習而來。對於這種行為,由於並未藏有禁物,故處罰要比藏而傳用輕得多,但與藏而未傳用者同,徒二年。

對於私習天文者,不僅有此專門律文予以處罰規定,而且還不適用於自首。《唐律疏議》之“犯罪未發自首”條規定有: 並私習天文者,並不在自首之例。4 在“犯罪未發自首”條中,我們只發現針對“私習天文”是不適用自首,但並未規定有對“私有天文器物”作出不適用自首的情況。其實,這涉及到這樣一個問題:為什麼對私習天文者不適用自首呢?《唐律疏議》並沒有進行回答。不過,清代律學家沈之奇在其著《大清律輯注》中對此進行了學理解釋:

名例私習天文者,不準自首,以其習學已成也。若習學未成,與收藏禁物者,並準自首。5

可見,自首不適用於私習天文者,是因為私習者已經習學而成,掌握了知識,成為大腦信息庫中難以抹去的組成部分,這樣即使自首又有何用?而那些習學未成者與收藏者,由於並未掌握通天知識,故可自首無妨。但問題是,如何判斷是“習而未成”呢?這的確是個難以判別的問題。所以,唐律之私習天文者不適用自首之規定,實為保險之舉。

宋承唐制,宋代對於私藏天文器物和私習天文的禁止規定,從律文到解釋與唐律疏議竟是一字不差,是為百分百的抄襲。不過,《宋刑統》在列完律文和解釋後,補充了一個“準”文,即周廣順三年九月五日敕節文:

今後所有玄象器物、天文圖書、讖書、七曜歷、太一、雷公式,私家不得有及衷私傳習,如有者,並須焚燬。其司天監、翰林院人員並不得將前件圖書等,於外邊令人看覽。其諸陰陽、卜筮、佔算之書,不在禁限。所有每年曆日,候朝廷頒行後,方許私雕印傳寫,所司不得預前流佈於外。違者,並準法科罪。6

可見《宋刑統》在唐律基礎上有了新的補充規定。從上引敕文內容看,凡私有天文器物者,不僅要徒二年,而且其藏有之禁物還要就地燒燬,讓其消失。然而,須值得特別注意的是,諸陰陽、卜筮、佔算之書並不在禁限之例,即意可為私習,而且曆書也可在朝廷頒行後允許私人雕印傳寫,這似是天學禁令中的松馳之規定。不過,法律如此規定,並不代表實踐如此。

事實上,宋代法典經常被詔令所取代,宋代對私人染指天學的情況予以處罰的嚴厲程度與唐代相比是過猶不及,直至死刑。如宋真宗景德元年春下詔説:

圖緯推步之書,舊章所禁,私習尚多,其申嚴之。自今民間應有天象器物、讖候禁書,並令首納,所在焚燬。匿而不言者論以死,募告者賞錢十萬。星算伎術並送闕下。7

可見宋真宗的禁令之嚴,私藏天文器物及圖書而不坦白上交者竟有死刑之處罰,並且以重金獎勵告密。

元代作為蒙古族政權,同樣對天文器物和私習有着禁令。不過,元代有關禁令均以皇帝詔令之形式出現,而非法律條文。《大元通制條格》中有關詔令曰:

至元三年十一月十七日,中書省欽奉聖旨節該:據隨路軍民人匠,不以是何投下諸色人等,應有天文圖書、太乙雷公式、七曜歷、推背圖,聖旨到日,限一百日赴本處官司呈納。候限滿日,將收拾到前項禁書如法封記,申解赴部呈省。若限外收藏禁書並習天文之人,或因事發露,及有人首告到官,追究得實,並行斷罪。欽此。8

按這道詔令,可見在詔令發佈之前,凡是收藏有各類天文圖書、資料的並不治罪,而是在詔令發佈後限一百日內上交本縣官府,本縣官府再將其封存上交省級官府;如百日內收藏此類禁書者不上交或百日後還有去收藏及習學的,則要予以斷罪處罰。不過,令人奇怪的是,禁令中並未涉及天文儀器如渾天儀之類。

條格中又有:

至元二十一年五月,中書省為河間路捉獲賊徒隱藏苗太監偽造圖讖文書,奏奉聖旨施行外,又奏:這般星曆文書每,在先教拘收者道來,不好生拘收來的一般有。如今隨路里行榜文,這般文書教拘收呵,怎生?奏呵,奉聖旨:這的索甚問?那般者。欽此。9

可見,偽造天文圖書是為犯罪,就是藏有此類偽書也是犯罪。但問題是,從至元三年發佈禁書令到至元二十一年,仍有民間收藏禁書者,為此中書省奏議張貼榜文“拘收”。為此,元世祖特地再下一道詔令:

括天下私藏天文圖讖、太乙、雷公式、七曜歷、推背圖、苗太監歷,有私習及收匿者罪之。10

於此可見元代統治者對民間私藏天文禁書的打擊力度和持久戰況。

明代同樣嚴禁私藏天文儀器、天文圖書及私習天文,不過,其法典處罰力度與唐宋相比則明顯下降。《大明律》“收藏禁書及私習天文”條規定:

凡私家收藏玄象器物、天文圖讖、應禁之書,及歷代帝王圖像、金玉符璽等物者,杖一百。若私習天文者,罪亦如之。並於犯人名下,追銀一十兩,給付告人充賞。11

明代律學家雷夢麟對此條有個學理解釋:

玄象器物,謂象天之器,如璇璣玉衡、渾天儀之類;天文之書,謂推步測驗之書,如統天曆之類,凡此皆所以防私習也。圖讖之書,謂圖像讖緯,如推輩圖、透天經、風角鳥佔之類,凡此皆所以防惑眾也。天文圖讖,皆為應禁之書,……故私藏者,杖一百。其器物、禁書、圖象、符璽等項,併入官。私習天文,謂不繫天文生,而私自習學能推步測驗者,亦杖一百,送欽天監充天文生。並於犯人名下追銀十兩,給告人充賞,開樂告之門也。12

可見,對於天文器物及圖書進行私藏禁止,既是防私習又是防惑眾,實質上,就是防止民間掌握“推步測驗”之通天學問惑眾作亂危害統治。我們發現,對犯人的處罰實行罰身和罰金雙罰制。有意思的是,對於私習天文者,除了被執行雙罰後,還必須被強制送往欽天監充當天文生,很值得玩味。不過,雖然統治者極力想壟斷天學知識,但我們發現,對私藏者及私習者的處罰卻由唐宋時的徒兩年降為杖一百,大為減輕。

不過,與宋代一樣,法典的規定與實際上的處罰力度同樣有着很大差別,特別是在明初尤甚,《萬曆野獲編》中有云:

國初學天文有厲禁,習歷者遣戍,造歷者殊死。至孝宗弛其禁,且命徵山林隱逸能通曆學者以備其選,而卒無應者。13

可見明初對習歷造歷處罰都很重,乃至於到了明孝宗放松管制,向民間招納能通曆學人才時,竟無人響應。這説明民間在長期禁錮下要麼已無此類人才,要麼還心有餘悸不敢應徵。

清代《大清律例》可謂原封不動地繼承了《大明律》對天文禁物和禁書的規定。清代律學家沈之奇針對該“收藏禁書及私習天文”條的解釋與明代雷夢麟的解釋幾乎雷同,只是着重強調了禁止私藏的原因是由於那些天文禁物和禁書“皆所以推測休咎,預言治亂者也,最易惑眾”。14此外,沈之奇的這句話也回答了明清兩代強制將私習者轉業成為天文生的緣由,也使得上面的所謂“玩味”真相大白: 私習固所應禁,學成不能復改,不可聽於民間,故決訖杖罪,令充天文生。15 顯然,私習者既然術業已成,並不因決罰之後就會喪失其天學知識,為防決罰後蠱惑民心以亂統治秩序,故強制其成為天文生而服務官方。可見,明清統治者仍然十分害怕天學知識在民間的存在和傳播。

從上述歷代之具體法律看,魏晉、唐宋時期對天文器物及圖書禁止嚴厲,處罰也重,但中經元代,特別是到了明16、清,則厲禁程度明顯減弱。箇中原因並不在於天學於王權的神聖性不那麼重要和突出,而主要是由於明清兩代的專制王權發展到了極致,專制王權對於皇家天學及其機構的依賴已經大為下降,不再像以前必須靠天學才能確定王權統治,而是具有了自身強化的獨立性。當然,這也與從明代萬曆年間開始,耶穌會傳教士將西方天文學引入中國天學事務,又得清初順治、康熙諸帝信任並長期由耶穌傳教會士領導欽天監有關。所以,明清時代隨着王權的極致發展,也由於西方天文學的影響,天學對於王權的重要性實際上已經下降到僅作為象徵和裝飾之用了。17不過,雖如此,在古代中國自古就一直傳承的對天信仰的語境中,天仍然是人們信仰觀念中之於政權合法性的唯一最終根源,所以,從獲取政權的普遍擁護和合法效力出發,通天事務和通天之學仍是統治階級加以壟斷的神聖事業。

二、禁私為天文相關之事

法律除了禁私藏天文器物及私習天文之一般禁律外,還對個人私為有關天文之事予以禁止,某些打擊力度甚至超過私藏、私習。

(一)對私家告天拜斗的禁止

此乃明清兩代之法典明確規定。《大明律》和《大清律例》均有“褻瀆神明”條,且條文規定未差一字:

凡私家告天拜斗,焚燒夜香,燃點天燈七燈,褻瀆神明者,杖八十。婦女有犯,罪坐家長。若僧道修齊設醮,而拜奏青詞表文,及祈禳火災者,同罪。還俗。

明代雷夢麟和清代沈之奇對此條均有解釋,且幾近雷同,現引證沈氏釋言析之:

告天拜斗,焚香點燈,皆敬禮天神之事。祀典各有其分,私家所得祭者,祖先之外,惟里社五祀。若上及天神,則僭越矣,僭越則褻瀆矣,故杖八十。婦女無知,事由家長,故獨坐之。青詞表文,所以告天也,若僧道為人修齊設醮,而行告天之禮,拜奏青詞表文,及用以祈禳火災者,亦因僭越而致褻瀆也,故與告天等項同罪,勒令還俗。18

顯然,禁止私家告天拜斗是由於僭越祭祀而褻瀆神明之故。所謂“七燈”,是指北斗七星之燈,即所以拜斗者也。青詞,是指用青紙書寫黃字;表文,則用黃紙,這些都是為了將人意上達於上帝之神而祈禳火災的途徑。然而,告天拜斗,與天神交通,只是為國家朝廷之事,私人是沒有資格的。私人只有祭祖和里社五祀之資格,而無祭天之權。而對於為他人修齊設醮的僧道而言,若行告天之禮,同樣是超出了他為私人服務的範圍,則不僅要杖八十,還要令其還俗,不得再做專職祭祀之職業。總而言之,無論是私人拜斗祭天,還是僧道為私人祭天,都是僭越了祭祀禮制,侵犯了通天的官方壟斷性,同時還褻瀆了神明,故招致處罰實質是為天罰,無可厚非。

不過,明清兩代以法典明文禁止私家僭越禮制而行通天祭神之舉,早在唐代就有其淵源。《舊唐書》卷二《太宗本紀》雲:

(武德九年九月)壬子,詔私家不得輒立妖神,妄設淫祀,非禮祠禱,一皆禁絕。

此處唐高祖的詔令內容已説得非常清楚,私家祀天祭神,即為“非禮祠禱”,違反禮制,故應禁絕。當然,以違禮之名行之,實質上還是藉此禁絕私家染指天學這塊皇家禁臠。

(二)對師巫邪術的禁止

此也為明清兩代之規定。《大明律》和《大清律例》均有“禁止師巫邪術”條,且條文規定同樣一字不差:

凡師巫假降邪神,書符咒水,扶鸞禱聖,自號端公、太保、師婆,及妄稱彌勒佛、白蓮社、明尊教、白雲宗等會,一應左道亂正之術,或隱藏圖像,燒香集眾,夜聚曉散,佯修善事,煽惑人民,為首者,絞;為從者,各杖一百,流三千里。若軍民扮神像,鳴鑼擊鼓,迎神賽會者,杖一百,罪坐為首之人。里長知而不首者,各笞四十。其民間春秋義社,不在此限。

這段律文實際上包含三層意思:一為將師巫私為通天之術一律視為亂正之左道而予以嚴懲;二是嚴懲民間私藏神像,以合法形式蠱惑民眾行為;三是懲治民間裝扮神像而惑眾之事。為更清晰此條律文的精神,請看沈之奇對這條律文的解釋:

師,即今道家所稱法師也。巫,即今降神之人。巫則假降邪神,師則書符咒水,扶鸞請聖也。端公太保,男巫之俗號。師婆,女巫之俗號。彌勒佛、白蓮社、明尊教、白雲宗等,皆邪教之名,會其總稱也。……人道尚右,非正道所行曰左道,左道即亂正之術也。以上均為左道,……隱藏圖像,則非民間共事之神像;燒香集眾,夜聚曉散,則其謀為不軌之實跡,……故嚴其法以禁之。……民間社會,雖所不禁,若裝扮神像,鳴鑼擊鼓,是亦惑眾之端也。……里長有稽察之責,知師巫惑眾、軍民賽會之事而不舉者,笞四十。…… 若民間所建義社而鄉人春秋迎賽,以祈年報谷者,雖用鑼鼓聚集人羣,不在此應禁之限。19

巫本是降神通天之人,歷來如此,但巫之通天神功只能歸屬於國家官府,離開官府則不能真正為巫,否則就是旁門左道之術而予以嚴厲打擊。師巫自號端公、太保、師婆,妄稱彌勒佛、白蓮社、明尊教、白雲宗無非是想改頭換面迷惑民眾而行降神通天之事。無疑,這是對國家壟斷通天事務的一大威脅和破壞。

同樣,師巫私藏神像之通天資料,也容易集民惑眾,破壞秩序。故對這兩者實行重懲。至於一般軍民裝扮神像,雖會惑眾,但畢竟身份不是師巫,故處罰為輕。總之,該條律文的法律精神是:師巫的降神通天之術只能服務於官方,禁絕任何方式出現的降神通天活動,否則就會以亂正左道、妖言惑眾之罪嚴懲。

實際上,對於“師巫假降邪神”之類的處罰,其淵源甚久,早在《禮記·王制》中就載有: 執左道以亂政,殺。 假於鬼神、時日、卜筮以疑眾,殺。 像這樣的處罰規定,實質上都是出於國家壟斷通天事務的考慮而為之。執左道、假鬼神、時日、卜筮其實都與交通天人之術有關,故殺之。不過,像《禮記·王制》中這樣的處罰規定後代往往歸入“妖言惑眾”類予以處罰。《唐律疏議》中即有“造妖書妖言”條:“諸造妖書及妖言者,絞。造,謂自造休咎及鬼神之言,妄説吉凶,涉於不順者。”疏議對此解釋説: “造妖書及妖言者”,謂構成怪力之書,詐為鬼神之語。“休”,謂妄説他人及己身有休徵。“咎”,謂妄言國家有咎惡。觀天畫地,詭説災祥,妄陳吉凶,並涉於不順者,絞。20 這樣的打擊無非是打擊私為通天之術,維護官方壟斷地位,以防民眾被惑而亂。

宋代法律學家鄭克在其編撰的《折獄龜鑑》中就載有一則剷除私巫的案例:

梁袁君正,為豫章內史,性不信巫。郡有萬世榮為巫師,君正小疾,主簿熊嶽薦之。師雲:“須疾者衣為信命。”君正以所著襦與之。事訖取襦,雲:“神將送與北斗君。”君正使檢諸身,於衣裏獲之,以為“亂政”,即刑于市而焚其神,一郡無敢行巫者。21

這則案例即以“執左道以亂政”罪將該巫刑殺,並燒燬了他的神像。可見,歷來官方有對私巫行通天之事的刑殺政策,地方官自然瞭然於胸。不過,也並非凡地方官均會積極主動剿滅私巫,與其自身喜好和信不信頗有關聯。本案袁君正雖性不信巫,但為治病竟也初信巫之要求,只是後來發現巫之行詐,才以“亂政”之罪殺之。可見,在信仰鬼神信仰天的古代語境中,統治者與私為通天事務或私詐通天事務以惑眾的行為進行較量,真是有着“任重道遠”的味道。

(三)對術士妄言禍福的禁止

古代中國之術士,大凡都可歸入陰陽術數類。現在所能見到的古代陰陽術數,最早是為先秦時的陰陽家學派所論。因當時的散亂和寬鬆環境,陰陽之術在民間廣為傳播,以至後來發展為於民間極有濃厚基礎的術數。然而,一定意義上,天學實為古代中國各種陰陽術數的靈魂和主幹,故皇家天學機構也必將陰陽術數作為自己掌握和運作的對象之一。然而,由於陰陽術數在民間的廣泛性和根深蒂固性,並非能為皇家天學機構所獨攬。所以,一直以來,陰陽術士處於官方控制和非控制的遊離狀態。

為了最大限度地掌握、控制天下陰陽術士,朝廷除了創立陰陽學制度22,即從民間的陰陽術士中招收人員,將其納入到官方的管轄之下,成為選拔為皇家天學機構的修補成員之外,還特別禁止陰陽術士不得染指政治。為此,明清兩代法典《大明律》和《大清律例》均設有“術士妄言禍福”之條,且內容相同:

凡陰陽術士,不許於大小文武官員之家,妄言禍福。違者,杖一百。其依經推算星命、卜課者,不在禁限。

對於此條,請看沈之奇的學理解釋:

妄言禍福,謂惑世誣民,干涉國家之事者。術士妄作禍福之言,凡人即起趨避之念,古來朝臣為術士所累害者多矣,故禁絕之。違者,術士杖一百。其依經星卜,雖預言休咎,無關國家,不在妄言禍福之限。23

可見,如果陰陽術士依其陰陽五行之通天所學,談論國家政治禍福,即為干涉國政,擾亂國家天學之禁地。特別是術士以其所學作禍福之言,凡人大都相信,故入官員之家談論國家政治吉凶,但又不在國家控制之下,故對國家政治穩定威脅很大。由此推之,如若該陰陽術士已納入官方系統並在官府談論禍福,恐怕未必受罰。所以,表面上是為干涉國政所致受罰,但實質上還是由於陰陽術士之為未能納入官方系統,未被官方控制、壟斷之故。至於依經推算個人星命,無涉國政,實為陰陽術士之普遍正常職業,當然不在禁限。

綜上,中國古代統治者為壟斷天學,從各方面對個人私染者進行禁止性規範和嚴厲性打擊,這充分體現了天學作為統治者通天之學的極重大意義。可以説,古代中國的一切統治理念和治國之策均本源於對“天”、“天文”、“天象”的認知,離開了這種天學,古代的統治者就會變得無所適從,社會也就無法認同無法控制。禁止個人私染也就保證了統治在理論甚至實踐上的有效長久性。從這個意義説,天學是我們理解古代政治統治和法律運行的一條根本路徑。

1《晉書・武帝紀》有云:“(泰始三年)禁星氣讖緯之學”。

2 《唐律疏議・職疏議・職制律》。

3 《唐律疏議・賊盜律》。

4 《唐律疏議・名例律》。

5 《大清律輯注》之“收藏禁書及私習天文”條注。(參見[清朝])沈之奇著:《大清律輯注》,懷效鋒、李俊點校,法律出版社2000年版。本文以下有關《大清律輯注》之引均據該版本)

6 《宋刑統》“禁玄象器物”條。(參見《宋刑統》,薛梅卿點校,法律出版社1999年版。本文以下有關《宋刑統》之引均據該版本)。

7 《續資治通鑑長編》(卷五六)。(參見[宋朝]李燾著:《續資治通鑑長編》,上海師大古籍整理所、華東師大古籍整理所點校,中華書局1979年版。本文以下有關《續資治通鑑長編》之引均據該版本)

8 《大元通制條格》“禁書”條。(參見《大元通制條格》,郭成偉點校,法律出版社2000年版。本文以下有關《大元通制條格》之引均據該版本)

9 《大元通制條格》“禁書”條。

10 《元史・世祖紀》。

11 《大明律・禮律・儀制》。

12 《讀律瑣言》之“收藏禁書及私習天文”條瑣言。(參見[明朝]雷夢麟著:《讀律瑣言》,懷效鋒、李俊點校,法律出版社2000年版。本文以下有關《讀律瑣言》之引均據該版本)

13 《萬曆野獲編・曆法》。(參見[明朝]沈德符著:《萬曆野獲編》,中華書局1959年版)

14 《大清律輯注》之“收藏禁書及私習天文”條注。

15 《大清律輯注》之“收藏禁書及私習天文”條注。

16 根據江曉原先生的研究,在中國古代,一直到明代前半葉,對私學天學基本上都是嚴厲的,但從明中期開始,這方面的禁令逐漸放鬆。(參見江曉原著:《天學外史》,上海人民出版社1999年版,第68頁)

17 江曉原著:《天學外史》,上海人民出版社1999年版,第54-55頁

18 《大清律輯注》“褻瀆神明”條注。

19 《大清律輯注》“禁止師巫邪術”條注。

20《唐律疏議・賊盜律》。

21 《折獄龜鑑》(卷四),“李崇鞭巫(袁君正一事附)”。

22 此制創立於元代,於明代趨於完備。(具體的內容參見江曉原著:《天學外史》,上海人民出版社1999年版,第58-59頁)

23 《大清律輯注》“術士妄言禍福”條注。