殖民地文學如何引領民族獨立:葉芝和他的愛爾蘭文學復興_風聞

瘟疫公司搬砖部-最近在看《宋案重审》2019-10-27 23:09

文:趙一鳴

屈辱的殖民地歲月

愛爾蘭在歷史上長期是一個悲情的國度,而很多悲劇的來源則是它的近鄰英國。英國曾多次入侵愛爾蘭,特別在都鐸王朝後,英國以徹底殖民愛爾蘭為目的,對愛爾蘭的控制越來越嚴密。英國的軍事征服和殘酷統治給愛爾蘭帶來了深重的災難,以奧利弗·克倫威爾在17世紀中葉的侵略為例,這場戰爭和隨之而來的饑荒、瘟疫造成了愛爾蘭人口鋭減,島上原來的150萬人口減少了一半。

為了鞏固在愛爾蘭的統治,也為了獎勵遠征士兵,克倫威爾沒收了香儂河以東所有天主教徒(愛爾蘭本土居民信仰天主教)的土地,分配給他統帥的議會軍士兵和資助他戰爭的投機商,被沒收土地的天主教徒則被趕到愛爾蘭西部貧瘠的土地上。進一步壓制愛爾蘭人民反抗、剝奪愛爾蘭人民政治和經濟權益的“刑懲法”在在17世紀和18世紀頒佈,規定天主教徒不得擔任公職、進入議會,不能擁有武器、參加陸、海軍,沒有選舉權,無權購買土地,去世後天主教徒的土地必須平分給他所有兒子,若有一個兒子改宗新教,則可以繼承家中所有土地。英國對天主教徒經濟的剝奪是卓有成效的,到了1751年,愛爾蘭天主教徒只擁有5%的土地。

1801年,英愛《聯合法案》正式生效。英國與愛爾蘭合併,都柏林的愛爾蘭議會被取消了,愛爾蘭的命運徹底落到了倫敦手中,這加劇了愛爾蘭的不幸。傳統上,英國將愛爾蘭人視為一個不同的、卑下的種族, 是貧窮、原始、暴力的野蠻人。維多利亞時代的英國有一種普遍觀念:貧窮是有壞習慣的人的自作自受。這也讓英國統治者對愛爾蘭的苦難抱着一種漠不關心的態度。這種冷漠,也在一定程度上導致了1845-1852年愛爾蘭大饑荒時期,英國的救災不力。

飽受英國統治之苦的愛爾蘭人未曾有一日停止鬥爭。由於本身實力遠弱於英國,愛爾蘭人民的武裝反抗背後大多有着與英國對抗的歐陸強權的影子。1798年愛爾蘭起義,法國大革命後的督政府與英國處於敵對狀態,曾派一支約1000人的軍隊在愛爾蘭西北部登陸,以援助愛爾蘭起義者。1916年愛爾蘭復活節起義,起義者則試圖從一戰中與英國交戰的德國走私軍火。這些在英國人看來是“背刺”的舉動,招致了英國的大舉鎮壓和報復。1798年被俘的法國干涉軍在投降後被英國遣返回國,但有數百名與他們配合的愛爾蘭起義者卻在投降後被處死。而在復活節起義被鎮壓後,英國軍警在都柏林街頭槍殺無辜市民,激起了愛爾蘭人民的憤怒。

除了武裝反抗,愛爾蘭人也嘗試過議會鬥爭。19世紀最接近成功的一次是查爾斯·斯圖爾特·帕內爾領導的自治運動。愛爾蘭政治家帕內爾成功團結了愛爾蘭獨立運動中訴求不同的各個派別,並爭取到了英國首相的支持,在1886年首次推出《愛爾蘭自治法案》,雖未獲英國下院通過,但還是讓帕內爾等追求愛爾蘭自治的政治家看到了希望。但好景不長,帕內爾傳出了和有夫之婦的醜聞,這導致他被愛爾蘭國內以天主教會為代表的各派勢力拋棄,於1891年鬱鬱而終。隨着1893年提出的第二件《愛爾蘭自治法案》在英國上院被否決,這場自治運動就此失敗。

愛爾蘭民族意識的覺醒

在帕內爾的自治運動失敗後,愛爾蘭知識界意識到,單純的政治鬥爭難以拯救愛爾蘭民族。甚至他們致力於拯救的這個“愛爾蘭民族”,其定義、邊界、自身敍述都模糊不清。愛爾蘭的解放缺乏它能夠自我敍述的傳奇、足以稱道的英雄、可供標榜的精神。愛爾蘭知識分子轉而投入文學藝術領域,推動了愛爾蘭文學復興運動,試圖構建愛爾蘭民族特有的民族敍事。而這種在文化上塑造“愛爾蘭性”,構建民族共同記憶的做法,也有力地支援着政治鬥爭。

威廉·巴特勒·葉芝就是這場愛爾蘭文學復興運動的旗手之一。然而這位愛爾蘭文壇巨擘、致力於挖掘、重塑愛爾蘭敍事傳統的偉大愛國作家,祖先卻是來自英國的移民。他幼年在愛爾蘭生活的經歷,使他對愛爾蘭民間傳説產生了濃厚的興趣。後來他曾隨父親遷往倫敦,在那裏受教育,他的英國同學卻不因為他説英語、信仰新教而對他平等相待,反而因為他來自愛爾蘭而毆打辱罵他。像葉芝這樣出身於殖民地精英家庭,受宗主國教育又遭受過宗主國歧視的文化人士,很容易產生脱胎於殖民地的民族主義情緒。

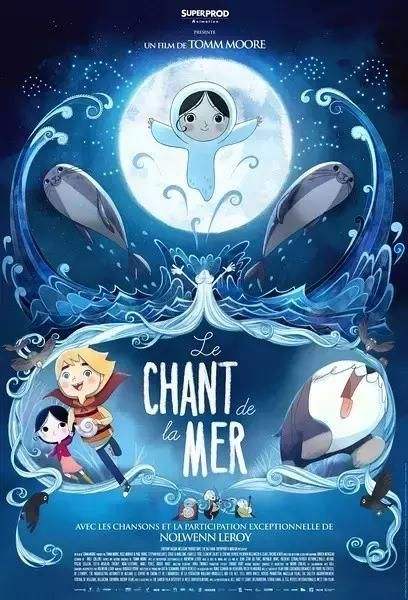

1887 年,葉芝寫道,“我越來越覺得,我們應該有一個愛爾蘭詩歌流派——建立在愛爾蘭神話和歷史之上——一個新浪漫主義運動”。次年,葉芝編著了《凱爾特鄉野敍事:一八八八》,收集了“凱爾特民間相信的所有仙人種類”。而在葉芝創作的《莪相的漫遊》裏,他把自己的志向賦予了筆下的主人公,上古時期的詩人莪相。莪相是愛爾蘭神話中芬尼亞英雄首領芬·麥克阿爾之子,在與仙女妮阿芙(《海洋之歌》裏巨人麥克利爾的女兒)共同生活了300年後,他毅然回到故鄉愛爾蘭,追隨他的芬尼亞英雄夥伴。在葉芝的筆下,愛爾蘭人和他們的的英雄、仙人、精靈生活在一起,自由而純樸,保留着上古的美德。

除了讚頌上古的英雄傳奇,歌頌民間的精靈和仙人之外,葉芝的詩歌也極力讚頌愛爾蘭美麗的田園風光。在他的詩篇《因尼斯弗裏湖島》、《在七片森林裏》中,他的故鄉斯萊戈郡一派田園牧歌的景象。這是在文化上對故土的收復和重命名,在讚美農耕傳統的同時,用城市和鄉村的二元對立,暗示死氣沉沉的英國文明和充滿活力的愛爾蘭文明。

這種對故土形象的再造,對故土神話的重建,在葉芝參與創作、1902年上演的話劇《胡裏痕的凱瑟琳》裏體現得最為明顯。這部話劇的背景是1798年愛爾蘭起義的前夕。劇中流浪的老婦人就是苦難深重的愛爾蘭民族的象徵;她苦難的來源是“家裏有太多的陌生人”,“四塊美麗的綠色田地”被奪走了。當劇中的男主人問老婦人需要什麼幫助時,老婦人説她“要的不是錢”,“如果誰想給我幫助,他必須給我他自己,他必須給我全部”。最後,聽到了老婦人的歌聲和法國軍隊登陸的消息,男主人那第二天就要結婚的兒子衝出去加入了起義的隊伍。全劇結尾,匯聚起了起義隊伍的老夫人變成了“一個年輕姑娘,她走路的樣子好像一位女王”。愛爾蘭民族新生的希望寄託在了一代代甘願為愛爾蘭捐軀的人身上,而愛爾蘭民族也終會記住這些英雄。

譭譽參半的愛爾蘭文學復興

然而愛爾蘭文學復興仍存在着嚴重的問題。首先,文學復興運動越發激進化,而這種“激進化”在愛爾蘭這種殖民地,則是對愛爾蘭傳統的全面擁抱,是一種保守的表現。一方面,文學復興的參與者開始無限拔高愛爾蘭傳統;另一方面,他們也越來越不能容忍英國文化在愛爾蘭的印記,激進地反對英國文化的“污染”。這使葉芝處於十分尷尬的地步,他的信仰是新教,同時偏向神秘主義,擁抱的愛爾蘭傳統是凱爾特傳奇。他本人只會用英語寫作,而不懂在英國統治下衰退、又在這場文學復興中重新興起的蓋爾語。激進的民族主義者則希望將“愛爾蘭人”限定在蓋爾語和天主教特性,這種極端本土性顯然不能包容葉芝英語文化遺產和愛爾蘭民間傳統結合的文學嘗試。

其次,當這種激進化日益明顯的時候,部分愛爾蘭知識分子開始反思,他們所歌頌的“愛爾蘭性”本身帶有的劣根性。另一位愛爾蘭文壇巨匠詹姆斯·喬伊斯認為,儘管愛爾蘭文學復興重新定義了愛爾蘭的傳統,使愛爾蘭民族有了自己的文化身份,但是這場運動並未觸及愛爾蘭文化深處的陰暗面。他認為愛爾蘭歷史上遭到英國的奴役,很大程度上也是因為愛爾蘭不斷出賣自己,出賣自己的英雄。在《青年藝術家的肖像》中,喬伊斯寫道,“愛爾蘭是一個吃掉自己的豬崽子的老母豬”。他對國內越發狹隘的本土主義和保守的天主教傳統深惡痛絕。

在後來愛爾蘭爭取獨立的運動中,本土主義的激進化和對自身傳統缺乏批判,以令人厭惡的姿態體現出來。1916年復活節起義,起義者並沒有嚴密的組織,準備也極不充分。投身這場起義的領袖雖然抱着崇高的民族解放決心,但起義過程完全像一場鬧劇,似乎他們並不是為了徹底的成功,而只是仿效凱爾特傳奇裏的英雄庫胡林,通過犧牲自己的鮮血來喚醒人民。葉芝對這場起義的態度也十分矛盾,一方面他肯定起義者為國捐軀的精神,另一方面他也意識到暴力手段將一發不可收拾,獨立運動也會越來越激進,“一種可怕的美已經誕生”。

當愛爾蘭在1921年簽訂《英愛條約》的時候,已經愈演愈烈的獨立運動仍然沒有就此停止。激進民族主義者認為愛爾蘭以“自由邦”的身份、留在英聯邦內、與當時的加拿大自治領憲政地位相同,這樣的“獨立”是不可接受的。他們與支持簽訂條約的戰友之間爆發了內戰,成為愛爾蘭歷史上難以迴避的傷痛。愛爾蘭陷入了激進化的旋渦:激進派別出現,他們通過暴力或其他不正當手段上台;然而上台後他們發現與英國達成妥協是必要的,就只能和原來的激進派別分裂並鎮壓他們;原來的激進派別因此變得更激進,新的激進派別出現。這一循環的最後勝出者,政治、經濟和文化上都極為保守:嚴密防備社會主義運動,壓制女權,死心塌地又充滿自豪地沉溺於天主教正統道德中,實行嚴格的文學審查制度,經濟上推行保護主義政策。獨立後保守、死氣沉沉的政治氛圍正是對文學復興塑造的“田園愛爾蘭”嘲諷般的延續。

獨立的愛爾蘭吸收了文學復興的養料而誕生,卻因文學復興中的自身缺陷結出了苦果。愛爾蘭文學復興也隨着葉芝這代人的老去逐漸落幕。殖民地文學運動如何引領民族獨立,其中的保守成分又是如何限制了民族文化發展,愛爾蘭的文學復興提供了一個很典型的例子。1958 年後,愛爾蘭放棄了經濟保護主義政策,開放的愛爾蘭沖淡了其保守的本土主義和民族主義色彩,《海洋之歌》這樣包含愛爾蘭傳統文化精華又富含現代精神的優秀作品才有機會誕生並獲得普世意義上的成功。