《古稀“釘子户”》再續:事發農場是個什麼地方?_風聞

来者建强-仁者见智2019-10-28 09:17

一個地方的發展,也如人生一般,沒有心想事成,只有水到渠成。最高級的富有,是互相成全,共享共富!

一小撮年逾古稀的農場老知青、老職工拒絕不合規的搬遷安置,而堅守在危舊房裏的故事,引起關注。繼“《古稀‘釘子户’》續:安置小區知青家園到底出了什麼事”一文後,由於很多年輕網友對國有農場的歷史瞭解不充分,對農場的老知青更是缺乏直觀認識,他們也想深入瞭解,產生知青家園安置小區諸多問題和矛盾的根源及現實背景是什麼,事發之地浙江省金華市石門農場是個什麼樣的地方。在那裏,過去經歷了什麼,它的未來又將會怎樣?

生長於黃土野坡上的昔日繁榮

位於金衢盆地中央、金華市南郊的石門農場創建於1955年7月1日,原名金華專署石門農林牧試驗場,創建初期該場距離金華市區約15公里。

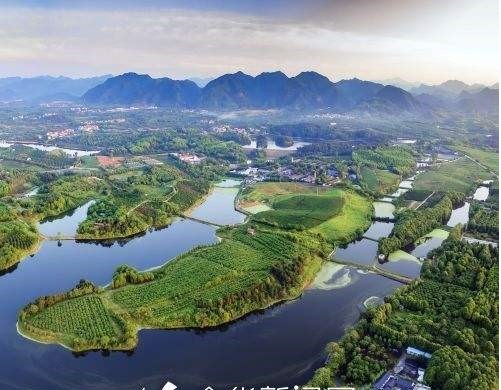

(農場林牧區局部俯瞰景色)

上世紀60年代,從杭州、上海等地的一大批知青加入了農場拓展性的開發建設。經過兩代人的艱苦創業,墾荒改土,修建庫渠,昔日野草叢生、豺狼出沒的黃土坡,至上個世紀80年代末、90年代初已呈現出一派“林果滿山,茶園遍坡,稻田掀浪,工廠林立”的繁榮景象。

上世紀50年代,作為第一批來到試驗場的老人們到如今還健在的已屈指可數。小時候,我經常聽到這些伯伯講述農場過去的事,比如怎樣墾荒改土,修建庫渠。

農場所在之地的土壤為典型的南方丘陵強酸性紅壤,土質較好的耕地早已被周邊的村莊佔有。酸性紅壤的一大明顯特徵是:天晴易板結,硬得像塊鐵,天雨稀巴爛,軟似鹹蛋流黃,根本就不適合多數的農作物。

在這樣的荒野山地上開墾勞作,第一步,先清除長得比人還高的雜草,鋤草是一項無比艱鉅的任務,野火燒不盡,春風吹又生;

第二步,增加土壤肥力,逐步提升地力。當時,還沒有便捷的化肥,所用肥料主要是人畜糞肥和城市垃圾中篩出來的黑泥土肥。有一句生動的順口溜是這麼説的:“地上一支花,全靠糞當家”;

第三步,播種後,農作物要面臨的蟲害威脅是今天難以想象的,播後管理任務也是十分艱鉅。

初期,試驗場沒有拖拉機等節省人力的作業機械,只有人力雙輪的平板車。辛苦勞作了一整天,墾荒者們回到集體住宿地,居住的不是土木結構的平房,而是用茅草簡易搭蓋的棚屋;洗臉做飯用的也不是乾淨衞生的自來水,而是附近池塘小河的自然水;每天傍晚趁天還未暗就得趕緊收工,因為豺狼馬上要出來覓食了。

農場開創初期的生活條件如此惡劣,墾荒者們經常發高燒、拉肚子。但是,這樣的日子年復一年,墾荒者們似乎也就習慣了。

可能正是因為如此艱苦卓絕的勞動環境,周邊鄉村的民眾都為之震驚,村民們“贈送”給試驗場一個不太文雅的稱號“七一勞改農場”。

當城裏熱血方剛的知青們加入到農場熱火朝天的開發建設後,更加坐實了“勞改農場”的名分。也正是這批有文化的知青的到來,農場進入了快速起飛的高速發展階段,琳琅的果樹栽滿了山坡,上千畝的茶園迎風招展,風吹稻浪美如畫,製藥廠、造紙廠、食品冷飲廠、育種基地等一一誕生,平瓦房、小樓房,農場職工的住宿條件得以改善,學校、醫院、電影院、遊樂場、農場辦公大樓等公共設施逐一落成。

上世紀80年代,石門農場已墾殖土地達1000公頃的規模,並確立了以農業為基礎、工業為主導,商業為窗口的辦場方針,走上了產、供、銷一條龍,農工商一體化的發展之路。從初創時期的單一糧食生產,一躍成為一個農、林、牧、副、漁、工、商、運、建、服等十業俱全的綜合農墾企業。

在那個年代,石門農場不再是被人笑話的“勞改農場”,而是浙江全省農墾廠礦企業中的明星標兵,金華地區國有經濟的一塊金字招牌。

在計劃經濟轉向計劃商品經濟的上世紀80年代中後期,石門農場的發展後勁日漸顯現出了疲態。當時代的大潮以無可阻擋之勢衝入市場經濟蓬勃興旺的上世紀90年代,石門農場幾乎無可阻止地跌入了急速的衰落。

在這個特殊的十年過渡期間,農場到底又經歷了哪些變化?

(上世紀80年代農場職工住房,此為舊照片)

市場經濟大潮中的衰落

1992年,我從農場子弟學校順利考入浙江省重點高級中學——金華一中,接着以推薦生資格考入浙江大學,我從此跳出了農場的“農門”。

記得,在入學金華一中的第一天,農場工會一大早派了一輛麪包車歡送我和其他四位同學一起趕赴金華一中報到註冊。那一年,是農場子弟考入金華一中人數最多的一年,這個輝煌的成績“前無古人,後無來者”,預示的卻是農場從發展巔峯一路滑坡。

從理性角度來分析農場的衰落,從農場的經營體制和產業結構切入是比較恰當的。

在上世紀90年代前,農場盛行的經營體制是“大場套小場”形式下的職工家庭農場,這是國有農場內部統分結合的一種經營形式,即農場統一組織產前、產後服務和職工以家庭為單位進行耕作的一種有機結合經營方式。職工家庭農場類似於農村分田到户後的家庭聯產承包制,但又比農村家庭聯產承包制具有許多鮮明的優點。

具體而言,首先,國有農場土地國有,農場代行所有權,農場職工都是企業的主人。農場保持了土地作為生產資料的性質,其經營體制就能較好地解決農村零散經營的弊病。這一點對今天鄉村振興仍有借鑑意義。

其次,“大場套小場”的經營體制在當時對職工明確承包生產責任,調動職工以家庭為單位的生產積極性具有創新意義。

第三,雖然包產到職工家庭,但是農場對土地仍有較大的生產經營管理權限,比如對灌溉、病蟲害防治,甚至播種季節、種植作物有統一要求,可以統一提供職工家庭生產所需的配套公共服務,可以充分發揮農場機械化的優勢,進而有效地節約生產成本,提高生產效率和效益。

第四,作為農業領域的國有企業,農場具有很強的對接國家資源的能力,有效防範靠天吃飯的農業生產所帶來的各類經營風險,更好地保障職工收益和各項勞動權益。

長期以來,石門農場的農業產業結構以常規農產品為主,自上世紀80年代末商品經濟大潮勃興,而計劃經濟日漸式微,農場的農產品不再由國家統一收購和包銷,加之傳統農產品市場在這一時期逐漸顯現過剩,省外甚至國外進口的大批農產品湧入本地市場,在質量、價格等方面均優於農場的傳統產品,使石門農場直接面臨着被淘汰的危局,而其天然的區位優勢也難以得到進一步的發揮。

所以,石門農場的職工家庭農場,雖然可以解決上世紀六七十年代職工吃大鍋飯的問題,但在市場經濟時代卻無法從根本上解決職工的家庭收入增長和農場可持續發展的兩大難題。

(農場宣傳畫)

還有一個至為關鍵的因素,就是人的因素——農場的勞動力結構失衡。上世紀80年代初,隨着相當一部分知青返回城市再就業,留在農場從事農業生產的職工文化程度急劇下降,而且此時農場一線的勞動人口已顯露出老齡化的傾向。

大批知青離開之後,因快速發展的慣性,農場在一段時期內繼續保持着快速發展的勢頭。不久,一批又一批的“新鮮血液”——地方農職中專學校的畢業生補充進入農場,儘管那時候的農場生產條件與初創時期不可同日而語,但農業勞作仍然是在露天作業,風吹日曬很辛苦不説,居住地也相對比較偏遠,年輕的畢業生不好找對象,工作也缺乏個人成就感,因此每一波農校畢業生來了農場之後工作不到兩年便紛紛離職走人。

此外,落地生根而留守農場的知青們的後代能遠走高飛的,就像這樣跳出“農門”的,也絕不會選擇再回到農場。

人才凋敝,使得國營農場的衰落雪上加霜,病入膏肓。不知這是否是國有企業發展歷程中的一個共同規律。

儘管石門農場一直處於一蹶不振的狀態,但過去兩代人幾十年艱苦奮鬥而積累下來的厚實“老本”足夠讓後來者舒舒服服地享用一二十年。

再沒有比人心漸涼更可悲

知青的後代一去不復返,主要原因還是後人們對農場的情感淡漠。或者説,農場沒有給這些後人們留下多少美好的回憶。

農場老一輩知青職工長期相處在一起有許多互相取暖、互相幫扶的温馨回憶,但不乏這樣的醜陋一面:農場基層管理者刁難和欺辱弱勢職工就像家常便飯一樣。小時候,我曾親眼目睹身邊的鄰居和親友遭到個別基層管理者一次又一次的刁難和欺辱。

有這樣一件往事,當時農場剛實行一套加工資的新制度,有一加工資項與從事農業生產工齡掛鈎。於是,一部分工齡記錄資料有缺損的職工需到基層管理者那裏開具工齡證明,憑此證明再到農場勞動資料部門補登,然後才能依規加上幾塊錢的工資。

加工資的好事,本是皆大歡喜。於是,親友就高興地去管理人員那裏請求開具相關證明,前後跑了三趟,均遭拒絕。拒絕的理由説出來讓人啼笑皆非,比如“今天沒空,等我有空了你再來吧”,明明是在辦公室喝茶聊天,哪來的沒空?“就要下雨了,我得先回家收衣服”,明明是上班時間,怎麼回家收衣服成為最重要的工作?“我腳痛,開不了證明”,開證明是用腳開的嗎?

不過,證明最後還是開了出來。怎麼開出來的呢?無奈之下,親友只得託一位中間人給管理員悄悄送了兩斤荔枝,當親友第四次上門,證明就順利地到手了。

還有一個故事,説的是我的一位鄰居到集體庫房買西瓜。鄰居買回西瓜後,她意外地得知,同樣的西瓜,她買到的價格是五毛五一斤,而有的職工卻是五毛一斤。儘管是一斤西瓜只差了五分錢,但是她覺得再也無法忍受被歧視了,她氣沖沖地找管理者評理。

不想,管理者卻對她的“投訴”嗤之以鼻,倒打一耙,説:“你買西瓜之前,幹嘛不到廁所裏去照一照?”意思是,“你不配吃五毛錢的西瓜”。接着又説:“有本事的,不花錢也能吃瓜。集體是個大倉庫,我家就是小倉庫。”意思很直白:管理者監守自盜,你普通羣眾奈我何。

類似的故事,在農場幾乎每天都在上演,職工對農場的感情被蹂躪了,剩下的只有一聲嘆息,而能離開的,永世都不想再回來。

理論上,每一位農場職工都是農場的主人。然而,事實上,人人心知肚明,農場真正的主人只有那一小撮後來的管理者。

上世紀90年代中後期改革大潮席捲而至時,農場已深陷於“雖天時地利,但人心渙散”的發展泥潭,擺在面前的是一個棘手的發展難題:苦、髒、累的崗位,職工不幹,只得向社會招聘臨時工頂替;農場的創業者們老了,他們豢養出來的只是一批過慣計劃經濟生活的幹部,很多人想的只是有一個終身制的職業和國家規定的工資,人浮於事,得過且過,官僚主義嚴重。

(農場破舊失修的辦公大樓)

新世紀之初,依舊是由政府任命的農場負責人開始提出國有農場產權制度改革的變革思路,就是通過農場的產權制度改革,從根本上調整利益格局,催生出發展的新生動力。從理論上來説,這樣的改革路徑是有一定的積極意義,是可行的。

但是,這樣的改革必須要配備兩項重要的制度設計,一是對改革的公開透明的監督機制,二是構建發展成果集體共享的利益分配新機制。

兩項重要的配套機制卻一直留白,導致一個嚴重的後果,農場負責人隨心所欲,以各種隱蔽手段,暗箱操作,違規租賃國有土地,非法轉讓國有土地用於房地產等商業開發,國有資產大量流失,而一小部分收益流入了農場負責人自己的口袋。

當然,等待農場負責人的是法律的制裁,而風雨飄搖、破敗不堪的農場從人心渙散再度跌入幾近絕望的谷底。

就是在這樣的背景下,知青家園登場了,為農場老職工老知青們建設新家園本該是地方政府挽回人心,重整旗鼓的大好契機,付諸實施的重大意義誠如浙江省政府下發文件中所説的那樣,“長期以來,廣大農場職工以場為家,奮戰在農業生產一線,墾荒造地,為保障糧油等主要農產品供給,發展現代農業作出了重要貢獻。由於歷史欠賬多,社會負擔重,職工收入普遍偏低,國有農場生產生活基礎設施依然比較薄弱,仍有不少職工居住在建於上世紀六七十年代、以磚木結構為主的平房裏,其中不少住房屬於危房。”

很快,被浙江省搶先一步的原農業部、國家發改委、財政部等五部委也聯合下發了“農墾發【2011】2號”文件即《關於做好農墾危房改造工作的意見》。

但接下來,這件改善老職工老知青住房條件的大好事卻意外中斷,幾經波折後,改弦更張,被操弄得面目全非。

等到2015年底,浙江省全省國有農場危舊房改造面已經超過70%,農場職工人均住居面積從2010年的17平方米提高近40平方米時,而金華市石門農場的危舊房改造依然處於紛爭停擺之中。

苦了一輩子的農場老知青、老職工本可以趕在2015年或者更早一點享受到新住房,然而在過去的幾年間,他們中的很多人在破舊低矮的瓦房中一個一個地告別了人世。

等到2016年上半年,建房計劃再度付諸實施時,知青家園已不再是它應有的面貌,由權力的任性所釀成的累累錯誤,猶如一把鋒利的尖刀,重重地扎進了農場老職工、老知青的陳年舊傷,讓人感到錐心刺骨的疼。具體的問題和矛盾如“《古稀‘釘子户’》續:安置小區知青家園到底出了什麼事”這篇文章所寫的。

真的美好是共享共富

與知青家園棚改安置房項目建設一併寫入石門農場發展新藍圖的,還有農場拆違和污染整治兩大工程,目的是在城市化步伐日益抵近農場之機,凸顯農場的生態優勢和區位優勢,讓外來的大企業、大財團能夠充分利用農場的山水田園林澤湖等要素齊備的寶貴資源,一舉將農場打造成為“華東地區現代農業示範區、知青文化弘揚地、國際設計創意名鎮、眾創小鎮、最美旅遊目的地”。

(這是農場境內的一處廢棄中的違建大別墅)

今天,城市的高樓大廈距離石門農場幾步之遙,農場未來發展的構想的確是那麼的好看。然而,一個地方的發展,也如人生一般,沒有心想事成,只有水到渠成。今日的渠水並非從天上而來,也非另行打井就能解無水之困,它唯一的來源只能是從歷史的這口老井中進一步掘取。

歷史之井在一次一次的失望波折中瀕臨乾涸,正確實施知青家園項目本可以讓老井重煥噴泉的生機,可惜還是錯失了一次寶貴時機。

如果農場依舊是混亂消沉,它將如何成為“現代農業示範區”;如果農場的老職工、老知青們死不瞑目,艱苦奮鬥的知青文化將如何得到盡善弘揚;一個埋沒良知與喪失靈魂之地,又如何能成為最美旅遊目的地。

真的美好,應該在純樸而優雅的土壤裏滋長茂盛。

或許時間能夠撫平所有創傷,重建希望。可是,假如我們不念過去,不懼將來,把今天的一切推卸給了時間,歲月是否會饒恕我們?老人,是歷史的創造者,也是我們的未來,我們人人都要老。如果不慎重對待老人的問題,歲月絕對不會輕饒負心人,它必將會嚴厲地懲罰那些對歷史的背叛者!

外來的大企業、大財團很清楚水土相服的發展之道,因此他們口口聲聲地説將“對歷史負責、對生態負責、對社會負責,努力尋找經濟效益、社會效益、生態效益的最佳平衡點”。那就請大企業、大財團們拿出你們十足的責任感,這片土地熱忱歡迎你們。

但是,在大開發、大建設之前,必須先將發展規劃以法定的形式予以確定下來,並公之於眾,這樣才能確保“一張圖紙幹到底”,杜絕跑馬圈地,半途而廢,中途轉手,以致給地方經濟社會發展留下後患。

同時,也請大企業、大財團們務必牢牢記住,你們的未來之路是站在歷史的肩膀、今天的起點線上的,實現“最高級的富有”將是新時代賦予你們義不容辭的光榮使命。

利益分配始終是一個極為敏感而極其重要的社會問題。“最高級的富有”是什麼?是歷史和未來的互相成全,是發展成果的共同分享,是人民羣眾的共同富裕。這就是偉大的執政黨在新時代仍然“不忘初心,砥礪奮進”要向人民兑現的錚錚誓言。