他的作品裏有“黃禍”,有“南海撞機”,然而……_風聞

观察者网用户_247598-2019-10-29 17:22

10月20日,華人藝術家黃永砯在法國去世。這幾天,讚美的話許多人都已經説過,現在頭七剛過,大概可以談點別的了。

黃永砯在中國當代藝術史上絕對是繞不開的。中國當代藝術家裏,有“反叛”精神的人很多,但黃永砯早年小心翼翼地避開了對中國政治的直接“反叛”,完全依靠藝術反叛而走向了國際。

80年代末,他和同行成立了“廈門達達”,焚燒了第一次羣展的作品;臨時更改展覽計劃,把美術館周邊的普通東西搬進來,被稱為“襲擊美術館”。

(1986年11月23日“廈門達達”在廣場上焚燒作品)

1987年,他創作了早期的代表作——“中國繪畫史和西方現代藝術簡史在洗衣機洗兩分鐘”。

正是因為這些“達達主義”的創作,1989年5月,黃永砯受邀去法國參加《大地魔術師》展覽。短短十年後,他已經作為法國的代表之一參加威尼斯雙年展了。

他在這一場合下,大膽引入了中國的元素,創作了《一人九獸》(Un homme, neuf animaux)。法國館的主體是典型的西方建築,但前面有個歪倒的指南車,上面還有源自《山海經》的九個神獸。

雖然那屆雙年展本身的主題也是要展示文化衝突,但選擇黃永砯和他的作品,還是在法國引起了一些爭議。凱瑟琳·米勒(Catherine Millet)就認為,共享法國館的藝術家Jean-Pierre Bertrand“不應受到這樣的懲罰”,而黃永砯“不值得這樣的榮譽”。

從中國人的視角看,Harry Bellet的評論可能更易接受,他認為作品有一種“奇怪的和諧”。

黃永砯確實融合了古今中外虛實變幻的元素,但其中含義卻是晦澀的。一般論者認為,刺破建築象徵着“未來的東、西方之間構建新的邊界”,“差異、矛盾和衝突將成為日常生活的一部分”。

然而,當中國古人的形象指示着野獸籠罩的法國館時,當人們在未進館就感受到強烈衝突時,下意識地會認為這是一種東方對西方的指斥——黃永砯不是從小長在法國的移民二代,不可能對此全無預判——等到發現九獸同樣源於東方時,再加上指南車傾倒的姿態,整個氣氛瞬間就曖昧了起來,甚至有種字面上的“否定之否定”的意味。

黃永砯認為自己“生活在西方,但又不是西方人;使用我熟悉的文化作為源泉,但我又不生活在這種文化的現實之中。這種尷尬卻給出一條出路去超越二元對立。”

中國美術學院藝術人文學院副教授呂澎在著述裏提到黃永砯是“用東方打西方,用西方打東方”,其實這脱胎於黃自己的話——“以東打西,以西打東”“借東打西,借西打東”。但旁人用作評論,細究起來,似乎未必是全然的褒揚。

《一人九獸》與其説是“超越二元對立”,不如説是一種東西方的“混打”。

有些人聲稱銅人還對意大利語的法國“FRANCIA”進行了“改造”,當你站在銅人背後,順着望向法國館時,看見的是“ANCIA”,意思是“古老”。一點點繞過銅人,就會看見“RANCIA”,指陳年葡萄酒,最後才是“法國”——“沿着‘古老’的詞義,變為‘陳舊’的途徑,到了‘陳年葡萄酒’的故鄉——‘法國’”

不過我簡單搜了下,在意大利語裏,“Ancia”是蘆葦的意思,若論英語表示古老、先前的詞根,應該只是“anci-”吧,“Rancia”倒是某地老牌葡萄酒的名字,但它的故鄉是意大利,並非法國。所以到底怎麼回事,還有待解答,這一説法出自某篇“未經黃永砯本人校訂”的、基於採訪寫成的文章,也許是以訛傳訛亦未可知。

更早的《黃禍》(1993年)也是一種詭異的“混打”。“蝗”與“黃”同音,他把大量蝗蟲與少量蠍子關在一起,蝗蟲無疑象徵中國移民,蠍子象徵強大的西方。

《南方週末》説“蠍子當然吃蝗蟲”,並引用華裔策展人、藝術評論人侯瀚如的話説,中國移民“自殖民時代以外一直被視為西方世界中災難性的入侵者,實際上卻是西方擴張和對非西方世界進行剝削的犧牲品。”

2016年,侯瀚如在採訪中再次提到《黃禍》。“那時他開始關注中國和其他文化的關係。他使用蝗蟲,借用其語言上的雙關含義,結合殖民主義時代對於中國人和被殖民者的成見,他就問,如果中國人是“黃禍”的話,那西方是什麼呢?可能就是蠍子。”

蠍子與蝗蟲的這層關係,洗白了黃永砯的主題,使之站到了“政治正確”的高地上。然而,在裝置裏採用大量昆蟲無疑會令絕大部分人感到不適,不管“蝗蟲”是不是受害者,還是很可能形成了一種直觀的“黃禍”感受。

想象一下,這個裝置曾放於牛津博物館的門口,每個參觀者都要從它下面走過!

這裏黃永砯的曖昧性充分體現出來,甚至還帶有中國視角下的負面性,當然,與一批華人當代藝術家不同的是,黃永砯的這種負面性只是偶爾露面。在同樣大量使用昆蟲(還有爬行動物)的《世界劇場》裏,完全只剩下殘酷爭鬥與赤裸裸的生存。

因為牽涉動物的生死,《世界劇場》多次遭到抗議。最著名的一次是2017年10月,紐約古根海姆藝術博物館的“世界劇場——1989年之後的藝術與中國”展覽。該展包含了70多位藝術家和藝術小組,以黃永砯的作品定名,可見其地位。但展方最後還是撤掉了這些動物,只剩下《世界劇場》的籠子,和黃寫在法航嘔吐袋上的聲明,成為對事件的反思。

也有人質疑,《世界劇場》不是第一次被抗議,展方很可能是故意炒作。唯一能確定的是,黃永砯本人至少因為這一事件,難得登上了中國的主流新聞,而不只是停留在藝術圈子或文化評論的圈子裏。

這個圈子,有時你很難説清是“懂”黃永砯,還是善於“坑”他。2000年,黃永砯首次回國,做了個《沙的銀行或銀行的沙》,在上海雙年展上展出。

原型是外灘上的浦發銀行大樓,在租界時期是滙豐銀行,後來是新中國的上海市政府大樓,外灘的西方建築很多,選擇這個“三位一體”,當然不是隨意的。到底是反殖民話語還是有更多反這反那的意思,或者是兼而有之的“混打”?

反正這沙樓沒有倒過,只是提供了那麼一個脆弱的意象,介紹裏也説“隨時會倒”,不過是唬人的。

但某媒體很敏鋭抓住這個倒不倒的點,發了個《黃永砯語錄》,其中就有這麼一段:

沙子是隱喻,崩潰也是隱喻

問:“沙的銀行”這個作品崩潰,一般會在展覽的第幾天?

黃永砯:我想它不會倒。

問:介紹上説它隨時會倒。

黃永砯:但是從來沒倒過,裏面加了一些比例的水泥。

問:那麼沙是一個幻象?

黃永砯:沙是它的一個藉口,或者是它的一個幻象,或者是它的一個可能,就是可能引起你想象的東西,這是一個比喻性的東西,不要太認真。這個建築是很脆弱,我們一摸沙子就往下掉,但是不會整個塌下來。

問:我倒希望它最後真的會塌了。

黃永砯:肯定最後一天要塌掉,因為你要撤展。

黃永砯的回答很奧妙了,“倒”本身也成了一個幻象,加了水泥不可能“倒”的。而且最後拿“撤展”打了個馬虎眼,完美地躲過了任何角度的“坑”。

但這是一個被誇獎為“對悖論着迷”的黃永砯,還是一個精明圓滑的黃永砯?

不過當沒有“悖論”存在時,精明圓滑也無從依託。

2001年發生了中美撞機事件,黃永砯迅速製作了《蝙蝠計劃》,複製了EP-3飛機的中部和尾部,原定參加當年12月中法在深圳舉辦的藝術展,但最終撤展。

關於撤展的前因後果,流傳着幾個版本,中法雙方都將撤展的責任推到對方頭上,因為誰都不願揹負干涉藝術,或者向美國低頭的罵名。

藝術家們普遍猜測法方受到了美國的壓力。可以明確的是,法方人士在辯解中承認,曾提出《蝙蝠計劃》異地另展的方案。但在我看來,那並非一個靠譜的建議,把它的流產歸咎於中國,並試圖洗白自己,大概也只有法方相信會管用。

2002年,首屆廣州三年展邀請黃永砯展出《蝙蝠計劃》,他提出了《蝙蝠計劃II》,這次同樣被撤展,只是沒有法國人擋槍,美國人無疑承擔主要責任。

(製作蝙蝠計劃II)

(後來的“蝙蝠計劃”IV)

有趣的是,黃永砯在一些關於《蝙蝠計劃》各系列的訪談中,談到了很多角度,從新聞到政治,從西方誤讀,到科技象徵,再到全球化(2001年底是中國入世之際),從各個方面解讀自己的作品,這種解讀對他而言是相對少見的,有必要列舉一二:

這架飛機在7月初美國人就把它拆解離開中國,轟動一時的新聞事件就此了結,但我把它留下來,留下它的"尾巴",這件事有一個未能拋掉的尾巴。

所有的政治事件都是易於忘卻的,因為政治總是暫時性的,局勢在變動,忘卻是為了利於新的變動,總是在談論政治時就像在談論藝術,同樣,我們在談論藝術時總是在談論政治,但藝術不是政治,它試圖和時間作對,讓一個不該留下的東西,留在那裏……

這個裝置將那架美國飛機分成五段放在那裏,從表面上看,像一個嘲諷似的模仿,或是一個新聞事件的影子,但從中卻折射出一個徵兆,一個對當下全球化和美國定義盛行的反調,這件作品明白地放在那裏,觀眾將有他們自己的看法。

在我看來,這些被拆解,或是被截斷的飛機更能象徵權力和高科技。這不是權力衰敗和高科技無效的表現,而是權力鼎盛,高科技前途無量時產生的徵兆。因為權力鼎盛總是和它的衰敗連在一起,高科技萬能總是和它的無能不能分開。

如果這架美國偵察機被修好堂而皇之地飛回美國,那是件很平乏的結局,當一架飛機被拆解由另一架飛機代飛,這一過程在我看來,本身就是一件“作品”,實際生活常常有成為“作品”的機緣,但我們必須耐心等待,“拆解”是重要的,就像權力自身被解。這架飛機被美國人拆解是結構性的、理性拆解,我的拆解方式是非結構性的和非理性的,一架飛機如同一條麪包。 (阮戈琳貝對黃永砯的訪談)

我一直追蹤地觀察媒體上關於這次外交衝突的連續報道。中國人拒絕美國人在當地修好這架飛機,他們堅持該飛機必須拆解後運回美國。正是這一對物品如此獨特的處理方式吸引了我。這幾乎就是藝術了!這個作品使我有機會對全球化問題,即美國式的生活方式遍佈世界這一現象提問,這種文化模式真是一種典範嗎?

中國當代藝術要避免一種趨向,就是被西方人看作是表達不同政見的藝術,我在國外呆了這些年,我是深有體會的,西方人很容易把帽子放在你的頭上,特別是對社會主義國家的藝術,很容易被西方人所誤讀,有時,一些別有用心的西方人為我們設置全套,所以我們應該多想一想。(俞可《質疑是一種責任:專訪藝術家黃永砯》,《當代美術家》2002年第1期)

這樣一件在大多數人眼裏政治意義凸顯的作品,黃永砯照樣可以談出那麼多花樣來,甚至説拆解帶飛“本身就是一件作品”。可以認為這些都是他的創作意圖,他本來就希望一堆概念“混打”在一起;也可以認為這些只是他的託辭,畢竟他自己坦承了“西方帽子”的威力。

或者説,他的“悖論”(與圓滑),他的“天才”,他所受到的種種讚揚,其實是一個華人在西方求存的寫照。

我難以為此而跟着讚美他,反而有一種同情。

《黃禍》《沙的銀行或銀行的沙》被稱為黃永砯的“文化戰爭時期”,但殖民地半殖民地主題,之後還有迴響。

2002年的作品《喬治五世的噩夢》表現了獵物老虎的反噬,而2017年反映香港殖民史與大背景的《主權遊戲》(Les Consoles de Jeu Souveraines)中,這種印度對英國的反噬再次出現,成了裝置的一部分,而且更加“血腥”——老虎撲倒“龍蝦兵”並咬住脖子。在這個裝置裏,蚱蜢(蝗蟲)繼續用來代指內地,另外還有獨具中國政治氣息的“紙老虎”。

(《喬治五世的噩夢》)

(《主權遊戲》)

但更值得注意的是,鹿的骨頭與無頭馬的出現,令人聯想到“指鹿為馬”。更會令人想起2012年的《布加拉什山》與《馬戲團》。前者有獸首,後者則有無頭獸。

(《布加拉什山》)

(《馬戲團》)

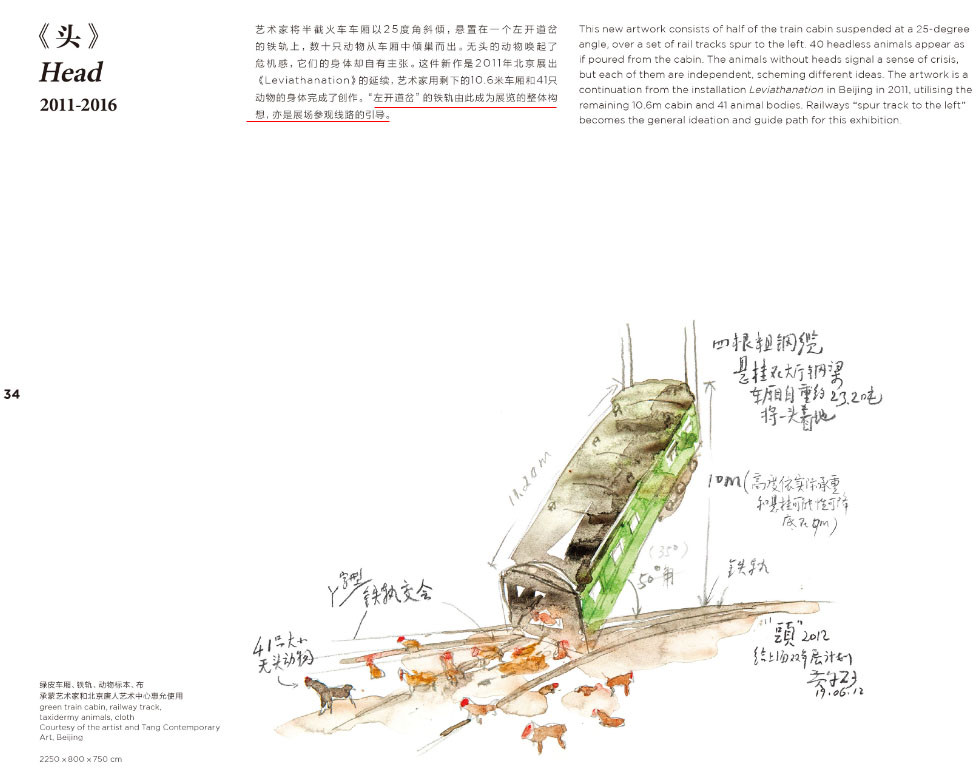

這些作品的解讀自然可以非常多樣,從人與自然的關係,到權力象徵,但到2016年時,黃永砯似乎難以保持這份含蓄。上海當代藝術博物館的黃永砯個展《蛇杖3:左開叉道》裏,作品《頭》直接成為展題的註腳。

道路的“左右”,墜地的專列車廂,沒有頭顱、散立各處的動物,無不體現着政治隱喻。

(陳設可見是“專列”)

策展人邱志傑在文章裏坦承:“綠皮列車車廂裏的陳設是‘用典’,需要有歷史知識的人用心釋讀,絕不是舞台佈景。鐵軌道岔卻是象徵,左右之喻不難放在當代的歷史氛圍中聯想。”

但在正式出版的展覽圖冊裏,只是簡單地説:“‘左開道岔’的鐵軌由此成為展覽的整體構想,亦是展場參觀線路的引導。”這很黃永砯。

邱志傑還説:

“道家或周易對黃永砯的影響,最後都在日常生活智慧裏體現為一種兵家的智慧”。“當然黃永砯並不是直接跳進去當戰士,他搞文化戰爭的兵棋推演,當然他這種人肯定是軍師,所以軍師就要做兵棋推演,鬼穀神算。”

“黃的打岔和變卦就是兵家的變陣。黃是一個充滿了警覺的人,對習慣和凝固的知識的一種警覺。對外部對自己都是如此。”

“作為一個兵家,最怕自己的行動慢慢形成習慣併為敵人所覺察。黃永砯的行動總是自動自我抹除的,銷贓滅跡的,反覆無常的。他像狐狸一樣精心地隱藏自己的行跡。不斷地否認定義,放出迷霧,並壞笑不已。”

“一般來説,處理文化關係、文化戰爭議題的藝術家,容易有某種文化轉譯翻譯的使命攬在自己身上,因此他們會有他們力求淺顯的那一面。但是永砅完全沒有這些部分,他就一個勁往深裏面去,他有些地方有趣,但不是淺顯,他總是會有非常晦澀的內涵,總是有不足為外人道也的玄機。”

而這個車廂,“是誰誰誰的專列,固然可以通過註解來告知外人。但那裏面的沙發和傢俱所帶着的特定年代的氣息,真的不足為外人道也。”

但我倒想順着追問,那麼用水泥做一艘“遼寧號”,再放入建築垃圾鬥裏,固然如展覽圖冊所言,可以解讀出“強權與廢物,遊樂與野心在此互相轉化”,但這裏又有怎樣“不足為外人道也”的“年代的氣息”呢?

而且,黃並非沒有“淺顯”的作品,或者説那些作品裏面的“非常晦澀的內涵”,到底有多少成色呢?

讓五角大樓、拉登躲藏地等建築長上雜草,這樣的作品如果出自一個普通藝術工作者之手,真的會引來多少關注嗎?

即使在展覽圖冊裏,也只説這些是“意在討論宗教引退的極端形式——恐怖活動和政治、軍事的‘盆景’。自然界無意參與人的歷史,也許野草將戰勝一切”。

侯瀚如則説:“這個霸權力量的中心,也許某一天就變成野草叢生的荒地,也可能變為農場、花園,永砅不會給出價值判斷,而是為我們直接的理解之外提供另一種可能性。”

這裏似乎也沒有多少“非常晦澀的內涵”,只是“萋萋‘無’別情”而已。

晚期最著名的“蛇杖”系列由於其本身的不明確,更容易產生“晦澀的內涵”,由於篇幅所限,有興趣的朋友可以自行研究。

但藝術圈外的人很容易產生這樣的追問:這樣的現當代藝術,是不是“做得好不如説得好”?藝術家真是這樣想的嗎?

幾十年來,這些問題其實一直沒有繞過去,是公眾與現當代藝術的鴻溝之一。對於曾經受“閲讀理解”折磨的人來説,也許更有一種神奇的共鳴。

那麼對於藝術家本人來説,在夜深人靜時,自己是否會有類似的惶惑:我的思想本身並未獲得認可,而是要在整個體系的幫助或包裝下,才能成功?

當然,對於黃永砯來説,這樣的問題,已經有了“很黃永砯”的答案。

他曾説:“我覺得藝術家不應該想太多,很多時候往往是作品誕生了,才發現它有另外的含義。但這個含義卻往往是別人所附加的,那他們怎麼看就不是我的問題了。”

“有些觀點我沒想到,策展人闡述了,原來還可以這麼説,我回頭再想想,這個想法就變成我的了。藝術家做一件作品,一開始自己也不清楚,不但不清楚,甚至可能會誤解自己的作品,這些現象都是存在的。所以藝術創作不是一件很理性的、按照規劃來進行的事情。我覺得作品是開放的,它就在那邊讓你們去看。藝術家要少説,越説越錯。”

據説黃永砯“不愛接受採訪”,卻留下了不少訪談與手寫的文字,而且也許給出了理解現當代藝術的終極答案——拿來主義。

看待一件作品,不必囿於作者的真實想法,連作者自己都可以“拿來主義”,自然就沒有什麼邊界了。一件作品的意義闡發,不如視為甚至只能視為人類智慧的共同結晶。

但這又產生了新的問題,這一結晶裏的話語權,憑什麼掌握在少數人手裏?

黃永砯肯定會再次給出一個“很黃永砯”的答案,只是斯人已逝,我們再也不會知道了。