西伯利亞流放制度為何沒能阻止俄國皇室在革命中覆亡_風聞

瘟疫公司搬砖部-最近在看《宋案重审》2019-10-30 20:58

文:蔡丹妮

2018年度的“坎迪爾歷史獎(Cundill History Prize)”近日在加拿大東部城市蒙特利爾揭曉,作為“坎迪爾獎”年度盛會的一個重要環節,上一年度的大獎獲得者受邀在麥吉爾大學進行演講。講座於當地時間11月14日晚舉行,免費向公眾開放。本次的演講嘉賓是英國倫敦大學皇家霍洛威學院歷史系的丹尼爾·比爾教授(Daniel Beer, Reader in the Department of History at Royal Holloway, University of London),演講圍繞其去年的獲獎著作《死者之屋:沙皇統治下的西伯利亞流放》(The House of the Dead: Siberian Exile under the Tsars)展開。

在俄國十月革命爆發之前的一個世紀裏,上百萬人在勞役殖民(penal colonization)的政策下被流放到西伯利亞地區,這些流放者的經歷在書中有細緻的描寫。在一個小時的講座中,丹尼爾重點分析了流放制度的形成、運作、積弊及崩潰,探討流放制度的兩個互相沖突的方面——懲罰(punishment)和殖民(colonisation)如何侵蝕沙皇俄國的統治根基,並深刻影響了20世紀的俄國革命運動。

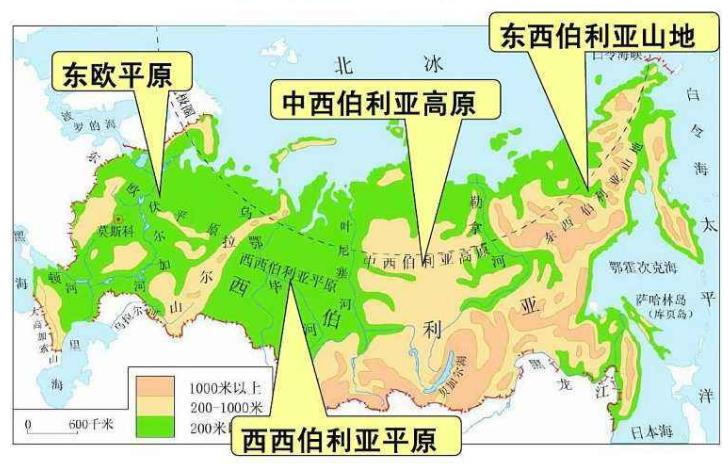

沙俄對西伯利亞的控制從16世紀末開始,之後迅速擴張,成羣的皮毛獵取者、僱傭軍和士兵源源不斷地從烏拉爾山一路向東,足跡遠至太平洋沿岸,將沙皇統治的領土範圍向東推移,同時也為俄國人提供了大量的皮毛。隨着這批人在西伯利亞定居,一個個貿易中心相繼建立。從17世紀後期起,農民(包括逃難的農奴)也來到這些地方定居,與工匠、退役士兵以及西伯利亞原著居民共同構成所謂的“老西伯利亞人(Old Siberians)”。儘管懲罰和殖民同步進行的政策在17、18世紀已經出現,但是在西伯利亞有計劃地開展勞役殖民是在19世紀初由沙皇的政治顧問米哈伊爾·斯佩蘭斯基(Mikhail Speransky, 1772-1839)的改革時期確定下來的,以期在懲罰犯人的同時鞏固帝國的統治。

從1822年起,罪行較重的犯人在到達流放地之後要承擔相應的勞役,罪行較輕的則需在指定區域待上一段時間。犯人刑滿之後原則上可獲准離開原流放地,遷移到西伯利亞的其他區域,但是他們如果想回到烏拉爾山以西的歐洲俄羅斯(European Russia)就必須有官方許可並獲得通行證。為此他們必須徵得流放地原僱主(農民以及商人團體)的同意,而情形常常不容樂觀,同時他們還得為歸程自掏腰包。這些限制實則是為了迫使大部分犯人刑滿之後繼續留在西伯利亞。

一、流放制度的問題

流放制度有三項核心內容:放逐(deportation)、地區控制(territorial control)以及讓流放犯人恢復正常生活(rehabilitation)。然而,在丹尼爾看來,以上幾個方面的制度規劃長期無法在實際層面上得到落實,因為沙俄當局既不能有效地組織成千上萬的流放者及其家屬向東遷移,又無法確保他們在流放地立足並長期居住。他首先提到,犯人被放逐的過程因西伯利亞當局的貪贓枉法行為而變得混亂且危險。截至19世紀中期,與挪用公款、盜竊流放人員財物,以及為逃脱流放而開展的不法交易有關的報告層出不窮。這些腐敗行為導致一些流放者因食物和禦寒衣服的短缺而失去生命。

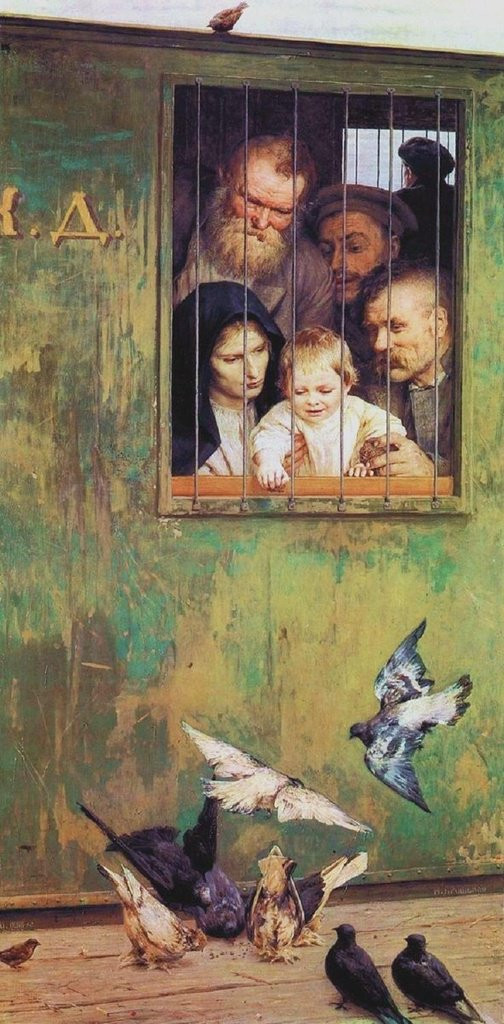

另外,設在西伯利亞的中途停靠站(waystations)和臨時牢房大多破敗失修、細菌滋生,在擁擠不堪和供暖不足的情況下,許多流放者及其家屬難逃病痛的侵襲。為了在嚴酷的環境下生存,犯人自發形成互助組織(artel)。這個非官方組織模仿農村公社的運作機制,管理犯人流放生活的方方面面,而為組織中的成員提供保護是其存在的主要動因。官方默許其存在,不僅對這個組織涉及的一些不法行為睜一隻眼閉一隻眼,而且依賴其來管理流放隊伍的行進。確保成員之間的各種交換協議順利落實是這個組織的基本職責之一,它以暴力威脅作後盾,監管流放犯日常的物品和服務交換,例如靴子的修補或伏爾加的購買,甚或是姓名和身份的交換。由於負責押送的官員難以記住所有犯人的長相,而登記制度又非常鬆懈,一些不擇手段的犯人會用一點點盧布或是一瓶伏爾加來誘騙單純或貧困的流放者與他們交換姓名(以及命運),犯人組織的存在使所有交換一旦完成就難以反悔。

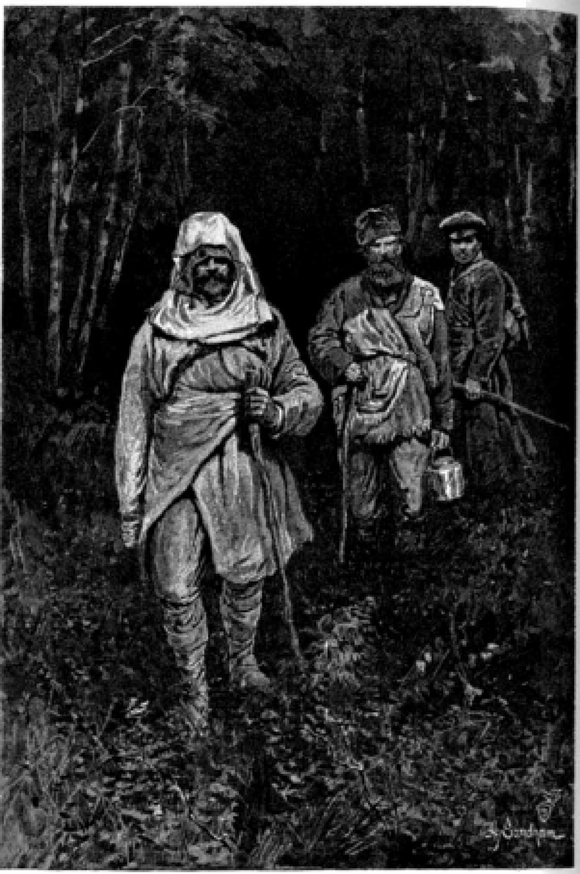

丹尼爾接着指出流放制度無力控制西伯利亞的犯人。不少流放犯從押送隊伍、礦井、監獄、服役地點逃脱,穿過森林返回歐洲俄羅斯,這使西伯利亞當局將這些犯人限制在特定區域並利用其勞動的計劃落空。企圖用身體的烙印來辨別逃亡者的做法是徒勞的,因為犯人總能找到辦法除去烙印。逃犯被捕之後,等待他們的是殘暴的鞭刑以及增加的刑期,然而這些懲罰非但無法阻止逃亡的再次發生,反而會進一步激發逃亡的慾望。有數據顯示,逃亡的犯人不在少數。例如,一份1877年的官方報告對伊爾庫茨克(Irkutsk)的三個地區進行了調查,結果發現總數為23000的犯人中有11000人逃跑,他們的下落成謎。這些亡命之徒成為西伯利亞地區的一股潛在威脅,不少打家劫舍、殺人越貨、凌辱婦女兒童的惡性事件都與之相關。

面對這些不速之客,西伯利亞地區的百姓漸漸摒棄了原先的憐憫之心,變得憂慮且警惕,再到後來大開殺戒。他們對待逃犯的暴力行為得到官方的准許,並且可以通過捉拿逃犯(無論逃犯是死是活)向政府邀功請賞。在逃犯和西伯利亞當地人之間爆發的這些衝突,完全不亞於小規模內戰。

丹尼爾繼而分析了官方讓流放犯人恢復正常生活的嘗試為何成效不彰。他提到官方的設想是,針對勞役犯,如果犯人表現良好,經過一段時間(少則幾年,多則十幾年),犯人就可以生活在監獄之外,並卸下鐐銬。刑滿之後,他們將被釋放並最終獲准成為西伯利亞的普通農民。為了使這些犯人遵紀守法,政府鼓勵婦女跟隨其丈夫、兒童跟隨其父親前往流放地,希望家庭的力量能感化這些犯人。於是出現在流放隊伍中的女性逐漸增多,既有犯人的伴侶也有犯人本身。

然而,家人的到來卻沒有播種家庭的希望——薩哈林島(Sakhalin)見證了沙皇政權的又一次失策。由於女性人數明顯少於男性,當女性到達薩哈林島時,她們被視作妓女,管理人員甚至為她們定了價。女性勞役犯常常被看守或士兵調戲侵犯。在一個例子中,一對夫婦同時因罪被流放,然而到達薩哈林島的時間不同,因為妻子要被交給另一個在當地定居的人。

實際上,在一系列由當局安排的骯髒交易下,女性在不同流放者手中轉讓,而這種交易所得有時進入了當局的私囊。身份自由的犯人妻子日子比女性勞役犯好不了多少,有時甚至更糟。在極度貧困的情況下,即使忠誠的妻子也不得不靠出賣肉體維生。同時,流放者們也開始出賣女兒。以至於流放者意識到,若是家中的妻子或女兒稍有姿色,就不太需要為生計發愁。除了扭曲的家庭觀念,被釋放的流放者要面臨着在薩哈林島嚴酷的氣候環境和簡陋的生產設備的條件下生存的考驗。當局拒絕了他們回鄉的請求,並且要求他們在島上發展農業生產,直到他們清償了之前從政府那裏積壓的債務。當1894年這一限制措施被廢除時,人們紛紛離開,薩哈林島上的大批農田最終被遺棄。

通過對以上三個方面的闡述,丹尼爾認為,沙皇的統治並沒有通過在西伯利亞的擴張而鞏固,反因其所依賴的管理、押送人員、甚至是被釋放的犯人而遭到削弱。事實上,這些要麼抱着漁利心態,要麼充滿絕望心情的羣體,不僅無法將帝國權力植入西伯利亞,反而挑動了顛覆性的火花。這種情況也逐漸被高層覺察,1870年代末,決策者承認,勞役殖民制度實則是帝國控制西伯利亞的一大障礙。

二、革命運動的興起

除了殖民擴張以外,流放制度的另一個重要的目的在於遏制犯人(containment)。西伯利亞很早就作為一塊政治隔離帶供沙皇放逐異見人士和革命者,比較有名的包括1825年起義失敗的十二月黨人(Decembrists)、1830年代起義失敗的波蘭貴族、以及1850年代的社會主義者費奧多爾·陀思妥耶夫斯基(Fyodor Dostoevsky, 1821-1881)。

不過,19世紀下半期,情況發生了重要的變化。首先,印刷媒介的推廣使俄國乃至世界其他地方的人們開始瞭解到這些流放者的命運,從而對當局造成了輿論壓力。其次,被流放的新一代革命者不像十二月黨人那樣,將政治抱負的施展轉而放在發展流放地的教育、醫療事業,而是通過慷慨激昂的文字繼續反抗西伯利亞的流放體制。對此,當局訴諸武力,而這種應對方法,在全國範圍內的壓力不斷攀升的情況下,無疑是在走一步險棋。不久,一場充滿戲劇性的事件反映出革命人士和西伯利亞當局之間日益升級的衝突。1889年,在外貝加爾(Transbaikal)的卡拉(Kara)女子監獄中,一羣女性犯人節食抗議。在意識到她們無法通過節食迫使當局作出讓步之後,其中一位名為Natalia Sigida的女囚要求與監獄的負責人會面。結果見面時,Sigida走上前直接給了這位監獄的負責人一記耳光,這被視為是對沙皇權威的挑釁,於是Sigida受到了被樺條鞭打100下的懲罰。這一舉動打破了受過教育的知識分子和女性免受體罰的傳統慣例,引起了公眾輿論的強烈反彈,甚至卡拉當地的醫生也拒絕出席現場以示不滿。

然而,當局還是在沒有醫生在場的情況下施加體罰。受刑之後的Sigida和另外三名女性獄友服毒自盡。消息傳到卡拉的其他監獄之後,引起了多米諾骨牌效應,其他犯人也用自殺表示抗議。發生在卡拉的悲劇沉重地打擊了沙皇政權的道德權威和統治合法性。美國記者喬治·凱南(George Kennan, 1845-1924)從西伯利亞歸國之後,強烈譴責流放制度,引起了外國人對於流放在西伯利亞的革命人士的同情。

1905年的俄國革命運動帶來的一系列農民起義和城市動盪,促使政府再次試圖以流放制度來對抗革命分子。於是,裝滿犯人的火車開始將成批的革命人士運往烏拉爾山以東的地區,勞役犯人的數目從1905年的6000人上升到1910年30000人。1907年7月16日,被流放的革命者對當局的仇恨之火在託博爾斯克(Tobolsk)的監獄再次被點燃。當三名犯人被鞭打的消息傳來,十六名憤怒的獄友們決心參與叛亂,並用文字表達了視死如歸之心。他們用牀板和傢俱武裝自己,以阻止守衞進入牢房搜查。在衝突中,一名緊張的士兵失手開了火。最後,一名犯人腦部中槍而亡,另外七人受傷。發生在監獄裏的鬥爭很快在西伯利亞的城鎮裏引發軒然大波,監獄的守衞一時成為眾矢之的,在監獄之外的街道上被有組織的無情刺客攻擊。就在三名犯人被鞭打的兩週之後,託博爾斯克的監獄長官被一名身份不明的刺客所殺。接任這名受害長官的新負責人下令對所有犯人實行更嚴厲的管束,對任何反抗者施加鞭刑。1908年3月,十三名犯人以合謀刺殺守衞的罪名被判處死刑並在監獄外執行。一年半之後,託博爾斯克的監獄長官被一名革命者刺殺,並被葬在其前任的墓地旁邊。

西伯利亞的監獄囚禁着因1905年的革命而被流放的犯人,在他們心中醖釀的仇恨最終匯成摧毀帝國的洪流。1910年7月,託博爾斯克的一名政治犯人因參與謀殺監獄守衞而被判處死刑。儘管他明白,向沙皇求情有可能免死而改為終生勞役,但是他不屑於向沙皇請求寬大處理。在遺言中,他控訴沙皇的專制,並宣稱終有一日被沙皇矇蔽的政權支持者將轉而加入推翻沙皇的大軍,而到那時,沙皇將不會得到起義軍的任何憐憫和寬恕。當1917年革命者奪取政權之後,他們的確沒有放過自己的敵人。最後,在革命者的彈雨中,沙皇倒在了西伯利亞的一間地下室裏。