地球科學“西學東漸”肇始——國家寶藏之《坤輿萬國全圖》_風聞

diewisch-历史唯物观察者-2019-11-07 14:54

來源:國土資源科普與文化 2018年03期 作者 駱遙 李敬敏

西學東漸, 是指從明朝末年到近代, 西方學術思想向中國傳播的過程, 亦可泛指自上古以來一直到當代的各種西方事物傳入中國, 但通常是指在明末清初以及晚清民初兩個時期之中, 歐洲及美國等地學術思想的傳入。中央電視台推出的文博探索節目《國家寶藏》, 讓我們熟悉了利瑪竇留給世人的一件寶貴遺產——《坤輿萬國全圖》, 普通觀眾更是第一次得以如此近距離觀賞這件國寶。該圖全部由中文繪製, 是當時最先進、最詳細、最準確的世界地圖, 即使今天看來, 仍給人以強烈的視覺衝擊和震撼。朗朗乾坤、昭昭日月, 《坤輿萬國全圖》讓當時的中國人第一次認識了世界, 而那圖上佈滿關於地球知識的圖表和文字更像是一部關於地球的百科全書, 強烈衝擊了中國人固守千年的天下觀。

利瑪竇及其世界地圖

“泰西儒士”至禹甸

意大利的利瑪竇 (Matteo Ricci, 1552—1610) 是較早閲讀中國典籍並潛心鑽研的西方學者之一。他於1578年從葡萄牙乘船前往印度, 1580年又從印度起航前往中國, 1582年抵達澳門, 1583年來到肇慶。利瑪竇習漢語, 穿儒服, 行中華禮儀, 取中文名, 以明代儒生自謙, 被尊為泰西儒士。在肇慶期間, 他在“仙花寺”教堂中懸掛從西方帶來的世界地圖, 這幅世界地圖給當時的士大夫以極大震撼。為便於國人觀看, 利氏將其譯成中文, 並將中央經線移至明朝疆域附近, 重製該圖, 這樣中國就更接近了世界中央。該世界地圖雖經刻版印刷, 終未能流傳。除該版外, 利氏在南昌、南京、北京等地居住時還曾利用從西方帶來的資料編制有多種中文世界地圖, 並刻版印刷, 當時印量雖大, 甚至出現盜印私版, 但歷經滄桑, 傳世至今的印本極為稀少。

目前發現的利瑪竇世界地圖印本僅存明萬曆三十年 (1602年) 李之藻組織刊印的《坤輿萬國全圖》 (分六幅) 和萬曆三十一年 (1603年) 李應試組織刊印的《兩儀玄覽圖》 (分八幅) , 其中以《坤輿萬國全圖》最負盛名。

融匯中西的學者

利瑪竇後來被特許定居北京, 為交融中西科學與文化作出貢獻。明萬曆三十八年 (1610年) 利瑪竇逝世, 神宗破例欽準其葬於北京。《帝京景物略》記載“詔以陪臣禮葬阜成門外二里, 嘉興觀之右”。現中共北京市委黨校 (北京行政學院) 院內仍保存着利瑪竇墓。

中西交融的《坤輿萬國全圖》

精確地圖今安在

據歷史學家黃時鑑研究, 李之藻刻本《坤輿萬國全圖》現存7件均在海外。除原版外, 當時刻工為了盈利又私自雕版印刷, 可見其當時影響之大和受歡迎程度。私刻版現僅存一件且被一位美國人收藏。此外, 7件中還有3件改“明”為“清”, 即存世的“清初刻本”, 也均流落海外。除上述刻印版外, 《坤輿萬國全圖》還有6件彩色摹繪本, 較刊印本多繪了各種動物和船隻圖案。6件繪本中, 南京博物院和國家圖書館各藏一件, 其餘均在海外。國家圖書館藏圖為殘卷, 僅相當於南京博物院藏品的第四屏條。《國家寶藏》節目中向世人展示的《坤輿萬國全圖》就是南京博物院所藏摹繪本。

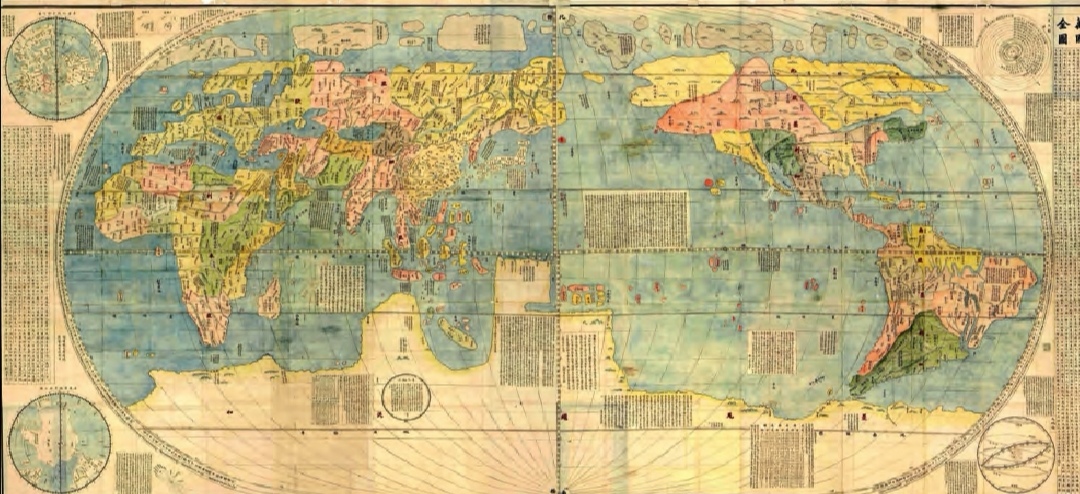

《坤輿萬國全圖》也曾傳入日本, 還被日本人摹繪, 並加註日文。現在大家最常看到的《坤輿萬國全圖》其實是日本東北大學圖書館所藏的日本摹繪本, 圖上蓋有“狩野氏圖書記”印章。該圖設色豔麗, 漂亮異常, 常被誤認為原版刊載, 更見於某些學術刊物上, 但該圖摹繪中並不準確, 省略了部分經緯線, 同印本比較, 某些地名、地物的位置有差異。

日本東北大學圖書館藏日本摹繪本《坤輿萬國全圖》

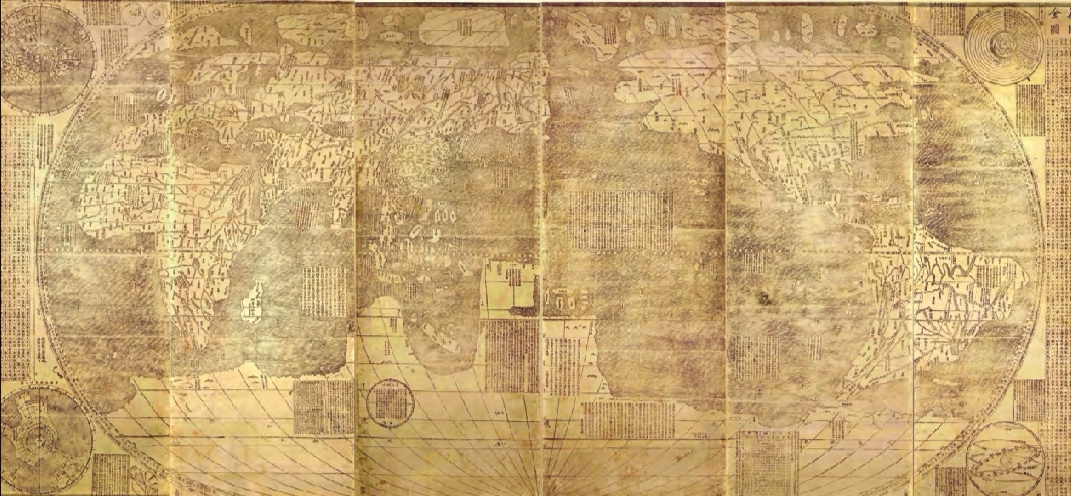

《坤輿萬國全圖》存世7件印本, 其中明尼蘇達大學藏本目前已被高清掃描, 可在美國國會圖書館等網站上覽讀。該藏本高167.5釐米, 長371.2釐米, 分為6幅, 每幅約167釐米×61.5釐米大小, 為墨線印本。圖首右上角題“坤輿萬國全圖”6個大字, 主圖為橢圓形的世界地圖, 四周圓弧邊旁各附有圓形小圖;右上為九重天圖, 右下為天地儀圖;左上有赤道北地半球之圖及日蝕圖、月蝕圖, 左下是赤道南地半球之圖及中氣圖。該圖上文字極多, 有利瑪竇、李之藻等為之題寫的序、跋、題記等, 也有利瑪竇編譯的天文、地學知識, 包括總論橫度裏分、看北極法等, 更包羅有天下奇風異俗。圖上林林總總, 靜下心來仔細審讀, 十分有趣!難怪當時利瑪竇地圖廣為流傳, 甚至出現了“盜版”私印。據傳, 就連幾十年不上朝的萬曆皇帝也十分喜愛該圖, 命宮中人摹繪多件, 並加畫有西洋技法明顯的圖樣, 在南方大地 (南極洲) 上繪有鴕鳥、獅子、鱷魚、大象、犀牛、異獸等動物, 大洋中則繪有不同樣式的帆船以及鯨、鯊魚、海獅、海馬、飛魚等動物, 栩栩如生。這些彩繪摹本中就有後來為南京博物院、國家圖書館所珍藏的《坤輿萬國全圖》。

美國明尼蘇達大學圖書館藏《坤輿萬國全圖》

中西合作繪全圖

利瑪竇編制《坤輿萬國全圖》的資料並非完全源自西方, 繪圖時參考了大量中國典籍, 因此該圖是一幅中西合璧的世界地圖。《坤輿萬國全圖》中的“坤輿”二字就很有講究, 它出自《周易》, 《説文解字》上説“坤, 地也”, 而解釋“輿”説“車輿也”, 也就是車的底座, 用於承載重物。“坤為大輿”, 地圖上載有山川萬物, 古人把地圖稱之為“輿圖”, 如《廣輿圖》《康熙台灣輿圖》《皇輿全覽圖》, 等等。

方法先進繪圖準確

《坤輿萬國全圖》沒有采用中國傳統的“計裏畫方”繪圖方法, 而是採用了當時西方流行的橢圓形投影, 並繪有10°×10°的經緯網。圖上緯線為等間隔平行直線, 除中央經線為直線, 其餘經線皆為弧線, 整體呈橢圓形。赤道及橢圓邊部經線上繪有標尺, 便於讀取座標, 這明顯受到了Gastaldi的1546年版世界地圖和Ortelius的1570年世界地圖的影響, 但《坤輿萬國全圖》中央經線上又增加有縱向標尺, 橫縱標尺交錯放置, 於中央 (170°E, 0°N) 匯成一點, 設計極巧。不同於當時的西方地圖, 利瑪竇並未將本初子午線即過福島 (加納利羣島) 的0°經線設置成中央經線, 而是以170°經線作為中央經線, 這樣中國便更接近世界中央, 而美洲大陸則從地圖的左邊移到了右邊。我們無法從利氏“易圓為平”的表述中想象在400多年前沒有現代地圖投影理論和地理信息系統的條件下, 他是如何改變中央經線, 重新對西方地圖資料進行投影轉換的, 但利氏翻譯《幾何原本》的數學功底讓我們確信他能創造出“不可能的黑鬱金香”。近年來, 希臘亞里士多德大學的Evangelos Livieratos用圖示表明利氏《坤輿萬國全圖》中將南美大陸的形狀通過多項式轉換後將同Ribe (i) ro的1527版地圖吻合, 足以説明利氏高超的數學技巧。

更正錯誤彌補缺失

《坤輿萬國全圖》主圖展現的大洲和大洋包括:亞細亞 (亞洲) 、歐羅巴 (歐洲) 、利未亞 (非洲) 、北亞墨利加 (北美洲) 、南亞墨利加 (南美洲) 、墨瓦臘泥加 (南極洲) 、大西洋, 大東洋 (太平洋) 、小西洋 (印度洋) 、冰海 (北冰洋) , 大洋洲當時還未被發現。15世紀末到16世紀初正值“地理大發現”時期, 但當時西方對東方, 特別是對中國仍不瞭解, 西方地圖上的中國錯得離譜。利瑪竇製圖時正是利用中國的輿圖和大量方誌資料彌補了西方資料的缺失, 世界地圖上才第一次呈現出了長白山、長城、五嶽 (泰山、華山、衡山、恆山、嵩山) 、三峽、洞庭、萬里長沙 (中國南海諸島) ……這些耳熟能詳的地名地物, 中西科學與文化第一次在世界地圖製圖史上碰撞出了壯美華章。

除將西方地名譯成中文, 並增補中國地圖資料外, 利瑪竇還增加了各種便利貼式的註釋, 這在西方絕無僅有。這些註釋絕大多數介紹異國風情, 例如“羅馬”下方寫道“此方教化王不娶, 專行天主之教, 在羅馬國, 歐羅巴諸國皆宗之”;而介紹“諳厄利亞” (英國) 加註稱“諳厄利亞無毒蛇等蟲, 雖別處攜去者, 到其地, 即無毒性”, 則荒誕不經。一些註釋還體現了西方的“地理大發現”, 如“墨瓦臘泥峽” (麥哲倫海峽) 下方註釋“墨瓦臘泥系佛郎機國 (葡萄牙) 人姓名, 前60年始過此地, 故歐羅巴士 (歐洲人) 以其姓名名海、名地”, 這正是關於麥哲倫環球航行的記錄。在南美還有當時中國對其的認識, 利瑪竇在今巴西境內註釋稱“南亞墨利加今分為五邦”, 介紹“伯西兒”邦 (巴西) 時説“伯西兒即中國所謂蘇木”, 不得不讓人聯想到古代中國早就與美洲間有交流。此外, 利瑪竇註釋中還有不少內容取自中國典籍, 如《坤輿萬國全圖》上“牛蹄突厥”中“人身牛足”、“鬼國”中“耳目鼻與人同, 而口在頂上”等註釋文字就出於《文獻通考》。

利瑪竇介紹自己家鄉歐洲時説“此歐羅巴州有三十餘國……去中國八萬裏, 自古不通, 今相通, 七十餘載雲”。自利氏1583年抵達肇慶, 上溯70年, 正是明朝正德年間, 《明實錄》中記載正德十三年 (1518年) “佛郎機國 (葡萄牙) 差使臣加必丹末等貢方物, 請封, 並給勘合”;《廣東新語》也載“正德間, 佛郎機紿稱入貢, 自西海突犯莞城。大肆殺掠, 此其明徵矣”。正是70餘年前中西海上航路的打通, 利氏才得以踏上中華大地, 成就了中西交融的國家寶藏《坤輿萬國全圖》在中國的出現, 但也正是從那時起, 葡萄牙殖民者長期非法侵佔澳門, “四千年中二十朝未有之奇變” (康有為語) 也正悄然臨近中華大地。

《坤輿萬國全圖》帶來的地球科學知識

《坤輿萬國全圖》第一次給中國帶來了“地球”的概念。利氏在地圖左側卷首圖名下方題有千餘字的長篇文字, 除圖名外該篇字號最大, 形如古籍印有豎格, 足見其重要程度。該文也為利氏《乾坤體義》一書收錄, 題為“天地渾儀説”, 系統介紹和概括了西方對地球的最重要認識。

傳播地學學説

利氏在該文中介紹説“地與海本是圓形, 而合為一球, 居天球之中”。他進一步引證中國古代的渾天説, 比喻地球“誠如雞子黃在青內”, 並論證天圓地方説中“地方”是指“有謂地為方者, 乃語其定而不移之性”, 而不是説大地是方形的。此番論證極成功, 《圖書編》中亦採信利氏“蓋天圓地亦圓”的説法。利氏進而在文中寫道“天既包地, 則彼此相應”;又將天球相關概念擴展至地球, 説“天分三百六十度, 地亦同之”, 並介紹了天球的“赤道”“南道” (對應地球的“晝短線”, 即南迴歸線) 和“北道” (對應地球的“晝長線”, 即北迴歸線) 。用上述概念利氏闡釋了晝夜長短, 説“日行赤道則晝夜平;行南道, 則晝短;行北道, 則晝長”, 確定了天球同地球關於“度”的對應。利氏介紹了地理上一度所對應的實際里程, 寫到“查得直行北方者, 每路二百五十里, 覺北極出高一度, 南極入低一度;直行南方者, 每路二百五十里, 覺北極入低一度, 南極出高一度”, 即“每一度廣二百五十里”, 因此地球東、西、南、北各走一圈均是“九萬里實數也”, 地球乃圓球無疑。確定了地球赤道或經線圈的周長, 很容易就能計算出地球的直徑, 利氏道“夫地厚二萬八千六百三十六里零百分裏之三十六分”。關於一度對應的里程, 考古學家陳夢家曾詳細考證過。康熙十三年 (1674年) 所編《數理精藴·九數通考》中稱“古稱在天一度, 在地二百五十里。以今尺驗之, 在天一度, 在地二百里”。《清會典》上記載“度天下之土田, 凡地東西為經, 南北為緯, 經度候其月食, 緯度候其北極。以營造尺五尺為步, 三百六十步為裏。凡緯度一, 為裏二百, 經度當赤道下亦如之”, 而康熙時營造尺為31.8釐米, 即1裏為572.4米, 摺合1度114.480米。這與現代地理教科書上同一經線圈上緯度相差1度或赤道上經度相差1度約111千米非常接近。

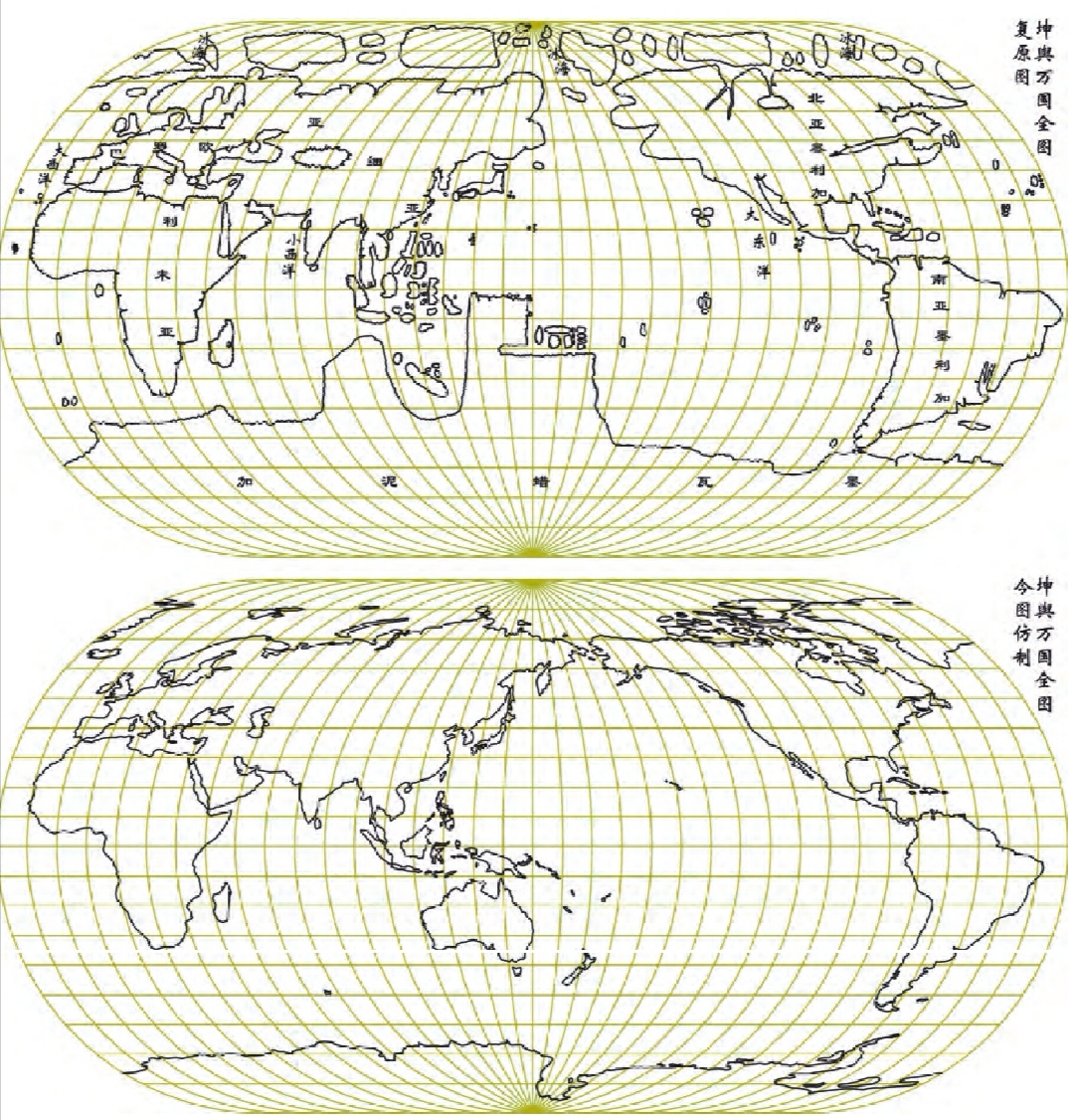

用“以地勢分輿地”描述當時地球的五大洲劃分, 即歐羅巴 (歐洲) 、利未亞 (非洲) 、亞細亞 (亞洲) 、北亞墨利加與南亞墨利加 (北美洲與南美洲) 、墨瓦臘泥加 (南極洲) 。利氏同時介紹了各大洲的大致範圍, 將我們數字恢復的《坤輿萬國全圖》海陸輪廓和用今圖按《坤輿萬國全圖》制式仿製的地圖進行對比, 除當時尚未被發現的大洋洲外, 大洋大陸形態已非常接近現代測繪。“墨瓦臘泥加”是想象的南方大陸, 利氏稱“盡在南方, 惟見南極出地而北極恆藏焉, 其界未審何如”;還説“此南方地人至則少, 故未審其人、物何如”。在地勢劃分中利瑪竇還介紹製圖中顏色渲染不同, 稱“當以五色別之, 令其便覽”, 這可能就是出現設色本《坤輿萬國全圖》的原因。

關於地圖投影, 利氏介紹説“原宜作圓球, 以其入圖不便, 不得不易圓為平, 反圈為線耳”, 而看圖時還要將“東西二海” (地圖左側和右側邊界的海洋) 連在一起觀看。根據辨認各國方位的要求, 地圖上的經緯網本應按1°×1°繪製, 但為了避免圖面雜亂, 圖上“惟每十度為一方”, 並重點介紹了經緯度的概念及使用, 寫道“東西緯線數天下之長, 自晝夜平線為中而起, 上數至北極, 下數至南極;南北經線數天下之寬, 自福島 (過福島經線為0度經線, 即本初子午線) 起為一十度, 至三百六十度復相接焉”。利氏還以南京為例闡述了地圖繪製方法, 説“試如察得南京離中線 (赤道) 以上三十二度, 離福島以東一百二十八度, 則安之於其所也”。劃分南北半球時, 他寫道“凡地在中線 (赤道) 以上至北極, 則實為北方 (北半球) ;凡在中線以下, 則實為南方 (南半球) 焉”, 他同時也批駁了佛教中四大部洲 (明代《西遊記》也曾稱天下有四大部洲, 即東勝神洲、西牛賀洲、南贍部洲、北俱蘆洲) 中“中國在南贍部洲”的荒謬。

數字恢復的《坤輿萬國全圖》和按其樣式仿製的世界地圖

利氏也介紹了經緯度含義與測定。緯度是“以著各極出地幾何, 蓋地離晝夜平線度數與極出地度數相等”, 在南半球“著南極出地之數”, 在北半球“著北極出地之數”。利瑪竇舉例説京師 (北京) 為北緯40°皆因“京師北極高四十度”, 大浪山為南緯36°, 故“大浪山南極高三十六度也”。關於經度, 利氏引入了時差問題, 説“用經線以定兩處相離幾何辰也。蓋日輪一日作一週, 則每辰行三十度, 而兩處相違三十度, 並謂差一辰”, 並舉例推算了“女直” (即女真, 位於中國東北) 和“緬甸”的地方時差, 通過實例得出了“同經線處並同辰, 而同時見日月蝕焉”等結論。為介紹緯度的測量, 利氏在圖中還繪製了科學儀器“量天尺”, 並撰有“看北極法”。事實上中國唐代的天文學家一行 (張遂) 就進行過子午線觀測, 但經度的測定一直困擾着古人。利氏來華後曾使用天文方法觀測過中國個別地方的經緯度, 為製圖中改化“計裏畫方”的中國版圖奠定了基礎, 但限於當時科學技術水平, 經度觀測誤差很大, 以致中國較真實情況整體西偏, 以“南京……離福島以東一百二十八度”推算南京現今經度約111°, 遠遠偏離西於南京118°至119°的實際經度。

利氏還解説了兩半球附圖:“南北半球之圓與大圖異式, 而同一理”, 進而解釋附圖中圓形緯線即主圖中直線形式的緯線, 主圖中圓弧形狀的經線 (中央經線為直線) 就是附圖中直線形式的經線, 用附圖看兩極比主圖更方便。事實上, 利氏在南北半球附圖中採用了地圖投影學中常見的方位投影, 他在橢圓形世界地圖上增加南北半球附圖編圖方式, 在《寰宇概觀》等當時西方世界地圖中是沒有的。這一做法不但再次論證了地球是球體一説, 也巧妙地解決了世界地圖主圖中兩極地區變形過大不便使用的問題。這一世界地圖形式也成為現代世界地圖最常採用的表現形式。

解答時人疑惑

地與海即為球體, 明代人自然疑問站在地球另一面的人如何生活。利氏論述道“上下四旁, 皆生齒所居, 渾淪一球, 原無上下”, 因此“凡足所佇, 即為下, 凡首所向, 即為上”, 這種規定與現今局地座標系統類似。利氏進而批駁了用局地座標推廣至地球另一面討論“上下”問題的謬誤, 説“其專以身之所居分上下者, 未然也”, 並討論了南京同南美“瑪八”兩地之人“相對反足底行”。利氏還用自己從歐洲航行至中國的現身説法進行論證, 説他抵達赤道“已見南、北二極, 皆在平地”, 後到“大浪山” (今非洲好望角附近) 即“已見南極出地三十五度”, 但大浪山與北京緯度相差近75度近乎垂直“上下相為對待”, 在大浪山他也是頭仰青天, 而沒有歪倒在地!

利瑪竇也解答了四季變化以及晝夜長短的問題, 其主圖中橢圓形邊部兩側標尺上每五度間隔還記有相應的晝夜長短。利瑪竇同時還在“以天勢分山海”中講解了地球氣候帶的劃分, 釋疑不同地區氣候冷暖, 寫道“晝長、晝短二圈之間” (北迴歸線、南迴歸線) 為“甚熱帶” (即熱帶) , “北極圈”“南極圈”之內為“甚冷帶” (即寒帶) , “北極、晝長二圈之間” (北極圈和北迴歸線之間) 和“南極、晝短二圈之間” (南極圈和南迴歸線之間) 為“正帶”“不甚冷熱” (即温帶) 。

近代地學啓蒙古國

利瑪竇在《坤輿萬國全圖》中首次向中國介紹了關於地球科學的先進知識, 系統引入了地球的觀念, 他使用的一些名詞如地球、赤道、歐羅巴、亞細亞、加拿大等, 現今仍在使用。今天看利瑪竇的《坤輿萬國全圖》及其上面的文字雖然謬誤甚多, 但那主要是限於當時科學技術水平, 另外也有西方傳教士自身侷限。如《坤輿萬國全圖》中的天文理論仍停留在亞里士多德體系。但不管怎樣, 利瑪竇利用《坤輿萬國全圖》這一教科書式的世界地圖, 第一次向中國系統介紹了西方科學中與地球有關的科學知識, 其功績不可磨滅。我國著名礦物學家葉大年院士與中國科學院地質與地球物理研究所國連傑研究員在《中國地質學的產生與發展——寫在地質調查所創建100週年之際》一文中開宗明義, 盛讚《坤輿萬國全圖》給古老中國帶來了西方的“新地球觀”, 西方近代地學在中國由此啓蒙。

《坤輿萬國全圖》的沉寂與復興

《坤輿萬國全圖》開中國“新地球觀”之先河, 但就是這一當時“爆款”的世界地圖, 隨着利瑪竇的逝世而歸於沉寂。明末戰亂紛爭, 巨幅《坤輿萬國全圖》很快從人們的視線中消失。泰西儒士其人其事及其世界地圖僅存於時人編撰的典籍中, 但典籍中相互抄摹, 越抄越糟, 後人很難一窺究竟, 以致《明史》中仍稱“萬曆時, 其國 (意大里亞, 今意大利) 人利瑪竇至京師, 為《萬國全圖》, 言天下有五大洲……其説荒渺莫考”。《明史》纂修始於順治, 康熙時重開明史館, 上述記載應成文於康熙禁教令之前, 當時北京已經有大量傳教士了, 因此《明史》又稱“然其國人充斥中土, 則其地固有之, 不可誣也”。

利瑪竇《坤輿萬國全圖》的遭遇甚於康熙年間編制的《坤輿全圖》, 一直被塵封在故紙堆中, 以致百餘年後的道光皇帝還在疑問英國“究竟該國地方周圍幾許”“ (與) 俄羅斯是否接壤” (據《清實錄》記載) 。

20世紀初《坤輿萬國全圖》在海外被發現, 海外漢學家陸續發表了一系列研究該圖的學術文章, “利學” (利瑪竇學) 開始方興未艾, 但直到1936年禹貢學會出版的《禹貢》“利瑪竇世界地圖專號”起, 歷史學家洪煨蓮 (洪業) 才開了中國《坤輿萬國全圖》研究之先河 (禹貢學會還影印了《坤輿萬國全圖》, 今天許多圖書館藏有該本, 中國地質圖書館亦珍藏一套) 。作為地球科學工作者, 我們重新討論利瑪竇《坤輿萬國全圖》及其地學啓蒙知識, 回顧這段塵封歷史, 更深感中國地質學和測繪學自近代100多年來發展之不易。今天重拾這件珍寶, 或許對激勵我們更加深入地探究我國古代與西方的交往歷史, 推動“一帶一路”倡議實施和構建人類命運共同體有着特殊的借鑑意義。